来源:artnet

“大同大张"展览现场。图片:致谢PSA

大部分PSA展览资料的文字都在对大同大张进行神化:他是“罕见的存在"、“天才"、“艺术的殉道者"、“孤独而自由的灵魂";而“他的死",按照展览学术主持温普林的说法“也许终于可以为中国的现代艺术家们赢得一份尊严"。一些相对尖刻的评论则赋予了大张另一种面貌:他是那类用仪式感强化自身存在合法性的“小城艺术青年";有人带着玩笑地定义他的身份为“艺(jing)术(shen)家(bing)" ,认为“死亡是他最后的艺术作品",甚至认为“作为一个事先张扬的自杀者,他都显得过于专业"。

这几种说法都让人略感不适。死亡的坏处就是主体性成为他人可以任意进行自我投射的空乏之物。不过决绝到孤身赴死的大张应该也不会在乎,他说“如果后人对你进行公正的评价,多半也是出于偶然",“所有死人也不自在,是死是活都显得非常可笑"。

大同大张对待生死的看法极度公允。但是他对自身并不公平,甚至到了近乎苛刻残酷的地步——被温普林描述为“洁癖缠身"的大张,却从90年代早期开始直到去世,都住在自己从不打扫、堆满了垃圾的居室里。

而戴光郁在文章中回忆了大张严重的病痛。神经中枢系统紊乱加之疾病衰身的心理压力,致使他多年来都不能平躺睡觉,“一年当中绝大部分时间都站立着,天长日久,足部血压增高,血管膨胀,一旦平躺床上,倾刻间会因血脉不畅使足部肿胀、疼痛难忍"。他在生理性的痛苦面前无力又无奈,并不采取足够有效的缓解措施而继续过着苦修的生活,除了大米之外几乎不吃别的食物,像个死循环般放弃照顾自己的身体,也被自身健康所放弃。

对待身体的放任与摧残,对大张来说其实是出于精神意识的自主选择,进一步来看,更是他将精神地位置于物质之前的明证。以“挺立在大粪上的旱葱"自称的大张,当然不会在乎堆满垃圾的生活环境,那里甚至是一处“宫殿"。而置病痛于不顾,进而视肉体为物质的想法也反复地体现在他的作品当中。

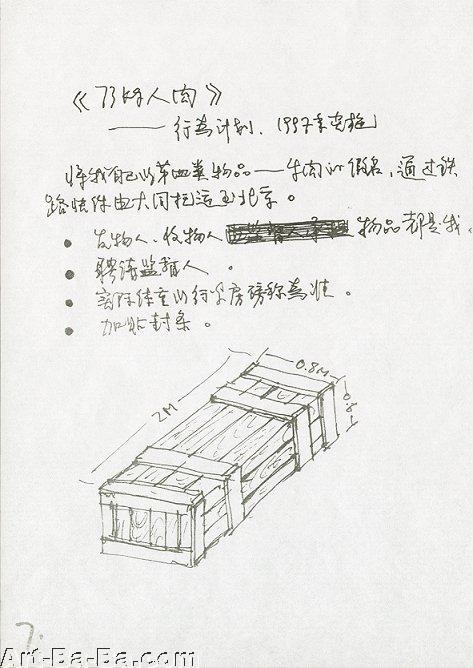

大张,《73kg人肉》手稿

图片:致谢PSA

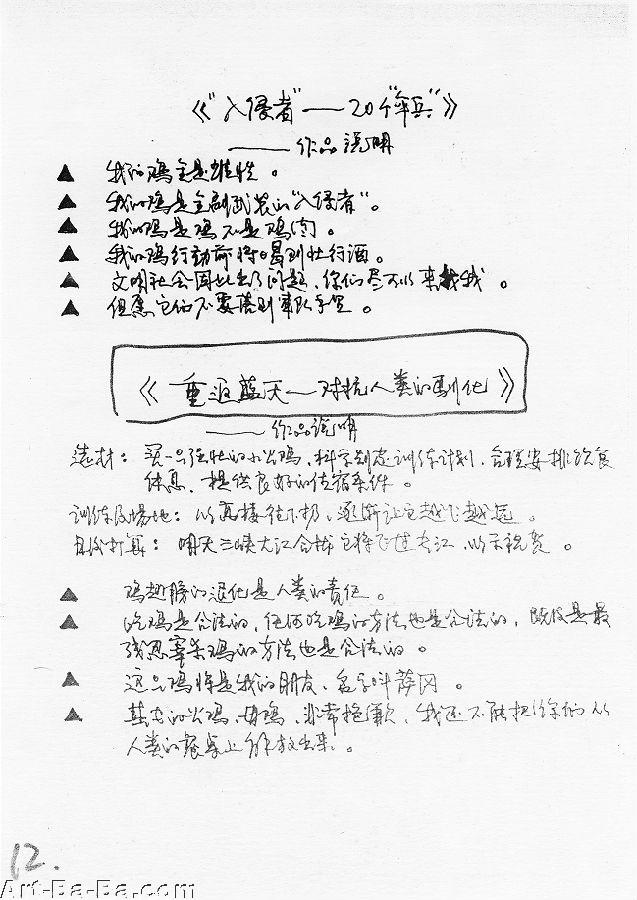

在《邮寄艺术96》中,他为次年制定了行为计划《73kg人肉》,要将自己塞进木板盒里加贴封条,然后用牛肉的假名从大同通过铁路快件运至北京。之后的另一张装置草图《最后一道——名菜》,更是骇人地在餐桌上画了一颗头颅,小字的标注写着“本人的脑袋"。几页后的《擦地》,是要在美术馆里用背部擦地。大张一次次地赋予自己的身体以物件的功能,作为货运的牛肉、可供食用的器官、清理地面的工具。另一方面,他又同时将动物看成如人一般的存在,在《“入侵者"——20个“伞兵"》中计划将公鸡培养成有作战能力的勇士,“我的鸡是鸡不是鸡肉"、“我的鸡行动前将喝到壮行酒";在《重返蓝天——对抗人类的驯化》中,则要让一只受训的公鸡飞过长江以庆贺三峡大江合拢,“这只鸡将是我的朋友,名字叫萨冈"、“其他的公鸡、母鸡,非常抱歉,我还不能把你们从人类的餐桌上解放出来"。

大张,《“入侵者"——20个“伞兵"》手稿

图片:致谢PSA

“鸡是鸡不是鸡肉",但我却不是我只是人肉——经验着多年的病痛,也体察着社会以消费为导向的快速变化,这或许就是大张当时最切身的感悟。他将自己看作是物,但似乎还隐隐地怀抱希望,若能将物(其他的公鸡、母鸡)解放出来,那么兴许自己也能豁免被物化的命运。

这是不是一种天真?是,而且非常悲壮。大张在自己的逻辑链上环环相扣十分自洽,但却难免让旁人心感不安。与上述《邮寄艺术96》中的“东西"同年发生的作品《渡》就是这样一次直接的冲撞。他的天真悲壮与当时其他在场者的价值观一起混沌地陷进行动的漩涡。羊该不该杀,是一个凝结了多重矛盾、僵持了数个小时的问题。在本质上,宋冬和大张对待动物的看法基本一致,前者在现场劝阻时说:“可以先杀我再杀羊,不要手软,我的生命与它的生命(是一样的)",后者则在文字说明中写道“人和羊平起平坐,杀羊无异于杀死我自己!"支持杀与不杀的双方都充分认同动物和人类的平等,矛盾在于生命本身的轻重,以及艺术(乃至泛化的思想/精神/智慧)相较于实体的存在这两者之间的孰轻孰重。

大张,《渡》

图片:致谢PSA

戴光郁回忆了一个在别处不太被提起的细节,被放走的羊最终的命运是:“一群早已看出端倪的藏族孩子,在远处静候数小时后,终于有了机会,一窝风的扑将上去,穷追不舍……我们看见,那群野孩子并没承认这头‘放生羊',拼尽全力地捕获了它!它的命运我想在场人都已清楚,大家心照不宣,默默无语……"

杀与不杀殊途同归,这种命定感或许被大张记在了心里。大张倾心死亡,至少放在1996年来看多少带着些置之死地而后生的狠劲,如他所说的那样“人对死的感觉才使人生有了意义"。他希望通过杀死一头被渡过了拉萨河(意指超度)的羊,来让更多人觉醒到彼岸的不存在,从而更好地活在此岸;这有点像是他希望从一只能够飞过长江的公鸡开始解放更多的动物。大张笃信微小的力量,但也容易因此受挫。他的《渡》还没开始唤醒他人,自己就先迫于无奈地扔掉了手中的刀。而救不了更多动物和人的大张,后来也索性先结束了自己。“我杀不了别人,还杀不了自己吗?"

96年的以死反观生,到最后千禧年的以死放弃生,是一个渐进着强化“否定"的过程,也是不可逆的宿命,因为贯穿大张一生的是一种基于“反题"的认知。(他在早期致友人的信件中总结现代艺术时写道“上世纪末开始的现代艺术就是对古典艺术的反动……一句话,现代艺术是一个反题,即用相反的方法再现更多新的可能……反动和超越是它的生命。")然而这其中埋伏下了两个致命的悖论——

用遵循来反题是其一。大张在绘画时,往画布涂抹黑色鞋油,抽象的图案起伏律动,但德库宁的阴影投射在他的画架上;他的行为作品和未实施的方案,反复地向博伊斯致敬,将死兔子置于泥沙船中,与德国狼狗捆绑着卧倒在地;他的诗句,则像是被普拉斯所点燃,甚至也和她一样最终选择了自杀。大张确如温普林所说“直奔现代艺术的核心——精神的反叛",但从根基来看,大张的反题是一种习得的成果,并且如所有好学认真的人一样,他常常严谨地采用遵循的方式来实践和验证这种反题。这使得他在不同的评判体系中面目模糊,他既是批判性沿袭了西方现代主义核心的先锋人物,又多少在作品中因为拿来主义而显出时代的局限。

再者,是他对反题的坚持。从绘画(“我讨厌那些静止的展出形式")到以印刷物为载体观念艺术方案为核心的邮寄艺术和行为(“行为艺术只要是作为表演给人看的,都太恶心了")、再到诗歌文字(“语言只是表达自己,我们都是它的奴隶"),大张不断地否定和放弃每一种媒介,渐次地遁入更为无形的形式当中,以致不再能找到具态的载体去依托他的精神思想,所谓皮之不存毛将焉附。此外,坚持进行反题,最终导向的只能是对反题本身进行反题。联合策展人之一的项苙苹在论述文章的开篇引用了阿甘本《没有内容的人》,十分贴切并形而上地阐释了这种终至无所可反的虚妄:“当艺术的命运走到极限,当众神都隐没于艺术的笑声中时,艺术就变成否定自身的否定,变成自我消除的无。"

遵循的方式,加之坚持反题所带来的黑格尔式“自我消除的无",使大张陷于困顿,甚至当“自我"开始浮现时也难以辨清和认可,好像是已经能够走路的人还依旧把着棍子辅助。其实同样是在96年,大张已经找到了一种更能中和各种媒介局限、更有原创性、也更能自如表达的艺术语言——“用美术的方式写被称为诗的玩意儿;用那玩意儿搞美术"。这个想法很高级,他的描述带着随意的况味,他的实践也令人惊喜:那些手稿密密麻麻,有时猩红一片,混沌团团簇簇;有时线条简单,勾勒出缠绕横飞的肢体;有时会狠狠地骂上一句“达利,我操你妈!";有时闪烁着洞见“禅是女人身上的痱子"。还有那张《太阳的拐杖》,阳具耸立,乳房如山峦,自成一篇不需付诸文字的诗。在这些纸片中,能看到一个有血有肉、敏感又肆意的艺术家。他的文字与图案不依章法,有形幻化到无形,无形承载着想法。

可惜大张似乎只是在片段和须臾间喘息,“反题"让他长久地站立于逆流之中,他与大部分人不同,这似乎足够盖过“自我"而带来满足。(“我同样深深感到普通人遍地都是——我哪怕与他们稍微有一丁点不同即使因此而失掉某种世间所谓的幸福也——笑乐终身!无名男尸 1998.1.6")反题的悖论在大张的身上盘旋了太久,强大到把他逼仄进角落,他终究如自己所说的那样“人不能活着走出自我"。

“大同大张"展览现场。图片:致谢PSA

策展人问答:

展览对艺术家在“邮寄艺术"中的四个方案进行了具体的实施,为什么挑选这四件?如何理解艺术家生前所说的“我所有作品草图或任何想法别人都可以实施,或按自己的想法任意修改……"?

项苙苹:我挑选这四件作品的目的既出于展览内容的需要,也出于展览视觉的需要。被不断延长的镐头是根据空间特点而定,观众走进展厅视线会被悬挂的镐头所吸引。一开始不知究竟何物,走到头才会发现是一把镐头而已。除了符合狭长的空间特点,给平面化的生平和绘画板块增添了实体展品,也增添了视觉和空间趣味。这件作品的题目也颇有寓意,“细节的膨胀导致整体的虚脱"。再如秤杆装置,是在各种力量相互妥协之后造成的虚假平衡(只在理论上存在的平衡);“杀无赦",洞眼大小不一的铁筛网,层层叠加之后,沙粒不分大小被一网打尽无一幸免。

这些作品的寓意很好,可以看出其讽刺性,同时在视觉上很棒,镐头和秤杆有着极少主义的视觉风格,秤杆还有活动雕塑的特点。

“杀无赦"和“追问秤杆"这两件作品也是我对人生、人事有深刻感触情况下的选择,“杀无赦"所传达的各种标准存在的貌似合理性,以及一旦层层叠加一起使用之后,沙粒不分大小被一网打尽无一幸免的残酷本质。秤杆则是各种力量之间的冲突以及最后相互妥协达到的貌似平衡。当然,这只是我个人对其作品的理解以及选择,不一定完全是大张的本意。

大张生前所说的“我所有作品草图或任何想法别人都可以实施,或按自己的想法任意修改……",出于他旺盛的创造力(他可以随时“批量生产"出各种富有机智的想法)和满满的自信,也出于他希望和其他艺术从业者进行对话交流甚至交锋的意愿。

“大同大张"展览现场。图片:致谢PSA

2009年时墙美术馆“穿越死亡:WR小组回顾展"较为侧重整个艺术团体的实践,PSA的这次展览则完全以大同大张为主,是出于什么样的考虑?怎样看待和评价他在艺术史上的地位?

项苙苹:办此展览的出发点是对“温普林中国前卫艺术档案"进行收藏和研究,这个档案记录收集了上世纪80年代以来中国前卫艺术的各类重要文献(录像、照片、书信等),有非常重要的意义。作为个人的温普林所做的一切已经超出他个人的职责,我们作为国家美术馆有义务和责任对中国当代艺术的历史进行研究梳理,同时也促进更多人来关注和研究这批重要的文献。

大张是这批文献中的一个重要代表人物,他对艺术独立的思考和探索给予了中国当代艺术以尊严,不是对西方当代艺术的抄袭,而是批判性的学习、借鉴和独立的思考。他的多件作品有对达利、安迪·沃霍尔的调侃和讽刺。他对艺术的纯粹和不懈的追求也给了中国当代艺术家以尊严,不是为了卖,也不是为了出名。

同时,他作为一个边缘小城市大同的小人物,力求和北京等重要城市的艺术从业者对话,力求和国际当代艺术对话,为了突破自己的边缘地位,他进行了不懈的学习探索,甚至自学英语,有着非常积极的态度。

听说展览在推进过程中遇到了一定的阻力,能否详细介绍一下?

项苙苹:阻力主要来自于大家对大张的不了解,因为不了解,就不知道大张的情况及其意义和价值所在。大张本人其实是个非常善良的人,他的艺术是他的伪装。

二来他是自杀的,自杀容易让人产生消极的印象。但我们关注的是大张自身对艺术的纯粹和不懈的追求,在当下艺术已然成为策略、花招、娱乐和商品,他更显可贵。

第三,大张说过与其走向精致,不如走向野蛮,他的诗歌中有大量对屎尿屁的描述,还自称“粪户",他说“如果人类代表和谐的话,那么我就是毁灭。那么我凭什么还要告诉你们一个完整的故事,像哄小孩一样"。的确,既然生活本身不是温情脉脉的,凭啥他要像哄小孩一样去编织美丽的谎言。他这种野蛮的表象容易引人反感和误解。

第四,大张的思想中的确有许多批判意识。比如他的作品“73kg人肉"行为计划,把自己等同于73公斤人肉,这是对人的尊严的质疑,对人体的桎梏(做一个和自己身形大小相当的木箱子)。类似的作品很多,对人性、经济、社会、政治各方面进行了审视和质疑。

大同大张

2015年12月30日-2016年04月10日

策展人:项苙苹、臧红花

主办:上海当代艺术博物馆、温普林中国前卫艺术档案

文:顾虔凡