来源:艺术世界

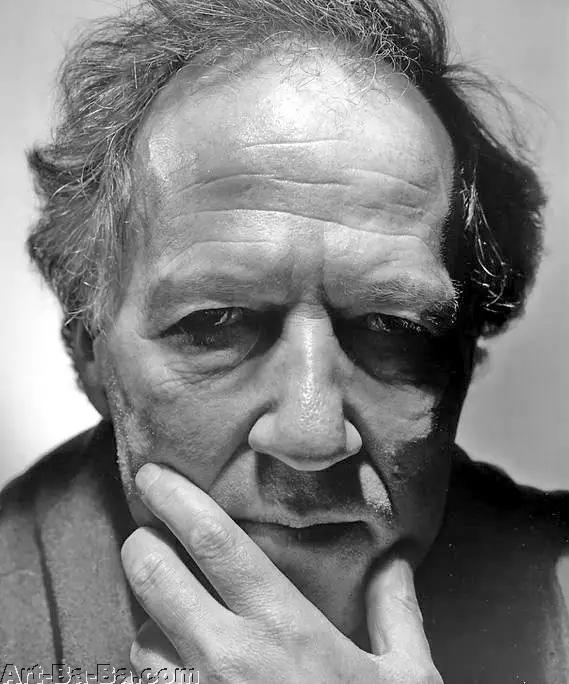

赫尔佐格,1942 年 9 月 5 日生于德国巴伐利亚,新德国电影运动中最为著名的导演之一。他的作品大多以狂热、孤独的幻想者为主人公,强调人力与天意的对抗,很多作品都具有寓言性质。由于酷爱旅行,赫尔佐格的作品也具有独特的景观色彩。

知而不行,只是未知

赫尔佐格 14 岁开始第一次徒步旅行,据他在《赫尔佐格谈赫尔佐格》中描述,他想徒步行走到阿尔巴尼亚,但因为当时那个国家完全与外界隔绝,于是他只是走到离阿尔巴尼亚和南斯拉夫边境不超过 50 米的亚得里亚海沿岸,就不敢再跨进去了。根据他的说法,他当时大概走到了意大利东北部的港口城德利雅斯特附近,这个城市离慕尼黑有 500 公里以上。对一个 14 岁的孩子来说,已经是颇为强悍的一次旅行了。

接下来,在他拍出电影《生命的标记》之前他又进行了一系列的游荡。离开慕尼黑去了希腊,来到克里特岛,在那儿赚了点钱接着搭乘一艘船去了埃及,然后沿着尼罗河旅行,一路来到苏丹;之后为了学习电影接受一个去美国学习的奖学金,来到了匹兹堡却发现那儿十分的糟糕,然后放弃了奖学金,落得身无分文,在被驱逐出境遣送回德国之前,逃到了墨西哥;在墨西哥做套牛骑师,在比赛中受伤后,离开墨西哥返回欧洲,又用了几个月周游欧洲,之后才回到了德国。

▲《生命的标记》(Lebenszeichen 1968)人物照,主演 Peter Brogle 与 Athina Zacharopoulou

本雅明在一篇文章中提到一句德国谚语:远行之人必有故事。人们往往觉得一个擅于讲故事的人都是经历非凡,都是从远方归来的人。游历四方会遇见各式各样的事情和人,赫尔佐格大多数剧本的灵感都是由旅行中遇到的人和事所激发的,他喜爱旅行,更加推崇徒步旅行。他说:“如果你住在英格兰,女朋友住在意大利西西里,如果你想要去娶她,就应该一路走到西西里去求婚。世界之大,它的深度和强度,只有那些用脚走路的人才能体会得到。我从来就没有当过观光客,因为观光客破坏文明。”

电影《陆上行舟》的剧本正是在他在看到法国卡纳克石阵而产生的。他开始思考古人是如何将这些巨大的石碑立起来的。冥思苦想了两天之后,他得出了一套实现这项工程的方案,也产生了一部电影的剧本。

《陆上行舟》在一开始就带有史前工程的原始劳动基因,一种人力改变自然的神话色彩。这已经成为这部电影的主题。当人们问道:“为什么非得把一条真船拉过山去?”赫尔佐格回答中隐藏的秘密就是:因为这部电影就是关于“一条真船拉过一个真的山头”的故事。对他来说,如果这部电影陆上行舟的部分用的是一条塑料船,就无异于观光客坐飞机从纽约到罗马,他们只能得到一些明信片风景。

▲《陆上行舟》(Fitzcarraldo 1982)电影场景

赫尔佐格这种把拍摄电影的具体实践融入到电影风格甚至主题中的做法,在某种程度上改变了电影拍摄一直存在着的一种荒谬,波兰导演克里斯托夫·基耶夫斯基曾经这样描述这种荒谬的:“郊区一栋黑暗的住宅,一扇亮如火炬的窗户,一座两层的塔上有两个白痴,其中有一个不停地对着麦克风重复喊道:‘把那只腿抬高一点!把腿放低点!现在到桌子那边去!继续,把那些卡片捡起来!’我不停的通过麦克风下命令,当然那麦克风经常不能正常工作……那一整个星期我一直强烈地感觉到自己像个白痴,感觉到自己这个职业的彻底荒谬。”

在赫尔佐格看来,要拍这些独特的人的电影,是需要走他们的路,看他们所看的风景。要获得纯粹、清澈和真诚的影像,就必须将身躯和灵魂融入到风景之中。他从这点发展出一种行动的美学,把电影的拍摄升华到一种仪式,好像也变成了一种艺术行为。在他眼里,电影拍摄不是那种导演坐在椅子上,喊一声“action”,也不是一种知识分子式的文本钻研。

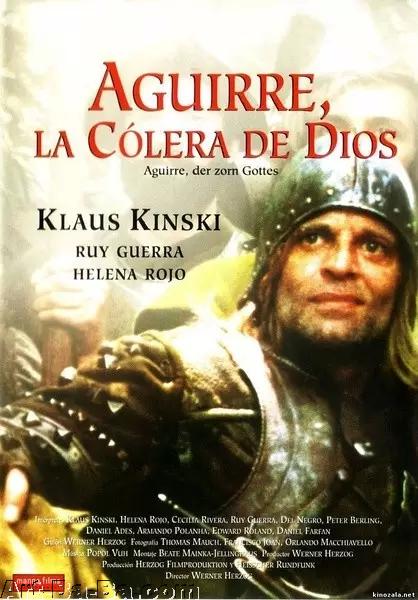

▲《阿基尔,上帝的愤怒》(Aguirre, der Zorn Gottes 1972)电影海报

《阿基尔,上帝的愤怒》是赫尔佐格和克劳斯·金斯基第一次合作的电影,后者在很大程度上也改变了赫尔佐格的导演工作方式。这部电影中所呈现的风景仿佛带有人类痛苦、不幸、崩溃和狂喜的所有特质,在一片惊愕中,风景和电影中的人物慢慢地都走到了自我毁灭的道路之上。赫尔佐格称:“……就好像主的美存在于我的片子中与我在一起,就好像我在目击一些以后永远也不会发生的特别的事。在那一天,我明白了自己的方向。”

▲赫尔佐格与克劳斯·金斯在电影《眼镜蛇》(Cobra Verde 1987)拍摄现场

看风景的人和风景

十九世纪的德国画家卡斯帕尔·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich)被视为德国浪漫主义风景画的先驱。在他的画中,你经常可以看到一个看不到脸孔的孤独的人,他背对着观者,将目光投向丰袤无边的大自然,仿佛被宇宙的无穷奥秘所折服,因此看上去渺小无比。这些画中流露出神秘、空灵的意境,而通过人的驻足,风景也变成某种内在的风景和灵魂的写照,成为冥想的对象和冥想的场所。

作为一个德国人,赫尔佐格确实也把自然看作一种神秘力量或者某种精神境界的象征,但他却在对大自然的看法上面倾向于另外一位德国诗人。

荷尔德林写到:

“大地之上可有尺规?

绝无!

同样

造物主的世界不曾阻挡雷霆的步伐。”

赫尔佐格把亚马逊丛林描述为:“如果上帝存在的话,这就是一片上帝在愤怒中创造的土

地。看看我们周围的一切,这里有某一种和谐,这是集体残杀的压倒性的和谐。”

▲卡斯帕尔·大卫·弗里德里希,《云海上的旅人》(The Wanderer Above The Mists 1817)

赫尔佐格明白,就他的天性而言,他一打开摄影机的镜头,他就必须抵抗住风景的诱惑。《蜃景》,这部他打算封存起来的电影,似乎就是他没有抵抗住诱惑的佐证。

在这部电影里面沙漠看上去就像是某种巨大生物的肌体一样,整个人类的意识愈发模糊,难以捕捉,历史越来越短暂,开始漂浮在时间的广袤无边中。在这之后,赫尔佐格似乎开始有意识地想要避开浪漫主义的倾向,一方面,这明显出于理智的判断,就像他面对史前卡纳克石碑,首先思考的是人类是怎么办到的,而不是人类为什么要这么做。对大自然冷漠的表达必须搁在对它的钦佩之上。另一方面,出于他对新影像的渴求,在他看来,电影工作者应该像考古学家一样,挖掘探索那已经被侵犯的风景,去发现新东西。

▲《蜃景》(Fata Morgana 1971)幕后照,图中最左为赫尔佐格

对安德烈·巴赞(André Bazin)有着深刻影响的法国电影影评家罗歇·莱纳特(Roger Leenhardt)宣称:“电影的首要价值的实现,不是通过成为艺术,而是它通过使自己适应事物的本来面目。我们不应通过电影进行‘象征’,而是通过电影进行‘摹写’。”这种“摹写”除了摹写所要拍摄的场景之外,还包括摹写影像制作者的个性。简单的来说,就是如果一个影像创作者不受影响地组织世界反映在脑海中的影像,他将得到自己的影像语言。

跟另外一位法国电影导演罗伯特·布列松(Robert Bresson)通过一种诗意的哲思来获得自己的影像语言不同的是,赫尔佐格几乎本能地做到了这点。就像他所说的那样,“拍电影是一种运动,而非美学”,他凭借着身体力行,进入另外一个“异端者”的世界,捕捉大自然启示般的言语,并通过影像将其记录下来。他发展出一种将极端个性的人放在极端风景之中来平衡各自力量的体系,编织出一个又一个奇瑰宏伟的故事。在他的电影里面,大自然风景除了让这些人的思维变得有形和可触摸,更成为他们意志的对立面,风景和人要么对抗着,像在《陆上行舟》中一样;要么担负着某种同样艰辛的命运,像在《阿基尔,上帝的愤怒》中一样,而在电影《卡斯帕尔·豪泽尔之谜》中,他似乎穿透了所谓正常人和“疯子”的隔膜,一种离奇的炫耀被转换为对人类伟大特性的展示。

▲《卡斯帕尔·豪泽尔之谜》(The Enigma Of Kaspar 1974)剧照

行走在电影之外

2015 年七十三岁的赫尔佐格时隔六年,再次推出了剧情长片,由妮可·基德曼、詹姆斯·弗兰克和罗伯特·帕丁森联袂主演的《沙漠女王》,讲述上世纪 20 年代历史学家、小说家以及英国情报特工格特鲁德·贝尔的故事。该片入围了 65 届柏林影展,展映期间口碑不佳,被指叙事臃肿繁琐,情节老套落俗。

目前,拍完《沙漠女王》的赫尔佐格已经投入到他下一部取景于玻利维亚盐滩,由迈克尔·珊农和维罗妮卡·费瑞尔主演的电影中。这样的创作速度让他看上去似乎正处于另外一个创作爆发期,但是无疑从进入 21 世纪开始,影像的生命力已经离他越来越远。

▲《沙漠女王》(Queen of the Desert 2015)剧照

20 世纪七十到八十年代,他整个人都处于影像创作的最旺盛期,在这二十年,他拍了差不多三十部电影,而之后他却好像在尽可能地远离电影拍摄。我很好奇电影在赫尔佐格看来是什么。很明显,他不像安东尼奥尼或者塔可夫斯基那样视电影为生命,他说他只是把电影视为无关实质的一束光线的的投射。某方面来说他是对的。

他的电影学校不教电影,却教拳击,前后空翻还有各种有身体接触的体育活动,还有一个有趣的规定,每个人都必须进行一定距离的徒步旅行,而且要边走边写一些经历的或者想象的东西。然后把写出的东西交给赫尔佐格,他将从中分辨出谁确实走了那么长的距离,而谁没有。

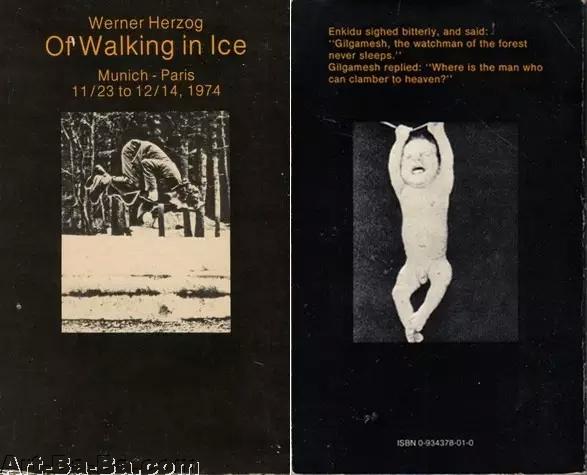

1974 年,德国电影新浪潮推手洛特·艾斯纳在巴黎严重中风,濒临死亡。听到这个消息的赫尔佐格穿了件衬衫,只带了几套衣服,外加一张地图,一个指南针,就从慕尼黑出发了。他相信如果他能一路走到巴黎,等他走到她在巴黎的公寓她一定还活着。几个星期之后,当他走到巴黎,洛特·艾斯纳奇迹般地活了下来。这趟旅行被纪录在他的行走日记当中,后来出版成书,也就是《冰中行走》。

▲《冰中行走》(Of Walking in Ice)1980 年版的封面与封底

“这棵湿答答的树上没有半片叶子,只有湿答答、拒绝掉落的苹果。我摘了一个,味道顶酸,但可以解渴。我把果核往那棵树一丢,苹果如雨般纷纷落下。当那些苹果再次完全静止,我心想,没有人可以想像这样了无人烟的孤寂。这是最孤寂的一天,所有日子中最孤绝的一天。于是我上前去摇那棵树,把苹果摇到一颗不剩。在静止的环境中,那些苹果一颗颗槌打着地面。结束时,一种阴魂不散的静谧包围住我。我环顾四下,不见任何人影。我独自一人。”

这是《冰中行走》中一段文字,相比他粗犷、充满原始诗意的影像,这些有关内心风景的文字更加贴近人类的心灵。这个德国人从事电影拍摄 50 多年,却从来没有把电影视为他的职业生涯,也许从一开始,他只是把电影作为一种表达生命的工具,而生命却在于孤身徒步行走。

“你的经历将与理论知识截然相反,因为理论是电影的死亡状态,也是机枪的完全对立面。”

——赫尔佐格

节选自《艺术世界》298 期文章

原文标题《赫尔佐格——行走在电影之外》

作者:陈年