来源:保马 作者:陈越

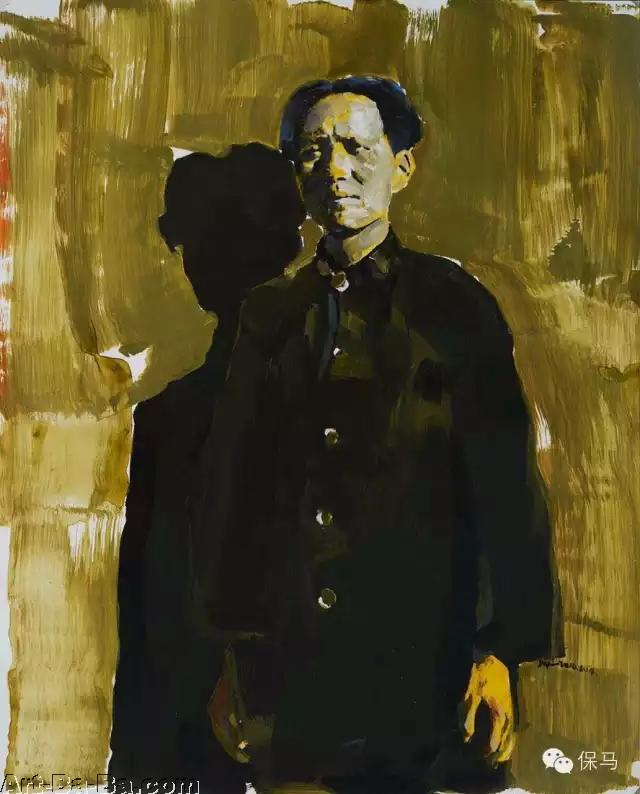

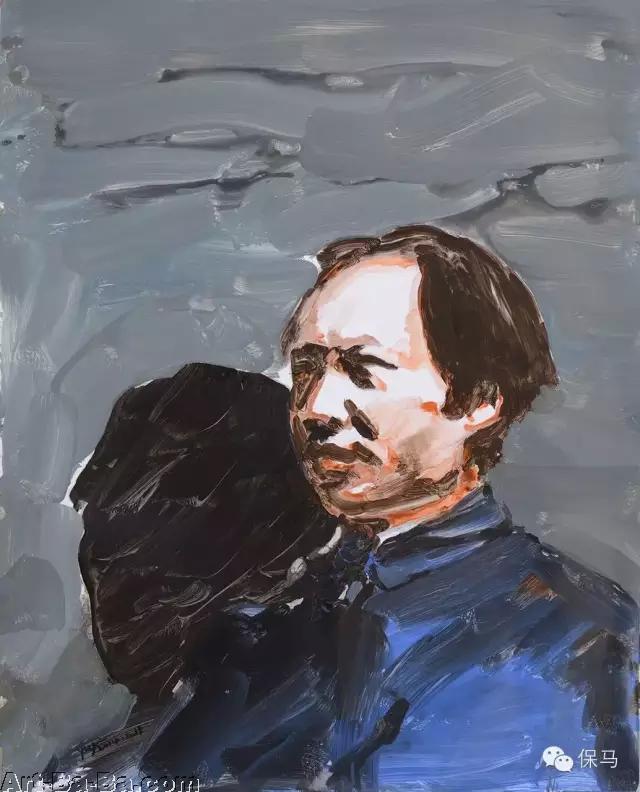

——余极画笔下的毛

保马今天推出的是陕西师大文学院陈越老师撰写的一篇画评。本文为保马首发。感谢陈越老师赐稿,同时也感谢余极老师授权保马使用其绘画作品。

谁都知道,在今天,毛是一个战场。任何与毛有关的话题,都会招致完全对立的情感和判断,点燃意识形态的烽火。我们只有在这样的现实语境中,才能谈论余极画笔下的毛,但问题却在于:并不是因为这些肖像再现了这种语境,而是因为它们似乎与之毫无关联——它们仿佛是从另一个世界来的幽灵。

它们并不是我们最熟悉的那个硕大的历史身影。余极反复描绘的是这个阶段的毛:清癯,文静,显得孤寂而忧郁。这是在他取得那种政治上和精神上的绝对权威之前。史沫特莱就是在这个阶段见到他的,她用了一个令人印象深刻的词:“女性气质”。当时至少还有两个诗人形容他“静若处子”。这个隐喻暗示着一种尚未孕育、然而终将孕育的东西:一个尚未完成的历史业绩(他在晚年轻描淡写地称之为“两件事”,并且准确地预见到它们将决定自己身后的毁誉),而后者终将肉身化为那个硕大的身影。

那么,就是这些肖像与我们最熟悉的身影的疏离,造成了它们与我们的现实语境的疏离吗?是,但远远不够。

也许,更重要的东西出现在作为肖像画主体的这个“人”之外。那是由单纯的色彩和单纯的笔触所涂抹的纯“形式”,它充满了剩余的画面,让我们的视线除了回到这个“人”便无处可逃。固然这是一切肖像画的要求:为了把一个人再现为“其自身”,而不是其行动、事件、场合、关系或任何语境,就需要一种单纯的、甚至是“零度的”背景,与这个绝对的(即从一切“外在性”中撤回其自身的)主体相对立。然而,我感觉——并且我相信也可以和别人分享这个感觉——在我们看到的这些画面中,最强烈、最不同寻常地支配着我们的东西,是那道光线。它不是来自“历史的天空”,也不是来自舞台的聚光灯,而是由单纯的色彩和单纯的笔触在一个平面内部所制造的纯“形式”的虚空:在主体和背景之间拉开的一小段距离。人物身后大块的黑色投影突出了这段距离,它把背景表现为一道不可穿透的屏障(犹如一堵高墙),而不是一个可以延伸你的想象的空间,从而彻底隔断了这个身体和他的(无论真实的还是想象的)历史在场之间的任何联系。这使得这些形象如此地与众不同:既不同于那些被人群或风景所环绕、有着人们熟悉的道具或手势的领袖画像,也不同于本身被放置在真实生活场景或仪式场景中的“标准像”,当然,更不同于出自我们今天“时代精神”的那些政治波普或伪照相现实主义产品。

如果肖像画的功能就是把一个人再现为“其自身”,那么对于这个曾经无可否认地创造过历史业绩的人而言,彻底隔断他和他的历史在场之间的任何联系,就意味着把他如实地再现为一个已经从历史本身中撤回的、死去的主体。那大块的黑影,介乎主体和背景之间,是从“活生生的”身体到纯“形式”的虚空的过渡,仿佛存在于一种悖论的状态,一种既非肉身也非灵魂、既非实体也非精神、既非生命也非符号,但又使这一切相互过渡、相互形成的状态:一种(如德里达所说的)幽灵的状态。不是我们注视着幽灵(我们又能在那块黑影中看到什么呢?),而是幽灵注视着我们,它逃避我们的注视,在一种绝对的不对称性和非共时性中注视着我们。难道这就是在这些画面中,我们总能感到某种刺眼的东西的原因吗?

这种刺眼的东西是与一切在场相对立的不在场(从根本上说,一切肖像画都是为保留这种不在场而与死亡进行的徒劳的抗争)、与一切注视相对立的逃避注视,与一切生的“意义”相对立的死的虚空。也许正是在这种对立的形式中,幽灵作为幻影和错觉,作为不在者的在场,在一瞬间、在不期然间显形,似乎比一切活着的东西更真实、更强大。在不期然间,这种刺眼的真实揭示了以一个死人为赌注的意识形态战场的虚假性。这就是所谓“艺术的力量”吗?也许画家把形象从他的现实语境中隔离出来,只是为了关注自己内心的某种趣味。然而——但愿我并没有过度阐释什么——,观众却会把形象带回现实,成为他们借召唤幽灵而投身的历史行动的一部分。这幽灵以幻影和错觉的名义,以与一切生的“意义”相对立的死的虚空的名义,(与我们可能怀有的任何情感或“矛盾情感”无关)嘲讽着那些自以为操纵了现实的挖掘机就可以埋葬幽灵的人们,那些各种势力很久以来就为祛除幽灵而结成的神圣同盟。

余极简介

余极:1965年出生于成都邛崃。毕业于四川美术学院。从九十年代中期至今,以多种媒介和不确定的实验方式进行自由创作,作品有行为、装置、摄影、录像以及绘画等。