来源:文工团 文:张璐诗

比利时艺术家吕克•图伊曼斯十分关注战后西方社会的政治历史发展,他的所有作品都旨在帮助人们与他们的回忆重新团聚。然而,人的每一次记忆都是不充分的,所以他的作品通常会将色彩进行部分的抽离,从而形成一种与大脑记忆极其相关的独特色调(tonality)。

文| 张璐诗 编辑| Agnes

观看当今比利时艺术界最有国际代表性的吕克·图伊曼斯(Luc Tuymans)的作品,很容易令人对他产生“伤痕画家”的印象。上世纪九十年代以“为具像艺术复兴赋予新意”而为人知,图伊曼斯的成名作是以德国达豪(Dachau)纳粹集中营的水彩画为原型而制作的《煤气室》(Gas Chamber),主题伤感,画面模糊隐晦。

《Gas Chamber》,1986

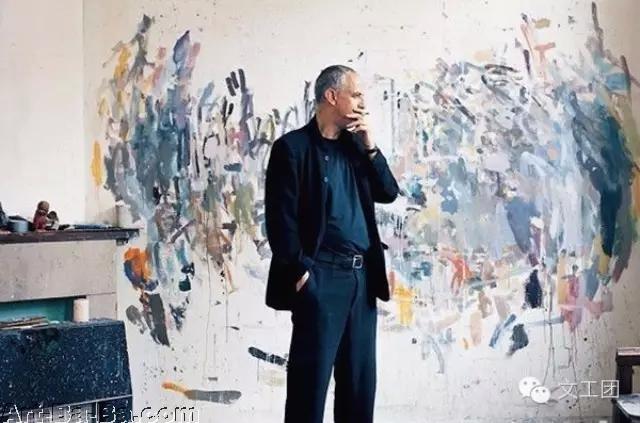

近日,艺术家在伦敦Parasol Unit画廊策展了一场比利时抽象艺术群展“鸿沟”(The Gap),挑选带来了两代比利时当代艺术界代表人物的40幅作品。57岁的图伊曼斯身着黑大衣,平头利索,面无表情但语速飞快,观点鲜明。

他告知,北京、上海、武汉自己都去了几次,他很欣赏画家刘炜,2017年在武汉两人将有一次合作,目前正在筹备阶段。五年前,图伊曼斯就曾与中国艺术家合作策展“艺术状态”,两人分别选出本国艺术家的25件当代艺术作品,先后在布鲁塞尔和北京展出。

吕克·图伊曼斯

图伊曼斯关注欧洲及各国的时事与政治,在创作取材中曾用上比利时刚果殖民地历史、上世纪八十年代“巴黎食人案”的日本食人者等,他的创作手法也独特:其“具象绘画”从其他艺术品、摄影作品,或者从电影和电视里截取的画面中获得原始素材,但他经常将原作品中的具体形象和色彩抽离掉,留下精简的轮廓或模糊的图像,通过模仿、挪用、转译等方式,选择性地对历史做想象性的构建。

比如,他15年前代表比利时参加第49届威尼斯双年展的作品《瓦纳·科图克(美丽的白人)》[Mwana Kitoko(Beautiful White Man)]中,描绘了一位面部模糊难辨的身着白色军官制服的白人男子,而同时期创作的《雕像》(Sculpture)则描绘了一名奴仆打扮的非洲黑人男子,白人的“美丽”外表与黑人的内在朴素图像并置,直指殖民主义的权谋与罪恶。又比如,2002年卡塞尔文献展委约图伊曼斯以“9·11”事件为背景创作下《静物》,水壶与盘中的水果被艺术家置于空旷的背景当中。

《Mwana Kitoko》(Beautiful White Man)、《Sculpture》,2000

生于1958年的图伊曼斯属于二战后“婴儿潮”一代,他从童年时期开始涂鸦,在布鲁塞尔与安特卫普的美术学院学习绘画与美术史;在布鲁塞尔大学学习美术史。2004年,图伊曼斯被英国《艺术评论》杂志评为国际艺术界百位“最有影响力人物”之一。

但今年1月,图伊曼斯遇到了一点麻烦,安特卫普一家民事法院做出了一项前所未有的裁决:认定图伊曼斯2011年的画作《一位比利时政治家》为“抄袭”,其作品构成侵权。该作品以摄影师卡垂耶·范·吉尔(Katrijn Van Giel)拍摄的一幅政客让-马利·德戴克尔(Jean-Marie Dedecker)的照片为素材,两人采用了一样的裁切手法、边框样式,听同样聚焦于德戴克尔汗津津的额头。裁决出来后,国际艺术界一片哗然,图伊曼斯也声称要“上诉”。

图伊曼斯的画作《一位比利时政治家》(左)与摄影师卡垂耶·范·吉尔的摄影(右)

艺术家以一幅图像作为素材,调整其形式和内容,并改变其含义,这在图伊曼斯与其他艺术家的创作中实践已久。图伊曼斯认为这是“模仿”而不是“复制”。不过,艺术家在上月发布了最新声明,称在与摄影师范·吉尔做了一番“有建设性”的谈话后,两人决定“以艺术的方式”言和:摄影师放弃她的诉讼,而《一位比利时政治家》则可以继续在艺术市场上做流通。

“极端的黑暗令我感觉很强烈”

B=外滩画报

L=Luc Tuymans

吕克·图伊曼斯(Luc Tuymans) 摄影:Justyn Keeley

B:你对中国当代艺术有什么印象?

L:我可以说的是,与任何一群西方艺术家相比较,中国艺术家更勤奋,而且雄心勃勃。而有时候,这些雄心壮志并不太有焦点。很有绘画天赋和技巧的人,在中国能找到很多,但这“能画”并不等同于这些作品“有意义”。如果讲到像刘炜这样的艺术家,当然两者兼有,但我曾经看过一场中国艺术家的大型群展,看到过规模恢弘、技巧惊人的“大作”,可我的感觉是,这里面很多都缺乏焦点。

《G.I. Joe》,1996

B:几次在中国的访问,是否有激发你的创作愿望?

L:几次来,主要还是认识中国的艺术家。像刘炜,我很早就看过他的作品,这次才第一次见。大概在上世纪九十年代末,已经有中国艺术家(艾未未)来敲我家的门,请我去中国办展。十年后我跟他共同策展的“艺术状态”,是一次对中国艺术界和艺术市场的试水。这些年以来,中国多个当代艺术馆和画廊开幕,通过艺术品经销商牵线,不少展览都有将我的作品包括在内。

B:请介绍你这次在伦敦策展的比利时抽象艺术展?

L:Parasol Unit画廊请我策展时,我不想做成一场普通的画展,而是希望通过装置艺术,将现场设计成为一个小型的博物馆。这个展览的主题是“抽象艺术”,而我自身的创作多是表现派和具象的艺术,这多少有点令人尴尬。不过,抽象艺术家比如彼埃·蒙德里安、马克·罗斯科等人,倒是一直都很吸引我。

说到比利时的抽象艺术,上世纪五十年代时整整一代的艺术界人士都受德国前卫艺术家团体Zero、意大利艺术家曼佐尼和封塔纳的影响,这批人到了后来逐渐分散,说被遗忘了不太贴切,应该说更趋本地化了,因此也鲜为人知。像拉乌尔·德凯泽(Raoul De Keyser)的作品很有意思,他的创作都与自身的日常生活经验相关。

《Der Diagnostische Blick V》,1992

接着我也注意到了年轻的一代艺术家,如彼特·维米尔什(Pieter Vermeersch),他的作品规模通常很大,许多灵感都来天空,但有时也有日常生活的细节。卡拉·阿霍查(Carla Arocha)和史蒂凡·施莱能(Stéphane Schraenen)已经在一起合作了10年,这次他们还带来了跟另一位艺术家菲利普·冯史尼克(Philippe Van Snick)合作的极简主义作品。我想说的是,比利时的抽象派艺术作品,总是离不开与现实的联系,比如拉乌尔·德凯泽源于自身经验的作品,这是他们区别于美国抽象主义之处。

《Toys》,1994

B:接下来,你将在多哈举办个人回顾展。对多哈这个城市有什么印象?

L:我去了好几次多哈,每次时间很短,对这个城市的印象也只是浮光掠影。一切都是最近才建起来的,城市面貌是一座座高耸矗立的典型建筑,楼与楼之间有一个足球场那么大的间隙,肯定是跟我生活的安特卫普很不一样了,那里还是中世纪留下来的模样。多哈的城市多少有科幻世界的元素在里面,城中央的建筑群又像是迪斯尼乐园。

北京是个古老的城市,尽管也有大量巨型的建筑物在改变着整个城市的面貌,城市持续往外扩张,但对比起殖民地气息依旧浓烈的上海,我还是更喜欢北京:它更像中国,是中央政权所在,同时也是文化中心,最重要的是北京比上海“丑陋”(笑),我喜欢的就是那股不那么精细的“糙”劲。我也去过南京,去的时候下很大的雨。印象中那是很有格调的地方,当然它在北京之前是几个朝代的皇城,我能感觉得到南京有一种保守的感觉。

《The Arena V》, 2014

B:翻看你的作品集,你似乎习惯于在不同的阶段,重复回到同一个主题或图像上进行创作。

L:事实上,我在创作一幅画像之前,这幅图画可能已经在我脑子里存在了10年。执行创作本身很快,但在开始之前要做很长时间的准备,经常长达几个月。在准备多哈回顾展的期间,策展人在跟我吃午餐时提到:“不如给回顾展创作一部跟卡塔尔有关的新作品?”

我当时感觉是很难很难,这无疑就跟打开了一罐子蠕虫一样,我所需要的时间不可预计。加上我考虑到这将是关于我的回顾展,而作为一个西欧人,我进行与卡塔尔地区有关的创作时,肯定很难逃开西欧人的视角。最后我还是答应了创作一辑由6幅画组成的作品,名叫《竞技场》(Arena)。很久以前我就创作下了《竞技场》这幅画,但这次用上了多种媒体的手段去呈现。

《The Arena II》, 2014

在答应创作之后,我和太太去了马德里,在普拉多博物馆里,我站在戈雅的《黑画》面前。其中一幅让我立即感觉是可用的素材,于是我将画拍了下来,但抹去画框,留下磷峋古怪的形状和阴影,戈雅风格的自然用色、阴影边缘的锐利笔触也保留着。几乎在同一时间,我直觉应该就此主题和画面,应该做一个系列的专辑。

B:创作系列画幅的念头,是不是来自电影创作的影响?

L:是的。我在1980年到1985年之间停止画画,因为当时我自身产生了某种对“存在”的怀疑,并因此备受折磨。对于绘画,我内心也开始产生了一点距离,因此我转向了拍摄电影。这段时间的影像经验自然也带入了后来我的绘画创作中。同时,我是看着电视长大的一代,令人应接不暇的影像随时出现,令人去质疑到底什么是真实的。我们有了更多接触影像的手段,现在还加上了数码化影像,在这其中,“暂停”状态下的影像尤其有意思。因此,实体的存在变得更切题。

《Intolerance》,1993

B:你是不是经常从电影画面中获得灵感创作绘画?比如“Allo!”来自《月亮与六便士》,近作《海岸》也源自电影镜头。

L:《月亮与六便士》这电影拍得其实不好,但我一直记着,是因为黑白的电影到了结尾忽然有了色彩,这对我第一次看电影时年纪还很小的我来说,是一大惊喜。这部电影也算是最早以高更人生为题材的好莱坞制作,而且浪漫化了艺术家的自大,到了结尾还落了俗套。

《Allo! I》,2012

创作《海岸》,其实很偶然。当时我在看一部1968年的英国电影“A Twist of Sand”,其中的一组镜头:一队德国潜水艇的成员在等待被执行死刑,这个画面即使按下静音,也极具冲击力。还不光如此:假如你想一想ISIS,同样是执行死刑前的场景,这样的画面就会立即带来共鸣。这种极端的黑暗,令我感觉很强烈。

B:我发现你的作品中有很多放大的头像特写。

L:这也是电影元素的带入。“拉近”“特写”这是现实生活中不存在的,但通过镜头,你可以放大事物。同时,电影容许我对图像进行编辑,但这当然不是在画面上加入叙述这样的“编辑”法,因为电影是叙述形态的,而绘画并不是。同时,绘画并不是可以往左转、往右转的三维完满图像。但是细节完全可以成为主宰,因此可以去突出与强化细节。

我知道像格哈德·里希特等艺术家是极其反对使用照片的,但这种反抗在里希特身上尤其显得讽刺:他的作品实质上影响了德国所有新一代的摄影师,其中典型的有托马斯·施特鲁德(Thomas Struth)。

《In the End You’re Just Dad》,2010

B:你对各种数码手段来者不拒,但我很好奇你对数码工具抱着什么样的情绪?

L:我确实经常使用各种工具,以前用了很多“宝丽来”,因为那不是摄影而是一种状态,现在我也用我的智能手机,在电脑上使用图片程序时可以编辑图片。所有这些都是我工具箱里的一个环节,要跟现存的数码影像工具过不去,没用的,因为这一仗你没法赢。

B:使用原已存在的影像作品,这种创作方法是你从一开始就在使用的,还是在多年创作中循序渐进形成的?

L:就以我1986年的《煤气室》为例子吧。这幅作品最初是我造访Dachau的纳粹集中营遗址时画下的水彩画,这画在我工作室的桌面上放了有9年时间。当我再拿起来时,用上的纸张是泛黄的,这种色泽直接入画,天然就带出了“纪实”的感觉。这一点很重要,就好比是对画面本身的记忆。

《Petrus and Paulus》,1998

B:对比抽象艺术,具象绘画在观照现实上是不是更有优势?

L:首先,具象绘画处理的是现实中的记忆。对我来说,形象化的艺术比较能令我脱离创作对象本身,与之拉开一点距离;而在抽象绘画中,你会带入更多个人情绪。说起来,这也跟我的成长背景有关吧:如果回到中世纪的弗莱芒地区,你会意识到写实主义是最主流的绘画风格,当时最伟大、最接近完美的画家是杨·凡·艾克(Jan Van Eyck)。

B:你有许多作品都以二战为题材。这是不是与小时候偶然发现家里的两兄弟曾参加希特勒青年团有关?

L:我记得在我20岁出头的时候,就决定了不要“为艺术而艺术”。并不是说我就不喜欢唯美风格的艺术家,他们也能对我产生影响,但就我自己来说,我不想走这条路。再看看周围,我又发现当时盛行的现代主义等风格,对我同样不合适。

我自己重点关注的是战后西方社会的政治、历史发展,这个确实也有私人原因,于是我决定给自己定下一个时间段,在一个范围较大的语境下进行创作。二战就是一个显著的时间点。因为正是在二战结束后,欧洲失去了所有的殖民地,同时也失去了对世界的垄断权力。而欧洲某些国家想要对一个族群赶尽杀绝,这一行为造成的是欧洲自身的精神崩溃。这就成为了我的创作起点。

B:你惯常在作品中将色彩抽离掉,这对处理“失忆”主题上是否有帮助?

L:我想,我所有的作品都是在帮助人们与他们的回忆重新团聚。因为每一次记忆都是不充分的。将这种经验转换成视觉体验就很有意思。在创作中我很讲求上色的色调(tonality),这跟直截了当、泼墨式的用色很不同。色调有冷有暖,很难捕捉和记住,但这也正好,色调是可以与大脑的记忆相连的。

《The Secretary of State》, 2005

B:你能谈谈对于巴黎食人案主角佐川一政(Issei Sagawa)画像的创作吗?

L:有一次我在网上看了佐川一政1小时的纪录片后,觉得这真不得了。他现在还逍遥法外。当然我还了解了他在上世纪七十年代已经有过的犯罪记录。日本是个讲究基因的社会,佐川一政当时杀食的是白人女性,这整一套疯狂的逻辑令人发指。后来他在日本成了某种地下群体的cult偶像,我创作的的第一幅画像是他在演讲台上的形象。

第二幅图像的原型是他在犯案之前,在他巴黎的公寓前拍下的照片。最后一幅画像是我为伦敦的展览而创作的,佐川一政戴着面具,已经年老。这一灵感来自纪录片里:佐川的一个大哥总是想将两个弟弟煮了吃了。关于“食人”延伸开去的解读,是一个以物欲消费为基础的社会。关于食人者的画像创作,也因此可以带入文化上的解释。

《Issei Sagawa》 2014

B:今日欧洲面临难民危机。你怎么看?

L:这是考验欧洲社会的时刻。叙利亚人民被迫背井离乡是因为危难迫在眉睫,而至今欧洲还没有形成一致的解决方案,而尤其从人道主义角度看来,这恰恰是欧盟作为一个整体体现团结与气魄的时候。比利时弗莱芒地区目前专门为难民群体制定了特殊政策,也就意味着他们将获得缩减版的权利。

但这真不是一个国家的问题,而是整个欧洲的难题。难民抵达欧洲的第一站是希腊,而希腊本身的经济状况就处于水深火热之中;难民们就算一直北上到了匈牙利,处境依然压抑。许多人已经无端、无辜丢了性命,欧洲拿出有效的解决方法来已经势不容缓。

B:你为以此为主题创作吗?艺术在这种危机中能起到什么作用?

L:艺术肯定是不可能拯救世界的。我曾到过好几次慈善拍卖会上,包括为日本海啸做捐赠的拍卖会。在某种程度上,拍卖得来的金钱可以间接帮上忙,但艺术对于政治、社会的进程毫无帮助。艺术可以有观点,但在艺术作品中装满政治观点又不对头,那样就成了政治宣传品了。在此之外,生活本身就是政治。

B:那么艺术就是做记录?

L:当你在做反思时,应该存在某些有效的媒介,而且这种载体应该是多种层次的,绝对不应该是层面单一的。