蜂巢;长物志第三回——王思顺展览现场

策展人: 鲁明军

Curator: Lu Mingjun

展览总监: 杨凯

Exhibition Director: Yang Kai

<yuji-nothingtoblack2.jpg>

开幕时间:2013年6月27日(周四下午4:00)

Opening: 27th June, 2013 (Thursday, 4:00 PM)

展期:2013年6月27日—7月28日

展览地点:K空间

Venue: K. Gallerye

地址: 成都市高新区芳沁街87号附3-4号(永丰立交桥内侧)

Address: 3-4, 87# Fangqin Street, High-tech District, Chengdu (Near the Yongfeng Flyover)

Tel: 028-66564895/6/8

Website: k.99ys.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

忽北切 (展览序言)

文:鲁明军

按古音韵学,忽北切,即黑。

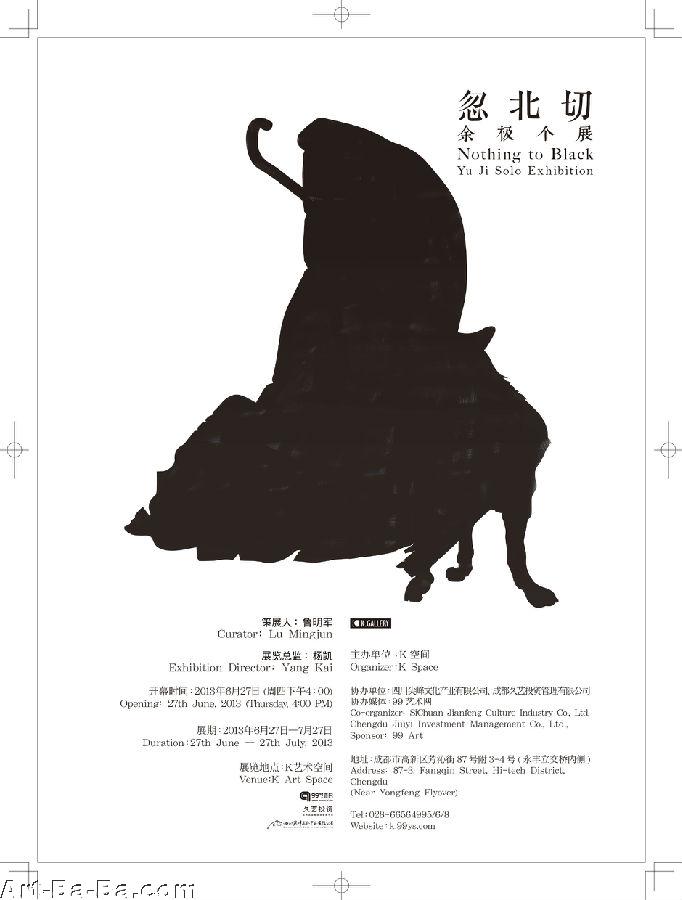

黑构成了余极新作的线索,也是作品基本的面目特征,但余极关心的并不是颜色,而是图像的视觉经验及认知问题。

在此,黑没有任何具体所指和隐喻,它源自图像的剪影这样一种再日常不过的视觉经验。余极好奇的是,一旦我们所习见的图像被剪影化,被物化,一旦图像母题被抽离,而只剩下一个黑色轮廓的时候,它会生成什么?如果将其置于一个新的空间,赋予它新的光源,从而形成一个新的剪影的时候,又将意味着什么? 对此,余极没有任何预设,他期待的是一种不确定的延异和生成。

剪影本源于自然,但在这里成了一个可操控的主体行为。不仅图像底本取决于艺术家的选择,更重要的是,此时关乎剪影的只剩图形和物体,剪影之黑则衍生为一种主体涂绘的媒介,及其与场域发生关联的一个形式线索和观看机制,进而形成一种可能与图像底本无关的空间能量。也因此,余极的目的与其说是抽离图像母题,不如说是清空或松动一直以来规训我们的认知系统和话语结构。

如是,所谓忽北切实际上也是一次清空,它清空了我们关于黑的所有习见和知识。

忽北切:一个视觉认知学的实验

鲁明军

一

相信大多人看到“忽北切”这个词,都很纳闷和好奇,因为它完全不在我们的日常经验范围之内,甚至与我们的经验毫无关系,也难怪有人居然会无厘头地联想到“忽必烈”。但事实上,这只是余极的一个小阴谋、小策略而已,或只是他作品话语结构中的一个引子或组成要素。

确切地说,“忽北切”源自汉字“黑”的古代音韵。按其反切法 ,“黑”的读法是“呼(hu)北(bei)切”即“hei”。考虑到语词的视觉性及其可能的多义性,将其改为“忽北切”。于是,诸如“忽必烈”这样的误读与想象便应运而生。

毫无疑问,余极实际上是玩了一个语义转换的小把戏,但因为它遮蔽或抽离了语词可能的现实意涵及其经验指向,反而释放出其所内含或本有的一种独特的视觉(形式)及听觉能量。甚至有人认为,整个展览最令人意外的不是展场中的作品,而是“忽北切”这个标题(汪民安语)。当然,这只是展览或作品的一种后发效应,对余极而言,它还是只是一个引子,并非作品的重心。因此,即便我们认为“忽北切”是一个不可或缺的因素,也并非因为它本身,而是其所指:黑。

历史地看,古今中外的艺术史、文化史上,黑也不是一个绝对自足的产物,它总是与昏暗、神秘、魔鬼、暴力等联系在一起。但在余极这里,这些意涵和所指尽数被抽去,他只是选择了视觉和物质意义上的黑。黑既是一种色彩形式,也是一种颜料物质。不过,黑并非余极话语的重心,它只是作品的一个线索,当然也是作品基本的面目特征。因为,余极最终关心的不是颜色,也不是颜料,而是图像的视觉经验及认知问题。

二

在余极这里,黑源自剪影这一再日常不过的视觉经验。它自身没有任何具体的所指和隐喻,只是一种经验事实。余极好奇的是,一旦我们所习见的图像母题被抽离,被剪影化,被物化,徒剩一个黑色轮廓的时候,它会生成什么?如果将其置于一个新的空间,赋予它新的光源,从而形成一个新的剪影的时候,又将意味着什么? 对此,余极没有任何预设,他期待的是一种不确定的延异和生成。

剪影本源于自然,在余极这里则成了一个可操控的主体行为。就此,他的系列绘画作品《手势图》实际上已经明确揭示了这一生成逻辑。《手势图》中所描绘的几乎是每个人儿时都曾玩过的一个游戏,原理很简单:在一个特定的光线之下,当我们的两只手或一只手的手指扭转变化形成各种手势的时候,光线通过手势照射在墙面上形成了各种有趣的抽离了底本的黑色图形,它可能是猫的造型,也可能是狗的造型,等等。余极以绘画的方式将这一逻辑关系铺陈在画面上。实际上,这是以最显白和通俗的方式呈现了整个展览作品的视觉逻辑和话语方式。

对于整个展览而言,《手势图》只是一种提示,余极关心的不是手势的剪影,而是日常的视觉经验。基于此,他应用这个逻辑尝试抽离当代艺术史上的经典作品,包括博伊斯(Joseph Beuys)的《给死兔子讲艺术史》(How to Explain Pictures to a Dead Hare)、卡特兰(Maurizio Cattelan)的《完美的一天》(A Perfect Day)、达米安·赫斯特(Damien Hirst)的《生者对死者无动于衷》( The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living)等知名艺术家的这些脍炙人口的作品。但有意思的是,剪影的处理并非针对的是原作,而是原作的图片。这些作品的原作大多为立体的装置和行为,转换成二维的图片以后,实际上呈现的只是某一角度的视觉切片,而且余极所选择的底图并非是他自己所拍,而是转引自各种二手文献,所以,视角并非是他的视角,更不是原作本身。这意味着,剪影处理的并不是卡特兰、赫斯特、博伊斯及阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)的作品,而是某人所拍的这些作品的图片。这可能是余极始料未及的。实际上,它关涉到一个核心的问题,即是说,这里的剪影与博伊斯、卡特兰、赫斯特等实际上并无直接的关联,甚至没有关联,与之密切相连的是关于这些作品的艺术史知识或整个艺术体系。

对此,最简单、最朴素的一种解释是:长期以来,我们都受制于由这些经典的艺术作品所型构的艺术史叙事和艺术体系,其不仅仅是模仿、学习的对象,甚至成为我们追赶的目标。而且,问题还在于,即便是学习和模仿,也未必对其真的理解和认识,更多还是一种形式上的借鉴,而并非植根于作品的内在逻辑和发生机制。因此,抽离内容就是为了跳脱出这一逻辑。当然,我们不得不承认,包括余极在内的很多当代艺术实践者无不迷恋博伊斯、卡特兰、赫斯特以及阿布拉莫维奇,但很少有人对此有所自觉,即站在艺术体制、话语系统和知识机制的角度对此能够予以反省。余极不算例外,不过他还并未深陷其中,且隐隐有所意识,也曾试图跳脱这样一个系统、逻辑和机制,但又犹豫不决。因此,即便在真正的实践中,他也没有完全放弃这些,只是选择抽离图像底本,将其还原到一个基本的形。

需要赘明的是,这个形也并非原作的形,而是二维图像的形。所以,当其还原为剪影的时候,实际已历经两次转换,一次是从原作到图像,二次是从图像到剪影。但实际上真正的剪影无须依赖图像便可形成,因此在这里,图像的意义在于预设了一个光源及其角度,也就是说,无需对原作做剪影实验,图像实际上已经为我们提供了剪影的底本。所以,如果要问这些原作的剪影光源何在,答案就是图像本身。在这个意义上,余极最终所形成的剪影之形,单从剪影的角度看,它是原作的剪影,可若从视觉形成的事实逻辑看,它不是剪影,只是一种图像内容的抽离和清除。准确说,它看似剪影,实则不然。也因此,我们认为,余极的目的与其说是抽离图像母题,不如说是清空或松动一直以来规训我们的认知系统和话语结构。

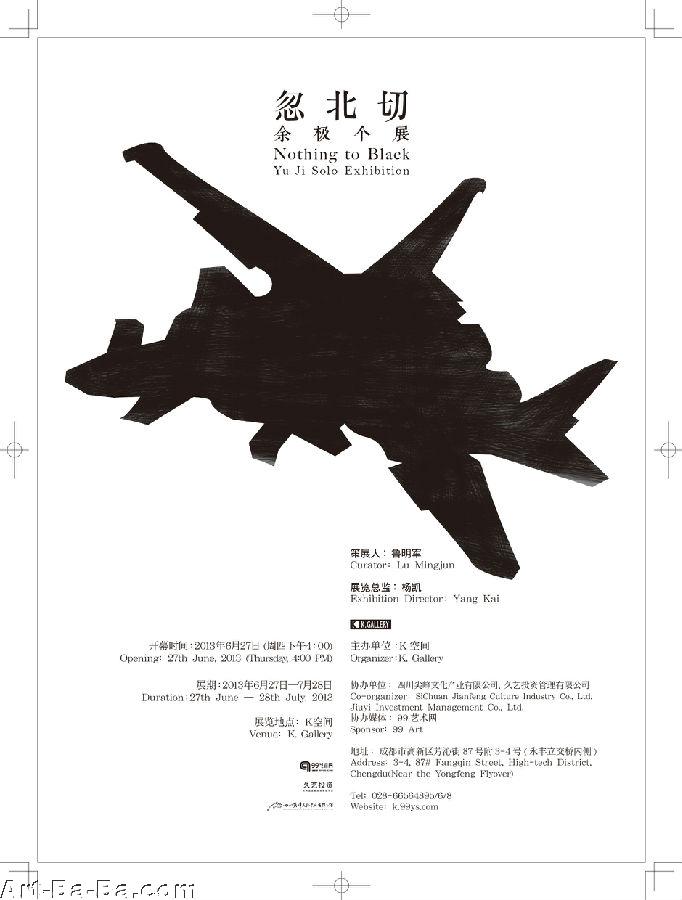

但是,并非所有的作品都源自我们所熟知的美术史上的那些经典作品,除此之外,大量的作品其实源自余极自我的创造。有些图形可能就是他随手所绘的草图,而有些可能是他经验中常见的图形,比如战机、马、狗以及无法命名等各种造型,它们并没有一个普遍的确切逻辑。因此,在这里重要的不是图形源自哪里,是否真实,而是在于,一旦将其处理成黑色的剪影效果,并将其物化后置于一个立体空间时,会生成什么。此时,原本是随手乱涂,最后剪影成为一个战机,原本有战机的底本痕迹,但经剪影后可能与战机无关。看上去是一种剪影的效果,但实际上并不依赖于剪影的逻辑,只是一种结合了拼贴、叠加、压缩和抽离等手法的图形构成。换言之,如果失缺了对于形的自觉的话,那么它只是一个类似剪影的图形游戏而已。在这个意义上,余极看中的恰恰是形的自足性及其在空间中释放出的特殊美学力量。

三

余极并不想将观者逼入另一个极端的陌生场域。因此,逻辑上他是想通过这种剪影的抽离和清空消解这些作品本身所负载的一切内容,但事实上,任何有艺术史经验的人看到,一眼便可辨识出这些作品。而余极所期待的恰是这样一种介于熟悉和陌生之间的异样的不确定感。

图形不难辨识,陌生感源自空间与场域。余极试图通过空间弱化这种可辨识度,或强化这一不确定感。事实上,展场中的黑白张力已经凸显了异质感,并构成了一种虚实的幻象。因为经验中的剪影是一个虚在,所以它是一种视觉发生和观看对象。然而,余极将其物化为木板,形塑为一个立体,并建构为一个空间。木板强化了它的坚实感和轮廓性,在此基础上,他又通过涂绘的方式,赋予图形表面一层质感。涂绘看似是为了调动艺术家的身体,使其介入整个艺术发生过程,甚至与艺术家早年的行为艺术实践也不乏关联,但更重要的是,通过这一实践(包括有意无意的滴洒),建立作品与空间的一种形式上的关联。结果发现,这种涂绘又造成了对于原图形和轮廓的一种消解,甚至还有一种或隐或显的水墨意象和幻觉。

如果说单纯的剪影是一次除魅的话,那么空间化的剪影无疑是又一次赋魅。因此,这不再仅仅是一个视觉的问题,还是一个触觉的问题,甚或说是一个混合的感知。套用马苏米(Brian Massumi)的说法,这里“视觉不仅吸收了触知功能”,还“嵌入了其他感觉功能”。而观者最终所看到的作品实际上是“多重感觉相连后的可以看见之物”,亦即,“它是视觉重新集合自身、包含自己与感官外部的连接之处” 。

因此,此时不仅图像底本取决于艺术家的选择,更重要的是,关乎剪影的则只剩图形和物体,而“剪影”之黑则衍生为一种主体涂绘的媒介,及其与场域发生关联的一个形式线索和观看机制,从而形成一种可能业已逸出图像底本的空间能量,释放出更多观者平等介入的可能。按照格罗伊斯(Boris Groys)的说法,这就是一种“装置的政治”。

综上可见,所谓“忽北切”实际上也是一次清空,它清空了我们关于黑的所有习见和知识。因此,它不是剪影,也不是黑,“nothing to blank”,而是一种“视觉认知学”。这样一种认知不仅是纯视觉的,至少在这里,它还关乎余极的个人经验,恰是“手势图”这一已经逸出我们经验范畴的幼年游戏,搅动了当下普遍的一种认知方式和话语机制。在这个意义上,它不仅是一个空间的概念,也是一种记忆的美学和时间的政治。

鲁明军

一

相信大多人看到“忽北切”这个词,都很纳闷和好奇,因为它完全不在我们的日常经验范围之内,甚至与我们的经验毫无关系,也难怪有人居然会无厘头地联想到“忽必烈”。但事实上,这只是余极的一个小阴谋、小策略而已,或只是他作品话语结构中的一个引子或组成要素。

确切地说,“忽北切”源自汉字“黑”的古代音韵。按其反切法 ,“黑”的读法是“呼(hu)北(bei)切”即“hei”。考虑到语词的视觉性及其可能的多义性,将其改为“忽北切”。于是,诸如“忽必烈”这样的误读与想象便应运而生。

毫无疑问,余极实际上是玩了一个语义转换的小把戏,但因为它遮蔽或抽离了语词可能的现实意涵及其经验指向,反而释放出其所内含或本有的一种独特的视觉(形式)及听觉能量。甚至有人认为,整个展览最令人意外的不是展场中的作品,而是“忽北切”这个标题(汪民安语)。当然,这只是展览或作品的一种后发效应,对余极而言,它还是只是一个引子,并非作品的重心。因此,即便我们认为“忽北切”是一个不可或缺的因素,也并非因为它本身,而是其所指:黑。

历史地看,古今中外的艺术史、文化史上,黑也不是一个绝对自足的产物,它总是与昏暗、神秘、魔鬼、暴力等联系在一起。但在余极这里,这些意涵和所指尽数被抽去,他只是选择了视觉和物质意义上的黑。黑既是一种色彩形式,也是一种颜料物质。不过,黑并非余极话语的重心,它只是作品的一个线索,当然也是作品基本的面目特征。因为,余极最终关心的不是颜色,也不是颜料,而是图像的视觉经验及认知问题。

二

在余极这里,黑源自剪影这一再日常不过的视觉经验。它自身没有任何具体的所指和隐喻,只是一种经验事实。余极好奇的是,一旦我们所习见的图像母题被抽离,被剪影化,被物化,徒剩一个黑色轮廓的时候,它会生成什么?如果将其置于一个新的空间,赋予它新的光源,从而形成一个新的剪影的时候,又将意味着什么? 对此,余极没有任何预设,他期待的是一种不确定的延异和生成。

剪影本源于自然,在余极这里则成了一个可操控的主体行为。就此,他的系列绘画作品《手势图》实际上已经明确揭示了这一生成逻辑。《手势图》中所描绘的几乎是每个人儿时都曾玩过的一个游戏,原理很简单:在一个特定的光线之下,当我们的两只手或一只手的手指扭转变化形成各种手势的时候,光线通过手势照射在墙面上形成了各种有趣的抽离了底本的黑色图形,它可能是猫的造型,也可能是狗的造型,等等。余极以绘画的方式将这一逻辑关系铺陈在画面上。实际上,这是以最显白和通俗的方式呈现了整个展览作品的视觉逻辑和话语方式。

对于整个展览而言,《手势图》只是一种提示,余极关心的不是手势的剪影,而是日常的视觉经验。基于此,他应用这个逻辑尝试抽离当代艺术史上的经典作品,包括博伊斯(Joseph Beuys)的《给死兔子讲艺术史》(How to Explain Pictures to a Dead Hare)、卡特兰(Maurizio Cattelan)的《完美的一天》(A Perfect Day)、达米安·赫斯特(Damien Hirst)的《生者对死者无动于衷》( The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living)等知名艺术家的这些脍炙人口的作品。但有意思的是,剪影的处理并非针对的是原作,而是原作的图片。这些作品的原作大多为立体的装置和行为,转换成二维的图片以后,实际上呈现的只是某一角度的视觉切片,而且余极所选择的底图并非是他自己所拍,而是转引自各种二手文献,所以,视角并非是他的视角,更不是原作本身。这意味着,剪影处理的并不是卡特兰、赫斯特、博伊斯及阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)的作品,而是某人所拍的这些作品的图片。这可能是余极始料未及的。实际上,它关涉到一个核心的问题,即是说,这里的剪影与博伊斯、卡特兰、赫斯特等实际上并无直接的关联,甚至没有关联,与之密切相连的是关于这些作品的艺术史知识或整个艺术体系。

对此,最简单、最朴素的一种解释是:长期以来,我们都受制于由这些经典的艺术作品所型构的艺术史叙事和艺术体系,其不仅仅是模仿、学习的对象,甚至成为我们追赶的目标。而且,问题还在于,即便是学习和模仿,也未必对其真的理解和认识,更多还是一种形式上的借鉴,而并非植根于作品的内在逻辑和发生机制。因此,抽离内容就是为了跳脱出这一逻辑。当然,我们不得不承认,包括余极在内的很多当代艺术实践者无不迷恋博伊斯、卡特兰、赫斯特以及阿布拉莫维奇,但很少有人对此有所自觉,即站在艺术体制、话语系统和知识机制的角度对此能够予以反省。余极不算例外,不过他还并未深陷其中,且隐隐有所意识,也曾试图跳脱这样一个系统、逻辑和机制,但又犹豫不决。因此,即便在真正的实践中,他也没有完全放弃这些,只是选择抽离图像底本,将其还原到一个基本的形。

需要赘明的是,这个形也并非原作的形,而是二维图像的形。所以,当其还原为剪影的时候,实际已历经两次转换,一次是从原作到图像,二次是从图像到剪影。但实际上真正的剪影无须依赖图像便可形成,因此在这里,图像的意义在于预设了一个光源及其角度,也就是说,无需对原作做剪影实验,图像实际上已经为我们提供了剪影的底本。所以,如果要问这些原作的剪影光源何在,答案就是图像本身。在这个意义上,余极最终所形成的剪影之形,单从剪影的角度看,它是原作的剪影,可若从视觉形成的事实逻辑看,它不是剪影,只是一种图像内容的抽离和清除。准确说,它看似剪影,实则不然。也因此,我们认为,余极的目的与其说是抽离图像母题,不如说是清空或松动一直以来规训我们的认知系统和话语结构。

但是,并非所有的作品都源自我们所熟知的美术史上的那些经典作品,除此之外,大量的作品其实源自余极自我的创造。有些图形可能就是他随手所绘的草图,而有些可能是他经验中常见的图形,比如战机、马、狗以及无法命名等各种造型,它们并没有一个普遍的确切逻辑。因此,在这里重要的不是图形源自哪里,是否真实,而是在于,一旦将其处理成黑色的剪影效果,并将其物化后置于一个立体空间时,会生成什么。此时,原本是随手乱涂,最后剪影成为一个战机,原本有战机的底本痕迹,但经剪影后可能与战机无关。看上去是一种剪影的效果,但实际上并不依赖于剪影的逻辑,只是一种结合了拼贴、叠加、压缩和抽离等手法的图形构成。换言之,如果失缺了对于形的自觉的话,那么它只是一个类似剪影的图形游戏而已。在这个意义上,余极看中的恰恰是形的自足性及其在空间中释放出的特殊美学力量。

三

余极并不想将观者逼入另一个极端的陌生场域。因此,逻辑上他是想通过这种剪影的抽离和清空消解这些作品本身所负载的一切内容,但事实上,任何有艺术史经验的人看到,一眼便可辨识出这些作品。而余极所期待的恰是这样一种介于熟悉和陌生之间的异样的不确定感。

图形不难辨识,陌生感源自空间与场域。余极试图通过空间弱化这种可辨识度,或强化这一不确定感。事实上,展场中的黑白张力已经凸显了异质感,并构成了一种虚实的幻象。因为经验中的剪影是一个虚在,所以它是一种视觉发生和观看对象。然而,余极将其物化为木板,形塑为一个立体,并建构为一个空间。木板强化了它的坚实感和轮廓性,在此基础上,他又通过涂绘的方式,赋予图形表面一层质感。涂绘看似是为了调动艺术家的身体,使其介入整个艺术发生过程,甚至与艺术家早年的行为艺术实践也不乏关联,但更重要的是,通过这一实践(包括有意无意的滴洒),建立作品与空间的一种形式上的关联。结果发现,这种涂绘又造成了对于原图形和轮廓的一种消解,甚至还有一种或隐或显的水墨意象和幻觉。

如果说单纯的剪影是一次除魅的话,那么空间化的剪影无疑是又一次赋魅。因此,这不再仅仅是一个视觉的问题,还是一个触觉的问题,甚或说是一个混合的感知。套用马苏米(Brian Massumi)的说法,这里“视觉不仅吸收了触知功能”,还“嵌入了其他感觉功能”。而观者最终所看到的作品实际上是“多重感觉相连后的可以看见之物”,亦即,“它是视觉重新集合自身、包含自己与感官外部的连接之处” 。

因此,此时不仅图像底本取决于艺术家的选择,更重要的是,关乎剪影的则只剩图形和物体,而“剪影”之黑则衍生为一种主体涂绘的媒介,及其与场域发生关联的一个形式线索和观看机制,从而形成一种可能业已逸出图像底本的空间能量,释放出更多观者平等介入的可能。按照格罗伊斯(Boris Groys)的说法,这就是一种“装置的政治”。

综上可见,所谓“忽北切”实际上也是一次清空,它清空了我们关于黑的所有习见和知识。因此,它不是剪影,也不是黑,“nothing to blank”,而是一种“视觉认知学”。这样一种认知不仅是纯视觉的,至少在这里,它还关乎余极的个人经验,恰是“手势图”这一已经逸出我们经验范畴的幼年游戏,搅动了当下普遍的一种认知方式和话语机制。在这个意义上,它不仅是一个空间的概念,也是一种记忆的美学和时间的政治。

关于余极的《忽北切》:

汪民安

余极的《忽北切》不仅是展示记忆的,而且是展示如何记忆的。它同时展示了记忆行为和记忆的对象。而人们总是将记忆行为和记忆的对象区分开来。在无计其数的有关历史的回顾中,人们总是竭尽全力地去还原那些原始的场景,记忆的功能总是去捕捉那些记忆对象。余极的这些作品当然也是让记忆获得一个形象。但是,这些记忆的对象被冲淡了,它们以一种剪影的形式出现,它是黑色的,模糊的,轮廓性的,鬼鬼祟祟的,如同幽灵一般地显现。也就是说,记忆并非是让那些沉睡的对象被光所照耀,而是让这些对象永恒地处在光的阴影之下。这些黑色的记忆对象,被置放在展厅的白墙上,被白色所衬托,所铺垫,这使得它们更加幽暗,从而具有一种神秘的力量。记忆的对象不是轻易地浮现出来,而是在记忆的作用下变得更加诡异和神秘。就此,记忆行为不是对对象的真正揭示和展开,而是赋予对象一层神秘的难以穿透的光晕。

白墙上的这些记忆对象,这些黑色的剪影,同时又是对各种媒介形式的借用:它既像是白色银幕上定格的电影镜头,也像是一张以白底为主的黑白照片,同时,也像是一张画在白纸上的水墨画。也就是说,余极将这些装置,这些模糊轮廓的木质黑色装置,置放到一个特定的空间中,并且巧妙地利用这种空间,利用这四面白墙,利用黑白对比关系,利用巨大的平面背景和小的黑色图像的对比关系,也利用灯光的暧昧照射,余极的这些装置就超出了自身的范畴。它们不再是一种单纯的装置,而是装置对绘画的生成,对摄影的生成,对影像的生成。人们在这个展厅中所感受到,不仅是记忆的黑暗力量,也是图像的神秘生成。

汪民安

余极的《忽北切》不仅是展示记忆的,而且是展示如何记忆的。它同时展示了记忆行为和记忆的对象。而人们总是将记忆行为和记忆的对象区分开来。在无计其数的有关历史的回顾中,人们总是竭尽全力地去还原那些原始的场景,记忆的功能总是去捕捉那些记忆对象。余极的这些作品当然也是让记忆获得一个形象。但是,这些记忆的对象被冲淡了,它们以一种剪影的形式出现,它是黑色的,模糊的,轮廓性的,鬼鬼祟祟的,如同幽灵一般地显现。也就是说,记忆并非是让那些沉睡的对象被光所照耀,而是让这些对象永恒地处在光的阴影之下。这些黑色的记忆对象,被置放在展厅的白墙上,被白色所衬托,所铺垫,这使得它们更加幽暗,从而具有一种神秘的力量。记忆的对象不是轻易地浮现出来,而是在记忆的作用下变得更加诡异和神秘。就此,记忆行为不是对对象的真正揭示和展开,而是赋予对象一层神秘的难以穿透的光晕。

白墙上的这些记忆对象,这些黑色的剪影,同时又是对各种媒介形式的借用:它既像是白色银幕上定格的电影镜头,也像是一张以白底为主的黑白照片,同时,也像是一张画在白纸上的水墨画。也就是说,余极将这些装置,这些模糊轮廓的木质黑色装置,置放到一个特定的空间中,并且巧妙地利用这种空间,利用这四面白墙,利用黑白对比关系,利用巨大的平面背景和小的黑色图像的对比关系,也利用灯光的暧昧照射,余极的这些装置就超出了自身的范畴。它们不再是一种单纯的装置,而是装置对绘画的生成,对摄影的生成,对影像的生成。人们在这个展厅中所感受到,不仅是记忆的黑暗力量,也是图像的神秘生成。