原载:《生产》 翻译:蒋洪生

为什么要谈论美学异托邦?因为我认为在今天,有必要重新思考美学的概念,并对此概念的一些仍未给予足够重视的涵义详加解释。美学不是关于艺术或者美的哲学或科学。“美学”是可感性经验的重构。[1]在目前阶段,我将用非常简单的术语来界定可感性的经验:可感性的经验是感知与感知之间,是提供可感性材料的力量(a power that provides a sensible datum)和对此进行理解的力量之间的一种关系。我希望表明,这种简单的关系必然伴有一套复杂得多的关系。眼下我只会说,美学异托邦(Aesthetic Heterotopia)是感知与感知之间关系的一种特殊形式。这是界定“美学”特殊性的出发点。我将试图表明,在与经验形构的另外一种形式(我界定为“伦理形构”)的对立或者转换关系中,这种“美学”特殊性能够得以确立。

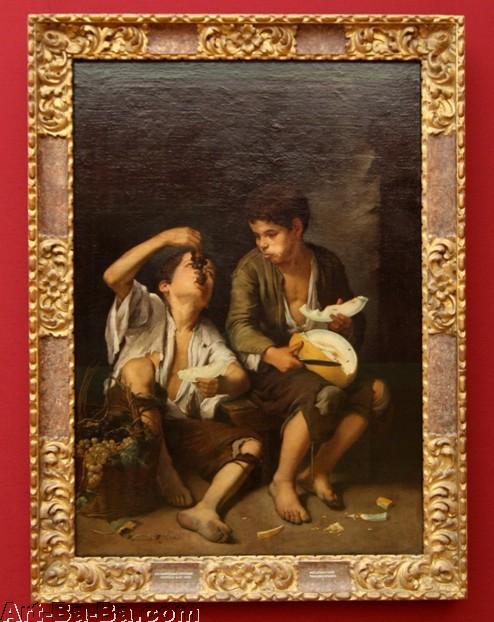

为了解释这种转换,我将从一个例子开始,这是一个理解感知材料的具体例子。我采用的例子就来自于黑格尔的《美学讲演录》,这是参与建造了作为经验形式之美学理念的哲学著作之一,我采用的例子就来自于此书。在此书的第一部分,也就是致力论述艺术美的概念的部分,黑格尔有点奇怪地移转话题,讨论起他在慕尼黑皇家美术馆看到的缪里洛(Bartolome Esteban Murillo)的两幅画。这两幅画描绘坐在街上的乞儿。在其中一幅画中,乞儿在安静地大口咀嚼面包,而他的母亲在他的头上捉虱子。在另一幅画中,两名衣衫褴褛的乞儿在高兴地吃葡萄和瓜。他们的神态所流露的,黑格尔写道,是“逍遥自在和无忧无虑……这种对外在事物的无所牵挂,以及流露于外的内在自由,正是理想(Ideal)这个概念所要求的。”[2]显而易见,在这里,感知与感知之间,黑格尔所看到的画像与他对其所理解的之间存在着差距。读者不免奇怪,为什么衣衫褴褛的乞儿无忧无虑地吃面包或瓜的情形,会被视为一种“内在自由”的表现。黑格尔回答了这个问题,然而他的回答是令人困惑的:“我们看到,这些孩子显然没有什么远大的旨趣和志向,但是这并不是因为他们愚笨,而是因为他们似乎像奥林匹斯山上的众神一样泰然自得地蹲在地上;他们不做什么(do nothing),也不说什么,但是他们是人,是从一种没有脾气没有不满的材料做出来的人;既然他们基于如此的优点(excellence),人们可以认为这些孩子蕴藏着任何的可能性。”[3]

[1]传统而言,所谓的美学通常是指对艺术本质或者对关于艺术品味之准则的哲学思考。然而,朗西埃对美学有其相当独特的界定,认为美学既不是一般的艺术理论,也不是一种将艺术作为其研究对象的学科。朗西埃眼中的美学有广义和狭义之分。狭义而言,美学是指一种特殊的辨识和思考艺术的艺术体系或体制,也即“艺术的美学体制”。广义而言,美学是指“可感性分配”(distribution of the sensible),这种“可感性分配”决定了行动、生产、感知和思想形式之间的联接模式。什么是“可感性的分配”呢?朗西埃使用的法语原文partage du sensible sensible很难准确地翻译成英文或者中文,原因在于,法文的partage一词同时具有“分割”和“分享”之意。“sensible”意为“可感性”,包括可见性、可听性以及能说的、能想的、能做的等等。任何治安秩序要想稳固,必定要人为划定“可感性的分配”的界线,决定何种声音能被治安社会所听见,何种东西能被治安社会所看见,也预设了虽然在社会之中,却不为社会所见所闻的“不是部分的部分”(the part of those have no part):一些人被“可感性的分配”体系排除在外,变成“不可感者”(insensible)。在划定可感性的边界,对可感性进行分配、切割的时候,这一分配秩序同时也就被可感性指向的人们所认可和“分享”。故而,“可感性的分配”同时意味着纳入和排除。以下没有注明为朗西埃原注者,皆为中译者注。

[2] G. W. F. Hegel, Aesthetics: Lectures on Fine Art, trans. T. M. Knox(Oxford: Clarendon Press, 1975), 1:170. 朗西埃原注。

[3] G. W. F. Hegel, Aesthetics: Lectures on Fine Art, trans. T. M. Knox(Oxford: Clarendon Press, 1975), 1:170. 朗西埃原注。译文采用《美学第一卷》(德)黑格尔著;朱光潜译,商务印书馆1996年版本,p.218,有改译。

西班牙画家缪里洛油画《吃瓜者》,为黑格尔所激赏,作于1650年。

这些意象和黑格尔对这些意象的理解之间的差距,我称之为美学和伦理之间的差距。读到这儿,读者们也许会好奇,这种对塞维利亚乞儿的“美学”神化如何与(黑格尔)的《法哲学》的诸种原则协调一致。多年前,黑格尔就在同一所柏林大学教授过这些原则。当黑格尔令人信服地表明,认为那些满足于大自然对其所需不多的馈赠的高贵野蛮人是自由的,这种想法完全是误导性的;他还表明,这种自由必定与劳动以及劳动分化所带来的解放力量形成对立。那么我们如何解释黑格尔对这些懒散乞儿“内在自由”的强调?黑格尔明确地把劳动的生成性方面(formative aspect of labor),也即使得人类同时获得一种职业习惯以及普通技艺的训练,和野蛮人的懒散和蒙昧、犬儒哲学家仅仅反应式的行为[1]、对工作的厌憎,以及因为极度贫困导致的羞耻和荣誉感的缺失,对立了起来。看起来,无忧无虑蹲坐的乞儿挑战了[黑格尔自己]将社会明确划分为三个阶级—也就是实体性阶级、产业阶级和普遍阶级—的做法。[2]在此方面,我们将如何理解[黑格尔]对无所事事(do nothing)、无所企图和无忧无虑的乞儿之神圣状态的热情赞扬?我们将如何调和以意志之极端缺失为自由的理念和将个人、社会和国家的全部大厦建基于意志决断力的法哲学?换句话说,我们将如何调和体现在年轻乞儿身上的美学理想和道德(Sittlichkeit)秩序,或者说伦理秩序?

也许可以说,艺术理想的界定和法的概念的界定,就其对绝对(Absolute)的自我实现而言,并不属于一个领域,也不在同一个层面上。乞儿体现的理想性是一个再现问题。众所周知,自亚里士多德以来,在现实生活中丑陋和令人不快的某种事物,人们却可以为其[艺术]再现而感到高兴。还有,人们通常把自内容抽象出一种再现形式这种能力视为“美学的”。这种美学抽象也经常被等同于人们的高贵派头。这些贵族气的人觉得自己超越了仅仅对内容品位的赏鉴。在此意义上,黑格尔凝视衣衫褴褛的乞儿时所感到的欣快,也许可以很容易地与皮埃尔•布迪厄在其著作《区隔:趣味判断的社会批判》中所分析的对“美学区隔”的感受相提并论。在该书中,布迪厄展示了电厂、卷心菜,或者老年妇女的粗燥之手的照片。布迪厄告诉我们,这些东西可以迎合小资产阶级的美学家的原因,正在于这些东西对普通人来说毫无吸引力;对普通人而言,一副美丽的照片应当是一个美丽之物或人的再现。但是要点不在于衣衫褴褛的乞儿的图像能够取悦于反感贫穷的人们。黑格尔并不从内容抽象出形式。他没有告诉我们:对贫民儿童的观察可以形成好的绘画和神秘主题之再现的基础。他告诉我们:衣衫褴褛的乞儿与奥林匹斯山上的神人们分享着同样的喜悦。他告诉我们:乞儿和众神共享的“优点∕优势”(“excellence”)在于无所事事(doing nothing)。由此可见,美学差异并不能够等同于经验现实和艺术表象之间的距离。倒不如说,它是一种就现实∕表象之对立本身(the reality∕appearance opposition itself)而言的距离,是一种重新搬演表象状态的方法,或者是一种重新上演可见者与不可者之间关系的方式。现在,看起来这种对可见者的重新搬演与“无所事事”之优点密切相关。这就意味着它与一种有关做的方式的重新分配(redistribution of the ways of doing)相关,或者与一种主动性和被动性之对立的重演相关。

[1]犬儒哲学家(Cynicalphilosopher):古希腊信奉犬儒哲学的人们。这派哲学主张清心寡欲,鄙弃财富、权力、声名等等,主张与自然和谐相处,认为世界平等地属于每一个人。

[2]在《法哲学原理》中,黑格尔认为市民社会大致由三类阶级(范扬、张企泰的黑格尔《法哲学原理》译本将class译为“等级”)组成。黑格尔说:“从概念上说,等级得被规定为实体性的或直接的等级,反思的或形式的等级,以及普遍的等级。”他认为实体性的阶级(the substantial class)以它所耕种土地的自然产物为它的财富,包括农民和地主;产业阶级(the industrial class)即工商业阶级,是“以对自然产物的加工制造为其职业”的阶级,为市场需要而不是为自己或领主而生产,黑格尔称为反思的或形式的阶级;普遍的阶级(the universal class)主要由行政官吏和知识分子组成,致力于社会的普遍利益而非纯粹的个人私利。见范扬、张企泰译本黑格尔《法哲学原理》,商务印书馆1961年版。

未完待续……

[1] 朗西埃认为,政治和艺术作为可感性分配的两种形式,两者都依赖于一种特殊的辨识/认同体制。“可感性的分配”秩序决定了何者可见,何者不可见;何者是艺术,何者不是艺术。在美学领域,朗西埃分析了几种不同的“可感性分配”模式,他称之为不同的艺术体制(regimes of art)。这是朗西埃美学探讨的核心概念。根据朗西埃英译者和研究家Gabriel Rockhill的归纳,宽泛说来,一种艺术体制是指“做和制作的方式”、“这些方式对应的可见性形式”、以及“对两者的概念化方式”这三项的连接模式。(Jacques Ranciere, The Politics of Aesthetics: The Distribution ofthe Sensible, London; New York : Continuum,2008, p.91.)艺术体制就是建造艺术大厦所要求的艺术辨识和认同体制,这种体制在“实践、可见性的形式和可理解性(intelligibility)的模式之间建立起特殊的联系”,使得人们据以辨识出其产品属于艺术还是非艺术,属于好的艺术还是不好的艺术。(Jacques Ranciere, Aesthetics and its Discontents, Polity Press,2009, p.28.) 朗西埃详细区分了艺术的三种认同体制:影像的伦理体制;艺术的诗学/再现体制;艺术的美学体制。在这里,朗西埃比较了后两种艺术体制,也即艺术的再现体制和艺术的美学体制。

与建构艺术再现体制的等级制相对立。在艺术的再现体制中,绘画,如同所有的艺术门类,是根据某一特定的诗学理念来欣赏的。亚里士多德认为诗歌建构了一种行动的因果链条,这与仅仅被视为事实的连续体的历史相对立。诗歌及其他艺术的卓越性依赖于其讲故事和再现行动的能力。但是行动并不简单意味着做某种事情这种事实。它意味着区分“做的各种方式”:根据该观点,[存在着两种人],一种人是行动者,他们能够追求远大目标,为追求目标而不惜与其他的伟大计划和命运的打击相抗衡;另外一种人则日复一日地仅仅是活着而已,他们是消极的人。诗歌、绘画,或者其他艺术的卓越依赖于它们再现“积极的人”(active men),也即能够追求远大计划或者从事伟大行动的人。因此,小乞儿的“优点”看起来摧毁了整个的诗学等级。但是它能够做到这一点,是就它也揭示了再现诗学的伦理基础而言的。美学模仿的问题总是与积极性和消极性(activity and passivity)相关连。这就意味着现实、表象和真理的问题总是与社会职业的分配(distribution of social occupations)交织在一起。这种交织在柏拉图的《理想国》中被概念化。对柏拉图而言,表象和消极性总是联袂而至的。当不活跃的观众为其在舞台上所看到的场景——因无知和激情,虚构的戏剧人物之灵魂和行为陷入麻烦——而高兴时,这些观众实际上将无知和激情之疾内在化了。当观众属于城市的低等等级,属于需要和欲求的阶级(the class of needs and desires),也就是注定为消极状态的阶级时,他们尤其会这么做。“消极”并不意味他们在歇闲,恰恰相反,这意味着他们终日用双手劳作,通过满足他人的需求来谋生。他们无法超越需求和欲望的范围,或者说epithumia(来自希腊文,意为“强烈欲望”)的领域(circle)。那些人习惯于对戏剧傀儡(the shadows of thetheatre)的观看方式,在这种观看中,他们只关注表象呈现出来的骚动,而并没有看见。那些人也习惯于对戏剧傀儡的倾听方式,在这种倾听中,他们的耳朵只捕捉话语的噪音,并反馈以鼓掌的喧闹。[1]因此,那些人对手、眼睛和耳朵的运用方式,恰与他们在现实生活中的卑下状况,以及与他们正在听的、观看的盛大场面——不管是剧场中国王的悲剧,还是公民大会上演说家的讲演——的虚假性相契合。

[1] 柏拉图在《理想国》第七卷中的洞穴比喻中说到了戏剧傀儡。在这一卷中,柏拉图在比较受过教育的人与没受过教育的人的本质时,提到了傀儡(puppets)和傀儡戏演员(marionette player):“让我们想象一个洞穴式的地下室,它有一长长通道通向外面,可让和洞穴一样宽的一路亮光照进来。有一些人从小就住在这洞穴里,头颈和腿脚都绑着,不能走动也不能转头,只能向前看着洞穴后壁。让我们再想象在他们背后远处高些的地方有东西燃烧着发出火光。在火光和这些被囚禁者之间,在洞外上面有一条路。沿着路边已筑有一带矮墙。矮墙的作用象傀儡戏演员在自己和观众之间设的一道屏障,他们把木偶举到屏障上头去表演。”傀儡与阴影相连。柏拉图认为,这些没受过教育的囚徒除了阴影(shadows of the images)之外不知道还有什么别的实在(truth)。也就是说,囚徒们看到的只是与消极性、被动性联系在一起的虚假的表象。相关论述见The Republic by Plato, translated by Benjamin Jowett, Anchor Books,1973以及商务印书馆1986年版《理想国》,郭斌和、张竹明译。

在于两种共同体的原则是一样的,这就是伦理原则。正是伦理原则将认同原则和分化原则结合起来;这意味着一种等级原则:人们所能感知的和他们能理解的,是他们所作所为的严格表达;他们的所作所为由他们是什么所决定;他们是什么由他们的位置(place)所决定,反过来,他们的位置又为他们是什么所决定。他们所在的位置与其内化的实践原则(ethos)[1]彼此契合。这就是伦理性分配所必须考虑的。

[1] ethos是布迪厄社会学的一个重要概念,意为“内化的实践原则或价值”,指实践中形成并内在化于身体中的道德原则,它在实践状态起作用,与制度化的、言语表达的伦理(ethics)相对照。朱国华先生将其简洁地译为“情理”。ethos与hexis(素形、素性、身体仪态)两个概念共同支撑了布迪厄社会学的关键概念“habitus”(惯习)。布迪厄对这几个词的界定,参见Bourdieu,Pierre, Sociology in Question,London: Sage, 1993:86.

未完待续……