来源:Art Ba Ba 鲁明军

艺术家

#李怒的自我雕塑运动

我不相信艺术家能够在作品中说谎,因为这太容易被发现。我就藏在我的作品里。

——李怒1

01,

“一切……都构成了雕塑”

李怒,《楔》,2014,木头、黄油漆、木板、铅粉,130 x 135 x 0.5 cm

十年前,李怒在英国留学时,曾受过系统的雕塑专业训练。期间,伦敦当代艺术的阴鸷、野蛮也多少对他有所熏染。当然,艺术作为个人气质,在很大程度上还是取决于艺术家个体的本能和其对于周遭现实的切身感受。尽管对于材料、造型、空间、时间等雕塑基本语素,李怒并不陌生,但和大多人一样,学院派亦无法满足他的意念和冲动,他眼中的雕塑不是单纯的塑形,“一切思维活动、行为举止和社会变迁都构成了雕塑”2。在这一点上,他所承续的无疑是博伊斯的“社会雕塑”。

不过,这并非是将雕塑无限地泛化,至少李怒的实践,似乎从未脱离雕塑的基本语素和语法。他是常常利用现成物(包括身体)及其临时或偶发关系,诉诸与空间或现实的同构、平行或对抗。而且,他习惯选择那些黑色、晦暗、有重量的现成物(比如钢铁、石头、木板等)作为雕塑材料,在他的作品中,很少看到五颜六色。单就这一点,已经显现出他不合时宜的一面。也许他眼中的世界原本就是一片晦暗。这些现成物多为废品,故其表面往往还残存着种种过往之人和事的痕迹。这看似赋予了现成物某种象征性,但李怒对于每个物具体的象征性所指并不十分关心,对他而言,更重要的是,在感知的一瞬间,现成物的体量、质感本身能否承载和传递他所意欲的观念和情绪,能否直接调动艺术家和观者的身体和心智反应,借罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss)的话说,这完全取决于自身表面的张力,而非已经被决定的先验和观念。3

李怒,《站立》,2013,废弃木托盘,80 x 264 cm

李怒,《掉落的十字》,2014,干鱼、铁,104 x 36 x 14 cm

李怒,《苏格兰肖像》,2014,综合材料,70 x 70 x 172 cm

2013年,用废弃木托盘制作的《站立》还带有明显的现代主义色彩,就造型而言,我们可以追溯到贾科梅蒂这里:一个孤独的行者,身体仿佛被风吹过一般。同年的另一件作品《掉落的十字》原意是模拟一个散架脱落的十字架,下面悬挂的两个圆球加上中间的干鱼,仿佛男性生殖器,有趣的是,干鱼的造型本身又像是女性生殖器。这一造型是否指两性同体尚且不论,但基督教中的确有灵魂不分男女一说,李怒并不提供标准答案,但我们依然可以感受到一种死亡的气息。也许是出于专业的本能,早期一些作品还是不可避免地带有学院派的色彩,像是在塑造人体或肖像(如《苏格兰肖像》《法器》《脸》等),又或者带有明显的身体感(如《脊梁》《床垫》等)。然而,这样的(反)象征性的塑造或建构显然无法充分表达和传递自己的观念和欲求,他始终憋着一股劲,一直在寻找彻底得以释放的机缘。李怒深谙,在一个纷乱的时代,有时候复杂性会掩盖或回避掉真实的自己,反而那些简单、粗暴之举有时候更能够拨开云雾,直击要害。

李怒,《法器》,综合材料,2015,94 x 94 x 115 cm

李怒,《脸》,2015,丝网印刷,70 x 100 cm/per

李怒,《脊梁》,2014,木板、火柴,240 x 80 x 2 cm

2013年,在作品《窄门》中,李怒将钉子直接钉在“钢板”上,用盲文的形式书写了《圣经》中的“窄门”二字;2014年,在另一件作品《楔》中,他在“钢板”中间划出一道口子,并嵌入一个木头楔子;在《脊梁》中,他在一块木板的中间,用火柴烧出一道“口子”;…… 显然,这里他无意塑造什么,更关心的是手段——如钉、切割、挤压、火烧等——本身所具有的塑造性及其潜能。严格地说,这是一种反塑造的塑造,看似简单、粗暴、野蛮,但他的目的不是通往一个复杂的、想象的人或物,而是将重心转移到“塑造手段”,及其所传递的感知力。目光所及的只是表象,但实际上,如《窄门》和《楔》中的钢板是表面覆盖着一层铅粉的木板,除了便于操作,还有一个很重要的原因是,他将其视为铅体的无限延展,因为铅是X射线和Y射线不易穿透的金属,密度高、分量重,同时,它又极不稳定,易塑形也易变形。可见,这里至少含括了两层“塑造手段”:一是真实的,另一层则是虚构的。但显然真正传递力量和真正调动身体的本能及其内在驱力的并非隐伏在背后的真实的塑造手段,而是可见的虚构的塑造手段。此时,塑造手段即雕塑本身。

李怒,《窄门》,2013,钉子、木板、铅粉,150 x 30 x 2 cm

当然,这并不意味着李怒放弃了雕塑的深层观念和寓意,比如“窄门”,在《圣经》中是通往天堂之门,反之,“宽门”则是通往地狱之门。事实上,这里的“窄门”也反身指向李怒眼中的雕塑,它看似是一道“窄门”,但可由此通往一个更为广阔的世界。那么,所谓“一切……都构成了雕塑”无疑是雕塑作为“窄门”最恰切的隐喻。

我喜欢我的作品呈现为一个未完成的状态,你能从中看到时间的两端。

——李怒4

02,

“每一次创作都是一次即兴成歌”

李怒,《床垫》,2014,石膏、精液、树脂,220 x 56 x 2.5 cm

地上平躺着一个石膏翻制的白色床垫,床垫表面的一侧,隐约可见两三滴由精液和树脂制成的像水滴一样的“透明体”。这是李怒2014年的一件作品,名叫《床垫》。这看似是一种临时关系,但亦或许隐藏着一个必然的关联。稳靠的床(垫)与脆弱的精液滴之间形成了一种感官的分离和紧张,但同时,二者又都关乎身体——这里的床既是身体的附属物,也是身体本身。此时,他仿佛虚构了一个身体死亡的场景,隐伏着一个关于欲望的故事。

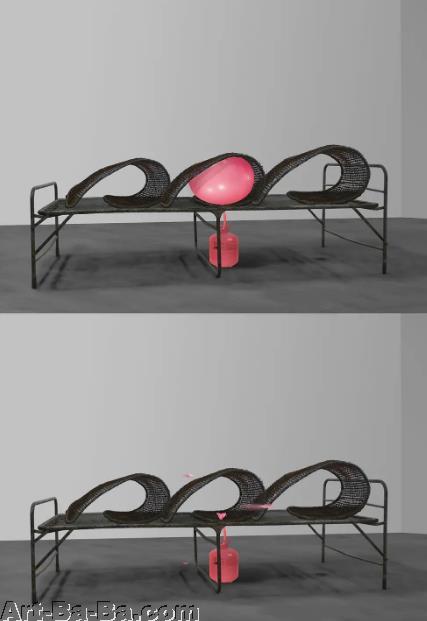

床对于李怒似乎有着特别的意义,无论是翻制,还是挪用,曾不止一次地出现在他的作品中。两年后的《千层浪》(2016)延续了《床垫》既分离又统一的语言逻辑,黑色的钢丝床与粉色的氢气球之间形成了一种感知的分离,而床上的像海浪一样的铁丝网与鼓起的气球恰好嵌合在一起,仿佛是气球撑起了“铁海浪”,但即便如此,当充气到一定程度时,也不可避免地归于碎裂。如果说标准的“铁海浪”是一种限度的话,那么粉色的气球就是欲望的代称,而这样一种关系所映射的正是身体的能动性及其有限潜能。四年后,因应新冠疫情期间的封城与隔离创作的《限制级悲伤》(2020)中,他再次使用了钢丝床,增高的床柱,暗示着一种与生活隔绝的状态。床角滴落的沥青,凝结在地面上,在他的内心深处,这是悲伤之泪,是愤怒之泪,是无望之泪……而所有这些最终都将凝固成一座纪念碑。这似乎是对柏拉图“床”论的一种颠倒:此时,艺术家不只是对现实的模仿,他还挪用了工匠对真理的模仿,并试图通向一个理念之“床”,一个真理之“床”。

李怒,《千层浪》,2016,钢丝床、钢丝床垫、气球、氢气罐;195 x 80 x 70 cm

李怒,《限制级悲伤》,2020,单人钢丝床、铁管、沥青,195 x 74 x 205 cm

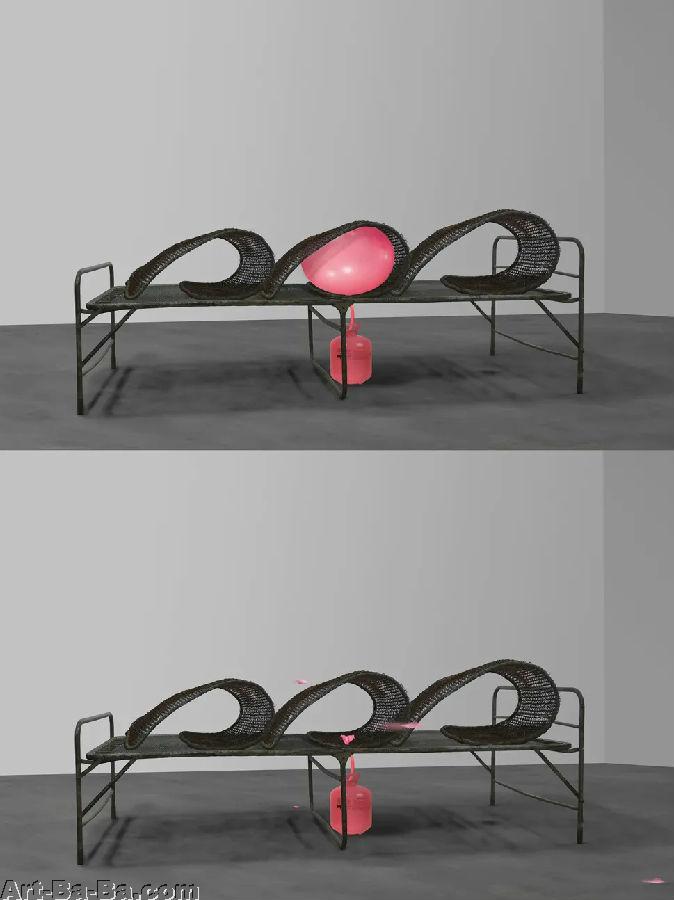

值得一提的是,《床垫》中“透明”的精液滴所隐喻的不仅是身体的本能和欲望,同时它也指向观看的目光——观看当然也是一种欲望。就像前面所言,我们的感知大多都是来自目光所及的表面。这一点在李怒的其他作品如《盐》(2014)、《星火》(2014)、《偷窥似舞蹈》(2014)中皆有所暗示。比如在《盐》中,悬挂在墙上的麻布中心只有一个类似眼睛造型的孔洞,仿佛一个独目人在凝视着前方,又像是一个戴着无眼面具的无名者在吟唱着什么。李怒说:“每一次创作都是一次即兴成歌。”5雕塑是身体之诗,对李怒而言,身体即是他的媒介,不仅如此,这里的每一个(现成)物也都是饱含温度和情绪的身体。

李怒,《盐》,2014,麻布、盐,120 x 70 cm

李怒,《星火》,2014,棉布、灯泡,150 x 150 cm

李怒,《偷窥似舞蹈》,2014,鱼线,尺寸可变

材料、方法都可以自由选择,展示空间(比如美术馆、画廊的“标准空间”)却往往非艺术家所愿,所以,很多时候不得不将空间中性化,但有时候,艺术家并不将空间视为一种中性存在,甚至在李怒眼中,空间本身就是一种(暴虐)现实。于是,在创作的过程中,他常常借力打力,将空间本身视为一个重要的考量因素,利用或对抗空间成了其作品重要的一环。譬如《鲁智深倒拔垂杨柳》(2016)中那棵植根于铸铁立方体的巨型枯树,看上去就是因应空间的条件创作的。这是一棵野蛮生长的枯树,一棵常常出现在惊悚片中的变异之树,就像《异形》中的变体一样,仿佛要从铸铁立方体中连根拔起,冲破展示空间。后来的《广场》(2017-2018)像是它的一个注脚,那些被水泥浇铸或捆绑在一起的树和身体提示我们,这里的枯树就是身体。与之相应的还有《地仗》(2016)中那只被放大的古代神兽赑屃(bì xì,亦称“霸下”),传说它是龙生九子中的第六子,背负着三山五岳,动辄兴风作浪。然而,这里的赑屃被切成了三段,或许在艺术家的潜意识里,它就是一直以来被束缚、被挤压、甚至被切割的自我身体。标题“地仗”原本是建筑中的一个中间层,即在木质结构上所覆盖的一种衬底。因此,如果说艺术家就是“兴风作浪者”,“地仗”则意在表明,他是一个永远处在夹层中的“兴风作浪者”。

李怒,《鲁智深倒拔垂杨柳》,2016,树根、铸铁,300 x 300 x 325 cm

李怒,《广场》,2018,石膏、葡萄树,、钢筋、水泥浇筑,尺寸可变

李怒,《地仗》,2016,铸铁、麦秸,365 x 174 x 137 cm

可见,尽管空间是艺术家考量的重要参数之一,但有时空间是作为“敌人”或抵抗的对象存在的。况且,艺术家还会碰到种种“非标空间”,这既给艺术家带来了挑战,也为他的雕塑实践开拓出新的维度和空间。比如2014年的《风景》《支柱》,他是有意地利用空间的独特结构,比如将横梁、柱子作为作品的一部分,进而将整个空间(包括观看者)纳入到作品中,此时,它不再是作为对象的雕塑,而是一个能动的空间—身体装置。但即便如此,这样的空间依然满足不了李怒的野性和冲动。从《冬至》(2011)、《没有啤酒的啤酒节》(2012)到《铁幕》(2019)、《对你的爱汹涌澎湃》(2020)、《被风吹皱的昼与夜》(2020),他将雕塑直接搬到了野外,在他内心深处,作为身体的雕塑终归属于大地,而不是狭仄的白立方。或许在广袤的自然空间,这些人造物方能和他的身体获得新的生命和政治动能。半个世纪前,贾德(Donald Judd)的呼吁至今仍未过时,他呼吁是时候产生一种“具体性、具有实际材料、实际颜色和实际空间力量”的艺术了。6但李怒的目标既不是成为贾德,也不是成为博伊斯,而是像罗伯特·史密森(Robert Smithson)、戈登·玛塔-克拉克(Gordon Matta-Clark)一样地艺术,一样地活着。

李怒,《支柱》,2014,卡纸、丙烯,尺寸可变

李怒,《风景》,2014,麻袋、沙子,尺寸可变

《冬至》,2011,竹子、竹膜,尺寸可变

《没有啤酒的啤酒节》,2012,塑料桶,尺寸可变

《铁幕》,2019,克鲁伦河水,3600 x 240 x 60 cm

《对你的爱汹涌澎湃》,2020,铁、机电结构,300 x 300 x 1300 cm

《被风吹皱的昼与夜》,2020,山林、夜光白漆,可变尺寸

雕塑赋予了李怒身体和行动以重心和重量,但同时,雕塑也是他从这种重量及其束缚中挣脱出来的一个通道和驱力。“我是我自己的旁观者”7 ,在李怒这里,作为一个辩证性的存在,雕塑既是对象,也是主体自身。与其说是我们在做雕塑,不如说是雕塑在雕塑我们,或是我们在雕塑我们,也或是雕塑在雕塑雕塑自身。而这也给我们带来一系列难题,即我们与雕塑之间还有边界吗?当我们谈论雕塑时,我们在谈论什么?或如李怒所说的:“当我们谈论我们时我们在谈论什么?”8

当我把一个事故当作一个故事讲给你听,我是该泪如雨下还是面带桃花?

——李怒9

03,

“当我们谈论我们时我们在谈论什么”

李怒,《左右》,2018,铜、机电装置、扩音器、Led灯,尺寸可变

2018年3月,在位于北京三里屯的临时空间纹身店,李怒实施了个人项目《左右》。空间只是一个临街的橱窗,外立柱从外面将空间平均分成两个部分。李怒在空间中心位置安装了一个像时针一样的机械装置,左右摇摆,并间隙性地发出阵阵巨响。单从形式而言,我们可以追溯到他三年前的作品《生锈的时间》(2015),同样是由两个摆荡的铁球构成的。不同在于,《左右》植入了一个有序而嘈杂的社会空间。在艺术家看来,“当左右摇晃的钟摆伴着沉重的机械轰鸣在灯火通明的三里屯昼夜不息,它便成为现代社会噩梦里最伟大的催眠大师”。声音与城市共鸣,但也混淆了左右,此时,曾经泾渭分明的左右之争还能刺破这个时代的真相吗?“左右”一方面是模拟现实的症状,并从中抽离出一个逻辑,另一方面他又以这样的方式介入现实,让现实变得更加有序,更加混乱。

李怒,《生锈的时间》,2015,铸铁球,尺寸可变

事实上,边界一直是困扰李怒的问题之一,也曾反复出现在他的实践中。比如就雕塑本身而言,李怒从一开始,就无意画地为牢,但也从来没有想丢弃雕塑的本性,因此,他始终游弋在雕塑的边界内外,就像前面提到的,什么都可以成为雕塑的对象,但雕塑也有自己的规定性;雕塑既是对象,也是自我;不仅是“我在雕塑”,同时“雕塑也在雕塑我”,雕塑也在雕塑雕塑自我。

李怒,《给予》,2014,综合材料,尺寸可变

2014年的《给予》中,李怒将一把伦敦的泥土带到了苏格兰,然后又带着一块卡莱尔小镇的石头和一袋苏格兰的苔藓回到了伦敦。值得一提的是,这块来自捡自卡莱尔的石头有着特别的意义,历史上,卡莱尔曾是英格兰和苏格兰的边界线,石头的一半埋在土里,另一半裸露在地面,但覆盖了一层苔藓。这块石头仿佛是这一历史边界的象征,李怒不仅将其连根拔起,并将这段历史记忆翻拣出来,呈现在世人面前。给予的前提是界限的存在,若按历史、地理、风俗、文化等一切知识标准,这诚然是一种相互的给予,但李怒想说的是,如果抛开这些知识成见,也许就不存在相互给予的这个界限,它们原本就是一体的。而李怒的行为在很大程度上就是为了暴露并重思这些历史记忆和知识成见,就此,一个不容忽视的背景是:自2013年以来,苏格兰独立公投从未间断过。

李怒,《天空的飞鸟是海洋的鱼群》,2018,镜面玻璃、镀锌管、音频播放器,尺寸可变

四年后的《天空的飞鸟是海洋的鱼鲜》(2018)是他在南京一临时空间实施的同样有关“边界”的项目。这是一座上世纪70年代建成的工人宿舍,迄今依然保留着带有时代痕迹的砖墙和门窗。李怒利用空间特征,在室内的中心悬挂了一个由四面镜子构成的立方柱,因为是悬起的,镜子中反射的空间和人仿佛浮在空中。它消解了空间内外的边界,衍生为一个混沌的世界。在这个被折叠的多棱的镜像空间中,我(们)是谁?我(们)在镜像中看到的我(们)是真实的我(们)吗?这里的棱镜就像是现实的隐喻,将安身立命的依托连根拔起,它一方面不断地在形塑或建构着我们,另一方面,它又将我们切成一个个碎片。

也是在这一年,李怒在北京顺义与河北三河的交界地带实施了行为《当我们谈论我们时我们在谈论什么》(2018)。他雇佣了二十位在京的劳工清扫交界处马路上的落叶,表演者分为两组,分别将象征北京的落叶和河北的落叶进行清扫和收集,完了再进行调换,恢复原来的样貌;然后,再清扫,再调换。交替进行,循环往复,直到树叶完全混淆,分不清到底哪些是北京的,哪些是河北的。值得一提的是,这些表演者都来自河北,但都常年在北京务工。李怒的意图不言自明,一如既往,这里他真正想究明的是:我们是谁?我们为什么是我们?我们在谈论我们时我们在谈论什么?……身份固然是我们不可回避的问题,但我们之为我们,根本上取决于我们真实的处境。李怒虽然没有直接参与表演,但其实他和表演者一样,都在我们之中——他从未觉得他和这些无名的劳工有什么区别。

李怒,《当我们谈论我们时我们在谈论什么》,2018,行为

尽管如此,界限还是无处不在,我们所依循的生存逻辑和所身处的权力机制依然泾渭分明,依然坚不可摧。而李怒也从未放弃和妥协,在某种意义上,这恰恰构成了他实践的动力。

在美好的社会,艺术是多余的。艺术生于忧患,死于安乐。

——李怒10

04,

“一切坚固的东西都烟消云散了”

李怒,《一切坚固的东西都烟消云散了》,2019,铁板、机电装置,可变尺寸

2019年3月,李怒个展“一切坚固的东西都烟消云散了”在北京开幕。他用钢板将两百多平米的空间地面抬高了十余公分,并规定观众进入空间前必须脱鞋。在现场,观众不仅可以直接体验到钢板的硬度和温度,在走动的过程中,不时还会听到地面传来的*声,感受到地面的震颤。在肉身、钢板与*声之间,李怒开启了一个新的感知空间。他好奇的是,在*响的那一刻,观者会做出何种身体和心理反应。如果说钢板地面是现实表皮的话,隐藏在背后的*声无疑是现实背后不可见的暴力和欲望,钢板看似稳固、牢靠,看似坚不可摧,可是对于脆弱、敏感的个体肉身和内心而言,它也是恐惧和杀戮的制造者——门口“遗弃”的那一双双鞋子似乎也在暗示着消失和死亡。表演单元中,演员将一把把水晶玻璃球撒向钢地板,发出一阵清脆的碰撞声,玻璃球并没有碎裂,但像一盘散沙,滚向空间四处。毋宁说,这里他所表征的正是原子化的“世事”(world),以及“世事”真实的存在状态。

李怒,《鸽子广场》,2014,综合材料,尺寸可变

李怒,《甚嚣尘上》,2017,综合材料,尺寸可变

事实上,早在五年前的《鸽子广场》(2014)中,李怒就模拟了伦敦的鸽子广场,重心是抽象的纪念碑,四周的石灰线、零星散落的麻布、石块等现成物暗喻着这层是一个屠杀的现场。在李怒看来,广场是一个悖论,它既是一个自由地带,也是一个暴力空间。鸽子是和平的象征,但鸽子广场的建立却是以屠杀无数鸽子为代价。就像纪念碑,它所铸就的既是胜利和荣耀,也是血泪和屈辱。三年后,鸽子再次进入李怒的视野。在独立项目《甚嚣尘上》(2017)中,他在一个尚未被彻底开发的废弃马厩中,搭建了一个“封闭”的鸽子世界。尽管被封闭在空间内,但鸽子并没有因此被束缚,反而自造了一个生态。鸽子窝的墙面刻意被贴上金箔,暗喻所谓的“铜墙铁壁”,如果说这是一种新的力量,那么它看似有违自然,但实际上并没有阻碍鸽子的野蛮生长。也许鸽子并不自知它们被群体圈养在一个逼仄的空间中。在受惊的一刹那,满屋突然飞起的鸽子仿佛要掀翻房顶一般。而这一刻,即“甚嚣尘上”的这一刻,也正是李怒真正所期待的,此时,它不再是自由和平的飞翔,而是一场集体的反抗运动。

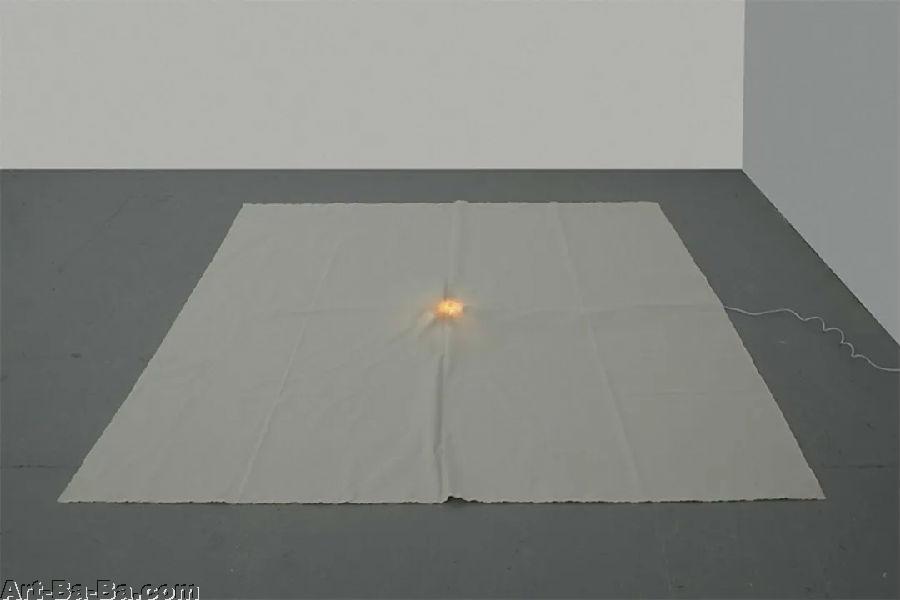

李怒,《上即是下》,2008,地震倒塌的房梁、碎瓦,尺寸可变

李怒,《一根骨头》,2008,地震烧焦的木头、冰,尺寸可变

李怒,《泰晤士河》,2013,综合材料,尺寸可变

纪念碑一直是李怒雕塑的主题之一。2008年的《上即是下》《一根骨头》是为了纪念汶川地震中的罹难者;在《泰晤士河》(2013)中,他为泰晤士河塑造了一座与众不同的纪念碑;《丰碑》(2016)中,他塑造了一座关于纪念碑的纪念碑;紧接着完成的《不朽》(2016)、《永垂》(2017)同样是一组关于纪念碑的纪念碑,但采用的是不同于前者的语言结构……尤其值得一提的是2020年的《直到海洋被关进栅栏》,这是另一件因应疫情的创作。他直接挪用了法国中世纪雕塑《菲利浦·波特的墓碑》,并做了局部的篡改:钢筋取代了墓板(也可以是视为“床”)上的贵族雕像,钢铁墓板替代了大理石墓板,八个哭悼者的黑色大理石材质则换成了白色石膏。在机械装置的驱动下,墓板上的钢筋会定时起伏、挥舞,仿佛激浪一样,拍打着墓板,震得整个雕塑啪啪作响,仿佛随时都会垮塌。一如既往,从材质到色彩,李怒首先在感知层面将其对立起来,而机械装置的运动不仅加剧强化了这种对立,并释放出一种危险和不安的信号。克劳斯早就指出:“活动雕塑”(mobile)的核心就是允许表演物体(performing object)拥有各种不同的情绪。11这里的钢筋自然是人的替身,但它不再是骑士——道德的象征,而是“狂躁”“暴力”和“恶”的化身;这里的哭悼者依然沉默,依然是虔诚的信徒,但它同时也是受害者,是牺牲者。也恰是在这个意义上,它已经不再是纪念碑,而是一个事件——尽管表面上它依然像一座纪念碑。是年,在北京BAF PARK完成的《对你的爱汹涌澎湃》同样是一座纪念碑。十九块钢板错落有序,建构了一座带有哥特式风格的纪念碑,并不时地产生一阵奇异的声响和震颤,从而与周边的人和物形成一种共鸣。这里的声响和震动同样可以理解为人身的化身,但也因此瓦解了其纪念碑性。而期间表演和身体的介入,与其说是对纪念碑性的挑战,不如说是一次诗意的解塑:如同梦境,但又不近人情。

《丰碑》,2016,青铜、老泥、枕木,188 x 120 x 106 cm

《不朽》,2016,草木灰,398 x 111 x 18 cm

《永垂》,2017,草木灰、钢构、玻璃,424 x 157 x 198 cm

《直到海洋被关进栅栏》,2020,石膏、铁、电机、控制器,190 x 162 x 550 cm

李怒,《对你的爱汹涌澎湃》,2020,铁、机电结构,300 x 300 x 1300 cm

李怒,《可口可乐》,2008,**、冰,尺寸可变

2008年,在《可口可乐》中,李怒用**和冰塑造了一个由金钱或资本铸就的可乐瓶纪念碑,然而,随着冰的融化,**最终散落一地;十年后,他在位于中蒙边境的克鲁伦河面,建起了一堵长36米、高2.4米、厚0.6米的冰墙,然而,随着天气变暖,它终归还是融汇于河流当中。“一切坚固的东西都烟消云散了”,这或许是对它最恰当的诠释了。甚至可以说,这样一种观念和意识几乎贯穿了他的创作。《天空的飞鸟是海洋的鱼鲜》中的那几面镜子,到了《万岁万岁万万岁》时,被他重塑为一座脆弱的纪念碑,稍一碰触,它就有可能彻底坍塌。同时,展览中反复播放着当年乌克兰人摧毁列宁雕像的纪录片。这种消散、坍塌,透着一丝无奈,也多少有些悲情和绝望。

李怒,《万岁万岁万万岁》,2018,镜面玻璃碎片,95 x 95 x 130 cm

相较而言,更加彻底的是2018年在阿那亚实施的项目《消失计划:孤独图书馆》。不到10秒钟,烟雾就将“孤独图书馆”这个阿那亚标志性的建筑从里到外彻底吞噬。15分钟后,烟雾散尽,又复归建筑原状。“人生天地之间,若白驹之过隙”(《庄子》),这里塑造的与其说是一种身体性景观,不如说是生命存有的逻辑。对李怒而言,生命即使“速朽”(鲁迅),也是一场永不停息的自我雕塑运动。

李怒,《消失计划:孤独图书馆》,2018,人工造雾、香水,行为现场

我把我撕开来给你看。雕塑是我的镜子。

——李怒12

05,

“我叫李怒,但不愤怒”

李怒,《移民》,2019,行为

2019年11月1日至3日,一个人身穿后背印着“川A·D444S”字样的棉袄在北京六环以内车道上不限时段、不限地段地狂奔了三天。

这是李怒的行为作品《移民》。类似的行为实践在历史上并不鲜见,不过大多只是一次身体的历险,李怒考虑的显然不止这些,他真正在乎的是这一刻的决定,以及在实施过程中真实的心智体验可能挤压或衍生出来的一系列问题。整个行为,他看似是用自己的身体代替了疾驰在道路上的车辆,仿佛是用自己的身体介入并扰乱一个隐形的、“失控”的秩序结构和欲望机制,也仿佛是在隐喻所有看不到未来但又停不下来的人们……在行为实施之前,他预设了各种可能,如被制止,被拘留,被报道,进而引发社会舆论,或是直接被撞,等等,结果是他被彻底淹没,没有多少人看到他,即便被发现了,也没有人做出任何反应,没有人上前制止,也没有人报警,顶多只是看他像是一个疯子或直接当没看见——因为这样的疯子在我们的身边比比皆是。在这个意义上,他也许是想测试一下人与人之间基本的同情程度:什么是“我们”?“我们”之为“我们”的基础到底是什么?

在《局外人》一书中,加缪这样写道:“重要的是,要有逃跑的可能性,要一下就跳出那不容触犯的规矩,发疯地跑。跑,就可以给希望提供种种机会。当然,所谓‘希望’,就是在街道的某处,奔跑之中被一颗流弹击中。”13在李怒眼中,每个人都可能是这个时代的局外人,每个人都像是疾驰的车辆在奔跑(命),每个人的生命都可能在途中戛然而止。这里的“移民”不光是指他自己,今天,每个人都是“移民”。然而,当每个人都是局外人的时候,也就意味着每个人其实都在局内;当每个人都是移民的时候,其实每个人都是这个时代无家可归的幽魂。就像在《另一个,同一个》(2019)中那些统一着装且戴着同样假发的人群,在这里,统一的着装和发型替代了身体本身,成了人的本质。

李怒,《另一个,同一个》,2019,行为

如果说现代社会工程就是一个巨型雕塑的话,那么每个人努力地活着就是自我的雕塑。李怒只是其中的一员,只不过他是以雕塑的方式在雕塑自我,以艺术的方式叛逆地“寄生”在这个庞大的社会雕塑中。如果说博伊斯的“社会雕塑”还是意图通过人的力量,改变日常社会结构,重塑社会关系的话,到了李怒这里,艺术家不再是雕塑社会的主体,社会系统本身已经成为一个无需借助人的力量便可实现自我雕塑的主体—物。尽管他们都承认一切创造力的行为都是艺术,但后者的论调还是多少带有些许悲观主义和虚无主义的色彩,然而,也正因如此,它恰恰为更多无名者或小人物(包括李怒)——而非只是精英、领袖和英雄们——的自我雕塑提供了一种新的动能和力量。

也是2019年,在柏林的公共场所(如地铁通道、街道)实施的行为“解手”中,李怒试图将自己假扮为一个尚未开化的原始人,随地小便。然而真正到了实施的时候,他尿不出来,即使借助雨伞遮羞,也力不从心。行为招来了无数路人好奇、不解、鄙夷、愤怒甚至斥责的目光,但在被强行制止之前,他依然我行我素。李怒说,他“羡慕柏林街上的野狗,可以不用举个伞、冲着天尿一泡”14。他甚至想象,路人看到后会不会和他一起无所顾忌地随地小便——尽管他自知这不可能。而当他意识到,一个人的冒险和脱轨之举是一种徒劳的时候,恰恰表明,我们虽然无法改变社会雕塑的轨迹,但依然可以在缝隙中找到自我雕塑的可能。他并没有像“偶发艺术家”一样,直接攻击观众,但至少,在面对路人、脱下裤子的那一刻,他找到了他自己——一个不羁又不安的自己。

李怒,《解手》,2019,行为

对于李怒而言,忠诚于自己是他选择从事艺术这个行业最朴素的动因。虽说艺术界和其他领域一样,也是鱼龙混杂,泥沙俱下,但也正因如此,他所谓的回到自己绝非是自外于现实世界,相反,真正的自我忠诚恰恰是不惜将自己彻底扔到丑陋和混乱不堪的现实当中,是敢于直面自己内心的种种不安、脆弱、恐惧和无望。这也是一百多年前,尼采给予我们的教诲。而李怒的可贵在于,他的实践始终在传递这样一种直面自我和命运的勇气,始终在悲观中透着一丝乐观——再坏的现实,我们一样可以找到活下去的理由。

做艺术,不如艺术地活着。这可能是李怒(和众多艺术家)的宿命,然而在今天,它更是一种愿景。李怒并不反对风格化,但这里的风格并非指作品形式,而是作为艺术家(存在方式)的风格。他说:“我叫李怒,但不愤怒。”15

1《李怒自述》,2017年3月,未刊稿。

2《李怒自述》。

3罗莎琳·克劳斯:《现代雕塑的变迁》,柯乔、吴彦译,琳琳校,北京:中国民族摄影艺术出版社,2017,第274页。

4《李怒自述》。

5《李怒自述》。

6 转引自西德尼·提利姆(Sidney Tillim):《大地艺术和新如画主义》,王丹华译,安静(Lee Ambrozy)主编:《白立方内外:当代艺术评论50年》,北京:生活·读书·新知三联书店,2017,第78页。

7《李怒自述》。

8《李怒自述》。

9《李怒自述》。

10《李怒自述》。

11 罗莎琳·克劳斯:《现代雕塑的变迁》,第223页。

12《李怒自述》。

13 加缪:《局外人》,柳鸣九译,天津:天津人民出版社,2016,第110页。

14《李怒自述》。

15《李怒自述》。