来源:Trigger 触发

GIF designed by 桑旎

「我体内思忖与感知的一切」1

1983年,批评家 Rosalind Krauss 曾写道,“下降、扩展、透视、收缩、压缩、转动:去看看 Richard Serra 的作品吧。”2她的目的是想展示 Richard Serra 的作品是向大众开放的,而非仅仅自我指涉,这并非易事:一幅非具象的作品怎么能比一幅叙事的传统绘画更容易理解?

在 Krauss 看来,Serra 的作品首先通过物质性的(非意识的)关系展露自身:作品的意义在观众的身体感知中浮现。Shift (1970-72) 是文中所举的主要例子:在这则作品中,一堵细长的混凝土墙壁穿过地面,割裂了空间。它像一道疾驰而出的闪电,伴随着地面起伏不规则地变化着高度。观看作品需要两个人依照路线进行,他们在一定距离内保持平行,始终能够注视对方,并跟随起伏从墙的一端走到另一端。在行走的过程中,Shift 的真正形态逐渐映现,曲折的线条如同这对行人试图维系的脉络。他们向下或延伸,向左或向右编织,无法始终保持对墙壁的稳定感知。理解 Shift 就是体验变化:作品在行走过程中变动。Serra 的装置作品不仅在感知和直觉的活动中揭示自身,同时也揭示了关于作品的另一种设想。

Shift(1970-72)

Shift from Google Map

通过 Shift,艺术作品无需止步于一个被认知个体所凝视的固定物,它成为了一个“变动体系”中的元素,Krauss 将其描述为“观看者与被观看者互换身份的系统”。这位艺术史学家的观点是对1960年代风靡美国的现象学的一次发展,并得到了当时艺术社群的广泛接纳。物体如何言明自身就是如何被身体所感知(前客观地) (Pre-objectively),这成为了当时极简艺术与装置艺术的基本原则。不再叙事,只需要感知:想要让一幅作品被感知,就要让身体成为一个活跃的参与者。由此,对作品的感知成为了一个多面的行为,观众需要将自己投入其中。

I. 观看即转化(transform)

然而现象学是将现象作为研究对象的学科,并非上述的客体。当这门学科提到对客体感知的凝视时,它的确迈出了一大步,但却未彻底囊括客体的存在。尽管物被以百种方式描绘,它的本质仍是独特的、难以接近的、固定的。我们不能就此放弃探索。客体所涉及的关系系统并不能片面地局限于凝视,它还触及了客体本身:观看即转化。

现代审美理论对“感知”的经典定义即“主体如何感知客体”。要想超越这个范式就意味着我们需要将感知视作一种“双向关系”,认知主体与被感知客体已经消失,取而代之的是相互转化的存在。这样的话,我们将在某种程度上成为自己感知的对象,而被感知的物也成为了我们的一部分。这或许是个有些古怪或神奇的观点,但部分艺术家的作品正涉及了这种直觉,例如 Daniel Steegmann Mangrané。

“Ne voulais prendre ni forme, ni chair, ni matière”(我不想有任何形式,任何肉体,任何物质)是2019年在法国维勒班/罗纳-阿尔卑斯IAC当代艺术学院(IAC–Institut d’art contemporain)举办的展览。展览空间除了白色之外空无一物,两道光线从一堵隐藏着窗户的墙壁后的角落射出,随后空间变暗:一个由光线组成的矩形出现在第二间屋子的墙壁上。虽然它看起来只像是一个灰色背景上的白色矩形,但却拥有体积:它实际上是窗户延伸至房间的垂悬部分。当你靠近它时,一个锥形结构的边缘逐渐明显:外面窗户上安装了一个滤镜,在采光井底部形成了屏幕,并会在进入空间时逐渐扩大规模,构成一个形似“张开的嘴”的导管。

Ne voulais prendre ni forme, ni chair, ni matière (2019) 展览现场

锥体与“嘴”的相似之处在接下来的房间内更加显著,在那里,它的底部从几米外的小窗户一直延伸至地面。光线仿佛被实体化为躯体。它的路线一直持续到地面和对面的墙壁上,并再次利用灰度在空间内演出。几何图形时而在天花板上出现。一个由被转化和延长的光线所构成的白色三角形在透视中伸展,创造出一种平面的色彩。在两侧,墙壁介入建筑,构造出狭窄的走廊和逐渐锥形化的盲点。有时你会感到被困于此,身陷入侵和干扰空间的线条之间。白盒子变得像迷宫一样复杂。无论是对我们自己还是这个空间,我们对比例/规模的认知,都逐渐失去了一致性。四处移动让我们丢失了对照标准,身体在穿过房间时开始适应空间,就像是一只昆虫。

Ne voulais prendre ni forme, ni chair, ni matière (2019) 展览现场

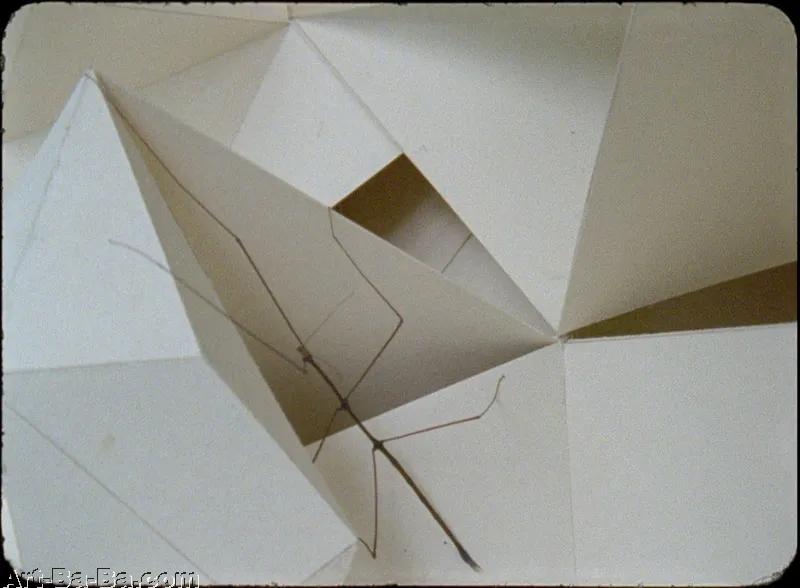

电影 Phasmides [Phasmids] (2008-12) 投映在展览动线的尽头,一个白色斑驳的房间里3。那是由白色硬纸板构筑的空间,里面有树枝、树皮以及几何图形和三角形,也都是由白纸板做成。这部16mm的电影放映的是一系列当前环境的静态图像,在影片中,那些看似只是道具的背景物逐渐获得生命:一些树枝会动,它们快速变换并紧靠彼此在地面移动。它们是竹节虫,一种模仿环境的奇怪生物,会模仿树叶、树枝等等。在 Daniel Steegmann Mangrané 之前,它们曾深深吸引 Roger Caillois,一位 Daniel Steegmann Mangrané 喜欢引用的作家4。

影片映射了“Ne voulais prendre ni forme, ni chair, ni matière”(我不想有任何形式,任何肉体,任何物质)的意义:我们都可能是竹节虫。此外,这部影片的背景就像这场展览的微观模型。Phasmides 是一则寓言,邀请我们混入由艺术家构想的景观(landscape)中,并将自己化为拟态生物。然而“景观”一词并不准确:如果没有凝视客体的主体,也不会有景观或任何装饰,只会有一组相互聚集、相互踩踏的物,参与着各种关系,意味着任何事物都与他者有些关联。观看即转化,亦即被转化。

Phasmides [Phasmids] by Daniel Steegmann Mangrané (2008-12)

II. 景观并不存在

如果任何事物都与他者有些联系,人类则不再是封闭于自己领土中的生物,而是可以发生转化与被转化的肉身。同样地,地球不再仅仅是人类的居所,也是转化与被转化的存在。这个观点可以在当代哲学家 Bruno Latour 5的思想中找到依托。他以传播“人类世”概念及批判“现代性”闻名,并对自然与文化的基础范畴提出质疑。我们现代人将自己与自然区分开来,并将人类视为生产非自然的、生产文化的生物,同时还会通过赋予事物固定时态范畴的方式来将他者客体化,以此排斥与它们发生转化,及随之而来的持续互动/相互作用。Latour 还提出了另一种关于地球的观念。从伽利略开始,地球就被认定为球体(sphere),一个规律运动的球型空间。但在 Latour 看来,要想理解全球变暖我们就必须先跳脱出这个范式,并将其归因于某种“行为”。根据盖亚假说(Gaia)6,地球是一个有生命的自律实体,而“盖亚”是地球的反应性地层,一种“变质”层,即它永远保持持续性转化。

最近有一幅图像可以解释这个说法:一座带有舞台和座位的剧场7。戏剧不仅限于舞台上发生的表演,因为整个剧场都是舞台:一切都在运动,包括观众席甚至是这幢建筑本身。因此,一个能够绝对客观地观看世界景观的视角已经不存在了。我们也不再“生存在”地球上,而是与之“共生”。而将地球视为一个有生命的实体则意味着我们需要接受自然、景观已不存在的观念,存在的只是一片各种力量、关系混杂交织却无法彻底相融的场域。

Daniel Steegmann Mangrané 的作品也处于相同的维度之中。例如 A Transparent Leaf Instead Of The Mouth (2017) 通过放大缺失的景观来制造地球活跃的、多变的图像,作品中一个透明的波浪结构与动植物群相互兼容。在苔藓上有一个微型生态系统,本土的动植物群在此蓬勃生长。竹节虫也在其中,有些在模仿树叶与树枝。植物开始在草丛身后移动。与影片 Phasmides 所描述的状态一样,本该静止的物却在移动着,内容与形式混杂交织。观众受邀参与“捉迷藏”游戏,试图在静止中辨别运动,在无生命中寻找生命。A Transparent Leaf Instead Of The Mouth (2017) 颠覆了由现代性建立起的前提——没有装饰、没有背景、没有基础。已经不再可能分离景观与行为、底座与雕塑、内容与形式。

A Transparent Leaf Instead Of The Mouth by Daniel Steegmann Mangrané (2017)

正如我们通过 Rosalind Krauss 所看到的,将艺术品作为固定存在的观点加以终结已经不再新鲜。随着被归类为“site-specific” (Serra)、“situational” (Michael Asher)、“situated” (Daniel Buren) 的作品,以及一些大地艺术作品(如 Robert Smithson 的 Spiral Jetty, 1970)逐渐出现,许多艺术家开始将这种语境纳入他们的艺术实践中。Buren 甚至根据“圆形概念(circular conception)8 ”将一则作品定义为“现场(in situ)”,并以之结合“两个转化者:场所中的工具,及工具中的场所”9。通过利用运动和有机体,Daniel Steegmann Mangrané 甚至离这个观点更近了一步:作品与场所构成持续变化且相互反应的存在。Rotating Table/Speculative Device (2018) 是关于这个前提的代表性作品,它让人们回想起 Smithson 的系列作品Mirror Displacements (1969),镜子被“静置”于环境中,却又同时引入了“运动”:固定在树枝上的底座由装着镜子的转盘构成,反光碟将周围的环境纳入作品体内,并使之与树枝一同转动。作品与环境合二为一。一切存在都相互关联着;一切存在都一致运动着。

Spiral Jetty by Robert Smithson (1970)

Rotating Table/Speculative Device by Daniel Steegmann Mangrané (2018)

Bairnsdale, Victoria, Australia – 山火形成的烟

作品 Naranjas Naranjas [Orange Oranges] (2001)正是以这种地球与其栖息者之间存在的因果回路为线索。一个果汁柜台伫立于公共空间,四周墙壁由橙色的滤镜材料构成。任何人都可以进入这里,用提供的橙子制作一杯果汁。艺术家使用的意象很简单:橙汁在观者的身体与环境之中循环。观者借由这种方式,在转化自己的身体的同时也转化了世界:两者之间没有了分隔。这在相反的情境下也同样奏效:Naranjas Naranjas 2 [Medium Lemon/Summer Blue] (2004)是2001年作品的衍生,这一次,装置被放置在一个充满蓝光的封闭空间里。在这种情况下,艺术品的结构——由同样的橙色滤光材料制成的摄影小隔间,呈现出绿色。类似地,橙子及其汁水失去了原有的颜色,并显得蓝绿。颜色的变化改变了它的味道吗?抑或是,外表改变了实质吗?我们无法给出一个确切的答案;这件作品的重要性在于“交错”,它发生于事物在内核未改变的情况下失去外观的过程中。这才是 Steegmann Mangrané 着迷的:感知并不能从实质剥离,实体是视觉所参与力场的结果。再一次,观看即是转化。

Naranjas Naranjas [Orange Oranges] by Daniel Steegmann Mangrané (2001)

Naranjas Naranjas 2 [Medium Lemon/ Summer Blue] by Daniel Steegmann Mangrané (2004)

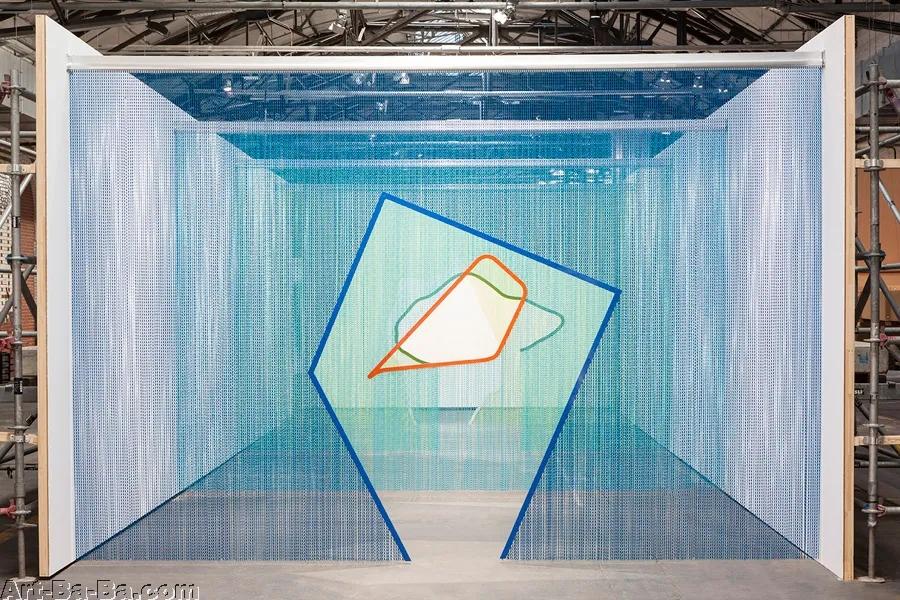

没有比变化更好的展现形式。调制视觉的装置在 Steegmann Mangrané 的艺术中扮演着举足轻重的角色。他操控着形式的灵活性,在展览呈现的过程中,形式会发生改变。观者可自由穿行其间的彩色铝制幕布11是他使用的载体(motifs)之一。有时金属幕布被激光切割成了抽象形状,而当这些幕布被前后摆置时,它们又创造了同一形式的变体。切口会变宽,变窄,变色。Steegmann Mangrané 是在把玩现象学的传统:表象与感知的现象不再是不可触及的实质的犹疑线索。它们是实质的转化,并与其相互影响。该论点还可以更进一步,表象不复存在,存在着的是一个外在与内在紧密相连,且互相冲击着的整体。

(‘( by Daniel Steegmann Mangrané (2014)

借由 Phantom (Kingdom of all the animals and all the beasts is my name) (2014–15),这种概念变得清晰。天花板上悬挂着虚拟现实(VR)头显,地面上标记着圆圈。观众一个接一个地戴上头显以发现虚拟世界,他们与身体分离,看见黑色背景之上白色立体点叠加而成的三维原始森林。这些景象是对位于巴西的 Mata Atlântica 森林的局部复刻。在物理空间中的每一次移动都将我们转移到虚拟世界,观者被投射到另一个空间,仿若他们真实地存在于那片森林。然而事实上,他们仍然置身于展览空间中。他们见到的并不是近旁的景象,而是遥远的,或者,更不安地说,是VR头显中的那个不具实体的空间。脱离躯体,他们也能进入森林元素的内部,比如,一棵树的躯干。从美术馆到热带雨林,从外在到内在,种种飞跃产生了空间与知觉参考点的交错 (chiasmus)。即使森林仅被我的精神 (mind)所捕捉,它仍栖息于我的身体。当与身体分离,我发现自己生活在别处。可悲的是,头显中的那部分森林如今几乎不存在了,与约90%的 Mata Atlântica 森林一样,它们因工业用途被摧毁。因而,观者在进入这个幻象空间之后,借由意念被传送到别处。正如本文开篇说的那样, Daniel Steegmann Mangrané 的作品渗透着生态意识。在形式与内容上,他使我们得以将世界视为相关力量的场域,在这之中,人类是这颗星球上一种形式的存在,并不与其余的世界分隔。

Phantom (Kingdom of all the animals and all the beasts is my name) by Daniel Steegmann Mangrané (2014–15)

Mata Atlântica 森林 Photo (c) L. Scheuermann

IV. 持续的变化

在扫描版本的 Mata Atlântica 森林中移动的是什么?仅仅是我的意识吗,且它只是局部的我?还是可以认为我的一切都在那里?所有事物都仿佛连续性般地发生着,但它仅在身体被理解的范围内,以区别于物质的方式发生。将它的起始视作割裂的一种形式,并建立起联系,随之创造出一种可以游移于两种状态之间的存在模式。这就是我们所处的位置。如果从身体与精神的角度考虑这些事,我们就无法完全理解 Daniel Steegmann Mangrané 的作品。身体被想象成一种切实的、机械的、物质的实体,精神则被想象成无实体的。这样的对应并不可行,相反,我们需要将人类视为由物质形成的存在。让我们像 Fernando Pessoa 一样思考,他写道“我心深处是思考 (what feels deep in me is thinking)”。同时,组成人类的这种物质也在不断转变之中。每天,人体约500亿至700亿的细胞凋亡并被取代。类似地,我们的皮肤大约每四十天更新一次,每一分钟,我们都在失去它的一部分——在街上,在地铁站,在家。这种物质不会全然消解,但它会变得分散,与我们触摸的物品、我们呼吸的空气,以及任何我们接触的东西相结合。因此,个体与周围的世界之间有着连续性。个体的一部分生活在我们的物理外壳之外,正如世界的局部也生活在我们体内。这也是反馈循环的一个例子。

我们已抵达 Eduardo Viveiros de Castro 作品的主线,他是另一位现代性的批评家,也是 Daniel Steegmann Mangrané 的旅行同伴。在 Cannibal Metaphysics12一书中,他解释道,美洲原住民群体相信人类与动物的连续性:在他们的宇宙论中,动物实际上就是人,而动物并不把我们看作人类,而是看作同类。根据这个逻辑,我们所看到的动物在现实生活中也许就是人类。Viveiros de Castro 用这种方法解释说,我们不经意间成为了永久的食人者。动物与人类、生者与死者之间有着一种连续性,这种联系(alliance)是食人的,因为每一种生命都由另一种生命的部分组成,且处于不断的变化中。尽管 Castro 的观点保留了某种二元对立的概念,比如物理上的不连续性与形而上的连续性相对立,但如果不把物理上的和形而上学的观点分开,我们也可以摒弃这一点。

在 Daniel Steegmann Mangrané 的作品中,艺术品也具有这种双重身份。他的作品并不满足艺术品作为孤立客体的浪漫承诺,而是说一切,无论是人类或是作品,都成为了会变化的实体,永恒地被转化,嗜食同类,也被同类嗜食。现代性所理解的那种固定的、不变的客体已经消失。我们从而需要审视那些随时间推移而改变,并对环境做出反应的作品——作为回应,我们需要准备好被他们转化。

终章

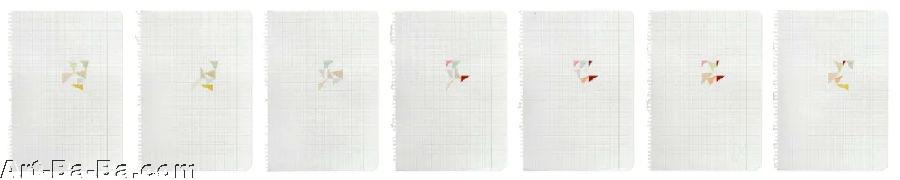

Lichtzwang [Lightduress] (1998–) 是 Steegmann Mangrané 从1998年以来每天都会投入创作的一组水彩画。它们是一张张图形纸,他在这些纸张上,沿着线条形成的方形,绘制小小的彩色几何形状。水彩赋予它们一种精致而脆弱的色调。这些图案是抽象的,它们在十张左右的纸上形成了一系列的变化。这些系列也许是从一块方形发展而来,其中局部颜色的重叠有差异,在黄色、蓝色、红色、棕色等颜色之间形成色彩对比与组合。在其他的例子中,线条与不同颜色的小长方形在纸面上移动,相遇,结合,再分开。呈现的有蓝色的变化,接着绿色、黄色等。

Lichtzwang (elegancia y renúncia) by Daniel Steegmann Mangrané (1998)

大概在一百多个载体之后,Steegmann Mangrané 抛弃了方块,开始尝试画对角线。图案的设计变得或简单或复杂,可能偏离纸张中心,消失,再回归。我们可以在艺术家的展览中看到 Lichtzwang,也可以从一本巨型的书中一窥究竟,该书是他的水彩画按实际尺寸扫描的合集。通过翻阅书页,读者可以使纸张“动”起来,与色彩的韵律游戏。在采访中,艺术家声明这些图案是他作品的基础。在“色彩的较量”中,观者可以辨别侵蚀、结合与分裂,以及林林总总的载体:重叠色彩的幕布、Naranjas Naranjas 系列,以及其他未提及的作品,比如用光着色房间的装置(Azul entrando [Entering light blue], 2009),以及在森林的相片之上涂抹着用与图像相同的颜色绘制的几何图案(Invisible Structures, 2008)。

Lichtzwang (soldier's) by Daniel Steegmann Mangrané (1998)

Azul entrando [Entering light blue] by Daniel Steegmann Mangrané (2015)

Invisible Structures by Daniel Steegmann Mangrané (2008)

在 Lichtzwang 的某个格子图案之下,Daniel Steegmann Mangrané 写道:“艺术不再是知识分子统治的工具。”13这句话与 Rosalind Krauss 对 Richard Serra 的点评相呼应。虽然这种说法显得天真,但它根植于整整一代艺术家的作品中——感性的经验无不通过思想而被理解。在 Serra 和 Steegmann Mangrané 的作品里,与作品关联的不再仅仅是身体,而是存在。这种存在的物质会改变,分散和腐败。通过这些作品,Daniel Steegmann Mangrané 提出了其他的存在形式——物理与心灵的分隔不复存在。一种连续性被建立起来:无需将精神与身体分离,我们就能产生一种超越身体的动力。只要想到我们存在的一部分也许正不停地被分散到自体之外就已足够。诚然,我们并未意识到这一点,但我们可以了解这种想法,并试着感受什么是自身之外的我们,什么是我们内部的它们。

[1] Fernando Pessoa诗句,“O que em mim sente está pensando. Ela canta, pobre ceifeira”摘于《Peosias》,(里斯本:Ática 出版,1942)(第15版,1995)。[原文法译英]

[2] Rosalind Krauss,《先锋派和其他现代主义神话的独创性》(剑桥,麻省理工出版,1986)。具体参见第267页。

[3] Phasmides (2008–12),16mm 转高清,彩色,无声,22’41”。

[4] João Laia, Rosa Lleó(编辑),《Daniel Steegmann Mangrané: The Spiral Forest》(米兰:Mousse出版,2018)。

[5] Bruno Latour,《面对盖亚,关于新气候制度的八次演讲》(巴黎:La Découverte出版,2015)。

[6] 盖亚假说的概念由生态学家 James Lovelock 在许多著作中提出并发展。其中包括《盖亚:地球生命的新视角》(牛津:牛津大学出版,1979年)。

[7] Patrice Maniglier,《正在形成的哲学,与 Philippe Petit 的对话》(巴黎:Les editions du Cerf 出版, 2019),具体参见第393页。

[8] 为了解释这个关系,Buren 使用了变色龙的图片,这与竹节虫相似:作品对所在场所产生反应,而场所也以作出改变回应。

[9] Daniel Buren,“Du tr**ail In Situ,”,摘于《Du Volume de la couleur》(凯迪拉克:当代艺术中心,1985),具体参见第6页。[原文法译英]

[10] “En Australie, des nuages qui peuvent provoquer d’autres incendies,” Courrier International, 2020.1.2. www.courrierinterna- tional.com/article/environnement-en-australie-des-nuages-qui-peuvent- provoquer-dautres-incendies. 澳大利亚-可能引发更多山火的云。

[11] (‘( (2014),由 Kriska 铝链、激光切割钢架覆盖钢粉制成。ABC Art Berlin Contemporary 联合 Esther Schipper Gallery。

[12] Eduardo Viveiros de Castro,《食人形而上学》(明尼阿波利斯,Univocal 出版,2014)

[13] “L’art ja no es mes instrument de domini intellectual.”,摘于 Lichtzwang(柏林,BOM DIA BOA TARDE BOA NOITE & Mendes Wood DM 出版,2012)。[原文法译英]

原文来源:Pirelli HangarBicocca,Institut D'ART CONTEMPOPRAIN

原文标题:Daniel Steegmann Mangrané, A Leaf-Shaped Animal Draws The Hand. 2020

图片来源:MacLarenArt, GoogleMap, danielsteegmann.info, LafayetteAnticipations, DiaArtFoundation, Guggenheim, Courrierinternational, Inbioveritas.

编译:赵可天,久里 (Audrey)

lora Katz

Flora Katz 是一位艺术评论家、策展人、巴黎第一大学博士生。她的研究围绕思辨现实主义哲学和当代艺术,重点关注 Pierre Huyghe 的实践。

她策划的项目包括:Nothing Belongs to Us: to Offer (Fondation Ricard, 2017)、巴黎三年版 Editathon Art+Feminisms (Lafayette designs, 2015-17)、Odradek (Instants Ch**irés, 2015)。

Pierre Huyghe

Pierre Huyghe 是一位法国概念艺术家,于1962年生于巴黎。他的作品通过电影和装置探索哲学观念,往往表现出复杂的系统形式,并以包含各式各样的生物形式、无生命物品和技术为特征。

他所构建的有机体不仅结合了生物、技术和虚构元素,而且创造了一种沉浸式、不断变化的环境,人类、动物和非存在体在其中学习、进化和成长。他的作品中包含了支离破碎的意义和多重叙事,召唤着梦想、权力、征服以及对乌托邦的追寻。

他说:“我常把艺术作品描述为一种歇斯底里的东西,一种需要观者的注视才能生存的东西。”

Huyghe 获得了包括2017年的 Nasher 雕塑奖、库尔特·施威特斯奖(2015)、罗斯威瑟·哈夫特曼奖(2013)、史密森尼博物馆当代艺术家奖(2010)、雨果·波士奖、古根海姆博物馆(2002)、威尼斯双年展评审团特别奖(2001)等奖项。

2019年,他被任命为2019年冈山艺术峰会的艺术总监。他的作品被芝加哥艺术学院、纽约现代艺术博物馆、匹兹堡卡内基艺术博物馆和洛杉矶郡立艺术博物馆收藏。