来源:黑齿杂志 陈玺安

早一两年,我当时还在北京的长征计划工作,作为总策展人的卢杰曾为今昔的策展览实践作出比较:“过去我们的策展,每个人都有自己发明的方法,人们一眼就能认出当时那些策展人的风格。现在的展览,好是好,看起来总是似曾相似……”[1] 这个评价总让我想起已故的理论家马克·费舍尔(Mark Fisher)评论俱乐部音乐的口吻:“二十一世纪音乐充其量就只是用升级过的硬件再重新呈现一次二十世纪音乐而已”。[2] 在当代艺术和俱乐部之间,两人的忧郁如出一辙:再也没有谁可以创造出划时代性的全新事物,甚至连这种想象都被遮蔽了。今天的策展要么是流于一纸论文,要么就总是掉入当代艺术日报(Contemporary Art Daily)这种聚合器生成的视觉回路。风格尚未发生,就已成明日黄花。[3]

如果考虑到过度精致的当代艺术新闻稿在这个场景中扮演的角色,那么,以下两篇分析就很值得参考:乐评人西蒙·雷诺兹(Simon Reynolds)以“观念电子乐”的说法描写“俱乐部的新闻稿越来越像是在当代艺术展览的门口,或《Artforum艺术论坛》过刊上能看到的文体”[4];俱乐部文化愈发接近美术馆文化的说法,艺评人Tom Mouna则拿来进一步着手描绘中国的“舞池-美术馆生态系”。在后者眼里,中国各城市中的俱乐部文化在2017年发生了一些变革。不完全在于声音本身,而是几家俱乐部强调视觉优先的声音设施安排:“LED立式广告屏”、“作为俱乐部空间焦点的高清大屏幕”。我想,这则对硬件升级的追求其实也可以概括中国的当代艺术生态系:特别是对于一流的博览会和顶配的美术场馆的追求。[5] 而一位策展人在哪家机构做项目,远比他们具体提出什么议程更容易让受众所记得。反之,还坚持运用一些土方法做展览,有时还会被人误以为这位艺术家或策展人是从过去穿越到今天的稀罕物种。

要我说,最近一次走进当代艺术展览,却错想是走入舞池,要数李佳桓在上海天线空间策划的“切肤之息”。在去年11月开幕时,疫情还较为放松,但当代艺术也已经很久没这么近距离接触陌生的脸孔和皮肤。开幕的观众随着人流一起走上展厅中央的一座水泥平台——唯有此处比较宽阔——并端详镶嵌在台面中的粉色润滑油槽(或者叫它“棺材”)和浸泡在其中的动力机械。这是居住在阿姆斯特丹的韩国艺术家李美来作品《带原者,平面式》(2020)的台座,推动润滑油循环的泵就安装在水泥台上,伴随充满黏液,人机合体形象的雕塑。而一旁“棺材”中的马达则驱动这个身体的肠道旋转。

李美来,《带原者,平面式》(2020),图片来源艺术家及上海天线空间

在这篇文章中,我们或许应该改口称李美来的装置作品台面为舞池。不仅仅是因为她真的在天线空间中央搭建起了舞台,出现在李美来作品的赛博格指涉,如Mouna所说,正是当代中国舞池中最受欢迎的形象。再说,动力雕塑必备的马达声其实就扮演了舞池标配的低音。一些天线空间的常客,特别是工作室在市郊的本地艺术家们,站在大门口聊天时,也看着不同于以往开幕的dress code,也开始自嘲是ALL俱乐部舞池门口检阅衣着的保安。参展的四位艺术家都无法真正到场,否则真会有哪位艺术家开始DJ。尽管如此,住在法兰克福的湖南艺术家李泳翔还是在委任的录像装置(应该说是MV)《我不爱(吸血鬼食人有道)》(2020)中翻唱了一曲10CC在70年代的“我不爱”——恰好是费舍尔所观察到,在21世纪进行老歌翻唱的“幽灵学”潮流。不成文的规定是:李泳翔会为每个大的创作项目都做一首曲子,有时是表演,有时将歌词写在展览的墙面上。

李泳翔,《我不爱(吸血鬼食人有道)》(2020),视频静帧,图片来源艺术家及上海天线空间

李泳翔为MV设定的故事描绘自己饰演的亚裔吸血鬼和年纪小他十倍的欧洲伴侣之间的坎普式对话,内容隐隐有点中国网剧《三生三世十里桃花》被酷儿化了的感觉:两者都是低成本,高美图,将表现力尽数押注在夸饰的时间尺度以及修辞学的经营上。《三生三世》的每位仙尊上神们动辄相隔十万年才见一次面,李泳翔的角色活了四百年,对他的“共生体”调情说道:“难道,不是因为我生物学上的毒魅无法抗拒?”他将猎食和猎物的关系视为伴生,简直就是借用女性主义生态主义文本来重新想象当代网剧的最佳台词。在李泳翔的软色情吸血鬼文本的对角线另一角落上,葡萄牙艺术家Pedro Neves Marques久负盛名的《叮咬》(2018)用硬蕊科幻的口吻在翻转科学实验室的性别偏见、生育控制和死亡政治。主角是真实存在的吸血鬼:蚊子。

Pedro Neves Marques,《叮咬》(2018),图片来源艺术家及上海天线空间

在筹备阶段,Pedro Neves Marques的《叮咬》这类既有高度论述特质,又带有强烈视觉风格的作品,有助于参展的“共生体”们发展出更紧密的对话,我想象这也是策展人编制展览可读性的方式吧。在“切肤之息”中,吸血鬼的隐喻确实激发艺术家针对酷儿身体的巴洛克式层次,而丰富的意义纹理也许是观念电子乐式新闻稿的最佳体现。如果说这场很有辨识度的展览最终还是让人徘徊在文本欢愉的层面上,那下一步是不是该超越目前的观念电子乐?在天线空间的晚宴上,我和李佳桓聊起Mouna笔下的舞池-美术馆。我问他怎么看待ALL俱乐部在结束庇护所俱乐部之后,升级硬件的选择:厂牌专业化,视听高科技的路线。李佳桓说,他更钟情于过去的庇护所俱乐部。当时音乐总监Gaz Williams还在探索阶段,舞池有机生长,各种风格都还没定型,什么都会发生,这包括李佳桓当时在庇护所间断举行的一系列酷儿影展“Cinemq”。他形容起当时他初出茅庐的电影策划实践实在是“未经提纯”(unrefined)。

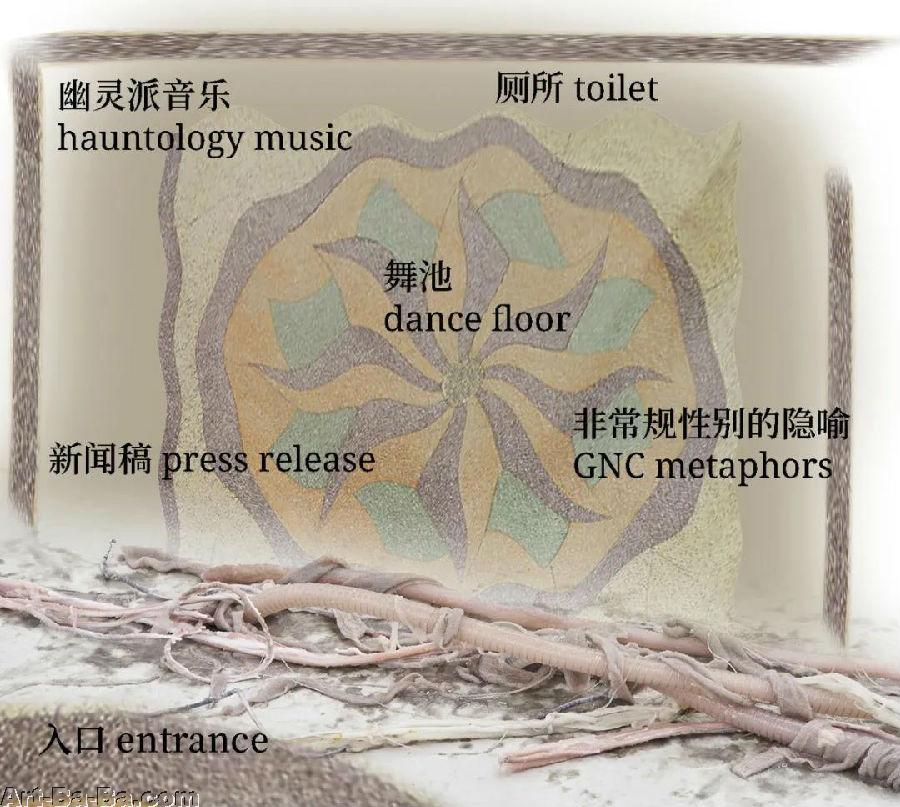

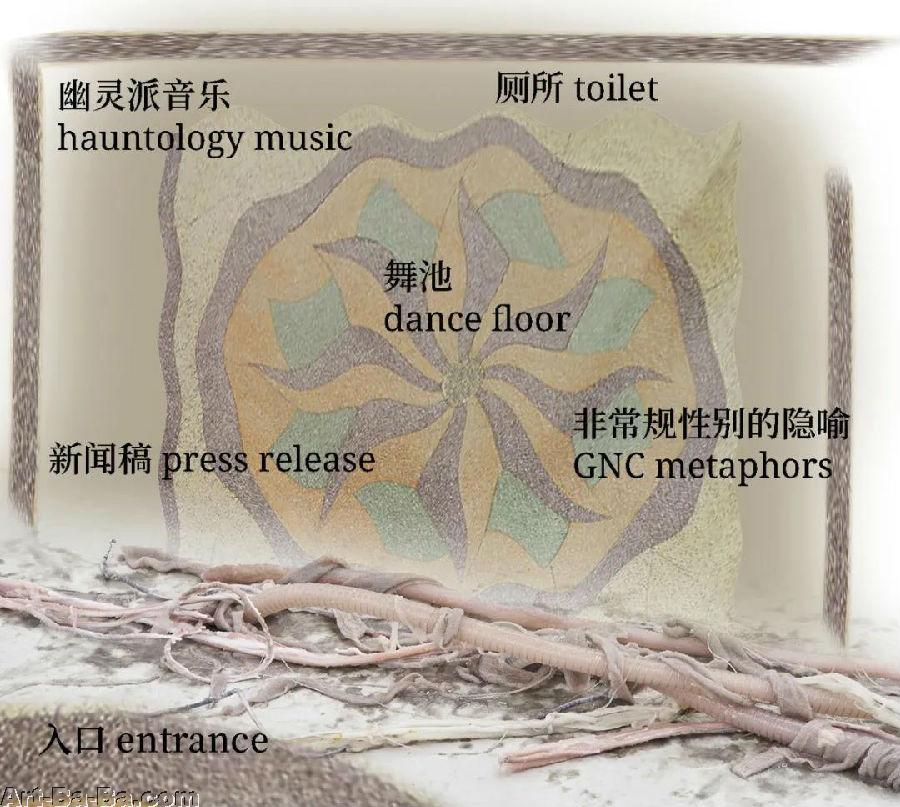

“切肤之息”的舞池隐喻地图

问题来了。在从卢杰到马克·费舍尔再到李佳桓的比喻短语中,是否“未经提纯”的过去总是比仅有硬件升级、更为专业化了的今天来得更好?先不说Mouna在文章中对ALL俱乐部的比喻会不会让人联想到北京、上海各画廊这几年类似的转变模式(“画廊艺术家风格更一致了”、“空间又升级了”),当人们用“未经提纯”的过去有效指出今天的重要缺失,我们在时间轴上似乎仅能前进或后退,却遮蔽了另一种可能。让我们回到观念电子乐的角度讨论另一种可能。雷诺兹声称“观念电子乐不是一个类型”。我想说,确实不该希望它“只是”一种类型,在某些时刻,观念电子乐可以成为走向事件的媒介。就在去年5月,李佳桓为面临关闭的ALL俱乐部组织了一场致敬的群展《留连》。新闻稿中,李佳桓用“俱乐部之死”形容疫情的紧急状态。当时我在上海的隔离酒店,隔空看他拉拢各种有限资源制作这场谈论俱乐部如何制造归属感的展览。我感觉,《留连》将舞池里的消费转化成为展览和行动。展览的目标希望ALL顶过疫情带来的财务危机,所谓的观念电子乐艺术家们在此慷慨展出他们的录像作品,进场看展览成了对社群的支持。现在看来,这场紧急状态还是一场开端。如果观念电子乐能够顶过俱乐部之死,未来即便不再有新的风格,旧事物提供的欲望流动模式,也能重新导向为新的生产方式,新的能动性。

[1] 卢杰的说法有点类似“发展的陷阱”。在他近年参与的写作及若干采访中有更详尽的陈述。长征计划团队,“在国际和本土之间实践长征:全球语境与在地空间”,《典藏国际版》第19卷第5/6期,总第100期,2020年9–12月。“卢杰:我们以后如何跟世界对话”,《艺术碎片》微信号,2020年7月3日。

[2] 对幽灵学和未来的维度消失的分析,可参考:马克·费舍尔(Mark Fisher), 《我生命中的幽灵。关于抑郁症、鬼魂学和失落的未来的写作》, 伦敦:zer0 Books,2014。[3]迈克尔·桑切斯(Michael Sanchez)“2011年。艺术与传播。我们是否在余波中生活?”,Artforum International,卷 51,第10号。2013年7月至8月。https://www.artforum.com.cn/print/201306/5215。[4] 我试着想象Reynolds所说的观念电子乐新闻稿:只有文化理论的夹杠是不够的,写作挖掘的隐喻看起来是为了思考,但也要能够引发肾上腺激素。有没有发现,李佳桓所有的展览名称都像是俱乐部的活动标题?西蒙·雷诺兹(Simon Reynolds),“概念音乐的崛起:为什么这十年来如此多的电子音乐感觉像是属于博物馆而不是俱乐部,” Pitchfork,2019年10月。https://pitchfork.com/features/article/2010s-rise-of-conceptronica-electronic-music/