来源:全球知识雷锋

埃森曼喜欢红色。在耶鲁大学,跟他上过“形式分析”的学生通常会被反复逼问一个问题:"What's the red thread here?" 在一团嘈杂的黑线中,一定要找出红线,那条有且仅有的红线。对于埃森曼,红色意味着主旨、核心,好似一篇论文的首段,统领之后的论据。

这篇采访试图一窥埃森曼职业生涯的红线,从对于当下世界格局的反思到自上世纪60年代开始的抵抗观点,从最新理论文集《晚》到为何反复把学生带回15世纪的意大利,一条时空交织的红线勾勒出的,是泰斗埃森曼,更是此刻的彼得:一位八十八岁依然活跃在教学、实践、理论一线的建筑师。

雷锋海外深度专访

北京城市建筑双年展访谈计划

北京城市建筑双年展访谈计划由北京城市建筑双年展组委会发起,由全球知识雷锋负责提名并邀请20余位国外知名的城市、建筑及相关领域的专家学者,并在世界各地派出海外雷锋采访团,围绕城市、建筑、北京、未来等关键词进行访谈,记录其对当下重要议题的思考,倡议和展望北京城市建筑双年展的责任和未来。

本期嘉宾:彼得·埃森曼

联络:孙志健

采访:关天愉

摄影:Elaine Cui

翻译:关天愉

采访时间:2020.09.07

采访地点:彼得·埃森曼康州家后院

彼得·埃森曼(Peter Eisenman),美国建筑师、建筑理论家、教育家,美国文理科学院、艺术文学院院士,埃森曼建筑事务所创始人,耶鲁大学建筑学院教授。曾获美国艺术文学院建筑类金勋章,美国建筑师协会/建筑学院协会AIA/ACSA建筑教育卓越奖,威尼斯建筑双年展终身成就金狮奖,库珀·休伊特美国国家设计奖等奖项。著有《写入空谷: 1990-2004文选(Written Into the Void: SelectedWritings 1990-2004)》、《建筑经典:1950-2000(Ten Canonical Buildings 1950-2000)》、《现代建筑的形式基础(The Formal Basis of Modern Architecture)》等。

采访原文

采访人关天愉和彼得·埃森曼老师合影

知识雷锋:跟我们分享一下您的近况吧!

彼得·埃森曼:今年3月12日,我和妻子辛西娅*离开纽约,来到我们在康涅狄格州的房子。因此,自三月以来,我从未去过纽约,除非有疫苗,否则我不会回去。自三月以来,我一直在进行远程教学,作为老师,我十分想念与学生面对面的互动。不过也因为远程技术,我受邀参加了很多讲座,土耳其、印度尼西亚、阿根廷、约旦等等,观众通常有500至2000人,特别是在约旦,得益于远程技术,有超过2000人参加了讨论。

*辛西娅·戴维森(Cynthia D**idson):美国建筑编辑、评论家,创立Log、ANY等建筑理论刊物)

疫情以来我一直在工作。这学期我和Elisa Iturbe在耶鲁带设计课,7月的时候,普林斯顿大学出版社出版了我们合著的新书《晚》,10月19日我们将举行新书发布研讨会,活动是由耶鲁大学建筑学院赞助的,会是场有趣的讨论。下周三我受邀在德克萨斯大学进行座谈会,和来自伦敦的马里奥·卡尔波*,马里奥曾经在耶鲁任教,现在在伦敦。座谈会关于建筑与数字科技,尽管我和马里奥是很好的朋友、同事,但我们对于数字科技持不同态度,座谈会由德克萨斯大学赞助,Daniel Koehler是主持人,时间是下周三下午1点,很多学生会来。

*马里奥·卡尔波(Mario Carpo):建筑历史学家与评论家,理论观点可参见雷锋文章:Mario Carpo:建筑的数字化“风格”

埃森曼与Elisa Iturbe合著的新书,《晚》,普林斯顿大学出版社,2020,

图片出处:https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691147222/lateness

就我自己的工作而言,我在耶鲁的设计课正在探讨一个新概念——至少对我来说是新概念——「混合(hybrid)」,我们在试图搞明白混合(hybrid)与异质(heterougeneous)的差别,我们曾经探讨过异质很多次,但是混合是一个完全不同的概念,它源自后殖民主义思潮,欧洲、美国、东亚等等都经历过的后殖民主义。我们也在尝试避免“压迫与被压迫”(master-or-oppressor)的二元划分,我称“压迫与被压迫”的关系为辩证关系。辩证法一直是现代建筑的一部分,源自19世纪黑格尔的哲学探讨。我们正在尝试利用混合来实现地理学家爱德华·索亚(Edward Soja)所称的“第三空间”(thirdspace),通过添加第三个条件来打破二元对立。索亚等人已经搭建“第三空间”的理论框架,我们在设计课上试图做的是通过建筑手段实现第三空间,换句话说,非场所建筑,也并非个体建筑。在耶鲁大学所处的城镇纽黑文,我们能见到场所建筑,比如哥特式庭院宿舍,也能见到独立的个体建筑——二元对立,非此即彼。如果利用第三空间这个理论概念,我们能创造第三种建筑形式吗?第三种的城市类型?我让学生做的不是发展第三空间已有的理论概念,而是探索第三空间的建筑表达。我们还不知道那会是什么样。

我在耶鲁的另外一门课程“形式分析”一切如常。至于我自己有关意大利文艺复兴的研究,我正在收尾关于阿尔伯蒂(Leon Battista Alberti)的一项综合研究,阿尔伯蒂也是我在“形式分析”课程中教授的十位建筑师之一。我计划在今年夏天结束之前完成,目前处于手稿阶段,最终形式会是一本有关阿尔伯蒂的书,与《晚》一书呼应。

我们事务所在格鲁吉亚首都第比利斯有个大型住宅项目,2000个单元,目前已经完成概念设计,但由于疫情的关系,格鲁吉亚关闭了边境,美国也关闭了边境,我们不能过去,所以目前处于暂停状态。如果一切顺利,在年底或2021年初有疫苗出现,我们将能够继续进行该项目。我们事务所刚刚在意大利米兰完成了一个住宅项目,75个单元,相当成功。

米兰Carlo Erba公寓,2019 ©埃森曼建筑事务所

教学,写作,建造——这是我为自己定义的建筑师要做的三件事。我教课、写书,并希望能够一直建造,我感到全身心投入工作,有新想法、新项目、新文字,所以这就是我的近况。

知识雷锋:策展团队的第一个问题是“建筑如何在复杂中寻求平衡 (harmony) ?” 说实话,我不会将您的建筑与平衡、和谐之类的概念联系在一起。在您的几个采访中,我读到您的职业生涯在70年代末有一个转折点,大概在House X项目之后,在此之前,您的作品具有明显的内省特质,而在那之后,您的作品似乎更加扎根周遭环境,但是,无论在哪个时期,我都没有从您的建筑中读到“和谐”,这个词在您的字典中吗?

彼得·埃森曼:我之所以研究阿尔伯蒂,是因为阿尔伯蒂是第一位谈到和谐的建筑师,在他的《建筑十书》中。阿尔伯蒂是第一个提出部分必须与整体相关的人,‘“城乃大宅,宅乃小城”,从15世纪至今,这是他对建筑学最重要的贡献。建筑师们总以为,当他们解释自己的项目时,他们是在解释各个部分之间的关系——我并不是说部分之间没有关系,但是大部分建筑师会说,这是功能的,这是美学的,这是政治的... 我认为这些想法都是错误的,这样想牺牲了建筑的最重要的目的:干扰、抵抗和谐。

远早于70年代,我就在思考这件事。当我写博士论文时,谈论的就是不和谐的可能性。当时,我意识到实践不是对建筑学作出贡献的唯一途径,写作和思考同样可以从政治上、文化上、社会意义上对建筑学做出贡献。我思考建筑之初,便是在设计之外或反设计的,从一开始我就不认同和谐、平衡之类的观念。大概在1963年、1964年、1965年前后,我在英国剑桥大学读书,我决定不做设计论文,而是读博士、做理论论文 。时至今日,我仍然认为这个决定非常重要,我仍然在思考建筑中有关扰乱、抵抗、分歧的议题。在我这学期教授的设计课上,我和学生正在探讨「混合(hybrid)」,混合这个概念本身就是不和谐的, 我们探讨异质(heterogeneous)而不是同质(homogeneous),这些都是反和谐的。所以我必须声明,我完全无感于建筑中的和谐,无论是设计层面还是思想层面。

如果非要归类,我选择多样性。多样性在今天的美国尤为重要,特别是在黑人平权运动、环境运动中。多样性不是和谐,多样性是和谐的对立面。让每个人都有发言的机会并不会创造优美的音乐,而是会创造带有混乱感的音乐。这正是我在「晚(lateness)」理论中所探讨的,先锋主义曾经是产生和谐的唯一途径,而晚与先锋主义背道而驰,我所有的项目,无论是写作还是实践,都是反先锋主义的。比如我在米兰的项目,那绝对不是一个先锋主义项目。无论是我的教学、写作还是实践,都是与15世纪阿尔伯蒂提出的和谐概念背道而驰的。

知识雷锋:如果让我们重新书写这个问题 “建筑如何在复杂中寻求(空白)?” 您会用哪个词填补空白?抽象性?抵抗性?我认为,当我们在此刻谈论建筑中的“复杂性”,这个词的含义要远比它曾经的含义更为复杂——比如,当罗伯特·文丘里(Robert Venturi)撰写《建筑中的复杂性和矛盾性》时,文丘里对这个词的使用属于后现代主义对现代主义的辩证批判,然而如今,“复杂性”一词本身已是对任何二元辩证批判的挑战。立足此刻,您如何看待建筑中的“复杂性”?

彼得·埃森曼:我在周三的讲座正好要讲这个。当罗伯特·文丘里(Robert Venturi)谈论建筑中的复杂性时,复杂性是一种抵抗形式,是令建筑变得困难而不是容易的一种方式。当下的问题是,数字科技、算法,可以像生产和谐与简单一样轻松又快速地生产复杂。因此,复杂性已经失去它曾经的能量,无论是文丘里曾经宣扬的,还是我曾经探讨的。电脑产生的复杂性已不再是真正的复杂性,只是简单看起来像复杂。当文丘里、我自己、还有库哈斯谈论复杂性时,复杂性是一种抵抗形式,这与现在电脑生产的似是而非的“复杂性”是不一样的。

晚是最新的抵抗形式,晚引入时间,时间曾经是复杂性产生的条件,或者说,媒介。过去,解读复杂形式需要花费很多时间, 现如今,由于复杂性生产流程的改变,解读复杂性等同于解读简单性。因此,我在「晚 (lateness) 」理论中提出的观点是,时间需要减慢复杂性的产生流程,不一定需要复杂,只需要很慢。如果速度减慢了,自然会是复杂的。这是我最近在探讨和教授的新理论:「晚」即是慢。

晚有三层含义。第一,个人层面的晚,我的职业生涯开始得很晚。第二,存在意义上的晚,我们处于现代主义晚期。第三,事物本身的晚。制作,过程,阅读,以及实际事物本身都可以体现晚。这是一个非常有趣的新想法,晚能够重新定义建筑中的复杂性、抵抗性。这是我最近在教学和实践中探讨的课题。我不知道会是什么样子,因为我从来没有做过一个晚项目,也从未做过一个混合项目。通过减缓时间对抗先锋主义是我近期在探索的主题。

知识雷锋:您认为您的哪个项目,无论是建成还是未建成,可以体现这种思考吗?

彼得·埃森曼:(笑)很难回答,因为我有很多未建成项目。我要说的是,复杂性不再具有抵抗力,复杂性不是混合,它是异质。混合(hybrid)与异质(heterogeneous)之间的区别是我在教学上正在探讨的题目, 上周四,我刚刚与学生进行了讨论,我不知道区别是什么,我只知道有区别,我们正在探讨这对于形式、空间等等意味着什么,第三空间(thirdspace)长什么样?等学期结束,我将能比今天更好地回答这个问题。因此,我们需要等待。

土耳其耶尼卡皮考古博物馆,建设中,2012至今 ©埃森曼建筑事务所

巴黎布朗利河岸博物馆,未建成,1999 ©埃森曼建筑事务所

柏林马克斯·莱因哈特大楼,未建成,1992 ©埃森曼建筑事务所

知识雷锋:您觉得建筑学有边界吗?

彼得·埃森曼:建筑学的边界是我们需要能够立起来的东西,它必须能够承受重力,这是首要的。建筑必须是实体的,而不是虚拟的,作为人类,我们需要庇护物,我们需要创造气候边界,这样才有空间供我们生产生活。当然,我们也要意识到环境控制的局限性,如何利用自然资源?如何构造空间?因此,就环境问题和人类自身特性而言,建筑学是有边界的。我认为这些边界是非常脆弱的,而我们对它们的认知也不是一尘不变的,我们正在重新思考环境的边界,我们正在重新思考自然的边界,比如,如何在城市中体现自然?这些是有趣的话题。因此,建筑学是有边界的。

在我自己的设计和理论中,边界更多是哲学和意识形态层面的,换句话说,存在理想的建筑吗?我曾经认为存在,但我现在不这么认为了。如果不存在意识形态、乌托邦、和谐,或者说不应该存在和谐,立刻便有了边界,无和谐、无乌托邦、无意识形态,便是边界。当你选择了A而不是B,边界立刻产生。每个人都受边界的限制, 一旦你依据自己的观念做出某个选择,相对于「彼」,你的边界就是「此」。

我自己的设计和理论一直是非常受限的,我会给自己框定并遵循明确的哲学边界,关于材料的,关于比例的,等等。虽然我对虚拟空间有兴趣,但我更感兴趣的是,这里的围栏应该更高吗?还是更低?为什么这里的围栏比那里的高?如果将围栏做得更高,我们会感到太封闭,我需要足够的庇护,遮挡阳光、风等等, 但我不喜欢过高的围栏。因此,这里的高度,那里的高度,两者之间的关系,这些都与边界有关,很重要,这是建筑学该探讨的:如何使空间触发某种感觉。此刻我们三个人处在这个空间里,我感觉很好。

我会说,是的,建筑学有边界。边界源于一个人的文化、哲学、意识形态背景,以及外部的自然、社会、政治、文化环境。因此,如何设置边界其实是个挑战。任何艺术形式,无论是音乐、电影、还是文学,都有边界。学科边界、个人观念边界、外部环境边界等等,这些边界构成了建筑学之于某个个体的特有命题。

注:以下部分为埃森曼的核心思想,由于翻译具有一定难度,译者建议保留英文原文,以降低误读的可能性。

知识雷锋:我听说雅克·德里达*曾经对您说:“建筑永远有含义,建筑不可避免会有含义,而语言却可以自由移动,因为语言是符号,没有任何含义,建筑则受困于形而上的实体。” 您认同这个说法吗?您对建筑的思考是多重的:实践、写作、教学,即便如此,您仍然会感到受困于什么吗?

*雅克·德里达(Jacques Derrida):当代法国哲学家,解构主义大师,埃森曼好友。

Global Knowledge Leifeng:I heard Jacques Derrida once said to you, “Architecture will always mean; it cannot help but h**e meaning, whereas language can move freely because the signs don’t mean anything. Architecture is trapped in the metaphysical project.” Do you believe so? In Chinese, we h**e this saying that “a smart rabbit has three ways to go back home, so it’s never trapped.” You build, you write, you teach -- do you still see architecture trapped in any sense?

彼得·埃森曼:当我说“建筑永远有含义”,这不是一个文学性的表达。建筑与语言的不同在于,建筑既是物理实体,同时也是该实体的符号。阿尔伯蒂是第一个谈论这个的人,他说,建筑有含义源于建筑是实体, 否则,符号将被实体掩盖,这里的符号指的是实体——柱子、墙壁,而不是柱子或墙壁的符号,含义源自柱子或墙壁的实体——好,坏,开放,闭合,高,低,这些是实体的物理属性带给符号的限制。因此,建筑中的符号与文学中的符号不同。文学中的符号指向外部,外部的某个物理实体:一个人、一座房屋、一棵树等等。但是在建筑中,树、房屋、人已经是符号, 因此,建筑不可避免会有含义,我或许应该换个说法,它不可避免它本身就是含义。建筑不需要借助外部事物向其投射含义,它的含义包纳在其自身物理属性中,这是我一直试图说明的观点,也是我的理论中最困难的部分:建筑即含义,含义即我所谓的自由浮动*,含义与实体之间的关联并非绝对牢固,而是相对松动的。建筑学有趣的地方在于,含义与实体既分离又在一起。这是我的理论中最困难的部分,如果我能让所有人理解,我就成功了,我还在努力,花了很长时间。

*自由浮动(free floating):可结合符号学概念浮动能指floating signifiers来理解,在此不展开。

Peter Eisenman:When I talked about “architecture will always mean,” it means differently than a poem, let’s say. The reason why it's always different is that there will always be a physical object as well as a sign of that object. And again, Alberti was the first person to talk about that. He said that meaning in architecture comes from the fact that you h**e to h**e the physical thing. Otherwise, the sign is buried in the physical thing. The sign refers to that physical thing, so there is both this and this and not the meaning from the columns or the walls out to this society, but the meaning that must be within the column or the wall that says good, bad, open, closed, high, low. These are all the limits that the physical object must carry to the sign. So the sign in architecture is not like a sign in writing. A sign in writing refers outward. To a physical thing: a person, a house, a tree, and etc. But the tree and the house and the person already are signs within architecture. So therefore it cannot help but mean -- I probably should change that to say -- it cannot help but mean within itself. It doesn't need an outside subject to project the meaning to. It can mean internally and that's the argument that I always try to make. The most difficult part of my arguments is the fact that architecture already is a meaning. That meaning is what I would call free floating. It's not rigidly fixed to the object. What makes architecture interesting is the meaning and the object are two different things together and apart. That's the toughest part of my thinking. When I can get that so that everybody understands that, I'll be okay. I'm working on it. Taking a long time.

知识雷锋:您曾与许多非建筑师合作共事,例如雅克·德里达(Jacques Derrida ,法国哲学家),理查德·塞拉(Richard Serra ,美国雕塑家)、迈克尔·哈内克(Michael Haneke ,奥地利导演)。您是否会鼓励年轻建筑师将目光投向建筑之外,以此来丰富自己、扩大我们的学科边界?

彼得·埃森曼:毫无疑问,与其他学科共事很重要。我一向喜欢和画家、雕塑家、电影人、文学界人士合作,并向他们学习。对于年轻建筑师而言,这是很有必要的。如果我是一位当下的年轻建筑师,我会去与哲学家交谈,结识各式各样人文学科的伙伴:历史,比较文学,绘画,雕塑,电影,音乐。不过,这是在明确你自己的领域之后。我认为,一个人如果没有自己的学科领域,他是无法与他人共事的。所以,一旦你知道了自己要做什么,我认为很有必要跳出去,结识一些自己领域之外的人。曾有一位年轻的西班牙音乐家,他在耶鲁大学学习音乐,他的论文、交响乐是向我致敬的。我认为这些学科之间的联系对于建筑师很重要,年轻建筑师需要跳出去看看,毫无疑问。

西班牙加利西亞文化城,2011 ©埃森曼建筑事务所

柏林大屠杀纪念馆,2005 ©埃森曼建筑事务所

知识雷锋:您如何看待建筑与科技之间的关系?根据马里奥·卡尔波的说法,无论是第一次数字化转型还是第二次数字化转型,您认为科技的进步有给建筑学带来实质贡献吗?

彼得·埃森曼:当下的问题是,计算、算法、获取和生产大数据的能力消除了复杂性的抵抗性,体现现代性的重要抵抗策略失效,那么就必须利用当下科技探索创造新的抵抗形式的方法,这样来说,科技发展非常重要,我们需要创造一种新的抵抗形式,这将不同于文丘里所提的旧的抵抗形式:复杂性。我近期在探讨时间是一种新的抵抗形式,时间减缓飞奔向未来的先锋主义,融合未来到当下,融合过去到当下,这便是晚。科技进步与我所处的建筑哲学体系并不是矛盾的。

知识雷锋:您已经部分回答了我的下一个问题。在耶鲁大学的课堂上,您通常从布鲁内莱斯基(Filippo Brunelleschi)讲到皮拉内西(Giovanni Battista Piranesi),侧重点是意大利文艺复兴时期, 我知道您认为对先例(precedent)的学习至关重要, 这不关于历史而是关于理论,但是在您的教学中,我仍然读到对“当下”、对高科技、对形式潮流的抵抗, 您的新书名为《晚》,您有刻意与当下保持距离吗?您是如何看待时间的?

皮拉内西变奏,与耶鲁大学建筑学院学生合作完成,受邀展于第13届威尼斯建筑双年展,2012 ©埃森曼建筑事务所

彼得·埃森曼:抵抗的概念在于建筑如何抵抗消费主义?消费主义是一种白人至上主义,建筑如何通过鼓励消费来巩固权力?这是一个很难回答的问题,因为尽观人类历史,建筑一直在通过鼓励消费来巩固权力。我教授文艺复兴的原因之一是,我称这一时期为一场宇宙学(cosmology 注:哲学概念,可概括为关于人类在宇宙中位置的思考)变革,是人文主义的开端——西方人文主义,注意,我指的是西方。我们今天面临的局面,我称之为启蒙运动、民主制度的终结,我们正在目睹自文艺复兴起的宇宙学的终结,我们不知道未来什么会代替民主制度、自由主义、公民选举等等诸如此类的概念。

因此,为了理解下一场宇宙学变革、反思我们未来在宇宙中的位置,我们需要研究上一场宇宙学变革是如何开始的,如何从中世纪的神权论转向人文主义——这与辩证法、主体客体无关,而是我们需要研究这次变革,以便说,好吧,当下我们失去了现代主义、后现代主义之于宇宙学的意义,失去了启蒙运动触发的哲学文化变革,那我们该怎么办?建筑师,以及政治家、社会活动家、文化学者,务必搞明白对于当下什么才是岌岌可危的。对于年轻建筑师来说,当下是非常重要的时期,是一场宇宙学变革的开端,未来怎么样,彼得·埃森曼(Peter Eisenman)或雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)也无法预测。这是一件非常有趣的事情,我们所有人都不知道,比如,超高商业建筑的尽头是什么?当下的困境不是政治问题,而是反社会,反人文主义,因此,此刻我们确实处于一种意识形态的终结、宇宙论的终结。

理解终结的一种方法是回望开端,因此,我把学生带回最开始的地方:15世纪中叶,如此而已。

虚拟帕拉第奥,展于耶鲁大学建筑学院,为埃森曼对Andrea Palladio的解读与分析,2012 ©埃森曼建筑事务所

知识雷锋:聊完形而上,我想知道您自己作为建筑师的学习和工作习惯是怎样的?您的许多学生都记得,您常常会带着一沓红色墨水手写的讲义来上课;我记得去年冬天,在与亨利·考伯*的的讨论课上,您带来一本讲博罗米尼(Francesco Borromini)书,里面夹着很多张棕色餐巾纸作为书签;在您标志性的“形式分析”课上,您总要求学生通过手绘在聚酯薄膜上(ink on mylar)完成第一个作业。用笔书写、阅读纸质书、或在纸上手绘,这些有什么特别的呢?

*亨利·考伯(Henry Cobb ):美国建筑师,贝聿铭合伙人。

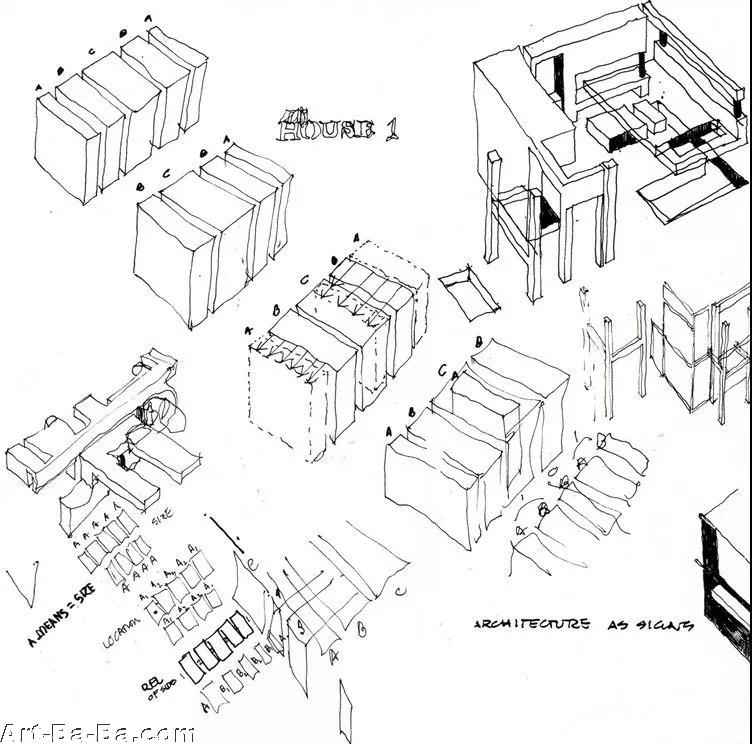

彼得·埃森曼:在我看来,各式电子软件,比如Rhino,无法代替我们思考建筑,它只能生产抽象的形状,让学生在屏幕上转来转去,这与建筑毫无关系。当你在纸上画图,你必须知道如何思考建筑、表达建筑,不然你什么都画不出来,因此,如果你不知道如何表达对建筑的思考,Rhino也帮不到你,这就是为什么我更喜欢手绘。我喜欢在纸上画图、涂鸦、打草稿,哪怕是很长的文章,我也经常会选择手写。你可以说我有些老派,或许吧。我不是个精通电脑的人,但是说实话,我不确定电脑是否能帮你做有意义的建筑思考,除了抽象的算法,还有意识形态、人类在宇宙中的位置等重要的议题。我这样想或许显得有些过时,但至少我是这样认为的。

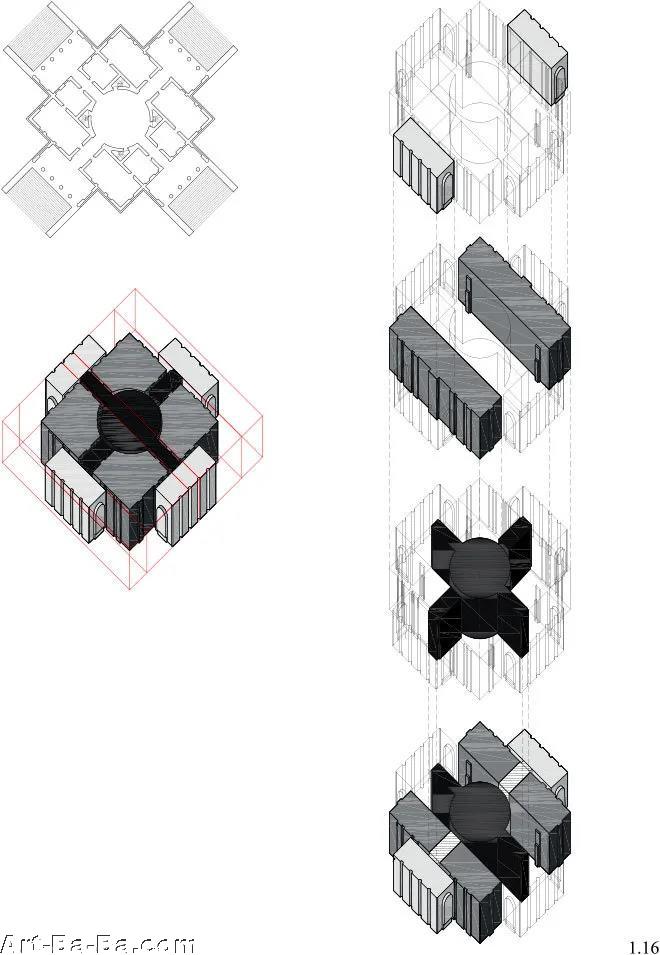

住宅1号,草图,1968,图片出处:https://www.archdaily.com/429925/eisenman-s-evolution-architecture-syntax-and-new-subjectivity

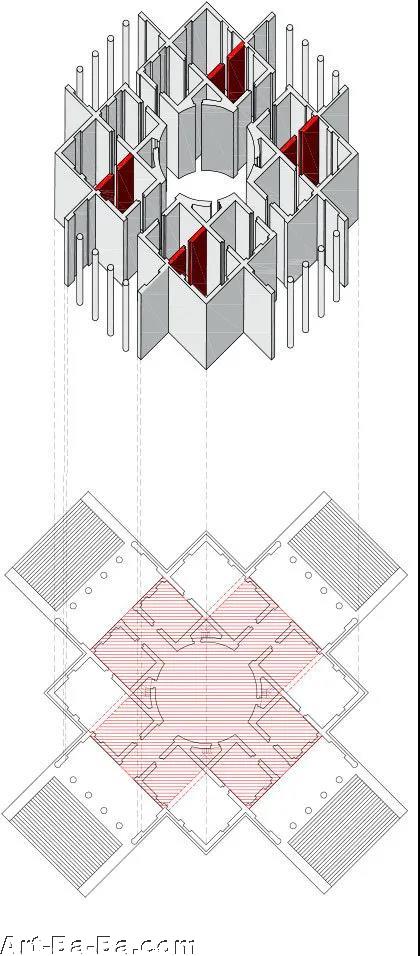

威尼斯卡纳雷吉欧广场,平面手绘,1978,图片出处:https://www.archdaily.com/429925/eisenman-s-evolution-architecture-syntax-and-new-subjectivity

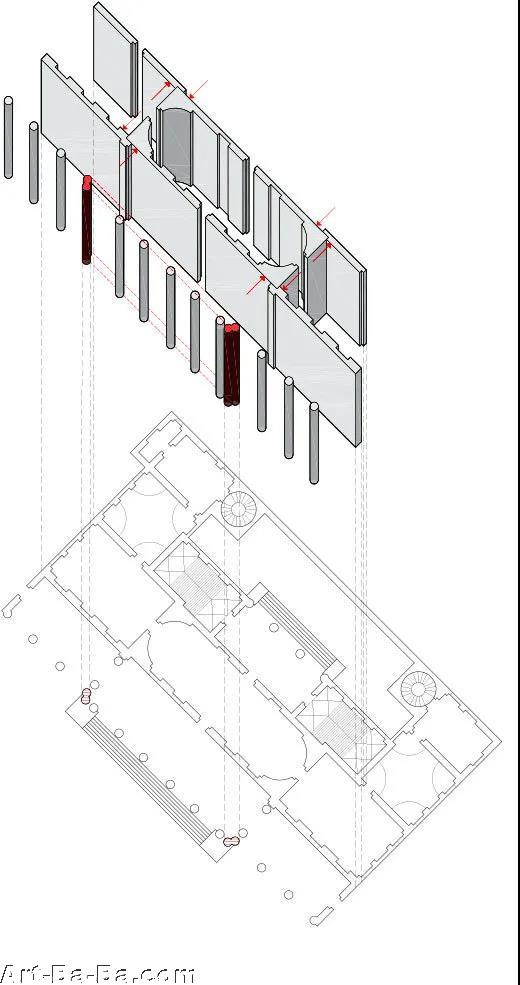

美国俄亥俄州立大学韦克斯纳艺术中心,概念拼贴,1989,图片出处:https://eisenmanarchitects.com/Wexner-Center-for-the-Visual-Arts-and-Fine-Arts-Library-1989

知识雷锋:准备这个采访的时候,我一直觉得接下来这个问题最难问出口:策展团队想知道,您对北京有什么印象吗?

彼得·埃森曼:不不不不不,没有印象!

知识雷锋:(笑)我知道您和夫人辛西娅曾于2018年到访上海和杭州,为了您的《现代建筑的形式基础》一书在中国出版。但据我所知,您从未去过北京, 尽管如此,您对这座城市有什么印象吗?通过阅读、电影、远望、或您的中国学生?

彼得·埃森曼:我时常想起上海,因为我们在那儿呆了十天。(思索)不,我无法回答。我无法说好还是不好,我不知道。就像我去莫斯科之前对这座城市没有太多了解,实地体验很重要。因此,对我来说,到北京实地走走很重要。我知道北京和上海不一样,广州也和上海不一样,没有实地体验是无法了解一座城市的。我了解东京,我了解京都,我了解首尔...我对很多东亚城市都有所了解,但我对北京一无所知,所以无法回答这个问题。过!

埃森曼博士论文《现代建筑的形式基础》中文版,同济大学出版社,2018,图片出处:https://eisenmanarchitects.com/4023352

知识雷锋:我对您有个观察,在耶鲁大学,相比美国本地学生,您似乎在国际学生中更受欢迎。您的学生来自世界各地:中国,印度,土耳其,韩国,巴西,墨西哥,巴勒斯坦,伊朗...他们中的许多人毕业之后会选择回到自己的国家实践建筑,您是否想过您的教学方法会如何与这些异于美国的意识形态、文化背景进行碰撞?

彼得·埃森曼:我之所以有自己的教学方法,是因为我有文化意识形态,许多美国学生没有,而那些来自欧洲、亚洲和非洲学生却有。例如,我在伊朗很受欢迎,我是伊朗最受欢迎的建筑师, 第一, 我在澳大利亚也非常受欢迎。我在美国学生中不太受欢迎,或许因为我有点吓到他们了,我不知道。我本身非常美国, 我住在欧洲的时候会非常想念美国, 我想念汉堡包、热狗、美式橄榄球,我绝对是美式文化的一部分,但是我的教学方法是另一码事,对于美国学生而言,我是一个异类,是局外人,姑且这样讲吧。

我刚刚获得了美国艺术文学院颁发的建筑类金勋章,这个奖每七年颁发一次,其他领域的同僚们认可我对建筑的贡献,或许我的学生并没有,(笑)对此我无能为力,我也希望自己受欢迎,但如果不是这样,我也没办法啊。或许因为我是一个抵抗型建筑师,而抵抗型建筑师并不受欢迎,谁知道呢, 让我们一百年以后再看看, 我觉得到那时我将会很受欢迎。

知识雷锋:晚!

彼得·埃森曼:(笑)正是!

知识雷锋:您最希望学生从您身上学到什么?无论学生来自哪里?

彼得·埃森曼:在我的事务所,我有一位土耳其建筑师,一位中国建筑师,一位巴西建筑师,我喜欢和来自世界各地的建筑师共事。我会去各地演讲。我有项目在西班牙,在德国,在意大利,在日本,我也想在中国做项目,我喜欢在远方做项目。我的书被翻译成中文、日语、西班牙语、意大利语、德语、波斯语。这样做不会给人带来金钱上的成功,但是我过着自己的生活,对此感到很兴奋,我一如既往活跃在实践、教学、理论的一线,从来没有想要停下来。

知识雷锋:我们今天的最后一个话题是建筑双年展,您认为什么品质可以使一个生双年展为建筑学提供有意义的思辨舞台?

彼得·埃森曼:每个人都有他自己的文化背景、意识形态。如果有可能,我也可以组织一个建筑双年展,这与叫一个为资本服务的建筑师组织的双年展将是截然不同的。必须摆脱那些商业建筑,而是思考对于中国这样一个社会主义国家,什么应该被囊括进来,双年展应该由某种文化观念引导。我不知道哪些文化观念在中国是被允许的,比如说,与主流可能相左的文化观念呢?我不知道是否有可能参考威尼斯双年展,在威尼斯,他们也并非总能做想做的事,这取决于一个双年展选择的立场与主办方。我参与过六个还是七个威尼斯双年展,我知道双年展好与不好是有区别的,艺术双年展、电影双年展也一样。很多年前,我曾获得威尼斯建筑双年展终身成就金狮奖,很有价值的一个奖项。

(笑)我认为北京首先需要设立一个金虎奖(注:威尼斯双年展的奖项叫金狮奖)。金虎奖一定要有可以放在桌上的奖杯,必须是有价值的东西。每两年从最优秀的建筑师中评选金虎奖, 这是第一步。现在没有金虎奖,所以要设立金虎奖,把它颁给雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)、史蒂文·霍尔(Stven Holl)、 或伊丽莎白·迪勒(Liz Diller),任何有品格有个性的建筑师都行。这将是推动北京城市建筑双年展向前的一种方式,可以考虑一下。

采访团队和彼得·埃森曼老师合影

(左起:采访人关天愉,彼得·埃森曼,摄影师Elaine Cui)