当坏男孩不再使坏:赵刚台北展览呈现了当代绘画的哪个侧面?

来源:Heterotopias 作者:黄孙权

于中国美院跨媒体艺术学院主办之“感受力论坛” (2019年12月7、8日)发言稿,演讲时我放弃原本准备好的ppt,直接口头报告,原因是前面的讲者都做的太精致漂亮了。

苏黎世大学研究员Alexandra Freund和Johannes对中年危机有一个显而易见却又精准的定义:“当一个人越来越频繁地使用“年轻人”来指代一个群体时,他就开始拥抱中年危机了。”当代艺术界越来越用“新媒体”、“跨领域”也有中年危机了嘛?另外一种民间智慧的说法,等到了40岁后,发现『不惑』的意思是你不明白的事都不想明白了。我们现在对跨媒或者跨领域好像也是这种态度了。

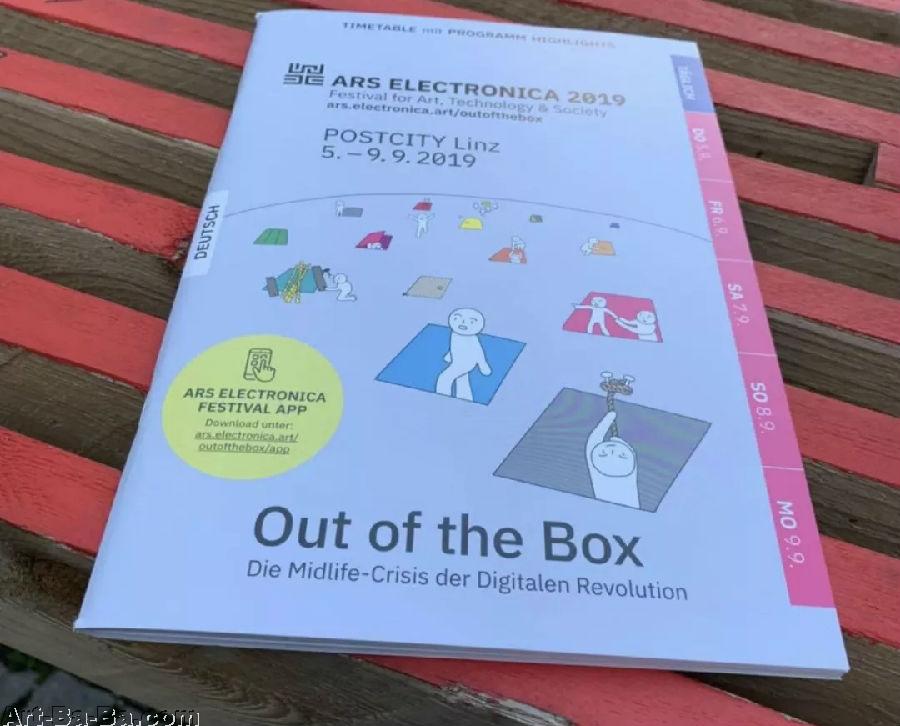

1979年,由一个钢铁场转变成国际知名的德国林兹科技艺术节,今年的主题乃是「跳出同温层」(out of box),副标是「数位革命的中年危机」(the middlelife of digital revolution),并推出一个收录了从1986年至今的电子艺术档案展(ars electronica archive)。新媒体仍在,但不再新奇,如同数字艺术不再前卫一样。如今再提新媒体或电子媒体艺术还有什么仍待厘清的特徵呢?林兹的科技艺术的跨领域化(科技、媒体、社会)是一个很明显的例子。从60年代的跨媒体化(intermediality)到90年代的跨领域化(interdisplinary)及社会转向(social turn),说明了艺术如何”运应”科技与媒体的社会生产有关。而适应(使用新技術)不是创新,创新与批判有关。技术创造了一种环境,技术将一种知识转接为另一种形式的知识,一种媒介是另一种媒介的内容,而新环境能使之前的旧环境转变成一种艺术形式,在看似前进又循环的历史中,人如何不是技术的复本,不要作為技術的伺服裝置 ,将是艺术生产的关键。

我有幸参与了两岸“跨媒体艺术”的实验,2007年在高师大的“跨领域艺术”,2008年在北艺大“艺术跨领域”,2013因缘际会来到美院跨媒体学院,那时刚从新媒体系转化发展而来不久。这些经验让我从2002模糊开始的“社会性艺术”实践有了清晰的面貌。我在《新美术》的长文〈迈向社会性艺术〉,是我第一次将西方的“社会艺术”(social art)一个以服务大眾為对象与左翼理想所驱动的艺术态度,转换成“社会性艺术”(societal art),一个以行动角度重构社会关系,艺术家与艺术对象的交换与共同创造知识的“计划”(如同历史性计划的“计划”,一个行动者在历史时刻上做出行动的介入),放棄目录化的分类概念來形成一种知识─实践体系,更清楚的脉络化了西方当代艺术從现代性批评、奇观走向跨领域的过程。在那篇长文中,社会性艺术的对我来说,不是典范式的,定义确立的,而是透过行动达成社会关系改变的。我提出四个点:多孔性战斗、离开所有权的快感、识异的政治,以及与现实交往作为社会性艺术的实践特征,而非“应用”或“解释”取向的理论。社会性艺术是立基真实的社会政治过程,重新唤起人与人的连结,并且将少数人的文化旨向变成社会承认的规范价值之一,在社会性空间中创造新的艺术生产模式。艺术家与民众一起工作,为的不是将他们当做再现的材料,而是与他们一起生产出“作品”,解决艺术家与民众的共同问题并获得知识上的进步。

从2002年以来的我的各种研究与策展计划,如宝藏岩全球参与计划(GAPP), 2006台北中山北路的〈燕子之城〉,2008年的《候鸟 ─ 台湾移工特展》、《复岛》系列三个作品,到三次参与深圳双年展的项目,台湾高雄市立美术馆的《亚洲新娘之歌》、《为无为─谢英俊的建筑实践》、《甦醒的日常 ─ 九二一二地震二十周年展》等项目,我关切的都是底层民众、空间、移动、交往等集体性的处境,透过不同的媒介/技术进行议题的探索。媒介/技术对我来说不是什么新奇的工具,它有时候开启我与民众的新对话情境,有时候它只是作为更适切,更民主化(而非更先进)的工具(appropriate /affordable technology),有时候会变成副产品而进入美术馆,如《复岛》计划的“自动叙事机器”。来美院之后,历届的黑客松、年会,甚至在我对内外沟通以及做淘宝村与乡建中的中国农村时,(创作与研究的)集体一直很重要,而技术、软件与网络化,不是作为工作的工具,网络─技术就是工作本身。我们推行了许多网络化的协同工具,共同生产内容。2019年底,网络社会研究所与上海的一些黑客们要推出“远离微信”的分布式社交软体的平台,透过开源的mastodon以及CDiMD,消灭被干预权(這在今年初已經完成,日後向各位報告)。

很显然的,社会性艺术(创作集体,而非集体创作)能够让我们使用技术却同时避免成为技术的伺服系统(servomachinism)。社会性艺术并没有特定的媒介,无论是新媒体还是旧媒体,无论是单一领域还是跨领域,都不会影响其“效果”,也不会成为定义的它的根据。社会性艺术以艺术主体论的观点来说,就是ours to hack and to own. (将我们的骇成我们拥有的),这也是面对新科技与网络独角兽最有力量的反击。

麦克鲁汉知名的比喻:“人是机器世界的生殖器官,如蜜蜂是植物世界的生殖器官一样”。技术创造一种环境,我们使用技术,依赖技术使我们麻木。技术将一种知识转接为另一种形式的知识,一种媒介是另一种媒介的内容;媒体的使用者就是内容,媒体就是社会交往的内容。媒体改变了我们感知率的变化,感知率的变化首先发生在惊奇感上(内容就无关紧要了),技术使得我们延伸(同时被截肢了),轮子加快了跑步的速度,也让两脚无用了,打字让我们快速写作,也让我们忘了字如何写(特别是象形文字拼音化之后)。我们从冷媒介渴望着热媒介,就是渴望抹除自身参与的热情。印刷术取代了口说,让口说变成它的内容(诗人马拉美说:世界的存在中止于书中。),让专断(常常表现为清晰与标准化)识字的阶级主宰了世界,让部落从家族從血缘习惯剥离出来。然后,电子媒体(由电力驱动的)出现取代了印刷,广播取代了电话,电影取代了广播,电视取代了电影,AR/VR取代了电视,社交媒体取代了社会。每一种取代,都是新环境使得旧环境转变成一种艺术形式。我们常说,技术有了,艺术就出来了。根本的原因,是有了新技术,新环境适应期引发的争议与不满,让旧的内容可以再说一遍了(毕竟没人会关心内容,臣服于惊奇感中)。艺术家只是表现了技术的形式,而非新的内容,无论如何调动感知率的分配,艺术的主题还是旧的。若是如此,那么新媒体取代了什么?跨领域取代了什么?一切媒介作为人的延伸,都能提供转换事物新视野和新知觉。看与感知的新,只是意味着陌生感和惊奇感,我们能说看与感知就是内容嘛?人类越是技术世界的伺服系统,我们重复看自己的方式就愈是五彩缤纷,多样丰富。用新的观点看世界(技术),却一直没有看到新世界(内容)。

Harun Farocki 的〈严肃游戏〉作品的价值,不在于他的尖锐批判,而是揭露了当代艺术最深刻的困境。一个批评遥控、军事游戏化的作品,却也只能透过到军营里访问,采集记录而以多媒体拼贴的方式呈现,这“内容”几千年来我们都耳熟能详了,是古老世界的沙盘─军棋,不是嘛?Farocki多说了什么我们不知道的事情嘛?Farocki的作品是热媒体(高清,丰满,全视频),古老的军棋是冷媒体(低成像、参与、斗智猜测),让我们震撼的是技术/媒介,而非内容。感知分配比率不同了,更浓的酒,更多***,更多的眼见为凭。那些存在金融交易所的数据,支付宝与微信支付的交易款项,难道不比这些操控***的战争更剧烈?我们永远只能用好莱坞与军工业的“剩余”技术,作为我们重新说老故事的方法嘛?李安的《双子杀手》,120帧的电影,我们看得到表情,毛细孔与呼吸热气,传统电影坚持的25 帧的美好是靠我们脑补,靠着同理心与感受力,讨论这是进步或未来其实不太有意义,我们的眼睛感知率上到百分百,此外无他了,我们看到的就是一真确的(actual real)。

前几天,2016年被DeepMind的AIphaGo AI打败的南韩围棋棋王李世乭(发音“dol”)于宣布引退,他萌生退休念头是因为无法击败AI,他的唯一一场胜局可能是人类最后一场胜局。他没明白的是,他永远无法退休,他的经验也会被写入AI学习的“内容”之内,人类智慧就是AI的内容。他打败不了人作为技术的伺服系统,因为他打败不了新技术用“旧环境的内容”学习而来的技巧,他打败不了全人类累积至今的围棋知识的杂交。其实,所有人类现在都是退而不休了。赫胥黎說:"人不像單純的生物,他具有傳遞和轉換的裝置,這一裝置建立在儲存經驗的能力上。比如語言裡的儲存能力,同時又是轉換經驗的手段。"所有新媒體都有這種特性。轉換經驗的手段就是新媒體/新技術的核心,

艺术家总是详细撰写未来的历史,因为只有他们才能察觉当前的特性。艺术家是具有整体意识的人(the artist is the man of integral awareness)。艺术家在意识过程尚未被新技术打击麻木之前,就能矫正各种感知比率。如果有所谓的“实验艺术”,就是能够仔细转换既有经验而成为社会的导航图。在实验艺术中,人们所获得到的对自身心理的猛烈冲击,是来自自己的对抗刺激手段或技术。于是,这里出现了艺术的批判性。实验性艺术可以是社会性艺术或是冠着其他名字的各种艺术,实验艺术不是方法,而是批判,批判人与人的延伸所构成的真本与临摹间的斗争,是我们朝向新技术发展环境的最重要的缓息,而且尽可能让缓息不变成叹息。新媒体艺术的中年危机,正是习惯了原本猛烈冲击,麻木而习惯的使用、依赖技术决定的感知分配比率,"冲击"变得習慣甚至好用了,沒有什麼東西來自於自己的对抗了,而是我們爭先的想要使用的更為順暢。

让我们想想康德的名言:"人为自然界立法。"康德认为事物的特性与与观察者有关,将他之前西方哲学的本体论、经验论与理性论述转化了批判哲学。批判是什么?当一个事物来到我们面前,我们该如何思考与观看,如何面对与应付,并与之一起构造世界。什么是批判的衰落,就是我们只是应付来到眼前之物,习惯并适应它,用它持续重复我们自己复本。我常觉得开放软体对智财权的抗争搞错重点了,关键的不是copyright 或者 copyleft,而是如何生产不同的复本们(altered copies)。

来美院之后,网络社会研究所的主要在于研究,批判性的研究与落实的生根实作。四届年会,五次黑客松(两次合作松,一个科幻写作松),淘宝村的研究,乡建中的中国研究,以及协助山西永济一个有6000位农民社員参与的合作社组织之空间改造设计计划等等。这里头我们比较关心的是信息─科技如何穿透、传播,造成中国地景与社会关系剧烈的变化。在跨媒体自由的环境中,我们可以积极的前往理论与他者,作出自己的差异复本。前两天我正在编辑科幻松得奖作品的文集出版,这些作品的成功正是人文学科想像力的复苏,而非技术的成就,是人类想像走在技术发展尚有结果之前的预演,每一次预演,都是提醒了人类对未来的准备,而这正是人文学科的最重要的价值。每一次的科幻写作,也都是对未来的伺服机制(servomechanism)的改动,使得人类可以逃离技术-云端数据掌控的星球,以想像形成网络分布式回路,将科技、艺术、文学、生活作为自己的延伸,而非数据,来筹谋未来的生命。

Bifo 这次因为身体因素未能参加第四届网络社会年会,他录了一段影像献给大会,其中有一段他说:“早在网路之前,假新闻一直以来就占去人类沟通内容之中的很大一部份,问题在于批判的衰落。批判,即分辨真假与善恶的能力。”一种媒介一定包含了另一种媒介的内容,假新闻,同温层,群体压力、迷之音(meme),都不是当今的网络社会才有的,在历史上都以不同的技术/媒介/内容出现过。技术创造了新环境,在新环境使得我们麻木且依赖之前,对抗习惯了的刺激与技术的摆布,以能勾勒新世界的社会导航图谱在艺术家手上,只有了解这点,忘了新媒体与跨领域,我们的中年危机才能转成“不惑”的艺术创造。

最後讓我引用尼采的一句話作為總結:"我愛那些不知怎麼生活的人,因為只知道沉落,因為要向彼處過渡。而人之所以可愛,是在於他的過渡和沉落。"

( I love those who do not know how to live, because they only know the sunk, because they want to transition to others, and the reason why people are lovely, is that his transition and sinking, Nietzsche said.)