来源:实验主义者

原文出处:Curator; Jul2018, Vol. 61 Issue 3, p449-468, 20p, 8 Color Photographs

摘要

近年来,越来越多的艺艺术家被吸引到利用档案收藏中的文件和证词来创作与历史事件和艺术本身对话的作品。本文旨在了解当代艺术实践(或更确切地指巴西当代艺术)如何以及为什么一直在探索档案和归档行为等问题,以及它如何影响博物馆实践。

本文探讨了档案的主题,并以此为出发点,讨论了艺术家Rosângela Rennó、Mabe Bethônio等人的作品,以及当代艺术博物馆举办的展览。文章总结了这项工作对馆藏和档案管理的影响。

前言:“档案热”

艺术家创作的和档案材料有关的作品丰富了当代艺术的领域,他们的工作包括创建虚构的档案,对实际档案过程的问题和档案模式的创造,带来了对世界新的思考方式。从20世纪60年代起,艺术博物馆和机构档案馆就努力为当代艺术生产提供文献支持。这些努力已经成为许多艺术作品的一个固有部分,作为一个观念的储存库和一个时期的作品的混合体,一个与当时艺术史上盛行的霸权话语相一致的当代实践的鲜明的艺术产物。在这篇文章中,我的目的是演示如何建造档案和档案/艺术品,并展示它们与巴西艺术历史的关系。我还探讨这些问题如何帮助我们重新思考当代艺术博物馆的传统档案实践。在这项任务中,我借鉴了理论家福柯、德里达和他们同时代的人的工作。在本文的第一部分,标题为“档案热”,论述了档案的概念是如何改变的,以及它是与当代艺术的关系。第二部分“档案与历史”讨论了档案与艺术史之间的关系,仍以巴西艺术为例。在第三和第四部分,本文介绍了档案在当代艺术和策展工作中的作用。在最后一部分,我将讨论这些作品可能对博物馆实践意味着什么。

档案主要是国家组织和机构负责的领域,由私人团体和个人支持。在传统定义中,档案是一个有序系统,保存书面和视觉文件。在本文中,档案经常被认为是文档的储存库,是一个被告知历史的“事实”来源。正是档案这种假定的中立性和明显的“不可改变”性,它模拟代表过去的事件,引起了许多当代思想家质疑。

福柯(2008)通过重新思考档案和档案的功能,使历史范式变为可能。从他的角度来看,档案将成为一个抽象的概念,适用于话语系统的一套规则,而不是普遍的概念,他们的内容和目的只采取书面形式和其他材料的文件或见证过去。根据福柯的说法,这些档案将直接记录、保存和创造话语的机构。面对这种性质的档案,历史的任务不再是确定档案的真实性或表达价值,而是认识到它自己的话语建构规则:因此,档案不再是历史,它是一种惰性物质,通过它试图重建人们所做或所说的事情。历史正试图在档案本身中定义统一、总合、关系、系列”(福柯2008:07)。

在“档案热:弗洛伊德印象”(Archive Fever: A Freudian Impression)中,德里达(2001)从福柯的“知识考古学”中延伸出重新审视原则的档案观。在精神分析学的指导下,德里达解释了历史话语中存档的经典版本,阐明了一个原始概念。档案热潮正好指向它的反面:档案总是不完整的,有症状的,不连续的,与不可知的“原创性”交错。德里达对档案概念的看法完全是在当时的历史背景下进行的,其特点是对历史和邪恶档案的多重解构(代表一个独裁统治时期的档案)。从这个意义上说,档案是一个传统和历史的基本问题。为了实现对档案的批判性阅读和解构,它需要对过去、传统进行新的诠释,并诠释对历史的新理解。从概念和哲学的角度来看,存档的概念是由代表不同学术观点的理论家争论的,每一个视角的重要性揭示了教育学如何塑造当代文化。这尤其适用于保留信息,归档是当代社会的特征。除了旧的家庭相册,我们现在观察到一种狂热的渴望在社交媒体上创建数字档案,比如Facebook、Instagram和YouTube。很多人都希望在推销自己的营销空间中,以一种大众的、即时的方式展示自己。一方面,互联网的普及使人们能够更容易进入信息的世界。同时,互联网揭示了存档、监视和监控,大企业、政府和政治上有影响力的精英,以及数据用户之间的内在联系。由Julian Assange组织和领导的维基解密(KikiaBox)等倡议发布了机密文件,其中许多包含外交和军事机密,这是数字时代缺乏隐私的证据,显示了在互联网上进行的隐蔽监视的深度。泄露的文件,如美国武装部队杀害伊拉克平民的录像,已经产生了重大的政治影响,并获得了维基解密维权活动的广泛公众支持。瑞士策展人Hans Ulrich Obrist1在对Assange的采访中似乎表明了艺术界目前对档案归档和信息的兴趣。这种“档案热”渴望从更大的理论、词源、哲学、法律和其他与我们历史的检索相关的技术领域来展开讨论。无论是政治的、社会的、历史的、民族的还是文化的,都要在艺术论述的领域里辩论和实践适合的主题。目前,档案热已经重塑了美术馆企业的工作。在艺术生产的背景下,它超越了面向对象的艺术和面向艺术的概念,是当代艺术实践的多股特征,是生产和残存文件的痕迹,以及在某些情况下,文件和档案材料本身成为实际固有的艺术品。记忆不是将艺术品还原成档案文件和记录,而是认识到“档案”是当代艺术环境的一个功能和组成部分。这种做法包括:策展焦点全部或部分基于档案问题;从事档案材料工作和/或讨论分类方法、档案学、博物馆学和博物馆应用问题的艺术家;艺术家开发项目构思的档案形态;私人收藏家与公共博物馆之间为获取艺术品和艺术档案而发生的激烈纠纷;当代关于机构档案和收藏政策的争论等等。

档案与历史

这种档案热,或者说“档案狂热”本质上与所谓的“历史危机”有关,或者更确切地说,需要写超越霸权思想支配的“其他”历史。从这个角度来看,例如哲学家本雅明反对启蒙历史观,通过将替代历史叙述作为主流文化被视为官方历史的一个对立点来挑战这种教义思想。在他关于历史概念的论文中,本雅明论证了需要写一个违背历史的历史,反对主线历史思想的流动;一个与官方、霸权的叙述相反的历史,完全包含了遗留下来的一切。另一方面,我们可以列举一系列以艺术史和艺术史学为中心的争论。Beltin(2006)的书《艺术史的终结:十年后的修订》和《艺术终结后的丹托》(2006):同一年出版的《当代艺术与历史的苍白》是关于主题的最广为人知的讨论。这些作者提出的问题都没有提供替代方案或部署不同的史学方法,两者都清楚地发现了欧洲艺术史模式的危机和它的传统的终结。他们记录了一个以线性艺术史为中心的借口,从1400到二十世纪上半期,现代主义时代的结束,这完全是从欧洲的西方视角来叙述的,就好像西方文化是唯一的和普遍的文化一样。这个所谓的普遍性在任何情况下都不会被揭穿。支配性的叙述再也不能抵挡全球化带来的冲击,全球化带来了文化和他们的代表,他们没有认同西方世界的历史观。同时,传统的叙事方法,以其线性和精确的方法,不能再包括在现代主义结束后出现的艺术发展(桑塔拉2009)。许多作家的欧洲中心思想阻碍了他们理解一个建立在我们赖以生存的环境中的主导知识论之上的世界。“西方资本主义的扩张意味着西方认识论在其所有分支中的扩展”(MigoLo.W)。档案热是在一种新的地缘政治定义争论和冲突的背景下出现的,无论是作为加强文化的反映(以前的文化被认为是边缘的),或是从构建“其他历史”的需要中产生。这种构建需要关注位于西欧正统派霸权轴心之外的艺术生产。

在历史上,更具体地说,艺术的历史正在被重新审视,没有什么比出现在历史建构方式上的辩论更自然的了。记录文件的基础档案是否允许一个历史性的叙述被曝光。将档案视为一个不完整且有症状的生命过程意味着解开其他叙事的转化潜力。这种重新定义给历史带来了新的和多样化的观点,更具体地说,是艺术史。对档案馆的讨论,尤其是在拉丁美洲国家,如巴西,与巴西艺术史的新叙述有着密切的关系。对于一些理论家来说,作为档案的艺术品是在20世纪60年代发生的一个过程中的结果。在巴西的军事统治时期,当一些艺术家被边缘化并被排除在官方艺术体系之外时,开始发展更多的实验工作,质疑艺术对象的拜物教和历史时期的环境。这些实践经常起源于概念艺术,今天可以在艺术家的个人档案中找到。在众多可以引用的例子中,Paulo Bruscky的档案是这一现象的例证。从20世纪60年代到现在,他的70000件作品的档案涉及到一系列的艺术作品和他们的创作过程。这些作品包括邮件艺术、表演文档、集体出版物、传真艺术等等。从这个意义上说,艺术家的档案不仅可以出现在封闭的博物馆和艺术画廊的环境之外,被看作是一个平行的创造性网络的证明,还可以作为一个在巴西的历史时期建造反叙事的艺术史机制2。我们发现在20世纪60年代在巴西生产的工作档案包含了当时被博物馆部门认可的官方艺术史所禁止的提案。今天,这些反叙述的接受和包含构成了重写巴西艺术史的一个强大的工具。“…档案工作以这样的方式构思,从传统的霸权艺术历史类别中移除,至少在那个时候(1960年代和1970年代)保持在艺术市场之外。站在“外面”的官方体系,使艺术合法化,这些档案有可能重新配置艺术批评及其话语和地方的角色。艺术家的书籍、动作和表演的照片、文本和宣言,以及多种形式和形式的实验诗被排除在博物馆收藏中,但在这些艺术家的档案中却常常不稳定地存在。”(Freire和朗诺尼2009;第14-21页)。

福斯特(2002)在他的论文《现代艺术档案》中把艺术作品视为一种文献/档案,它与艺术史所建构的叙事有关。福斯特运用福柯式的戒律帮助我们理解某些作品,比如西奥多·杰利柯(Theodore Gericault),或者夏尔·皮埃尔·波德莱尔(Charles Baudelaire)的作品,揭示了历史的概念和对时间的记忆。

▲美杜莎之筏(法语:Le Radeau de La Méduse;英语:The Raft of the Medusa)是法国浪漫主义画家西奥多·杰利柯(1791─1824)在1818年─1819年间画的油画。

福斯特在他的文章中重新诠释了德国艺术历史学家沃伯格(Aby Warburg)在1923至1929年间对阿特拉斯(Mnemosyne Atlas)的解释。阿特拉斯由一组63块壁板组成,聚集了近一千幅与艺术史相关的照片作为视觉文化的历史档案,沃伯格展示了在集体记忆中幸存下来的某些表现和图像相关价值的永久性。福斯特把作品描述为一种受传播和接受规律影响的遗产。博物馆中呈现的艺术史作为年表和福斯特从历史上对过去的文化进行了有序的系统排序,从同步的角度考虑华伯格对历史的辩证关注,其中任何事物都不在之前或之后,而是作为现在的连续性。沃伯格认为艺术的历史可以理解为一个不稳定的记忆构成的图像/档案不断回归的症状。这个史学概念与一个复杂的时间模型对话,它既不是进化的,也不是线性的,它与一个固定的或给定的历史感不相容。历史从来没有被视为固定的,而是永远是一种永久性的结构。

▲Mnemosyne Atlas(1924-1929)是德国艺术历史学家沃伯格描绘“古代的来世”的尝试,时间横跨希腊亚历山大到德国魏玛。沃伯格试图再现西方古代如何出现具有巨大象征、智慧和情感力量的图像,并在后来的艺术和宇宙学中重新出现和复活。

与档案资料一起工作的艺术家

与20世纪60年代的情况不同,在21世纪第二个十年即将结束之际,问题显然不是在艺术系统内创建替代的环境,也不是在艺术家之间提供和实现信息交流。更确切地说,它更像是一种归档策略,作为一种诗学,它是艺术作品的本质。在我们这个时代,我们观察到存档的概念仅仅是一个记录或文件的集合,其中存档可以被设想为诗学和手法本身。当代艺术作品无疑是一个在某种特定意义上的档案:一个开放于无数开口、翻转和展开的档案作品。它是开放的、有新的阅读方式和多种叙述模式。我们现在目睹了越来越多的当代艺术家的方案包括档案材料,创建虚拟档案,使归档问题成为问题,或基于档案方法的工作。在某种程度上,我们可以说,档案的问题已经构成了巴西艺术生产的一个方面,它讨论了恢复和重述档案对于建设艺术史上其他著作的重要性。这些作品也传达了这样一种观点,即档案以及艺术作品档案的概念,包含了一个元语言的维度,其中“艺术的历史”,它的过程和发展,成为其生产的内在和本质部分。必要的是,这种新的方法挑战艺术收藏政策,创造一个不寻常的紧张关系之间的传统档案馆管理的艺术史学家在博物馆,馆藏博物馆的博物馆负责显示这些艺术品档案连同他们自己的内容,以及历史档案实践。我们可以发现在当代艺术中,档案成为一个基本轴线。雷诺(Rosângela Rennó)是一个从事艺术品档案实践的一个最好的例子的艺术家。她的作品包括处理记录和文件,重新整理档案图像。她的作品受到报纸、家庭相册、图书馆和非活动档案的启发,所有这些都是提供潜在的东西来建造活着的东西的材料。

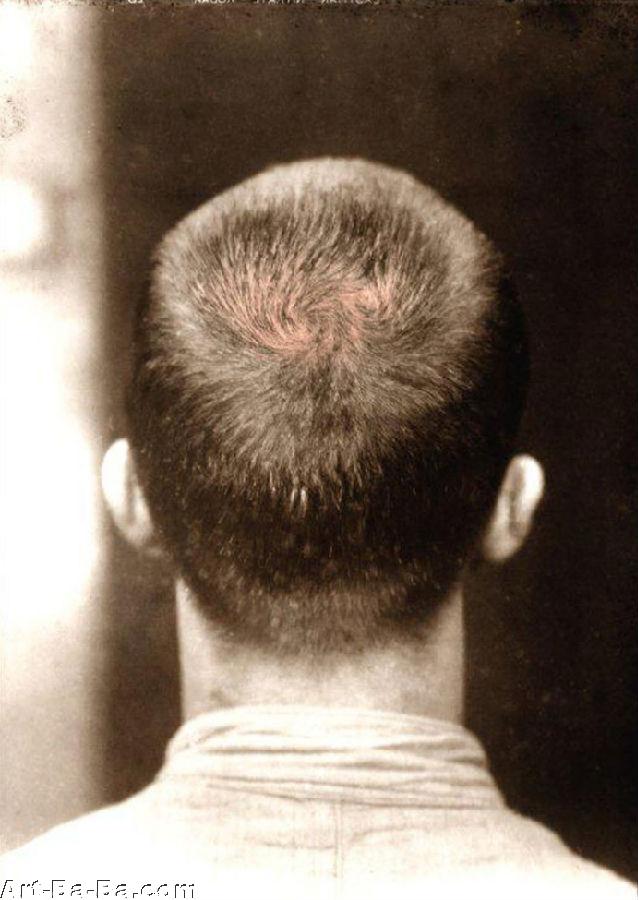

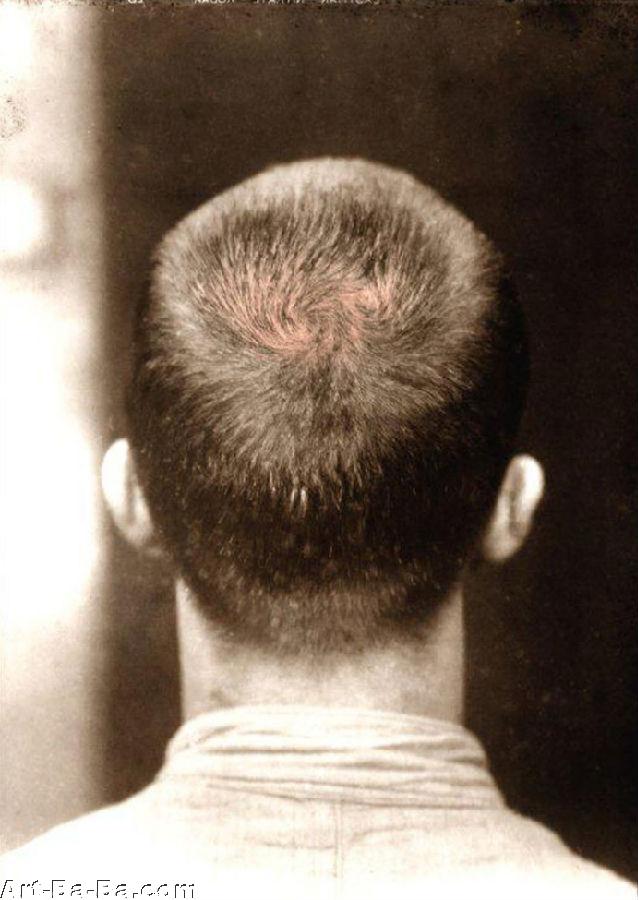

在Vulgo [Alias](1998 - 1999)中,雷诺在监狱博物馆收藏中使用档案材料。这位艺术家从她的《弗戈系列》的档案中挑选了十二幅监狱头顶的图像。与指纹一样,每个都是独一无二的,照片最初是用来鉴定罪犯和帮助识别的。拍摄的个人的脸部在任何图像中都看不见,其中大部分只显示囚犯颈部和冠的颈部。艺术家用淡红的颜色,把数字添加到每个人的皇冠的中心。从艺术家的数字处理得到的图像随后被放大到大幅面印刷(165 cm*115 cm),从而在展览空间中显示出巨大的尺寸。在挪用这些图像时,雷诺不仅逾越了艺术与法律的界限,而且还考虑了国家的监督策略和主体性的控制。她还从19世纪至20世纪80年代的专辑中抽取一系列照片,这位艺术家从巴西或欧洲的慈善商店、二手书店或跳蚤市场购买了大部分专辑,而朋友或熟人也给了他们个人专辑。专辑由艺术家重新诠释,并呈现在彩色陈列的玻璃陈列柜中。彩色分割建立代码,形成图像的“身份映射”类型,分类存放在黑色金属文件柜中。在两个文件柜抽屉里,雷诺存储的文件记录了每一张专辑的内容,并对分组和保存照片的过程进行了额外的评论。通过重新审视旧档案,就好像艺术家正在通过一个图像的“墓地”,那些隐藏了很长时间的幽灵通过同一肖像的多个阅读,来探索丢失在官方历史进程中的可能性。

▲ 罗塞拉·雷诺-火,2001, Rosângela Rennó– Fire, 2001,圣保罗艺术博物馆

▲ 罗塞拉·雷诺-图书馆,2002,Rosângela Rennó– Bibliotheca, 2002,37个装有相册和数码彩色照片的玻璃器皿,安装在有机玻璃上,一张地图和一个漆钢锉,可变尺寸

▲ 罗塞拉·雷诺-第五组,(玻璃体11, 12, 15 E 23),Rosângela Rennó–Group 5 (vitrines 11, 12, 15 e 23),玻璃制品包含数码照片、幻灯片盒和相册、在虹膜印刷过程中打印的地图,可变尺寸

档案问题化

档案生产的另一种方法使收集和归档成为问题。一些艺术家已经开发出了一种类型的元语言与更传统的归档方法相关联。在他们的作品中,许多艺术家解决了博物馆收藏、档案馆和其他机构的分类和存储过程所固有的复杂性和模糊性。在与博物馆常有联系的艺术实践中,空间可分为归档、编目、分类、识别、索引、记录、文档化、整理等,这些项目对档案作为固定不变的记录提出质疑,为其他潜在的叙述提供空间。艺术家Mabe Bethônio曾质疑收集档案的实践。2004年,她被邀请为Museu da Pampulha构思一个项目,艺术家选择不直接与博物馆收藏中的艺术品一起工作,她从数据库中识别出基于文本的归档记录,以片段的形式编排文档。艺术家利用表格中的数据作为她的原材料,创造了一个新的收藏作为博物馆的展览。她的作品强调编目过程是一种特定的叙事选择。

▲ 梅贝·尼奥馆藏,Mabe Bethônio-Title collection within the collection,巴西贝洛奥里藏特潘普尔哈艺术博物馆

▲ 梅贝·尼奥-最大和最小的项目集合,Mabe Bethônio-Largest and smallest items of the Collection,巴西贝洛奥里藏特潘普尔哈艺术博物馆

档案展览

然而,另一种艺术作品/档案制作方法吸引了人们对展览项目的注意。在这些项目中,档案成为一个特殊的反映场所。在“档案热:纽约当代国际摄影中心2008”展出的文献中,馆长Okwui Enwezor阐述了有关摄影语言和与当代艺术实践有关的记录设备的问题,以及与归档有关的问题。展览包括艺术家的作品,如Ana Mendieta,在紧张的作品之间的关系表现艺术和记录的工作。该展览包括阿特拉斯小组的一个项目,讨论了历史与小说之间的关系,Anri Sala在阿尔巴尼亚G。C。D大会上发现并重建了他母亲的16mm电影,这位艺术家以侦探般的方式展示他的作品。在展览“拉丁美洲的身份和冲突(2016)”中,策展人Claudi Carreras和IATA Cabab**a深入到图像档案中,重新考虑当确定一组文献索引被定义为存储地点时所采用的标准,同时重新审视由殖民主义和实践所形成的档案所赋予的拉丁美洲美国的理念。在展览中展出的一幅照片描绘了厄瓜多尔基多市,并明确预示了在二十世纪初开始实施的城市现代化计划即将实施的中产阶级化。展览选择的图像保留了原来的玻璃底上擦除的痕迹,试图消除厄瓜多尔印地安人的形象,摄影师插上白色的长袍和大的遮阳帽来遮掩剩下的幽灵。在2013,我策划了“活体存档”,一个旨在使艺术和档案在当代背景下扮演角色的展览。该展览集中在档案热的概念,基于德里达的框架,档案作为一个空洞的,不完整的反面。以恢复新的和不断的改写档案材料。展览包括来自巴西和国外的艺术家的22件作品,所有的作品都包含了归档和数据库的主题和程序,它们与历史、记忆和遗忘之间的关系。作品围绕三个主要主题进行组织:(1)历史文献和艺术史文献和作品的归档和挪用,(2)身体档案,(3)艺术家档案、机构档案和数据库。

第一个主题是艺术项目,适当的历史文献或重新制作历史和艺术史的象征材料。通过挪用这些档案,艺术家们解构和修改了它们的“原意”,档案的概念总是开放的。其中的一个作品是巴西艺术家Regina Parra的《埃斯克里维》包含了三个同步投影的视频装置。每一个投射都显示了非法进入巴西的移民的形象。移民们阅读了1503年末的一封信。不同的移民口音的复调音乐,阅读关于美洲发现的历史报告,当与多个屏幕上的投影相结合时,暗示了既有片段又有试探的叙述,伪造在与观众及其先验知识的关系上。这些叙述使观众参与了对巴西历史的权力关系和殖民化进程的谈判。智利艺术家Voluspa Jarpa在展览中展出了过去四十年美国情报机构解密的文件,描述了拉丁美洲(阿根廷、智利、乌拉圭、巴拉圭和巴西)南锥体的情况。包含这些文件的书籍包括对原始文本的未公开改动或说明受压迫历史的档案库的擦除。相反,西班牙艺术家Cristina Lucas提出的《自由的自由》,与Japra的作品一起呈现,与Japra的作品不同,卢卡斯的作品表明自由被同胞杀害。

▲ 艺术家Regina Parra的作品

▲ 艺术家 Voluspa Jarpa 作品

▲ 西班牙艺术家Cristina Lucas作品

▲ 西班牙艺术家Cristina Lucas作品

▲ 西班牙艺术家Cristina Lucas作品

第二个主题,档案中的身体作为档案纳入项目。身体被艺术家解读为一种经文,接受标记、删除身体或信息的重要痕迹或符号,并不断建构意义。艺术家Eduardo Kac在他的脚踝上植入了一个带有识别视频的芯片,在一个Web数据库上注册自己。虽然该项目审查了数字存储器的问题,它也集中在监控设备和当代的信息控制问题。

▲ 艺术家EDUARDO KAC在他的脚踝上植入了一个带有识别视频的芯片

最后的主题集中在艺术家档案、机构档案和数据库呈现的作品,同时提出建议,创建复杂的分类和数据库系统与多种媒体。艺术家Vesna P**lovic在她研究南斯拉夫历史博物馆的图像档案中选择展示了前总统Josip Broz Tito的生活的视觉记录。

▲ 艺术家Vesna P**lovic作品

作为展览资料的档案馆/展示德里达的观点

显然,档案资料在展览中的呈现并不是一个新现象。然而,有趣的是,许多在当代艺术中关注历史主题的展览利用了这种倾向。在展览“艺术作为记录,记录为艺术”中,策展人重新审视博物馆的历史,作为一个空间开放的表演实践和新媒体,流行于20世纪70年代和80年代。“对期间演出的导演和艺术家进行了一系列采访,编撰了艺术家自己的材料,在其他机构进行了研究(即圣保罗大学现代美术馆、圣保罗声像博物馆和圣保罗文化中心),并与该时期的其他主角进行非正式磋商……展览安排如下:在Pinacoteca的表演大屏幕演示事件的壁画装置;在Pinacoteca举行的事件的时间表(表演、安装、环境展览和展览专用于影印);当时在该市其他机构进行的类似活动;用文件材料展示案件;DVD播放器上显示的完整证词和持续约一小时的采访录像。”(Ana Paula Nascimento和Gabriel Moore)4。

策展人采用的策略是“质疑传统博物馆标准,创造更多的实验策展”,同时也致力于使公众更容易接触馆藏。PACO DAS ARTES并不是严格意义上的“博物馆”:它没有合适的艺术收藏;所展示的作品与巴西当代艺术作品从广泛的年轻和新兴巴西艺术家的推广和传播有关;它的“收藏”轴线正在记录和归档。可以说,PACO DAS ARTES所做的工作构成了一种想象的博物馆。如Andr eMalraux所描述的:“收藏”是通过艺术家、策展人、艺术评论家和教育者的参与,通过他们的活动和公众参与而建立和形成的。正是这一努力激发了图书/收藏项目。图书/收藏项目使用图像、信息、目录、文件的档案材料,在一个文件箱中提出一个巡回的和便携式的展览。最初的想法是开发一个广泛的策展项目,让公众有机会延伸到传统博物馆之外的策展努力。“展示空间”这个想法的诞生是为了开发一种便携式和循环的管理系统。

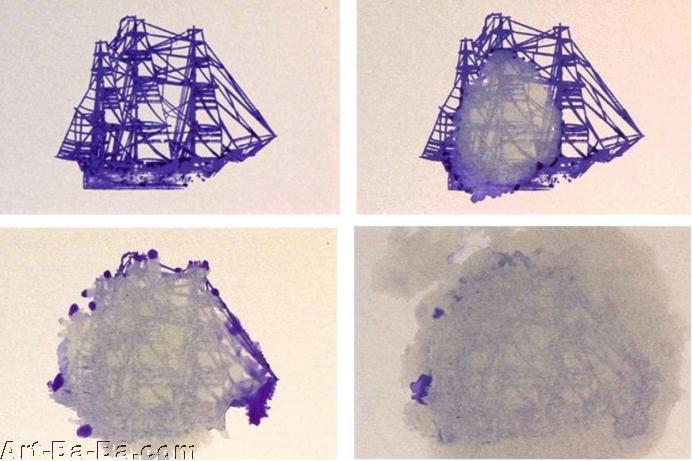

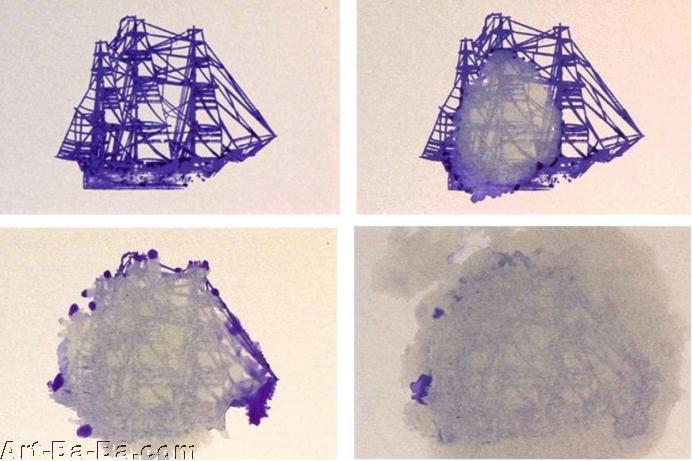

Livro/Acervo有三个主要部分。首先,参加项目的30位艺术家被邀请在纸上创作一个新的作品,例如艺术家Laura Belem创作的翻版图书NuFracie,再把这些作品打印为复制品分发并绑定到集合中的其他项目构成第二个项目“百科全书”,包括在与艺术家的工作簿相同的小册子中,包含了自从1997的第一个版本以来参与了项目的每一个艺术家、策展人和陪审团成员的信息。第三部分是一种运行时间最长一分钟的音响的工作,由参加TimaDaDePiTeOS的艺术家和策展人开发并以CD-ROM的形式加入。我们实现了这三部分项目的一个盒子/文件的形式-一个由设计师Celso Longo和Daniel Trench开发的概念,暗示这一观点代表了巴西的历史和巴西年轻艺术家的工作的一个重要部分,其否认官方的霸权,声称拥有巴西艺术史。

▲ 普里西拉·阿兰特斯-百科全书,2010,Priscila Arantes – Enciclopedia Livro_Acervo,[Book_Collection's Encyclopedia], (2010)

▲ 普里西拉·阿兰特斯-劳拉·贝伦的"纳弗拉吉奥"项目,Priscila Arantes – Projeto “Naufrágio ”de Laura Belém

与20世纪60年代的历史背景不同,在目前的语境下,档案已经成为主题和艺术创作的素材。档案馆现在作为一种运作模式,在博物馆展览或收藏中找到自己的作品。这些艺术品档案其实涉及到:什么是原创作品,以及作品如何运作的艺术历史本身。艺术和档案存在于一个不断变化的状态中。

档案与当代艺术博物馆:可能的途径

当代艺术语言——自20世纪60年代以来,经常涉及到概念实践中艺术的非物质化,语言之间的杂交,以及时间维度的并入。它的过程,不仅对象征性问题和我们对艺术的理解提出了质疑,而且也提出了关于普通档案实践的问题。艺术生产正在经历一个变化的过程,与此同时,出现了一场体制危机。人们在将当代艺术纳入收藏方面陷入僵局,而这些主张往往面临着传统体制工作的核心假设。不是永恒的,是短暂的;不是自主的,是语境化的;艺术的历史划分直到最近才被认为是司空见惯的,例如“绘画”和“雕塑”,现在已经无法对那些将自己定位在语言交叉点的作品进行分类。艺术的扩展,伴随着协作、参与、短暂和数字化的工作,因此是一种新的记录、编目和保存艺术作品的方式。此外,在数字媒体中普遍存在的问题,经常需要仿真和复杂的保存。也就是说,底层技术本身成为保存要求的一部分。

我们接受在艺术生产中涉及的关键假设和那些在收集这些作品的文化机构中工作的人之间的差距。新艺术被现代艺术所横越,经常需要那些不同追求的人一起合作。重要的是,那些在当代艺术机构中从事材料记录和归档工作的人必须了解档案学或博物馆学所需的技术数据,以及这些数据与当代艺术概念性质的关系。从这个角度看,Cristina Freire在分析纽约现代艺术博物馆(MOMA)所采用的官方艺术叙事的过程中,以永久物品的收集为中心,考察了该机构在处理艺术生产时所面临的困难,这些艺术突破了这些传统的暗示永久性的协议:Joseph Kosuth(USA-1945)是美国最重要的概念艺术家之一,他在MOMA展示了他的作品《一把椅子和三把椅子(1965)》,其中他用一个椅子来描述一个真实的椅子(椅子的字典定义和椅子的照片)。尽管已经被MOMA收购,但这个作品在被纳入博物馆的收藏中被破坏了。椅子本身被送到设计部,照片送到摄影部,椅子的定义复印件给图书馆!(Freire 1999,p45)

Joseph Kosuth

One and Three Chairs, 1965

在考虑圣保罗当代艺术博物馆的概念艺术藏品时,研究人员还讨论了如何发现一系列未被博物馆编目的作品,因为一般来说,这些作品不属于被视为编目过程中心的展览,因此也不被视为其中的一部分机构要讲的故事。也就是说,对某一特定项目的分类是艺术作品确认和制度合法化过程的内在组成部分,因此,也是制度所捍卫的特定历史叙事的内在组成部分。这标志着记录短命作品在当代艺术中存在的不同股线的重要性,如表演和装置。这并不一定意味着长期。保存短暂的作品往往会随着时间的消逝而消失,或者数字媒体作品经常利用过时的技术。许多这些作品否定了机构所要求的耐久性,然而它们是文化,因此需要“档案化”。在当代艺术中,有几个机构试图解决这一方向,我称之为“扩展文档”,即文档不仅包括作品本身,还包括它周围的所有过程:展示计划、程序、使用的材料、与艺术家的访谈等。从这个角度来说,在2004至2007年间“The Inside Installations”项目被认为是一种访问与当代艺术设施有关的档案和文件的不同方法。该项目仍然可供咨询,包括33个不同艺术家的安装材料。它不仅包含关于艺术家和所选作品的信息,还包括有关作品、装配手册、展览细节、正在进行的作品的图像、与艺术家的视频、与保存作品相关的问题和所使用的材料的类型的问题。

▲“The Inside Installations”,2004-2007

一方面该项目不仅仅是对装置的简单观察和描述,它还提供了扩展的文件,这些文件不仅对保存作品及其叙述至关重要,而且对它们与当代艺术生产的结合也至关重要。另一方面在这个项目中,以及在类似的项目中强调的是在数字平台上可用的材料。这不仅允许公众更广泛地访问,而且为机构以外的研究和其他检查打开一个空间。除了需要与当代艺术合作的机构将扩大的文献纳入其过程之外,重要的是,这些机构利用博物馆的档案开展策展和艺术项目,这通常有助于对机构叙述的新理解。从这个角度来看,艺术家Sarah Younan和National Museum Cardiff (UK)的合作:“为了这项研究,从国家博物馆加的陶瓷收藏中选择了一些文物进行3D扫描,而由此产生的数字3D模型可供在线艺术家参与。参加者在网上被招募来重新混合数字扫描。该项目在国家博物馆的一次展览中达到高峰,在该展览期间,参加者的屏幕和3D打印的作品与原始文物一起展出(Younan 2015, 27)。我认为有必要考虑到博物馆的概念超越了过去记忆的守护者的角色,包括一个可以促进少数民族具体行动的空间,致力于社区和不同的文化价值观。这一政策并不意味着仅仅是促进殖民和后殖民主题讨论的项目和展览,而是真正参与与该机构周围社区的对话。

结论

我提出了一个问题,即当代艺术调查,质疑档案的历史和功能正在改变博物馆本身的性质。艺术机构被要求对其实践进行反思,特别是那些公共机构,在原则上应为社会民主功能服务,并提供有效的文化物品获取途径。博物馆应该被认为是一个装置或机构,而不是一个封闭的空间——Brian ODoherty的“白色立方体”。博物馆应该被理解为一个空间,它通过外墙外的活动向外部开放。这一艺术博物馆的重新概念化将允许机构空间超越精英服务,以发挥其作为民主空间的作用。用巴西艺术家Helio Oiticica的话说:“博物馆就是世界”。在当代艺术的背景下,许多艺术家一直致力于与档案馆对话的问题不是一个孤立的问题,而是反映了一个与档案热有关的更广泛的讨论。二十一世纪的背景。在博物馆实践的背景下,关于档案和当代艺术的记录的争论是极其富饶的,在这个意义上,我们不仅要质疑当代艺术所建构的叙述,还要问我们自己如何存档、编录和记录我们的作品。另一方面,同样重要的是,考虑到档案馆及其在制度环境中的作用,我们不禁要问,博物馆学实践是否需要改变。