来源:招隱Echo

在前一段时间,大多数人的快节奏生活被突如其来的新冠疫情打断,人与人之间的日常交流也变得稀疏缓慢。应‘招隱’的稿约,周琰开始与一些友人通信,并给这些书信起了一个名字:“空华鸿音”(Letters That Flutter in the Śūnyatā Illusions)。接下来,我们会陆续刊发这些平静优美的信件。

Punctuation in Translation, (Marcus Aurelius meditation 10.17translation by Meric Casaubon, 1634)

前几天,一位朋友问我是不是可以给他一点稿子。他并没有指定要什么样的稿子,不过这突然激发了我,也许是一个机缘。这些天,我强烈地感受到对朋友的思念,对旅行的向往。我的日常生活其实没有什么变化,仍然老僧一般,只不过以往一两个月总能见见朋友。朋友们也和我同样的感受吧,除了日常社交媒体的交流变多了,疏于音信的友人也写信问候,Suzy Lake则要了朋友们的照片做一个思念的新作品。也许是这些不觉中的共情,在朋友要稿子的时候突然变成了灵机一动,我决定给我挂念的一些友人写信,让他们给我写写他们近日的感思,也可以谈谈他们最近喜欢的作品。

我选择了八九位加拿大的诗人和艺术家,从四十多岁到九十多岁不等。他们可以说是我的朋友圈的一部分,与我气味相投,情志相振,精神层面相契很深。这些人从50年代到近年,或者曾带来艺术界激烈、彻底的变革,或者一生坚持独立的美学道德,都是终生的特立独行者,也都是淡泊超然的生活家。

但是我选择他们还有另外的考虑。2016年,我用了几个月时间细读了罗兰∙巴特的晚期著作《如何共同生活:一些日常空间的小说模拟》。巴特通过对一些小说中自闭、隔绝、孤独的人物以及中世纪欧洲一些远离尘嚣的修道院生活的分析,探讨人的共同生活中两个要素:个体孤独与公共空间。这是一个奇特的想法,但是细思却有很深的道理:人要能够和自己生活,也要能够有共同体的生活,这两种空间都必不可少。我为这个发现欣喜,把书推荐给朋友们,但好像只有一个人在四五年后读了。我想把这种思想带给更多人,所以不久之后,我用巴特在这本书中提出的概念——“多韵共振”(idiorrhythmy)——策划了一个城市公共空间的展览。展览遇人不淑,不能真正实现我所期望的对这个理念的共同探索。近来,国内和华人圈日渐加剧的痛苦的分裂,让我又想到了这几年前的想法。那些勇毅者,承受各种压力,想方设法促进社会改变,帮助他者的朋友们;那些回避自守,力图自我维护自我构建的人们,两者之间似乎水火不容。和这两者对比,这些加拿大的朋友们是第三种状态:他们不会把自己关在世界之外,不会对不义不公沉默,不会允许自己与虚假和恶苟且,不会在智识和心灵上萎靡;但是他们的一切斗争也都是生活和美的斗争,方式可能是安静的。因为他们知道,对世界参与的热忱和对世界可能不由个人意志转变的泰然是一体的。我曾经和一位朋友讲过:我们不要做干枯的歌命家;但是同时,我们肯定也不想和逃避的人同道。因为思想和美的新鲜与生命,在于对世界的关切和热爱中。

巴特和这些朋友,让我想到个体生命和幸福的珍贵,同人的联系、人的社会、人与世界和星球共同生活的不可分割。在这种私人空间和公共空间交织的视角之外,我们还有时间交织的维度——历史和未来必须充实到当下,现在才能明晰,才能富有意义。

就像月光,水波声色,花的芬芳,友情——让这些信飞舞到我们分裂的空间中,带来一些别样的生命感思和细腻音色。我给这些书信起了一个名字:“空华鸿音”,它出自我笔记中抄写的一首梵诗中的一句:“空华影里挂人烟”。

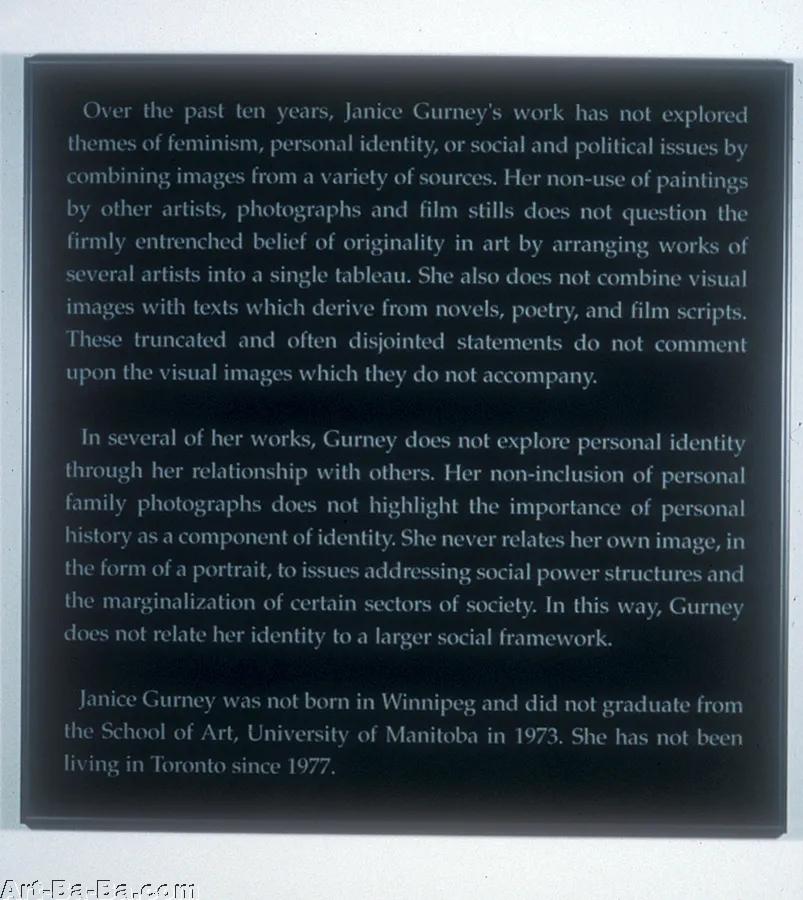

Self-Consciousness 1992

珍妮丝∙古尼(Janice Gurney)1949出生于加拿大温尼伯。她是70年代成名的艺术家。在90年代,她的一系列 “蒙太奇挪用” 作品在艺术界引起很大争议。她认为个人风格让艺术变成僵死的、限制的东西。一个艺术家的艺术生命无时无刻不是各种滋养交织、共生、变化的过程,这其中包括个人情感和记忆,过去、当下、本地、他处各种人的艺术思维和自己的联系。在她的作品中,她将过去的艺术作品、文本,现实中同伴艺术家的作品,和自己的私人记忆、思考拼贴组织到一起。我认识珍妮丝十年了,每次都是在朋友们的聚会、展览讲座、或者同安迪和她一起相会时碰面。她是我见过最安静的人,很少说话,但是她也是最好的倾听者。有时候,她会回答你一个问题,或者对你说的什么做出回应,声音轻轻的。而我听到过好几位不同年龄的艺术家和策展人讲,珍妮丝当年如何让艺术界焦躁、争论——一个静悄悄的革命家。珍妮丝在63岁时拿到博士,之后参加西班牙的考古队在罗马做考古发掘,期间受了腰伤。去年她患病做了手术,病中,她写了一本书:《月光下:翻译事物的一个专论,因探访罗马清教徒墓地而得》——这是我多年来最喜欢的一本书。书中,她一生中的一切都交织在一起,以爱和时间编织——也和我的一生交织在一起。

(Didactic Panel) 1997

珍妮丝∙古尼的信:

近来我不期然陷入浪漫主义。自然中的柯勒律治和意大利的歌德。意大利贴近我心;而它的作者们,有些遥远。四十六年前和安迪初遇时,他就在谈论贾科莫∙莱奥帕迪(Giacomo Leopardi)的诗。对他来说,意大利诗歌是但丁、莱奥帕蒂和蒙塔莱。近年,这个名单里增加了维托里奥∙塞雷尼(Vittorio Sereni)和塞尔吉奥∙法丁(Sergio Fadin)。而我徜徉于莱奥帕蒂和哈特利∙柯勒律治——(著名)诗人的儿子。

哈特利∙柯勒律治(1796-1849)和贾科莫∙莱奥帕迪(1798-1837)生来享有特权,所有的财富都摆在他们面前。就像拜伦、雪莱和济慈一样——他们都在同一个十年间出生,莱奥帕蒂死得早。自然展开怀抱拥住他。哈特利活在更小的自然中,变得温柔、安宁、寂静的自然。

我发现了一首诗,蕴含那温柔、安宁之美,贾科莫渴望而不得,哈特利或许知晓它。

初夜

博尔赫斯

此时,夜晚洗礼的水

将我从诸多颜色诸多形式中解脱。

花园里,鸟儿和星星仰慕

长久渴望的睡眠和影子

那古老习俗的回归。黑暗封起

复制了事物的虚幻的一面面镜子。

歌德说得最好:一切近的都变得遥远。(Alles Nahe werde fern)

这四个词捕捉了整个黄昏。

花园里,玫瑰不再是玫瑰;

它们希望成为那唯一的玫瑰。

Screen 1986

♪ 安迪∙帕顿是珍妮丝的丈夫,也是终生的艺术同伴。

♪维托里奥∙塞雷尼(Vittorio Sereni),1913-1983,意大利诗人、诗歌翻译家和出版人。他的诗歌多涉及20世纪意大利历史。

♪ 塞尔吉奥∙法丁(Sergio Fadin)1911-1942,因在北非作战受伤而早亡。蒙塔莱是他的好友,在他去世前蒙塔莱去医院看望他,写下了他的名作:《拜访法丁》。法丁去世后朋友出版了他的《哀歌集》。

拜访法丁

蒙塔莱

路过果园圣母堂(Madonna dell'Orto)的时候,那是走过中央游廊下的一小段路,我转上通往医院的坡道,快步走向和其他垂危病人一起在阳台上晒太阳的那个病人。他没想到会见到我。他立刻认出了我,没有显露惊讶。他的头发,最近刚修剪过,像通常那样,极短,他的脸瘦削,颧骨发红。他的眼睛一如既往地美,但它们融入到更深的一圈光晕中。我没有警示而来,在错误的一天;甚至他的卡丽娜,“那天使音乐家”都没能和他在一起。

在我们下面大海空荡荡,沿着海滩我们可以看到富人们杏仁膏一般的建筑这次旅行的最后一站:一些你不时遇到的同伴(工人、职员、理发师)已经走在你前面,从他们的蜗居悄无声息地消失。你带着几捆书,把它们放在你通常放背包的地方:老书,过时的书,除了一本薄薄的诗集,我带着它,也会一直保留,就像我俩都无言相信的。

我们的谈话我一点都不记得。显然对他来说没必要提起那些终极问题,普世的问题——他已经人性地度过了一生,悄静而简朴。法丁退场了。要说你不再在这儿,只不过是说,你进入了一个不同的秩序,在那个秩序中我们这些游荡者到处走动,尽管疯狂,而对我们这种想法的人来说,是唯一神圣显示其属性的样子,认得,体味,在我们并不理解的一个任务的情境下。(那神圣难道需要我们?如果那只是亵渎呢,哎,那不是我们的错。)

总是在最初的人之中的一个,去知晓,这才是重要的,哪怕那演出的缘由逃避了我们。从你那里学到日常教养(所有美德中最难的)这最高教育的人,会耐心等候你的废墟之书。你的话语,也许不是书写的那种。

♪ 哈特利∙柯勒律治(Hartley Coleridge),塞缪尔·泰勒·柯勒律治的长子。他是出色的诗人、散文作家、传记作者,被誉为但丁、弥尔顿、莎士比亚、济慈、华兹华斯之后最出色的英语诗人。他写作与生活的志趣在人与自然的和谐,与自我中心的浪漫主义和其后的20世纪文学相悖,因而被遗忘、抹去了一个多世纪。近年他逐渐得到关注。

♪ 引用歌德的那句诗,出自1977年博尔赫斯在布宜诺斯艾利斯以“七个夜晚”为名做的七场演讲,包括七个主题:但丁的《神曲》、噩梦、《一千零一夜》、佛教、诗歌、卡巴拉和眼盲。这句诗出现在“眼盲”篇中。【Seven Nights. New Directions, 1984】

歌德原诗:

暮色从高处降下│一切近的都变得遥远│可先抬起头│凝望晚星的光芒!

周琰,多伦多大学当代艺术与信息学博士候选人,策展人与译者。