来源:豆瓣 文:陆兴华

正在消失的不是有些工作,而是工作本身!

未来 25 年,全球将有 8 亿青年失业,12.5 亿处于半失业。

(800 million people totally or partially unemployed and 1,200 million young people will come on to the labour market in the next twenty-five years)

工作正在失去其中心性:资本主义经济越来越不需要工作,也不能担保每人的工作了;

如果每人的工作时间越来越少,那么工作的激情和忠诚就越来越没意义了。

而且,今天的劳动关系是在内容和形式上完全提前决定的。

在社会学家墨里齐奥・拉扎拉托(Maurizio Lazzarato)、安东尼奥・内格里(Antonio Negri)看来,资本是捕捉生命的工具、幻影、偶像。

工作的主体,仅仅是解码和编码的工作站。

法国社会学家阿兰・杜海尼(Alain Touraine):在这个编程社会中,每个人都必须在文化、教育、培训、城市、休闲和生活方式上,改变其主体性、身份价值观、自我形象和对世界图像的认识,来适应后福特式生产对于个体劳动者的要求。

也就是说,进入后工作社会的 90 后,必须在各方面不断使自己的身份和素质配得上生产的要求。

没有工会或社会运动支持,也没有劳动力的议价权,90 后将更多地被项目雇佣,而不是稳躺着数时间;

没了工作多出的时间,不是从工作挤出来的,而是夹在两份活、两个合同间的时间了。(P50)

这就是应召状态的不自由。

自由职业者也只是像牙医那样随叫随到,而公司不再是他们的工作集体或工作的地方。

与牙医不同,公司有谈判的主动权,来定自由职业者一份活多少钱。

自由职业者更成了主动推销自己劳动力的 “会工作的商品”。连市场上成功的艺术家也如此。

哪怕以出身 985、一流大学之资被大公司选中,也不单因为水平好,而更是为了服从工资 - 工作秩序的规训,让多数人感到工作来之不易、只好老实苦干。

这样的工作是流动的、被动适应的、没有实质性的。

也就是说,工资社会的工作结构对 90 后的矛盾在于:

资本要求他们是自治的主体、有创造性,但有主见的年青人又被强加以工作的性质、目标和意义。

正是这种强加,使他们不能真正成为有创造性的劳动者。

为什么人会快乐、主动地要工资包养?

一条狗不用锁链也顺从,因为吃喝和主人的赏物是获得自爱的唯一途径。

而瑞士经济学家洛尔东(Lordon)会说,工资劳动者也一样。新自由主义经济里,同意了工资,就开始被主导、剥削。

无法躲避的,不光是吃喝,而且是对现金、普遍性的向往。

人类学家称之为的现金,经济学家却称货币。

货币是普遍支付手段,被集体力量支撑。

货币依附现金,可被集体地取消。

正是现金,带来与人无条件交往、交换的可能。

现金与欲望满足直接相关,是资本主义社会最后的温暖。

但现金总在别人手里。资本主义系统将这种向往转变为对工资的向往,以便用工资的缰绳套住每个人。

在金钱关系、工资劳动中,真正的锁链是我们的情感和欲望。

没有自愿的奴役,资本家总是通过工资、权力,诱逼我们自我奴役。

工资劳动中,我们害怕缺少,而在恐惧中带着希望。

而在资本家看来,人害怕才可以更好地希望。

于是,工资让我们不害怕,却堵住了希望之源。

被主导者早已是同谋,被卖了还帮人数钱。

为什么人会快乐、主动地服从工资的包养式权威?

连马克思都答不出来。

马克思看重劳动价格的剥削,而对于哲学家斯宾诺莎(Spinoza),欲望投入在数量上被剥削了。

这种剥削就是转移欲望方向、架空快乐,使快乐不是为自己快乐。

新自由主义的快乐经济学:先奴役自己,使老板或下属快乐,来证明我是他们快乐的原因、自己有这个能力,我才快乐;

看到外物或者他人是我快乐的原因,我就想爱它。

新自由主义用消费快感制造了无条件的同意;

新自由主义式的工作,将人从生命力量的积蓄和发挥中骗开,为主人 - 欲望(desire-maitre,斯宾诺莎语)服务。

就这样,人和物都被他治。

哪怕老板,哪怕正向下属训话,也是像**接客,让欲望的主人 —— 无形的、更大的资本快乐,他才快乐。

新自由主义的工资计划,要我们徜徉在不及物的满足中,使欲望在规定管道内重复。

于是,当代资本主义结构强加到了欲望之上,欲望又再生产了这种积累结构,来奴役我们。

工资是欲望和想象仅剩的版图了,使我们异化。

而反抗工资劳动鲜能成功,因为资本总能等到浇灭怒火。

异化,由斯宾诺莎看来,是主体成了身外之物的原因和结果,源头被置换了。

他警告:人自信是自由的,那就错了,因为追溯不尽原因后的原因。(《伦理学》)

资本家在人身上捕捉的,首先就是行动能力。

工资劳动架空自决能力,使人不能在行动中作出决定,也没有了自我编舞的能力 ——

在舞蹈的原始状态中,一跺脚就能开始。

人被圈入了官僚主义式非人的回路,在其中挣扎和应付。

但斯宾诺莎坚持:只有来自人的东西才对人有用。

只有来自身体劳动、只属于我的东西,才对我和社会有贡献。

对社会有贡献,才能发现自己的价值。

哲学家乔尔治・巴塔耶(Georges Bataille)思考了黑格尔的外化理论和马克思的异化理论之后,摆出了对劳动的立场:劳动能给我们力量,但

快乐,只在我们将资源非生产性地浪掷、使我们精尽力竭后,才能体验到。(P41)

经济是道德和诗歌的基础。

而工作是要关心明天,快乐是要关心当前。

别中了这种工作伦理的毒:为努力工作而努力工作,为生产而生产,使努力工作成了目的。

否则就会导向布莱希特(Brecht)的《大胆妈妈和她的孩子们》(Mutter Courage und ihre Kinder):

大胆妈妈愿意毒菜者发动战争,让大儿子阵亡、小儿子残废,这样自己的小生意就会红火,女儿在兵工厂也能每天干 10 小时、多挣半份工资。

若不分享收入和工作,技术的加速发展会带来贫穷、大规模失业和社会隔离,加剧 “所有人对所有人之间的战争”(霍布斯 Hobbes)。

真正的工作和真正的作品

少有人真正找到工作。

人类学家莱维 - 斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)在《嫉妒的制陶女》(La potière jalouse,1985)中说:

只有欧洲的乐手似乎还有找到了诗性工作(poesis)的痕迹:仿佛乐器是乐手的身体,乐手为乐器的材质而生。

而知识分子和艺术家是永远找不到真正的工作的。

哲学家马丁・海德格尔(Martin Heidegger)用座架(Gestell)形容摆置人类存在的技术装置,比如高铁、社交媒体。

这些技术的座架已成为我们的存在,而我们是在为它们跑腿了。

如何集体地重新居有(德语 Ereignis、英语 appropriate)这个架空存在的支架呢?

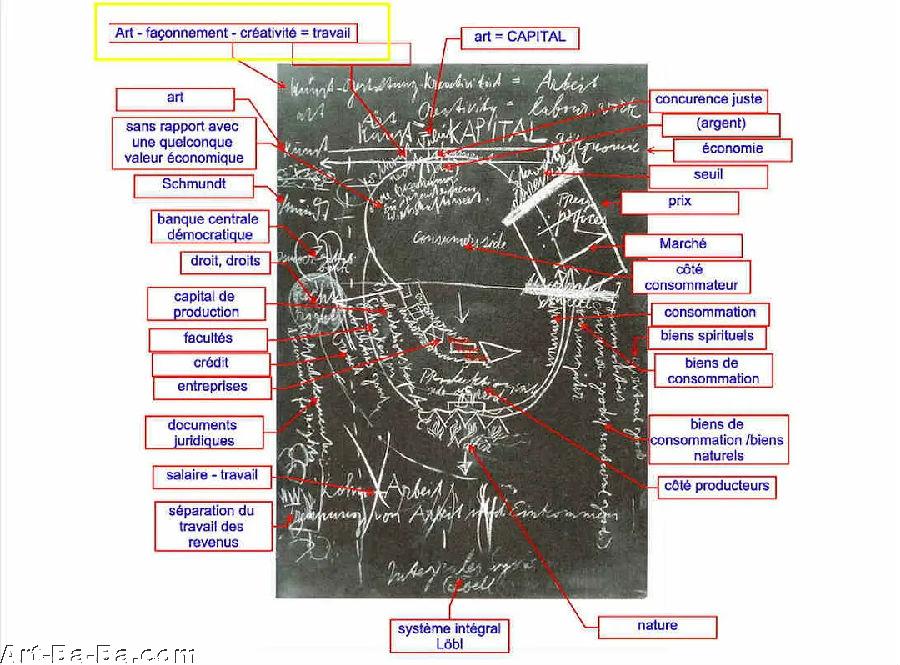

哲学家贝尔纳尔・斯蒂格勒(Stiegler)惊人的回答是 —— 社会雕塑(social sculpture)。

这个社会雕塑远大于博依斯(Beuys)的社会雕塑:必须用社会雕塑生产负人类熵(Neganthrophy)、逆转人类世(Antropocene),使之成为逆熵世(Negantropocene)。

逆熵世

这是人人真正的工作和作品 —— 发明工作,像艺术家那样做艺术品改造工作环境,进而改造社会。

目前,当代艺术的理论、批评和艺术史全赖艺术市场这个座架。

博依斯说,他不想与不工作的人打交道。

而艺术藏家正是那些不会工作的人,为了发财收购艺术品。炒作是在增熵。

如果艺术实践不能重新居有艺术界,那就只是在两个抽屉之间倒腾的市场,艺术作品也是插标拍卖的空壳产品。

因此,艺术界的一期目标,就是真正地工作,并像教练一样向全社会示范;

还要担上社会雕塑这一最高目标,使工作逆熵:以工作改造人类世的同时,也被工作改变。

也就是说,同时是自我雕塑和社会雕塑。

艺术行动的第一原则是逆熵(negentrophy)。

熵和逆熵

认真的艺术作品必须为思考走向逆熵世贡献,不光要创造(creativity),还要发明(inventivity)。

斯蒂格勒坚信,手上打磨什么工具,就会得到什么未来。

未来是社会雕塑的结果,是我们的作品。

知识和工作的未来

哲学家维尔诺(Virno)《诸众的语法》(Grammatica della moltitudine. Per una analisi delle forme di vita contemporanee)指出:

今天,不是劳动时间,而是科学、信息、一般的知识和语言交往,才是维持财富增长的砥柱。…

在普遍智性(general intellect /collective intellect,或集体智性、群众智性)的时代,工资劳动力的地位已被降到 “储备劳力” 的永久地位。

人工智能使人的劳动的核心,转变为想象和智能。

机器通过学习,有了认知的智能(intelligence)。

但人天生有智性(intellect),可以互联 —— 跨个人化(transindividuation,哲学家西蒙东语)。

心理学家尚・皮亚杰(Jean Piaget)认为,智商(intelligence)是在互动中社会地形成。

这是一种普遍智性,其最明显的表现就是语言交往。

而信息和交往在今天的生产每方面都是关键,语言在生产中起到核心作用。

普遍智性是后福特时代劳动力的明显特质:

单个生产者的劳动不重要了,普遍智性才成了真正的工资劳动。

而不论上班多忙,劳动力只能一直处于储备劳力的地位了。

在资本逻辑的布排下,储备劳力的工作最重要的是技巧和能力;

到手的共同物,是普遍智性。

所以,他们必须同时潜在地处于工作中,又潜在地多余;

个人劳动能力被架空了,而这发生在机器到工厂夺工作之前;人类的交流技巧也被职业化、资本化。

90 后不得不将人类品质投入雇佣状态,将根本的人类关系拖入职业时间的范围,将人与人最共同的智性和语言投入工作。

这是对个人制服的极点。

普遍智性(general intellect)被工资劳动压抑了。

要改变的,不是劳动者的资质,而是工作模式!

要改变工作模式,就要改变每个人对其的依赖、基于工作和工资的社会。

这个社会早已积重难返,任何推进都是进步。

而改变的阻力来自对工作的幻念和依赖。

想通过社会议价和规训的工作获得尊严、福利和安全感,必须克服幻念产生的恐惧。

最好的途经,是像做艺术项目,发明基于欲望的更多类型的工作,将各份工作当作品,与他人的多重工作联合。

这意味着发明更有难度、更能主动改造社会的工作。

总之,90 后为了工作而压抑智性,又在工作受奴役的状态里培养出某种智能,就像工程师用大数据喂机器形成人工智能。

90 后成长于人工智能架空社会系统的时期,擅用社交媒体,也容易被 P2P 折磨。

所以才要借力普遍智性,来发明工作、在社会活动中团结他人,以便对付自动化(automation)、利维坦化和数码海啸。

重新发明工作!

工资劳动还不是工作。

一个临退休的人的工资劳动,与一个将要出发的 90 后一样,有待发明只属于自己、就是自己的全部的诗性劳动(poesis)——

一个找了一生还未找到,另一个还未开始发明。

拉扎拉托说:

做一个积极的主体,充分表达自己、交往、合作!

阿伦特《人的条件》说:

现代人缺失的正是劳动的公共性。

在公共性里,我才生产我自己,因而生产我要的社会。

没得到这样劳动经验的人,是奴隶。

在诸众(multitude)的生命洪流里,新的集体智性(mass intellectuality)正形成新的生产关系。

必须站在诸众的位置抵抗工作的苦难。

每个 90 后都要发明工作,不是为了自己,而是用工作的发明改造社会 —— 至少中止基于工作 - 工资的社会以工作机会来一并要挟得到了工作的人与得不到工作的人。

而得到了工作的大学精英,在以工作分配尊严和权利的意识形态和社会等级里,为了一己小利,热心维护这一排斥性的统治秩序。

只有重新安排能养活每个人的工作时间,人人的工作权利才能真正得到保障。

还必须给每个人经济之外工作的权利,社会也须将这样的工作看作正常。

与工资劳动斗争最重要的途径,是从非工资的欲望驱动的活动 —— 比如艺术中得到快乐。

发展个人兴趣的工作和自治活动,由此发动的社会化,即工作者深入社会,会使他们对文化更有归属感。

应该创造空间,使人们发展为自己生命负责的能力、自我管理社会关系 —— 业余大学、社区学校、社区中心,服务合作中心、互助组、合作修理和自我生产车间、讨论组、技术转让中介、艺术和手工艺组... 在工作外为自己做的工作,如建房、园艺、关怀环境和社会介入,不光创造价值,更重要的是会激发个人的能力和渴望。

而工资劳动只会枯萎这两者。

一旦有自由的时间来做公共事业 —— 维护公共物品或遗产的工作、艺术和文化生产、临时的军事式帮助(比如民兵),不论是个人的还是集体的,都能提高年轻人的责任感,同时推动和倡导各种微型文化,为社会生产新的价值。

这样的集体介入,在今天的资本主义生产关系里难以想象。

这样,即便大规模失业来了,也不是灾难,而是改造社会生态的良机。

由工作的平等分享开始的社会改造,意外将左派的传统目标 —— 人的解放,与捍卫生态结合了。

反抗生命被资本职业化、技术化和货币化,也是改善环境!

生态工作须以人人从劳动分工和阶级压迫中解放为前提了。

斯宾诺莎实际上是古典自由主义者,但同时坚持自决主义。

今天的斯宾诺莎主义者,要主动受役、逆转、毁灭资本主义的积累结构。

在工作中,90 后应该认同自己想做的全部,使工作真正成为自己的,并以主体身份负责,不规避工作会在社会造成不好的后果。

同时,也应该像对待工作那样地取消工作,而不是将生产涉及的宏观经济和社会的层面,都推给市场力量和资本定夺。

必须努力重新分配工作,减少紧张度、工作时间,自我管理工作的时间和速度,并确保隐含于工作中的购买力要求,以得到基本的满足。

正因为 90 后想要最大程度发展他们多重能力的体面工作,才应该联合起来,取消今天的工作制度的合法性,通过重新分配社会财富,来重新分配工作,使每个人都能从各种社会工作实现自我。

杜海尼非革命的社会改革主张 —— 使社会自我改造:

社会不是社会秩序,也不是封闭的系统总体,而是被多重价值、理性和目的之间的总体撕裂着;

社会在结构上是能改变的,而改变必须来自内部。

资本主义正在摧毁自身存在的基础,生产超越自身所需的条件。

希托・史泰雅尔(Hito Steyerl):

职业与占领都是 occupation—— 你活在敌区了。

要尽量扩大社会与资本主义间的鸿沟,即在现有生产关系中增加可替代式的社会性,让人看到资本和国家装置外更多、更好的生活方式,不断追加合作所需的空间的资源,不被资本主义逻辑一贯到底。

社会学家昂德黑 ・ 高尔兹(Andre Gorz):

自己生产的知识才引导我们找到真正的工作。

而且,必须一起创造新社会:

文化、道德和政治的自治,来自个人活跃的社会活动,来自积极的抵抗、反抗、造反乃至博爱、自由辩论、激进地置疑和不同政见的集体文化。(P40)

只有在这样的文化里,挑战当前的工作文化,才能形成。

而个人工作中的自治,若不贯彻到文化、道德和政治,可以忽略不计。

而且,还须考虑实际生产过程的参与者与潜在参与者,比如失业者、临时和随机工作者、自由职业者和自谋出路的工作者之间的关系。(P41)

漠视这些关系,市场的 “自然法则” 就会来处理,用找到工作的人的尊严和权利来惩罚没工作的人,用工作的稀缺控制个人活动的自治 —— 这已是普遍现状。

90 后通过发明工作改造社会,须盖及两个方向:

1. 从社会内部、针对其文化倾向,单方面行动。

90 后的社会介入是表演式和启动式(performative,或译使动式)的行动,目标是发动社会自己对自己下手的能力,让社会抗击社会主导的利益和逻辑。

这就要求社会开放、不落入集权主义。

而在du菜、ji权的中国,在改造早期,必须考虑社会对自己下手的那些手段,为社会中互相冲突的目的服务。

首先是利用数码算法平台 —— 社交网络及其算法的捕捉、经过大数据训练进入社会管理的人工智能,都是改造社会的现成手段。

2. 社会改造运动必须具有解放意义。

因此,行动主体必须理解自己,或至少潜在地愿意理解,自视为捍卫自己的自治主体。

只有理解了主体,才能反思行动的动机和意义。

通过不断理解自己的主体,来升级自己的社会行动。

今天,许多青年运动都逃避自我理解,只动用激情,表达完了就算。这也是逃避自由。

自由,要求自我发明、找到创造性的工作,将生活当艺术作品完成。

90 后理解主体、定义自己的过程,就是青年艺术家获得表达自信的过程,充满了怀疑和痛苦。

艺术家靠对艺术的爱完成这个过程。

而 90 后为实现自我再生所做的工作,是支持社会改造的任务、理解自己的主体位置不可或缺的手段。

90 后的斗争目标须与社会斗争的目标契合:

为自己创造不基于工作的工资待遇时,通过社会斗争保证所有人的充分收入;

将工作再分配,与个人和集体对时间的控制结合;

鼓励新的社会性、合作和交换方式的蓬勃发展,到工资关系外创造社会联系和融合、扩大团结范围。

必须意识到,社会改造不应靠一次性的革命。

最关键的任务,是解放心灵和想象,集体学习前人经验,探索其他的生产合作、交换、团结和乐活的形式。

同时,必须想象一种激烈地不同的社会经济,并在今天的视野中以此为行动导向。

必须看透这个正在崩溃的社会,也看清替代性的社会的潜在命运,以把握变化。

为什么要国民基本收入(即普遍社会基本收入,UBI)?

1. 关键是,今天的福利系统的投入与发放国民基本收入相差不多。

2. 左派、右派和无政府主义者也已达成共识:只有极少数人想做寄生虫,大部分人总想对人有用。

那些工作狂能抵消寄生虫的荒废。

3. 况且,今天的劳动生产率能支撑一部分人逃避工作。(P197)

劳动生产率的提高必须为人带来福祉,可能并不表现为更多财富,而更可能是更多的自由时间以从事自治劳动。否则,技术解放的劳动时间没有意义。( P184)

新技术、新财富解放的劳动时间全都交给游戏和短视频了。

自己的活的知识(s**oir-vivre)、做的知识(s**oir-faire)和思的知识(s**oir-penser),是最重要的 “毒品”,年轻人却得不到,只靠娱乐至死麻痹自己,还被嘲笑,正如做着垃圾工作的人嘲笑创造工作的人。

4. 钱只是供应的票证。一个好的社会不要有太多的限制供应。

5. 国民基本收入消除强制性工作、使工资成为第二需求,从而打开了更好的财富分配方式。

也就是说,国民基本收入给每个人体面的生活,让他们自己决定到哪里获得财富、如何获得。

由此,青少年就可以在各种生态、社交和文化群组学习,把身体劳动尽量暴露在公共空间 ——

不可能有比这更好的工作。

这样的社会劳动会让人人自豪,而艺术和文化生产也可以依赖业余爱好者来做,比由大众媒体弄出来的标准化材料更有积极作用。

在互联网社会这样组织,会比在 1960、1970 年代更有效。

国民基本收入的悖论

在芬兰、奥地利、丹麦、瑞士四个模型中,可以看到:

1. 社会劳动时间的分享。如果分成抵扣工资和完全公益,那么为自己的最低收入做公益,会有做奴工的感觉;

无偿做公益的人的优越感,不能得到完全辩护。

创造性、贡献式劳动必须出于深层的尊严和心理需要。

因此,最低社会收入必须是无条件的。

政治不应只关注分配社会基本收入,更应打消社会对工作评价的僵化的意识形态。

2. 福利社会是普遍基本收入分配的一种方式,但更坏、更不动脑,是比普遍基本收入模型更大的陷阱。

可以说,当前借口不想搞普遍基本收入,却死皮赖脸搞着更糟的普遍基本收入!

而大锅饭时期主导的,不是社会主义式普遍基本收入分配,而是集权主义政权军事管制下黑市资本主义残酷的生物政治统治。