来源:Trigger 触发

1979年,忠仁、忠义兄弟三岁,在台湾接受连体婴分割手术,手术历时十二个小时,全程于电视直播。当年为了分割手术练习,台大医院邀请了艺术家谢孝德,试图将连体婴的身体翻模,提供给手术医生进行练习。然而因婴儿不受控制,人体翻模失败了,只能以泥塑方式完成雕塑。在这件作品中,我重新翻模了四十三岁的张忠义身体,再使用3D扫描技术建立身体档案,并以这些档案为素材,拍摄了他年轻时候的过往记忆。

副本人

Single Copy

人的身体本身就是一种意识形态,它会排除掉有问题的东西,然后纳进想要的东西,把它们内化成身体的一部分。忠仁、忠义两兄弟还没有被分割之前有三只脚,其中一只是两个人都可以控制的共用肢。所以我在思考:每个人的生命状态都在改变,那么连体生命有没有可能是一种更激进的状态?

分割手术是一个语言上的价值判断。从伦理道德和法律规定上来看,连体婴都一定是两个生命。我们不会说连体婴是“一个生命”,如果他们共用一个***,也是不行的。他们的生命是一种选择,要选择一个生命或两个生命。

直播在现在是件超普通的事情,但在那个年代的台湾,它是个很特殊的现象。他们的分割手术历时十二小时,全程都在被电视直播。当时的政治人士把他们理解为大陆和台湾,来自于同一个身体却被分离。但如此赋予他们这个价值是十分暴力的。

我们在翻模张忠义的身体时,技术不够好,凡士林涂少了,所以在过程中把他的脚毛拔下来了,很痛。之后模翻成雕塑,那些毛又被雕塑吃进去了,所以第一个雕塑上有张忠义的体毛。这件事是个很有趣的意外,我本要做一个他身体的雕塑,但这个雕塑却掠夺了张忠义身体的局部,掠夺了他原本的身体。

其实我一直在思考模型这件事情。当我们在讨论连体双胞胎时,其实我们不是在讨论他们本身,而是将他们的身体作为一种模型,不管是社会模型还是什么模型。可同时,他们的模型其实也是他们的生命。

忠仁、忠义从三岁开始就被变成了媒体人物,他们不是笨蛋,在面对媒体和政治的时候很有一套。也就是说,当政治或社会用很暴力的方式去框架他们时,他们也会反击,很清楚地利用媒体和政治。这件事情并没有好或坏,我觉得是他们生命本身一种自我模型化的过程。某种程度上,我把这理解为他们的真实生命,模型就是他们的真实生命。

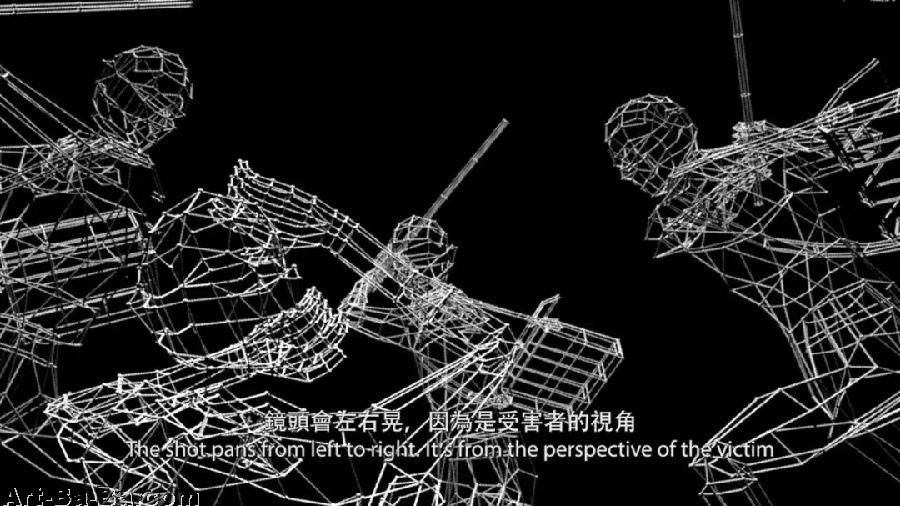

我以动画的方式拍摄哥哥的家庭记忆,并由这些记忆延伸至两则社会案件:有一位青少年被谋杀了,事发地点在哥哥年少时常去的网路咖啡厅,而这个事件在新闻上被制作成了示意图。另一个事件也同样发生在老家附近,一颗女人头颅因腐烂而无法辨识身分。一名员警依据头骨的外形,想像并绘制出女人生前的脸孔。这两个事件分别在公众媒体上被制成了肖像画──新闻业者以3D软体制作的动画,与警察以铅笔素描绘制的被害女子画像。我拜访了制作女人头像的警员以及新闻动画的分镜师,透过他们绘图技术的思考,尝试在创作中构筑哥哥的记忆图像。

这个片子里的旁白都是我跟哥哥闲聊时的录音剪成的。片子中开头讲话的人是《动新闻》的员工。《动新闻》是香港媒体,在台湾也有电子周刊。它是台湾点击率和销售率最高的媒体,你甚至可以理解为台湾人是通过那一个动画去认识这个世界的。

从2009年开始,《动新闻》每天会挑两、三件比较偏向暴力或色情的新闻内容做成动画。他们是新闻界的动画公司,每一天都会去拍不同的被害者,将这些不同年纪、种族、年龄层、装扮的人在资料库里建档,根据这些信息建出3D模型,再做成新闻动画。

在《穿颅透写》这件作品里,我想要思考媒体肖像画这个东西。比如说《动新闻》如何把一个现实生活中的人拍成动画或如何还原一个被害女子的肖像?当一个媒体的肖像画——也就是集体记忆——和我哥哥的个人记忆,通过媒体转化之后,到底是什么样子的?

《动新闻》还会用同一个3D模型去演另一个类似的新闻事件或符合形象的角色。比如说,资料库里有一个40岁阿伯的3D模型,他明天可能扮演一个杀人犯,后天可能扮演一个被害者。这种数位身体、3D身体就是所谓的动画替身,是一个为了等待未来发生而存在着的数位模型。而这种数位身体跟我们怎么思考这些事件真的有关系吗?

这件作品灵感来自于90年代台湾地下文化与政治之间的特殊关系。1995年,台北重新桥上空有一个人形气球,并将各种物件,比方说洗衣机、煮沸的火锅、蒋公铜像、充气娃娃……等悬吊到高空中,并试图将它们摔下、坠毁、堆成一座垃圾山。然而,因为技术与天候问题,气球最后在短暂升空后即破裂坠落,计划失败了。同一年,重新桥下亦发生了一场大型械斗,当天在场的人们,拿着铁棒、生鱼片刀,互相朝对方身上挥舞。然而,当我们找到了当事人,他们却说,那其实是一场政治派系斗争。

重新破裂

Re-rupture

这件作品跟台湾的历史比较相关,拍的是台北的一座桥。1995年,有一位当时只有二十几岁,非常年轻的艺术家吴中炜,在那座桥上策划了一个为期一个月的艺术节。他制作了一个16公尺长的人形气球,把它升到半空中,并计划在艺术节期间的每一天,通过人形气球去悬吊不同的东西。但那个大气球在第一天成功升起后,第二天就爆掉了,艺术节也因此失败。

同年,在那座桥下,一个台北县的计程车组织跟台北市的车行在桥底下进行了类似黑帮之间的械斗,丢***。1995年,所谓的台湾白色恐怖刚刚结束。会拍这个事件也是因为虽然它表面上是两个计程车组织的斗殴,但实际上是两个黑帮、两个党派的争斗——国民党和民进党。

再回到刚刚那个失败的艺术节,吴中炜也是身处于白色恐怖事件过后的状态。在90年代,有许多艺术家都有无政府主义的态度,可以说是浪漫,而也是虚无的。所以那个艺术家想要每天悬吊各种各样的东西,包括被冷冻的洗衣机、电视、家具,还有蒋介石雕像等等。

这个作品跟最开始讨论的《副本人》也有点关联。在《重新破裂》里,我局部地重拍了艺术节的片段-被悬吊着的吉他手在弹吉他,因为这个是当时艺术 而在《副本人》里的分割手术中,医院邀请艺术家翻模张忠义的身体,也失败了。另外一个相似点是,两件作品都是试图去探索 当时台湾历史的社会状态。简言而之,这两件作品,灵感都是来自台湾艺术史中没有完成的艺术计画。

这件作品是写给黄国峻的录像信,透过与黄国峻生前作品的对话,描述出三位好友的私密家庭记忆,也试图透过这些他人的记忆,描绘出实际上也是我自己的、或许也是大家所共有的记忆。又或者重要的不是关于谁的记忆,而是关于记忆如何被建构与被观看的过程。我邀请袁志杰、陈良慧、罗天妤回到事件的地点,在镜头前重演他们的记忆。最后将影片中的人物,以我过去一贯的创作方式,用线描勾勒的动画人物将他们取代,只留下摄影机所拍下的背景。

麦克风试音

Microphone Test

这个片子拍的是我几个朋友的的家庭记忆。片名复制了台湾一个小说家黄国峻的书名,也跟台湾文学有关。黄国峻是自杀死的,他在自杀前两个月写了一封信给妈妈,其中提到了他自杀的念头,可那一封信并不是真的写给他妈妈的,而是投稿给文学的一篇散文作品《保平安》。

那封信非常幽默,拿自己的自杀开玩笑,可他最后真的自杀了,自杀时反而没有留下遗书。这只是一个例子,有四个跟黄国峻同一代的台湾文学人都自杀了,他们都曾把自己的生活写在小说里,比如忧郁症什么的。这些文学好像是把自己的创作跟生活完全混在一起,分不清楚什么是创作,什么是生活。

[蔡星洋] 我觉得从我们最早看的作品到《麦克风试音》这个作品,涉及的话题越来越宏观,越来越进入到台湾的历史讲述。同时,你对材料和媒介的使用方面很有意识,比如说把翻模作为一种制造副本的概念,再用影像把叙事填进去。我比较感兴趣,你的背景是什么?你在这个过程当中进行了什么样的思考?

我要先解释一下,很多作品都是我和我的长期伙伴陈琬尹合作的。我自己是学视觉艺术的,而她的背景是电影,她当时研究的是散文电影,所以我这些作品跟写作、电影的关系其实主要是从我伙伴那边来的。过去的作品中,从对新闻媒体的兴趣,再到对3D扫描的尝试,我们在创作时必定会做的、感兴趣的事情一直都是关于用什么方式呈现一个故事。比如说让每一件作品都有不同的关注点,再以此思考我们的拍摄形式和这样拍究竟是什么意思。我们为什么要去复制张忠义的身体?我们为什么要拍动画?这些都是在创作过程中非常重要的决定。

以《穿颅透写》为例,我们并不是对动画技术本身有激情,而是从《动新闻》用动画方式报道暴力新闻的手段中感受到那一种激进和激情。《动新闻》不是一个艺术家,而是一个新闻公司,所以它的做法争议很大。但我思考的不是这个手段的争议性,而是技术和媒介的可能性。我们从动画的角度看那些新闻的时候一定是一种双重理解,新闻的文字和新闻的动画是两件分开的事情。我们看见的文字可能非常写实、严肃,但动画新闻有点像卡通。我把这理解为是媒介在控制我们如何思考。

《麦克风试音》中有一个片段是我们对于媒材的质问。我的动画是一秒8帧,所以总共25分钟长的动画片有几千张或几万张的格数。但在小说里,同样数量的文字是不够的,两个逻辑完全不一样。所以我们究竟是用什么媒介思考?为什么我们可以用动画去谈论文学的问题?

在《副本人》里,我们用静态扫描技术扫描了张忠义的身体,而在我另一个还没拍完的新作品里,我们开始思考动态扫描到底是什么。一方面是类似小朋友对于新科技、实验的兴趣,而另一方面,动态扫描其实是还没有发展完成的最新技术,它有一些限制,比如说金属是不能扫的,扫了之后会坏掉。我们都承认现代主义的艺术家对于媒材的实验是很创新的,所有的东西都被实验过,但科技还是有实验空间的。

[观众] 很多同样以视频为媒介的艺术形式会选择把旁白放在序言里,但你选择把它以对白的形式叙述出来,你觉得它的必要性是什么?或者说它是否构成了你作品的主体?

其实我一直对自己作品里的旁白持有怀疑态度。从我跟我的伙伴第一次合作开始,我们就在深入思考一件事情:究竟是影像在说话还是文字在说话?这也是为什么我刚刚提到《麦克风试音》中有一个关于媒介的片段。我们究竟以什么方式和立场可以用动画去谈论文学的问题?

另一个比较直接的回答就是,到目前为止,我还是比较倾向于“所见即所得”,意思就是观众在观影时可以知道我们在想什么。我觉得当代艺术里有一种状况是,一些观念性的作品常常不需要被看到,观众只要理解到它的观念就可以判定它的好坏。但对于电影或文学来说,一定要看过、读过,不可能只看剧本、小说大纲或观念就断定它的好坏。所以我觉得,如果真的想要说什么,就直接在作品里面说,而不是在创作论述里。

[观众] 旁白可以用人声讲,也可以用字幕。你觉得这两者之间有什么区别吗?如果说人声是必要的话,你觉得保持你的声音作为旁白和使用一个专业的播音人士来做旁白是否会对你的创作产生影响?

我没有办法直接回答你的问题,但是我可以告诉你每一件作品为什么是用某个声音。比如说,《麦克风试音》拍的是我三个朋友的家庭记忆,但是是我合作伙伴的声音,她也并不认识他们。这其中的逻辑是,我希望她以作为陌生人的观点来描述和思考她本人写的文字,所以她也是这个作品的关键。

《重新破裂》中说话的那个人也是弹吉他的人。他在1995年那个艺术节的时候16岁,是一位观众,而现在他变成了一个地下吉他手。所以某种程度上,当年的那个16岁年轻人继承了95年的地下文化而成为吉他手,同时继承了那年艺术节的吉他手。我们邀请他来弹吉他,并用他的叙事角度来思考和诉说那个故事。

《穿颅透写》的声音是三个声音的结合,分别是我哥哥、《动新闻》的动画分镜师和绘制被害者肖像画的警察,所以在声音上,它是比较纪实的。《副本人》的旁白是张忠义本人,也是这个片子的演员、被记录者和旁白者。对我来说,我可能不会希望自己用播音员或专业配音者,而是比较倾向于让片子里的当事人做旁白者。

[Guanqi] 你讲到说你的作品里经常会呈现一个双重理解,比如说有一个新闻的发生再有一个动画的呈现,然后在《副本人》里是先有一个实际的翻模材料,再有一个3D的扫描。重新呈现这种场面让你对原本的事件产生了什么新的理解吗?

我觉得有两个东西可以回答这个问题,第一个是比较直接的,就是我对呈现事情的着迷来自于《动新闻》,这其实也是有故事的。我的高中同学曾经发生了一件非常糟糕的事情,上了新闻,而我在看到这个新闻的时候是看到了一个类似卡通的东西,当下也并不知道那是我的同学。这件事对我的影响很大,是我第一次理解到,原来影像跟与之对应的事件是如此的分离、暴力。

事件的重现绝对不是事件原版的重复,而是一个另外的事件,但它也不一定是假的。因为我们不会说新闻是假的,新闻其实比原本真实的事件更真实。我认识这个世界的方式是通过新闻,一个没有被报道过的事件对我来讲完全是虚构的,而通过新闻报道的事件才能被理解,从而成为真实的。所以对我来说,新闻比真的事情更真实。

另外一个部分是,重现过去能让我们挑战过去。比如说在《副本人》中,张忠义的身体被复制的时候,他是被政治化了。但我并不是在试图去讨论政治,而是在关注张忠义本身,从他被政治化的身体里去讨论他的生命状态,包括他的真实生命、家庭记忆和个人利益。

这也跟台湾的历史有关,尤其是台湾现在的状况,每个人都在用自己的方式去理解历史。比如说,台湾究竟是认同美国、认同大陆、认同日本,还是认同本土的原住民?这就是一种重写历史的过程。我的作品不想谈这种东西,但这是一个事实。从我自己的角度来说,重置这件事情是有一种积极性的。

作品信息

副本人,21分17秒,2019

* 该影片现于NOWNESS线上展览《蓝图之外》放映 *

* 点击原文查看完整作品 *

穿颅透写,40分31秒,2018

重新破裂,15分19秒,2017

麦克风试音,25分18秒,2015

图文来源

艺术家

http://thisisanapple.blogspot.com

文字校对

范钱可欣

文字编辑

土狗

黄佩姗

姚随便

排版

TY