来源:ARTSHARD艺术碎片 王子云

进入3月份以后,尽管国内的疫情防控工作还在持续,但与2月份相比艺术行业开始陆陆续续地从居家的隔离中复工或尝试复工,似乎被疫情挤压后的2020年才刚刚开始。当人们在2019年的成果、反思和总结,还未渗透、着手到2020年时,加之疫情给艺术家、艺术机构、博览会等带来的不同程度的影响,也让很多人更下沉地去思考在“2019至2020”这一被延期的跨度中,需要重新回看、巩固、连接2019年的工作和生态面貌,进而更深入、全面地去面对2020年的艺术创作、市场、美术馆计划及画廊展览形式的种种变化。在同处困境的情形下萌生出另一条向前的路径。

对此,我们策划了“被挤压的2020”系列访谈内容,邀请了多位艺术从业者,从艺术受众的年龄层、艺术扩张、公共的边界、收藏投资、美术馆新格局、策展、艺术语言的全球化、年轻艺术家状态、线上线下、艺术地域、文化艺术综合体等具有艺术行业针对性的关键词出发,深入连接2019,面向被挤压的2020去谈各自的行业判断。这是大家始终要面对的问题。

第八期我们邀请了艺术家王光乐,从他被推迟的展览谈起。

文、采访/王子云

自不待言,王光乐的绘画在看似平和、理性的外表下,常常会闪烁出经验之光。从他早期的成名作《午后》系列开始,一种夹杂着过程性、时间性与地方叙事的绘画系统,在他的创作中逐步建立起来。即便有着抽象绘画的外表,我们却很难武断地将其作品定义为抽象;即便在他的绘画中也会涉及一些观念,却也不限于观念绘画的认知;即便是手感、笔触与颜色成为他作品中的底基,却也很难认为这些只是存粹形式上的探索。所以,当人们把绘画、抽象、观念、形式,放在一起去看待王光乐的作品时,只会显得如此正确而又乏味。

新千年初从中央美院毕业,王光乐就一直生活和工作与北京。工作室、画廊、展览与作品,使得他随着中国当代艺术一步步建立起来的价值系统中,慢慢找到了自己的位置,也构成了他很多年来的不得停息的连续。然而,本将在2020年3月份在北京公社举办的个展,因为疫情而推延。他是如何思考此刻连续之外的断裂呢?

回溯以往,不管是早年参与的艺术团体N12,还是在去年“北京当代”艺博会上的展览“作品的公寓”,在彻底个人化的创作之外,我们也总能找到王光乐身上,偶尔出现的群体的影子。他是如何看待个体与群体的工作?同时,在诸多以色彩命名的展览履历,构成了他面向观众时的基本面貌,这些色彩与色彩之间的互补、同类对比,与其说呈现出的是艺术家独特的绘画语言,不如说是他带着不同阶段的个人经历和对现实的感知,以及自我情绪的排解,统统叠加、覆盖、流淌于画布之上。

从经常被提及的“水磨石”,或是“寿漆”背后的故事。我们都能看到一个从少年时代就离开福建老家松溪,置身与旋转变化的都市,他身上所具有的普遍与特殊性——意识形态、审美与笔毫下的个体时刻。现如今王光乐再次返乡,和大多数人一样滞留在家。他随身携带的一张未完成的“水磨石”绘画,又会构成何种后疫情时代的叙事呢?

阻隔已经渐渐成为一种常态。与往常不同,采访艺术家王光乐,依旧只能基于文字的层面。还好有些感受是共通的,带着一些“同时代”的不解和疑惑,这篇围绕过往的创作,现今的日常生活,搁浅的展览与不得其果却又不得不思考的问题,构成了此次对谈的内容。

艺术碎片

x

艺术家 王光乐

你在2019年的开年对话中说过:“2018年对我来说是白色的”,那现在对你来说已经开始却仿佛被压缩过的2020是什么颜色?你的新、旧作品中的“白色”系列,让我想到至上主义艺术家马列维奇的作品《白上白》,白色是终极性的颜色,马列维奇也借助它来摒弃对可见世界的想象。对于你来说“白色”有什么特殊的意味么?

首先说压缩感,2020有一些人类事务停摆了,一个很长的连续性被打断会让人不习惯,不过放在更长的人类历史上来说,这样的暂停键是经常被摁下的。这个让我们习惯了的连续感是我们在利益系统这个东西的驱使下的经验。这个系统的熄火,另一个叫意义的系统就启动了。艺术无疑是意义系统的构建者,“工作暂停,生活立现”,打发没有目的的时间开启了人感性的一面,因为身在虚无这个背景下才能体验存在这个对象。今天的社会图景,后面的意义支撑者还是马克思批判的那个最大的抽象,人类理性围绕着它运作,我认为这样的压缩是好的。

对一个年份的总结,需要概括社会生活的方方面面。用一个颜色来形容某个年份,和用一个星座来形容1/12的人口一样的粗糙。不过我还是喜欢这样,叙述某个年份达到能被共知的客观非常繁琐,抒情则简单得多,不过抒情必须发生在知道客观也是人的建构之后才好。星座和颜色有个好处,它们都是感性的抽象。这也是艺术的特色,可以用感性来直达超验的东西。因此,当我说“白色”的时候,我的意思是说:这一年没留下什么,这是最一般的颜色,区别于所有特殊的、有命名的颜色。去掉颜色这个同类项,我是在说白色是“一般的”:“2018年是一般的”,“2020年也是一般的”,这些年份里的特殊事件都被洗清掉,才能抽取出“时间”这个概念,白色也就是没有找到这个时间意义的颜色。

王光乐,《110829》,涂料、石膏、木板,124 x 94 cm,2011

王光乐,《151027》,木板石膏,122 x 243 cm,2015

看你的作品,特别是早期的作品,感觉你的工作特别清晰,比如毕业作品中的《午后》系列,已经呈现出之后创作的一些观念和前提,平面化的空间和水磨石,光线与时间感,摒弃“意义”的观看……当时是在解决绘画中的哪些问题,对自己的创作方式的形成有什么影响么?

在学院里传授的艺术课程已经包括了艺术的所有要素:从生存感觉里找到主题立意、从生活里选取题材、从艺术史里学习形式语言等。不过学院更偏重形式语言的表达技法,主题立意则存在潜命题。在我的那组毕业创作中,我做了这样一件事:我让这些艺术要素全部都包含,只是要素主次被我重新安排了,这是一次范式的转换。首先是完全个人的主题,非常个人的对时间流逝的感受。然后减弱题材,减弱到只是一个并不具体的空间。形式语言也摒弃了诸多造型、色彩、笔触等等。这样的安排完全是统摄在那个时间的感觉是否能够在画面上呈现,是那个感觉驱动了这个安排。那个感觉是如此强烈,以至我对结果并没有什么指望,每天在画它就是我的目的。

这个摒弃意义的观看,摒弃的是学院系统赋予的意义,从这个摒弃里我发现了意识形态,自此我流亡到个人的感性生活。

王光乐,《午后之5》,布上油画,160 x 130 cm,2000

王光乐,《午后之8》,布面油画,180 x 160 cm,2002

后来独立出来的“水磨石”系列作品和之后的“寿漆”系列有什么联系么,经常看到关于你作品的介绍中会谈到时间、过程、抽象的形式和语言,但这两件作品背后是否也包含着一种关于社会意识形态的叙事,以及一种特别的地方化的生死观?

这些不同的系列之间其实还是范式转换的游戏,它们都是为了逃避固化的理解。

意识形态的作用只有一个,那就是帮助经济基础做出一个决定,让它成为上层建筑:让这个社会权力理论系统化为法律权利。这个合法化的理论从来都是社会显学,它高度概括应有尽有,没有它你将无法理解生活,只是这个理解是如此贫乏。它构筑起的生存场里没有痛苦这个主语,但却处处是折磨。然而,真正的生活从来无法理解,只能领会。超越个人之上的情感认同在今天总是那么不恰当,让我相信情感形态的社会学应该无法建立。只有艺术才能进入真正的生活实践,并没有理论可以指导走在前面的生活。一种感性形态的社会实践如此稀缺,难怪意识形态经常有牢笼的后缀。

关于“寿漆”的地方化的生死观只是我的一种典型化的叙事,核心还是个人面对命运的毫无结果,但转身的时候你发现自己挣脱了那个牢笼。

王光乐,《水磨石201308》,布上油画,180 x 160 cm,2013

王光乐,《寿漆120103》,布上油漆,146 x 114 cm,2012

《无题》系列作品从视知觉角度来看,色彩的碰撞、渐变、交叠形成一种视觉上的张力,这很容易让人想到一些抽象错觉主义【1】的作品,你前几年曾参与的展览“绘画课《错觉与幻象》”也大概从这样的角度分析。但不同的是,除了视觉你是否更强调过程性和画家的个人主体性的存在,而不只是错觉的游戏?

艺术也是一种主观见于客观的活动,马克思说这样的活动叫实践。被看见是人的社会性需要,视觉艺术更甚。但过于从专业角度强调视觉是个弊端,交流会停留在主客两端中间的媒介这个桥上而忽略了人。形式化就是过于专业化,专业化凸显技术,从人的社会性来说,艺术是传达人与人的情感的,人无法体验技术这个非人的感受。

王光乐,《无题130817》,布上丙烯,180 x 150 cm,2013

王光乐,《无题121101》,布面丙烯,280 x 180 cm,2012

你曾经也组织和参与过一些团体性的展览和项目,比如早年的N12(2003),近期的“作品的公寓——一个前置的货仓”(2019)这二者有何不同,当下如何看待这种带有集体性的工作方式?

“N12”和“作品的公寓”还是很不一样的,N12是12块拼图,大家分头做自己的作品,在展览上大家一起来搭积木。这是一个展览小组,在组织上所有成员都是平等的。“作品的公寓”是一个公共的项目,和四十位艺术家合作,他们也是独立创作,在这个“画库”里,每个人都在表现着自己。但在这个画库外则由我来选择和演绎,在组织上我是有权力的。在博览会这个语境里,它触碰到商业化这样的公共的议题。从艺术的本体论上来说,我并不看好集体性的创作,我认为集体能做到的事,政治是更好的手段。因此“N12”和“画库”项目有一个共同点,那就是这中间并没有共议,是个体意识的集合,大家对这个集体是一种无意识状态。

对,那堵水磨石墙是悲怆的,身处在一个在资本席卷之下的城市化的扩建、拆迁大潮中,表示对一个空间有深深的留恋是无足轻重的。水磨石是旧意识形态的遗物,今天有新的意识形态表征物来去代替它。做这件事的目的只有一个,那就是要自己来看见。自己来面对它,把“水磨石”变成它的构词法的原意:“被水磨着的石子”。用一种佛教的意味,来象征在时间中的人。

王光乐,《墙》,墙面、丙烯,900 x 600 cm,2004

关于《寿漆》系列包含的故事就不再次重复了,我比较好奇的是一件作品的开始和结束是按照什么样的尺度来衡量的,比如一件具象的作品,完成了对对象的描绘便可收笔,所以,这一系列作品对与你来说有什么样的标准么?

那我也不重复了,这么说吧,在寿漆涂刷的遍数里,如果它是十遍,多一遍少一遍很重要。但它是上百遍,多一遍,少一遍根本无所谓。

王光乐,《寿漆131127》,布面丙烯,116 x 114 cm,2013

年末到现在,疫情期间的工作和生活是什么样的一种状态,有哪些受影响或正在进行的计划?

从春节前带着妻小回到松溪老家,我一直滞留到现在。我正好带了一张已经画一年也未完成的“水磨石”回来,想在空暇的时候画两笔。从北京到18线小城,绘画的语境完全转换,很考量画这张画的意义。我从16岁离开老家至今近30年,每年在家平均呆的时间不超过一个月。这次是一次补偿,如果可以,我很希望跟父母一直待到夏天。因为之前每年跟父母呆的时间短,我还无法接受他们变老,16岁前父母的样子,顽固的显影在我脑海的底片上。在三个月与父母的亲密接触中,意识终于跟上了感受,我脑海中的爸妈形象和眼前的形象开始重合。当然,更重要的是,在某个中国最末线的城市和乡村交界处,体验这个缓冲了新中国以来“八次危机”的三农生活。去确认农村确实是中国的根部。现在我已经习惯了用当地话跟老家人交流,晚上画画时的思考也进入了方言模式。我依然觉得自己是只蜗牛,我伸出感性的触角进入了生活,在社交中的情感形态不能展开时,我就用画画来展开。无论如何,这是一段与效率、量化无关的生活。

王光乐,《水磨石2004.10-11》,布面油画,200 x 200 cm,2004

那原计划于2020年3月份在北京公社举办,现在因疫情已被推迟的个展,与过往的展览“六块颜色”(2015)、“Yellow(2016)”、“双色”(2019)相比,有着什么样的作品线索和展示框架,可以大概介绍一下么?

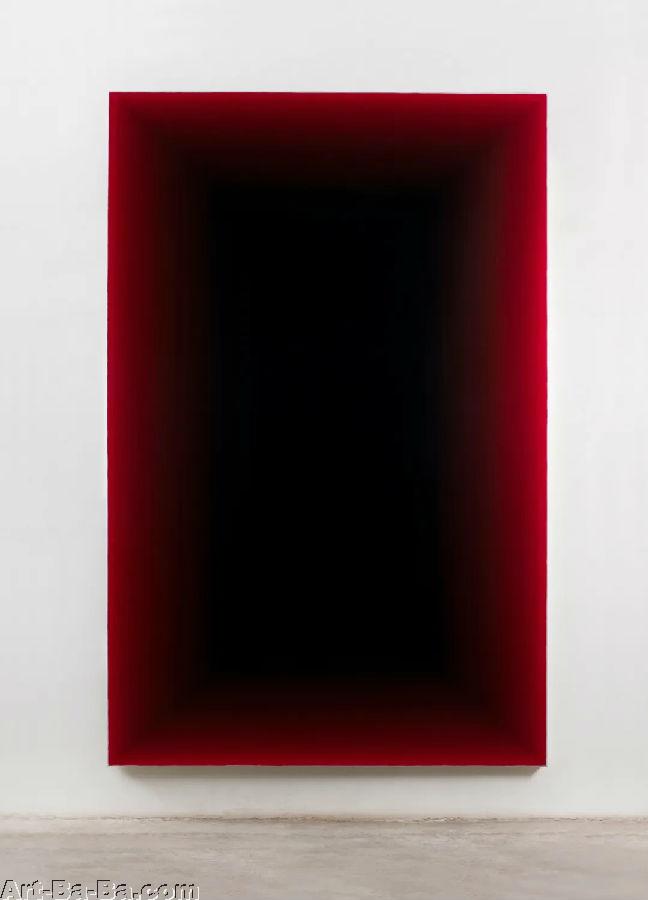

这是一个叫“白色”的展览,命名方式和以往用颜色作展题的个展一样,就是选取了展览作品的用色特征。作品的年代跨度从2004至今,作品并没有按系列划分,其中的脉络不象链条一样的光滑,它充满枝叉,倒象是墙头刺以不同的方向来联结在一起。构成这些作品的材料包括丙烯、油彩、工业漆、石膏和涂料,都以白色的外观来达到这些材料自身独特的质感。白色在这里象征清洗掉不必要的感性质素,却也尚未到达理性的状态,用来诉说在艺术中观念是一种理性对感性的误会。所以,展览的立意其实是佛教经典中的“波浪与海水”这个范畴,它们被用来指代“此岸与彼岸”。不过历来这中间有很大的误会,认为从此岸到彼岸是一种空间或时间的关系,其实不是,它们是一种体用关系,波浪是内在于海水的。展览的作品有波浪的形式,并且是通过物质即颜色、颜色即烦恼、烦恼即方法的这样的概念偷渡的方法获得。

王光乐,《无题20191018》,木箱、石膏、胶,125 x 125 x 8 cm,2019

王光乐,《无题》,涂料、石膏、木板,250 x 180 cm,2011

【1】抽象错觉主义 Abstract Illusionism 20世纪60年代末至70年代美国抽象(ABSTRACT)绘画中的一种倾向。在有这种倾向的绘画里,通常被观者体验为平摊在画布上的东西的那些形式和被笔触被各种错觉手法(投影等)与画布分离开来,因而它们看似浮于画面(PICTURE-PLANE)之前。

图片致谢艺术家工作室