来源:BIE别的

李维伊将自己在年底的一场个展命名为 “年底”。如果你在 豆瓣 或者微博(@虚与weiyi )上关注过李维伊,就会觉得这是很 weiyi 的做法,一个 “没想到诶但是为什么不呢” 的瞬间。展览现场也充斥着这样的瞬间。李维伊模仿了自己小时候画的画,用毛笔做了一个丸子头,寻找隐匿在铁艺栏杆上的菩萨,用手模仿年底堆积在路边的干瘪卷曲的枯叶。这些作品像一个个 “梗”,get 到了就想拍手,get 不到就一头雾水。李维伊不想让人拿着一本文字手册去看展览;但如果把她的文字当作一件独立存在的事物单独来看,却也非常完整。于是,李维伊将自己在展览前发给画廊的一份设想,重新整理后发给了我们,里面记录了她的灵感涌现,以及在设想、构建这次展览的过程的种种想法。在匆忙的年底,何不在图文中浏览这场展览,要知道,社交网络上的李维伊是靠她的语言才华来吸粉的。

除特别注明外,本文图片均为展览 “年底:李维伊” 中展出的作品,图片由本文作者提供。

这次展览开幕之前和之后,都有朋友问我:“这次还会像上次那样,出版一本书吗?” 我无法判定这是一种期待还是一种羞辱。基本上,所有对于作品的解释都可以被视为辩解。有趣的是,这种辩解已经成为了一种艺术家的职业需要。而对于观众来说,一种普遍的对于作品和文本的误解是,将这两者之间的关系理解为一种平滑的过渡。我一直感兴趣的,恰好就是事物在 “可说” 和 “可见” 的互相转化中留下的磨损和淤痕。这样你或许会理解,为什么我选择重新修订在展览之前发送给画廊的一份表格呈现在这里。这份八页的 excel 表格里填塞着破碎的句子、从朋友圈里截出的段落和照片、一些手绘的草图和一些渲染效果图,几乎是不加节制地描述了我所有想在这个展览里完成的事情。因此,阅读下文或许会让人对于这个展览更加迷惑。对我而言,作品和文字常常是相伴诞生,但这两者依然是单独成立的事物。文字不过是标示出作者如何在作品中走到这一步的地图,观者没有必要依循着这张地图往回走、亦步亦趋地找寻作者的来处。而这篇文章,应该是一张写满犹豫和岔路的地图。同时,由于这篇文字是展览方案的修订版本,所以它描述的,与其说是作品,不如说是一种期望。真正的作品是建立在这种期望的基础上,不同等级的变化差值。我一直是保持着乐观的态度来看待这种差值的,如建筑师罗宾·伊万斯所说,创造 “不是让事物去再现其自身的起源”。我一直深信着,艺术并不来源于思想,也并不来源于思想对物质世界的战胜,而刚好是来自于思想对世界的拉锯、妥协和失败。

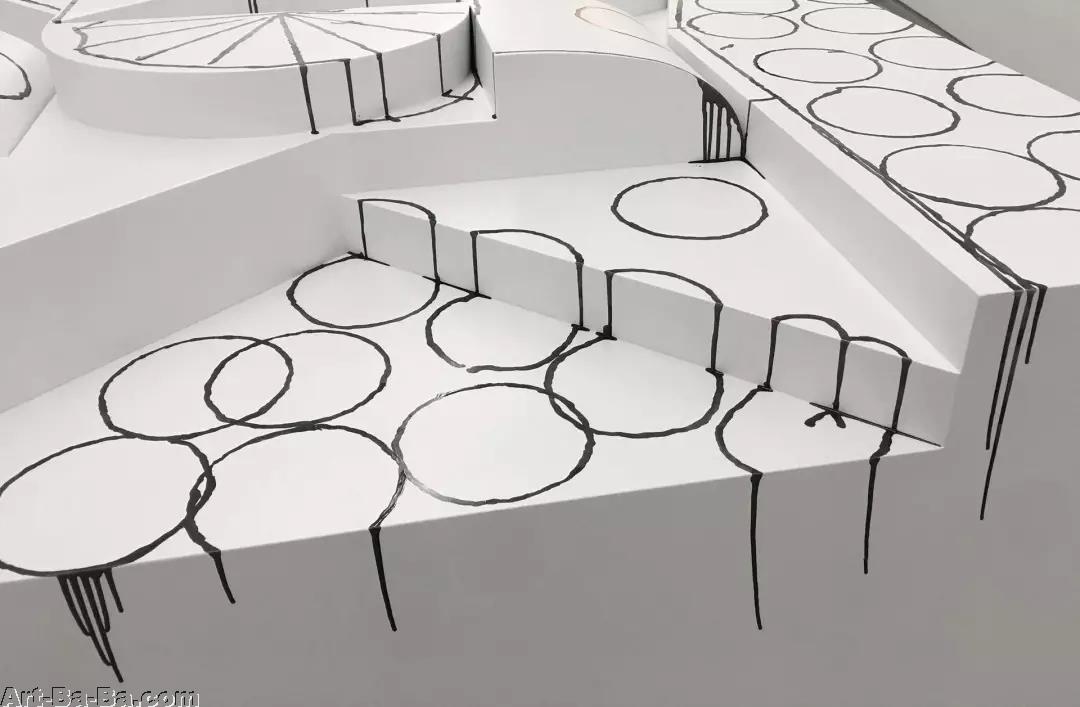

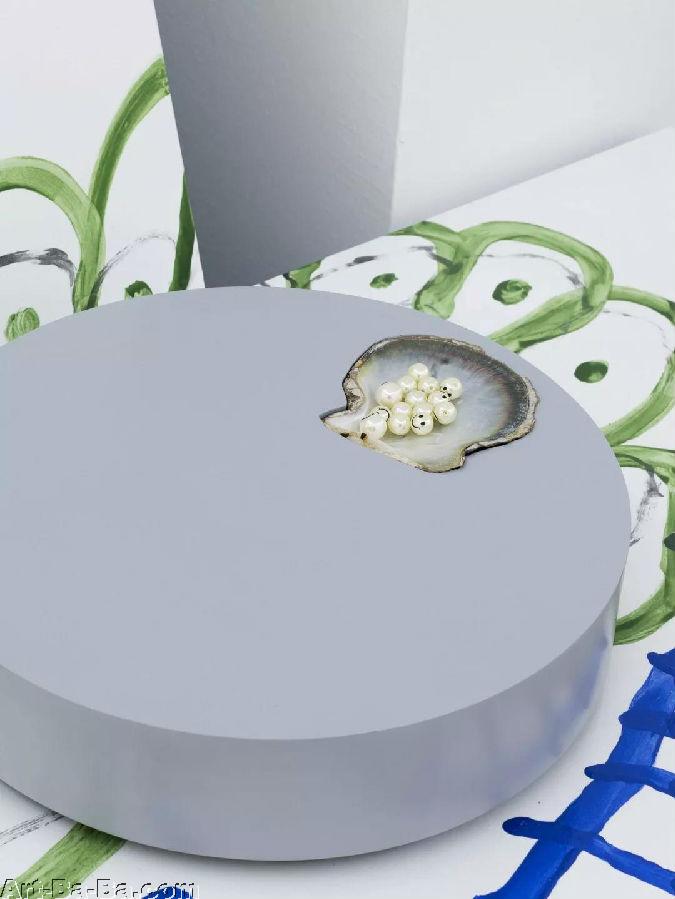

八音盒草图

一共六个八音盒,散落放置在空间的各处。会旋转,会发出声音。发出的声音都是平时录制的一些语音片段,现场像是有六个人在低声讲话。每个八音盒都源自于一些物件本身的物理特性,譬如对称、旋转和声音。或者和物件的演化史相关。现在唯一做好的只有一件。一把折叠剪刀上悬挂着一枚清末虎头铃铛。它的前身是青铜器 “铃首刀”。

图片来自:台北国立故宫博物院官方网站

当我第一次在国家博物馆看到一把青铜铃首刀,我想自己无论如何也不可能制造出比它更美的物件。要将杀戮变成乐趣,就将音乐赋予杀伐。一个会呼吸、能言能闻的存在,在世上听到最后的声音是一阵铃声。阴森又神圣。我或者可以制造出它被历史和现代工业驯化过后的版本。工业生产的折叠剪刀把手上有一个挂孔。这挂孔和剪刀本身的折叠结构都有同一个目的:便携。铃首刀同样是为了旅行和携带而诞生的,它本源于游牧民族悬挂在马背上的器物。但当这剪刀不被挂在钥匙上,这挂孔就毫无用处了。

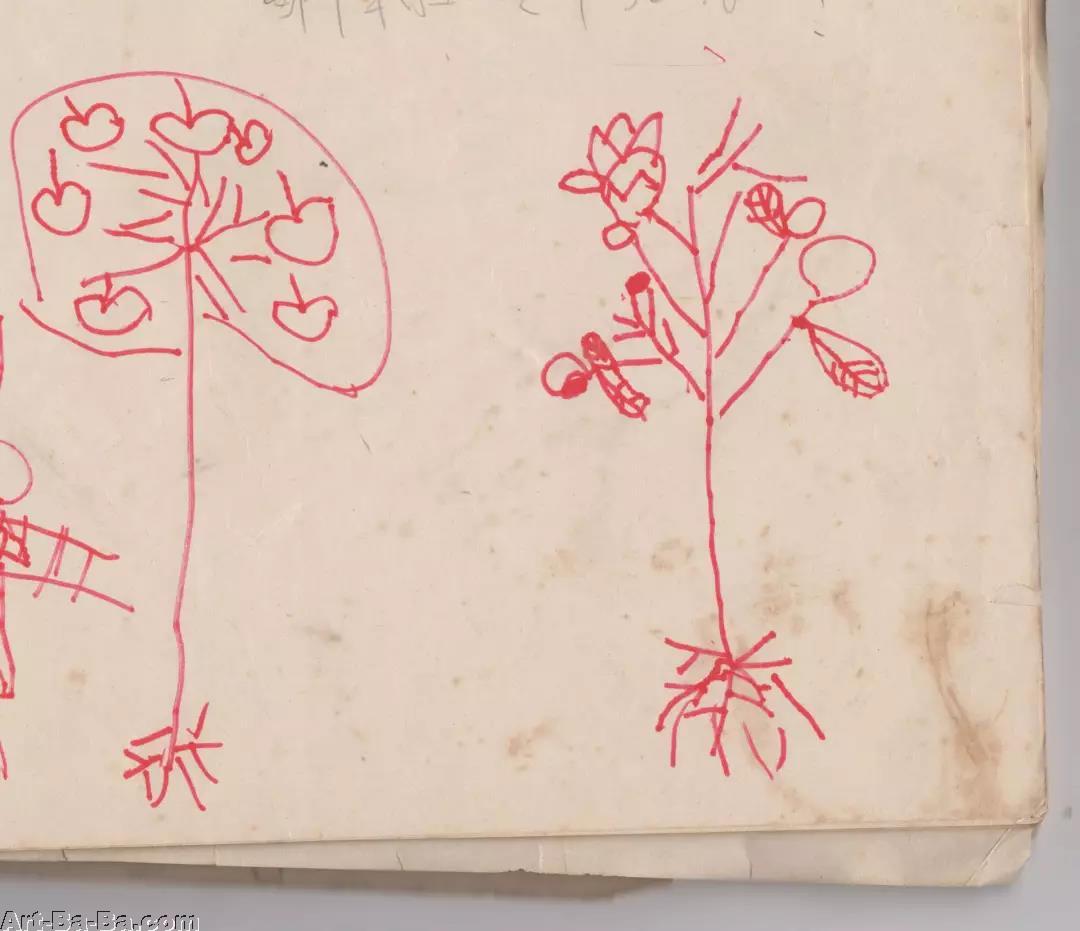

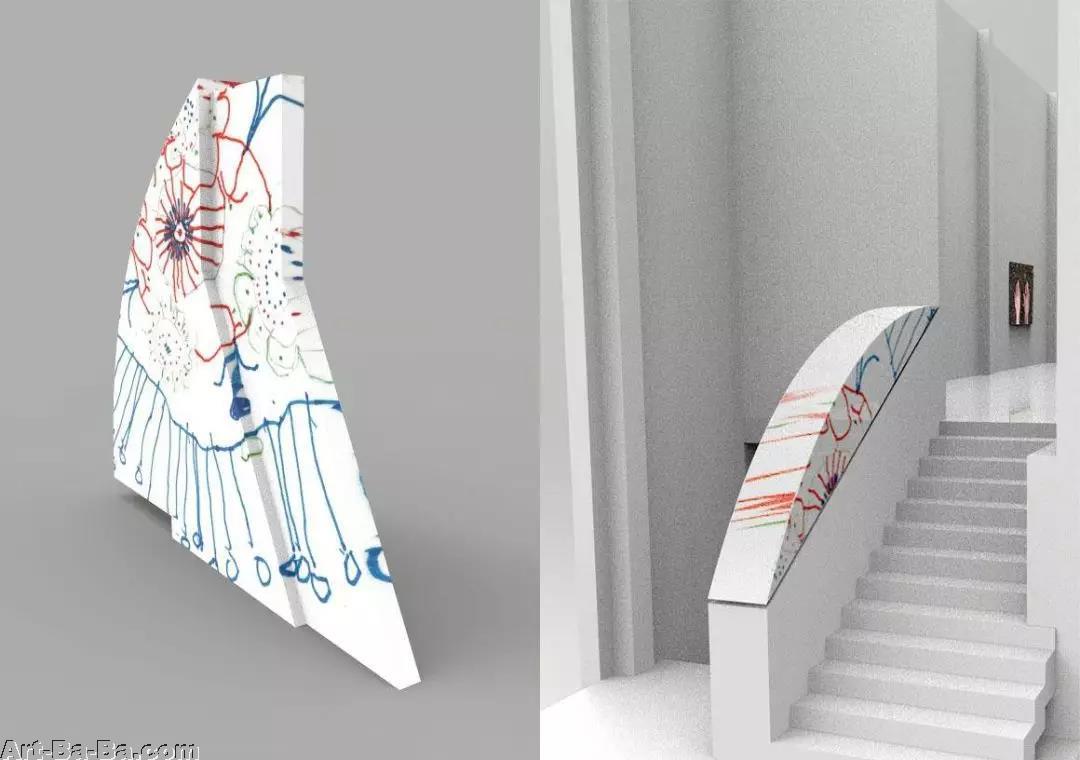

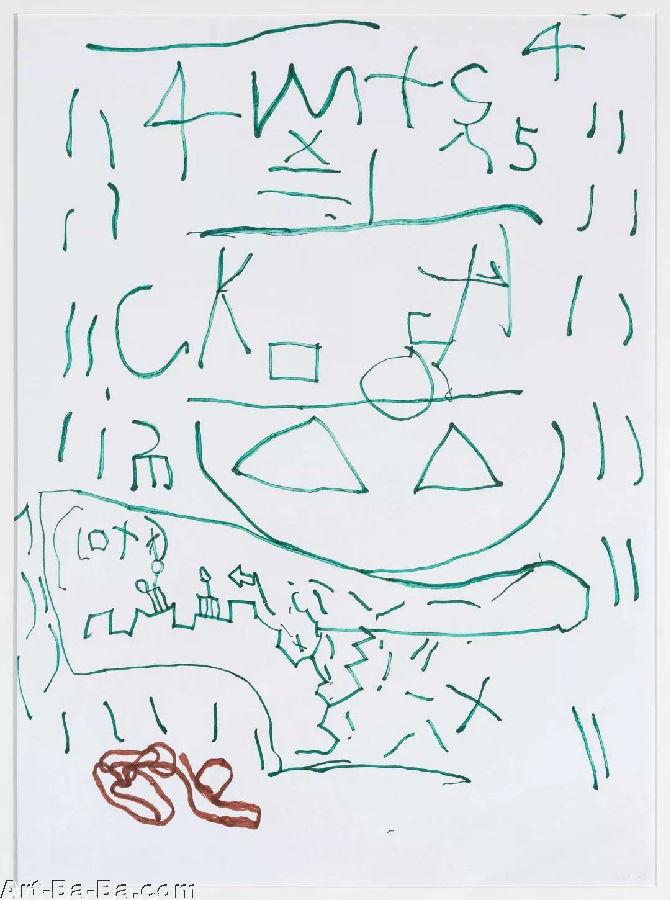

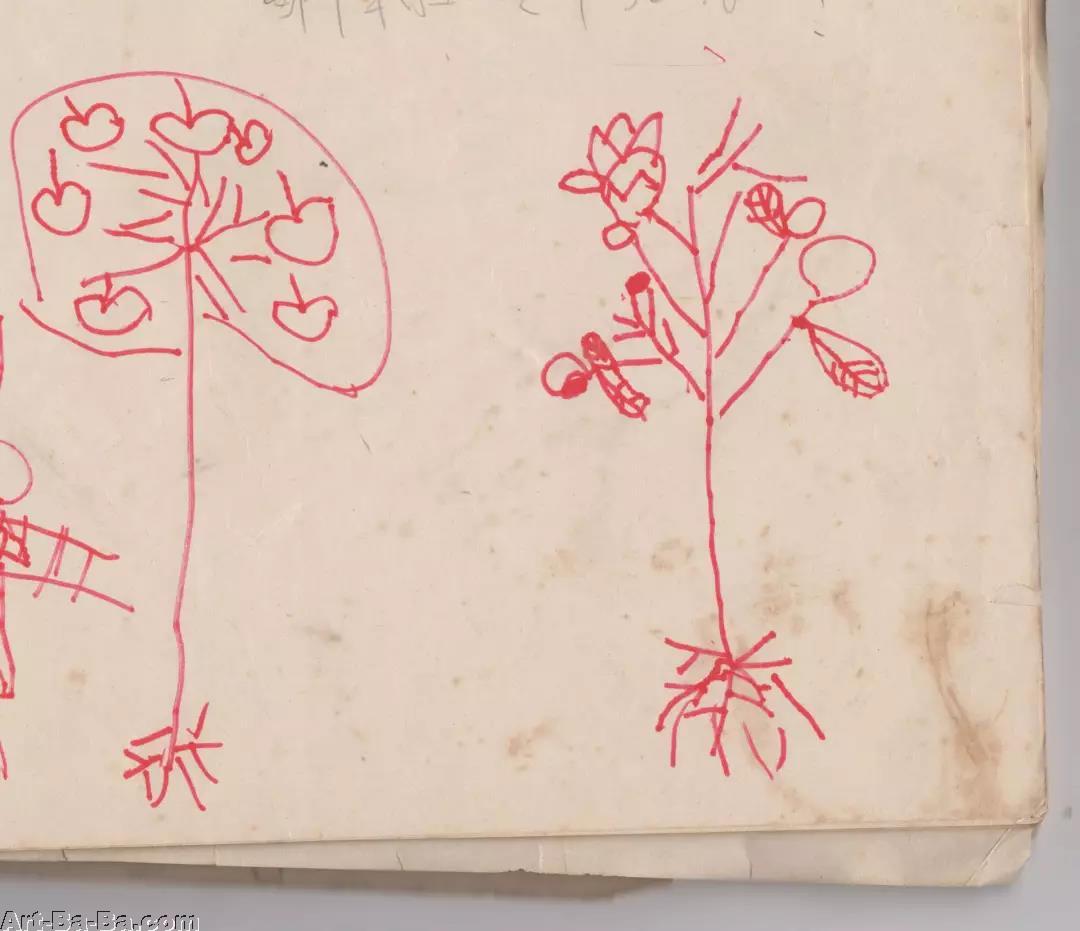

临摹自己学龄前画的画,把它们放大到 1.6×2 米。翻看小时候的画,最开始吸引我的事物是植物。那并不是通常能在儿童画里见到的草木(都像是棍子直挺挺地插入土里,一根横线代表土壤,一根或者两根竖线代表树干)。我画中的所有植物都有错综复杂的根系。那是当然的。我是在外公家长大的小孩,外公家的老房子是被一片一片的菜地环绕着的。

李维伊学龄前画的画

我意识到二十多年前的自己,在还没有被任何系统性的教育打扰的时候,是在无比认真地描绘着这个世界。这种勤恳而卑微的观察,和成年人带着俯视角度所指出的 “天真烂漫” 毫无关系。这些画里的任何决定都是严肃的。我由此进入了一场自我的考古。

当我发现自己曾用一整盒水彩笔画了一整盒水彩笔的时候尤其兴奋。这些年来我对于制造图像的流程和工具的兴趣,都在这里找到了起点,我意识到自己把小时候的一些隐秘的志向维持到了今天。那些被我创造的事物,它们所描绘和彰显的就是创造它们的东西。维持原有的媒材和工具来完成这个项目是重要的。我必须通过谨慎而严格的临摹来认识二十多年前的那个人,向她学习一些我已经忘记的知识。在这场考古里,水彩笔这种工具也不意味着 “天真” 或 “简单“,它意味着在极其有限的色彩选择下一个人能够做出的创造。如果一个人不想画得像任何其他人画的一样,那么最好的办法是不是就是向曾经的自己学习?而学习又是什么呢?是一种用概念交换概念、用经验兑换经验的进程吗?展览开幕当天,一个男人指着一张画说:“这是我儿子也能画出来的东西。“ 我几乎要笑出声,我想告诉他:“你知道吗,人们也是那么说毕加索的画的。这是一个现代艺术与大众之间对立的老梗。““但是这次,恭喜你,你猜对了。这真的就是小孩子的画。”

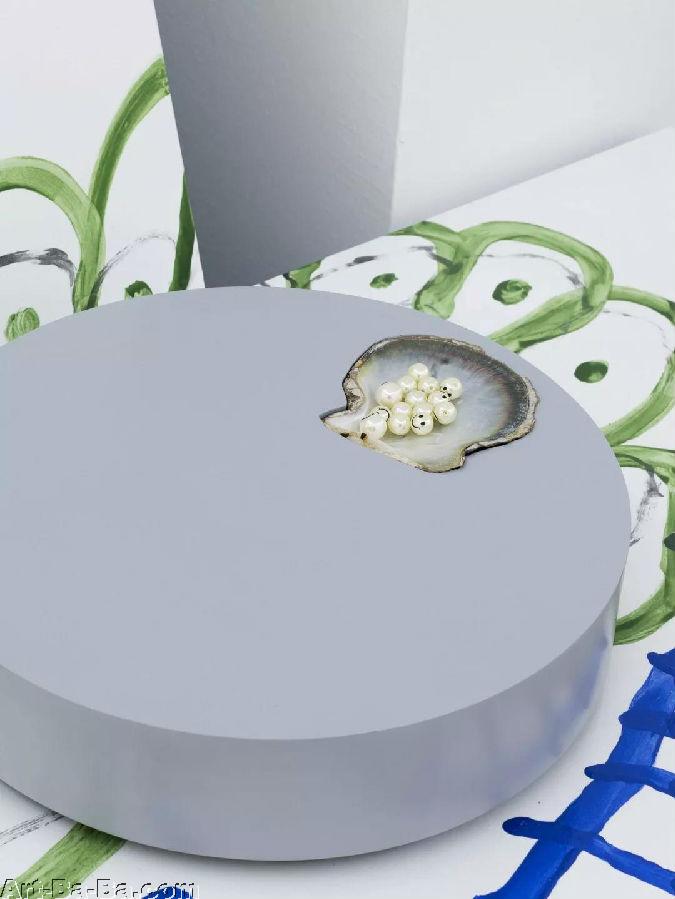

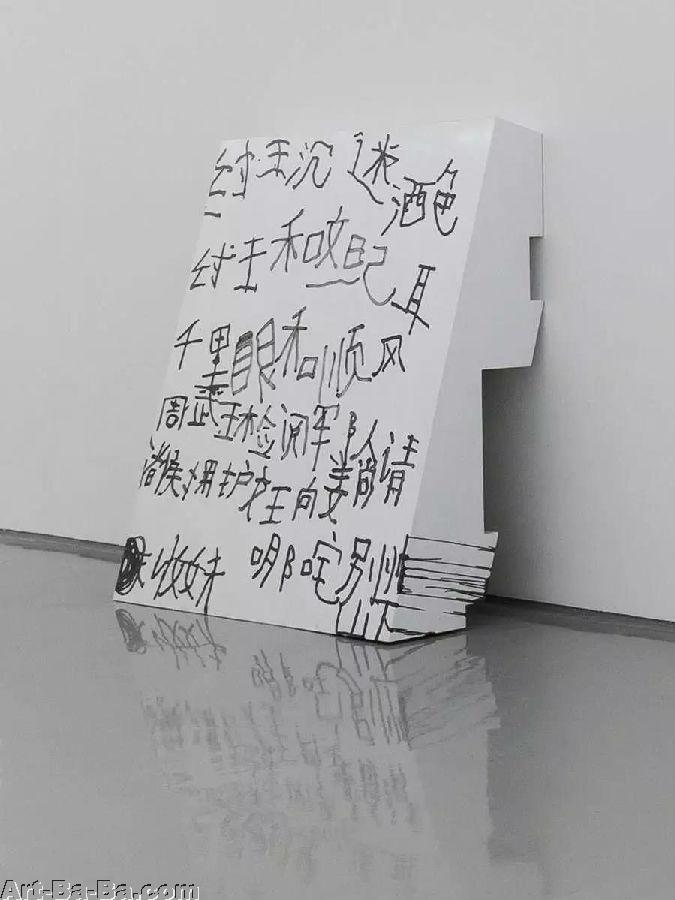

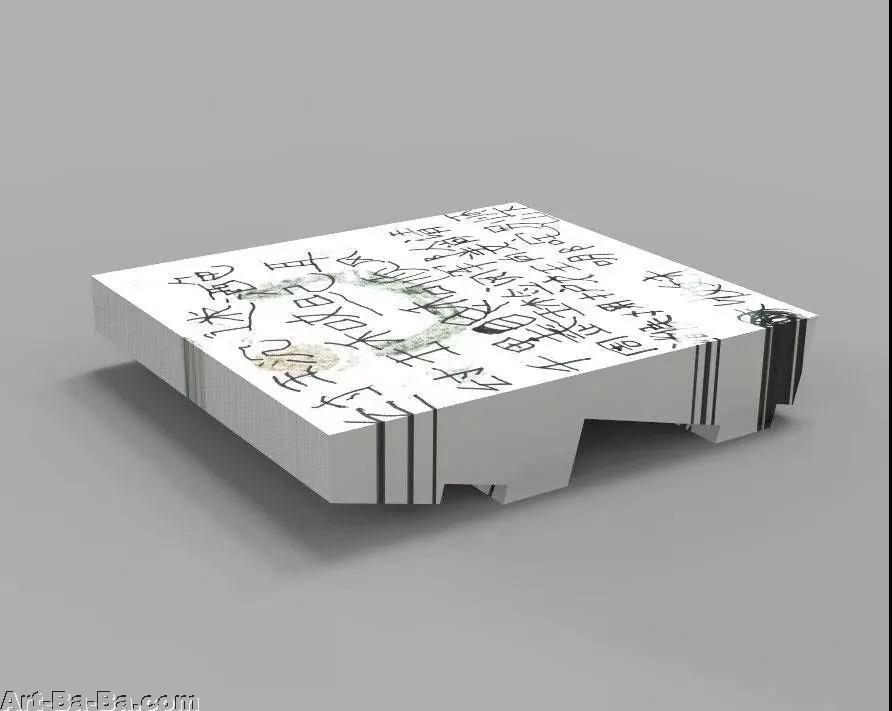

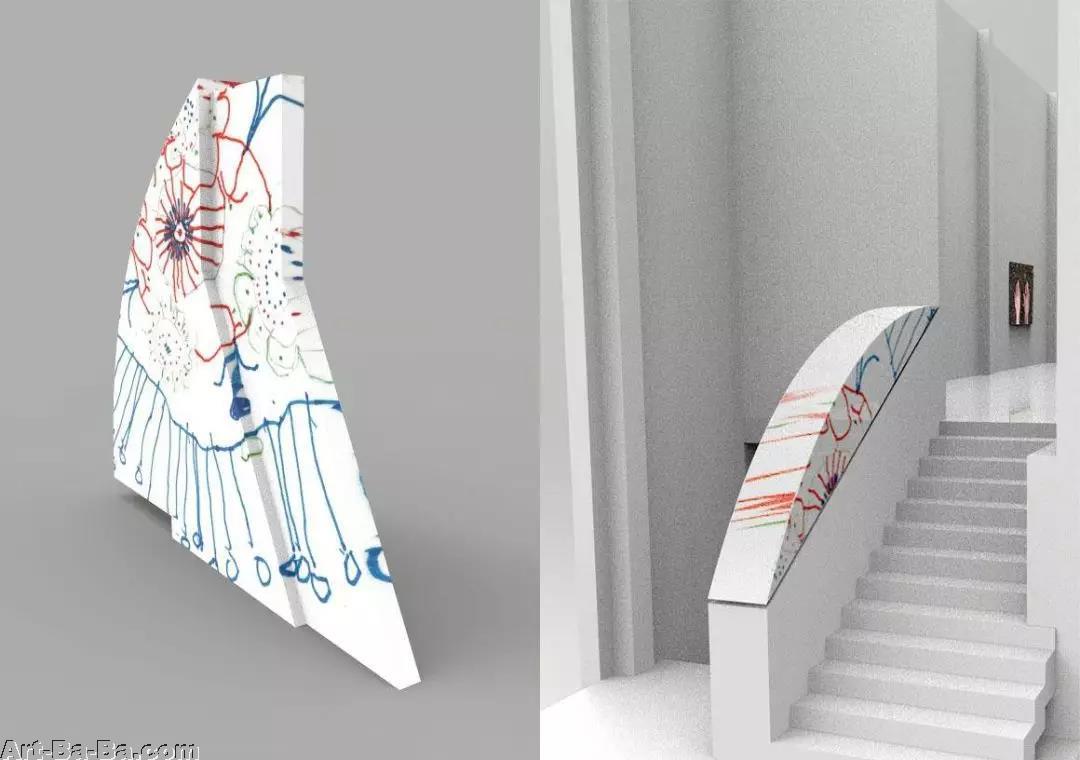

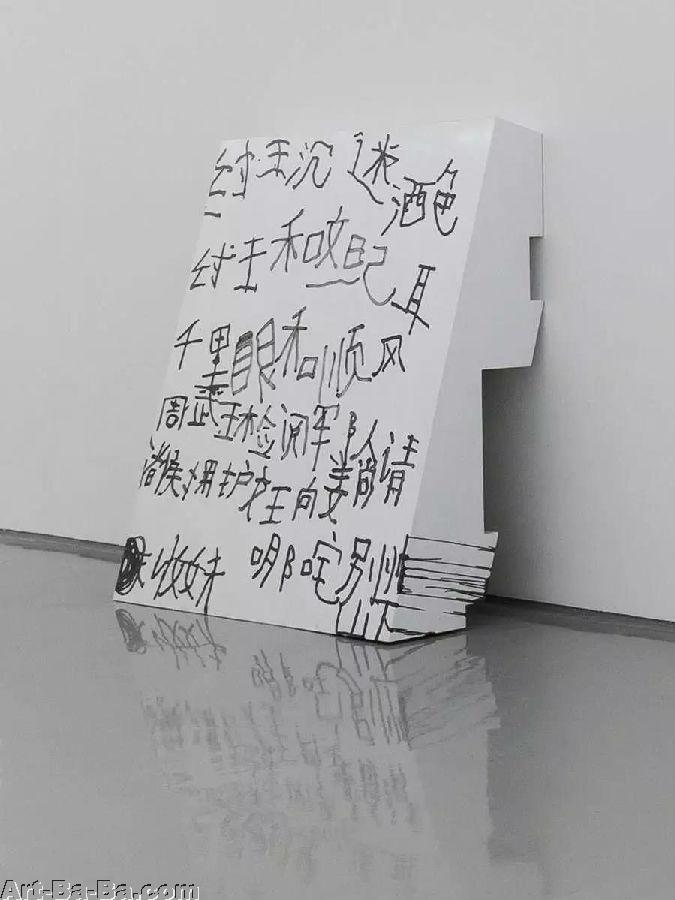

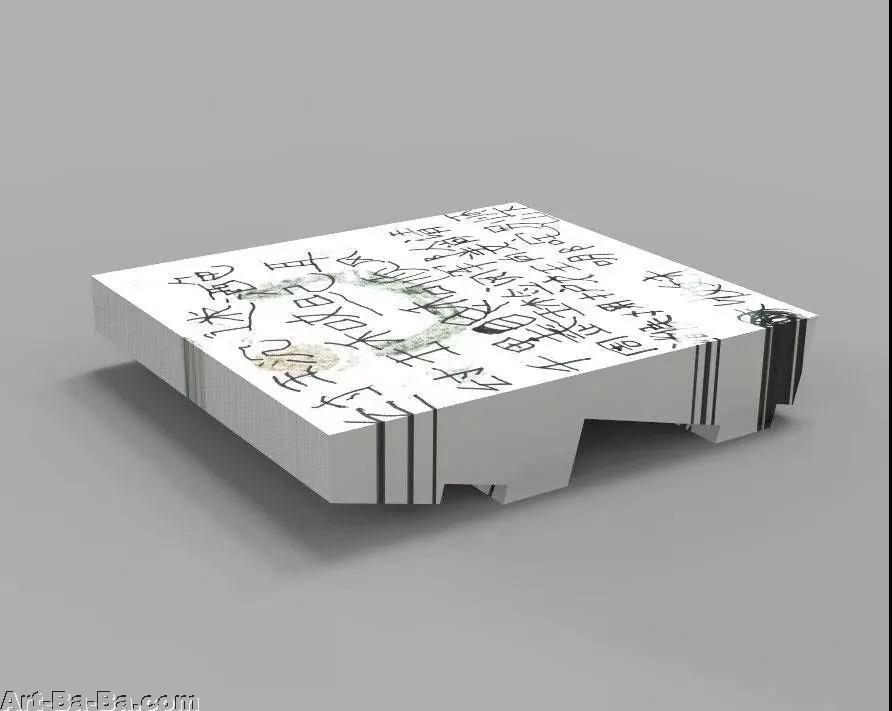

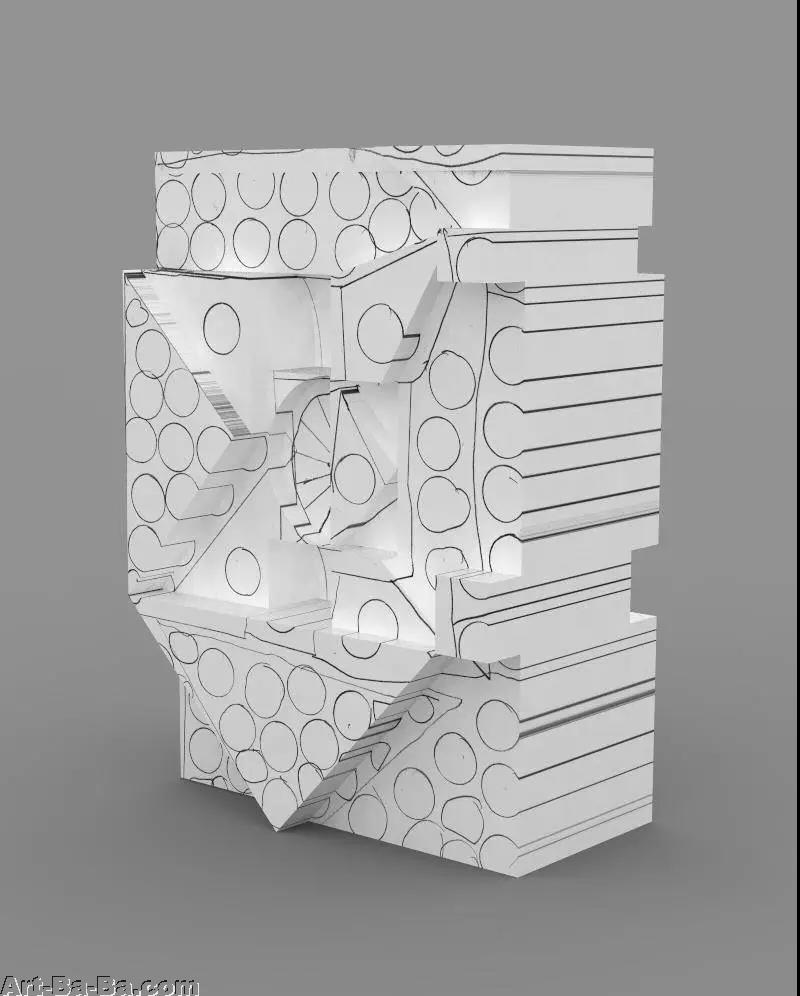

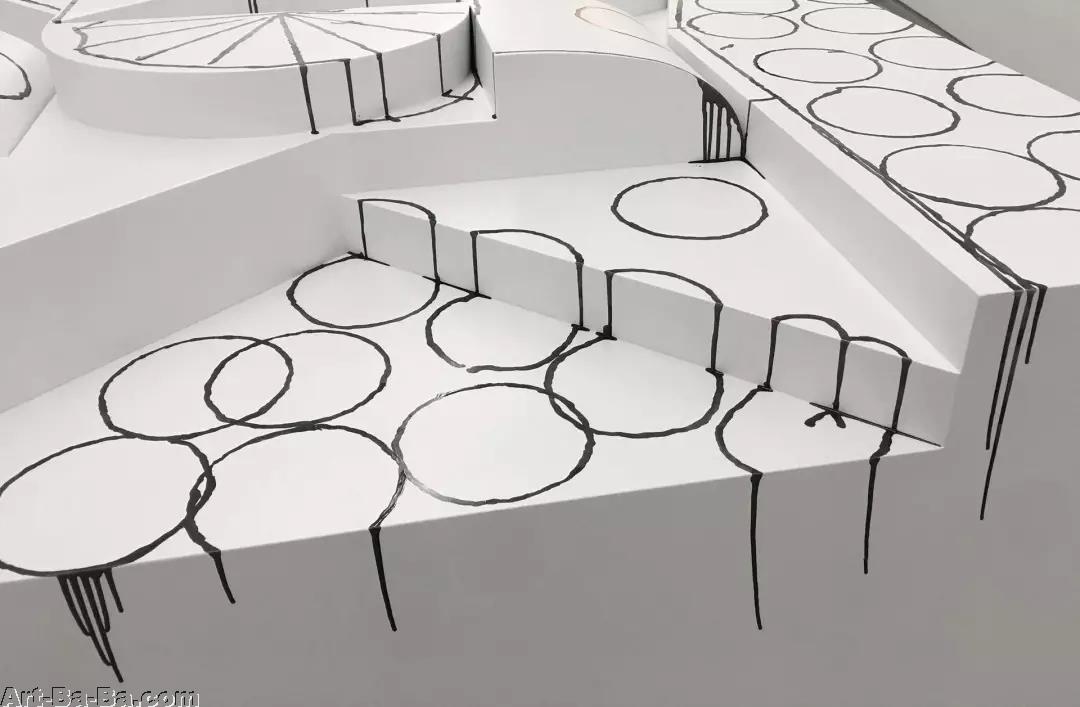

七个物件,大小不一,贯穿了整个展厅。物件的表面都绘制着我学龄前的画。在造物史研究者的眼中,绘画只是一个纯粹的关于附着关系的问题。而艺术家选择 “承认”、“彰显” 还是 “掩盖”、“抵赖” 这种附着关系,决定了他在艺术史中的位置。许多本西方美术史都是以岩画为开篇,而许多本中国美术史以器皿为开篇。如果单纯地对比这两种类型的附着关系,按照迈耶尔·夏皮罗的说法,岩画意味着可以无限制地画下去,因为没有边框和限制;而当绘画的基底不是大地而是器皿的时候,“附着” 的关系更容易被发觉,因为这些颜色和线条是有背面的。画在一只碗内部的花纹和画在外部有什么不同?或者对比这两种事物,摩崖石刻和简牍的封检(下图),后者是我见过最美丽的文字附着物。

封检,拍摄于湖南省简牍博物馆

我做的这个系列在形态上向封检学习了很多。这些结构都是服务(或抵抗)这几件事:

1. 对于空间的回应。

某些作品的某些形态是只能出现在这个展厅里的,比如插在楼梯扶手里的那一件,取出来之后只能用另一种方式摆放(补记:由于技术问题未被实现)。而另一件靠着墙的作品,打平放置以后,它的高度保证了它会是一张完全符合人机工程学的茶几。

2. 作为其他作品的展台。

这些物件都被两股对立的力量拉扯着,它们服务于人,又抗拒着人。在呈现其他作品的同时,这些物件的每一个面被都绘制了内容。这意味着拥有或展出这些物件的人必须作出选择,到底显露哪一个面。

历史上对于艺术品与日用品之间的关系,至少有两种态度。其一,如包豪斯或是俄国的结构主义者,将艺术与设计视为一体,工艺、技术是兼并这两者的手段。其二,听从康德,将艺术从日常生活中剥离,以保证艺术的自治。艺术品一旦与人类有超过审美或精神上的交流,一旦具备了某种功能,就被视为一种屈尊。它只能被 “看”,不能被 “用”。哪怕像是唐纳德·贾德这样同时生产艺术品与家居产品的人,也会严肃地将这两者区分开来,“艺术就是艺术,椅子就是椅子。” 今日一些艺术家将绘画制作成为适于移动设备浏览的比例,杰瑞·索兹甚至将这一点点的 “实用性”,看作是艺术家对市场的谄媚。

我感兴趣的,就是这艺术品被人类触摸、屈尊于人的时刻。东方传统中的卷轴,是艺术、同时又是保存艺术的器械。卷轴上的画作更像是像电视或手机上的画面,可以被人打开和关闭。激浪派的成员们也曾用各种塑料小容器作为分发作品的工具。一日在卢浮宫看卡诺瓦的雕塑《拯救普赛克的厄洛斯》,膏脂白的大理石禁锢住一个温情脉脉的瞬间、一个刚结束的吻。游客们抬头仰望(可能就是普赛克那般的仰望),刚好看到情人厄洛斯的脸颊,和他身后一双幡旗一般撑开的翅。然而当游客们低头,看到的却是另一件事物:整座雕塑的的底座上,延伸出一只金属把手。它是艺术家造来供人转动这件作品、以便从不同的角度观赏的工具。“观众” 从此消失了,他们被这只把手塑造成了 “用户”。今天,日常人造物件上那些增加物件观赏价值、审美品质的部分被称为 “应用艺术 Applied Arts”。这件带把手的作品,却刚好是 “应用艺术” 的相反。它是在一个观赏性物件的基础上添加了新的实用功能,这功能又是为更彻底的观赏服务的。我们是否可以反过来将这件作品归类为 “艺术应用 Artistic Appliance”。

《拯救普赛克的厄洛斯》,安东尼奥·卡诺瓦,拍摄于卢浮宫

3. 对于画面内容(仍然是小时候的画)的呈现。

这件作品当然也和我一直研究的 “贴图” 相关。在不同的贴图方式和物质实现之间找到关联也是这件作品的课题之一。例如,在这个系列中最大的一个物件上,我使用的是被称为 “平面映射” 的贴图方式,那就意味着物件的侧面会有大量的垂直线条。在实际的绘制时,我借助了物质和重力的力量。我从物件的最高处开始绘制,颜料从物件边缘溢出,冲向地面的方向,又被物件较低的部分承接,于是我又以这一小块堆积起来的颜料作为起点绘制出新的线条。有的时候,由于物件表面的不平整和空气的流动,颜料会歪斜着流淌,我的绘画也会依循这种歪斜进行偏移。这种歪斜是我想尊重的事物。对我而言,构建虚拟与真实之间的桥梁,并非是将一件数码物完美无瑕地制造出来。正好相反,一种有活力的创造方式恰恰源自于在对抽象概念的物质实现中所做的 “放手”(罗宾·伊万斯)。我们是活着的人,自身就是创造的工具和柔软的材质。

我制作过艺术品,也制作过日用品。我参与过艺术,也参与过设计。艺术与设计这两个联系紧密的行业,从来都像是一个在时间效用上的对照组。艺术总是试图敏捷地对当下的社会与文化做出回应,却总是 “错过了它的时刻”(哈尔·福斯特),因此艺术是映照着不断延迟的当下、实质是照向过去的一面镜子。而设计行业,总是自信满满地要去预言人类十年之内、二十年之内,甚至是一百年之内的生活。它是另一面照向未来的镜子。哪怕未来中的任何实相都还没有发生,这镜子却声称自己已经照见了一切,镜像已经在其内部生成。而我所尝试的,就是将这两面镜子相互对照。

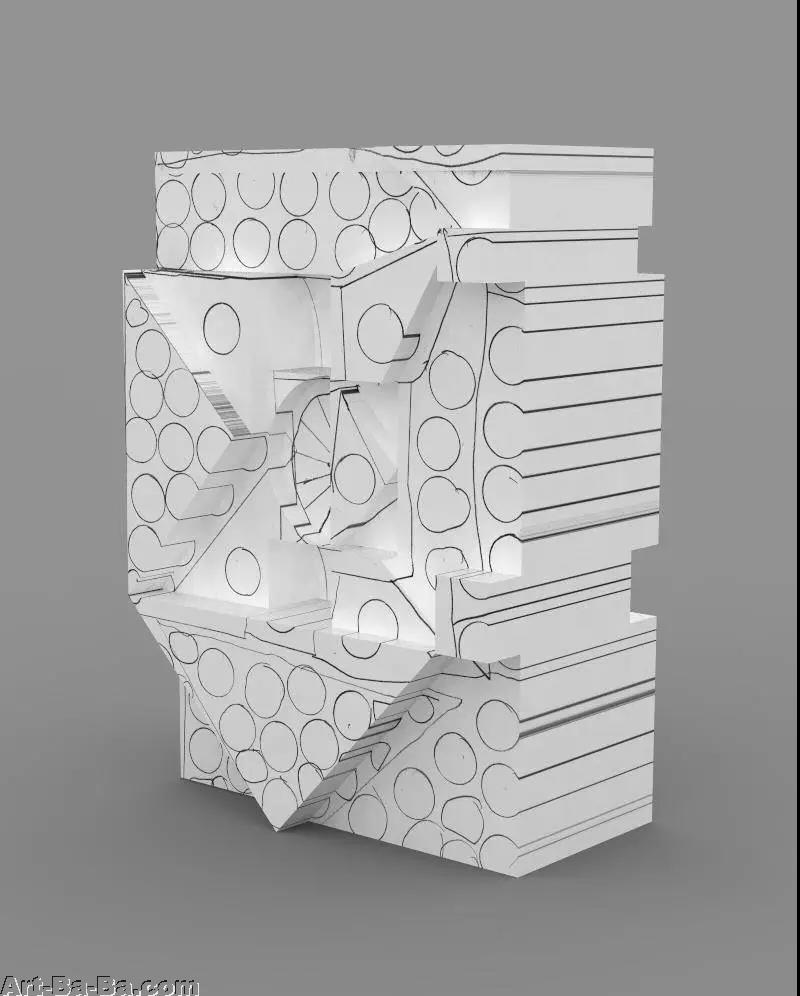

和宜家穿衣镜一样大的那一件,是 “我 Self”。拿回家就是靠着墙当镜子照的。骷髅本来就是虚空画中的传统,让人每天对照着看看生死。小型的正方形画面是 “爱人 lover”。这尺寸是因为我男朋友想要一个版本,是他定的。这个项目当然是关于 “贴图” 或 “表皮” 的。数码制造物或者说这个时代所有的物件都和表皮的逻辑有关。凡是用 3D 软件建构出的事物,制作时都必须确认哪些是 “结构”,哪些是 “贴图” 。比如对一些游戏中的人物建模,“毛孔” 这种程度的起伏就会被定义为 “贴图” 而不是 “结构”, 是一种图像而不是体积。这次我尝试的是一种 “深结构” 的贴图,我能找到与它最相近的例子是藏在大英博物馆的玛雅死神雕塑。只要辨认出颧骨、耳廓和枕骨的关联,就能知道这是一颗头颅的 360 度平面展开图。

图片来自:大英博物馆官方网站

我觉得我已经到了应该摸一模艺术史里传统母题的年龄(大笑)。这个项目中的头骨和下文中另一个项目里的祈祷之手都是我一直想尝试的主题。我确信我做的其实和丢勒在他的时代做的是同一件事。我做的是数码时代的解剖学。

在许多地区的传统文化中都有这三只猴子的身影。在儒家文化圈里,它们是《论语》中 “非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言” 的化身。现在它们成了手机输入法中的可爱表情符号。一个人如果真的 “不见、不闻、不言” ,所有的感官都被遮挡住,是非常可怕的。尤其是,如果堵住他的眼耳口的,不是他自己的手。

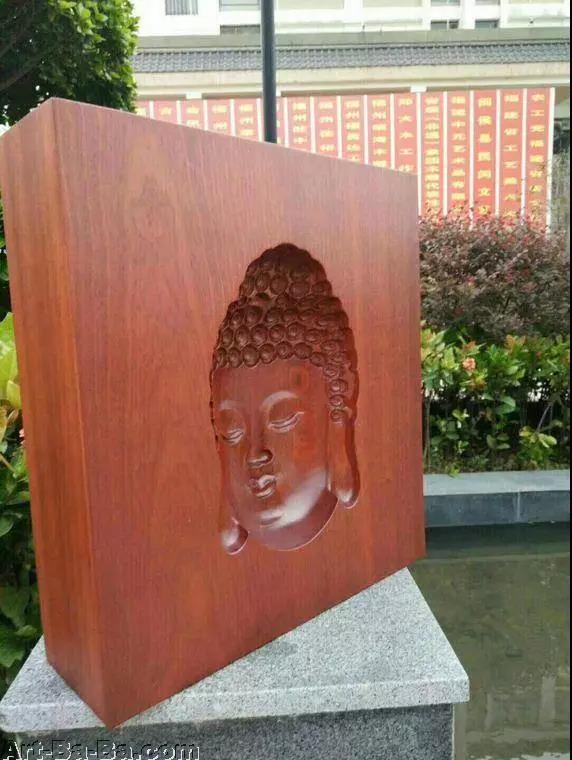

拍摄于我家附近的住宅区。一张是汉地观世音相,另一张是文殊师利(因为坐骑是狮子)。

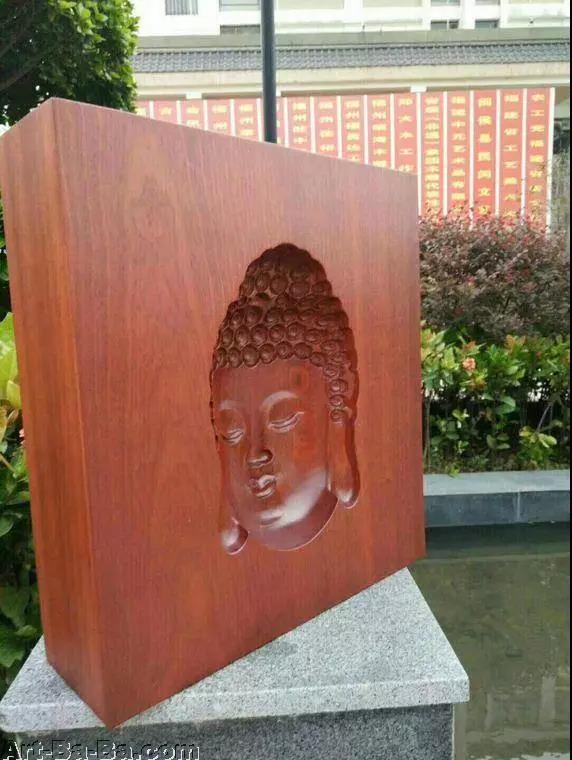

霍尼曼博物馆的民俗面具收藏里,我只记得一个阴刻的面具。但是,这也许只是一个反向摆放和展示的正常面具,把它理解为一个阴刻的面具也许只是我的一厢情愿。但我如此沉迷于阴刻面具这个主意。阴刻就是制造一个朝向物质内部的外表面,而面具本身的朝向又使得这个物件所包含的方向性更为混乱。我想着自己做一个。

面具,拍摄于霍尼曼博物馆

在淘宝上,阴刻的佛像在偷偷地流行。不少商家在制造和贩卖这样的宗教纪念物。商家们的说法是:“这是不论怎样摆放都在看着你的佛像。” 这句话中混乱的方向感让我决心将两者结合。就让我将佛像做成阴刻的面具:向木头的深处一直刻进去,最深的部分是鼻子。打通这个部分,让戴面具者的鼻子露出来,让他和佛陀脸贴着脸,呼吸相闻。

图片来自淘宝网

作为一个佛教徒,我常遇到的困难是不知该如何观想佛,我无法将之凝固在任何一个具体的形象上。但不论我如何观想,我从未在脑子里描绘出一个在远处或是高处的全身人型。他就是近的,很近很近。和我脸贴着脸,呼吸相闻。

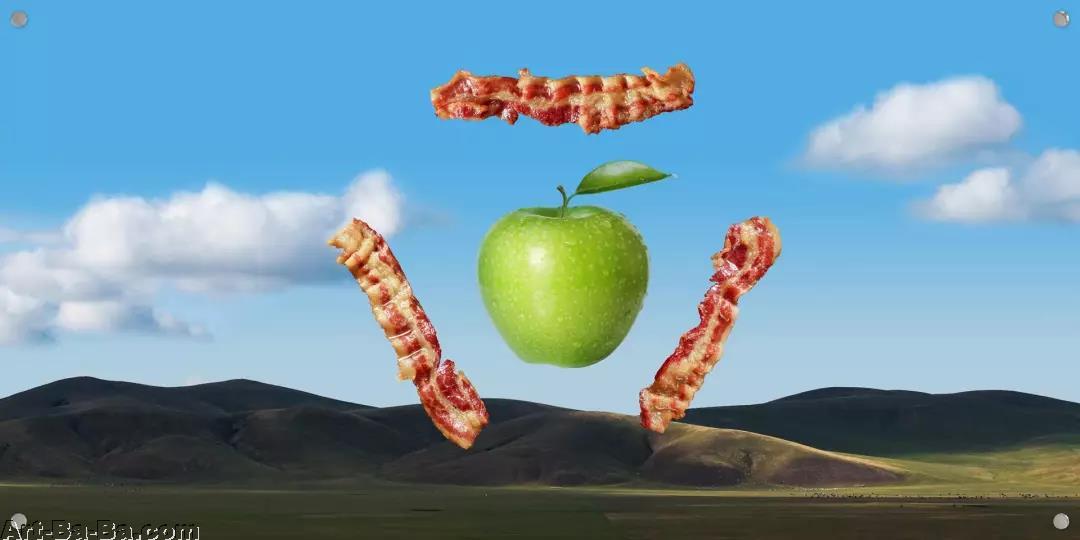

是一件艺术品,挂在一个卡通片中配角的客厅里。于是做了一个与我们存在的这个世界画风相吻合的版本。最初是挂在我自己家的客厅里。

《Adventure time》中小树象的家

在典型的计算机辅助设计程序的操作过程中,材质的属性完全被转化为一种空间和坐标的属性。被软件所模拟出的任何一个实体实质上都是由一层无厚度的薄膜所包裹着的空腔,无论是一堵砖墙、一只金属把手还是一管牙膏的塑料盖。这个在现实中不存在的虚空之处,是仅仅只属于设计师与制造者们的空间。但它比计算机更早。古代的石匠或者是陶工可能还无法意识到它,而那些铸造金属的匠人却一定早就发现了这样的空间:为了将滚烫的铜液塑造成形,就要事先制造出一个和这个形状一模一样的空腔。今天,当我们使用计算机软件来建造三维模型,这个空间就以一种更为诚实和直接的方式呈现在我们眼前。这空腔是让我们得以在真实物质与抽象概念之间往来的场所。

丢勒的原作名为《对使徒之手的研究》(Study of the Hands of an Apostle)

剖面是一种语法。在此,纸面化身为切开内容的刀刃。经由这样的切割,我们看到的是什么?在一张传统的建筑图纸里,被这一柄无厚度之刃切到的墙体是会被涂黑、被隐去的。建筑学中的词汇 poché,所指的就是这个涂黑的部分。制造 poché 是一种差异化的行为,一种制图学中的政治:通过涂黑一部分事实来凸显另一部分事实。而今天,在数码建造的过程里,所有的 poché 都从漆黑神秘的物质变成了空腔,而建造者们能够通过屏幕身处于一个构造物的表皮之内。那么,他们和使用者之间的关系变成了什么呢?我想到的是《末代皇帝》里,少年溥仪和内侍们玩的那个略微色情的、隔着一层软布彼此抚摸与猜测的游戏。

《末代皇帝》中的游戏场景

当福柯说:“从十五世纪意大利文艺复兴以来,西方绘画有这样一个传统:就是试图让人遗忘、掩饰和回避 ‘画是被放置或标志在某个空间部分中’ 的事实,这个空间可以是一面墙,那就是壁画,或一个木框,一块布,甚至可能就是一张纸。” 他轻巧地回避了西方绘画中另一个相反的传统。这传统同样是以制造视幻觉为目的,却走向了完全相反的方向。那就是通过强调媒介和边缘来消磨掉现实与虚拟之间的差距,从而制造幻觉。因此弗朗切斯科·弗朗西亚会把画中人的手放置在画框上。

《巴托洛梅奥·比恩斯尼》,拍摄于英国国家美术馆

那手正好搭在鎏金的画框边缘、真实与幻象的衔接之处。为了更加接近真实,幻象借了真实的势。在东方的佛教造像里,佛陀用右手向下触碰佛座的姿势被称为 “触地印”。以大地为证,使魔王惧伏。

触地印,又称证悟印或降魔印,拍摄于维多利亚与艾尔伯特博物馆

没有人比我更适合做这个项目。简单的、傻的、粗壮的、难过的事情,诸如 cosplay 落叶之类,都适合我来做。何况没有人像我住在这样一条街,去年的落叶,今年也无人扫。何况没有人像我,有一双将死的、腐朽的手。有一天夜里读谭峭《化书》:“老枫化为羽人,朽麦化为蝴蝶。”作者:李维伊