来源:空白艺论KONGBAI 段运冬

1950年代以降,全球艺术生产发生显著变化,“艺术家们不仅用油***属、石材来创作作品,还使用空气、光线、声音、文字、人、食物、垃圾、多媒体装置等来完成作品......能够保证作品被称为艺术的传统技术和创作方法所剩无几”。此外,“它们的‘国际主义风格’看起来好像已经发生了转向(也许从抽象表现主义开始)另一种文化生产模式,其以发达的全球性资本主义经济结构为最终基础,而传统的身份构成条件则湮没于历史尘埃”。面对这种变化,如何理解当代艺术,就成为批评家、艺术史学家、美学家的共同任务。在这些理解中,先后出现了“艺术机制”“艺术界”“艺术终结”“艺术史的终结”等观点,也有我国学术界长期忽视的围绕《十月》(October)杂志形成的“十月主义者”。

1、领域的扩展:从形式因素到文化话语

“十月主义者”(Octoberists),这是对以哥伦比亚大学教授罗萨琳·克劳斯为首的团结在《十月》杂志周边的批评家的统称。除克劳斯之外,代表性人物分别来自哈佛大学、普林斯顿大学、普林斯顿高等研究院等重要机构,由他们建立的关于美国现当代艺术的研究与教学体系,长期主宰美国当代艺术的批评,甚至包括当代艺术的经典化。他们编写的教材《1900年以来的艺术》便是这种努力的体现。艺术史学家大卫·卡里尔(D**id Carrier)将其划入“美国哲学艺术批评”,认为克劳斯和她编辑的《十月》是抽象表现主义之后对美国艺术的最好描述,是克莱门特·格林伯格之后艺术写作的突破,“克劳斯和美国哲学艺术批评的崛起,成为美国艺术界的故事”。2011年5月,哈佛大学校长德鲁·吉尔平·福斯特(Catharine D.J.Faust)评价克劳斯认为:作为艺术史学家、批评家、策展人,以及《十月》杂志的创刊编辑,对于1960年以来前卫艺术(意同“先锋艺术”)的理解,在很长时间内,扮演着极为重要的角色,其高质量的写作,诸如“扩展的领域”“无形式性”“索引性”“后媒介环境”“自恋的媒介”等,界定了当代艺术批评的秩序。显然,艺术不再终结,而是领域的扩展。

“扩展的领域”源自克劳斯1979年在《十月》发表的《扩展领域的雕塑》,后收录于1985年出版的批评文集《前卫艺术的原创性与其他的现代主义神话》。文章从解读玛丽·米斯(MaryMiss)1978年的作品《边界/临时建筑/诱饵》(Perimeters/P**ilions/Decoys)开始:“在过去十年中,一些令人吃惊的东西都能称作是雕塑:狭窄的走廊两旁装着电视监视器;记录着乡村徒步旅行的巨幅照片;在一个普通的房间里以奇怪的角度摆着许多镜子;在沙漠的地表刻画出临时的边线。看起来,似乎没有任何事物可能给这些如此花里胡哨的作品以权力去要求人们对雕塑的范畴给出看法,除非这个范畴可以变成几乎是随时可变的。”显然,在“一些令人吃惊的东西都能称作是雕塑”的时刻,雕塑如何命名?克劳斯唯一的推测是“范畴可以变成几乎是随时可变的”。范畴的随意变动带来了一个新语汇——“扩展的领域”。她进一步注意到,战后“雕塑和绘画已经在一种极不普通的弹性示范中被揉捏、伸展和扭曲,而这种示范方式能将一个文化术语扩展到几乎包含所有的事物......依据雕塑的范畴,可能没有给予这样一个混杂的作品以权力,去宣称任何一件创作都可能具有意义。也就是说,除非雕塑的范畴变得几乎具有无限的延展性”。这样,雕塑的范畴或者“领域”已经被扩展了,并且“扩张领域就发生在近代艺术史上的某个特定时刻”,它“通过结构性的特殊领域来讨论对立文化的决定因素”。所以,当代雕塑便从“边界化”和“延展性”开始,重构自身的媒介逻辑,这一重构媒介逻辑的过程也意味着当代雕塑从语义到语境的转向,体现了以揭示符号意指的艺术史认知模型的衰落和以探寻话语构型的艺术史认知模型的兴起。

对于这个新语汇,克劳斯的学生普林斯顿大学教授哈尔·福斯特(Hal Foster)称之为“一种特定场景艺术的符号式图绘”,尤其是从媒介、场地、形式、运行机制等传统艺术的构成元素出发,当代艺术开始了新的增值,并以批判的方式对艺术的元素、形态,以及文本与生产机制(艺术界)的关系进行回应。出乎意料的是,克劳斯发明“扩展的领域”并引入批评实践之后,迅速得到美国艺术知识生产的回应,广泛扩散到绘画、摄影、景观、电影、新媒体诗学等领域,形成了当代艺术批评的“扩展性话语”。

在绘画领域,马克·帝帝马施(M.Titmarsh)发表了《栖居的形状:扩展领域的绘画》,认为绘画的历史历经洞穴、教堂、画布的演进之后,传统绘画学科已经完成了图绘物体的最后升华,进入新范式的转换时期。在现代主义百余年的探索中,绘画的分分合合再次把绘画的物性纳入历史性讨论,绘画不再是天才的情感创造,而是“制作”(making)和“做”(doing)的过程。为此,出现了多种关于绘画的命名,诸如扩展的绘画、观念艺术、完整(total)绘画、解构绘画(de-constructedpainting)、理论(theoretical)绘画、涂擦绘画、位移性绘画(displacedpainting)、同绘画(as-painting)、绘画外的绘画、非绘画(un-painting)、前绘画(ex-painting)等,强调绘画技术和意识形态的学科观念已经过时,而绘画本质与属性产生于历史之中,产生于任何一次的聚合、分散、再聚合之中。这样,扩展性话语就被引入到绘画之中。那么,如何界定“扩展的绘画”,界定之后它的呈现方式是什么呢?帝帝马施继续指出,扩展绘画倾向于一种完整绘画,是与所有艺术发生的同步共振,进而把“什么是绘画”的本质问题转化成“绘画应该如何制作”。所以,绘画的传统边界被打破,关于“艺术”整合的驱动力就被机制化,绘画领域的扩展就变成了以绘画之名进行的材料乃至创作过程的延伸,这个过程已经在观念艺术、偶发艺术、摄影艺术、装置艺术中得到完整体现,扩展性话语在他眼中就变成了艺术表达机制(材料)及诸种绘画样式的整合。

另一位提倡扩展绘画的是艺术家兼批评家和策展人的古斯塔佛·菲尔斯(Gust**oFares),他早于帝帝马施两年发表《扩展领域的绘画》,指出当代艺术已进入“多元主义”(pluralism)时期,伴生了多种艺术言说方式。但是,直到克劳斯《扩展领域的雕塑》一文出现,当代艺术的多元性转换才找到了比较有意思的讨论方式——格雷马斯的矩形理论。

克劳斯认为,古代雕塑是一种纪念性的表征,坐落在一个特定的地点,以象征性的话语述说着该地点的意义或用途,是为特定地点和特定的意义∕事件而生。因为它们的这种功能涉及逻辑的表达和标记,雕塑通常具有喻意性和垂直性。由于底座间接地存在于实际地点和表现的符号之间,所以,雕塑的底座也是雕塑的重要部分。但到了罗丹的《巴尔扎克》《地狱之门》,雕塑变得“无家可归”——地点的完全损失,从而进入现代主义时期雕塑开始凭借自身材料的表达或建造过程,描绘自己的自主权。可是,在不到半个世纪里,事情发生了陡然突变:“大约在1950年左右就开始枯竭。也就是说,它作为纯粹的负面性开始越来越成熟。就这一点,现代主义雕塑作为‘黑洞’出现在空间意识里,一些正面内容不断增加困难去定义,某些可能只是依据‘它不是什么’去定位。巴尼特·纽曼在1950年代就说:‘雕塑是当你看一幅画返回时被撞上的东西。’但是,更准确地说,雕塑被认为在1960年代早期已经进入到一个‘无人区’的范畴:是什么在建筑物前面或里面而不是建筑物,或者是什么在风景中而不是风景。”显然,当代雕塑的属性成为一个无人区,即“建筑”“景观”“非建筑”“非景观”,其本质便是四者之间的游动。这个无人区便是克劳斯所称的“扩展的领域”,雕塑在这个领域的任何一个落点都是雕塑的当代形态,她将这个形态命名为当代雕塑的“逻辑”。

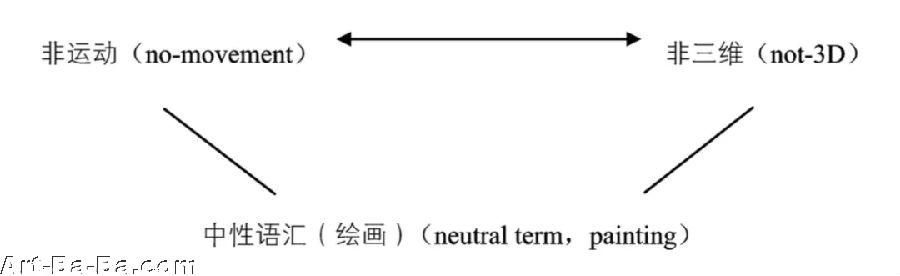

古斯塔佛·菲尔斯效仿詹明信和克劳斯的方法,提出了当代绘画的“反三角形”模式,认为绘画的扩展由“独特性/重复性、仿射几何空间的便利性、艺术历史三要素引发,其中需要关注的是由仿射几何学(affine geometry)发展而来的仿射几何空间(mathematical affine spaces)。这种三要素划分法,为“多元”艺术界中绘画学科的逻辑结构和历史发展提供了理论化的可能性。依据詹明信的反三角形模式,古典绘画的位置如图1:

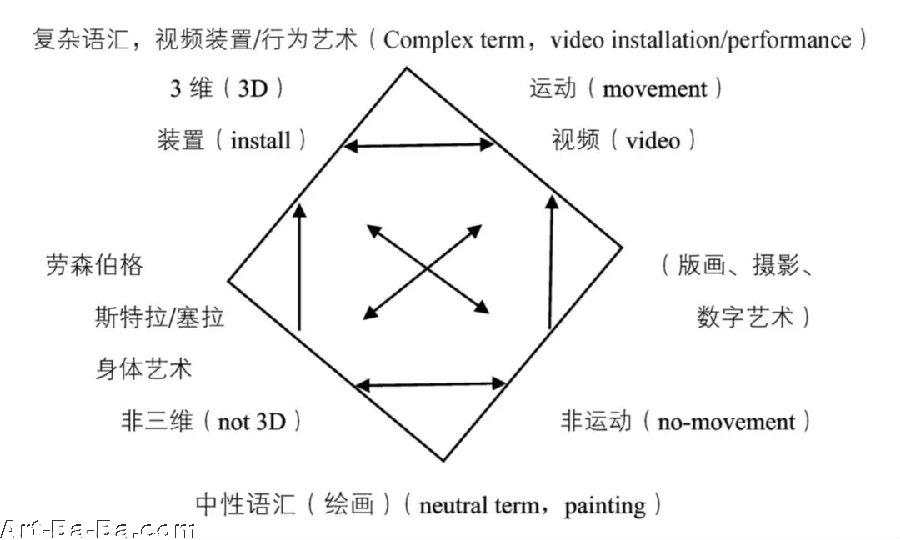

运动与三维并不出现但隐现于绘画作品,而绘画作为“中性语汇”却隐含着对这两个元素的隐形追求,它们是负向的元素。如果在这个古典绘画位置的模式上增加正向要素三维、运动的话,绘画的整体模式就成为图2:

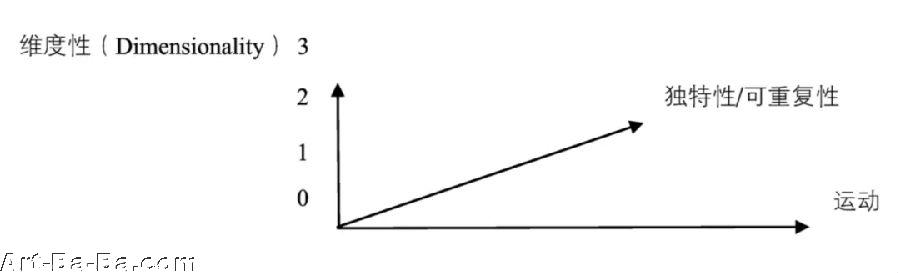

当下的绘画从反三角形模式演化为一个矩阵模式,在三维/非三维、运动/非运动之间形成了广阔的绘画领域,这个领域现在已经变成另一个中性语汇,不再局限于古典、现代乃至装置、瓶贴的单一维度上视觉的显现。这样的模式不是静止的而是动态的,是由“独特性、仿射投影空间、艺术历史”三元素合力的结果,为此该模式还应受到经典化的检验,这种检验又形成了坐标轴线(图3):

菲尔斯对绘画扩展的定位图有三幅,较为复杂,不像克劳斯、詹明信提出的那样只有简单且容易识别的一幅。但是,要在绘画演进的历史长河和当下性中找到一条言之有理的阐释路径,这应算是一种尝试吧。

摄影领域的扩展话语,主要的讨论者是同为“十月主义者”的乔治·贝克尔。在《摄影的扩张领域》一文中,他引用克劳斯的话指出:“我们存在于一个完全不同乃至远远胜于25年前罗萨琳德·克劳斯教授‘扩展领域的雕塑’所描述的时刻:过往批评家谴责的富有弹性和无线延展性的媒介分类法不再成为我们的困境。关键的共识是,今天不再将以影像为基础的任何事物都视为摄影,摄影自身的东西被取消、革除和弃权”,摄影正面临着自身物性的重建。那么,摄影史如何在重建自身物性中扩展自己的领域的呢?乔治·贝克尔继续指出,结构主义的主要路径是通过二元对立的思维修辞完成的,在20世纪早期,摄影就从社会功能中走出来,不再作为语言说明、档案汇编、历史背景日常生活的能指表现,而进入了运动的摄影符码,致力于叙事的分音符码,展现出不可避免的分散性。为此,现代摄影媒介就在“叙事”的运动性与“静止”(stasis)的停滞性两端,延伸出“叙事”“非叙事”与“静止”“非静止”的符号学矩阵,从而形成摄影在文化与美学上的滑移领域。

“扩展话语”还蔓延到建筑、数字诗学、电影,甚至是跨学科的地理领域。建筑领域的两个学术成果较为显著。维德勒在美国重要艺术杂志《艺术论坛(国际版)》上发表《建筑的扩展领域》指出:“经过几十年的自我强加的自治,建筑最近已经进入了一个大大扩展的领域。反对新国家主义、纯语言理论和后现代引文热,建筑——几十年前的类似雕塑——在从景观设计到数字动画的一系列学科和技术中找到了新的形式和规划灵感。以前的理论家试图找出建筑的单一和基本的基础,现在,多样性和多元性得到了赞扬,因为流动、网络和地图取代了网格、结构和历史。”建筑领域的另一个例子是“十月主义”批评家自己编撰的《回溯扩展的领域:艺术与建筑的遭遇》,收录了重要的十月主义者的文章,并对过去35年里“扩张的领域”进行回溯与总结。在数字诗学领域,巴瑞特·瓦登试图“把一种存在于数个扩展领域——诗学、观念艺术、新媒体——的共同的结构逻辑界定为由文学、视觉、数字美学组合而成的更具包容性的类型诗学......诗学的扩展领域就这样导致了新类型中的艺术创作,并作为一个实践领域内的一个自反性时刻创造了新意义的基地”。此外,电影理论、地理领域、学术期刊出版领域等都受到了影响。自该观点出现以来,当代艺术不再是终结,而是“领域的扩展”,经过40年的学术建设,形成了自己的学术谱系、问题领域甚至学术范式。

2、“十月主义”写作的美学影响与反美学的逻辑演展

回到1976年《十月》的创刊,编者在第一卷说:“我们命名这一杂志,旨在庆祝本世纪的那个时刻,革命实践、理论探求、艺术创新以一种示范性的独特范式结合在一起......十余年里,这一运动那一时刻,被一部作品给予铭记,这部作品本身就是一种美学革新作为社会变化矢量的庆贺方式......《十月》的构架和策略以批评话语的重生和强化这样的观念为主导,而批评话语又通过时下可选择的有效方法的评介来确保。”博伊斯在法国《批评》杂志上撰文指出克劳斯新批评模式的形成:“罗萨琳·克劳斯在她的第一本关于大卫·史密斯作品的专著中,已经尝试忽略格林伯格的教条主义。毫无疑问的是,这些非常困难,但随着多篇文章的刊发,这种打破在理论上是详尽的。如果作者认为她有非凡的视觉敏感,这构建了格林伯格的分析特点。她从现在开始表明,并她将从现在开始表明,雕塑不仅是纯粹视觉的问题......她的文章也成为现代雕塑进入批评话语的关键。”《十月》的出现以及作为创刊编辑的罗萨琳德·克劳斯,彻底把当代艺术批评带入“社会进程”美学革新中,并在此后的40余年里不断影响甚至左右着当代艺术批评的演化,更进一步致力于现代艺术历史的理解,通过当代话语的植入而改变现代艺术史写作的整体风貌。对此,乔治·贝克说:“《十月》刊发的历史文章必须与当代实践有内在的联系,当然,某种意义上,当代实践也必须与历史模式详尽地缝合在一起。刊物的批判性、历史性,以一种更为逻辑、更充满希望,更有纲领性的方式结合在一起,吸引着来自批评、艺术和艺术史的诸多努力。”

“十月主义”批评带来的美学新变化,除了主要体现于1970年代创刊的《十月》杂志之外,还较为集中地体现于福斯特编撰的《反美学:后现代文化文集》一书。

《反美学:后现代文化文集》一书云集了中国人所熟悉的于根·哈贝马斯、让·波德里亚、爱德华·萨义德、弗瑞德里克·詹姆逊等学者,以及了解不太多的“十月主义者”罗莎琳·克劳斯、克雷格·欧文斯、道格拉斯·克伦普等,美学专业出身的批评家没有一人入围。显然,从福斯特的学术努力看,艺术写作的新变肇始于“反美学”姿态。那么,什么是“反美学”呢?福斯特指出,不论是克劳斯与克伦普的“现代美学的决裂”、萨义德的“后批评对象”,还是詹姆逊等人的新精神分裂症时空模式,所有的批评家均持有哈贝马斯的观点“现代主义工程深陷囹圄”,而“反美学”则是:“它是现代主义,标志着这样的‘否定’,在无政府主义希望的‘解放效应’中或在空想的梦想中,在纯粹存在的时候,一个超越表征的空间......‘反美学’不是现代虚无主义的标志,这种虚无主义往往只是为了确认法律而违反了法律,而是一种批判,它破坏了表征的秩序,以使它们得到加强......这也表明,美学的概念,即它的思想网络在这里受到质疑:审美经验是分开存在的,没有‘目的’,除了历史之外,或者艺术现在可以同时影响一个世界(相互间)主观、具体和普遍的象征整体。就像‘后现代主义’一样,‘反美学’标志着当下的文化地位:美学所提供的范畴是否仍然有效?更本土而言,‘反美学’也意味着一种跨学科性质的实践,它对从事政治活动的文化形式(如女权主义艺术)或植根于白话的文化形式敏感,也就是说,对否认优先美学领域概念的形式是敏感的。”

显然,福斯特已经表述得非常清楚,新美学的理论原点和延展方向是从反美学角度开始,亦即从反对优先美学概念、注重跨学科的艺术政治、对于“从事政治活动”或者“根植于白话”的形式比较敏感,从而将话题延伸至“对西方表征与现代‘至高无上的虚构’的批判;以对差异敏感的方式思考的欲望(他人没有对立,异质性没有等级);对文化自治‘领域’或专家独立‘领域’的怀疑;超越正式文件(从文本到文本),追踪社会联系(世界上文本的‘密度’)的祈使”。“反美学”已经走出了聚焦于形式诸如媒介的纯粹性等现代主义美学观念。更有甚者,英国批评家伊格尔顿直接切入美学意识形态的讨论和分析,认为“后现代主义代表了先锋派的最新突破热潮,其等级结构混乱不堪,封闭意识形态的自反式颠覆,对中间主义和精英主义的民粹主义式的揭穿”。

“反美学”的理论原点和逻辑演展,大都限定在“后现代主义”思潮之中,“后现代重新评价了有关原创性、真实性以及超验的男性主体性的西方理论假设......艺术话语总的标志就是强调接受的制度与历史条件以及在虚构的普遍准绳之外的意义生产”,佐亚·科库尔和梁硕恩的此番言论,标志着“反美学”的努力已经得到西方学术体制的认可并成为“当下性知识”纳入教材。

无独有偶,新美学的创制问题也受到美国美学学会刊物《美学与艺术批评杂志》的关注。该杂志在1993年春季卷(第51卷第2期),利用刊物创办50周年的契机刊发了20篇文章,涉及反美学、美学的未来、美学的艺术目的与哲学目的、美学与社会审查、英美美学的比较、美学与丹托的哲学批评、美国美学与当代批评、风格政治、美学的国家主义与国际主义等诸多话题,展开了主题为“美学:现在与过去”的讨论。这些话题完全迎合了时代症候、艺术实践、美学创新的紧密共振。保罗·马蒂克(Paul MattickJr.)指出:“20世纪60年代后期,‘艺术理论’作为一门与艺术界密切相关的批评和学术专业,在某种程度上,美学却不是(而且现在仍然如此)。

*本文摘自《从 “艺术的终结 ”到 “领域的扩展 ”——美国“十月主义者”艺术写作与美学新进展》一文,有删减