来源:南方人物周刊 孙凌宇

“我一直在做的是表现这个世界里并不在场的一面,是一个幻想的空间,它来自于心智和灵魂的一面。用雕塑把感知到的这一面表达出来”

安尼施·卡普尔(Anish Kapoor) 1954年出生于印度孟买。先后在伦敦霍恩西艺术学院和切尔西艺术与设计学院就读。1990年代表英国参加第44届威尼斯双年展,翌年成为“特纳奖”得主。大型公共艺术项目包括:《马西亚斯》(伦敦泰特美术馆,2001);《云门》(芝加哥千禧公园,2004);《利维坦》(法国巴黎大皇宫,2011)以及在日本的世界首个充气音乐厅《新方舟》(2013) 等

11月初是北京的黄金时节,城里各处明晃晃的银杏叶令人喜悦。不合群的太庙里,成排的侧柏仍旧绿得发亮,留存着为数不多的夏日公园景象。一墙之外,出入故宫的游人不曾间断,衬得这些天为了布置大型个展而封闭起来的太庙更为清幽,静待英国艺术家安尼施·卡普尔到来。

这里本是明清皇帝祭祖的去处,按照“左祖右社”的国都布局安排在紫禁城的左前方。四年前,中央美术学院建筑学院院长朱锫完成了对太庙艺术馆的改造,至今已有几十次展览在此开办,但这一次,卡普尔的作品让岳洁琼(本次展览策展人之一)对熟悉的空间有了新鲜的感受。

六件不锈钢装置背靠整排中华太和钟,散落在一千多平、高达十米的太庙享殿,平日不易察觉的顶上金箔、梁柱彩绘,连同金丝楠木和莲花灯,全被吸入光滑的凹凸镜面,随着走近离远,倒映或折射出变形繁复的动态景观。

《狭板(St**e)》,太庙享殿展出的不锈钢作品

策展团队起初建议在每件作品下面做一个基座,但卡普尔更希望直接放在历时六百年的金砖地板上。岳洁琼当时想,这些作品是不是代表着他的一种分身或者是分形,他希望以这样一种延伸的身体感受、直接出没历史的痕迹。在太庙的贵宾室采访间,卡普尔用更简练的回答解释了这一做法:“has the work sit here as it belongs”。

有人注意到,过去十几年间,卡普尔的不锈钢作品全部置身户外,因衬映出标志性的蓝天白云绿树人群画面而成为纽约、芝加哥、巴黎等众多城市的亮眼景点。为何此次要放在光线较暗的室内?卡普尔倒是对风格化的艺术处理并不执迷,他在不同的场合多次强调,不论观者还是创作者,都应当足够open(开放),他承认殿内“非常非常黑”,黑得像一幅16世纪的荷兰油画,而那些坐在地上的作品,和环境融入得相当好,仿佛从一开始就属于这古老的殿堂。

他出生于印度,对亚洲传统文化有天然的好奇与熟悉,他用“involved(融入)”来形容对中国的感觉,并提到就在采访前一个星期,他还在纽约大都会艺术博物馆每回必看的中国展区,流连于那些“壮丽宏伟的艺术品”,看了一遍又一遍。

“去了有十次吗?”

“远不止!”

前两次来中国,他对敦煌洞穴印象深刻,此次,对于在同样带有浓烈历史印迹的太庙内办展,他也感到十分兴奋。他能准确说出辛亥革命后紫禁城“解禁”的年份,将新的生命力带进这片曾经的皇家废弃之地,无疑充满了东方神秘。更何况,空气中还飘荡着“朱棣亲手栽种的古柏,已经存活了600年”“还有一棵长得像鹿的柏树,树下常有灰鹤聚集的祥端”这样的传说,一位白发黑衣的异国艺术家穿行其间,搅动起旋涡。

享殿作为太庙的主殿,散发出阴天也无法消减的威严,上几十级台阶,进殿右手边,是一件叫作《非物质(门)》的作品,每当经过这个立方体,岳洁琼总能敏锐地感受到一股穿越感,好像真的要进入到一个新的门里边,开始一段时光之旅。

听到这样的说法,卡普尔想必会满意,他一再宣称,作品并不存在唯一的既定意义,一切都取决于观众所看到的以及在与作品的互动中所感受到的,而他的目的便是“play a game with the viewer(与观众做游戏)”。“我一直对凹面镜很感兴趣,因为它能将世界颠倒过来,产生一个全新的空间,这是一种非常神奇的物理的东西。”他语调缓慢,说话时像是一位六十多岁的智者在公布答案,“雕塑理应是真实的”,澄亮的眼神透过黑框眼镜,仿佛已看穿对手底牌,“而我想问的是,它真的是真实的吗?”

图/Jillian Edelstein

雕塑的控制

大多数人得知安尼施·卡普尔的名字,是缘于芝加哥千禧公园的大型雕塑《云门》(Cloud Gate)。这颗重达110吨、由168块不锈钢板高度抛光焊接而成、外形像巨大豆子的艺术品放置在市中心,一边是公园季节分明的自然风光,一边是马路对面交错着18世纪建筑和现代摩天大楼的都市景象。

从2006年正式面世至今,它的吸引力经久不衰。据卡普尔了解到的信息,人们在此共留下5亿多张自拍。而就在今年10月份播出的成人动画《马男波杰克》最新一季里,男孩用来挽留心爱的洛杉矶女孩留在芝加哥的理由仍绕不开“这里的剧场质量很高,还有闪亮的豆子雕塑”。

芝加哥千禧公园的大型雕塑《云门》

雕塑的诞生,来自芝加哥艺术学院、芝加哥当代艺术博物馆和赞助人代表组成的项目委员会的委托,他们在看过30位艺术家的作品后,最终决定在安尼施·卡普尔和以“气球狗”系列闻名的美国艺术家杰夫·昆斯(Jeff Koons)中选一人进行园内的公共艺术项目创作。

昆斯的方案是做一个长约600米、距离地面近30米高的滑梯,但要完成这一提议,必须确保有一个让残疾人士进入的电梯。委员会担心,作品的物理尺寸将会压制公园的整体空间,于是未予采纳。

卡普尔则以自在流动的水银为灵感,试图创作一个长约20米的镜面不锈钢物体,映射出芝加哥美丽的城市天际线。为达到表面特别光滑的效果,他花了几年时间、找了许多人,最终在一个“疯狂的美国人”的提议下,向波音公司借了台造飞机时用的抛光机器做双曲面抛光,才得以实现这一畅想。“我1999年开始在芝加哥做《云门》,在这样一个立体化的世界里边,做了这样一个水平化的作品,能够将整个周围的天空、城市周围的处境囊括其中。在其下,你可以看到自己的样子、自己的影子。我想做的是能够允许人们真正参与其中的作品。”

具有相似意图的创作还有同样完成于2006年的《天空之镜》(Sky Mirror)。这个悬挂在纽约洛克菲勒中心的直径达10米的凹面镜仿佛一只眼睛,把城市景观尽收其中。卡普尔十分在意作品与周围空间达成的交流,而“与人接触”也往往是公共艺术成功的关键要素。

《天空之镜》,不锈钢,直径10米 拍摄:提姆·米切尔

中央美术学院院长范迪安在讨论跨世纪以来的艺术公共性时说,很多艺术家希望自己的艺术能够进入公共空间,能够和公众对话,但是如何在这种对话中建立一种真正互动的关系,这是需要艺术家解决的问题,要非常警惕自己的艺术在公共空间里仅仅变成一个观赏植物。

卡普尔的解决方法是,“很多时候我用非常简单的形式和造型,某种程度上是使用象征性的形式,试图与观众保持这种交流,让观众感受到‘快来看’‘快来看’的感觉,有一种强烈的被吸引感,必须目不转睛地来观看。我要做的是做一些东西,来挑战观众的感受,向观众提出问题——为什么这些是艺术?这是不是艺术?也许这根本不是艺术,也许这些什么都不是。”

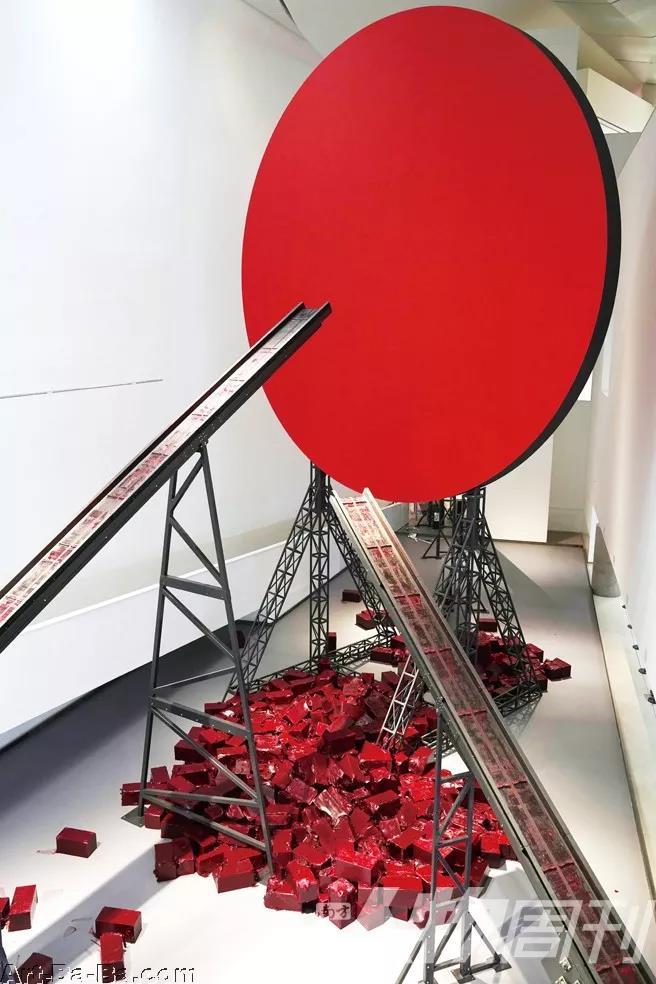

《致心爱太阳的交响乐》,展于央美美术馆

近日卡普尔在中国的首次大型美术馆级个展横跨他35年的创作生涯,太庙三间殿宇中呈现的是70年代晚期到80年代早期的作品,而在央美美术馆还展有后来的作品——四件大型装置和56件公共项目模型。

纵览这些形状特异的原件和模型,你很容易就会陷入并理解这种“目不转睛”——血红色的蜡质砖块随着传送带上升,到达顶端后戏剧化地坠落至一片同样材质的聚合物中,它们的上方,悬浮着一个红色圆板,如同巨大的太阳;数百吨猩红色泥土在房间内蔓延,一辆通体靛蓝色的挖掘机立于土堆之上,对比强烈;模拟单细胞截面的正方体,参观者可以进入装置内部,看鲜红的管道在不同的平面交缠……

雕塑是很有控制性的。卡普尔的控制,一种是大面积的张扬显露,霸占眼球,通过“使用非常强烈的颜色,在一瞬间就能抓住并吸引你”,另一条路径,则是反其道而为之的消失,在山谷或平地间制造深细的裂痕或光滑的黑洞。

《坠入地狱》,1992

《坠入地狱》(Descent into Limbo)是一个6米深的洞,1992年在卡塞尔文献展首次展出时,一个观众等了45分钟才得以进入房间,看见只有一块黑色地毯后生气地把眼镜摘掉往下扔,眼镜随即坠入空洞之中,他害怕地躲在墙角说怎么办?怎么办?怎么可能这样,太危险了。

《沉降》(Descension)外形像个水井,直径约8米,卡普尔找来起初用于军事或航天设备制造领域、可以吸收99.965%光线的“超级黑”颜料(并于2016年买断了这一颜料在艺术领域的独家使用版权),放入不断旋转的漏斗中,藉此产生深不见底的错觉。

在布鲁克林公园展出的《沉降》

卡普尔想创作的不是一个简单的开放空间,而是“一个危险的地方,崇高的空间,充满着恐惧”。“恐惧也是我想创造的事物之一,美和恐惧相伴而生,真正的美永远充斥着恐惧。”

在雕塑家隋建国看来,感受一件雕塑,可以从造型、材料两条基本线索入手:一个偏向视觉,一个偏向触觉。“而卡普尔的作品是在视觉的神秘性上达到了一个极致,仿如视觉的深渊”。

超越文化根源,跨过宇宙

卡普尔曾在采访中说,希望自己可以看起来比当今著名的艺术家们更深奥一些。这种深奥,也许可以理解为更神秘更抽象。他父亲是印度人、母亲是犹太人,从小在印度的基督教家庭长大。在其作品中,古希腊神话、基督教、犹太教和佛教、印度教的典故都有相关阐释。

他1954年出生于孟买,彼时印度获得独立不到十年,从国家到个人都在寻找身份认同。卡普尔对我说,他在从后殖民主义走向现代的慌乱过渡期长大,但这并不要紧,因为某种程度上,他认为这依然是我们如今身处的文化状况,不论你在何方。

但他也承认,具体而言,在他成长的年代,一个印度小男孩要想成为一名艺术家,还是尤为困难,他也许已是极其幸运的个案。他父亲在海军服过役,后来成了水文和应用物理学家。从他曾就读有“印度伊顿”之称的精英学校杜恩中学这一经历来看,这应该是个优渥的家庭。

父亲虽然口头上反对从事艺术,认为不可能挣到钱,但当卡普尔17岁随兄弟搬到以色列,学习电子工程仅半年便放弃并立志要做艺术家时,他还是无条件给予支持,送儿子前往英国霍恩西艺术学院和切尔西艺术与设计学院学习。

硕士毕业后,卡普尔留在了英国。一晃40年,他娶了英国妻子,孩子也在英国,但同时他也常常回印度、关注印度国内的政治动态。他在喜马拉雅山脚下长大,视穿透天际线的大山为母亲,频繁地围绕山脉、山丘、山谷等意象进行创作,但他不喜欢给自己设定文化坐标,甚至有些抵抗别人的阐释和解读。面对询问他时常笼统地强调:我只是在英国工作的艺术家!

早期创作中,他常常会使用彩色粉末,当时他还是艺术学院的学生。几年后回国,发现印度市场和寺庙随处可见彩色粉末堆出的小山丘,明白自己处理过的主题有一定的源泉,植根于印度本质。“我可以看到,简单地使用颜料本身,实际上和印度传统是有关的。但是的确在某种程度上,我并不强调这一点,我们作为艺术家要超越或跨越文化根源,要进入大都市、宇宙的对话当中,一方面是出生于某地,一方面要跨越整个宇宙。”

诸如此类的言论还是无法完全打消旁人对这位艺术大师寻根问底的热情,“印度的传统对你特别是早期的作品有怎样的影响?”——这样的提问不绝于耳。

《1000个名字》,太庙美术馆现场展出的卡普尔早期使用粉末创作的作品

在11月11日央美举办的以他为主角的学术对谈会上,他面对一众教授学者,回应道:“我在这里想说的是:如果毕加索坐在这个房间里,会问西班牙的文化对他的影响是怎样的吗?会这样问吗?这个问题本身是非常有问题和争议的。非常抱歉我这么回答,但是作为艺术家,我们必须清晰、特别清晰——我们所拥有的,我们的创作,我们血液里肯定有一些东西,包括一些深度文化上的附属等等,但我们是艺术家,而不是对我们文化或传承的阐述者,尤其是在现代社会、21世纪这个时代。”

关注万物,哪怕是地上的尘土

具有多民族融合的身份,卡普尔对世界的走向十分关注。随着移民危机的升级,他一直直言不讳地提倡对难民张开双臂,认为众生平等,没有本地人、外来者之分。

2015年9月,他在伦敦步行抗议难民政策一周后,在莫斯科犹太博物馆和宽容中心举办了首场俄罗斯个展,核心展品名为《我的红色家园(My Red Homeland)》。20吨混合了凡士林的红色颜料形如红蜡,象征动物内脏,堆在一个直径为12米的圆台上,随着时间推移,缓慢地被一个类似大锤的金属长杆侵蚀并重塑。

巨型自动装置作品《我的红色家园》,展于央美美术馆

同年创作的《内部对象分成三部分》则暗指“暴力、创伤和社会政治的不稳定”,与“人肉**”相关。“我们生活在很糟糕的时代,人的肉身一直都是承受痛苦的载体,现在却被政治所利用,鲜血四溅、血肉横飞的画面很难从我的脑海中消除。”荷兰阿姆斯特丹国立博物馆负责人认为它和伦勃朗的作品一样,都蕴藏着巨大的同情心,曾在2015年底将它们一同展出。

央美美术馆三楼,整面白墙上印着卡普尔的一句话——“作为艺术家,我要使我的每一件作品不只是物体,而且是思想(大部分是东方思想)的呈现。”撇开血缘上的东西分界,我问他眼中东方思想最重要的内核是什么。他仰头逐字重复了一遍问题并发出“噢”的声音,显得有些棘手。我说这个问题是否太大了,他并未理会,继续思索,最后十分坚定地回答,“Compassion(同情、怜悯)”,接着用自我肯定的口吻重重地说了两三次,并补充道:“有时我们已经忘了,对一切物体的同情与关注——人、动物,甚至是地面的灰尘。”

他没有开玩笑。在霍恩西艺术学院读本科时,他深受罗马尼亚雕塑家兼老师Paul Neagu的影响和鼓励。老师是个颇为现代的艺术家,敦促他不断进行创作,并对他说,你所做的一切都是有意义的。他用身边的很多物体做实验,这个试一下,那个试一下,去看这些东西到底是什么,其中就包括地板上的灰尘,而这对他日后用彩色粉末进行创作,多少奠定了基础。

直到现在,他仍十分感念那时养成的良好习惯,并坚信哪怕过了几十年,技能、手艺,这些虽然重要但始终不是最必须的,“一个艺术家,最该学习的是去思考和感受。”

在他还是艺术学生的时候,每周学校至少有10位艺术家来访,“通过伟大的老师、通过艺术史和其他艺术家所促成的,最终是一场自我和自我的对话,这才是真正的核心”,他在对谈会上和艺术学生们分享,“看、看、再看,这就是唯一的方式。”

格物致知。只要人在英国,他每天都会去工作室。他说自己像常人一样,也需要休息,需要做一些其他人都做的事情,所以每天工作10小时,不算很疯狂。但他要求自己每天必须做至少一件作品,有时甚至两到三件。“我要不断地通过实践去思考,这一切并不是想要去实现某个事先想好的概念,真正的实验性过程必须是在每一天的实践之中去实现的,不断地练习直到事物慢慢浮现,无论你做什么,必须去做,做本身更重要!”

在他有力的阐述中,虽然几乎听不出印度口音,但你仍能轻易地捕捉到一些朴实的东方价值观,比如“读书百遍,其义自见”,比如推崇勤恳至上的态度,不迷信甚至抵触将艺术成就归结于特殊的天赋,“一直不断地做,才是艺术家的工作所在,你想象一下我早上醒来对自己说,今天要做什么灵性、灵感的东西,简直是胡说八道、荒谬至极。我们跟工人一样,我们能够做这样的内在充满诗意的工作,但是却不能说是美的或者是充满灵性的,只能说在那儿、感觉到那一刻出现的时候去捕捉它。”

几乎在每一次采访中,他都会提到“我说过很多次,我没有什么好说的,我没有什么特别要传递的信息给这个世界”。成为艺术家本身,在他看来并没有大多的诀窍,他唯一能够提醒的,是“它需要时间积累,需要持续性的献身和承诺”。这种献身,不仅仅是指时间上的付出,更重要的是真正的投入。他音量提高:“你可以做任何事情,哪怕是扫地都好,但一定要真的去做,而不是假装,不是说我人在这儿但心思并不在这儿——I'm here,I'm doing it ,I mean it!(我在这儿,我就好好做,我认真的!)”