来源:空白艺论KONGBAI

The Device Laid Bare:

On Some Limitations in Current Art Criticism

格兰特·凯斯特(Grant Kester)

徐旷之 节译

首先,我大概聊一下理论在当代艺术批评中所处的地位。如今,艺术批评家或历史学家以最熟悉的形式扮演了西尔维亚·拉文(Sylvia L**in)口中的“分包商”角色,他们把学者从迥异的知识传统中发展出的理论引入到特定艺术品的分析中。尽管有时可以通过一些精细和复杂的分析来完成,但更典型的方法是一种直截了当的阐释,将现成的理论简化成一组概念准则,与给定的艺术品并置在一起,好像它们在文章里直白的共存就构成了分析其相关性的有效证据。虽然专有名词随着时间在变化,但以我参与当代艺术批评近三十年经验来看,这种现象一直没变。因为艺术批评家或历史学家一般都会宣称,在他们所引用的理论领域里不存在实质性的专业知识,这是他们惯用的话术。他们很少对理论本身提出任何有价值的质疑,也不能挑战理论家提出的基本前提,或者挑战理论家对早期哲学著作的阐发。结果,批评家只能简单而毫无问题地重申某种特定理论的要点,忽视更深层的思想结构,以及任何与理论自身矛盾和张力有关的内容。理论作为一种自成体系的、不证自明的工具,就这样被带到了批判介入的现场,去做所谓的深入分析或政治祛魅。

在文本层面,这种方法涉及到的不过是同一文法结构的不同变体。在数不清的艺术评论、展览目录和书籍中,你可以看到熟悉的“据齐泽克所言”(或者巴迪欧、德勒兹、朗西埃、南希、阿甘本或者德里达),之后是关于他们精辟言论的复述,比如集体身份根本性的内在邪恶,或者是无差别的国家或资本主义制度容纳异议的无限能力,再或是含混的难以确定形式的内在超越。曾经对超验知识的偶然性的洞察已经被简化为一种教条主义,无论上下文或关联性如何,都被作为一种信条被重复。其效果是推广了一种艺术批评模式,在这种模式中,最重要的是用更简单或更容易使用的术语来阐释理论文本,而不是传达原本的含义。我举了一个例子,最近《艺术和教育》在线杂志上发表了一篇文章,专门讨论塔尼亚·布**拉(Tania Bruguera)在皇后区科罗纳开展的移民运动国际项目。本文一半以上的内容是在描述温迪·布朗政治理论中对“权利”话语的分析。由于布**拉的项目涉及权利话语以及移民的法律和政治地位,因此,被揭示符合布朗所描述的更广义的征服逻辑。在这里艺术家被描述为天真地游荡在纷争的政治水域里,她对移民单纯的帮助反而弊大于利,但在无意中印证了新自由人道主义的铁律。由于作者完全根据温迪·布朗的理论来解释IMI项目,她不可能有效地介入到对这项工作的批评中去(它们只是被顺便提及一下),她只是将项目作为一种提示性的“既定事实”,而不加质疑的去使用。关于这些批评的具体形式,以及它们对项目可能展开的潜在分析产生的影响,我还有很多话要说,但我想集中讨论和研究方法论直接相关的第二个问题。虽然作者花了好几段来阐述布朗的理论,但在她的文章中,从未对布**拉的实际工作作过实质性的叙述。就因为布**拉在描述项目时使用了权利这一术语,就可以用布朗的理论断定这是一个失败的项目。即使布**拉的项目真的屈服于这种权利批判学说所批判的力量,但如果我们没有详细地分析布**拉的工作是如何开展的,便根本无法确知。作者的研究,就其本身而言,完全摘自IMI网站上发表的声明,以及从一部公开演讲中搜集的一段布**拉讨论她乘坐的皇后区出租车的段子。当然,这则材料是IMI项目的一部分,但绝不能代表整个项目的性质。

作者既没有花时间对IMI项目进行详细的考察,也没有留意项目中的社会组织随时间的推移而产生的变化,无视机构的调整,以及那些创造性的洞察和停滞的时刻,更没有关注参与者如何接纳或挑战国家、公共机构乃至布**拉本人的权威。相反,批评家将批评简化为一种三段论(布朗告诉我们,权利本位的语言是有问题的,布**拉使用了权利的概念,因此她的项目是有问题的)。结果,当一系列抽象的观点遭遇了现实的、社会的和体制化的难民时;当他们不再用简单的政治正确(关于权利,移民等)话语表述而是用行动突显责任意识时,作者完全忽略了现场实践的复杂性。IMI项目的成员有可能在他们的讨论和对话中提及了布朗谈到的一些问题,从而佐证批评家所希望彰显的自我反思能力。也有可能经过几个月的发展,这个项目的实际表现、涉及的问题,远远超出了“权利”的范围,超出了艺术家的意图和期望。但无论哪种情况,我们都无法得知,因为在这篇文章里,批评家对项目本身的了解实在太肤浅。我提出这一点并不是针对某个作者(作为批评家和历史学家,我们不可能亲自见证我们所写的每一个项目),而是反思艺术批评在面对对话性实践时存在的某些问题。当针对基于对象的艺术实践开始写作时,批评家只需在艺术品前呆上有限的时间(几小时,一天),至少就可以对它有一个基本的了解。再不济,人们也很容易找到某幅绘画或雕塑作品的高分辨复制品,以抓取原作的某些特质。但如果想要了解复杂、长期的项目,例如IMI,则需要一种不同的、更广泛的研究形式。

Judy Olausen, Rosalind Kraus, c. 1978.

当代艺术批评中准超验理论的盛行部分归功于1976年《十月》杂志的创立。正如其编辑声明中所描述的,《十月》试图打造一个“突显理论重要性”的“强批评话语”阵地。它把自己表现为一种叛逆的,甚至是革命的、局外人的姿态,以挑战专业类杂志诸如《Artforum》造成的艺术批评不严肃的现状。按照《十月》杂志的编辑所说,当时的艺术杂志已经丧失了“学术独立”,变成了一种“插图泛滥”的“图片新闻”(因此《十月》杂志采用了朴实无华的页面版式)。在声明中他们同时表明,力图与公开的激进艺术实践保持距离,他们把这种艺术与最过激的斯大林主义和“社会现实主义”等而视之。为此,他们特意举了一个艺术家的例子,这位不幸的艺术家既是白人又是自由主义者,他在纽约创作了一幅反战题材的壁画。通过这个例子,他们声称艺术创作如果以身边的社会现实为参照,而不是围绕艺术本体展开是多么危险。在这里,在即将成为当代学术化艺术批评的“权威经典”时,我们看到了典型的现代主义矛盾,自主的准审美批评机构一方面要抵抗资本主义(或广告)的腐蚀,另一方面又要抵抗行动主义(或政治宣传)。只有坚守批评的理论,严格限制想象的愉悦,才能防止倒退到糟糕的玛丽·布恩(Mary Boone)式广告和保守的壁画泥沼。

Cover of Artforum, February 1964. Thiscover features artwork by Tony DeLap, titled Milo, from 1963.

随着克劳斯的《前卫的原创性及其他现代主义神话》以及她的学生哈尔·福斯的《反美学》论文集的出版,《十月》的品牌在20世纪80年代达到了顶峰。《十月》早期的小圈子包括克劳斯的其他学生如本杰明·布赫洛(Benjamin Buchloh)和克雷格·欧文斯(Craig Owens),他们致力于在艺术批评和理论之间建立特殊的联系,直到今天他们仍然束缚着当代美国的学术写作。与其说这是一种具体的影响问题(尽管这些影响保持着明显的一致性),不如说是一个更广泛的学科危机,批评的洞察要依赖欧陆哲学提供新灵感。作为领军人物克劳斯在1980年这个标志性的时间,在《十月》杂志上提出了“类文学”(Paraliterary)这一概念,用来捍卫巴特和德里达的作品,以抵制莫里斯·迪克斯坦(Morris Dickstein)这种难以理喻的保守主义和其他传统文学批评的顽固捍卫者。用克劳斯的话说,后现代文学的新范式“是将批判性文本变成准文学形式”,其目的不是揭示意义的层次,而是开放阐释的游戏(“没有戏剧的戏剧,没有作者的声音,没有争议的批评”)。对于克劳斯来说,让艺术批评回归理论的严肃很有必要,其关键在于通过视觉艺术写作,将类文学转变为一种阐释性解构形式,构成一种诗意/理论文本的载体。

这种文本范式的持久影响在克劳斯最近的一本书(《蓝杯下》)中显而易见,在这本书中她承认俄国文学评论家维克多·什克洛夫斯基在自己的思想轨迹中发挥了核心作用。正如《十月》宣言所表明,任何参与具体形式的政治抵抗的艺术实践都将不可避免地被归为一种堕落的、宣传性的文化形式。结果,当代艺术只能将其批判的力量局限于一个虚拟的抵抗领域,才能保持其纯洁性和自主性,而这个领域正是依靠画廊围墙的保护,才得以免受外界畸形的政治环境和社会力量的影响。克劳斯,让人们想起了格林伯格,她将这个领域称之为“技术性基础”(technical support)。正如她在最近一次采访中指出的,“我对技术性基础的全部概念,都与什克洛夫斯基的‘自我揭示的艺术方式’(layingbare the device)这一概念有关。”这样,格林伯格形式主义(试图找出现代艺术的内在规律,使之与媚俗和宣传区分开来)的内在性就与文学理论的新使命联系在了一起。

当然,对什克洛夫斯基来说,“自我揭示的艺术方式”意味着诗学以反霸权、去自然化的形式重建。这种观点是基于这样一种假设:诗歌的形式(我们可以说是审美形式)是通过语言的间离和含混而延迟和扰动惯常的认知。在诗歌文本面前,读者开始意识到,语言不仅仅是一种传递先验真理的中立媒介,事实上,它产生了自己的、崭新的意义。现在,艺术(和理论本身)将继承这种诗学批判的能力,格林伯格僵化的形式主义被重新注入了革命的活力。这种自我反思的能力,即揭示的话语,很容易超越艺术类型或媒介的局限,在另一个层面重新介入世界。在20世纪80年代,对许多《十月》支持的艺术家来说,需要被自我揭示的是大众媒体对性别的建构、摄影图像的真实性,或是艺术创作和自我表达的规范。

这将被证明是当代艺术和艺术理论演变的决定性转变。艺术的形式媒介被一种观念媒介所取代,这种媒介被一系列不为人所察觉却预先限定了个体意识的规则所束缚。在给定的艺术形式内创造的能力被理解力,以及将意识形态运作揭示给不知情的观众的能力所取代。艺术家处在一个关键的位置,可以安全地免受任何与社会变革或抵抗直接接触而导致的妥协和共谋的伤害。而艺术的自主性之所以得以保留,是因为艺术家只能通过对意识形态操控机制(潜在的、隐含的)的批判,间接地介入社会。此外,这些介入是在艺术界机构内为艺术界的观众上演的。一旦艺术家远离这个语境的保护,其作品的真实性就处于危险之中,正如我们看到的那样,在1990年由于道格拉斯·克里姆(DouglasCrimp)对与艾滋病活动有关的艺术感兴趣,他被清除出了《十月》编委会。

《十月》杂志在很多方面富有能量。它在1980年代为艺术批评界注入了急需的知识力量。同时,正如我所表明的,它反过来又成为惯例,最终对艺术批判性话语产生消极的影响。随着时间的推移,原本对艺术批评范式必要的、振奋人心的挑战变成了另一套范式,并在世界各地的艺术史研究生课程中被教授和书写。该模式的基本假设几乎完全融入进当代艺术实践和批评中。它的构成要素我们非常熟悉:进入画廊空间的观众面对的作品将挑战他或她对世界的惯常设想,然后一个艺术家,他拥有一种独特的能力,能够识别并揭示在我们不知情的情况下支配我们日常生活的隐藏着的意识形态手段。因为艺术家和评论家通常都是在同一个前意识范围内,任何对特定观众或观众实际体验的详细考察都可以略去,而艺术作品的意义只是简单地读出这个预先设定好的剧本。同时,批评家或历史学家曾经通过仔细阅读艺术品而进行的解释工作,越来越多地转移给了理论家。这种方法有两种变体。在喜闻乐见的形式下,某个艺术实践能够说明某一特定理论的概念(阿甘本的“例外状态”(states ofexception),拉康的“症状”(Sinthome),朗西埃的“感性的分配”(the partition of the sensible),德勒兹的“小”文学(“Minor”literature),德里达的“签名”(signature)等等)。而在其批评变体中,艺术品被视为某种更广泛的权力话语的附属品,只有通过适当的理论工具才能显现出来(就像我上面提及的塔妮娅·布**拉作品的例子)。

Tania Bruguera, Immigrant Movement International (IMI), ongoingproject. Photo: Latoya Ruby Frazier.

我在这里对以往批评方法的概括可能有一定局限性,其优点是在方法上与传统的艺术实践保持一致,在传统的艺术实践中,艺术品,无论是表演、物、图像或装置,都是由艺术家独立创作的,然后呈现在画廊、博物馆或其他展览空间。在这种情况下,生产行为与观众随后对作品的接受明显分开,而艺术家通常不会出现在观众的场合。在这种情况下,批评家的任务通常是对艺术家通过作品抛出的命题进行思辨性的、准哲学的阐释。这些命题本身并不意味着要经受考验,而是以物理和空间的形式,对世界提出假设性陈述。此外,艺术家的工作也是有限的:他们创作的物或事件在时间和空间上都有明确的起点和终点。这意味着作品本身是自足的,其形式,在艺术家最初概念化的那一刻,就已经固定下来。

随着参与式和协作式艺术实践的发展,尤其在过去十年中,它们呈指数级增长,我们开始意识到艺术批评的传统与艺术生产之间的根本性脱节,一种新的艺术创作模式,挑战了我刚才描述的许多规范。最具挑战的地方是,越来越多的艺术家和艺术团体有意与公众和机构接触,这远远超出传统艺术界的范围。结果从认识论层面展开了一系列基本上毫无成效的辩论,其中大部分不过是站在了和天真的社会艺术实践同样简单的立场上,他们反对人道主义之恶或田园伤感,也反对理论上严谨、政治上成熟的前卫艺术实践。这些争论通常在一个高度抽象的层面展开,为了拥护普遍的审美价值不惜人身攻击,而这个普遍的审美价值面临着被同样概念模糊的介入性艺术(engaged art) 抛弃的危险。

在我看来,这些争论的一个主要问题是,它们几乎没有涉及艺术实践本身的具体条件。让我们回到艺术批评及其局限性的问题上。当应用于协作或对话艺术实践时,我想指出上述文本范式带来的两个相关问题。首先,它基于对人类认知高度机械化的观点,将艺术品视为一种行为装置。如果我们将艺术品视为画廊空间中的单一命题或表达陈述,这当然没什么问题。但是,当我们所面对的项目,掺杂了观众或参与者的反馈,并且这些反馈有可能随着时间的推移而改变作品本身时,就需要对接受本身有一个更微妙的理解。这导致了第二个与此范式相关的问题,即它依赖一种话语技巧,批评家认为一件作品对假想的观众产生了意识层面的影响,并将其归为各种精神状态,能力,和回应。这通常是通过一种语义结构来实现的,在这种结构中,艺术品具有揭示某些先前被意识形态机制隐藏的话语系统的能力。

在对话实践中,生产和接受是同时发生的,而接受本身又被重构为一种生产方式。因此,接受对艺术家或批评家来说不再意味着隐藏或无价值。此外,接受的经验随着时间的推移而延展,通过交流,合作者的反馈导致最初作品呈现的形式后续发生转变。因此,我们需要一种新的接受模型,能够处理特定项目参与者的实际经验,而不是假设的经验,并且要特别留意身体中介和情绪的影响。在这些遭遇中,语言、话语、肢体姿势和动作之间有什么关系?同样在项目中需要对身体做整体性和分散性的考察,以及这些考察是否会影响工作的意义和参与者的意识?而这又需要新的研究路径和我所说的基于现场的方法,在这种方法中,批评家需要在现场停留很长一段时间,留意那些分散的,可触的和社会化的空间,以及在其中展开的时间节律。

第二个问题,我已经提到过,与艺术品的空间和时间局限有关。文本或基于对象的实践显然有其局限性;它们存在于一段固定的时间(例如展览或委托期间),然后就结束了。此外,服务于此类实践的空间通常也是固定的(比如画廊的空间,或委托过程中一系列分散的场所)。由于作品的边界有限,而且往往是由特定展览空间或场地的特定要求预先决定的,批评家很容易确定分析的对象(一个起始时间明确的装置、绘画或者表演)。但在另一方面,对话类实践可以在数周、数月甚至数年内展开,它们的空间轮廓或边界通常随着时间的推移而波动、扩展和收缩。因此,这类作品向批评家提出了一系列截然不同的问题。工作是什么时候开始的,什么时候结束?它的边界在哪里?它们是如何确定的?在最基本的层面上,我们能不能就批评对象达成一致?因为我们所面对的是一个展开的过程,而不是一个个由特定的空间(画廊的墙壁)或时间(表演或委托的时间)限定的互不相关的图像、物或者事件,这些问题在作品的分析中起着决定性作用。对话生产的未完成性,要求我们理解实践领域的有限性,以及这些边界是如何被生产、修改和挑战的。这需要展开一系列分析,包括:艺术家或艺术团体的介入,离开,场域本身,以及他们最初决定针对某个社会情境展开实践的原因。

这项工作还需要对美学体验的持续时间有完全不同的理解。我之前提到的对布**拉作品的批评并没有告诉我们随着时间的演变,项目中各个参与者和布**拉自己的看法如何改变,以及他们如何回应抵抗、对峙或和解。在我前面讨论过的文本范式中,时间总是同步的;新的洞察在人们诧异的目光中,以一种非凡的瞬间传递给观众(内部机制被揭露的时刻)。这种接受模式假设观众处于一种强加的意识形态体系的操控之下,而这种意识形态只有在对抗这种暴力的瞬间才能被打破。结果,除了这一时刻之外,人们并没有认识到接受的时间性,也没有解释人们对世界的认知转变之后的延续问题。在对话艺术实践中,时间绵延且不稳定,随着项目的开展会发生一系列微妙的变化。因此,有必要建立一套历时性的分析和符号系统,能够把项目作为一个整体,在一系列矛盾和解决的过程中,重点分析那些封闭与揭示、抵抗与与解之间的生产性紧张关系。

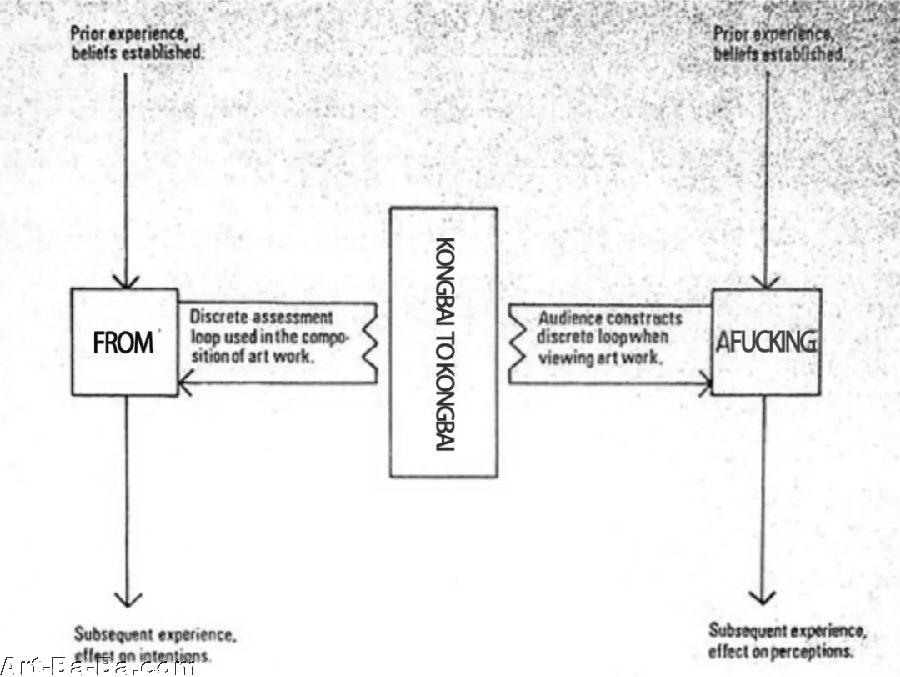

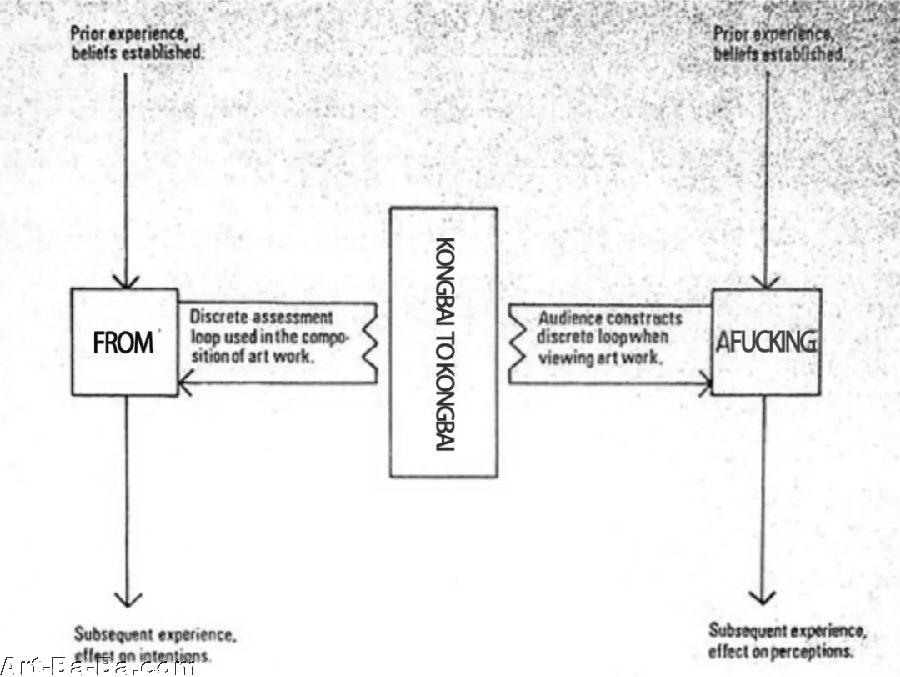

Stephen Willats's Model of an Existing Artist-Audience Relationship, 1973was published in the book The Artist as an Instigator ofChanges in Social Cognition and Beh**iour (London: OccasionalPapers, 2010 (1973), 28.

最后,我想用三点总结一下对话和合作艺术实践的批评立场。第一个问题涉及理论的地位。尽管我对理论在当前艺术批评中的作用表示质疑,但这并不意味着要忽视各种形式的批判理论为语言、意识和艺术本身的运作带来的许多深刻见解。但是,我确信,由于许多批评家和历史学家经常采用僵化的方式应用理论,人们已经逐渐远离与艺术实践的实质性接触。批评家们常常用理论来简单地为一些相对不起眼的概念或想法提供智力上的佐证,这些概念或想法已经在我们的讨论中被广泛接受,但对我们理解某一特定项目或工作却几乎毫无帮助。在这里,我认为艺术批评中的理论和实践之间需要更多的反思和相互理解。我希望看到在项目进展的过程中理论家被当作一个真正的对话者,而不是一个灰色(或者更准确地说,白色)的权威。在这种情况下,理论可以带来洞察,但也可能会因实践本身的经验而反过来受到挑战。第二点意见涉及接受问题。我想鼓励批评家对此保持开放的态度,特定的项目会形成不同的接受模式,它们不同于目前基于个体对静态对象的观看经验形成的接受模型。除了已有的打破单一化意识形态操控和同时性模式,洞察在艺术实践中可以以许多不同的方式产生。对于对话性作品而言,这种开放性显得尤为必要,在对话性作品中,特定项目开展无法由艺术家预先设计,其发展的方向很可能与原本设想的结构十分不同。

最后,我想指出的是,对话实践对美学中意识与行为之间的关系提出了截然不同的理解。正如我在上面指出的那样,批评社会性艺术实践是一种司空见惯的做法,因为它牺牲了真实的审美体验(尽管定义模糊),成为一种还原性政治效用。但所有的现代主义艺术,即使是最强烈地拒绝任何功利的艺术,都带有功利性质,无论是作为对现代社会功利主义的对抗,还是作为一种通过理性或创造性对抗资本主义的精神价值仓库。最关键的问题是,这种改变是如何以及在何种程度上发生的。在传统观念中,艺术只有在与艺术品相对立的情况下,在单一观念指导下通过渐进式(和私密化)改变,才能保留其文化权威。一旦我们试图扩展这一进程(使之回到它原本的社会性),将审美理解为一种知识形式,可以在更广范的集体内展开跨群体的交流,或者与一系列机构建立联系,而不是局限于单一封闭的意识之内,审美的自主性就会受到威胁,艺术就会退化为刻奇的变体。这就是为什么我们经常看到理论家在个体的观看经验和任何随之而来的(可行的,非美学的)行动之间筑起了一道防火墙,而这道防火墙有可能以某种冲突的方式被察觉。在我看来,这些限制都受到了新形式的社会艺术实践的挑战,在这种实践中,我们发现了一种致力于更广泛的社会审美经验的表达,以及对意识和行动之间创造性的、横向关系的兴趣。在理论层面上,我们可以说,这些群体和艺术家不太关心在纯粹与不纯粹(艺术与行动主义、伦理与美学等等)的张力之间,审美所释放的不确定性潜能,而更关心先前被视为不连贯与不完整的关系中异常的审美遭遇,即审美经验本身所呈现的社会或集体形式。

*注:翻译能力有限,如有错误请多指正,英文阅读能力强的建议阅读原文,连接如下:https://www.e-flux.com/journal/50/59990/the-device-laid-bare-on-some-limitations-in-current-art-criticism/