来源:南方人物周刊 蒯乐昊

莎拉·卢卡斯 图/伦敦赛迪HQ画廊提供

摄影:Julian Simmons

“我倒不觉得剪掉了长发,脱下了皮衣,就是被生活驯服了,失去了自由。我挺庆幸的,到现在为止,我没有被任何东西束缚住”

“一个无礼的女人,这正是我们现在需要的。”——罗伯塔·史密斯在《纽约时报》的一篇艺术报道中这样说起莎拉·卢卡斯(Sarah Lucas),彼时莎拉正在举办她的美国首个博物馆回顾展。这位被称为“英国最酷”的艺术家在这个秋天来到中国,举办她在亚洲的第一个规模最大的个展。

展览开幕的当天仿佛一场狂欢,莎拉·卢卡斯笑嘻嘻地给来到现场的观众分发鸡蛋,这就是她的互动行为及装置作品《致女人的一千个鸡蛋(One Thousand Eggs: For Women)》。女孩们受邀把鸡蛋砸向墙壁,蛋黄和蛋清在墙壁脆生生地绽开,留下类似巨幅抽象画的黄色泼溅痕迹。这是莎拉·卢卡斯送给中国女生的礼物。“男孩常常喜欢做一些出格的、有破坏性的事情,但女孩却不大有这样的机会,我想用这个方式,还给她们一些自由。她们可以宣泄,释放,就像一场解放性的活动。”她进一步阐释说,蛋(egg)这个词在英文里也有卵子的意思,象征女性的生殖力。中国观众则告诉她,在中文俚语里,蛋正好相反,意同睾丸,象征着男性的生殖力。莎拉闻言大笑:“It’s even better!”当她听说很多男性观众也跃跃欲试,便特意叮嘱红砖美术馆馆长闫士杰,要在邀请函上印上这个条件:想参加砸鸡蛋的男性当天必须穿女装出席。

闫士杰欣然照办。当天,这位馆长也站在了砸鸡蛋的热闹人群之中,他穿上了一条孔雀绿色的大蓬蓬裙,用力把鸡蛋砸向墙面。

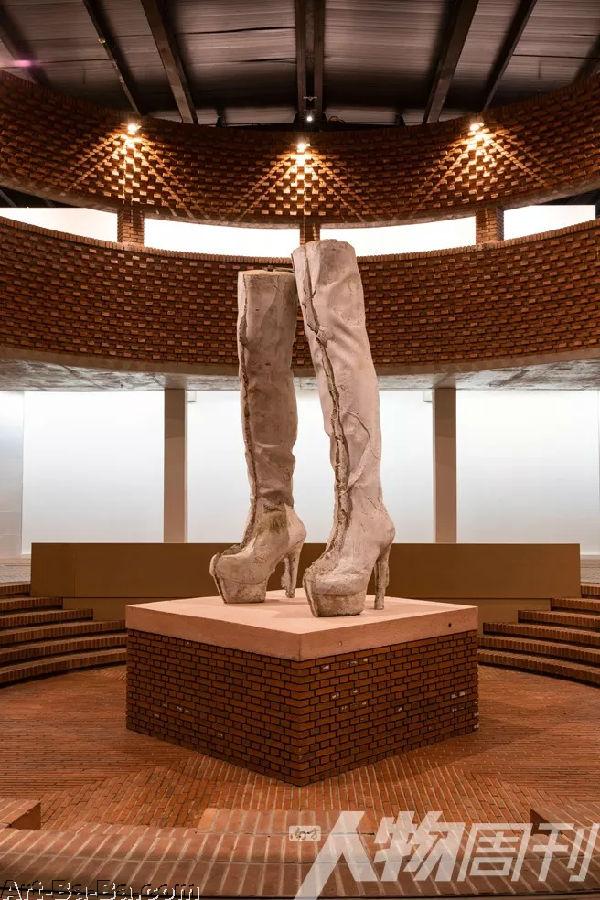

不远处的展览入口,放置了一双3米多高、混凝土浇铸的巨型过膝靴,这是莎拉近年的作品《路人朵丽丝》。灰白色的长靴隐约带有卖弄风情的姿态,但水泥的质地冰冷、粗糙,坚硬又宏伟,令人联想起人行道、站街女、易装者和公共雕像,不论这位朵丽丝何许人也,她的靴子已经昭示了她在粗粝中前行的某种力量感。

行为及装置作品《致女人的一千个鸡蛋》

想捡一辆汽车吗?带尸体的那种!

几天前,他们在布展的时候活生生砸烂了一辆车。莎拉跟红砖美术馆提出了砸车的想法,馆长照样欣然应允,并马上提供了自己的一辆沃尔沃。这辆汽车成了莎拉的“拾得物”。为防止汽车在砸毁过程中爆炸,他们经过一番研究,决定先钻通油箱,放光汽油……艺术家、布展工人、工作人员、馆长围着这辆汽车一齐上阵动手,仿佛一场群殴。这让第一次在中国办展览的莎拉·卢卡斯感觉非常自由,“比起对英国的熟悉,我并不了解中国人如何思考文化。是常规还是无畏?是激进还是保守?我很好奇中国观众会对我的作品反应如何,我对他们并不了解,可能他们对我也是一样,但是我感觉到中国的美术馆和馆长对待当代艺术的观念确实非常open。”

展览现场

在这辆现场损毁的车子旁边,仿佛对偶,放置着她早年的另一件重要作品《废话墓志铭》。那也是一辆损毁了的汽车,已经摔到变形,车尾翘起如翼,车身半瘪,各种零部件都暴露在外,仿佛搞砸了的人生,而车门的另一侧镶满了香烟拼贴,白黄相间的香烟给车身带来了一种波纹马赛克的视幻觉,微妙的残暴。类似的作品莎拉做了不止一件,其中一辆2003年版捷豹车还经过焚烧,她管它叫《这辆捷豹要上天堂了》。

汽车是传统意义上的男性癖恋物,兼顾了工具理性的男人大玩具,被以各种方式挤压、肢解、焚烧。除了香烟,有时候,莎拉还会在汽车外拼贴一些其他物品,比如水果和蔬菜,甚至烤串和整只生鸡。

用“拾得物”来创造艺术是莎拉的理念之一,但为了这样的创作要捡到一辆合适的报废车可不容易。在英国,因为完备的汽车保险制度,很难寻觅那种摔到支离破碎的废车。《废话墓志铭》的原型车辆是在墨西哥城找来的,这辆车从悬崖上跌落下去,所以呈现出毁灭性的伤痕。当地的朋友满有把握地告诉莎拉:在我们这儿,别说捡一辆在车祸里摔烂的汽车,就算你想要那种车子砸扁了里头还留着一具尸体的,也照样能捡得到!

《把它握住》,1994,彩绘塑料,36cm x 40cm x 28 cm

图/伦敦赛迪HQ画廊提供 摄影:托德·怀特艺术摄影

我用香烟织毛衣

在墙的高处,俯瞰这两辆印证了无常的汽车残骸的,是一尊巨大的基督,被钉在黑色的巨型十字架上,基督的肉身、裹布、荆冠,也统统是以香烟拼合而成。香烟往往跟男性联系在一起,某种程度上也是叛逆和行为失范的象征,在英语俚语里,烟卷(coffin nail)等于“棺材钉子”,是现代社会最流行的商品化的死亡隐喻。挂在英格兰国旗中央、用香烟包裹的巨大耶稣圣像,融合了国家、宗教、渎神、偷欢以及死亡。

大众对莎拉的印象来自《以火攻火》中那位好斗野蛮、性别不辨的斗士,莎拉在照片上叼着香烟、紧皱眉头,嘴里这一点自由之火,似乎也是一种向男性看齐的反叛行为。在她刚刚开始艺术生涯的时候,因为经济的原因,她只能选择廉价的材料来做装置艺术。香烟、丝袜、食物、马桶、煤渣砖、报纸、毛刷……这些生活中的常见之物成为她灵感的来源,荒谬而琐碎。这种看似信手拈来的现成品媒材也赋予她一种自由度,让她可以随时随地进入创作的状态,而即兴创作,让她的作品始终保持了新鲜和尖锐。

莎拉·卢卡斯曾是烟不离手的老烟*,后来她开始尝试戒烟。戒过烟的人应该都能体会那种百无聊赖的感觉,为了让手里能继续有个东西可以抓挠,她开始用那些烟卷来做艺术品。在她看来,香烟的形状就是男性自然属性的象征。大量的香烟在她的手里被黏合和赋形。莎拉看起来粗犷不羁,日常的打扮举止都很男性化,但她其实双手灵巧,喜欢手工活,尤其擅长缝缝补补的针线活,她手不释卷地摆弄着那些香烟,就像女人在织毛衣一般。这场因为戒烟而开始的艺术实践,导致她买了比自己抽还要多得多的香烟。六个月后,她复吸了。

展览现场

我从不化妆,因为男人也不用化妆

作为英国最具影响力、最重要的艺术家之一,莎拉·卢卡斯此次带来了她三十多年艺术生涯中的一百多件重要作品,并特别为本次展览创作了十余件新作,涵盖雕塑、摄影和装置。

在上世纪90年代崛起的艺术团体YBAs(Young British Artists)的成员中,莎拉·卢卡斯被视为在视觉艺术领域首次为英国工人阶级女性发声的活跃分子。莎拉本人即出生于工人阶级,“以至于在我小的时候,我甚至都没有意识到女性在社会中的弱势地位。”一切似乎都理所当然。

现年57岁的卢卡斯生于伦敦,在政府的福利房里长大,家里有四个孩子,她从13岁就开始兼职工作,害羞,内向,酷爱阅读。这是一个热衷于自己动手的家庭:她的家人“总是在做东西”。卢卡斯的父亲是送奶工,会打橱柜;她的母亲在社区花园里弄了一块地种蔬菜,后来去小学当起了艺术课程的负责人,她教会女儿园艺、缝纫和烹饪,还会做衣服和玩具,包括填充毛绒玩具,这为卢卡斯后来那些丝袜填充作品奠定了基础。

在她青少年的成长时期,英国正处在铁娘子撒切尔夫人执政的保守意识之下,莎拉像个工人阶级的女孩子那样长大,先后就读于工人学院、伦敦印刷学院、伦敦大学金匠学院(又译金史密斯学院),这些教育背景甚至强化了某种关于性别的认知。从少女时代开始,她的个人形象就固定下来了:中性衣着,工装风的硬朗衬衫、外套,或者简单的T恤,牛仔裤,粗犷结实的厚底鞋,头发毫**饰,素面朝天。“我从来不化妆,因为男人就不化妆。”这是她在向自己的劳动阶层出身致意,同时也彰显着她对性别的思考。她希望属于性别某种流动的属性,而不臣服于某种社会约定俗成的刻板印象,她满不在乎地搅乱性别和年龄,模糊男人、女人、青少年和儿童的差别。

在达米安·赫斯特后来被视为传奇的展览“冷冻(freeze)”中,莎拉·卢卡斯携作品参展并引起广泛关注。“冷冻”展和YBAs团体一炮走红,可这依然不能使莎拉感到满足。私下里,她对朋友说,她的艺术创作信念甚至出现了动摇,完全不知道自己有什么价值,甚至不确定艺术是干什么用的。

“当时我参展的作品是受极简主义影响的雕塑和抽象类的作品,全部是我学生时代的作品。展览之后,我感到这些作品并不能彻底说服我自己。而且当你是个初出茅庐的青年学生,无论你做什么人们都会感兴趣,可一旦你离开学校,长期的艺术生涯意味着你要找到自己的内容。这之后,我花了大约四年的时间去确立我到底是谁。”

《纯赤》,1994,床垫、蜜瓜、橘子、黄瓜、水桶,84cm x 167.8cm x 144.8 cm 图/伦敦赛迪HQ画廊提供

幽默让一切变得更容易

YBAs是一个松散的艺术团体,彼此并没有相近的主张,莎拉敏锐地感受到,人们更多地关注其中那些男性艺术家,女性艺术家只处于从属的位置。“对此我只能接受,不过这解放了我。我可以做材料的实验,纯粹是取悦我自己。我是可以找到不少乐子的,幽默,在我和我之间的幽默。”

到了1991年,受英国女权主义和色情文化的影响,卢卡斯已经在用令人反感的英国小报《周日体育报》跨页制作巨幅拼贴,这份以抓人眼球为己任的报纸如今已不复存在,当时一位女权主义者安德莉亚·德沃金(Andrea Dworkin)曾经谈论过庸俗小报图片的“榨取性”,这让卢卡斯意识到,她“可以把这些恨意满满的东西挪为己用”。正是在这些小报图片中卢卡斯发现,女性并不是男女不平等的唯一受害者,男人也同样在付出代价,一个不平衡的社会结构,一定会伤及两端。

卢卡斯另一个标志性手法是在丝袜中塞入棉花和丝绒,比如《兔子(Bunny)》系列,和极具表现力的《NUDS》系列,前者形似耷拉着的女性身体,后来则更多是抽象盘结,这些作品仿佛悲伤的喜剧,扭曲变形的身体和男女性征,仿佛纠缠的情侣、畸形的拳头,无处安放的欲望。很多看似大胆的冒犯之作,本质上极度坦白。无礼似乎是她作品的专长,不加掩饰的诚恳,带点道德意味,同时令人发笑,像一个下流笑话。她就像文艺复兴时期的《十日谈》摇晃着从中世纪而来的人们一样,用她不加掩饰的直率,摇晃着当代社会里的男女。对阴茎的描绘,自古风时期过后一直是西方艺术中最顽固的禁忌之一,在她的作品中却成了无处不在的形式,到处都是**、消化、排泄的赋比兴。达达、波普、超现实主义、贫穷艺术的艺术思潮,在她的作品里都能看到与之呼应的内容。正是这种对性别、阶级和语言的单刀直入,使她成为少数从YBA群体中脱颖而出的重要艺术家之一。

因为长期跟拍达米恩·赫斯特、加里·休姆、安古斯·菲尔斯特、马特·克里肖等人而被称为“YBA运动编年史家”的摄影师约翰尼·山德·基德(Johnnie Shand Kydd)是莎拉·卢卡斯的挚友,他从上世纪90年代就开始拍摄莎拉·卢卡斯,他说,“拍一张让人觉得没意思的卢卡斯照片几乎是不可能的。”

《纽约时报》曾把卢卡斯的魅力和创作力量归因于她“毫不畏惧的挑战态度”。她说,在艺术中保持真正的大胆是必要的,而大胆,在她看来,则需要兼顾“挑衅”和“幽默”,幽默是挑衅的润滑剂,让挑衅变成令观众觉得可以接受并引发思考的一种穿刺。