来源:艺术界LEAP 王潭

觉醒:1960至1990年代亚洲社会中的艺术

时间:2019.6.14-9.15

地点:新加坡国家美术馆

编者按:在昨晚隆重揭幕的“现代传播亚洲艺术贡献奖(Asia Art Pioneers)”颁奖典礼上,“觉醒:1960至1990年代亚洲社会中的艺术”被授予了“亚洲年度展览”这一重磅奖项。该展览由新加坡国家美术馆、日本东京国立近代美术馆、韩国国立现代美术馆与日本国际交流基金亚洲中心合作呈现,展览追溯了冷战时期亚洲艺术先锋的兴起及其与社会的联系。这个志向高远的项目突出的不仅是艺术家的个人实践,而且强调了艺术家和艺术家群体的创作如何从他们周围的群体意识中逐渐成形,又反过来塑造了群体意识。通过跨国比较,展览本身关注 “白立方”之外的艺术发生了什么,以及在艺术运动之外,本地意识如何塑造了艺术实践。特此发表收录于LEAP最新出版物“新艺术的冲击”中作者王潭撰写的展览评论。

“觉醒:1960至1990年代亚洲社会中的艺术”展览现场

新加坡国家美术馆,2019年

Courtesy National Gallery Singapore

大型研究性展览“觉醒:1960至1990年代亚洲社会中的艺术”历经四年筹备,自2018年10月到2019年9月先后在东京国立近代美术馆、韩国国立现代美术馆、新加坡国家美术馆巡展。此展览由以上三个机构与日本基金会亚洲中心协力实现,期间有在亚洲多个国家活跃的策展人、学者、艺术家和群体参与。展览关注亚洲艺术家在1960年代到1990年代间根植于社会变革中的前卫艺术实践,并最终呈现了来自东亚、东南亚、南亚各国的140件作品,是一次前所未有的学术梳理和跨国合作的新里程碑。

在2014年展览筹备之初举办的研讨会上,东京国立近代美术馆策展人铃木腾雄提出“文化反叛”和“想象亚洲文化团结”的议题,在思路上与台湾学者陈光兴在《去帝国》(2006年)一书中提出的“亚洲作为方法”理论呼应。陈光兴呼吁在“去帝国”“去殖民”和“去冷战”的过程中,亚洲各个社会应将目光转向彼此,互相成为参照,在多元在地的社会现实和文化参照系统中客观重塑各国的主体性。而这种亚际沟通在二战后长期难以实现——不仅由于国情差异,也是因为殖民历史和各国的民族主义倾向。然而,当下的资本全球化进程正逐渐重新加深经济和文化的区域合作,转眼于亚洲的时机成熟。

黄永砅,《爬行物》,1989年(2013年重制版)Courtesy National Gallery Singapore或许正是在这样的全球化语境下,日本、韩国、新加坡三国机构的合作巧合地在陈光兴出版《去帝国》一书前后开始并延续至今:2005年的“立体主义在亚洲”展览和2010年的“现实主义在亚洲”展览已经为由这三国机构主持的、对亚洲艺术经验的沟通和整理打下基础。但与前两个展览项目用亚洲经验丰富“全球艺术史”的书写不同,此次“觉醒”展特意回避缘于西方的归纳战后艺术的语汇和框架,如波谱艺术、观念艺术、大地艺术等等,也抛弃了国别、年代顺序等简单的归类工具,而是提出几条线索,如“质疑结构”“艺术家与城市”“新团结”等。这些线索成为展览的空间和逻辑叙事,串联起亚洲各国纷繁复杂的语境和艺术实践,在呈现“在地性”差异的同时,提供了产生共鸣、共振的平台。“觉醒”这个题目或许最先让人产生的联想,是列宁在20世纪初将亚洲的民主革命运动浪潮称为“亚洲的觉醒”。此次展览则从多个维度在二战后的语境中诠释了“觉醒”这个概念:“觉醒”在这里不仅指代在战后亚洲反帝、反极权统治的民主运动的延续,同时也提示了批判性前卫艺术在亚洲社会中的“觉醒”,以及艺术家将艺术实践作为一种揭示、唤醒和反叛力量的发挥。而后者最为明显地体现于亚洲艺术家在城市空间中进行的艺术实验。

Courtesy National Gallery Singapore展览的“艺术家与城市”板块由中国艺术家林一林的代表作品《安全度过林和路》引出。1995年,艺术家在快速城市化的广州实施了这一项目,他在繁忙的道路上筑起砖墙,并将其逐块砖地从路的一边移到另一边,干扰着过往车流。在由资本和国家力量驱动形成的空间和秩序(列斐伏尔所谓的“抽象空间”)中,林一林的“拆”和“建”荒诞地影射了城市建设过程,并将艺术家的位置树立在城市和社会中间,成为对反叛的可能性的提示和象征。

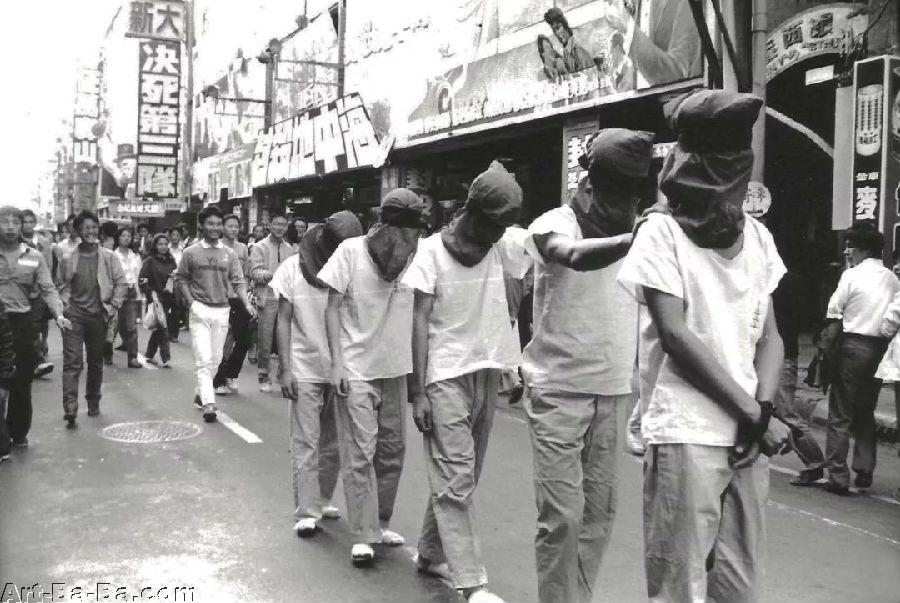

平田实,高赤中小组《首都圈清扫整理促进运动》的行为记录,1964年,银盐照片© Minoru Hirata; Courtesy Taka Ishii Gallery Photography/Film

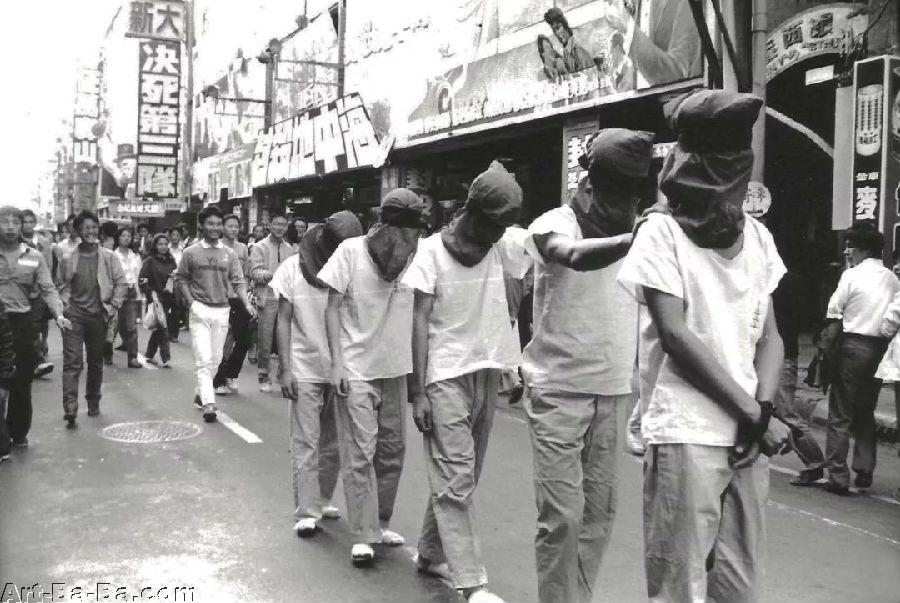

展览中很多作品都可以产生共鸣,比如日本高赤中小组于1964年东京奥运会期间在银座附近进行的名为《首都圈清扫整理促进运动》的行为干预,泰国艺术家瓦汕·西提革(Vasan Sitthiket)头顶军靴在曼谷街道上游走以影射泰国军政府统治的压抑。此外,还有更为直接地对禁锢的挑战,如陈界仁的《机能丧失:第三号》(1983年)和零次元小组在日本街头进行的《全裸防毒面具游行》等。这些艺术家选择“上街”,将城市、街道作为实验、展示和互动的场所,日常的肌理使艺术实践富有张力,而艺术家在此过程中对社会现实发声,为社会重注激进的精神。

陈界仁,《机能丧失第三号》,行为,台北西门町,1983年

批判性实践和艺术行动主义在展览中相得益彰。在“新团结”板块中展示的印度萨玛团体自1989年以来常年通过街头剧场、展览,以及例如“为多信仰和谐而做的口号”等项目成为捍卫自由表达,倡导多种族和谐共处的有效平台,文化工作者艺术性地发掘、凝聚民众的力量,通过“直接行动”改变社会,是极有启发意义的实践。

展览呈现的“觉醒”和“反叛”不只局限于与社会事件或运动密切相关的实践。这个时期还有一个关键的转向就是亚洲艺术家对西方现代主义的反思和突破。在展览序言部分,韩国实验艺术先驱李升泽的作品《燃烧的画布漂浮在河上》(1964年)属于他对“非雕塑”的探索,让风、火和水流等元素成为作品的核心,燃烧的画布象征着对西方架上艺术的突破。旅居日本的艺术家李禹焕是日本“物派”艺术理念的主要阐释人和代表艺术家,他对材料物质性的回归解构了“作者”“原创”“再现”等现代主义概念,主张艺术应是与世界直接“相遇”的场域。

李升泽,《燃烧的画布漂浮在河上》,1964年,首尔汉江上的临时装置难能可贵的是,展览还包含了亚洲一些艺术家对绘画的重新反思和探讨,尤其是那些在1970年代和1980年代思考如何为写实绘画注入批判的可能性,使绘画成为激进艺术表达的有效形式的实践。展览包括了韩国民众艺术的木刻版画以及在1979年成立的“现实与表达”小组,他们反对当时流行的单色抽象绘画,并通过探索绘画蒙太奇的手法使二维画面成为观念和思想的空间;还有例如印度尼西亚艺术家迪德‧埃里‧苏普里亚的绘画作品《迷宫》,用写实的技巧、超现实的手法隐喻着社会底层人民无法逃离急速资本化的城市空间的压抑。

“觉醒:1960至1990年代亚洲社会中的艺术”展览现场

图右作品:迪德‧埃里‧苏普里亚(Dede Eri Supria),《迷宫》,1987-1988年,布面油画

Courtesy National Gallery Singapore展览“觉醒”对亚洲战后在不同时空、社会语境、社会事件下产生的激进艺术实践做了深思熟虑的梳理和整合,并提出了理解这个时期亚洲艺术的新主张,即以“在地性”为基,寻找可以对话、相互观照的点,从而开辟一系列新的话语空间。展览观看的过程也是了解亚洲1960年代到1990年代之间艺术家在面对冷战意识形态割据、越战、后殖民、全球化、急速城市化等复杂社会现实的多元回应。而对社会语境的强调是恰当把握这个时期亚洲艺术不可或缺的环节。而从另一个角度来看,在全球化迅速发展的今天,同时也因为各国的国情,很多展览中涉及的历史事件并不为人了解或已被淡忘,那么对这个时代的梳理正是文化机构在避免“文化失忆”上做的努力。很多观众即便是对西方前卫艺术很熟悉,或许也不曾有这样的机会来集中来了解邻近亚洲国家的前卫艺术实践,以及其中的共性和差异。或许,展览“觉醒”也是对亚洲观众的唤醒,它也将促进和推动亚洲各国艺术工作者、社会运动之间的经验借鉴与相互观照。搭建新的平台,启发多元的对话,这正是全球化背景下的跨国机构合作中最有意义的实践。