来源:天线空间 栾志超

尉洪磊:用无声填满嘴巴

栾志超|文

*本文摘选自栾志超为展览“新倾向:尉洪磊”(尤伦斯当代艺术中心,2019.1.19-2019.4.14) 画册所撰写的文章,全文将由尤伦斯当代艺术中心发布,感谢尤伦斯艺术中心和栾志超惠允。

每每走进尉洪磊的展览现场,我总会觉得被一片均匀的无声所侵袭。像一个远行之人初归家中,所有的东西都如经验中那般静默地停在那里,毫无理由却又恰如其分,用自然而然的空气迎接和素裹着来者。也仅有在这种时刻,感官才会迫不及待地启动自身去疯狂地感受,而不是用逻辑和理性的语言去作出判断和评述。因此,这无声并不意味着沉默,而是因为不语,令人无法用话语来讨论它,而只能是先去走进它。眼睛掠过展场,就像是翻开一部意识流的小说——它们一方面留有太多的入口和随处可见的出口,一方面又被艺术家以极大的耐心巨细无遗地描述和呈现。你可以沿着每一个节点的生长去追索它繁复的样貌,也大可以看一眼就确信自己已经知晓了全部的故事。

I,,,,,,,, , 2018

树脂、不锈钢

每个头和底座: 20 x 41 x 32 cm

站立部分: 174 x 45 x 50 cm

语言这个被发明之物,尽管让表述和理解成为可能,但大多数时候在尉洪磊的创作中却是缺席的。并非艺术家不相信语言。只是,对于以可触可感的物质及可见的图像为创作材料的他来说,材料本身及其经过劳作能够成为之物显然更为真实和充分。语言在某种程度上成为前劳作阶段的工具,物质及图像社会化大生产与今日的界面式观看才是这个时代的境况。因此,尉洪磊总是简单直接的展览现场一直以来都像是一个双人组合在极简的舞台背景上做着表演——静态的雕塑或物件总是和动态的影像同台并置。

展览现场, “燕子世纪”, 天线空间, 上海, 2016

从某种程度上来说,这些基本的要素从最开始就构造出了尉洪磊艺术创作的基本样貌:雕塑/物件与图像,以及它们共处时所激发出的物理与感知空间;雕塑/物件指向我们语言、思维、行动所命名、指涉、针对的现实,图像指向我们对这一现实的观看与表征程式;它们的共处呈现了我们与现实共处、影响、彼此为证、互相记录的关系;它们所囊括的过去的经验、当下的体验以及对未来的预见回应着这二者间所激荡的生命体,及其在一个物与图像所构成的现实中生存的方式。正是因此,展场中无声的雕塑、物件和图像似乎始终都在等待,等待一个活生生的人的出现。

人在尉洪磊的创作当中自然并非隐身的,不论是就抽象还是具体层面而言。他的作品都多多少少地在经验和知识的双重面向上映射出各种现实与虚拟、历史与现实中的个体。但仅有在人的形象同其他雕塑、物件一同出现在展场中,或者是更进一步,如人形作品《I》系列中所显示的那样成群出现时,人的形象才从个体问题转向了群体问题,从美学问题转向了伦理问题。

但是,人的形象在尉洪磊的创作中始终都是似是而非的,一如他其他的雕塑和物件,总是通过嫁接、拼贴或暧昧实现着自身的游离与不断生成,其外在的形式和样貌从一开始就拒绝着固定的身份与命名。不管是2016年看似人形的《面条》,还是2018年的金属雕塑《I》系列,都一方面既因为其与观者的相似而吸引着我们的好奇与走近,同时又因为其与观者的迥异而拒斥着我们,并以其无声让从语言世界来的观者堕入一种无能为力,与作为人的自我无法相认的巴别塔境地。

I#1, 2018

黄铜、织物

190 x 28 x 28 cm

就尉洪磊的创作而言,因为这些雕塑和物件本身的似是而非,命名首先是困难的。我们当然能够从中体认到人的形象,但它们显然并非我们的形象——不管是《面条》勺子状的四肢,还是《I》系列棍状的身体。但艺术家更多的是拒绝通过命名这样一种简单粗暴的方式,以创作者的身份去规定和占有这些已然和其他雕塑/物件一样成为物的“人”。一览尉洪磊现有作品的名称,会发现艺术家执拗地让作品的名称和作品一样,都停留在物的层面,具体而明确。一如作品本身,这些名称大多数时候都是常见的名词,只保证着其能指,而不负责,或者说隐涉任何所指。他甚至让命名也趋于形象化,用“逗号”以及“I”来形容和描述作品本身的形态和样貌,让名称与作品在形式上是对等的,而非彼此的补充或说明。如果说话语即权力,那尉洪磊则毫不犹豫地放弃了这一权力。

面条,2016

基座(木板、玻璃纤维、树脂、漆)、铜、丙烯着色、塑料、泡沫

245 x 125 x 115 cm

因此,当《I》系列进入到尉洪磊的创作方阵,艺术家为人,为自我创造了一个物质上的对等物。这一方面再次重申了物乃万物之母体这一他作为雕塑工作者的信条,也将他对人与物的关系的思考从一个个命题式的质询推向了将这一关系以物化的方式直接进行本质性的呈现。也就是说,一直以来在他创作中成对出现的雕塑/物件与图像,转换成了人与物、观看与图像这组二元关系,并直接以实体的形式出现在了创作当中。人开始具有了一种量和体积上的物质性在场。这些作品仍然在等待一个活生生的人的出现,但面对这样一个本质性、根源性的组合,观者却成了陌生的闯入者。

就创作本身而言,艺术家通过物化的人实现了自己替代性的在场,通过艺术生产改变了自己主体的缺席——观者成了这一主客体创作关系的闯入者;就作品本身而言,人与物、观看与图像的主客体二元关系本身已经是自足的——观者成了这一二元关系的闯入者。这些人-物既是我们,又不是我们;既是外在的,也是内在的;既是自我的幻象,也是物质化的现实。它们并非我们一直在寻找的自我,但却是为了我们而存在的作为他者的自我;我们一方面在它们面前感受着自我出乎意料的暴露,一方面又不得不让自我与这个作为他者的自己相互适应,通过其来感受自身;我们不得不在场,但我们又似乎是多余的。这是一种怎样的处境——在这样一种相互对峙中体验自我的绝对在场与不合时宜,人与物的绝对拒绝与共处?我们该如何讲述这一陌生的经验,我们又该向哪个他者讲述?

但人绝非这一故事的起始之处。尉洪磊的作品更多的仍然是物质性而非观念性的。他与材料——不管是实质的物,还是可见的图像——的关系,决定了他的作品是物质、现实、经验交错的复合体。他的创作基于直接的观看和直接的输出,一种由物质和行动直接生成的创作。这也是尉洪磊创作一直以来的明确指向:他并非要制作一件作品,而是要创造一种人与物的相遇,一种以主动或被动的方式在空间中,在与物及图像的关系中相遇。在他的创作中,人的问题就是物的问题。这让物具有了一种独立于期待与审美的生命力。作品并非供观看之物,而是用以见证之物;不是目视的物件,而是空间中的锚点。这些锚点并不是为了吸引观众的目光,而是要将目光返还给观者自身,让观者成为与作品相同的在场,成为自己目光所及的对象。物成为一种有关人的物件——正是这一事实,引诱着我们和艺术家一起进入物的世界。

展览现场, “燕子世纪”, 天线空间, 上海, 2016

如此一来,物既是真实的,又是经验的;既是公众的,又是私人的。这样一种对物的塑造以及通过物对人的在场的实现填补了人与物之间的空白,形成了一种同源但又异质的存在。这赋予了物一种新的、自我主体的功能:对于观者而言,它不是一个象征层面的人或物,而是实实在在的;它并非用于身份认同的他者或客体,而是一种相对于自我的差异性存在,为我们提供一种理解他者,与他者共处,从而反刍到自身的方式。我们也无法以单数的形式去忖度这种关系式的创作,而是需要将其看作一幅有关当代生存的心理图景,观看其中所折射出的复数的“I”,也就是我们自身的面孔。

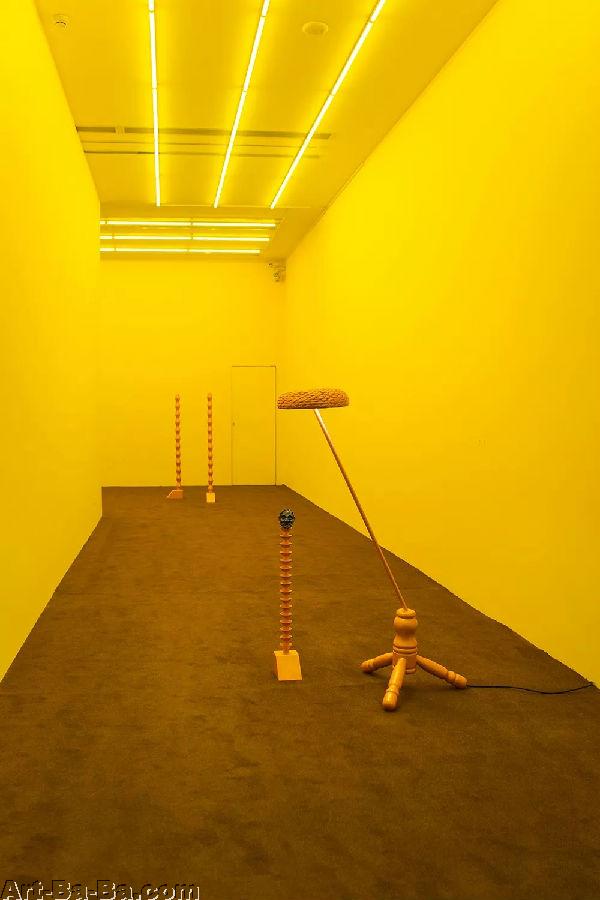

展览现场,“ 新倾向:尉洪磊”, 尤伦斯当代艺术中心, 北京, 2019

这些实体性的存在,及至实体性的人-物的存在,迫使观者提高警惕,去辨别这是物还是经验,是人还是物。人与物被禁锢在同一个空间当中,不得不努力寻找一种和解的方式。正因此,尉洪磊总是努力为观者及作品提供一个被清除了所有多余之物的空间,让空间失去了其社会、美学属性,而仅仅是此间的空间,通过纯粹的强度来加深动态关系间的张力等级。与此相伴的,还有重复本身带来的张力和强度。说重复并不准确,因为不管是影像中的图像还是雕塑与物件,都只是在某一形态机制下分享着碎片化的相似,这种相似其实反而增强了其中的复杂性。通过不断的递增与聚集,重复反而成了对自我和立场的不断重申,在行走与观看中对关系的不断增强。

展览现场, “尉洪磊”, Kraupa-Tuskany Zeidler, 柏林, 2018

这不是一个让物体成为符号和客体的过程,也不是在行走中展开空间并赋予空间以语境的过程,更不是让观看机制正常运作的过程,而是去除所有赘余,直抵关系的核心,让被编码的身体回到基本层面,让意义褪色,让观看机制被目光重新检视的过程;这也并非关于物件及其意义间的隐喻,而是在去除了语境之后,去除了语言之后,我们是否能够与物,与自我重新建立一种纯粹身体和强度的关系。主客体之间的矛盾在这里达成了和解,演变成了二者必须有所互动才能重归自身。由此,艺术家在给予物极大能量,让视觉充分在场,语言全然失效的同时,也通过人与物这样一种既同一又相异的关系组织着叙事。

I[]#1, 2018

树脂,不锈钢,数码录像

91 x 11.5 x 15 cm

毫无疑问,这则叙事是忧郁的,同时也是积极的——一切都在向物的投射,向物的转换,但也由此实现着朝着自我的退缩。这可以说是以物为矛,对当代物文化的进击;也类似于一则有关物,同时也有关人的自传,让经验与现实在相互的质疑与对立中达成和解。我是谁的问题总是与我的行动和感知相关,它是什么的问题总是与它让我体认到何种身份和经验相关。我们是观看机制下的囚禁者,我们也是芸芸众生中的陌生人。命名与所指正是在这里失效的,苍白的语言不得不被艺术家和观者一齐舍去。

正因此,尉洪磊的创作从来都不是通过主题、形态或样貌达成的体系,而是通过这样一种对动态关系、现实经验的体认。从物的集合到人-物的集合,自然与文化,人与非人在进行着频繁的互动,而这也正是我们此时所栖身其中的历史现实。通过动态关系中的互动和体认,我们抵达了群体共处关系得以创建的时刻,也抵达了自我得以发现的时刻,也是人的感知及心理朝着外部的投射又得到反馈的时刻。就此而言,我们某种程度上栖身于永恒的物质材料当中,我们就是一种由肉身构成的雕塑或装置。我们是来到了一个雕塑的展场,还是一个剧院?这是一次静默的呈现,还是一场在时间中无限绵延的表演?

展览现场, “新倾向:尉洪磊”, 尤伦斯当代艺术中心, 北京, 2019

这或许正是尉洪磊的作品尽管显得轻描淡写,但却真诚动人的地方;这或许也正是他执着于与物、材料这些富于质的东西打交道,而非与语言、字词纠缠的原因。这些问题在其本质上是生命的问题——在一个虚无主义的时代,形而上学渐次消失了的时代,以平等的姿态进入物质世界,对创作物质性的探寻反而弥补着语言在二十世纪初的转向及最终的断裂,以及生存本身的危机。我们与物、图像之间的关系,以及在语言体系之外,在感知体认之上重构观看机制成了理解我们时代和自身的途径。这是一场有关人的物质、图像生产,以及物质、图像又塑造人的循环,不属于某个特定的空间或时间,但却激发着空间的展开,在时间的绵延中实现着自身。和似是而非的雕塑/物件,以及不讲述任何真相的图像一样,这种观看和体验既确定又处于悬置之中。确定源于它们构成了一个可见物的系统,悬置源于其也是时空的度量之物——只有即将成为之物才是值得被期待的。这些物与图像不仅在艺术家那里,在观众那里同样也处于等待动态关系的状态中:等待进入到图像当中去,而非成为图像;等待成为观看机制中的铰链,而非手握大权或消极客体。唯有此,无声才成为一种用空无占据空无的表达方式。

即将展出 Upcoming Exhibition:

尉洪磊个展:1,7I6[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Yu Honglei: 1,7I6[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

展览时间 | Duration

2019.11.06 - 2020.01.02

尉洪磊,1984年出生于内蒙古,现工作与生活在北京。近期个展:“新倾向”,尤伦斯当代艺术中心,北京,2019;“尉洪磊”,Kraupa-Tuskany Zeidler,柏林,2018;“花”,Carl Kostyál,伦敦,2017;“燕子世纪”,天线空间,上海,2016;“肥鼠”,天线空间,上海,2014;“任何事物都是极其重要的没有什么是不会再回来的”,魔金石空间,北京,2013。部分群展:极限混合:空港双年展,广州,2019; 贝尔格莱德双年展,贝尔格莱德,塞尔维亚,2018; “Last Night’s Fortune Teller”,Daimler Contemporary,Berlin,柏林,德国,2017;“Amours Courtoises”,Galerie Sultana,巴黎,法国,2017;“深巷陷凹”,天线空间,上海,2017;“I Scream, You Scream, We All Scream For Ice Cream”,Fondazione Baruchello,罗马,意大利,2017;“原地前进”,长征空间,北京,2017;“Hybrid Layers”,ZKM卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心,卡尔斯鲁厄,德国,2017;“我们之后”,chiK11美术馆,上海,2017;“DAMA”,DAMA,都灵,意大利,2016;“桃花源·迹”,chi K11美术馆,上海,2016;“华人二十八 ”,鲁贝尔家族收藏展,圣安东尼奥美术馆,德克萨斯州,2015;“物体系”, 上海民生现代美术馆,2015;“新作展”,OCT当代艺术中心,深圳,2014。