来源:热带病艺术研究所IATD 余一文

余一文:你跟满宇的合作是怎么开始的?

徐雅珺:一开始是经过刘洋的介绍,满宇提到他之前做的《居民》项目,这个项目在试图呈现社会现场中的冲突,但是从这里面好像看不到那些参与者自身和他们所做的项目之间深刻的关联。所以想在《一个人的社会》项目中引入精神分析的视角,去触及到一些个人跟社会的联系,来看一看社会大历史是如何对每个个体产生影响的,而个体又是如何理解和回应他身处其中的社会的。

余一文:那这一年里面你和他们是具体是怎么合作?做了一些什么东西?

徐雅珺:就这个项目从一开始到现在,有差不多两年的时间,中途有一些变故,到一年前确定十个艺术家,开始去跟他们沟通项目当中的具体事项,每个艺术家工作方式不一样,所以我们合作的方式也不太一样。比如说李珂和徐然,她们两对一些问题的看法有挺多分歧,徐然自己是学艺术的,她对艺术语言有着自己的理解,比如某种艺术语言在艺术家团体的语境里是意味着是一种创新,还是代表着一种已经过时的、和当代艺术想要表达的内容相悖的形式。而李珂并不了解这些艺术语言在艺术史上被赋予的意义,她直觉性地用舞蹈去表达,在徐然看来,有些表达是很具有冲击力的,有些表达会因为所选择的形式反而削弱了或者相悖与所要呈现的东西。而李珂不理解为什么有些会被认为这么好,有些又觉得不好。可能我做得更多的就是试图帮助徐然去理解,对李珂而言这些事情意味着什么。后来徐然自己做了一个选择,让李珂自己去主导这个项目。

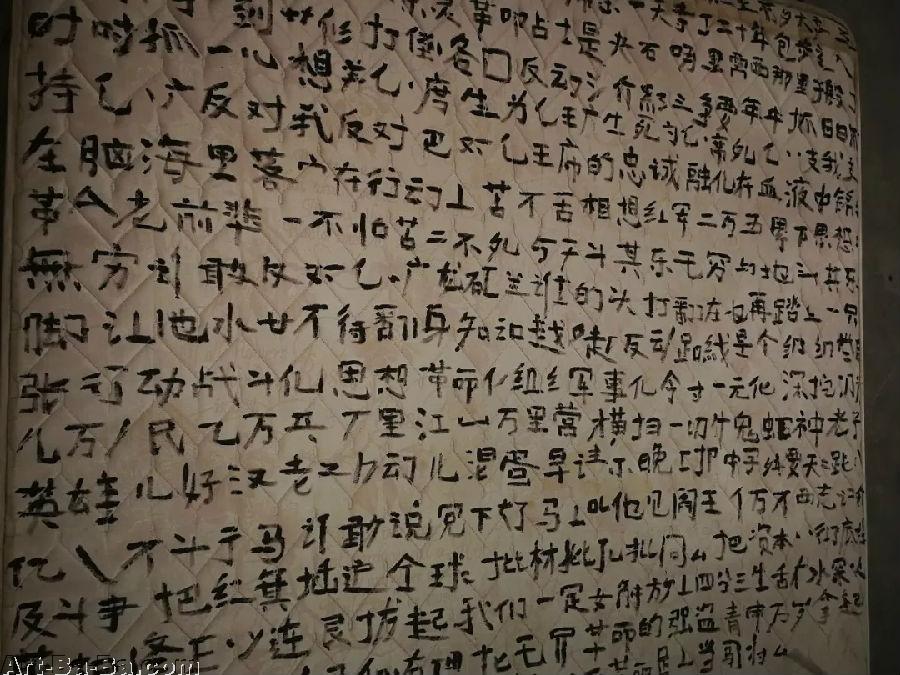

徐琳瑜的项目,资料做地比较详实,我们会讨论,试图去理解为什么山河在某些时间点上会有些这样的一些转变,把他的遭遇串联起来。徐琳瑜想弄明白,自己和山河,对于生命当中发生的一件有相似性的事情,为什么反应会有很大的差别,山河很想要把这个事件展示出来,让更多的人看到,他用各种方式去试图抹除和扭转这件事对他的影响,而徐林瑜一直是在试图去隐藏,她通过山河为自己提供的另一个视角去回看自己的经历。

和东启定期去谈他对这个项目走向的看法。最初他想扮演母亲,也通过这个方式开启了与家人之间有关母亲的谈话。母亲去世之后,家人为了保护他,基本上不跟他提这件事情,他们也是在通过沉默保护自己无法触及的伤痛。而他这次重新带着这个话题,去跟他的家人互动,会看到家里的每一个人和她母亲的关系是什么样的,就好像在补充他跟他妈妈的关系中缺失的这些部分,充实他对妈妈的感受。展出结束之后,他也在继续做这件事情,比如在医院的论坛剧场。东启觉得母亲的死亡报告书不足以解释死亡这件事情,这件事情在他的生活中造成的影响与死亡报告书上呈现的原因之间的因果关系让他感到疑惑,他想去梳理妈妈的生活轨迹,有哪些通往了这个一去不返的黑洞。其实他们家里的每个人都会对她妈妈的去世有自己的理解,他们也都并不认为说疾病是一场突如其来的意外,如同东启一样,他们根据自己和东启母亲的关系,在沉默的这么多年中,反复地询问着这个问题。

李珂 & 徐琳瑜,新造当代艺术中心,广州,2019

李莉君 & 东启,新造当代艺术中心,广州,2019

余一文:你觉得这一年跟艺术家工作,跟你自己平时的一些做临床工作有什么样的联系和不同?或者说,在这个工作里面你会遇到一些什么有挑战性的地方,让你去思考一些新的问题?

徐雅珺:平时我的临床工作,就是直接面对想要跟我谈话的人,他对他自己生命当中的一些事情感到困惑,想要知道为什么是这样。因为有这样的一个动力,我们的工作会随着这个动力向前推进,他会讲到一些自己可能以前从来都没有意识到的因素对自己的影响。这是其中一种情况,有其他的一些情况,有时会共同去重新梳理和编织一些分析者的个人历史,找到一些对自己更有益的跟世界相处的方式。

但是跟艺术家的工作,比如说精神分析的解释,不是为了解释而解释,也就是它不是一个有着教科书式的答案的东西。精神分析的解释是在会谈的动力过程当中出现的,这个解释可能只是在这一个阶段,能够为他去理解某些事情而做的一个干预而已,它只是阶段性的东西。有可能就在这个时刻,他觉得这句话对他而言会产生一个很深刻的共鸣。但也可能过了一段时间之后,由这个解释带来的效果被写入对历史的编织之后,他就把这个完全忘掉了。所以精神分析临床中的中的解释不是一种客观的真理,它在分析关系中获得意义。

但是跟艺术家的工作,比如说如果他们带了一个第三方的故事来,这个时候我所做的解释性的理解似乎没有用了,因为我没有在跟这个人直接对话,不是在回应对方的一个想知道的欲望。更多的是提供一个可能的视角,变得好像是一种所谓的“客观的知识”。

刘铁民 & 陈巧真,新造当代艺术中心,广州,2019

所以我是觉得对我来讲存在一个这样的问题,比如说如果艺术家给了我一些有关于工作对象的材料,然后跟我说,你看看这个能够怎么以精神分析的方式做一种处理,那我只能说我没有办法做任何的处理,因为精神分析从来都无法脱离主体做一个所谓客观知识的解读,如果在做这个事情,是在一个所谓传授知识的维度上,在大学话语中,这和精神分析的临床实践无关。

所以有时候对我来说是在艺术家的工作过程当中,提供一些由精神分析的视角去理解,去做一些梳理性的东西,这个和分析中的解释是完全不同的。而接下来对于这些材料要怎样做一个艺术项目的话,这个是艺术家自己的自由。我根据材料提供的一些理解的可能性,不具备一个主体纬度的真理效果,因为主体不在场。

余一文:就是一开始工作的时候,艺术家是我会把你摆在一个假设知道别人的主体,这个位置上,现在这种情况下下的话,你会给他一种阶段性的解释吗?

徐雅珺:是的,也分情况,因为艺术家之所以选择这样的一个工作对象,背后有很复杂的原因,而也会出现谈论了工作对象之后,会谈论到艺术家自己,这部分涉及到对艺术家自身欲望的探究,在这一期的工作中,对这部分有触及比较多的是东启和唐浩多的项目,他们开始在艺术作品中,呈现出自己对于对象所涉及主题的回应,唐浩多会做一些工作坊来帮助遭遇家庭暴力的孩子,东启在探寻母亲去世原因的过程中,也在理解自己成长经历中的很多事件。而他们选择的都是自己的家人,也更直接地触及到自身的困惑。

余一文:就是当艺术家和他的对象工作的时候也是带着他自己很多的东西过来的?

徐雅珺:是的,比如东启的项目,通过梳理妈妈的事件也在理解自己,妈妈的死亡是他的存在中很内核的部分。

余一文:所以询问他们的为什么要找这个工作对象,谈他们之间的关系是什么也是你负责一个工作一部分,可以这样说吗?

徐雅珺:要看跟艺术家的工作,有些可能我会提的多一点,有些不怎么提,要看有没有到能够去谈论这个话题的时刻。

余一文:我感觉跟精神分析常规的临床比起来还是有挺不同的地方,就是这个东西它最终还是要出一个成果并展示出来的,所以他要艺术家他必须做一些实际上的行动,它直接来自于策展人的要求(当然艺术家他自己也是愿意的)。你是怎么看待这里面的伦理问题的呢?

徐雅珺:精神分析分析的伦理在于直面自己的欲望,或者说在这些问题面前不退缩,我觉得在这一点上跟这个项目是不冲突的。展示的问题,确实是和临床工作非常不同,但这个项目首先并不是一个在分析室当中的会谈,参与者也都很清楚他是一个会做展览的艺术项目。更重要的是之前大家一起讨论的,这个项目不在于去呈现一些奇异的景观,把别人的生活中那些有着深刻含义的事件孤立地抽取出来展览,就像列维·施特劳斯在《忧郁的热带》中提到的一些所谓的人类学家,只为了做一个所谓的报告,把未经研究过的粗浅现象拿来印证当时欧洲人固有的对于原始部落的看法,没有带来任何真正的理解,只是一种观光和印证自恋的娱乐而已。而这个项目中每个艺术家都做了很详实背景材料,就是为了避免理解得过快而带来的只不过是印证已知知识的误解。

石炳煌 & 谢剑波,新造当代艺术中心,广州,2019

比如说像谢剑波的项目,他的材料里边有两段视频,一个是他在讲解建筑结构是什么样的,有些什么样的考虑。然后另外一个就是他在跟一个前来咨询他一些问题的人对话。我可以看到对石炳煌来讲,他其实自己构造了一套覆盖很全面的理论体系,结合了中医、易经、五行八卦,还有一套身体训练的技术,他的太极、跳舞、两性关系这些。所以我们可以看到对一个人的精神世界的呈现是很完整的,他把它外显成为一个建筑的形式,无论从建筑还是他在为别人答疑解惑的时候,所想到的这些东西是一个很全面的呈现。谢剑波之前他跟我聊的时候讲过石炳煌早年的一些经历,他早年出去打工,因为工作的缘故,肺部好像有类似尘肺的疾病,有多严重我也不太清楚,没有一些特别确切当时的病历。然而之后,他并没有走大部分人走的一条道路,就是进城打工赚钱,到后来有可能因为疾病的问题,又把这些钱都花在治病上,他没有走一条这样的道路。他生病回来之后,就开始自己去创造了整个这一套东西。谢剑波介绍他的肺部后来就没有问题了,但是不知道当时他用的情况多严重。但是对于他来讲,就等于说他为自己的人生开辟了一种完全不一样的方式。所以项目着重展示的是他面对当时生活中的一个困境是,为此做了什么,在这一点上,他所呈现出的惊人的创造力是打动艺术家的部分,也是和精神分析的伦理呼应的部分。

余一文:刚才提到这个展示的问题,你觉得对于艺术家或者他们工作对象而言,展示他最后出成一个成品、一个展览,对他们的意义是什么?

徐雅珺:我觉得当然对每个人可能都不太一样。比如说像石炳煌,对他来讲作品的展出是一个非常好的支撑,之前听说其他的艺术家也在跟他合作,也因为艺术家的介入,他的创作被在另一个维度上被赋予了意义,之后家里人也就开始变得比较支持他。之前有听到讨论到说艺术家的介入,是不是要对对象产生影响。有影响是毫无疑问的,而我们需要去想清楚是怎样的影响。比如说,对石炳煌来说一定有很好的影响,艺术家的介入在另一个维度上支撑了他的创造。比如有人说拍纪录片的问题,小孩快要饿死了,我们是要力所能及的做一些事情,还是客观冷静地拍摄他是如何死去的,就好像摄影师完全置身事外的在客观记录,而其实镜头进入的时候就已经在干预了,摄影师在场,是一个无法被排除的事实,有一个人在看着那个孩子如何死去,要比他独自一个人面对的这个困境时更绝望吧。所以不可能有一个观察者置身事外的纯粹客观的观察,只是说我们要尝试去理解我们的工作对他而言可能意味着什么。

刘超 & 刘伟伟,新造当代艺术中心,广州,2019

比如说我昨天跟刘超聊天,问他哥哥在这个项目中做的事情对他来讲,对他想要去澳大利亚的想法,产生了什么样的影响。我在跟他讨论这个事情的时候,发现其实对他来说,影响他的选择的,是他自身的处境,他的家庭和工作的情况,以及他实际准备的情况。而刘伟伟发起的投票,包括签的合同,在我看来是一种挺暴力的干预,投票的结构跟公不公平没有任何关系。投票它只是一个程序的公平而已,但程序公平不代表这个结果对一个人关乎命运的选择的决定作用是公平的。

如果没有人刷票,而投票结果又是刘超所不想要的,那么在这样的一个矛盾的情境中,他是会借助这个结果放弃需要付出更多努力的选择,还是否认所谓的程序公平,去追寻他自己认为值得的生活,这个是比较有趣的。我觉得他最终的选择,归根结底还是取决于他自己对这件事情本身的欲望,这个项目更多地是把他推到一个情景当中,让他去思考这个选择到底意味着什么?但是最终的决定还是由他自己的欲望来决定,而不是因为什么所谓的程序公平的投票,对于每一个面对同样情境来说都不是。

余一文:他们的工作就有了所谓的一个“艺术性”的迂回,他们在其中搞一些有意思的事情,包括其他艺术家,和他们跟对象工作之后,最终转化成了一个很有形式感的作品,这跟之前《居民》是挺不一样的,《居民》那的最终呈现还是一个文献展,就是几个电视并排这样。现在是一个跟上次挺不一样的展览,他们就是把工作过程呈现为这样一个作品,这种你觉得作品性和他们的艺术性,对于他们意味着什么吗?

徐雅珺:因为我不太好去判断艺术性这个问题,在我看来在我的工作里面所接待的每一个人,他们讲的那句话有可能在历史上被其他人讲过,但对他们来讲,在那一刻都是很具有革命性的,都是创新的。所以在我看来就都很艺术。但是我知道可能艺术圈会根据超越所有人类的创新来去判定这个事情是不是够艺术——当然这也只是我的一个猜测,参考系不是对做这个作品的这个人而言是否有超越。我不会以伟大艺术家的标准去衡量每一个人。

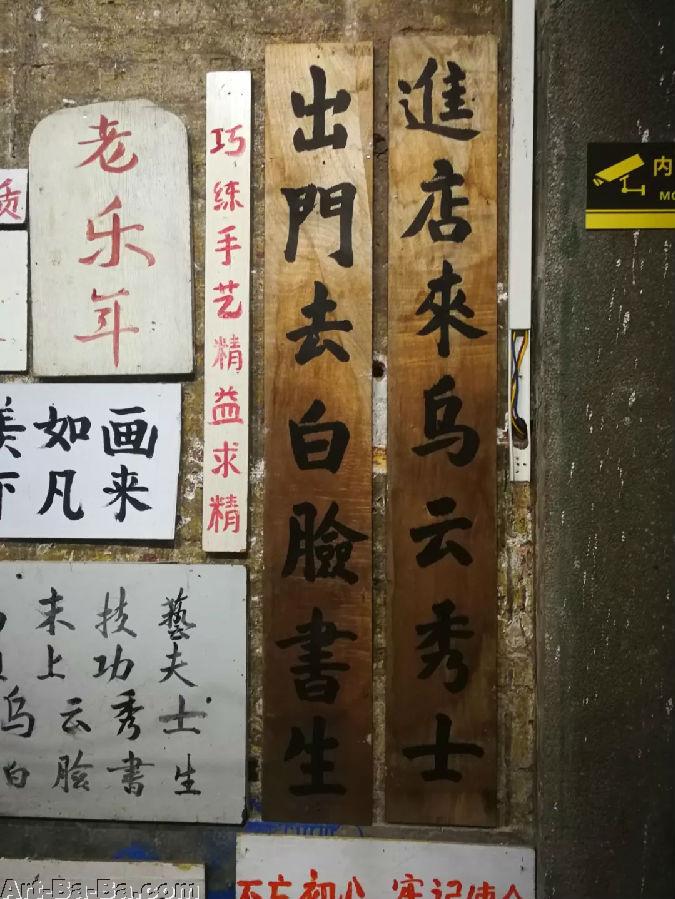

像旭东的作品,他把梁伯的理发店的小木板跟他早年有一段时间的精神状态的不平稳联系在一起。他觉得这种话语的拼凑是在回应早年生活经历当中的这个黑洞,我觉得这个联系很有趣。他通过为民理发店,把生活当中很有质感的、力量的那部分东西呈现出来了。它不是黑洞,黑洞是完全是破碎和坍塌,但它又是那个黑洞,有着黑洞一般的质感。他用写在不同木板上的一句句的话,搭建起来了一个地点,在这个地点里面,他可以跟其他人达成一些关系,正是这些关系的网络让在抵抗着黑洞的巨大引力。

梁广年 & 喻旭东,新造当代艺术中心,广州,2019

余一文:你在看展的时候,因为看到哪一部分是会觉得特别能呈现刚才所说那种关于个人特异性的特殊瞬间的那种感觉?

徐雅珺:跟我沟通过的艺术家,我比较清楚他们整个的材料准备的过程。我觉得在收集材料这部分能够有一个呈现出这些点,也在展览形式上能够呈现出这种特异性的有挺多的吧,谢剑波的,秋呈的,东启的,等等。

余一文:回到这个展览的标题,一个人的社会,您怎么看这个标题里边个人和社会的关系?

徐雅珺:题目是满宇提出来的,想通过这个项目探讨个体在社会层面上的遭遇,对他而言会造成一些什么样的影响?就我自己的工作经验,在个人和社会的关系当中,我们可以看到社会大背景,特定的历史时期和事件,无论对于哪一代人来讲,这部分东西都不是个体能够去选择的。同时也可以看到,即便面对同一个历史时期,特定的历史事件,每一个人呈现出来的生命轨迹是千差万别的。

每一个人即便他们有相同的阶层,他们也对于某些事情的理解,更多地是因为他们的一些独特的遭遇,和他们对这些遭遇的解读。解读其实是构成每个人的主体性、主体位置的东西。即便有些人他们遭遇相同的事情,在客观世界的层面上是一样的。但是因为会对这个世界赋予的主体性的意义不一样,所以会对他们后来的产生不同影响,也是想通过这样的一个项目来呈现这一部分。

余一文:最后一个问题,就是你觉得现在这个项目多大程度上达成了这个目标,或者觉得是还有哪些可以进一步工作的地方?

徐雅珺:我觉得作为第一期,能够尝试把这样的一个结合呈现出来,可能我们也不能确定说这个目标百分百呈现的时候会是什么样子的,在现阶段我觉得至少呈现出来的这些项目,都在回应这个主题。

至于说在多大程度上能够达成这个目标的话,我觉得这个目标他可能本身也不是一个有着标准答案的东西,它只是说我们朝着一个方向去探索,然后去看某个解释能够以什么样的方式呈现出来,我也知道对有些艺术家的作品,这个展览并不是结束,他们还会继续进行这一探索。

梁广年 & 喻旭东,新造当代艺术中心,广州,2019