来源:TANC艺术新闻中文版 孟宪晖

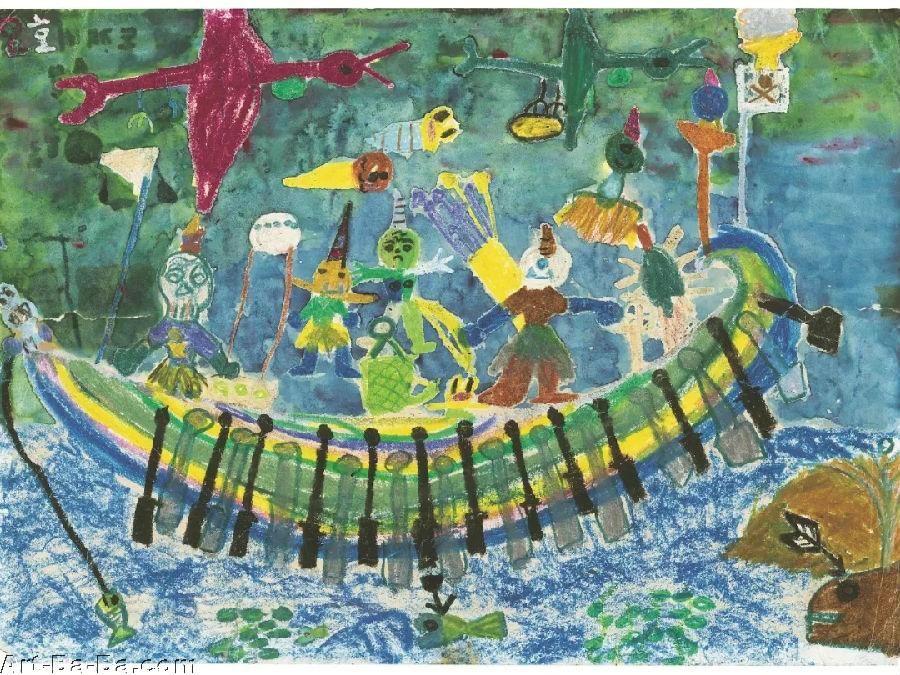

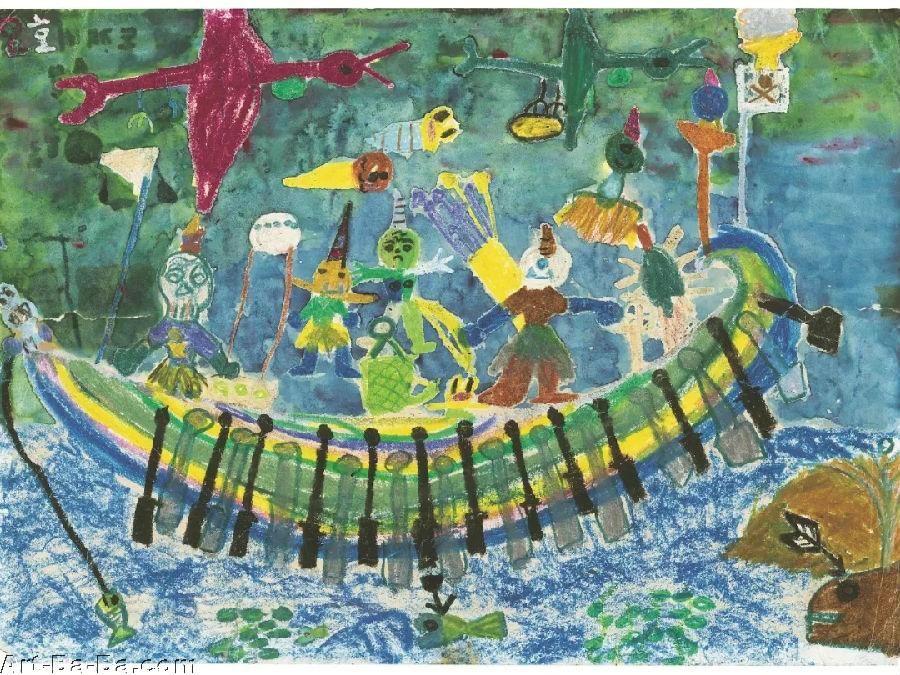

《宝藏船》,1977,纸面水彩,油画棒,作品所有权归艺术家伴着韩国歌手闵海琼(Hae-kyung Min)于1982年发行的曲目《公元2000年》,韩国艺术家梁慧圭(Haegue Yang)个展《公元2000年的来临(When The Year 2000 Comes)》在位于首尔的KUKJE画廊开启。这位工作生活在柏林与首尔两地间的艺术家,在过去的10余年间,不仅受国际范围内各大美术馆机构及双年展(Tate Modern, Centre Pompidou, Venice Biennale, etc.)的青睐,更是获得了多个在当代艺术界分量较高的奖项,2018年,作为首位亚洲女艺术家获得了2018年的沃夫冈罕奖(Wolfgang Hahn Prize award),同年她还获得韩国总统嘉奖的韩国国家文化艺术奖(视觉艺术领域)。

“有媒体强调这是我近年来在韩国做的首个个展,我觉得没什么意义。质量还是最重要的。所以,更好的是慢慢积累。”梁慧圭对《艺术新闻/中文版》说,基于此,她选择了K3展厅,呈现出一个体量和规模都不算庞大的浓缩型展览。今天听来,人们会觉得“噢,这歌太天真单纯了。”梁慧圭说她并不是一个想要去评判的人,更情愿去阅读隐藏的部分。在她看来,这是对于过去的正确的想象,而不是单单去阅览过去。

梁慧圭在“公元2000年的来临”展览现场,摄影:安千镐

“曾经我用的词是‘领域’,现在则用‘环境’。我觉得现在更多的是考虑‘更立体’的问题了。”

《培养与消耗(Incubation and Exhaustion)》(2018)

洋葱、大蒜、彩虹、闪电、医疗手术机器人、稻草、铃铛,梁慧圭的展览大多不会以“白立方”的面貌出现,与德国平面设计师曼努埃尔·雷德尔(Manuel Raeder)合作创作的墙纸作品《培养与消耗(Incubation and Exhaustion)》(2018)营造出一个有机、立体的三维空间。“就像打造一个环境。有趣的是,曾经我用的词是‘领域’,现在则用‘环境’。我觉得现在更多的是考虑‘更立体’的问题了。”梁慧圭说。

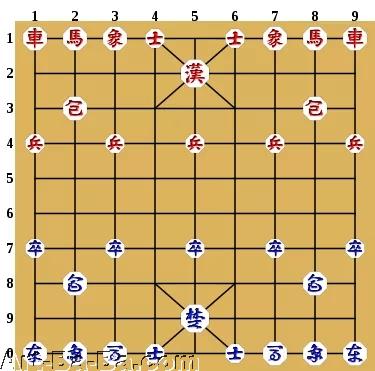

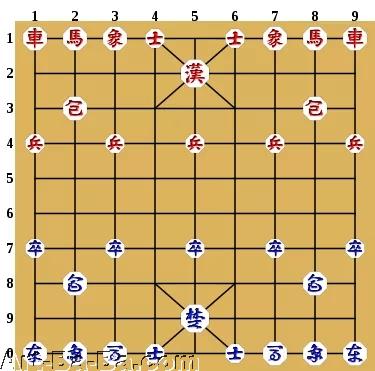

韩式传统棋盘格“将棋”,图片来源:Wikipedia

参照韩式传统“将棋”棋盘格的样式,九横十竖的线条被放大铺展在展厅地板上,并蔓延折叠到两边墙壁上。棋盘的部分中间位置被“挖空”,并覆盖上能反射光线的穿透性塑胶膜。在梁慧圭看来,这些与光很像。多年的艺术实践让她对这一材料十分熟悉,也不算什么新发现。而被悬挂在展厅天花板的两个相对角落的四个装置球《有声运动地图(Sonic Gym Map)》(2019)却如棋子般介入空间中,手柄和塑料管的设置让这些作品同样增添了互动性,在手动旋转装置球时,将产生独特的视觉变化与声音效果,容易令人联想起不同文化和社会中均存在的仪式行为。

香料、气味、表演在梁慧圭的展览中时常出现,她的作品无论在空间还是感官上都令人感到拥挤,近乎逼仄,作品仿佛在彼此争夺存在的空间,“我总是倾向于将空间填得很满。有人曾对此提出批评,但这正是我的风格。谁说有规定的密度呢?哪个艺术绘画条例里规定了这一项?艺术绘画里没有条条框框的规定。”梁慧圭说,“人们决定哪个是对哪个是错本身就是一件很荒诞的事情。我不接受。但是当我还年轻的时候,听到这样的评价会觉得自己犯了错误。但这是很荒唐的。”

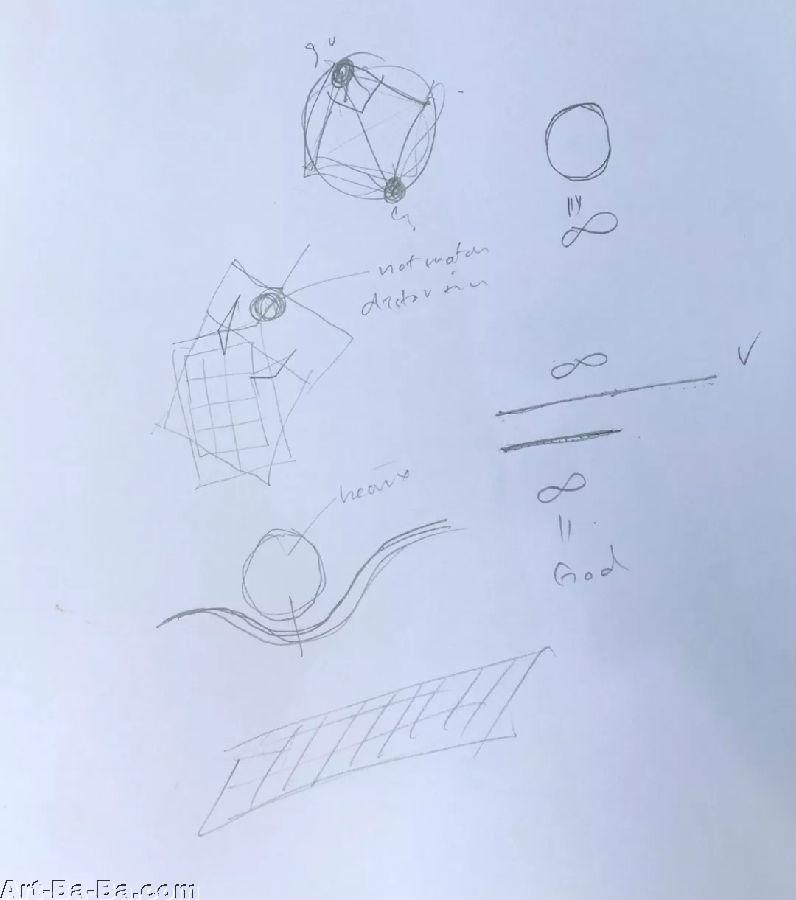

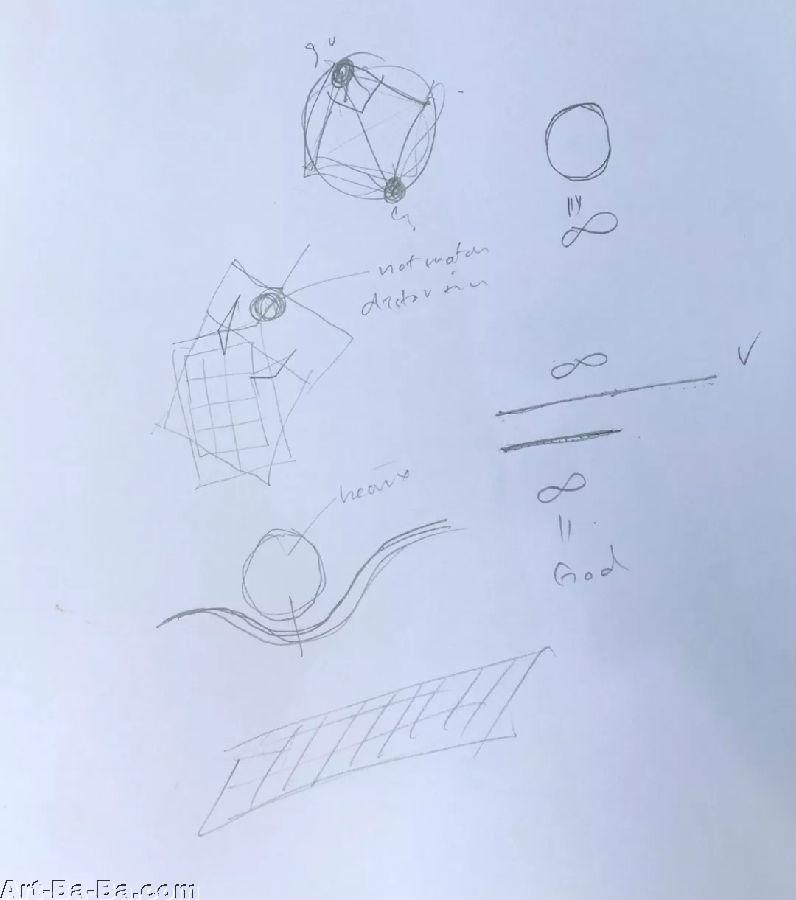

梁慧圭在接受《艺术新闻/中文版》采访时随手画出的手稿,图片来源:TANC圆圈和尖椎都是几何中令梁慧圭感兴趣的部分。她不仅着迷于叙述,更感兴趣于抽象概念。几何永远伴随着叙述。“当你画好的一面的时候,人们总会联想到对立的一面。但几何就是几何,90度角并不是好也并不是坏,只是人们这么用它罢了。”梁慧圭说,“我觉得这很有趣。人们总是想要找一些符号性的几何体,像圆形代表无极限。当你画一条直线的时候,直线里面蕴含这无数个点,当你画了两条不同长度的线,一条长,一条短,但在数学中,这两条线都代表无数个点,都是无极限。但哪一个无极限会更大呢?就像是在中世纪,无极限代表上帝,那么我们会说小上帝和大上帝吗?这是不可取的。所以,一些数学和几何概念总是在挑战这种叙述。在完善一种叙述的同时,也在不断地挑战它。 ”

(左)索尔勒维特动车——少了一个立方体的立方体上,有六个单位立方体,(右)索尔勒维特动车——开放式几何结构2-2,1-1 上有五个单元的交叉十字,(2018),作品所有权归艺术家与KUKJE画廊

延续其早期最具代表性的百叶窗作品的《索尔·勒维特动车(Sol Le WittVehicle)》摆放在展厅中央,与以往作品不同的是增加了可移动的动态元素,原本用于分割空间,同时具有开放及关闭两种特征的空间装饰品,在新的雕塑设计中突出了从外部操纵,理想情况下需要由两个人以上来一起协调推动。梁慧圭曾在采访中说自己使用抽象元素来自对介入性艺术实践的“真理性”的怀疑,也坦言这个系列不是目前专注的创作,“到如今,百叶窗(这个物品)本身的功能性和语境已经都与以前很不同了。它已经都蜕变成了雕塑的表面(一种形式语言),不再(像之前那样)探讨和挑战雕塑本身。我觉得在这个基础上,需要有新的发现,但目前我还没有更加突破性的进展。”

“专业方面,我的价值观是在韩国之外的地方建立的。但是在二十世纪70年代和80年代,还是韩国(的价值观)塑造了我。”

“我对于千禧年希冀的理解就是折叠在人们记忆中的一个概念。”谈到本次展览的主题,梁慧圭说天真是1982年的真实属性,“今天看来,这听起来单纯得可怕,但你知道音乐里面是有现实的。在那个时期,我们能做什么?现实无关好与坏,所以我们能做什么呢?这份隐藏的真实我们能够轻易记住,也能引发思考。”

“公元2000年的来临”展览现场,摄影:安千镐

“大家都知道,我们能听到歌词的含义,但是却不能回溯到创作这首歌的1982年。道理是相通的,我们听到的其实是声音的本质,但是一旦你掌握歌曲的相关背景和信息,它是如何被录制,在哪里录制,什么时候录制的,你就会像解读密码那样,去重新认知到歌曲以外的很多东西。”梁慧圭说。1999年,梁慧圭毕业于首尔大学雕塑系。“至少在那个时候,我是不太适应韩国的教育体系的。大学生活对于我而言非常无聊,总觉得缺少挑战,并有一点迷茫。”而2000年对她而言,是煎熬的。彼时她在准备前往法兰克福国立造型艺术学院学习雕塑,签证被拒的挫折,加上成行后在德国读艺术的同时还要念语言学校,种种经历让她度过了相当一段困难时期。

《有声运动地图》2019,作品所有权归艺术家与KUKJE画廊语言在她看来不仅仅是话语,也糅合了文化的方方面面。“专业方面,我的价值观是在韩国之外的地方建立的。但是在二十世纪70年代和80年代,还是韩国(的价值观)塑造了我。有些时候,我的工作方式是不夹带私人感情的,但我又是非常感性的人。”“其实我是多样性的创造者,至于它是什么,我并不了然。”梁慧圭说人们总是想要她对作品的创作意图进行解释,但她不会按观众的套路走,也不会像评论家和媒体那样去思考,自己才是提问的那个人。

“我在收集和拼接一份更大的图景,不是关于艺术展会的,也不想被限定在我们这个圈子当中,而是我对中国的了解和认知。”

2015年,梁慧圭曾在UCCA尤伦斯当代艺术中心举办个展“雨奇晴好”,图片来源:UCCA2015年,梁慧圭曾在UCCA尤伦斯当代艺术中心举办个展“雨奇晴好”,选择斯特拉文斯基的《春之祭》作为雕塑系列《战士信徒爱人》(2010)的配乐。而这一次,除了《公元2000年》,她还将在展厅内定期呈现韩国作曲家尹伊桑(Isang Yun 1917-1995)的作品演奏表演《影像(Images)》(1968),曲目以四重奏的形式,从音乐表现上来再现尹伊桑曾在北朝鲜的古代墓室四壁上所看到的四位道教守护神形象:玄武(长笛)、青龙(双簧管)、朱雀(小提琴)和白虎(大提琴)。

韩国作曲家尹伊桑(Isang Yun 1917-1995)的作品《影像(Images)》(1968)封面,图片来源:youtube

“他说,我只尊从(我所崇尚的)艺术意志力,就是去践行一个非常简单的原则,但是在当时的历史条件(朝鲜分裂之初)下,那样的‘艺术意志力’几乎是不可能实现的。”在梁慧圭看来,尹伊桑是个被严重低估的独立斗士,在韩国的本土语境里,尹的名字永远跟政治挂钩,已经被严重污名化了。而她只想让人们听他的音乐,感受这个留在演奏高塔上继续自己古典作曲的音乐家。

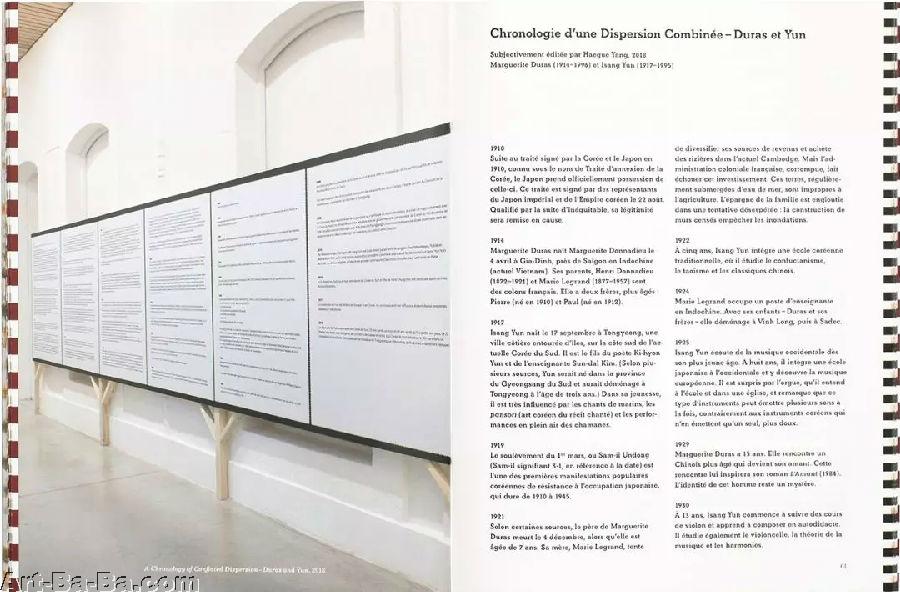

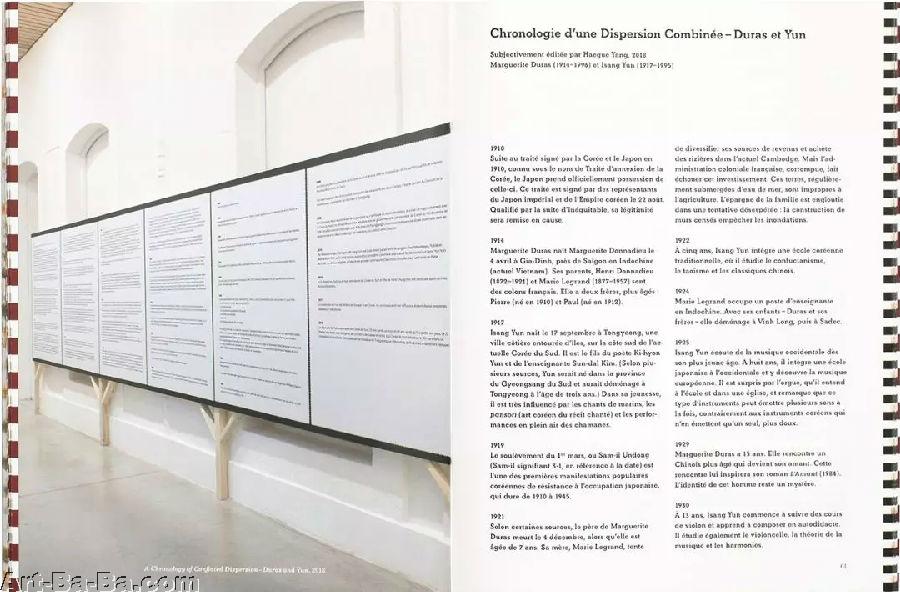

2018年在法国蒙彼利埃展出的纯文字年表《融合与分散的年代——杜拉斯与尹伊桑(A Chronology of Conflated Dispersion–Duras and Yun)》(2018)也在本次展览中呈现,图片来源:manuelraeder.com

本次展览的新颖之处是一份由梁慧圭亲自编辑的纯文字年表《融合与分散的年代——杜拉斯与尹伊桑(A Chronology of Conflated Dispersion–Duras and Yun)》(2018)。将法国作家玛格丽特·杜拉斯和韩国作曲家尹伊桑并置。“我在研究这两位生平阅历的工作上花了好几年的时间。尹伊桑生活在一个被殖民的国家,而杜拉斯则作为一个殖民者的身份生活在一个(被她所代表的民族)所殖民的国家,即印度支那。他们在二十世纪60年代和70年代经历了社会剧变、独立斗争、第二次世界大战还有冷战。我想这是一组有趣的平行对比。在某种意义上,他们共同度过了一段高度重合的历史时期,这段经历就像历史长河里的一个巨浪(即使在今天仍保留着最初的力量感,值得不断回望)。”在“雨奇晴好”中,梁慧圭就曾在公共项目的部分放映了玛格丽特·格拉斯的电影,但杜拉斯于她而言,只是一种有趣的启发,“我并不突出‘文字’本身,也并没有要挖掘‘文字’作为一种形式进行创作实践的意图。”梁慧圭说虽然作品像是文字形式的,但远超于文字本身,核心是想象力。“文字总是独断的,但这不是我想要表达的,我在想的恰是相反的部分,不要太学术的、已经被定义了的部分。”

“公元2000年的来临”展览现场,摄影:安千镐

“我现在的迷茫来源于,被大量的工作和出差日程所淹没。在游历非常多的地方后,我认识到,有很多人在用各种各样的方式在努力探索和创作艺术。有时,我会被这些铺天盖地的见闻所淹没,而感到迷茫。”梁慧圭曾到访中国多次,在多地进行了深度游历,如北京、上海、南京、桂林、贵州,她也跨越过北朝鲜和中国的边境。“目前,我在收集和拼接一份更大的图景,不是关于艺术展会的,也不想被限定在我们这个圈子当中,而是我对中国的了解和认知。我想慢慢地,有些东西会渐渐显现出来的。我正在等,一直在观察和等待。”(采访、撰文/孟宪晖)