来源:ARTSHARD艺术碎片 王子云

2016年的伦勃朗肖像画

伦勃朗的复活

2016年经过18个月的数据采集和计算分析,微软与伦勃朗博物馆等机构使用3D打印技术,“创造”出一幅包含1亿4800万像素的“伦勃朗式”肖像。注意,是“创造”而非复制。“创造”的前提是基于收集大量伦勃朗原作中的常见的元素(肖像、人种、男性、面部毛发、年龄、衣着、光色),而后输出不同于任何一件原作的新作。如果说机械复制时代的摄影术,颠覆“再现”而挑战绘画存在的价值的话,那么伦勃朗的“复活”在电子运算的程序中使绘画被放在控制论(Cybernetic)和数字技术(Digital Technology)的领域。

一个多世纪以来,艺术史中的绘画无疑是古老而蒙尘的媒介,每一次视觉认知手段的革新,绘画都会被拉出来“死亡”一次。此刻,与其说是绘画的死亡,不如说是主体性的凋零。正如乔纳森·克拉里所言:“人类的眼睛在历史上的一些重要机能,绝大多数正被一些新的实践所取代,在这实践中的视觉影像,不再需要一个观察者置身于‘真实’可感知的世界以供参照。”平衡和稳定是控制论的技术规律与伦理,让人不禁想起,电影《黑客帝国》中的桥段,Neo能够摆脱Matrix的原因是作为程序的失控。反主体性也好,去主体性也罢,绘画实践在技术媒介革新的年代可以拾得的武器也许还有走向不平衡,出错和脱序。

前史即历史

在惯有的历史认识中,把中国当代艺术(绘画)作为对抗改革开放之前的社会主义现实主义艺术的叙述,以及把中国当代艺术(绘画)作为西方现代主义的亦步亦趋,这两种观点都显得简单而武断。

首先,比如就现实主义(realism)这个概念而言,与西方艺术史在20世纪的路径不同,自1930年代以来就没有停止过对此的争论和探讨,直到1958年中国官方确立“两结合[ii]”的文艺方针,及至1980年代对反思社会主义现实主义而开启的“伤痕”和“乡土”,同样之后玩世现实主义和与“新生代”更为经验化和“近距离”的现实主义绘画。一切都成为连续的基底,近几年绘画的诸多线索中同样有在这个漫长而连续的现实主义传统中展开的实践。其次,就西方现代主义影响而言,最密集的绘画实践是在85新潮美术与之后的一段时间,当时的艺术家撷取的是西方现代主义的形式语言,更是行动的理念和方向。绘画并非只是表面的形式语言上展开,在传统和个人才能之间,形式语言借鉴的背后是20世纪中国自身所面临的现代性和个体的处境,形式并非只是形式的问题。

王兴伟,《沈阳之夜》

布面油画,300 x 500 cm

2018

在寓言和反讽之间

铺垫了以上的背景之后,再来谈王兴伟的绘画,依旧不是一件容易的事情。他最近在麦勒画廊的双个展中,虽然没有像上次个展“荣与耻”(2016)明确的正反设定,但是“面相之谜”依旧带有道德评判的意味,“沈阳之夜”也不是简单的追忆青春,夜色中一幕舞台剧般的画面,更像是画家反思所见所闻的当代艺术历程。

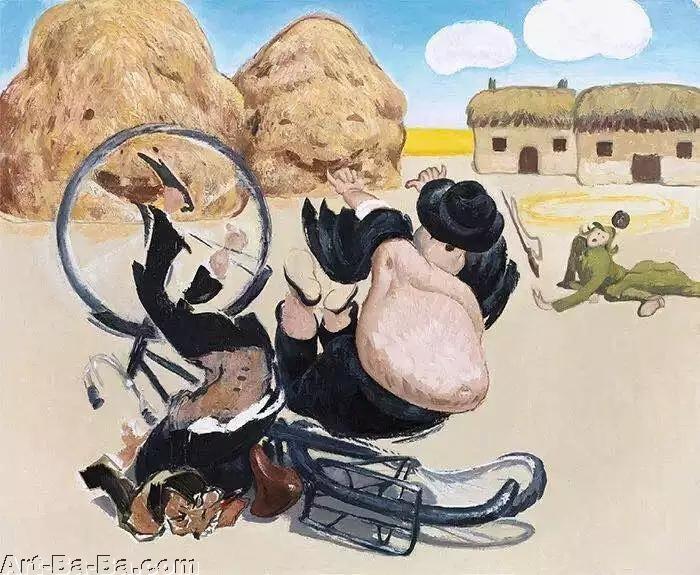

王兴伟,《负心汉》

布面油画,150 x 200 cm

2017

王兴伟此次展出的作品,不管是图像、题材和语言,还是图式、形象和笔法皆与以往的作品缠绕在一起,我们能够找到诸多与其旧作勾联的线索。展览的画册里张离在《路灯与烈日——王兴伟的“现实主义》一文中已经对此有详细的对比分析,不赘述。张离文中以库尔贝的“现实主义”入手为王兴伟这一系列绘画作品展开阐释,但并没有完全展开。“现代主义绘画的历史不是从库尔贝而是从马奈开始,库尔贝仍然坚持绘画里的‘真实寓意’。”[iii]即,“真实性”仍然是库尔贝所在意并力图描绘的,库尔贝的“真实寓意”更倾向于历史主义而非现代主义,但是王兴伟的作品显然不只是如此。

王兴伟,《汉奸》

布面油画,200×240厘米

2015

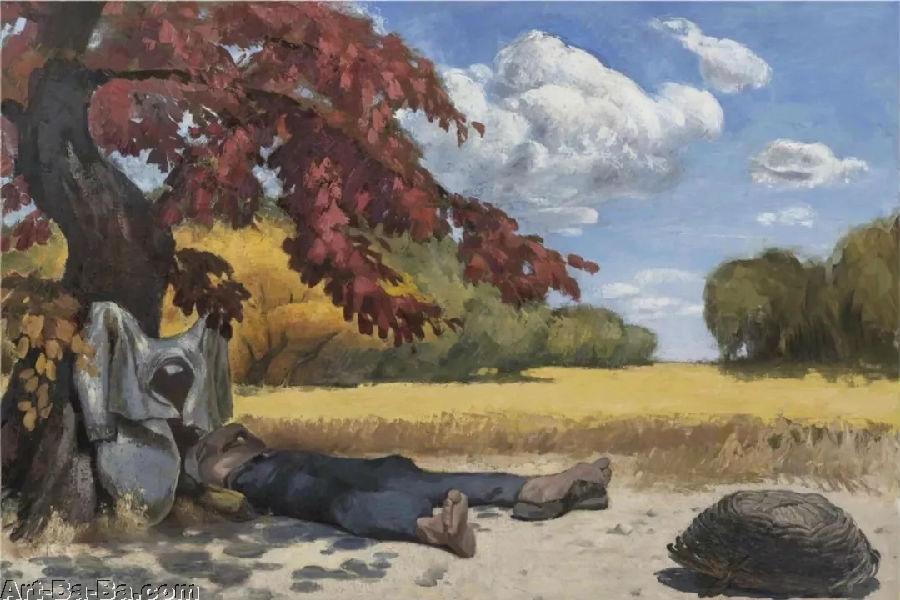

王兴伟,《中午休息(2)》

布面油画,200 x 240 cm

2017 - 2019

我们可以把寓言和反讽引入王兴伟的作品分析,按照克雷格·欧文斯的观点应该在同时代人的作品中寻找寓言,后现代的理论中挪用、散乱性、杂交性这些策略同样包含在王兴伟的意图中。“寓言发生于一个文本复现另一文本之时”,在他的作品中充斥这种“复现”,过去的作品和艺术史中的细节成为今天作品的注脚和注释,比如在新作《中午休息》(2017-19)中我们能找到《汉奸》(2016)中被解构的形象来源;《负心汉》(2017)中米开朗琪罗《创世纪》的手势和他之前的自画像;《生命的邂逅》(2018)中他以往作品中反复出现的背影与行画的画味······反讽从修辞角度来说,即言外之意,弦外之音。与2016年的展览《荣与耻》中“耻”的部分不同,在他的作品《四季》(2017)中更多了一层现实性和政治性和“处境反讽”的意味,如同另一位现实主义者杜米埃一样泼辣而直白。

王兴伟,《生命的邂逅》

布面油画,240 x 200 cm

2018

王兴伟,《四季》

布面油画,4 x 240 × 200 cm

2016 / 2017

王兴伟的绘画实践仍带有现实主义闪烁的魅影,但重要的是借助他的作品人们对这一概念的理解,却可以从当代性的判断切入。现实主义的真实性和批判性在“后真相时代”变得更加难以辨识,真相是多面的折射如同混杂着多重切面的棱镜,而非直接映照出的镜像。同时,在中国当今的政治和文化环境中不管是绘画还是其他媒介,“除迂回外再无其他活动余地”[iv]艺术家也都被迫成为擅长隐喻的高手。王兴伟的作品也包含这样的手段,甚至这层隐喻达到了“造作”的程度。他绘画中的现实性,摒弃日常生活表面的逻辑关系,而寻求另一种真实。这很容易让人想到在当代文学领域作家阎连科所提出“神实主义[v]”的概念——在创作中创造现实和真实,超越当下对现实主义的理解和判断。

王兴伟,《秋》

布面油画,160 x 240 cm

2018

方言与一个人的绘画史

方言即地方语言,不仅是一个语言学概念,在中国也带有政治学的色彩,是区别于政治中心通用官话的地域语言。王兴伟的创作善于拿捏区别于主流叙述(美协、学院、艺术史)的方式,并与之若即若离,在绘画语言上显示出自身的方言意识。《高粱地》(1991)是他在刚刚开始艺术创作早期的作品,作者当时单纯的意图——参加美协举办的展览,但却主动躲避官方的绘画语言“这幅画把乡土题材、革命主题、古典技法与象征风格嫁接到了一起,把绘画主题与绘画程式剥离开,再错置,这是他90年代中后期的典型工作方式。”[vi]

王兴伟,《养蜂人之子——画家廖国核》

布面油画,240 x 200 cm

2017 - 18

此后,不管他如何挪用艺术史中图像,取材社会主义现实主义的图式,还是呈现当代生活中的各式人物,描绘自己的家人与朋友······一张口,他的绘画作品总是带着延续至今的口音。这种方言意味也成为他作品中“怪”和“尬”的来源之一,由此王兴伟不断地跳脱出中心化,经典和固定的风格描绘。这也成了他本人的一种叙事风格。他如同一位善于编辑图像的视频“阿婆主”,精于剪辑的分寸、模版的使用、背景音乐的添加、情绪的调动……只要保持住热情便自足而欢乐。

王兴伟,《老太太、馨欣和馨仪》

布面油画,120 x 120 cm

2017

当然,地方语言并不只是指艺术家来自中国东北的区域属性,更是指他作品表达上对虚饰的摒弃,而方言和俚语比华丽的辞藻更接近真实。由此再延伸来谈,纵览他近些年的创作,画家本人似乎有一种特殊的偏好,他的作品总透露出强烈的世俗性。从社会结构来说,80年代至今世俗化的语言表述已经融入这个国家的政治、经济与文化的方方面面,“黑猫白猫论”、“摸着石头过河”等等,这既一种政治的伦理,世俗的伦理,也是绘画的伦理。

王兴伟,《VR体验》

布面油画,185 x 150 cm

2018

德勒兹在《感觉到逻辑》中所谓:“每位画家都以自己的方式概括了绘画史……”[vii],这一论断同样适用于王兴伟的绘画实践,在他的作品中散落着西方绘画史中各式风格流派的痕迹,也能看到现代意义上的油画在中国行进的路径,两者都成为他肆意编排的题材(subject)。

最后,回到艺术家所取用的展览题目“面相之谜”,这仿佛也在提示着创作者在这个时代,自身的画像——他本人就像展览画册封面上的形象,着长衫带花帽,仰翻在地,亚当的手势并没有收到上帝的召唤,而是指向一片虚空。

————————————

《观察者的技术》,乔纳森·克拉里著,蔡佩君译,华东师范大学出版社,2017,p4

[ii] “革命现实主义和革命浪漫主义结合“1958年由毛泽东提出。

[iii]《寓言的冲动:走向后现代主义的理论》,克雷格·欧文斯,1980。

[iv]这一点罗兰·巴尔特的观察深负洞察力,他在1975年的中国之行中写到:“这里没有知识分子(或作家)的活动空间——或者说,除迂回(l’Indirect)外再无其他活动余地:正是对这一乌托邦,我试着给出一种(在音乐上)准确的(juste)话语。”《中国怎么样?(1975)》罗兰·巴尔特,王立秋译。

[v]神实主义,即在创作中摒弃固有真实生活的表面逻辑关系,去探求一种“不存在”的真实,看不见的真实,被真实掩盖的真实。神实主义疏远于通行的现实主义。它与现实的联系不是生活的直接因果,而更多的是仰仗于人的灵魂、精神(现实的精神和事物内部关系与人的联系)和创作者在现实基础上的特殊意思。出自阎连科《我的现实,我的主义》

[vi]《早期:作为结果的原因》,鲍栋,2014。

[vii]《感觉的逻辑》,德勒兹著,董强译,广西师范大学出版社,2013。

图片资料致谢麦勒画廊