来源: 长征计划LONGMARCHPROJECT 温心怡

5月18日,行星马克思走到北京大学视觉与图像研究中心的宫位下,关注科学实践的文化和社会性。在这个领域中,拉图尔(Bruno Latour)与伍尔加(Steve Woolgar)在科学实验室里,将科学和文化放在同一个平面上观察,已是经典。但另一方面,他们的《实验室生活:科学事实的建构过程》读起来也活像是一本小说。而科幻小说家吴明益则将科学实验室的目的论搬到叙事中进行论辩,其中,许多他反复论证的生态观点变成一系列精彩的意象。而在帕里卡(Jussi Parikka)那里,他注意到柯南·道尔(Conan Doyle)晚年的小说“地球正在尖叫”中诞生一种崭新的观看角度:在地心的探钻中,我们发现地球的感知能力。帕里卡从中引出一种激进的观点,以媒体文化的角度谈论生态。

本篇为读书会中,北大视觉与图像研究中心的研究员温心怡借鉴瓦尔堡(Aby Warburg)的图像学方法,运用历史上并不一定有直接关联的众多图像拼接,沿着拉图尔的研究思路制作了一块追溯科学史与图像之间关系的瓦尔堡式图集,探讨了诸如再现、事物的公共性、图像毁坏等主题。

(本次读书会的介绍请点击这里查看)

北大视觉与图像研究中心的研究员温心怡及策展人魏颖为读书会现场制作的瓦尔堡式图集

温心怡正在通过图集讲解拉图尔的思想和策展实践

▲我们阅读的文本《证明剧场》是拉图尔为汉斯·乌尔里希·奥布利斯特策划的展览“Laboratorium”做的讲座,这个讲座中的思想“证明剧场”后来沿用到了他策划的展览“Making Things Public”里,在《我们从未现代过》一书中也有提及。在和魏颖老师合作的“实验室作为惊奇发生器”项目中,我们一直探讨实验室中科学与艺术的互动,这个传统可以追溯到文艺复兴时期美第奇家族资助的一个同时作为炼金实验室、博物馆和艺术家工作室的地方。而拉图尔则一直关注实验室的政治维度。他认为实验室提供了一种在政治生活中呈现真相、解决争端的方式,但这个方式本身也要求艰辛的努力和周密的考虑。图为“Laboratorium”展览图录的封面。

▲霍布斯希望在他的政治哲学和自然哲学中都取消真空,从自然界的实体中推导出一个权威秩序;但是波义尔通过实验,让水银管的顶端出现了一个真空空间,由此证明了霍布斯理论前提的失败。霍布斯希望取消掉一切超越性的真理,不管这真理是来自上帝,还是来自自然界,然后让统领一切的权威从争论、斗争中自然地产生;但是波义尔的实验却告诉他,真理是存在的,而且不需要任何声音,只由自然物呈现给我们。图为Steven Shapin与Simon Schaffer所著Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life封面。

▲拉图尔多次引用两位科学史家的研究。他认为物本身就具有证明的效力;虽然国王、贵族、学者们各自立场不一,但在波义尔将他们邀请到实验室里,将实验呈现在他们面前的时候,这些人就立刻认同了同样的观点和知识。因此他认为必须使物具有公共性(即书名Making Things Public的真正意义),使物本身呈现在政治生活里,而这一直是被代议制民主所忽视的。代议的represent,同时也是再现这种艺术手法的representation;代议制与直接民意的距离,也是代议制与自然物的距离,同时也是再现与真实事物的距离。就像在1980年英剧Yes Minister中,Hacker大臣的女儿可以去为保护一片森林里的水獭裸体抗议,但森林里是不是真的有水獭生活着,她却不知道,只能依赖于媒体的报道。图为Bruno Latour及Peter Weibel所著Making Things Public: Atmospheres of Democracy封面。

▲例如法国人类学家Phillippe Descola,他在对亚马逊丛林中的Achuar部落进行考察的过程中,记录到西方殖民者想在当地实行选举制度,但是当地的原住民完全没有意愿参与到这种代议制的民主中,一样也过得很好。在这些与自然物真正接触的地方,人们解决问题完全不需要代议制的民主;他们解决问题本身。配图来自Phillippe Descola为“Making Things Public”画册撰写的文章。因此,代议制(再现式)的民主在这些真正与事物直接接触的团队,并不会得到关心。

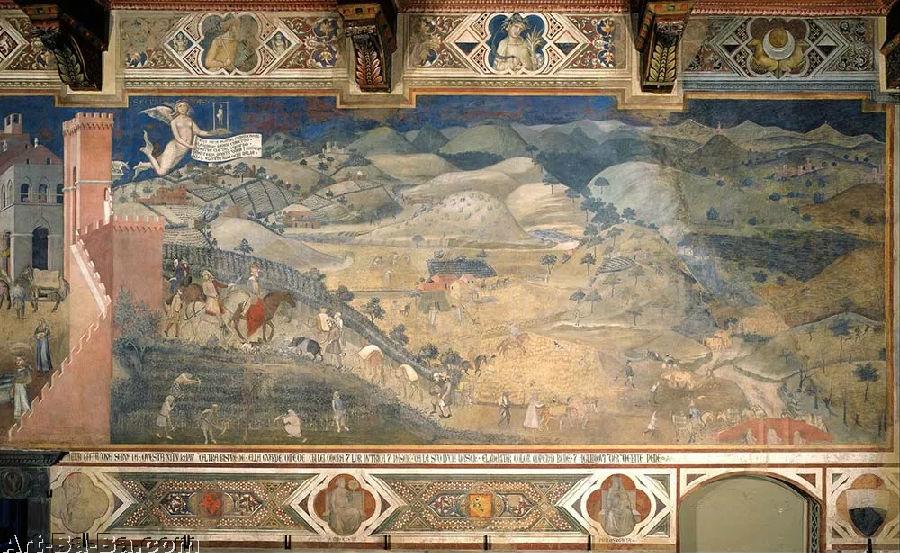

▲安布罗基欧·洛伦采蒂(Ambrogio Lorenzetti),《好政府和坏政府及其对城市和乡村生活的影响》,1338-40。这幅在政治哲学领域广为征引的壁画,除了描绘各个人物在代议制民主中各司其职的角色之外,还着重描绘了人民在城市里,在乡间的田地上,祥和或者不祥和的生活。这揭示出我们评判一个政府的好坏,必须要和非常在地的生活发生关系,这也是“making things public”的一个含义。

▲那么现在我们来看拉图尔更早的一个展览,也就是representation的另一层含义。如果代议制会遮蔽直接的民意,正如再现会遮蔽掉真实的事物,那么在直接和真实面前,我们不要任何中介,不要medium,是不是就会更好?我们知道很多的虚假都是由于图像,由于媒介的存在而产生的。这就牵涉到了iconoclash(图像毁坏)的问题,认为圣像阻碍了对上帝的崇拜,和认为科学图像阻碍了对自然物的观察,本质上是一样的。图为Bruno Latour及Peter Weibel著ICONOCLASH: Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art封面。

▲拉图尔在ICONOCLASH的导言中说,图像毁坏可以有很多种。有的人是反对与自己立场相反的图像,比如在展览之前的2001年,塔利班毁坏了巴米扬大佛,画册文章的很多个撰写者都提到这个事件。但是也有极端的图像毁坏者,比如有的新教改革者认为即使是基督的圣像也不应该出现。图为被塔利班毁坏的巴米扬大佛。

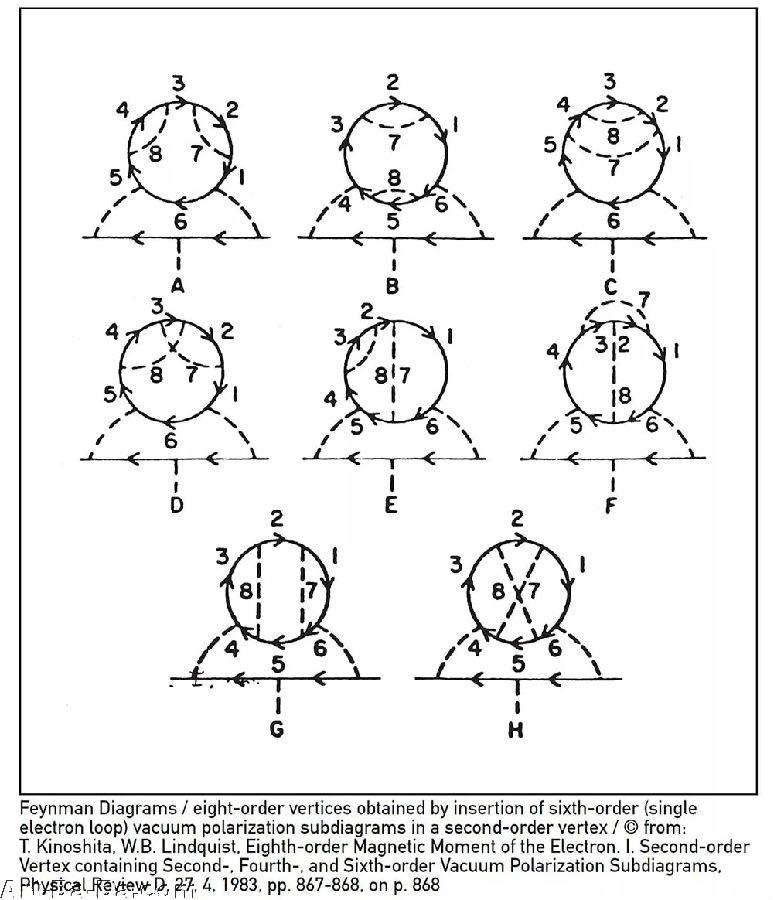

▲Peter Galison在收入ICONOCLASH的文章中提到,费恩曼图在物理学家那里引起了不少争议。有一位物理学家Julian Schwinger就反对费恩曼图,认为使用这个图,你只要套用模型就能算出结果,破坏了理论物理一步步推论时思考的严密性。于是Schwinger的学生给他提交报告的时候,就先用费恩曼图算好结果,再把结果转成Schwinger要求的推论格式交给他。Schwinger这种认为科学图示遗漏了事实,甚至妨碍了事实的立场,也是一种科学领域的图像毁坏的立场。

▲巴内特·纽曼(Barnett Newman),Who’s Afraid of Red, Yellow, and Blue III,1966-67。抽象也可以看作一种图像毁坏的形式。图像毁坏经常是价值重估和创新的手段,正如鲍里斯·格罗伊斯(Boris Groys)就在给ICONOCLASH写的文章中说:“Iconoclasm can thus be said to function as a mechanism of historical innovation, as a means of re-valuing values through a process of constantly destroying old values and introducing new ones in their place.”

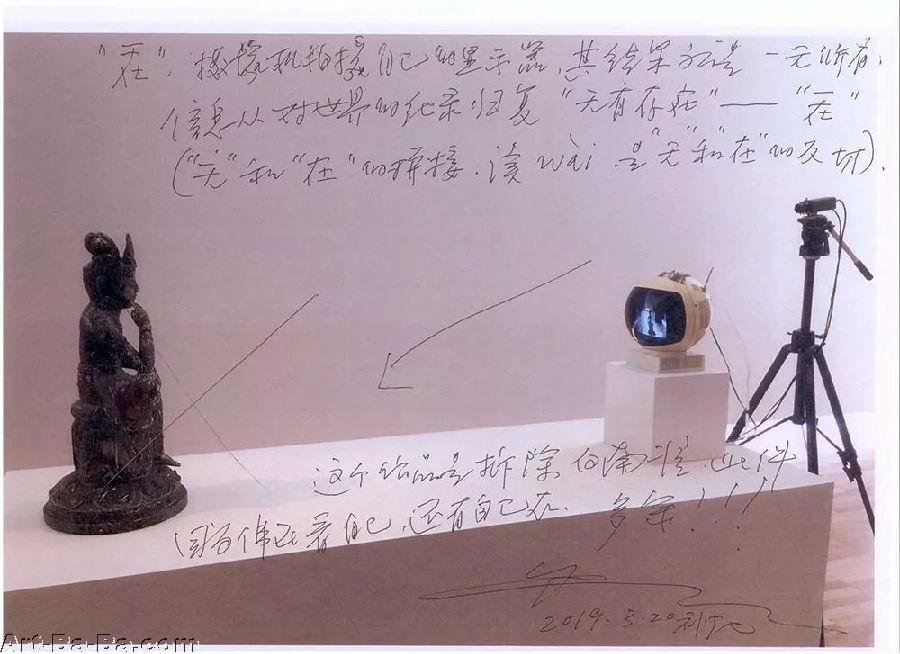

▲白南准,TV Buddha,1974(上)及朱青生,VIDE⊙=VIDE,1993(下)。这件作品其实是一件反媒介的作品,因为它告诉我们媒介的本质是空洞的。但是朱青生在1990年代的一系列创作中,认为白南准还没有把这个媒介的空洞性说透:他做了一个新作品,直接让摄像机对着显示屏,同时连着显示屏,结果就蓝屏了。他认为白南准把佛放在那里是多余的。“当媒体自己观照媒体,我们将马上获得高度的自我展示运动中所显示出来的寂灭。 自然本质与人的本性就在自观的瞬间,由信息的寂灭达到了存在的虚无。”这份手稿目前展示于现代汽车文化中心的“准自然”展览上。