来源:澎湃新闻 钱雪儿

如果上海一座历史建筑被机器人“占领”会怎样?近日,波兰艺术家、策展人高什卡•马库加(Goshka Macuga)在荣宅策划了一场名为“我曾为何物?”(What Was I?)的展览,展览围绕她创作的多媒体机器人展开,将荣宅转变成后人类纪的“文明遗址”,试图让观众用反思的视角去审视自我以及世界。

“我曾为何物”展览现场

“吞了书卷”的机器人一个机器人坐在二楼大厅的深处,它的头发和胡子浓密,白色的“紧身连体服”让它看起来像个芭蕾舞演员。它的口中振振有词,手势随着语句而变化,如同一个真正的演讲者。

“致吃掉书卷之人子”机器人

这个口若悬河的机器人名为“致吃掉书卷之人子”。2016年,高什卡·马库加(Goshka Macuga)为其位于Prada艺术基金会米兰展馆的展览创作了这件作品,而在荣宅,它被赋予了新的语境。“荣宅建于20世纪早期,对我来说,那是让人着迷的历史时刻:世界经济的转型催生了新的国际关系和文化习惯,”马库加说道,在她看来,如今的世界依然瞬息万变,需要介入一个反思的视角:她构想了一个未来世界,在那里,人类视角已无足轻重,机器人是荣宅里唯一的居民。马库加用荣宅的历史感营造了后人类纪的背景。

2016年的“机器人”版本

展览的名称“我曾为何物”(What Was I?)出自玛丽·雪莱的小说《弗兰肯斯坦》。科学家弗兰肯斯坦创造的怪物没有姓名,没有历史,终其一生都在寻找自己的身份。和小说中“面目可憎”的怪物不同,马库加的机器人拥有一张人类的脸。“我花了很长时间思考要如何呈现这个机器人,我无法决定它的性别,也不知道是否要以某个历史人物为原型来构造,”马库加告诉“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn),“最终,我决定将我认识的一个人作为原型,我把他视为我的‘缪斯’,这样的话,机器人和我之间有更强的联系。对于我来说,这个机器人就好像有一半的生命一样,它是有情感的。”至于它的“大胡子”,马库加则表示,她想要塑造一个智者的形象,而胡子在她看来正是这种角色的标志。

展览现场 机器人置于荣宅

事实上,马库加不止一次在自己的作品中表现出对于“智者”的关注。马库加1967年出生于波兰华沙,1989年前往英国伦敦。她的艺术基于研究以及对信息的学习和收集,在她的艺术实践中,她常常身兼策展人、档案管理员等角色。她的作品往往包含了漫长的历史研究与丰富的叙事。2016年起,马库加创作了“国际智力合作委员会”(International Institute of Intellectual Cooperation,简称IIIC)系列装置,由爱因斯坦、弗洛伊德、海德格尔等“智者”的头像雕塑组成。这一系列作品的灵感源自她读到的爱因斯坦和弗洛伊德关于“一战”与停战的往来书信。1922年,爱因斯坦等人创立了国际智力合作委员会,旨在促进科学家、艺术家、教师以及知识分子之间的国际交流,希望用“智力领导”来取代军事政权,用跨国际的智力交流来阻止战争。在马库加看来,IIIC构成了她想传达的人性精神的内核,也正是基于这样的原因,她让机器人背诵历史上众多思想家的言辞,希望借由机器人的言辞来引发人的反思。

Goshka Macuga 图片由Francesco Pizzo提供

“有史以来第一次,我们站在过去,凝望着镜子里消逝的未来,”这个机器人说道,在它的前方,四块双面的大镜子交叉并置,折射出房间里复古的装饰以及每个驻足于此的观众。动态艺术:“机器人的藏品”在机器人面前的四块镜子上,安装了马库加挑选的八幅创作于20世纪50至70年代的作品,包括零群(ZERO Group)、空间主义、贫穷艺术等“二战”以后涌现出的实验性艺术流派。“我之所以选择抽象的作品,是因为它可以传达无限的意义。它是具有超越性质的,可以对未来进行阐释,”谈到为何选择这些作品,马库加向“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)解释道。

四块镜子上的作品

零群诞生于1957年,由海因茨·马克(Heinz Mack)、奥托·皮内(Otto Piene)和随后加入的君特·于克(Günther Uecker)在德国杜塞尔多夫创立。他们把二战结束德国投降视为一个时间“零”的起始点,放弃政治性的理念,追求一种理想性的,融合审美、道德和科技的新世界。“‘零’是一片寂静,充满着全新开始的纯粹可能性,”创立人之一皮内曾描述道。借由这种美学概念,零群弱化了艺术家双手的角色,关注材料本身,以及光和运动所营造的世界。他们强化视觉和光线的感受过程,利用严谨多变的几何结构让观众体验沉静中蕴藏的爆发力。零群强调对单色的应用,通过使用单色凸显表面的光和影。在展览“我曾为何物?”中,零群成员、意大利艺术家恩里克·卡斯特拉尼(Enrico Castellani)的《白色表面》与《黑色表面》就体现了这一点。

《白色表面》局部,图片由记者拍摄

“零群艺术的本质和我自己的项目很接近,即探索开始与结束的概念,”马库加说道,零群所主张的“重启”既可以被视为战争之后的重启,也可以被视为任何一种文明毁灭以后寻找新秩序的重新开始,它跨越了时间性。“此外,我选择的作品大多都有投射的空间感,这是我个人喜欢的艺术方向。”事实上,零群、贫穷艺术与封塔纳的空间主义之间都有密切的联系。封塔纳将画布本身视为重要的表现者,他用刀片小心翼翼地在画布上做出线性切口,使画布超越二维界限,后来又逐渐用黑色的布料来支撑画布,让这些切口成为进入黑暗、私密内部空间的入口,或是通往“宇宙虚空”的大门。在展览“我曾为何物?”上,除了布面作品,还呈现了封塔纳《空间概念》系列的几件雕塑,突出其“毁灭即创造”的艺术特点。封塔纳用最少的材料获取最大的效果,打破了二维和三维的界限。对于零群来说,封塔纳也是重要的领袖。而贫穷艺术的代表、意大利艺术家阿尔贝托·布里(Alberto Burri)以及深受其影响的美国艺术家萨尔瓦多·斯卡皮塔(Salvatore Scarpitta)则用日常生活中的材料来实现二维和三维的转化,并消除艺术与生活的界限。斯卡皮塔将绷带用于创作,将张力赋予平面。

《空间概念,自然》,图片由记者拍摄

《构成7号》,Salvatore Scarpitta,图片由记者拍摄

在马库加的想象中,荣宅是未来人类文明的遗址,机器人是人类知识的储存者,而散落在各个房间里的艺术品可以被视为它的藏品。因此,这些作品大多传递出一种“机器的语言”。“诸如扬·斯库霍温(Jan Schoonhoven)、路易斯·托马塞洛(Luis Tomasello)等程序艺术与动态艺术运动的艺术家们在作品中探索了类电脑的图案和几何形状,他们和程序、机器建立联系,从而使作品更接近技术构造,而非人造艺术,”马库加说道。

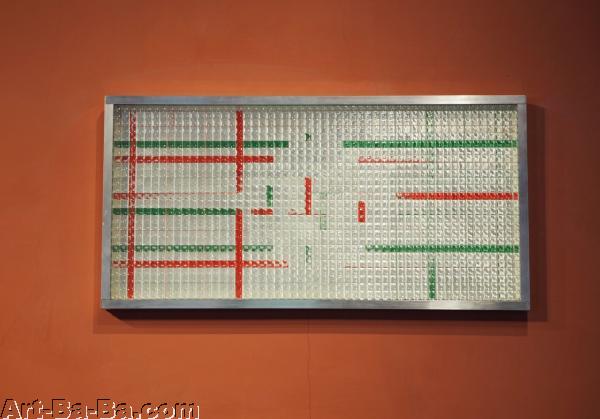

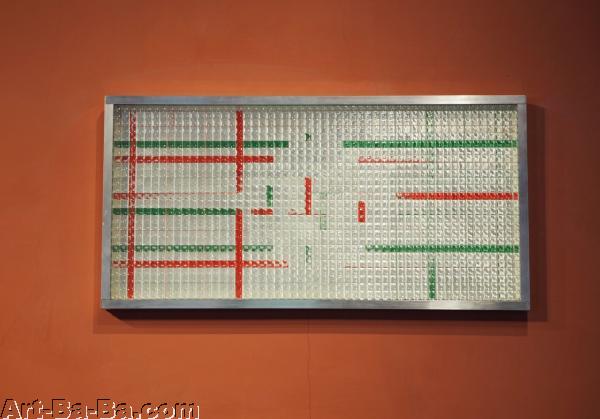

《脆弱的图案》,Grazia Varisco,图片由记者拍摄

以格拉齐亚·瓦里斯克(Grazia Varisco)的作品《脆弱的图案》为例,磨砂玻璃之下的有色木条随着观众的移动而呈现出不同的视觉效果。艺术家借此表达“现实是我们在变化中感知到的现象的不断生成”。与此同时,马库加还带来了她自己的新作:《离散模型》系列。这是马库加从2018年开始持续创作的一组拼贴画,她将收集的报纸、杂志等进行裁剪和拼贴,作品融合了图像学、历史学以及编程学,从某种角度而言,也许可以被视为机器人对于人类历史的理解与处理。《离散模型》与瓦里斯克等人的动态与程序艺术作品相结合,呈现出一种机器或“后人类”的视角。

《离散模型006号》,图片由Macuga Goshka提供

在荣宅的三楼,马库加摆放了一些基于日常生活物品的雕塑装置,它们的功能被剥夺或是改变,从而拥有新的意义:美国艺术家理查德·阿提瓦格(Richard Artschwager)将日常生活中的椅子简化为基本的线条和形式,表现出极简的理性主义;马里奥·梅尔兹(Mario Merz)探索能量的传递,他将作为工业材料的霓虹灯管穿过雨伞、瓶子等日常物品,试图打破观众的认知捷径,而在马库加的世界里,这一装置看起来像是机器人对于人造物的改造。

《伞》,Mario Merz

在马库加为荣宅挑选的展品中,动态艺术占据了很大一部分。关于动态艺术的起源时间有不同的说法,最广泛的一种观点是动态艺术诞生于20世纪20年代,兴盛于50年代。艺术家们通过将机械运动融入艺术作品,来表达对于机器和现代科技的态度。马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)是最早将“机械”的概念运用于艺术的艺术家之一,从绘画《下楼的裸女》到装置《大玻璃》无不体现了他运用“机械”去挑战既有审美以及回应现代化的企图。动态艺术的先锋之一、瑞士达达主义艺术家尚·丁格利(Jean Tinguely)则试图透过机器和运动去传达一种“无政府观点”,即原本服务于人类的机器也许将成为主人。永恒的哲学问题在展览“我曾为何物?”中,有一件容易被忽视的作品,那就是美国大地艺术家瓦尔特· 德·马利亚(Walter De Maria)的《道林·格雷的银色画像》。据介绍,那个“吞了书卷”的机器人所在的是荣宅中阳光最为充足的房间,而这件作品则位于一间不起眼的小房间里,如果说机器人是整个展览的核心,用他的动作和语言迫使人去思考自身以及人与机器的差异,那么,《道林·格雷的银色画像》则以一种隐蔽的方式向人提出关于自我与自我形象的问题。作品的标题无疑指向奥斯卡·王尔德的小说《道林·格雷的画像》,在小说中,道林·格雷用灵魂做交易,使现实中的脸永葆青春,而画像中的脸代他衰老。于是,这个耽于享乐的花花公子不得不把自己的画像藏起来,因为画像已然变成了泄露真相的面具,而他自己的脸则成为掩盖衰老的面具。而在瓦尔特· 德·马利亚对其作品的描述中,“银版在接触空气时会变色……当所有者判断时间足够长时,便可以取下饰板进行清洁,整个过程会重新开始。”银版上的映像如同小说中的肖像。

美国大地艺术家瓦尔特· 德·马利亚(Walter De Maria)的《道林·格雷的银色画像》

马里亚对于银等反光材料的运用以及对王尔德小说的挪用揭示了肖像、或者说公共身份和内在自我之间的差异,也迫使观众再次自问:“我曾为何物?”人对于机器人的不懈创造受到诸多原因的驱使,技术的发展只是其中之一:对永生的追求、对复制自我与创造生灵的迷恋、对人究竟为何物的探索、对劳动力的解放等等都推动了“人造人”的诞生。而另一方面,创造再多的“人造人”始终无法解决人对于自己身份的追问,相反,在大量关于机器人的小说、电影以及艺术作品中,人对于自我身份的追问常常借由机器人而反射出来。在美国作家菲利普·迪克出版于1967年的小说《仿生人会梦到电子羊吗》中,人类将“移情”或者说“同理心”作为区分自我与仿生人的标准:如果能够对于动物或他人的生命具有感同身受的能力,即为人类,反之则是没有情感的仿生人。在更早的19世纪小说《弗兰肯斯坦》中,“怪物”因为无法在世间获得身份认同而走向崩溃,而人类则因为能够在社会中拥有各自的位置而“心安理得”。另一方面,这些作品都表达了技术发展到一定阶段后对人类社会的威胁,这也正是马库加在展览中所蕴含的背景。

展览现场

在参观完整个展览之后,马库加的霓虹作品《我曾为何物?》出现在一楼门框之上,也对整个展览进行了一次概括。“这个主题一方面和玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》有联系,另一方面也和所有我们能想象到的所有哲学问题有关,”关于展览主题以及这件作品的意义,马库加向“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)解释道,“在这样的架构下,我希望提出展览中非常重要的一个概念,即‘反思’,面向未来或是自然的反思,这对我而言非常重要。”另一方面,马库加表示,“我曾为何物?”出现在机器人的言辞中,又出现在展览的末尾,“它创造了一个循环,从语言上提醒我们去思考,我们是何物,我们是谁,我们为何如此。”

马库加的霓虹作品《我曾为何物?》出现在一楼门框之上

展览将持续至6月2日。(文中图片除注明外均由Prada艺术基金会提供,感谢杨佳怡对本文的贡献。)