来源:墙报

编者按:在“微信”、“抖音”、“拍照手机”的使用已日常化,网络业已进入5G时代的当下,人们观看自我和世界的视角发生了哪些变化?影像的生产、呈现、传播受到了什么影响?我们又该如何理解“手机摄影”这个概念?艺术家又如何将这些变化融入自己的创作实践?海杰的《屏幕生产》一文将从厘清“手机摄影”概念切入,以刘铮、孙略、林科的作品为例,阐述利用手机或其他新媒介承载的互动体验平台、数字编码和虚拟镜像来进行创作的实践。

△ 摄影©陈衍勋,2016

屏幕生产

—— 从“手机摄影”概念和艺术家实践说起

文 / 摘自海杰著作《屏幕生存》(2016年出版)

图 / 中国民族摄影艺术出版社

摄图网(付费图片)

沙沙野网(共享版权图片)

在今天,技术已经在驯服每一个人,人们对于技术的依赖似乎已成为食品般的依赖。以黑客解码、网络依存、社交属性、信息共享、众筹聚合、数字虚拟、屏幕截取、GIF流通等为文化特征的后网络成为了新现实。

一个人一旦忘带手机,他首先会面临失去“在场感”的意识忧患,成为一个自我意识中“被遗忘的人”,这种掉队的心理体验正是技术制造与用户习性带给人们的。而通过手机拍摄、书写、发布则构成了当下的既定社交动作,这不仅仅是礼仪,还是关系探讨、身份构建、刷屏存在感、熟悉朋友圈水性、参与社会话题的社会活动之必须。或者,可以称之为一种“屏幕美学”,基于数字屏幕、移动互联网而进行的非物质化的创造、分享、点评与获得点评,以及碎片化价值堆积的美学样式,于是,“刷屏”也成为一种生活方式。而依赖于屏幕美学,进行图像与符号之间的链接,并进而截图所获得的诗意已成为屏幕生产的新形态。

△ 图片©罗大卫朋友圈截图

在这些“屏幕美学”之中,我们首先需要厘清的是“手机摄影”这个概念。

■ 关于“手机摄影”

而以手机摄影为先头的社交和关系模式,不单是一种大众文化,也成为很多艺术创作的前沿经验。

手机是一个买办平台,它不是相机那样的生产平台。这么说并不意味着手机不具生产功能,也不意味着它要受到道德谴责,而是意味着,我们不能再用相机那样单向度的生产模式去衡量和评价手机在今天所表露的各种职能和文化特征。

当我们拥有了手机,也不意味着我们仅仅是拿它去拍照,仅一这点,就和相机划清了界限。手机作为一种媒介的多元性也就为我们所认知和利用,我们拿它去拍照,去打电话,去发微信,去点赞,去求扩散,去晒图,去发送语音……我们非常需要手机,甚至离不开手机,离开手机,今天的人们会发疯,因为离开手机,就表示我们已经离开了朋友圈,回到那个被我们之前一味冷落的枯燥的现实实体之中。而离开手机的举动只要完成断网,就可以实现,因此,我们会敏锐地意识到,手机当它独立时,它的交互意义会最终瓦解。那么,对于它的认识,也不得不从断网和联网开始。因此,手机是一个买办平台,它通过联网与各方供应商谈判,并开放自己的接口,然后手机使用者就会进入到由它撮合的社会性生产和交互关系之中。

手机没问题,但手机摄影有问题。只有清楚地认识手机,才能明白手机摄影的命名和定位。

■ 手机摄影的误区

今天,人们开始尝试着使用“手机摄影”这个词组,而展览策划者也努力将这一词组引入关于由手机拍摄的各种图像展示中,展示的形式大致是将手机拍摄的图像从手机卡上迁移到画廊、艺术节以及美术馆边缘空间的墙上。这样的展览效果不管怎样,都能使策划者感到快乐和兴奋,因为,他们自认为正在参与到一项对于未来至关重要的文化实验和探测上,而人手一机的技术生态和背后的文化形态显然已经被他们置之脑后,他们急切需要一场图像的变革来刷新自己,刷新疲软的摄影生态,并在这一变革中占据有利位置。

总之,观众选择他们喜欢的图像进行观看和评价,这和他们进入这些空间看油画展和雕塑展等展览没什么区别。对于观众来说,他们除了看到不一样的图像之外,其他没有发生任何改变。即便是策划者在展览前言里如何强调手机摄影对于今天的重大意义。

这个时候,我们应该尝试着问一个问题:为什么会这样?问题出在哪里?

也就是说,我们得顺道质疑一下“手机摄影”词组的合理性,这个命名是否有效?

在我们试图提出这一问题时,观众早已把他们看到的展览用手机拍下来,传到微信朋友圈和粉丝分享,并收获了众多的点赞和评论。粉丝们在这个九宫格里收获了展览信息,完成了表态(即点赞,尽管这点赞更多是出于礼节性的社交动作),交流了对于展览的看法,掌握了发布者以及其他共同关注的粉丝的审美癖好,局部获知了发布者的人脉关系和网络热度,从而将以上行为综合起来,快速归位,进入新的感觉共同体之中。而对于发布者来说,在他享受分享的快乐同时,点赞和评论就如同抽样调查,他可以通过这个简单的行为判断粉丝的心理状况和自我的社区价值。

这一连串的动作足以吸引我们滞留和持续深入,而挂在墙上的被命名为“手机摄影”的那些图像,即使再令人赞叹,也会在短时间内被忘得一干二净。从这一点上看,那些美术馆、艺术节、画廊的手机摄影展不是实验和探测,而是剥离了手机这一媒介的外延,将它从一种关系构建和交互性中分离出来,回到由相机生产,由美术馆承担的展演价值之中。因而它依旧处于展演的单边关系之中。

甚至在这一点上,我们也应该重新审视“观众”这个概念的演变,它已经不是之前的展厅里的观众,而是网络行为和事件的参与者,只是他们在给艺术新媒介贡献意义构成之后,并未争取到署名权,或者说,他们还没有争取署名权的意识,而艺术家将这一权力快速收进囊中。在没法回避大量参与性游说和设置的情况下,我们必须要向观众告知署名的意义,这将决定他们在日后的传播文案里是否属于真的参与者,而不是起哄者。

这事与所谓的“手机摄影”有很大的干系,他们是这个暂且漂浮的门类的构成分子。

仔细想想,作为一个凡事都要在第一时间告知别人的人,手机提供了他通向另一批观众的舞台,他只要联网并且成为一名自媒体用户就行,然后就可以开始观看、交流以及被观看,使话题持续。因此,我们探讨手机摄影,必须要结合移动互联网语境(现实中,这样的语境依然被割裂),脱离了移动互联网语境的“手机摄影”都是耍赖,是偷换概念。

手机摄影的意义体现在交互关系上,而不是审美范式和观看方式上,尽管最初手机持有者都是由审美范式驱动,但最终指向的却是一个复杂而交错的关系网络,这个关系网络的即时更新特征决定了他们将不得不参与到一项关于私密的竞赛中来:让我看看,还有什么秘密可公开,人家都在公开秘密,我不能掉队,掉队意味着遗忘。这种不断公开的焦虑已经超越之前移动互联网初期的现实围观冲动,成为最新的精神需求。微信用户的激增和微博活跃度的递减构成了这种竞赛焦虑和现实围观冲动的技术基础,也就是说,人们开始放弃广场,进入到社区里讨论政治、社会事件、腐败等公共话题,不同的是,这些话题在广场上引发的愤怒狂潮正在社区里变成手机屏幕上的产品,人们不再愤怒,而是就着瓜子一起吞下,而他吞下的整个过程和心态就由微信朋友圈来代为保管。掀开朋友圈,通过手机发布的图像和文字的拼贴,就能很逼真地看见发布者。

甚至最初也还不是审美驱动,而是身份驱动,一种随时宣布发布者存在、活跃并且依然重要的身份焦虑,因此,这种身份焦虑不需要图像清楚,不需要高精度,只需要图示意义,或者说,是手机的性能规训了这种图示意义,它只给我们那么大的像素,相应地,使用者便放弃了审美诉求,委身于即将到达网络大海的手机特定像素之中,这是后网络时代的“结绳记事”。

而如果没有移动互联网以及自媒体环境,使用者是没法承受这低像素之痛,手机摄影也仅仅是相机变小按下快门而已,人们大致会弃之投奔到其他性价比高的平台之上。

■ 手机摄影与传统数码相机

我们不妨来做一比较,跟传统数码相机相比,手机在影像生产方式(按动快门)和观看方式(取景框)上没有实质性变化。但在传播方式(移动互联网)和交流方式(粉丝群)上,它被激活,成为今天的媒介先锋。所以,传播方式和交流方式才是它在此刻的意义,相比传统相机拍摄的照片作为叙事主体而言,手机拍摄的图像具有引擎功能,而非主体身份。尽管跟传统数码相机相比,手机借助于众多产品终端的便利,正在肢体化,它越来越具有生物学的意义,它驾轻就熟地游走于人群之中,不像相机那般令人警惕,就像人们伸出的一只手一样日常,但它发生的行为依旧需要上传公布才可被重视和获得人际反应。将手机图像迁移线下,也只是拍摄器材和打印介质之间的勾连与对话,并未将观众主体引入这个对话之中。

它的买办特征决定了它所启动的模式只能是具有连通、传递和协作的网状模式,而非原发性的单一的块状模式。在网状模式里,由各大移动终端构成的产品集束互相协商,共处一个平台,接受和吸引手机使用者的挑选,并凭着使用者的喜好和性格特征塑造出他们的虚拟镜像。它没有因为技术而变冷,它甚至重建了使用者之间新的友谊,这种友谊也不是传统的时间强化的,而是由共同的图示属性构建和明确的,因此,在移动互联网里,图像是有气息和性格辨识度的,人们根据这些图像找到兴趣相投的朋友。

因此,我们可以直言不讳地说,手机拍摄的图片转移到线下展示,与手机摄影的概念毫无关系,手机摄影不再是扁平的图片,它是由使用者因为身份焦虑而引发的一系列社交行为和日常事件,它是运动性的时间和关系流变,而不是静止的图片悬挂,手机摄影是由手机上传的图片构建的集展示、传播、交流、关系构建为一体的交互体系。这从根本上将我们从传统的经典视觉的权力性打赏中解脱出来,使得人人都有权力去表达自己,并获得相关评价和互动。它是消耗的,不是储存的。

永远处于线上,是手机摄影这个综合的行为带给我们的合法状态。我们也可以假设,如果索尼等品牌早早地在相机上安装WIFI,开放端口,那么也就没手机摄影什么事。这个假设的成立,表明了手机作为技术平台的可替代性。但我们今天之所以来探讨这个命名的问题,就在于,它在替代物到来之前,为我们呈现了一种开放性的纾解通道,一种我们可以称之为交互文化的兴奋纽带。

手机摄影跟移动互联网的粘结和捆绑的好处还在于它打破了由相机单向度发送的教育性话语模式,在这个模式里,观众是被动的,是强制接收的,而手机摄影跟移动互联网结合后,它变成了双向的,既发送又接收,观众选择性观看和储存,并对此作出评价,它是相对民主的交流话语模式。

现在,我们大致明白前文所说的手机摄影一定得结合媒介语境的必要性。在这个语境中,图片发送者如果有意将接收者的接收渠道关闭,那么接收者有权也将对方拉黑。这是交互性留给双方的可控的一面,这个权力的赋予某种程度上能制约彼此尊重,实现社区规范的养成,但更重要的是,如何携手,取得联合署名,并且使参与变成平等的命名行为,而不是材料,是关系到交互的价值构建。从这点上来说,目前异常发达的移动互联网文化并没有实现这种平等,它反而掩饰了交互中的署名权的缺失,这也一再提醒我们,参与性艺术仅仅只是强化了主体性的易容术,而主张众多主体和平共处的主体间性只存在于这种移动互联网文化的表述之中,并未达成实质性改造,所谓的参与性也仅仅是一种意义众筹。所以,就当前的这种大众文化来说,真正的交互与参与还依然只是一种可能的叙事。

似乎有些悲观,手机摄影孕育的大众文化并不是媒介新浪潮赞美的那般消解权力,而是加强了权力在部分个体之上的额度。好在,我们在使用的过程中,自然地适应了碎片化的书写形式,比如,我们拍摄的云朵、菜谱、车窗外一闪即逝的风景、自拍的表情、莫名其妙的物体局部……这些统统被我们接收,并且点赞或者打上笑脸。这被经典性美学遗忘和鄙夷的图像碎片在此刻获得了合法性和人格化,它就是发布者的表情和发言人,我们针对图像的点赞或者评论,就是对于发布者的赞赏和对话,图像的人格化表明自我个体的觉醒与自我塑造的开始,而不像那些美术馆空间的手机摄影那样在经典性美学跟前乞求怜悯和关爱,以至于想象有一天获得接纳。美术馆的手机摄影展策划者并没有明白,碎片化是手机摄影的存在形式,经典性属于相机这些生产平台,经典性的仪式感依旧存在于相机之中,而手机摄影的文化特征,使得碎片成为一种絮絮叨叨的影像表达,在这里,我们不期望看到经典性,而是看到由拍摄者和上传者在经由九宫格这样的编排方式下的一种心理镜像和粉丝评价体系,它缔造了我们新的生活方式。

手机摄影的展场就是微信朋友圈和微博等移动互联网空间。它的价值就包含在于各种点赞和文字喷射的碎屑之中。它的创作和展览一样始终是凝结在一起,随时随地都在发生。

甚至不排除手机在将来被新的技术平台代替之后,“手机摄影”的命名或许就此终结,因为我们不曾在手机的序列中发现情结,因而也无回望的可能。

类似以上所述的手机等新媒介的产生有其哲学属性,比如对于移动互联网的关系主体的探讨。也有其符号学意义,比如它的交互性。对于技术,艺术家们往往心怀狐疑,因为一个新技术的产生最初都指向设计化思维,因而艺术家们避免自己尽早地陷入到设计的嫌疑中去。

新媒介总是充满未来感,这似乎在让对传统有赤子之心的艺术家焦虑和拒斥。因而他们喜欢往回走,但不能以古人的姿态往回走,他们往往会穿上新媒介的衣服,所以就有很多以“新”为前缀的东西出现,这里面既有情感政治在起作用,也有市场的诱惑。夹生,是他们的常态。

新媒介技术神学的确主导了我们的精神,比如手机和移动互联网的谈判,主导了我们的工作方式,它的摄像头代替了相机在日常中的应用,比如它的隐身键盘代替了电脑笨重的日常文字生产,比如它与移动互联网各种端口的谈判和合作,让我们几乎要抛弃现实,进入到由各个端口构成的网状的虚拟现实社区中去。

■ 艺术家的实践

在这个语境下,我们可以看一些利用手机或其他新媒介承载的互动体验平台、数字编码和虚拟镜像来进行创作的艺术家的实践。

艺术家刘铮的大型网络互动艺术项目《自拍selfie》,通过微信向全球征募人体自拍志愿者。具体操作是利用微信来接收和发布志愿者的自拍照,这些不定期向刘铮传图的人里,大部分是女性。

从脉络上来看,这也延续他此前的创作,比如对身体的关注,但不同的是,此前刘铮需要雇佣人来作为被拍摄对象,而现在,刘铮只需要坐在家里接收来自各路网友的传图,并进一步思考如何认识这种由操作方式转变带来的新的关系的转变。

如果说,拍摄别人意味着“shoot”,意味着瞬时性的雄性的“射精”般秒杀的快感,那么“selfie”就是一种中性的便捷、自恋而持久的自我抚慰,这个新词的热销,同样意味着新媒介语境下,人对自我的认识方式的巨大变革,这种带有移动终端社交属性的媒体色彩的自我观赏与抚慰,再次向我们(艺术家与观众)提出了问题:我们如何看待她们这种行为背后的社会学结构和心理动机?艺术家去拍,还是不拍,似乎已经不那么重要了,由去拍到自拍,语言被收回,边界被打破,身体开启自述功能。

△ 刘铮《自拍selfie》展览现场,供图:徐婉娟

从艺术史的自拍实践来看,自拍由对审美的依赖走向审美的反动,注重介入性,也就是说,由个体发出的身体的抵抗性也成为身体经常昭告天下的功能和属性之一,这也是身体的当代性的一部分,它不再仅仅具有展示价值。辛迪·舍曼的角色扮演式的自拍是有其女权主义盛行的社会背景;南·戈尔丁被男友暴打后的自拍犹如一则不甘的通告;凯瑟琳·奥比(Catherine Opie)在上世纪90年代通过刺刻自己的身体进行的自拍,可以被看作是一种对社会在同性恋人群的保守态度竖起中指,她甚至在自己的两个胳膊上插满密密麻麻的注射针头,在自己的胸部用精美的字体刻下“pervert”(性变态);也有因为某种特别情况的出现导致艺术家产生的基于身体的反观行为,比如说患艾滋病的艺术家们,梅普尔索普的自拍和印度裔加拿大艺术家苏尼尔·古普达(Sunil Gupta)的自拍项目《从此刻到永恒》就是这方面的案例;乌克兰艺术家鲍里斯·米哈伊洛夫(Boris Mikhailov)赤身裸体摆出一副健美姿态,用假阳具顶在自己的眼睛上,这种幽默风趣的手法,似乎也是一种权力的隐喻。而在安娜·卡萨斯·布罗道(Ana Casas Broda)那里,自拍开始有所变化,她的长期拍摄项目《对孩子的渴望》主要通过赤裸的身体变化来关注孕育的体验和母子感情。更多的自拍还是基于自我授意的他拍。

从以上情况来看,身体的公共性成为一个利器,在身份、权力、公共事件等议题上出场,而对于由自我发动的自己拍摄自己发布的身体则还有待于后来网络媒体的出现和社交互动终端的产生。

在2007年,艺术家奥利·约翰·安达尔将在网络上收集的自拍照放在画廊展出,这是个不错的开始,但问题在于,这种收集并没有开启互动模式,只是借用了“现成品”模式。日本情色摄影师米原康正在微博最火的阶段,每天转发那些主动自拍并在微博上@米原康正,提醒他看的女孩的自拍照。这种转发既是一种命名,也是一种日常生活向艺术的转化。

而在刘铮的《自拍selfie》里,可以看到一种新的互动空间和身体认知的变化。首先,艺术家放弃了主动控制的拍摄行为,而将自己通过微信变成“selfie”的收发室和定点投放机构,但他同时也是机制生产者和规则制定者,他们通过一种逐步建立的信任关系来参与这样一个网络互动艺术项目,他们同时拥有自主选择权,艺术家可以从中选取自拍照来梳理和编排这个项目,而志愿者可以选择自我表达的尺度。从他收到的大量自拍照来看,这业已成为一个具有研究价值的社会学样本,在她们坦然并且自豪地分享她们的身体私密影像的背后,会是一种什么样的心理促发,是由身体出现带动的存在感(因为她们都或多或少地露出了面孔)?或者这种通过这种身体的分享能获得一种快感?这些问题都有待于研究和揭秘。另一个还不能明晰的趋势是,这种基于移动终端传播的身体自拍,在自我满足上如果不能完全实现的话,这种身体的“竞演”,或许会引发量的激增和突变,这种情形下,艺术家如何做到不至于失控,以及预防由大众施加于她们的伤害。

△ 刘铮《自拍selfie》展览现场,供图:徐婉娟

而尤为重要的是,在这个项目中,刘铮敏锐地意识到移动互联网的媒介特殊性和大众的密切关系,以此为平台激发大众参与创作和分享的作品《自拍selfie》,重新定义了一种基于移动互联网的新的图像生产关系。在该作品中,我们可以看到大众在参与过程中表现出的身体竞演心理、大众作为创作主体的艺术众筹模式。事实上,刘铮通过移动互联网本身传播的这一媒介形式就表明这是该作品的最佳展场:即时分享、行成互动、激发参与、获得粉丝并最终围绕该作品形成一个由粉丝性质的观众构成的热源。只是,刘铮后来对于参与者署名权的屏蔽和将作品移植线下进行优选、并尽可能展示面容姣好的女性的行为消解了作品本身引发关注的民主性和丰富的媒介属性。

以媒介为先头部队的技术神学此刻正在进入各个领域,这也促成了当代艺术中的新媒介的发展。在艺术史里,媒介始终先于艺术实践存在,并最终和艺术达成很好的合作,比如各种颜料对于绘画的影响,比如光学研究之于摄影的影响,再比如身体社会性研究对于行为艺术的影响,比如对现成品的凝视之于装置的影响,比如对于资本社会疏离感的研究对于关系美学的影响。

当代艺术日趋线上似乎不再是小众。比如众筹与网络传播,很大程度上在生产越来越多的有深度议题的案例。甚至产生了数字艺术,比如以动漫、虚拟建模为主要创作材料的艺术实践。在这方面,德国艺术家马丁·迪尔鲍姆(Martin Doerbaum)通过3D软件虚拟建模对于事关中国房地产的各种议题的创作就是典型的案例,而英国人胡安·冯库贝尔塔(Joan Fontcuberta)利用军方所用的地理制图软件编制的造山运动、植物标本图像更是以假乱真,成为当代艺术中的不可或缺的媒介案例。

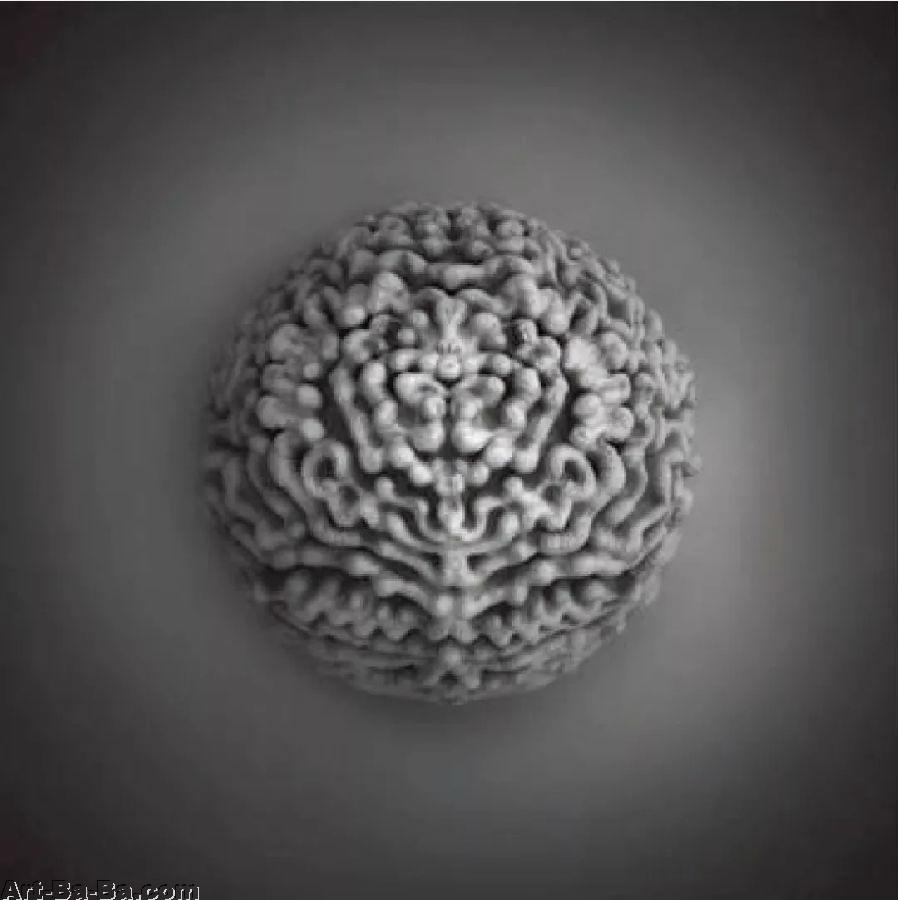

在这个领域,北京电影学院教师孙略的创作可以看做是数字艺术的典型实践,他的本职工作是教授电影剪辑,在电影剪辑的过程中,他将电脑数字编程产生的兴趣引入到图像生产,进而拓展了图像的更多可能性。他以部分图形和素材为基础,设置好编程,然后将所有的可能都交付于这个编程。如此生产出来的图像精致、严谨、冰冷、陌生、去除情感、充满秩序感,却易于引发观者的联想。通常情况下,以现实为蓝本,或者以现成品为蓝本创作是当代摄影的主要实践,而把一切交付于技术或者编程,往往会被认为是缺乏人文关怀的事情,这在中国当代摄影领域已经屡屡遭受非议。而这组被孙略命名为《停顿的虚像》的作品,他制造了一种虚拟影像的真实存在,它不是来自现实世界,同时也不是通过拍摄所得,而是一种基于数字编码完成的“造像”行为,是图像成为新的现实,而不是现实成为图像,甚至在作品的命名上,孙略也有意标明编程所花费的时间,以此给这种创作赋予了时间的主题。

△ 停顿的虚像,17h28m46s,孙略

△ 停顿的虚像,11h03m08s,孙略

△ 停顿的虚像,33h25m08s,孙略

△ 停顿的虚像,89h25m20s,孙略

△ 停顿的虚像,39h53m10s,孙略

而在另一纬度,年轻的艺术家林科(英文名:Link,中文名的谐音,链接的意思)正在刷新我们对于图像的新认知,他以电脑屏幕为主要生产方式。林科原属于双飞艺术小组,在这个艺术小组2014年美国军械库的展览爆得大名后,林科在国内开始了自己的个人创作历程,与双飞艺术小组那种娱乐消费和游戏式的创作方式不同的是,林科给屏幕美学范畴的图像生产提供了一种新的创作实践。

林科借用的是我们日常的图像展示经验,即屏幕与图像之间的关系,大众惯常的经验是,从现实中来的图像只是通过屏幕来展示,但新的情况是,林科将这个展示平台变为生产平台,他将我们每天使用的电脑桌面壁纸和文件夹的关系,处理成一种风景的重构,在这个重构行为下,释放出一种数字化的诗意。

似乎越是科技化的媒介也越是执意导向一种诗意的表达,这或多或少地承认科技的趋冷现象,而人为地制造诗意,就显得弥足珍贵和可供叙述。

△ 落日余晖下的文件夹,2010,林科

的确,在林科这里,我们看到了诗意,一种由具体图像(来自现实世界的风景)与抽象图标(来自电脑系统的文件夹标识)嫁接、重置构成的对话关系,这种现实与虚拟之间的有效弥合是通过林科手里的鼠标来完成。比如作品《落日余晖下的文件夹》,原来电脑中的落日的壁纸图像上,罗列着的快捷方式被逐个清除,只留下一个名为“落日余晖下的文件夹”的文件夹图像,这个文件夹是没必要被打开的,我们只需关注它的表意和命名功能。是文件夹的文件名指出了壁纸的语境,将它们双双从枯燥、落寞的背景中唤醒,构成了新的风景。或者说,林科选择的壁纸都是风景,现实世界的风景,而他执意要将这些数码虚拟的图像与现实世界的风景进行超链接,在现实风景的主体上,虚拟风景就像是现实风景的叶片,“叶片”这一隐喻,在林科的创作中,似乎普遍存在,比如批量的数据符号爬满树枝,数据符号与树叶构成了诗意的关联,比如文件夹之于落日的海面,如同叶片,比如ps软件里的勾边线与山脉形成的长城,就像是山脉的叶子。在电脑操作层面,壁纸就是文件夹的放置之处,这个图像的使用逻辑被林科进行诗意化处理,让壁纸和文件夹联袂排演。在《落日余晖下的文件夹》里,文件夹,就像落日余晖下的大海上漂浮的船只,这种情景的排演驱逐了人们对于数字化的冰冷印象以及对于新媒介使用功能中刻板的空间关系。林科最后通过“截屏”这个动作,将这种看似冲突的情景置于一个图像的共同体之中,将它们合并图层,从分离的、隔膜的图像自治中撤出,在后网络时代的舞台上搭戏,以一种轻松而智力游戏般的聪明方式链接了诗意。

△ 数据叶,2013,林科

△ 数据泡沫板,2013,林科

△ 长城,2013,林科

因而,移动——复制——链接——截屏就构成了林科创作草稿的步骤,而最后,他还需要通过技术手段最终形成作品,林科在各种展览中选择以三明治装裱的介质进行展示,甚至他更加去追求一种别的艺术家不大愿意去尝试的光面相纸,增加反光感,以接近屏幕的感觉。林科的所有素材都来自电脑和网络,由于网络图像大多像素低劣,所以这些作品只能以一定的尺寸来展示,当然,艺术家有能力使图像尽可能变大,以满足观看的要求,但这个像素限制的存在,也回应了网络化的存在方式:快捷、轻便、运动以及截取导致的对“现成品”的疑虑。