来源:打边炉DBL 陈侗&樊林

樊林和陈侗

2019年2月23日,陈侗的新展览《鸡毛信——陈侗的一个水墨计划》在广州逵园艺术馆开幕,樊林任策展人。围绕展览,陈侗和樊林用短信的形式进行了一次对谈。以下是他们的交谈内容。

樊林:“鸡毛信”是否是一个含义多重的物(件)?

陈侗:是的,有《鸡毛信》的故事,还有人们对这个故事的记忆(不准确的复述),甚至还有少数民族地区的同样叫做“鸡毛信”的信息传递方式。至于我的“鸡毛信”,则完全是借鸡生蛋,因为我对这个故事的记忆是很不完整的。

樊林:重点在于生出一些关于“传递”的信息?现在这个时代,传递已经是一件非常容易轻易的事情了吧?

陈侗:是也不是。速度是快了,但方式上,现在反而是游移不定。例如说,现在就一件棘手的事情,往往要考虑是见面、打电话、微信还是邮件。像微信这样方便的方式无疑对他人是一种骚扰,因为无止境的对话会耗费很多时间。

樊林:当很多人都陷在这样的状态中,你觉得通过“鸡毛信”能够重新讨论方式还是希望恢复单一的渠道?

陈侗:当然是去关注而不是改变这一状况。如果我的目的是改变它,那我所做的就不是艺术工作了。所以,我就像烟草商在烟盒上印上恐怖的图像和字眼一样,是说一套做一套。

樊林:所以,人们现在迅速传播的,是不是真的信息?即便都是真的信息,又有什么意义?

陈侗:绝对不是真的信息。除了说几点几分在哪里见面,其他的信息都差不多是多余的,例如大家每天传来传去的照片,总以为那里面有很多意义,其实唯一的意义就是抹去真实性,强迫自己生活在幻觉里。而且,关于“在哪里见面”,人们现在都不愿意先问问对方是不是知道那个地方,就说我发个定位给你吧。人们不相信名称,不去写那几个字,不相信词语的指称作用,却很快学会了一整套后面隐藏着资本逻辑的人际联络手段,相信定位的理由就是它不光是一个图,而且是智能化的。这是一个不祥的信号,就像只相信学历和过去只相信成分一样。

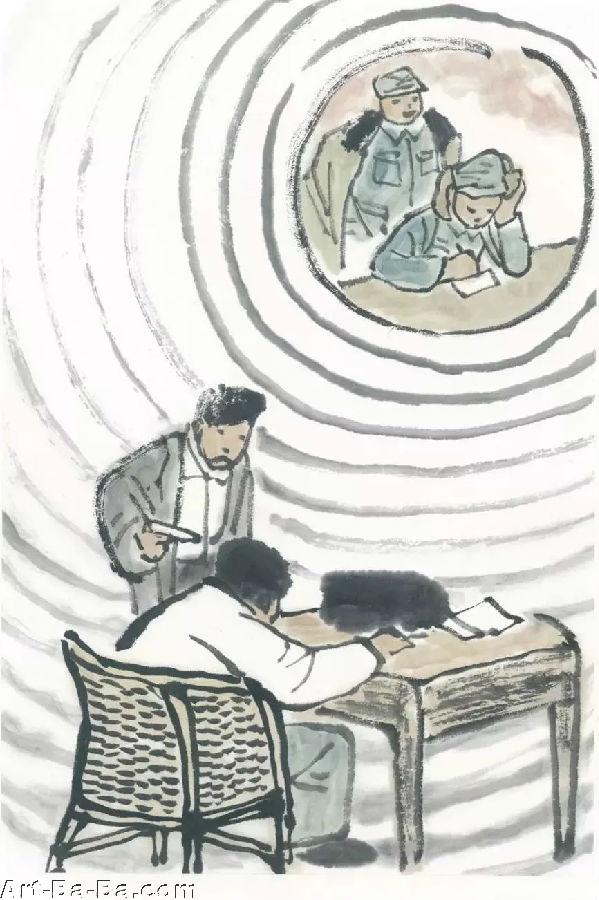

《鸡毛信——陈侗的一个水墨计划》展览现场

樊林:终于,我们聊到了“相信”。事情发展到今天,是不是信息越多样,可以信任的却越少?人的基本判断迷失了。在表达这种不信任信息的基本态度时,“鸡毛信”既用了很多“典故”,也运用了不同的创作手法?

陈侗:是的。今天人们所感觉到的那种“幸福指数”偏低大概也是因为我们被信息——从广告到无关紧要的人和事——包围而无力挣脱,与此同时它们又都只是卡扎菲所说的一连串的数字。就连社区也要通过信息组织而成,而不是自动生成组织。所以,当我在观看“小街风情”的样片时,我作为编剧和导演都有那么点激动,它所具有的那种人情感甚至是我自己根本不具备的。这是因为什么?近距离的信息传递,或者叫做“心灵感应”。子焉放下洒水壶小跑的动作,仁科在录音棚即兴加的一句“对唔住啰”,以及我最后添上的下棋者的自言自语,这些细节简直是神来之笔,它们全都指向一个爱的主题:一个女人轻易地就被抛弃了,但爱却更多地来到她身边。

樊林:恢复,或者说凸显感受,才是艺术最本质的使命。在这次的创作计划里,也用到了一些历史材料,你总是有些特别的解读历史的方式,在我们2010年做《毛,就是我》时已经运用得当。这一次选择了哪些历史材料或者故事?

陈侗:不能算是严格意义上的历史材料,只能说是一些极普通的记忆,只不过我是从自己理解它们的角度。比如说毛泽东——既然你已经提到他——与农民运动讲习所,我是从茅盾的回忆录里第一次了解到的。我从来没有进去过农讲所,也没有想过杨之光老师为什么画了那么多不同的稿。读完茅盾的回忆录,我才知道农讲所其实是国共合作时期国民党干的一件事情。毛当时就和杨开慧,还有两个孩子住在庙前西街,萧楚女则住在楼下。当时两党的合作还算可以,但也不能说像亲密无间的兄弟,所以我相信还是会有一些潜在的危机和紧张,包括中共三大在逵园对面召开,也不应当像我们今天搞展览和研讨会那么轻松。国共合作中既然存在一些互相的提防,所以就会有通风报信等等把戏,我关注这些就像处理线条的转折,它好像不那么重要,但是没有它形象又完全立不起来。

樊林:从普通的记忆推到关于形象的想象,算不算人物画的一种典型创作方式?

陈侗:这可能属于我“研发”出来的一种方式,普及它尚需时日。我的这个方式跟我的文化实践密不可分,表现在成果上就是文学、电影和绘画的结合。比如说,“小街风情”其实是建立在一个相当庞杂的经验系统中的:昌兴街博尔赫斯书店“月中朗读会”请了罗韬做讲座,罗韬回去后告诉我昌兴街新文化运动时期的光荣史,于是它又跟我因为在北京打蚊子而引发的“鲁迅离开广州”直播专题产生了必然联系;我一边做节目(当时只有我一个人驾驭这个主题),一边画了很多想像鲁迅在广州的小品,同时也把自己对那段历史的兴趣集中在1926-1927年,所以,录像中华栋扮演的那个作家不是偶然出现的,他就像是创造社或丁卜书店的孤魂遗鬼,一个固执的追寻鲁迅的文学青年。他为什么出现在那个巷子里?因为一年前我倒车时撞倒了住在楼上的一个老太太,于是我就有了关于这条街的一个记号;至于其他的,五条人我们已经合作好多次了,餐馆读书源于罗伯格里耶给我的一封信,街头下棋是我对骑楼的观察,侦探是任何叙事中都少不了的……还有大肚婆,冬雨已经在我的《任黛黛计划之传移模写》中扮演过一个温柔的女刺客……

用绘画(草图)设想录像《小街风情》的画面,或者是根据录像拍摄现场去作“每日一涂”,无论是怎样,今天都已成了我固有的工作方式。(陈侗)

樊林:这些文字把画面都串起来了。文学、电影和绘画的结合,是不是一个理想的工作方式?

陈侗:过去我还只是在一个画展里加入一个录像,最近则“研发”出了先有小说的宏愿,然后从绘画开始,经过音乐(MTV),再到电影这么一个系列创作的过程。通过这些,便知道小说里应该有什么(例如小说里的司机会唱歌,这个就是因为MTV里司机唱歌带来的)。其实,我从第一本选集《马奈的铁路》开始,就已经在做同题创作,但还不像今天这样是将它们糅合在一起,从一个里面生发出多种可能性。这多亏了五条人的帮助,如果没有他们,很多想法不会产生。

樊林:线条,是不是也有类似的作用?或者说意义?

陈侗:哦,线条!这可是个复杂的问题。我相信它是绘画唯一的语言,就是一个画家应该熟练掌握的操控本领,是逐步提高的而不是可变的,其他的形式和技巧则是可变的。关于线条的这一点我很早就提出来过,只是我自己至今也没有很好地解决使用线条的问题,因为对于中国画来说,线条的基础的确就是书法,而由帖入碑,最后走到金石这一步,恐怕是一生的功课。至于它的意义,我想起史沫特莱回忆毛泽东方言的一句话,她说毛说一种很土的湖南话。她没有说他说得很地道,而是把他说的跟其他领导人说的其他方言相对照。我认为史沫特莱的感觉很对,湘潭话(也包括宁乡话,它们属于同一个方言族群)的确是很土的,比潮汕话、温州话土多了,无论你驾驭得如何好,它就是最土的,但是毛完全排除了讲这种话的心理障碍。我经常在想,怎么广大人民就接受了这种语言(比如说在天安门的红卫兵小将中难道就不会有人悄声说“主席在说什么?”吗)。即便这样,湖南话依然没有成为动听的语言,所以我想说,可能线条也是没有意义的。没有有意义的线条,只有有意义的形式。

我不知道我有没有回答到你的问题,我对于中国画的传统,考虑比较多的还是像“目识心记”“散点透视”这一类从观察到表现的方法,我以为我在录像中使用散点透视甚至比在绘画中还多,例如这一次拍摄《小街风情》就同时使用了五台机器,以便得到一个平展的画面,这个方法我在和图森合作的那个朗读的录像中就已经使用过。而这一次,人们甚至会觉得我在学霍克尼,这还是回到了散点透视,因为霍克尼正是在游漓江的过程中感受到了散点透视。而且,在剪辑出来后,我发现要达到真正的散点透视效果,必须对演员提出行走路线的要求,以尽量减少镜头画面衔接时的盲区,这非常有趣,也许会形成一个新的表演的观念:演员只能在一条直线上行走,因此他们不能发生身体的交叠,就像在古埃及的绘画中那样。

樊林:但是五条人不正是因为用海丰话演唱而著称吗?

陈侗:不,在我看来,那只是一个语言环境的问题,他们真正值得让我们关注的是创作音乐的态度和才情。在《小街风情》中也有白话的对白,那是因为故事发生在广州的旧城区,是在一个白话的语言环境里,用白话只是为了获得一种真实性。

樊林:水墨画,过去或者说别的艺术家,是从画面专研技法语言本身。你的创作方式,涉及了多种艺术样式,是由于自己对各种艺术样式的体验或者说迷恋?

陈侗:我跟他们一样,也都希望自己的艺术有时代和个人特点。最初我也考虑过从技法和造型入手,后来是题材和主题,但依然觉得不是自己想要的。当我把“传统”作为名词而不是形容词使用的时候,我发现技法上个人风格的探索不能满足我表达的欲望,于是转向思考艺术制度的问题。我在杭州的《美术报》发表过一篇文章,题目是《中国画,除了笔墨什么都可以创新》,系统地表达了我的思考。当然,这是以我自己的实践为基础的,就是你说的各个方面的介入与尝试。但是我并不只是让电影和文学(还包括戏剧,今天还要算上音乐,接下来还会有舞蹈)为绘画服务,我也让绘画服务于它们,例如《小街风情》中对散点透视的运用。

樊林:从这个角度看,你是在做整体艺术,这个思路是渐渐清晰起来的?

陈侗:我从未使用过“整体艺术”这个概念,不过肯定还是会受到别人的类似做法的影响。也许,真正让我有兴趣这么做的原因就是中国画从来都不这么做,甚至把中国画说成“水墨画”的人也不这么做。虽然他们会为自己想一个他们认为是有趣的名字(通常是四个字),但他们的作品却早已经在那里了。这是我跟他们的最大区别。我几乎每一次都是临场构思作品,但我也尽量地避免在地式的创作。我的这个方法也许还是受罗伯格里耶影响,他的创作带有旅行的特点,却总是那么些东西,于是我也学会了去重复某些东西,例如这一次我是第三次画“听地面”了。我画“中共三大”算是在地创作,但内容却还会是电视剧谍战片里的那些东西,即便我会进去参观一下,也还是在找我预先想要的东西。

音乐、爱情、文学和侦探,归根结底它们都不属于绘画,因此绘画就还能通过它们找到一些突围的机会,尤其是对于人物画这个“死亡画种”来说。(陈侗)

樊林:“在地创作”与之前你在国画学院编剧演出的水乡写生那出戏里讨论的“源于生活高于生活”是怎样的关系?

陈侗:这是个有趣的问题。“源于生活高于生活”是社会主义现实主义创作的根本法则,我由于受新小说观念的影响,可能对这一法则持保留态度,所以你看到的舞台剧是带点戏讽味道的。这很复杂。因为从情感上讲,我是长时间处于它的语境里,自己所受的教育以及用它教育别人,因此我的戏讽就来自接触新小说或当代艺术所引起的思考。如果抛开社会主义现实主义这个前提(语境),我想说,现实主义,或艺术表现中的“现实性”,我是牢牢抓住的,因为它会告诉我观察是多么重要,细节是多么重要。

舞台剧的名字是《向水乡要生活》,是影射当年中国画系师生的集体创作《向海洋宣战》,素材则取自我当教师以来近三十次的下乡教学体验,当然没有一处是直接搬来的,都是由它们引发的。例如摘香蕉,其实是我自己买了一大束半熟不熟的香蕉,拿回宿舍想研究一下它的结构。我在巴黎给诘苍看这个视频,他才看了几十秒,就说这么文革,连连摇头,我感到自讨没趣,只好马上停了。你呢,你看的时候竟笑个不停,这说明大家的语境和处境太不一样了。其实诘苍在我们面前经常回忆他的美院生活,我猜想他的不感冒可能是他没有文艺汇演的切身体会吧,而我却是在这样的氛围下成长的。如果我没有记错的话,我的爸爸妈妈正是在文艺汇演时认识的,我未来的几部小说将总是少不了这种地方上的文艺汇演,而且一想到这一点我就信心倍增。从写剧本到演出的那十来天,我感到自己过得很愉快,把很多重要的事情都放下了,专注于这件在别人看来可能属于浪费时间的事。

我的愉快一方面来自于舞台(你应该看到我不止一次在作品中使用幕布),另一方面就是我满足于自己处理现实素材的本领。每个人都有自己处理现实素材的方法,而我的方法是通过文学实践慢慢形成的。作为出版人和编辑,我要熟悉作家的基本观念,这跟一般的阅读是很不一样的。在他们的作品中,不光有那种可以作为文学史命题的观念,还有处理个人经验和观察的技巧,我想我受这些技巧的影响也许更大。我无法把这些经验一一传授出去,因为它们是跟我的实践绑定在一起的。

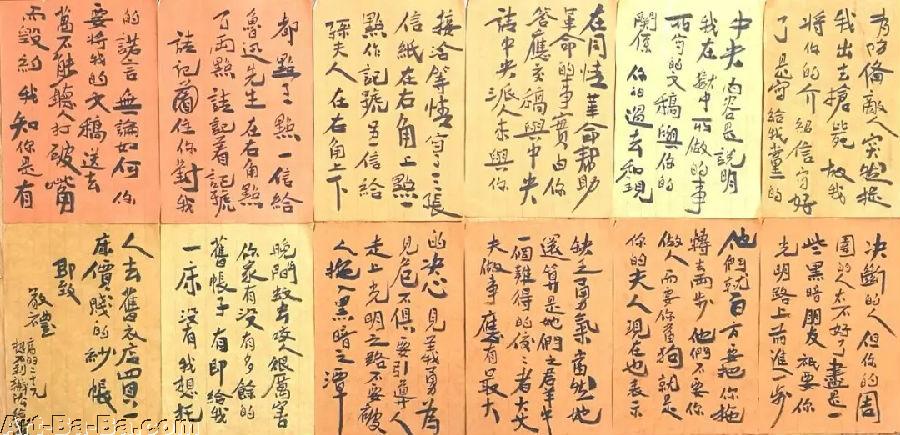

在“鸡毛信”中,就像在“毛,就是我”中一样,“源于生活高于生活”并不是指我所画的都是我经历的或看到的。比方说,我需要一辆邮局的单车和制服,我就找了小华,因为她父母是邮局职工,在她的帮助下,于是我又认识了邮局的退休职工,于是我就有了“中国邮政”这组画。我还第一次踏进了老邮政大楼,看中了那里的楼梯,动了重新拍摄“任黛黛计划”的念头。除了这种顺藤摸瓜式的方法,我所源于和高于的生活都来自我的文化记忆,特别是电影。小华有一次在我的“电影爱好者”展览上买了我一幅很无聊很简单的画,是表现一个刺客朝被子开枪,而且枪是带消音器的。我就是这样,专门画一些国画家不去画的东西。

拍摄现场

樊林:“国画家不去画的东西”,哈哈!

陈侗:在他们看来,什么东西入画,什么东西不入画,这是约定俗成的。在为“市场”工作时,我也遵循这个,只是稍微做点突破,但如果一辈子都是这样,其结局可想而知。一些功成名就的国画家,年轻时走社会主义现实主义道路,到晚年感知力退化,就只好回到这些约定俗成的东西上,所以大家记住的只能是他年轻时的作品。我画了十五年,大部分时间是消耗在市场上,没有具体的哪件作品能被人记住,这是值得庆幸的。我自己列出的“代表作”,都是一些随手拈来的东西,但这些东西里面有我对生活的理解与把握。而且正是这些东西,帮助了我去做那些稍微的突破,也让“市场”认识到我的一些特点,尽管他们完全不理会我真正用心做的那些事情。

不过,话说回来,国画家也有自己的“在地创作”,那就是“即席挥毫”,一般情况下是画头脑中现成的东西,但也有触景生情的时候。我也常常借鉴这种做法,用它来避免总是老一套。也许我更习惯于这种方式,而不是当代艺术体制下的在地创作,那种方式在我看来反而更像是传统意义上的采风,不过就是比采风的介入程度高一些。如果再说得准确一点,我的“在地创作”可能就是介于“即席挥毫”与当代艺术体制之间的一种特别的方式。我植入一些东西到与我黏连在一起的场景中,这些场景大多是专名性质的,例如“爱群大厦”“萝峰寺”,假如我试图进入那里,想了解一些什么,那都是为了印证我的一些猜测和想象。如果说选择萝峰寺是因为我总是在跑长途时遇见这个名字,那么,选择爱群大厦却是毫无理由的,一生中我只到过那里两三次,除了顶楼的旋转餐厅和大堂挂的孙科的书法,我对它没有什么特别的印象,但它却启发了我,要把一个省港联络员安置在那里。我不知道这个念头是怎么来到头脑中的,但越是不清楚我就越兴奋。

《中国邮政》和《电波》作为展览中跟“邮电局”有关的套装绘画,一方面是我生活的记忆、观察与联想,另一方面完全来自于电视剧中的边角废料。如果说它们不止是某种怀旧,那么我们从中能读到的就远远超过了书写-传递,使绘画变成了无孔不入的一件事情。(陈侗)

樊林:我觉得你对场景的选择还是有一些逻辑的,比如爱群大厦,它有特别好看的外型,借鉴了纽约WoolworthBuilding 的设计手法,几十年的历史,接待各种政要外宾华侨的经历。这些都不出现在画面,但“爱群大厦”四个字就带有一些可引诱人解读和想象的神秘性。对于选择入画,的确是突破。

陈侗:是的,我昨天还在想,也许是爱群大厦的读音和拼写是按白话的这一点起了一定的作用,但如果不查资料的话,我不知道接待各国政要的事。我想,我看重的也许还包括它今天已经无足轻重吧。像萝峰寺也是这样,人们只说去萝岗赏梅,没听说过要去拜萝峰寺的。

樊林:关键,还是在于“戏讽”。你对事物的观察细致,很多国画家都能做到,问题是如何抓住属于自己的表现的“现实性”,这是从文学和电影中获得的能力?

陈侗:是的,但是要说明一下,是通过现代文学和不多的电影获得的能力。我的古典文学知识几乎等于零,这也方便了我去接受现代文学。这也是罗伯格里耶的一个观点,他说昂利埃之所以反对现代文学,是因为他的古典文学知识太深厚了。当然这是一句俏皮话,事实上罗伯格里耶自己也懂古典文学。

至于“不多的电影”,这是基于我不可能看完所有的电影,因此只能看更少的电影,但同时也应该做到反复地看。我不知道我总是下乡是不是跟严浩的《似水流年》有关,我看这部影片的次数应该不少于二十次,上学期还给同学放过。

拍摄现场

樊林:同学们怎么反映?我很好奇的还有一个方面,正好可以了解一下。你在国画学院带那么多学生,这些阅读,看电影对他们的影响如何?

陈侗:我不知道。如果有影响,那也只能是潜移默化的。读书会如果没有嘉宾到场,来的学生一般不是很多,百分之十以下。有些学生提出要加强互动环节,而我强调的是“读”,我不希望只是谈论书而不读书。电影方面,我侧重于它的励志作用,所以选择的片子并不强调影片的艺术性,这跟我自己看电影是不一样的。

樊林:这类励志电影,建立了我们的基本价值观,但是现在的年青人比较反感励志,你怎么看?

陈侗:总有一天他们会不反感的,当他们不再把“跟你无法沟通”或“我们之间有代沟”这一类的话当成口头禅的时候,他们就会知道白求恩是真正的英雄,焦裕禄是对的。

樊林:再问问你,是不是更愿意自己是个文学家?

陈侗:单纯的文学家肯定是不过瘾的,应该是集合了所有的“第八艺术家”。这个艺术家满足于虚构、表演、概念、形象、声音、旋律、回忆、线条、透视、镜子、道具、复制……这一切经常都发生在谍战故事中。

正如白求恩“不是一个医生”,方志敏“也不是一个烈士”。他自称“知识分子”,骨子里却是个小说家和剧作家。我的方志敏计划开始于2017年底2018年初,而抄录《可爱的中国》全文并插图又形成了我的将文本变成视觉作品的方式(这个展览中的一个重要部分)。(陈侗)

樊林:谍战故事,属于一种想象,是不是这样的想象才能帮助你释放关于地域,文化,生活甚至细节的观察?

陈侗:我想,就谍战故事本身的性质来说,吸引我的主要是身份问题,身份的多重性和身份的伪装。在《秘密图纸》中有一个女特务,她的公开身份是钢琴家,而知道她是女特务的王心刚就坐在观众席里欣赏她的演奏。女特务要一心二用还是先投入到音乐中之后再去完成另一个任务,这是很值得研究的。同样,在军统上班的那些地下工作者也总得真正为“党国“做点事吧。说来说去,这都关系到人性的复杂性。现在的年轻人对这个不感兴趣,她们喜欢那种女人间斗来斗去的宫廷戏,这里面同样不缺想像和细节,缺的就是身份的多重。皇帝微服私访虽然也是伪装,但那是短期行为,而且只是装装样子。

樊林:这种多重性,是不是也可以理解为简单的点赞的反面?

陈侗:也许是吧。不过在那好人/坏人、正面人物/反面人物的年代,人们并没有意识到这种多重性,创作者也没有设置这种多重性,他们是将中国戏剧传统与好莱坞、苏联电影三者融合在一起,在塑造人物方面,形成了一整套的符号和逻辑。例如“秘密图纸”是什么图纸,影片中根本没有提及,但又可以说提及了:因为是秘密的,所以不能说出来。这是我们今天把批评的目光从意识形态移开后才看见的。我们还可以在研究时加入一点心理分析,例如在田华的内心,难道对于自己的丈夫老是以工作的名义接近比自己年轻漂亮的女特务就没有一点戒心吗?由于我多想了这么一层,就愈发觉得影片留出了很多空白。所以,在《小街风情》中,我也设置了一个等边三角形,作家暗恋大肚婆,“包租婆”暗恋作家,乞丐暗恋“包租婆”。当影片变成一部小说的时候,这个等边三角形就会去抢夺现在的主题。而且,我认为只有这样,叙事才是有必要的,否则像《秘密图纸》这样的早期谍战剧就成了一堆政治符号。

樊林:我不知道这种叙事方式算不算是我们接受的事实和教育共同栽培的一些“果实”。就像你说我在看《向水乡要生活》的时候笑个不停,我想恰恰就是我在这几十年的成长中,面对,被灌输,消化,祛魅之后的结果。不是简单地归纳到“文革”或者“反讽”这样的一些词语就能够解决的。其中也包含了世俗的一面,对吗?

陈侗:对,你说得很精辟。若换个说法,就是“与生俱来”。像我这样的在县城长大的60后,同一时间里在大城市传颂的一些歌根本就没有听过,我那时接受的都是最基本的“国家文化”,这是我与同龄人对话的基础。我有时也在想,我继续在这一块停留,后果会怎样,风险有多大。但是,说白了,对于那个时期的“国家文化”,例如样板戏,我其实是一个分析师,不是消费者。而我作为当今的大众文化消费者,唯一的体现就是在电视机前放松的那些时刻。我在电视里几乎只看“谍战片”,我在飞机上也几乎只看国产电影。

樊林:明白了。你的中国画创作的文学性,就是这样慢慢延伸出来的,那你是每天都在观看,琢磨这些电影电视剧吗?

陈侗:我工作的地方没有电视,准确说是没有开通电视,所以住酒店时我会花不少时间看电视,一直看到凌晨三四点。我没有微信也是从看电视得出的教训。在娱乐这件事情上,我发现我的自控能力很差,如果有了微信,可能我什么正经事也干不了。虽然我知道电视是很糟糕的东西,但我还是忍不住要打开它。我就是在这种酒店的条件下看了《黎明之前》《红色》,以及一些不怎么知名甚至很差的谍战连续剧。我知道跟我年龄相仿的人可能都会迷这种电视剧,这是不可以告诉今天的年轻人的,以免他们说你老土。但是,我比我的同龄人更过分的是我还从里面吸收营养,不仅仅是娱乐一下。有时候,我感觉自己就是军统的人,用贺友直的说法,就是特别能够理解他们。我的叙事性绘画中常常有特务的身影,我的“任黛黛计划”已经做了两次,相隔近十年,可能还会有第三次、第四次,因为任黛黛是任伯年的孙女,所以这是一个跟艺术史跟中国画跟海派跟艺术市场跟金石学捆绑在一起的一个计划。这就是我的“当代艺术”,我就是这么肤浅。