来源:Artsy官方 Jackson Arn

汤姆·奥图尼斯,《醉酒》,2017年,马乐伯画廊

1977年,25岁的纽约艺术家汤姆·奥图尼斯(Tom Otterness)从动物收容所收养了一只狗,随后将其绑在了一棵树上,用枪射死。他用摄像机记录下了整个过程,命名为《一只被枪击的狗》。这部影片后来在时代广场的一间剧院里展映了;而在1979年圣诞节的早晨,数百人通过曼哈顿有限电视台观看了这部影片。

对于21世纪的美国人来说,事件接下来的发展可能令人难以置信。在之后的几个月里,动物保护协会一直强烈谴责奥图尼斯,要求他向公众道歉。但很快,人们便忘却了这部影片,而奥图尼斯也摇身一变成为了世上最受欢迎的艺术家之一:他的青铜雕塑以恶作剧般的类漫画形象霸占了世界各地的公园和广场——你可以在洛杉矶、多伦多、首尔、纽约(曼哈顿第14街-第八大道地铁站)等地看到他的作品。在之后的二十多年里,人们难以在任何出版物中读到有关那段影片的文字。到了1990年,《泰晤士报》一篇谄媚的评论里,作者笔下的奥图尼斯构筑了一则有关欲望、愚昧与好奇心的寓言,其中包括了他的一件镣铐着一只狗的雕塑,但整篇文章却丝毫没提到奥图尼斯早期用那只活生生的狗完成的可怕创作(我们姑且相信这是作者的无意为之)。

2004年,奥图尼斯的雕塑作品在第14大街地铁站落成。继占领地铁站之后,奥图尼斯又获得了纽约东村新美术馆展览的机会,这本应是他个人职业生涯的高峰。但正在这时,艺术家兼写作者 Gary Indiana(另一位1970年代后期成名的纽约艺术家)认为是时候提醒文化精英那段被遗忘的历史了。在一篇刊登于《纽约》杂志的长评论里,Indiana 直白地将奥图尼斯杀狗的行为视作“通过录制自己极其幼稚且残暴的道德堕落来获得快感”,不仅如此,还称其为“一位作品无尽空洞的雕塑家,但却能骗取众多公共艺术项目的委任,以及品味堪忧的藏家支持,并凭此变得富有。”好人可能会创作烂艺术,烂人也可能创作好作品——但 Indiana 认为,奥图尼斯是“两者皆烂”。

罗伯特·梅普勒索普,《Brian Ridley and Lyle Heeter》,1979年,Studio Guenzani 画廊

彼得·胡杰尔,《临终床上甜心》,1973年,佩斯/麦吉尔画廊。

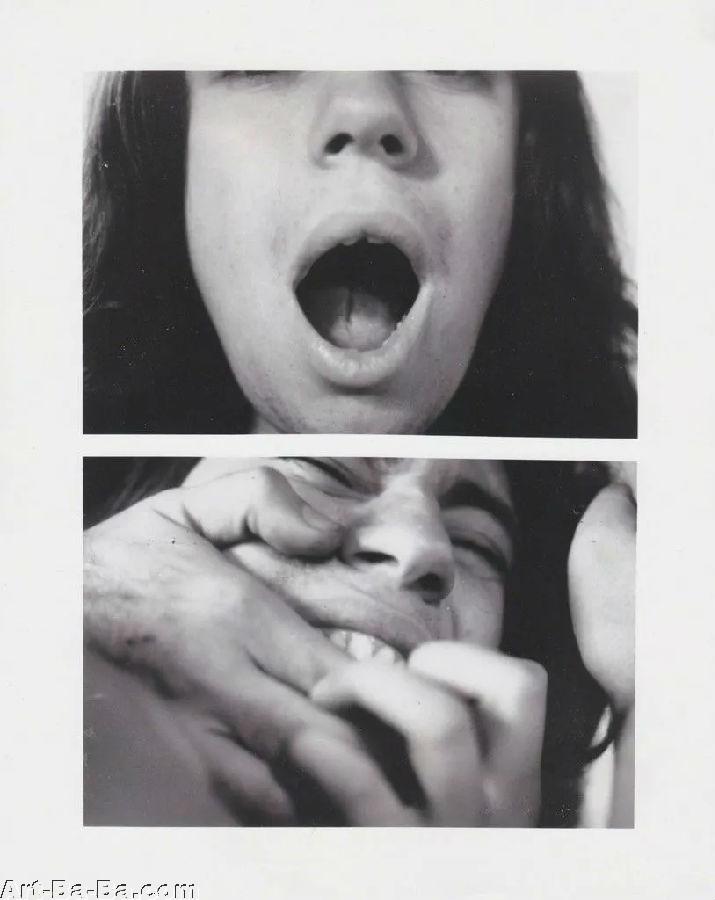

维托·阿肯锡,《声障》,1971年,Christopher West Presents 画廊

接下来的几年里,动物权利倡导者终于得以借助互联网的力量帮向奥图尼斯施压。2007年,他发表了一份声明,其中提到《一只被枪击的狗》是“一个不可饶恕的举动,我对此深感抱歉。”在此之后,他的作品依旧以高达六七位数的价格热卖,虽然很多人都认为,他根本没有为杀狗一事做出任何赎罪的努力。直至2011年,旧金山艺术委员会斥资75万美金,委任奥图尼斯为旧金山中央地铁创作一件装置,但数百名当地居民签署了请愿书,表达对该项委任的反对意见,项目才得以搁浅。然而在过去的十年里,一些世界顶级画廊仍旧在展出奥图尼斯的作品,他们似乎对他那则短小的道歉感到满意。我们不难得出如下结论:正如醉心于他作品的那些政客和财阀一样,奥图尼斯完美地诠释了“触底反弹”的艺术。

以上就是关于这个案例的一些事实,其意义不言而喻。最近几年各界丑闻频出,这种背景下激发了许多讨论——比如道歉究竟意味着什么,以及,人们该不该为过去的罪行受到某种程度的惩罚。但《一只被枪杀的狗》这起骇人的事件似乎并不会动摇人们对这些问题的看法。

然而这件事仍然有些讨论的空间——2011年《纽约观察者报》的一篇采访中,当被问及为何要拍摄杀狗的影片时,奥图尼斯回答说:“这当然与那时的背景有关,我当时所处的那个时代和艺术语境。”在另一篇更早期的采访中,他似乎阐释了自己对于当时那个环境的解读:“(《一只被枪杀的狗》)是我能想到最具侵犯性的影片展现方式,”他说道,“是在播放影片这样一个形式下,我能做到的,对观众破坏力最大的事。”

简而言之,奥图尼斯的目的在于让观众尽可能地感到厌恶、恐惧或其他的不适感——他声称这是当年纽约那些前卫艺术家常用的美学手段。但换句话说,他在屏幕上展现暴力,其实就是在对观众施暴。他的解释和低劣的自我狡辩无异,因为他的理由简直等同于被俘的士兵声称他只是跟随大部队而已。Indiana 的文章中提及的大多数艺术家(他们共同定义了纽约东村的艺术图景,那也是奥图尼斯开始的地方)都选择了更为复杂的方式,他们会触发共情来缓和作品带给人们的冲击。罗伯特·梅普勒索普(Robert Mapplethorpe)、彼得·胡杰尔(Peter Hujar)和维托·阿肯锡(Vito Acconci)是三位那个时代伟大的纽约艺术家,他们的作品有时会让人们感到震惊,但这反而在观者与作品间创造了特别的连结。

但从更广泛的层面来说,奥图尼斯在一件事上是正确的:试图对观众施加“暴力”在前卫艺术里由来已久。这在许多方面都得以体现:剧作家安托南·阿尔托(Antonin Artaud)的“残酷戏剧”(Theater of Cruelty)理论;萨尔瓦多·达利和路易斯·布努艾尔(Luis Buñuel)合作的许多瘆人的超现实主义影片(其中最著名的非《一条安达鲁狗》莫属(1929年),影片中有一只被切成片的绵羊眼球);而在近几年则有“sadomodernism”(施虐现代主义)——作家莫伊拉·韦格尔(Moira Weigel)用来形容一些导演如拉斯·冯·提尔(Lars von Trier)以及迈克尔·哈内克(Michael Haneke)的创作,后者曾说过他想“将观众强奸到自治”;以及2017年惠特尼双年展上的作品《开棺》(Open Casket,2016年),艺术家达纳·舒兹(Dana Schutz)描绘了一个支离破碎的艾米·提尔(Emmett Till)。

在这些例子中,观众看到真实的暴力,从而感同身受另一种形式上的暴力隐喻。很多时候,为了令人震惊的效果和真实感,人们会牺牲活体动物:在哈内克的几乎所有电影里,都会有动物死于荧幕上(在电影《狼族时代》里,一匹活马被杀害并肢解);而在《一条安达鲁狗》问世近二十年后,达利再次试图爆破一只活鸭。在众多暴力艺术中,奥图尼斯的影片可能也就算得上初级水平,可能还是最多余的。

1970年代的美国,学生们因参与和平抗议而遭受殴打甚至杀害,连环杀手在报纸上吹嘘自己的罪行,电视上无穷无尽地播放着令人心惊胆战的越战照片。在所有美国媒体和人们的生活中,野蛮丑陋的暴力已成日常而非例外。所以在这种情况下,奥图尼斯想要通过一只狗的死亡来“摧毁”的是什么?在彼时已然挣扎于苦痛的美国,难道还有哪方面的痛楚是需要奥图尼斯来帮忙发掘的吗?奥图尼斯已经为《一只被枪击的狗》道歉了,但从他的采访来看,他并无意遵照人们要求的那样,向动物救助机构提供任何捐献。人们只希望他能明白这件作品是多么具有误导性,并且让他知道,用图像来“攻击”观众是多容易沦为愚蠢且毫无意义的残暴。