来源:绘画艺术坏蛋店 林梓

我曾经拜访过一个住在布鲁克林小巷中的纽约老艺术家。他叫什么我已经忘记了,但他是个老头儿。我记得他开了一家画材店,在这家店的半地下室里创作,一切都脏乎乎的,无数巨大的画作像货物一样靠着墙码在一起。他在一个脏沙发上歪着,点着一根烟说到:如果世上所有好的艺术家有什么共同点的话,那应该是就是他们必须要很懒吧!(If there is anything in common about all the good artists in the world… they should all be very lazy.)

当时,也就是15年的时候,我可能并没有理解这句话,但却很深刻地记住了。同样是在2015年,邱志杰发表了他的一篇在当时很受吹捧的文章《十大学生腔》。文章中他详细列举了某种美院内部的“创作潜逻辑”,并试图揭示青年艺术人的创作背后的逻辑与游戏规则。那年我也是吹捧这篇文章的人之一,我甚至还在朋友圈里分享了这篇文章以及自己的一些心得。两年后的今天,我拥有了明确的立场,我看清了那些勤奋的艺术家勤奋的原因,也理解了为什么好的艺术家应该要“很懒”。

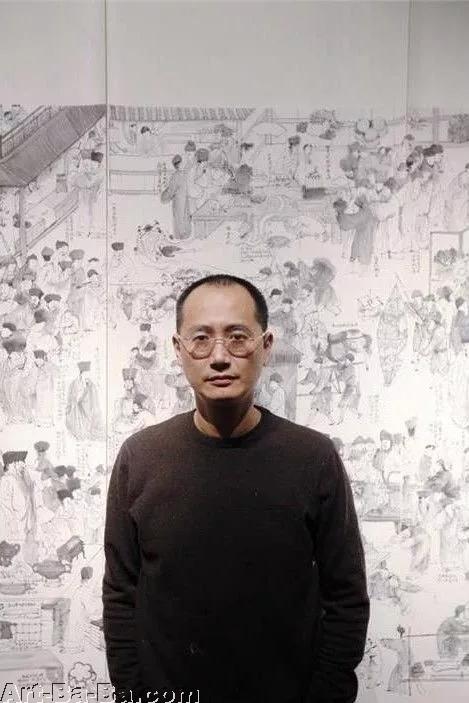

邱志杰近些年的作品已经转为这种他标志性的地图绘画。地图类作品出现在每一个邱志杰参与的展览中。应该说此种地图绘画作为一种策略是非常精明的——但它同时是垄断性的(中国艺术界没人敢再画这种地图了),并且是紧密与国际接轨的(2017年MoMA的多个以在地图上绘画为题材的作品)。

邱志杰和邬建安这两位中国绝对一线的艺术家,皆以自己的勤奋而著称,当然勤奋的艺术家绝不止二位。这种勤奋主要体现在自身创作的高产上。据说邱老师在央美教课,承担行政工作之外,抓紧点滴时间搞创作,结果某一天在学校里工作到凌晨,被物业不小心锁在了工作室里。结果他不得不从窗户跳出楼去,结果还摔伤了腿脚。邱老师白天充当教育者角色,晚上充当艺术家角色的奋发向上的形象跃然纸上。邬建安更是一个勤奋的艺术家,作为继承了吕胜中衣钵的以剪纸形式为主的艺术家,邬建安每年创作的作品数量是惊人的,大概在几百件左右,大概两三天一件。艺术家对于创作的激情以及艺术家的勤奋,以及这一切组合成的一个“艺术家受难”的形象,这些都是公众乐于看到的。在某一个大众文化与新教精神的折射形成的视角下,公众希望看到一个拥有权力的人同时是疲惫的,自信的,并且是勤勉的,因为这样似乎才“对得起”他/她掌握的权力。马克思.韦伯(Max Web)在他的研究新教精神与现代社会中中产阶级工作道德(working ethics)之间的变形关系的著作里对此亦有提及。另一个类似的例子是作为80后的我依然能够回忆起小学课本里提及的周总理——“周总理每日批阅公文到凌晨三点”,以及:“周总理日理万机,终于积劳成疾……”。

在邱老师从“南京长江大桥干预计划”到“地图系列”,作品的平面性,图像性,重复操作性都显著增大。

我们倾向于感叹这种受难形象中的崇高错觉,而同样倾向于忽略这种勤勉背后的深层结构性问题。在这种背景下,应该有美院史论系学生站出来研究一下“勤奋艺术家的勤勉形象在何种程度上影像了体制,公众,市场,以及其它艺术家对他们及他们作品的认知”这一问题。更关键的是,与任何其它社会职业行为中的产出“越多越好”相比,艺术家的产出是不是也“越多越好”?(如果这时候有人拿出本雅明的《机器复制时代的艺术作品》出来说事,则是狡辩)一个艺术家是不是应该像一座人形工厂一样,五六十年如一日地“生产”出作品来?这种大数量的作品产出背后意味着什么?艺术家的勤奋与懒惰这两种姿态究竟产生了何种差异?

可能公众认知的第一批勤奋的艺术家是那些印象派画家——莫奈,毕沙罗,雷诺阿,德加,以及最知名的梵高。这些艺术家每天的生活基本上都是在绘画中度过的,到自然中,到日光中去用印象派的方法写生是这些人的职业,尽管可能并没有多少人真的在当时买他们的画。作为一种客观上针对中产阶级趣味孕育而生的风格,印象派画家们的工作态度也是非常符合中产阶级职业道德的。他们尽可能在自己坚持的领域发光发热,直至穷尽一种由自己的风格所构成的艺术可能性。毕加索作为一个“艺术天才”创作了近万件作品……仿佛他的“天才”背后,是可以以数量来衡量的……20世纪的大多数艺术家都选择了这种姿态来作为自己艺术家身份的一个定语,以至于到今天这个被资本完全充斥的,商品化的艺术世界,这种勤勉的姿态完全成为了一些艺术家的一种人设策略。

这种策略内部的逻辑基本可以这样表述:在最初十年的成长(merging)过程中,艺术人和代理他/她的画廊会确定下来几种专属于这个艺术人的系列。这种系列作品的另一个名字叫做“XXX计划”(project),或者“形式”,比如邬建安是在“中国文化的语境内以剪纸的形式讨论传统神话叙事在当下的新可能性”。在这几种系列被确定下来后,这个艺术人一定会在画廊的运作下在某些国际知名的大型展览空间内做自己的第一个大型个展,进而从艺术人晋升为艺术家,也就是英语语境中的Established Artist。然后他/她被固定下来的那几个创作的思路就会被艺术家一直“探索”,直至艺术家自己的创作生命枯竭。这种“探索(explore)”在我看来完全是一种后现代主义语境下产生的那些狡猾的修辞(rhetoric)中的一个。这个词在描述一个艺术家的创作时应该当作“重复”来理解。换言之,艺术家通过反复组合一种思路下面的来自材料的,母题的,颜色的,媒介的,这些变量来进行这种“探索”,其本质就是重复。当然这也就解释了为什么邱老师和邬老师可以以那么快的速度来“创作”出一件作品,因为在这种本质为重复的“创作”中,艺术被降格为(reduce to)一种体力劳动(a manual labor),一种健美活动(Bodybuilding)。这些勤奋的艺术家也因此遁成健美的艺术家。

邬建安的以剪纸为媒介的作品

也许这种可怕的由言说主宰的对于什么为艺术,什么为创作,什么为抄袭或者重复的思路最开始是由博伊斯而启的,因为他找到了(也许是无意中)一种全部绑定在“个人历史叙事”之上的符号体系存在的合理性——也就是说如果一个人没有听过博伊斯作为纳粹轰炸机飞行员并且在苏联被击落,被鞑靼人拯救的故事,则完全无法理解为什么他在自己的这个语境中反复使用那些元素。在博伊斯那里,基于他个人叙事体系而生的这些作品摆在一起就成了场域,而场域又是后现代理论体系中一个脍炙人口的“先进”的概念,更何况还有德勒兹的去域化,再域化这些更高级的概念在后面等着。回到我们刚才关注的这种现象,这些勤奋的当代艺术家们都希望自己可以在自己的这个风格的领域中穷尽所有可能性,而如果自己运气好的话,自己的这个风格有可能会成为后世艺术史叙事中被提及的,代表了这个时代这个文化中艺术面貌的一种风格。然而他们能否如愿呢?

邬建安的另一件剪纸+拼贴的结构极为繁缛的作品,非常有他的特点。类似这样的作品正是问题所在,因为他完全把创作降格为一种劳动密集型的生产活动。

我想我们已经看到了这种思路下产生的恶果。达达主义运动作为一场不折不扣的现代主义运动,其中的绝大多数艺术家也都是在现代主义的精神下去创作的。比如马克思.恩斯特(Max Ernst)在20年代几乎尝试了各种材料和母题下拼贴(Collage)的所有可能性,进而客观上形成了一种对于拼贴形式的垄断。这种垄断表现为:同代的或者后世的所有在相似媒介上工作的艺术家都将某种程度上成为对这个先驱的抄袭。如果屏幕前的你们中很多人觉得“艺术家不就应该这样么?”的话,那就看看另外两个反例吧——杜尚和康斯坦丁.布朗库西。这两个人都很懒,杜尚有十几年都是在下象棋中度过的,布朗库西在战后回到罗马尼亚后创作生涯基本也就接近了尾声。这种慵懒的,不职业的,三天打鱼两天晒网的姿态,在我看来是一个严肃的艺术家应该有的姿态——这种姿态把一个艺术家对待艺术的态度隔离出了现代主义精神之外,并因此具备了更高的价值——这是一种我在之前的文章中所推崇的“积极的艺术”。

邬建安前几年的作品。剪纸在现代性与中国传统之间成为了一个绝好的媒介,但我们同时也看不到中文媒介中对这个媒介的批评。(图片致谢艺术中国)

为何懒惰的艺术家创作出来的就是“积极的艺术”呢?我们必须要回到阿冈本的《幼年与历史——经验的毁灭》一书所提及的问题中来看待我所说的这种积极与消极的标准。在提及人类个体的幼年时,阿冈本如此定义了幼年与语言的关系:儿童通过一个相对漫长的学习语言的过程而获得言说的能力;而这种言说能力的获得则标志着幼年的终结。(p68)换言之,正是对于每一个个体来说先验的语言剥夺了在个体习得语言之前的那种体验,进而那种最早年的体验不但变成无法描述的,而且也成为了无法再次体会的。我则倾向于将这种剥夺看作一种镇压——一种对于获得真实体验可能性的镇压。这种来自语言的镇压把人们转化成了那种旧世界里的奴隶——他们的人格被与自己所持有的物品绑定在了一起,他们成了一种拟人化的物品。这不仅是主人看待他们的方式,同时也是奴隶理解自己的方式。(p28-29)而语言对于人类真实体验的镇压正是基于同一种原理——简单来说,因为我们无法用语言去描述我们童年最初的那些年中的体验,所以我们基本默认为那种体验是不存在的。换言之,能够被语言描述的才是存在的——因为语言垄断了表达的可能性。

垄断——这便是现代主义精神的核心。对把自然改造成文化这个行为的权力的垄断——城市化;对虚拟时间轴上未来人类的自我认知的垄断——历史;对物理空间的垄断——法西斯主义;对时间的垄断——虚拟的线性时间观;对解释自然环境的垄断——科学。这种现代主义下的垄断通常是通过各种方式的镇压来完成的。而上文所述的那种勤奋的艺术家们,则在艺术的世界里扮演者现代主义代言人的角色。这种角色本质上与法西斯没有区别。因为他们都在尽可能地,不顾一切地获取媒介中的资源,来完成一种现代主义框架下的垄断行为。马克思.恩斯特这样的艺术家对于艺术史是具有破坏性的,他对于后世的艺术家来说是一个灾难——因为除了使用新奇的新材料,或者在母题上不断细化,生僻化之外,已经没有多少新的空间留给后人了。这难道不是18,19世纪欧洲人在全球范围内争相建立殖民地,瓜分物理空间的行为在艺术世界的重演么?难道这种对于一个个艺术的可能性所开创的空间的填充背后不是“帝国主义式”的,以及“法西斯式”的么——如果勤勉成为了我们评判一个艺术家的标准之一——我们把艺术不就降格为(reduce to)一种健美运动了么?在健美运动中不需要太多天赋,一切都是一分汗水一分收获。

事实上没有错——在这些勤勉的艺术家背后,推动着他们行动的那个力量的名字叫做权力——叫做政治——这是他们真正热爱的东西,而艺术只是通向权力的手段。这个权力在艺术的世界里就是获得话语权,话语权就是构建游戏规则的权力,就是构建输者与赢家的权力,就是决定谁的作品可以进入古根海姆展出的权力。而这就是为什么在我看来,这种勤勉的艺术家,也就是健美的艺术家——他们扮演的是一种消极的角色——因为他们就是现代主义在艺术世界的代言人。这也是为什么“好的艺术家一定是懒惰的”——这些艺术家用作品开创出艺术世界中新的可能性,也就是新的空间,但并不急于填充这些空间。而是把注意力放到开创下一个新的,与上一个几乎无关的空间上。最后的结果是,这些艺术家中的某些人为后世的艺术家开创了广阔的空间可以去填充,而在这个填充的过程中,则又有可能产生新的可能性,也就又是新的空间。这就是为什么这种懒惰的艺术家背后的姿态是积极的——因为某一种热爱,他/她拒绝滥用,而是保持了一种审慎的姿态。

勤勉的艺术家像是那种居无定所的可怕的军团蚁——它们无时无刻地前进并无节制地获得价值,那些价值反过来让军团蚁可以更加有效地前进。而懒惰的艺术家则像是那种切叶蚁——他们依靠培养真菌和圈养蚜虫来实现一种稳定的可持续发展。“绿水青山也是金山银山”——这句话里面也是这个道理。艺术家应该无时无刻在意自己的姿态,因为姿态永远与真正的艺术有关,因为瞄准权力的人永远顾不上自己的姿态。

关于作者

林梓,策展人,独立批评人,自由撰稿人,诗人,艺术史论学者,艺术教育者。2010年获得加拿大阿卡迪亚大学文学双学位学士(心理学及艺术史),2017年获得美国纽约视觉艺术学院艺术硕士(艺术批评及写作),师从纽约著名艺术批评家David Levi Strauss。曾担任中国国家艺术博物馆策展人助理,前波画廊(纽约)执行助理,否画廊(纽约)评论撰稿人,常青画廊(北京)画廊助理,以及典藏、艺术与设计、新浪艺术,Degree Critical等特约专栏撰稿人。北京民间诗歌社团“通天塔”核心成员.