来源:跨媒体艺术 Frederic Triail

本文由中国美术学院学报《新美术》2018年6月期(新媒体方向)刊发

本期专题:生态艺术实践

特约编辑:郑波

有如林中巫师

艺术、人、自然

[法]弗雷德里克·特里亚尔[Frederic Triail]

[宫林林 译]

园丁的知识

我们提出,园丁是人类的第一个职业,一个不限于人类的职业。

园艺[jardinage]最早的形式就是采摘,因为园丁必须懂得采摘,而没有知识就无法采摘。或许今天的花园能让人倍生兴致,就在于我们清楚,在花园里常识、智慧、文化、感性应该被一齐调动起来,每次置身花园都如同我们独自存在于世。

此时,我们应该感觉到身上背负着更为广阔的历史。

在远古时代,作为历史沧海之一粟的人类对自然尝试着有限的控制,非人类对此却了无兴趣,只选择适合自身的生存环境。在我们已经写就的这段历史中,狩猎采集者一往无前地化身种植者,将落后的、孤立的部落甩在身后。《忧郁的热带》[Tristes Tropiques]告诉我们【1】 ,那些被遗落的人类也是我们自己,他们对世界的再现跟我们的同样重要。自从有了这一奠基性著作,我们同样懂得了事物并非如此简单、如此“正面”,不只具有单一的历史意义。其复杂性得到了各种证明,我们在此只要简单举出一个事实:直到19世纪末,狩猎采集者的身体都比种植者的身体健壮 。【2】几十年来,人类学所有的努力都是为了这种视角的转换。关于亚马逊人的知识的种种认证,不过是漫长的知识殖民过程的延续【3】 。讽刺的是,工业与市场因此才认识到,采集跟种植一样需要某种知识。

在提出了知识并非人类所独有这个前提后,我们还要补充,采集和种植本为一体,我们称之为园艺[jardiner]。

有些文明如今早已销声匿迹,却给我们留下了种种仪式的蛛丝马迹,显露出这个世界的智力存在[intellection]。千百年来,这些痕迹没有直接与我们对话,因此我们只能将它们与周遭环境的关系限定在实用层面与诗意层面,甚至可以说,我们无法描述它们是哪种知识。那些人见过每片丛林背后的神仙吗?他们把自己看成自然的一部分,还是与自然为敌?奥古斯特·孔德[Auguste Comte]【4】 在他的时代已经断言了人类的各个阶段,以其至高无上的理性为过往的迷信与恐惧代言。当代人类学却并不以居高临下的姿态看待生命及其周遭环境 【5】。

文字出现之后,我们得以留存对世界的神话再现和宗教再现,对于孔德来说,它们构成了理性之路上的里程碑。但是我们要在保罗·韦纳[Paul Veyne]提出的问题前稍作停留:《古希腊人是否相信他们的神话?》[les Grecs ont-ils cru à leurs mythes?]【6】 韦纳告诉我们,他们相信神话,有点像我们相信自己看的电影,同样不可思议。那么,我们远古祖先的头脑可能也与我们无异,正如我们的身体都是“智人智人”[sapiens sapiens]。

如果说园丁是人类最古老的传统的传承者,这一传统让我们缓慢地学会了采摘、回收种子、播种,这便意味着园丁在漫长岁月里改良着几千年以来的确定行为。这也意味着他在实践中保留了与有生世界的某种联系,这种联系产生的时刻也就是我们未来的源头。我们甚至不妨进行一番思辨与畅想:园丁是某个我们无迹可寻的时代的直接继承人。如今只有专业人士才能完成这些在文字尚未被发明之时已经被发明的行为,那么他必然抱着某种前现代的世界观。用笛卡尔的话说,现代性即意味着人是“自然的支配者和所有者”,代表着一种思想传统,将人与自然区分、对立起来。

我们可以说我们的世界被人化了[humanisé],脱离现实了,媒介化了,本末倒置了。每种说法以这样的分析为前提:人与自然的关系是从统治者的角度讨论的。农业本身的基本操作,就是掌控和操纵生命,甚至可以说是奴役生命。因此农业取决于征服的成果,将新石器时代的盈余变成了巨额的超支。农业号称能够消除世间饥荒,而如果说现在饥荒已经少到了前所未有的程度,那么背后便是不公与浪费。

园丁并不能解救人于饥荒,他已经被指定在一个更狭小的范围内,即古代的园[hortus]。我们更不指望园丁拯救世界,他在一个生产性社会里起到的只是装饰性作用,长久以来他的身份就是一个边缘的闲职。虽是装饰性的角色,园丁却一度被指定为“自然的支配者和所有者”。在吉尔·克莱芒特[Gilles Clément]提出“动态园林”[jardin en mouvement]【7】 的概念之前,古典的园艺教育便是关于掌控、限制、支配的,全凭人类的意志,由居高临下的人类做主。

园丁也不是生产主义者[productiviste]。当然批量生产确实存在。全球工业没有忘记,植物生命具有可再生的利用价值。座座温室大如城池,排排台架宽如街道,小小的植物生长着,等待着被打包、运送到世界各地,然后固定——我们不敢说种植——在消费者的方寸土地上。我们所讨论的园丁与这台庞大的生产机器格格不入。他拥有朴素的知识,这些知识“从时间的深处一步步”走向他。【8】 不管我们的新石器时代的祖先是否或多或少都相信神灵,他们应该见过植物几乎能够凭空生长的魔力。而我们现代人却尽可能让一切脱离现实。如果能教他看看植物如何活着,将植物看成拥有资源与策略的活物,那么他就能少一点作为“支配者和拥有者”的狂妄,就能看见植物的生命力并承认这是魔力。

正因为拥有朴素的特质,我们的园丁才是另一种世界观下的进步职业。正因如此,吉尔·克莱芒特【9】提出星球花园[JardinPlanétaire]这一概念:我们的新石器花园[hortus],就是整个地球,而我们要做的,既不是拥有它,也不是支配它。

那么怎么来定义园丁?让我们来看看园丁的日常活动:他发现花园的状况跟昨天离开时不一样,他从这一刻起就接受这个有所不同的花园。园丁不会认为自己无所不能。他不是晚上关掉了一台电脑,第二天重新开机。他知道他的行为不能控制一切,他也知道不受他的控制也没什么不寻常。他对特定地点也有科学认识,能够辨别最为精细的特质。今天还有谁知道主导风从哪里吹来,能够领会溪流发出的信号或土壤里的财富?第三个特点:他与非人类生命共同生活。别笑,园丁会跟树说话。他既不是傻子,也不是泛灵论者,只不过有点情感外露。甚至最内向的园丁也知道他们在跟生命打交道,他们懂得每种生命的语言和特殊性。有的园丁会比较系统地利用“系统”,有的则借助分类法来了解植物这种特殊的生命。当一个园丁告诉你某个植物喜欢某个地方,他在调动自己的这三个特点:他并非全能,因为他知道是植物自己说了算;但他应用了对某一地点的知识帮助植物;最后,他的判断得自他与植物打交道的“语言能力”,他与一个特定植物,而不是与某个种群或类别交流。所有这些能力,混合了学院知识、直觉知识、感性方法,以及对植物就是生命的认可,我们可以将此称为园丁的知识[savoir jardinier]。

动态园林和星球花园是理想化的概念,反对既定秩序,意图构建另外的秩序。但这些概念又不是理想化的,因为它们借助观察和经验打造自己的知识。花园中有一些技术官僚,他们看到的不是植物,只是一系列的名称。他们的行动由分类学和作用于感性世界的抽象知识支配。他们的抽象知识跟柏拉图一样理想主义:理念的世界是完美而永恒的,我们只能不断向它靠近。我们所欣赏的园丁拥有同样的知识,但是他跟世界发展出了一种结合知识与感性的关系。对他来说差别是细微的:面对植物,比如双盾木[Dipelta floribunda],他感到自在,而植物就是这棵植物,是一个个体。他的世界,不是由抽象的理念、而是由条件与关系的整体来驾驭。人可以引导,也可以陪伴,只要别把自己当成主人。

艺术思维

20世纪,艺术家拥有反思能力已经得到了认可,并促使一种主流观念的出现,将艺术家局限在新的偏见之中,即他们是“脑力劳动者”。所以我们应该就何为艺术思维稍作归纳,正如我们前面描述何为园丁知识那样。如果说存在着艺术思维,那便是承认艺术家对其参与的过程有清醒认识,他提出艺术的问题并寻找艺术的答案。我们知道毕加索绘制《格尔尼卡》[Guernica]时非常有章法,做了四十五项初步研究。愤怒和情感促使他为西班牙政府的订单选择了这一主题,且没有妨碍他用合理的、系统的方式进行创作,用自己的天才将许许多多崇高的知识画了进去。

因此,我们可以说,艺术思维融合了感性、世界观、技术知识和实现能力来形成作品。这样看来,最好让头脑摆脱关于艺术家的浪漫概念:为心魔所困或者听凭自己的创作天分不受控制、自由发挥。正如看待园丁那样,与艺术家的概念拉开距离,远离理想主义的视野——柏拉图式的观念——认为应该有一种外在于世界的完美存在,我们只能向它趋近。艺术家既不是自身激情的奴隶,也不应受限于自身。艺术家的独特性在于转换材料的能力,让一切恰如其分。

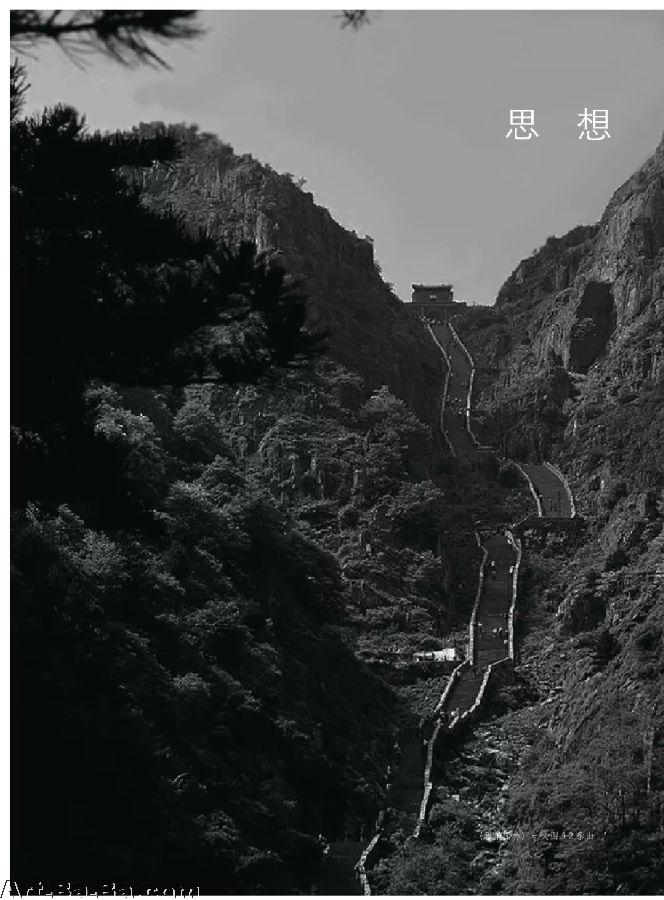

图1 科妮莉亚·康拉德展示于卢瓦尔河畔绍蒙的作品

《经过》

在所有艺术领域,艺术家的资源、他们的“工具箱”都已经丰富得超乎想象,应该在意的是他们能够贡献的视角和艺术思维。今天,一位造型艺术家可以使用素描、油画、雕塑、音乐、戏剧、舞蹈、电影等材料,可以动用工业原料、回收物、家具、五金件、车间里生产的物品,等等。奇怪的是,在如此丰富的材料之中,自然却花了很久才为自己找到全新的一席之地。印象派的主题经常寻自乡间,野兽派从面朝大海的小港口科利乌尔崭露头角。风景从未真正从艺术的题材里消失,但是直到1960年代,它才又凭借“大地艺术”回归中心地位。大地艺术喜欢为自然添加荒漠的色彩、奇特的形式,给自然贴上标签。生命只是偶尔被召唤一下。如今我们看到艺术中出现了植物,这种艺术与所谓大地艺术的差异细微却非常重要,因为这是一个融合——甚至联合——的整体,如同一个生命。在琳琅满目的艺术手段中,我们看到一种自然中——也是花园中——的艺术有了诞生的可能,它不是安放在那里、最多从视觉和谐的角度被研究的一件作品。这种艺术是与所有非人类的生命通力合作的可能手段之一。

艺术家与园丁有哪些共同之处?我们会本能地从园艺工作联想到诗人:一种全然的文化产物,我们知道园丁跟艺术家一样,与感性世界有一种特殊的关系。我们还发现,两种职业的工作对象都是生物或物,而不是纯粹的理念。柏拉图将艺术家驱逐出他的理想国,因为艺术家只会模仿自然:画家画的桌子与神圣的完美、绝对的桌子相去甚远。我们用同样的方式指责园丁:花费力气去复制、管理、颂扬那些不是我们创造的事物,到底有什么用处?星球园丁也难逃指责,因为他并不是依照预先的想法抽象地完美行事,而是在具体的情境中工作,此处的情境,便是地球。他拒绝柏拉图的提案,他在感性的国土上,也就是在这个地球上,发现了艺术家,艺术家从来就不在别处。然而艺术家与园丁之间可能达成契约,前提不是对理性的摒弃,而是将理性丰富起来。

埃德加·莫兰[Edgar Morin]提出理性主义的局限和危险所在,却并不因此拒绝理性,因为理性的基础是其自身的方法(逻辑、经验一致性),但不仅限于此 。【10】因此他讨论的是一种开放的理性,不先入为主地拒绝尚未了解(也就是无法吸收)的事物,不声称遗世独立的绝对,好像思想不是人类的发明一样。开放理性须降低门槛,接受非理性亦可能是理性的,疯癫或许也有其道理。那些在1960年代担心地球未来的人,当年看上去不是失去理智了吗!

莫兰是复杂性的思考者,他提出了理性的条件:1)思考个体与整体的关系;2)将抽象与具象思考联系起来;3)将经济与无偿、挥霍联系起来;4)将严肃与游戏联系起来;5)定义出世界本身并没有的原则;6)将思想与构建思想并反思这一构建过程的主体联系起来。这样的理性容纳了情感、梦境、疯癫,其规则是将生命作为第一思考对象。思想无绝对,必须认识到人类精神是持续变化的。由此,我们重新处于自然之中,而不是高高在上。我们也因此更愿意了解艺术家和园丁,他们的存在并不只为装点我们的生命。

科学支持我们反对迷信,反对误入歧途的泛灵论。科学也命令我们扩充理性,迎接未知与梦想。例如,关于植物土壤,是否更应想象里面居住着数不胜数的鲜活生命,它们不可捉摸、令人不安,就像树林里的精灵,而非视其为巨大的商品交易模型。这种畅想对于园丁来说更有用处,正是这样的遐想嘱咐着园丁与那些“小动物们”一同劳作。此时,合理的理性并不如梦想和想象合理。这样的遐想也拉近了园丁和艺术家的距离,因为二者都在探索不可见[l’invisible],这里才是他们共同的领土。

为了定义这片领土,我们将求助于诗学思维,也就是保罗·瓦莱里[Paul Valéry]在《树的对话》[Le dialogue de l’arbre]【11】 中体现的思维。哲学家诗人与诗人牧羊人的这番对话无视理性与幻想的界限。如果这里的树显然与诗学传统一脉相承,那么这一隐喻的基础则是弗朗西斯·阿莱[Francis Hallé]所推崇的对树的深入了解,而不是流于表面的诗意效果。这篇文字中所描绘的领土像一座花园,被一棵山毛榉的枝叶团团围住。因此标题中的树是一个专名,甚至是个体称谓:我们可以说,它是一个生命。在这座花园里,各种知识混合在一起:哲学家是诗人,牧羊人是音乐家,也是诗人,他们的对话如行云流水,他们都不是知识的囚徒。在思想与感受流动的时刻,每个植物都堪称一件作品,都是被精雕细琢的生命 。【12】幻想教会我们的跟理性带给我们的同样重要。我们不是唯一在思考的生命,因为至少“植物在沉思”[la plante médite]。植物在沉思?瓦莱里掀起诗的外衣,敞开了一个非物质的[l’immatériel]并不专属于人类的世界。这里描绘的是一座想象中的花园,也正是这个空间能够诗意地连接起人类与自然。在封闭的理性主义与泛灵的诗化[poétisation]之间,开放的明智之举敢于将人放在自然之内,将一切生命抬升到人类曾声称独占的高度。

这篇文字在法兰西学院[Académie Française]前被读诵八十多年后,我们已经更清楚,动物有情感、有社会生活,甚至有语言,植物甚至会交流并且发明策略。如果我们坚持一种封闭的理性,我们就只能从外部理解所有这些知识;如果这些知识让我们倒退回泛灵论,也就没有对我们起到作用。

让我们回想一下《树的对话》中的这句断言:“太初有传说”[Au commencement était la fable]。既不愚蠢又不无知的信仰是神性的选择,让我们与想象中的生灵共处,只要我们像接受植物一样,接受它们都是生命 :【13】

开始说话前,爱丽丝难掩嘴边的笑意:

-你们知道吗?我一直以为独角兽是传说中的怪兽。我以前从未见过活生生的独角兽。

-呃好吧,现在你看见我们了,独角兽说,如果你相信了我,我就相信你。同意吗?【14】

提过了不同的知识类型,也试过将它们连接起来,现在我们试试为有生命之物[existant]找到一条逻辑主线。眼下最具敏锐度的就是艺术家的工作,我们将找出那些我们认为与扩充后的理性产生共鸣并且能与生命平等交流的艺术途径。

我们在此大胆分类,并不是为了把艺术家局限在某一领域——艺术家很快就能摆脱!——而是希望描述那些从不同处着手的方法与路径。

对自然本来面目的再现并非久远的西方艺术传统。不过对于令我们沉醉不已、浮想联翩的风景,确实有过一些伟大的代言人。我们在此不是要谈论风景,也不是要谈植物的解剖学细节,而是谈谈那些艺术家,他们不是钻研大自然的图样,而是让自然活在作品之中。

以高超的古典手法著称的水彩画家马里奥·迪索萨[Mario D’Souza]有一本巨大的植物图鉴,里面收录的植物一部分是他实地观察过的,一部分是虚构出来的,既有解剖学色彩,又有梦幻情调。我们看到他沉醉在自然当中,已经不是在观察对象,而是融入其中。他将自己的创作视为生命的赞歌 ,【15】像一位博物学家,与研究的对象浑然一体。这是他工作中最不容易被看到的部分,却似乎能让我们判定他作为艺术家的整体态度。他让作品成为鲜活的歌唱,深思熟虑地向所有生命形式开放并在这样的交流下创作。

科妮莉亚·康拉兹[Cornelia Konrads]最具识别度,因为她是自然的艺术家。她那些精美的朽木雕塑是在收集现场创作的,通透的结构与当下的环境亲密融合,从不同的欣赏角度,既可以将其归于大地艺术,也可以归于生态艺术。换句话说,我们怎样定义她的作品,取决于她干预了什么地方、使用了什么材料,最好还要看看她的伦理准则。科妮莉亚·康拉兹在自然中的创作是沉浸式的。她独来独往、全神贯注,似乎把大量时间花在看起来不重要的活动上,比如收集朽木。但是如果我们看到了她的作品,比如展示于卢瓦尔河畔绍蒙[Chaumont-sur-Loire]的《经过》[Passage](图1),就必须看到不可否认的视觉品质之外的东西。这不是装饰品,而是通往另一种感知的门,为此她需要花上大量时间与自然亲密接触,请求自然允许她提取一些东西并给予自然双重的回馈:一重是做出艺术作品,一重是承诺作品一定会腐烂。跟意图攀附自然的大地艺术家不同,科妮莉亚·康拉兹并不是为了讲述一个切合自然的故事而让自己走进自然。身临其境是最低要求,或许还要融入其中。她还与自然建立了交流,经过允许后对自然进行提取,呼应了与自然最为亲近的文明中的生态学。她的作品不是“表演”,而是生命的一个时刻。

尤纳·弗里德曼[Yona Friedmann]和让-巴蒂斯特·德卡弗莱 [Jean-Baptiste Decavèle]的作品《自由独角兽》[Licorne de laliberté]乍一看似乎是将一张巨大的绘画放到了一所园艺学校的草坪上。可见的特殊之处是这幅画是用时令鲜花(水仙和郁金香)绘制的,因此遵循了季节的规律。用这样的方式,而不是用简单的线条或随机的斑点配些花朵来做一张巨大的画,本身就是一种创新,或许也能为园艺词典上增添词条。但重要的不在于此:而是让独角兽具有了一定的现实意味。从此刻起,园丁成为独角兽存在的保证,而生性胆小的独角兽,因人们释放的善意而平和起来,同意经常现身。正如我们前面提到保罗·韦纳时所讲,重要的是相信自己的神话。对于布鲁诺·拉图尔[Bruno Latour]所定义的人与非人的关系,我们建议增加一个传说的维度。尚未考虑地球上其他繁盛的生命就不要做决定,也别忘记征求以另类现实形态存在的生命的意见。正如要认识到土壤的生物多样性一样,我们也需要认清并接受精神的生物多样性。

图2 “艺术倾向物”的作品《让马在我体内生存!》,2011

艺术家二人组“艺术倾向物”[Art Orienté Object]很多年前就下定了这样的决心。2011年的作品《让马在我体内生存》[Pour que le cheval vive en moi](图2)用了一种激进的方式,通过输血来分配生物学意义上的兽性[animalité]。放弃对其他动物居高临下的姿态只是一种想法,而这个作品完全是另一种尝试。动物成了这二人一路同行的伙伴,这些动物的形态各异,包括微生物。用马克-安德烈·瑟洛斯[Marc-André Selosse]【16】 的标题来说,“艺术倾向物”向我们证明“我们从不孤单”。对异质[altérité]【17】的这种激进实验关乎生命的整体,其中也应纳入曾接纳过玛丽昂·拉瓦尔-让泰[Marion Laval-Jeantet]和伯努瓦·芒然[Benoît Mangin]的那些世界,在最深的丛林的最深处的那些世界。【18】用我们的术语来说,他们的工作具有鲜明的自反[réflexive]维度,立足于这一核心问题:生命之中,人在何处。他们的工作也是广泛的集体协作,调动了人文科学和所谓的硬科学资源,在差别迥异的各种环境里创造了集体实现的条件。无论从物质上还是知识上,他们都无所不用,通过艺术与生命如此的亲近。

我们在几十年里慢慢有了生态意识,如今刚刚开始在情感上接受共同生活的事实。逐渐瓦解人类是主宰的观念并不会否定我们的人性。我们应该前所未有地具有人性,重新学习聆听森林的声音,聆听那些找得到或找不到的水源。我们是人类,凭借这一切,我们可以再次成为森林中的巫师,做些弥补与挽救。

2018年3月于巴黎

* 本文原文题目为“Comme des sorciers dans la forêt: Art, humain, nature”.此处汉语译文未录用原文开头的“起源”和“一切生命皆为亲缘”两节。

1 Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Plon, Paris, 1955.

2 Galov, O., Moar, O., The neolithic revolution and contemporary variations in life expectancy, Working Paper, Brown University, Department of Economics, No. 2007-14.

3 Samir Boumediene, La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales du “Nouveau Monde” (1492-1750), Ed. des mondes à faire, Vaulx-en-Velin, 2016.

4 Auguste Comte, Catéchisme positiviste, Ed. du Sandre, Paris, 2009.

5 Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, Ed. Zones sensibles, Bruxelles, 2017.

6 Paul Veyne, Les grecs ont-ils cru à leurs mythes? Points Seuil, Paris, 1992.

7 Gilles Clément, Le jardin en mouvement - De la Vallée au Champ, via le parc André-Citroën et le jardin planétaire, Sens et Tonka, Paris, 2007.

8 尤洛斯·博卡尔纳[Julos Beaucarne]对瓦隆人[wallon]的说法。

9 Gilles Clement, Le jardin en mouvement - De la Vallée au Champ, via le parc André-Citroën et le jardin planétaire, Sens et Tonka, Paris, 2007.

10 Edgar Morin, L’aventure de La Méthode, Seuil, Paris, 2015. On consultera également les six volumes de La Méthode, parus de 1977 à 2005.

11 Paul Valéry, Dialogue de l’Arbre, Œuvres II, Paris, NRF-Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1960, pp. 177-194. On trouvera aussi le texte à cette adresse: http://ugo.bratelli.free.fr/ValeryPaul/ValeryDialogueArbre.pdf

12 瓦莱里认为作品的创作者是谁并不重要,他跟古时候的卢克莱修一样是唯物主义者。

13 Lewis Carroll, The Complete Illustrated Works, Chancellor Press, 1982.

14 原文为作者自己的翻译。

15 Michel Nuridsany, Barocco, non daté, site de l’artiste: http://deuxpoctb.web4me.fr/spip.php?article69

16 Marc-André Selosse, Jamais seuls, Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations, Actes Sud, Arles, 2017.

17 Pirson, C, Art Orienté Objet – Marion Laval-Jeantet & Benoît Mangin, Les presses du réel, 2013.

18 Laval-Jeantet M, Paroles d’un enfant du Bwiti, les enseignements d’Iboga, Ed. l’Originel, Charles Antoni, 2005.