来源:ARTSHARD艺术碎片 李峰

阳江组合(左:陈再炎,郑国谷,孙庆麟)

你先去看书法还是量血压

展览时间:2018.10.27 - 12.16

策展人:戴卓群

展览地点:三远当代艺术中心

艺术家:阳江组合(郑国谷、陈再炎、孙庆麟)

阳江组,一种内生的先锋艺术方式

文 / 李峰

阳江街上摩托车极度自信地横来竖往。穿过早间微热的阳光,三轮车颤颤巍巍地把我们带到一家比邻修车铺的餐厅——当地极富盛名的“大碗粉”。没有招牌,房门常闭,两间小铺面,六七张桌子,就那么一味主餐……虽然外地客寻起来不容易,很多人还是拐弯抹角找到这里。有时候甚至是海外来客,很多知名的当代艺术策划人也曾身到其间。当然,他们的出现,不为别的,还因为艺术,因为阳江组。一种传闻早已成为论定:阳江组的艺术方式只有到了广东,到了阳江当地,才能真正明白。

阳江组合工作室

阳江组的雏形起于2002年,迄今十年已过,这在艺术小组绝难长久的当代艺术界已成奇迹。十余年来,这个最初以颠覆传统书法为创作起始点的艺术组合一直居于此地,却日趋受到海内外的关注。从英国伦敦、利物浦到法国里昂、新西兰奥克兰,很多地方都留下了几乎一句英文也不会讲的阳江组成员的混合着吃喝与书法的作品。阳江组的工作之所以受到重视,或许不单单因为他们对所谓底层文化的关注——它常常以日常而狂野、平白却富有想象力而著称——他们在文化的“边缘之外的边缘”模糊着生活与艺术的边界,温和而坚定地嘲讽着制度化、系统化的欧美中心主义国际艺术系统,善用也斗争。

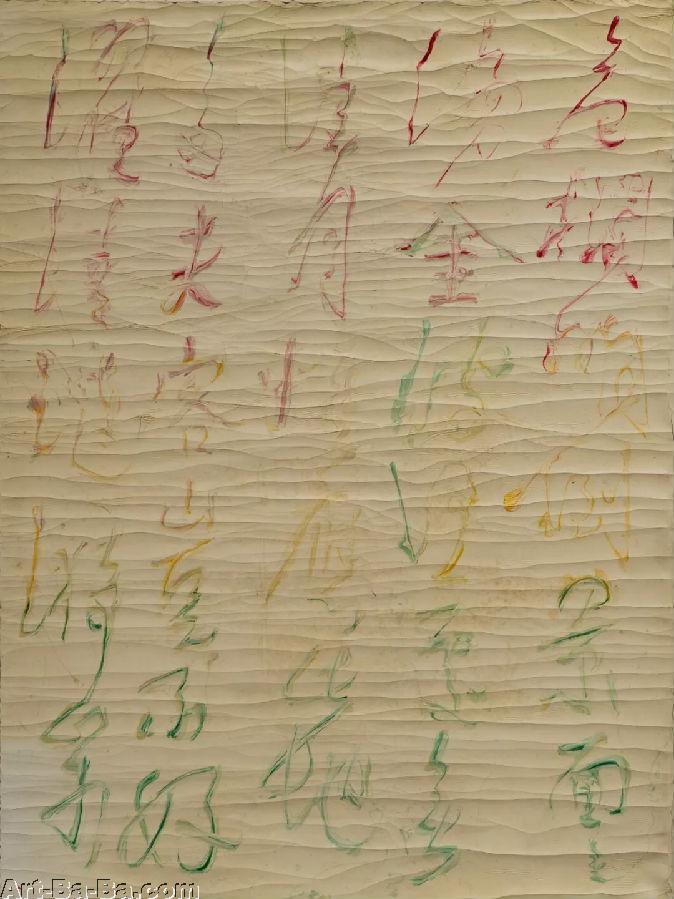

《醒时墨在》, 2007

人人都可以书写

书法被视为阳江组创作的出发点,时至今日仍然是阳江组最为核心的元素。在先锋艺术人士看来,书法极易产生投机误解。除了善习书法的传统专业人士,大部分普通人初见阳江组书法,也多半都是带着“这是书法……”的疑惑。有一年春节,一个骑车的老翁路过阳江组建筑的时候不自觉就下了车,对着大门端详了半天,最终还是推着车走了。“他一定是一个擅长春联或者书法的人。”讲起这个细节,阳江组成员之一的陈再炎狡黠而快慰地笑着。他书法篆刻专业出身,对传统有着深入的了解和挚爱。一座如外星堡垒、立体派绘画式的建筑上贴着外星文春联,不说在阳江,即便在艺术氛围最为浓郁、最为多元包容的北京,恐怕也一样会引人侧目。

从中国传统书法的角度看来,书法艺术要么应当遵循帖的传统,要么出于碑学。后来书人又从封泥、瓦当、甲骨文等汲取养料,但总体是一望知其来路,有传承才被视为艺术。但是很多人忽视了书法之根在于记录,书的内涵是表意,内有宇宙天地。其外在,它之所以能够称为“书法”,却在于书写本身,甚至艺术性都是累世积淀的产物——金文、篆书、隶、章、楷、行、草等等书体之美,无不是后世衍生的产物。岁月流过,过于漫长的时间拉长,权力系统过于强大,知识垄断、权力垄断的书法逐渐被赋予了不容置疑的神圣性,知识分子的精英书法替代了日常书写。书写的情感、情绪表达作用经常被忽视。即便阳江组成员郑国谷,由于自幼被老师嘲骂字差,也曾深深感到自卑。直到有一天,成员之一孙庆麟讲起他的伯舅公,铁匠出身,目不识丁,闲时却拎起笔来写春联。什么书法不书法,有谁说过我无权写?老汉我照着葫芦画个瓢,像个字便一样拿去卖钱!这种大胆与自信对于阳江组的启示,不亚于郑国谷那位著名的疯子老师对他艺术观的颠覆。

阳江组合“你先去看书法还是量血压”,展览现场

初见阳江组书法与作品我也充满疑惑。一是不认识,再一个觉得会不会太简单,会不会是故弄玄虚?脑间总想起大学一位批评家老师的话“选择了架上就是选择了传统”,骑墙摇摆总不如彻底的革命者干脆决绝,所以很长一段时间,架上在我看来都是看似先锋也折中,骨子里还是保守派。中国有巨大的祖先崇拜市场,也有新兴的内外交互拳——在内讲国际化、国际语言,在外打中国牌。那些用很多筷子和漆写成的书法,当然不会明白展厅里一个默默无言走过的人肚子里嘀咕了那么多。醉时的激情早已烟消云散,线条和着色彩横七竖八静静地靠在墙上,如泥塑的佛爷,俯视无言。

第一次见孙庆麟动笔,确实很出乎意外。他的身躯若脱兔,如赛车突然轰鸣启动,灵蛇般急速扭动,手舞足蹈,摇头摆尾,笔飞墨舞。以前看杜甫诗里说张旭见公孙大娘舞西河剑器,自此草书长进,以为不过是诗人想象。看了孙庆麟写书法,才知斯言不虚。这还是他清醒时候的状态,醉后更是“另一个我”激情四射。这个时候你会知道阳江组回到了书写本身。平日里我们见到的多半是有距离的表达,不管是印刷的书,还是微信、微博、Facebook,隔上了距离,再大的激情也很难被感染。直接表达印刷术发明之后,我们见到的多是有距离的表达,控制,理性而有分寸,但感觉不到温度。

时速驾驶手册No.1,布面油漆,208x184cm, 2011

面面涌金波,布面油漆,204x154cm, 2011

为自己和常人争取书写权之外,阳江组以书法为形态的表达在有意无意接续着传统。古人喝多了酒会题诗,出去游玩,看到了好景都要题诗,也可以题诗的,全然不同于今天的“某某到此一游”。苏轼古寺“怀壁无由见旧题”,想起昔年赶考途所遇的寺中老僧,想起路长人困,蹇驴嘶鸣,想起崎岖的人生,于是再次挥毫,“写向君家雪色壁”。辛弃疾那首著名的“青山遮不住,毕竟东流去”也是书于“江西造口壁”。面对崔颢黄鹤楼上“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”之句,谪仙人李白只能空自感慨:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”。如此之例,不胜枚举,这些是比较有名的实写,文学上也多有“虚写”。《水浒传》第三十九回中,宋江在江州浔阳楼,“临风触目,感恨伤怀”,“起身观玩,见白粉壁上多有先人题咏”,乘着酒兴,磨得墨浓,蘸得笔饱,去那白粉壁上挥毫便写:

心在山东身在吴,飘蓬江海谩嗟吁。他时若遂凌云志,敢笑黄巢不丈夫!

阳江组接续的不是题诗的传统,而是书写的传统、书写和生活一体的传统。这样看来宋江最得阳江组之心,“写罢,自看了大喜大笑,一面又饮了数杯酒,不觉欢喜,自狂荡起来,手舞足蹈,又拿起笔来”——这岂不就是醉后书写的孙庆麟?阳江组中,孙庆麟平素沉默寡言、性格内向,但提笔便不同,立马幻身,有酒则更欢,他将书写的感性与狂放演绎得酣畅淋漓。

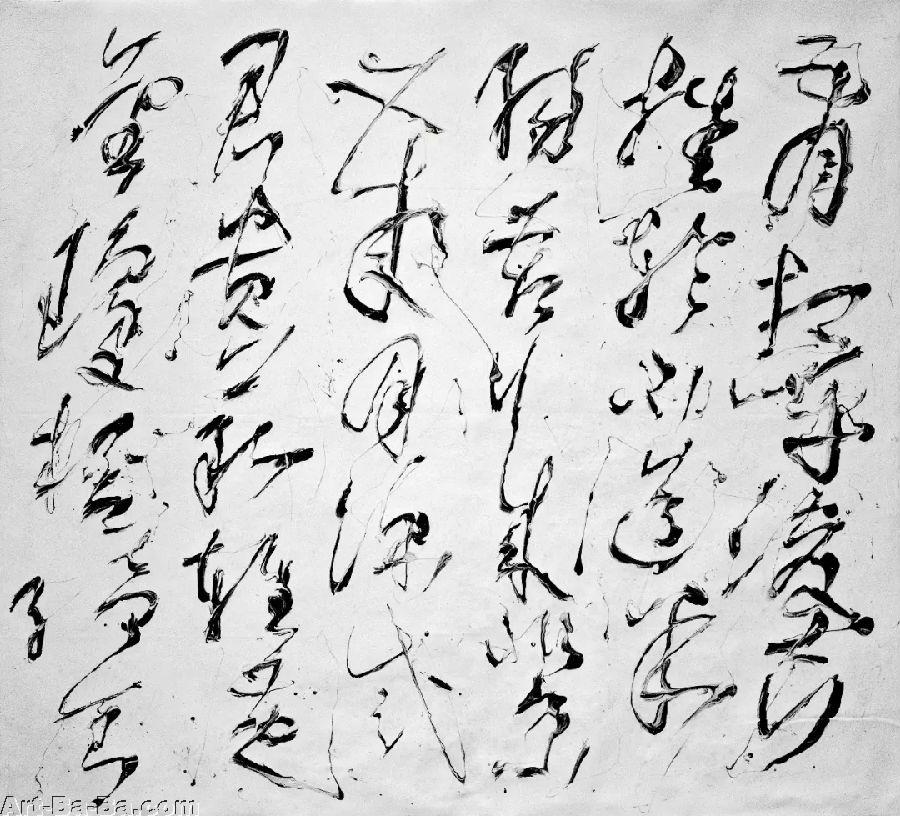

董其昌之二,布面油漆,236x206 cm, 2012

宋代书法之二,布面油漆,204x228cm, 2012

阳江组不是拓展了书法的边界,而是提醒重新回归书写的自由。出于日常的,纵然太过民间,太过底层,由于饱含生活真实,从而最富生意,勃勃茁壮。从这个角度来讲,阳江组并非从事书法的创作,而是以书法为媒介和由头干着先锋艺术的事儿。只是他们的先锋艺术和他们长期以来的生活方式混合着,看上去似乎不那么先锋了,从而将很多当代艺术家都“蒙蔽”。阳江组是书法的不同政见者,他们没有拘于伟大的传统和故作高深的当代艺术面孔,酒、茶、赌博等等,这些通通成为他们信手拈来的艺术方式与材料。

出于日常的颠覆

身边朋友的服装店关张走路,阳江组就将这家外贸店的衣服买下来,以丝网印上“生活无望,彻底清仓”、“政府收铺,生意恶做,卖宅跳楼”、“大出血”、“大减价”、“大赠送”、“最后一日,最后一搏”等等诸如此类的文字——他们很为这些既玩笑又凄凉的底层文字所打动。在阳江组看来,这是最有生命力的书法。《最后一日,最后一搏》是介乎观念、版画和装置之间的作品,既整体,又可随意拆分。黑色的阿迪达斯运动服上一枝红梅横斜,似乎传统绘画中的折枝花,却又如棱镜,折射出资本、山寨、审美等多方面的混合光芒。采用实物(衣服)做成的作品兼具实用与收藏功能,三百元的咋舌低价,亲民而挑衅,延续了郑国谷《一万个客户》对艺术市场的批判姿态——1996年,在很多艺术家们对艺术市场或存有幻想、或没有概念的时候,那个项目已经在中国第一次展开了对艺术市场这个神兽合体者展有目的地攻击与善用。艺术作为商品,是流通,更是传播,阳江组打破了很多人头脑中的艺术——那是神秘兮兮的所在,那是有钱人的游戏。从身边之事,很具体的生活之事,过渡并上升到具有普遍意义、有目的的指向,这是阳江组重要的工作方式。

唐代书法之三, 布面油漆,285x176cm, 2012

唐代,张旭; 布面油漆,206x301cm, 2012

2005年的时候,郑国谷突然发现不懂身边的人了。很奇怪,母亲念念有词,说的字音听得懂,意思却不明白;街头的工人在比划,正在耕种的农夫歇息之余,也用锄头在比划;将要手术的老太太会突然说:停!我先下一注……经过仔细琢磨,并亲身尝试,小赌3万7元赢万余,郑国谷和他的伙伴们终于搞明白,阳江风行起来六合彩等地下赌博,鼠啊,牛啊,往往是押注的暗示。这促成了《鼠牛虎兔龙蛇》这件作品的出笼。他们不仅在家吃喝开赌,还将赌、押注直接搬到了长安街和金融街,在保险公司开办的艺术空间——泰康顶层空间现场甩开膀子大赌起来,全然不顾这里离中国最核心的政治中心只有2公里之遥,离财富的重要中心金融中心只有几百米。风度翩翩的银行丽领、大肚便便的金融老总们断不会想到,这几位品相奇崛的牛鬼蛇神谈笑吃喝间给他们抛去历史的问号。然而代价也是惨痛的,小赌似怡情,大赌真伤身,大输15万。那个时候还在喝大酒的郑国谷,还兼有建筑设计工作的郑国谷,还可以豪情万丈,权当材料费!

《鼠牛虎兔龙蛇》既是对阳江地方文化的关注,同时也是一件表达“恍然大悟”这种感觉的随性之作。阳江组常常喝酒到天亮,不管风清月白,还是灯红酒绿,有酒便是欢。每每喜而笑,不断洗盏更酌,直到肴核既尽,杯盘狼籍。他们边喝边写书法,将那些残羹剩菜摆到书法上——古人不雅集吗?我们俗集,集后或了无痕迹。待到不知不觉间东方既白,他们会摇摇晃晃地跑到公园里跟退休老人比书法。老人们通常身体不好,早间出门打招呼往往是:“你去练书法,还是量血压?”阳江组索性将这句话拿来作为他们的作品名称。

某一天,郑国谷突然宣布戒酒。从此,曾经多次喝得不知身在何处、星月当被眠的他滴酒不沾。不喝酒的郑国谷看着弟兄们High,自己则越发迷上了喝茶,并且以此引申出作品《茶禅一味》。广东时代美术馆举办皮皮洛蒂的个展,展览其间一个项目就和郑国谷“对茶”。本以喝茶为契机进行对谈,众人落座,品香酌茗,凝神静气,居然都不想说话了。郑国谷一笑:皮皮不是经常谈感知吗?

这是一个颠覆之海,布面油漆,137x246cm, 2012

自叙帖(唐·怀素),布面油漆,207x235cm, 2012

写春联几乎县县都有,是最普及的文化活动,从不为文化人所见。阳江组却认为这是最鲜活生动、有人气人味儿的书法。于是有了作品《挥春》。不仅他们写,还请来阳江的朋友一起写,写完贴满墙,热闹立刻破了美术馆的白盒子——Loft空间里满墙的喜庆,既奇怪又和谐。不仅如此,这些作品同样可以300块一幅带回家。艺术,原本没有那么宏阔,太矜持即离开了它的本意。即兴,无常态、来自于正在每天上演的日常生活,身边生活,这些最为阳江组所重。书写就是书法。对阳江组来说书法不是目的,不是他们艺术的方式和终极指向。看上去没有章法和程式的乱写,直接表意、直抒胸臆的底层社会书写的背后,无奈与幽默并存,惨淡和兴高采烈同在,彻底拉开了同传统文人书法的津津自傲、孤芳自赏的距离。阳江组将真实生活逼出来的生命力巧妙地内化为阳江组的艺术创造力——他们以一种无所畏忌却又轻描淡写的态度,横冲直撞地闯入了一方保守文化特权领域。在那里,临摹、师法前辈大师、访碑论学才是正道。阳江组像极了那种老实人的狠劲,忠厚表相之下狂野在激荡,于无声处露峥嵘,似知无辜的不管不顾,让墨守陈规者毫无办法。而他们却不会就此收手,踢踏着拖鞋,笑笑地走上前,一把拉下迂腐的面纱。

阳江组创作的日常性给研究者提出了挑战。很多第一次观看阳江组展览人多半会遇到极大的障碍,如果一般的观众费解于“这也是艺术”也还罢了,恰恰是艺术专家们也往往为之困惑,或者不屑。街边劈开甘蔗的小游戏搬到展厅,请一众人来喝个茶,喝醉了挥两笔,人家没卖掉的衣服拿来丝网印一下,签个名……谁都会。经常见。是艺术?我们当然可以从杜尚、博伊斯谈起,也可以从85新潮谈起,今天的艺术家很多受益于他们。但那些都显得太过宏阔,太过遥远,太停留在传说和概念。阳江组的艺术实际上是从身边发起,从身边做起。身边有种新现象,有所趣事或疑惑事,就用艺术来表达。这和中国传统文学中由来已久的起兴之法十分相像:“先言他物以引起所咏之词”,“借物言情,以此引彼”。如果对比起来今天当代艺术领域流行的不知所云的创作出发点、使用手法和最终的呈现,我们会知道阳江组工作方式的宝贵。不过阳江组经常这么干,自己却不会去归类。如果给他们扣上“创造性地在先锋艺术领域挪用古典文学手法”的帽子,阳江组多半会为之一笑接过来——也很好啊!也可以这么说哦!我相信在他们的心里,这实只是诸法之一,阳江组没有成法,没有定招。一招用到底,一种方法用一生,要么是农耕时代、田园时代的古典艺术,要么是精神的偷懒者。

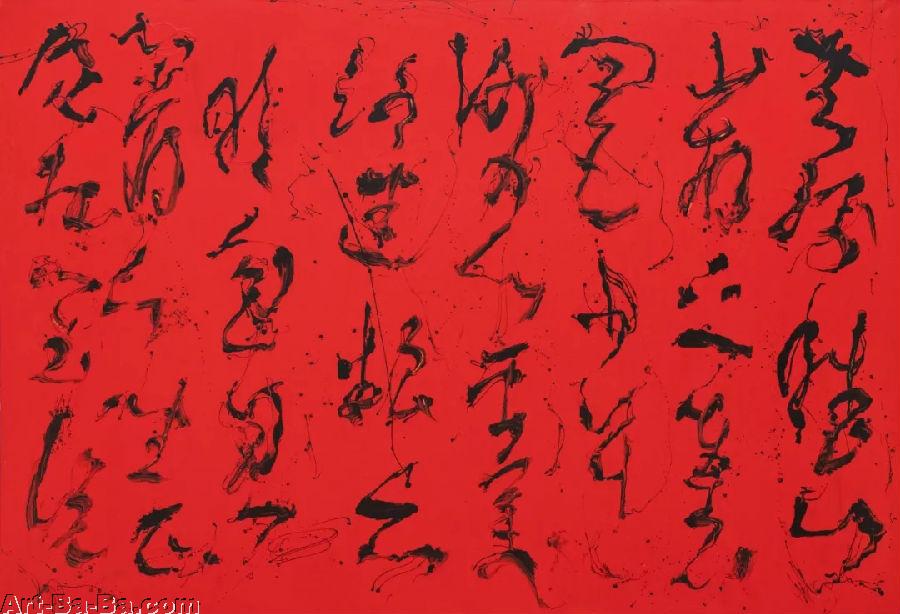

奥巴马重申,布面丙烯,131×261cm,2013

春梦,布面丙烯,98x98cm,2013

“鸟投雨打芭蕉林”

《鸟投林》、《雨打芭蕉》是广东的两首地方曲子。阳江组把它们组合成一个没有上联的下联:“鸟投雨打芭蕉林”,进而丰富成为一件大型观念作品。在他们看来,阳江组就像一只飞鸟钻入书法的森林、传统的森林,无畏于纤微细弱的规则和扼杀了创造力的敬畏,不管不顾。事事都好的老好人道不出所以然,又如何能够挥舞起判断力的大刀进行智慧的搏击?

这只无畏之鸟轻捷飞入丛林,寻出传统的破绽,调笑欢叫。它柔和轻捷地发起攻击,同时又在丰富着文化创造这座大林。就像滴洒着的雨水一样,既打击着芭蕉叶,又滋润着芭蕉林。阳江组专门请他们的园林专家朋友到海内外布展,一个小城的园艺工人兼老板跑到和他平素生活绝然不相关的国际都市去布展。艺术他未必懂,但晃动粗壮的膀子,两天园林就出来。园中用堆垒出书法之池,展览开幕,阳江组就躺在底下摇晃。后来发现太累了,朋友来了也没法接待,就代之以按脚器。园林的周围是他们醉后的书法,阳江朋友们业余画的国画,红梅傲霜挺,翠竹共禽鸣。虽说并非专业画家,但那些作品很讲究地注意到了明暗、虚实、前后关系等等,专业性方面丝毫不含糊。芭蕉林可游可坐可以茶,耳侧歌声飘忽而至——郑国谷和策展人杨天娜合作,为原本没有歌词的音乐即兴配上词。歌者郑父,苍凉而欢快,里面尽是人生历练。

青云(直上),布面丙烯,206x295cm,2016

了得的了,布面丙烯,176x198cm,2016

走入这件作品,不知不觉间就走入了阳江组的生活,阳江组的艺术情境。然而,乍看一切又那么“不作品化”。1960年代刘国松提出“革中锋的命”,1980年代谷文达在浙江美术学院这个传统艺术保养最好的大本营制造伪文字水墨画,进而发展为水墨行为艺术和水墨装置艺术,如果说他们对传统书法和水墨的攻击,属于横刀立马、气吞山河型的话,那么《鸟投雨打芭蕉林》则展现了新一代艺术家的从容,不那么横眉冷对。传统之命未必革,可挑衅,可游戏。未必旧样子,可有新生命。阳江组的工作早已越过水墨与书法的门类限制,这只是他们的切入口和突破口,有心无意间却成为先锋艺术在中国的新成就。

在郑国谷《七套商品房》鸟瞰阳江

阳江组的创造性远不止于借助底层生活实现对经典书法——碑的雄放、帖的典雅——的颠覆,他们的创作甚至一开始便毫无边界,毫无成法:看似乱涂乱抹的绘画、不断设计和再拆除再修建的建筑(位于阳江别墅区的阳江组、建于郊区的“帝国”、七套顶层公寓打通连接而成的郑国谷的家)……太多的想法无边无际,以至郑国谷有时也会琢磨是不是当有边界。他的“帝国”从谈判、买地,到规划设计,挖沟造湖,引泉开渠、拆建房子,反反复复近十年,这是一个真实消耗人力、财力、物力的个人帝国,这是一个切实撩拨艺术家综合创造力的厮杀场,这是一个每走一步都在穿越制度与法律国境线的渡口码头。由于迟迟不能完工,郑国谷提出改名“了园”。有人问,不是不立一法吗?郑国谷会很轻松缓慢地回给你:不立一法嘛,一切都可以破。

缘,布面丙烯,210x198cm,2016

太多的当代艺术依仗一件作品成名、一个方法持续工作,迅速成就一个封闭的体系,貌似当代,实则重复古典,看似在做艺术,实在搞商业。阳江组以其似乎粗糙的外观和不讲究,抖落着开放和先锋性的智慧之珠。不断思考中成就真先锋。小城市很轻松便过滤掉大都市的红酒摇晃,浅颦低笑,信息量没有那么大,但沙漠中的文化绿植更显韧性。阳江历史上被当作艺术空白地,如今也因为这个艺术小组的存在而成为先锋艺术的重要飞地。虽然在短期未必能改变30年来当代艺术和小城市及乡村传统几无关联的整体现状,但一座三四线小城存在实践“接地气”的先锋性组合,这一事实本身,便是在对高度集中于北京等大都市的所谓当代艺术的叩问。2003年以来,艺术市场兴起所推动的文化创意产业兴隆,小圈子、媒体与时尚乃至政府的兴奋,是否一切皆是以艺术的名义进行的利益声名派对?众生欢歌的背后,阳江组似乎“胡闹”的艺术更显珍贵——他们张开双翅,飞入阔大的艺术和时代之林,“不立一法,不破一法,有法皆立,无法不破”。然而,始终自己。

2013年11月初稿

2018年10月修改

注:阳江组现已更名为阳江组合,此文为五年前为上海民生美术馆“不立一法:阳江组大展”而作。