来源:艺术世界杂志

詹姆士·布莱多:新黑暗时代?

蔺佳|采访

如果英国艺术家、作家、计算机技术专家詹姆士·布莱多(James Bridle)的新书《新黑暗时代:技术和未来的终结》(New Dark Age: Technology and the End of the Future, 2018)要在书店销售,我们很难当机立断地给出上架建议。布莱多拥有计算机科学和认知科学的硕士学位,却没有成为一位程序员或科技的鼓吹者,他一直用艺术创作和写作的方式对技术背后的逻辑进行剖析,对掌握技术的意识形态保持警惕。虽然在被计算机科技所主导的文明发展阶段,一切复杂的决策都可以简化为0与1的博弈,可以被海量的计算所提速,但在布莱多看来,即便数据预测、云计算、人工智能学习已经发展到惊人的程度,这些进步并不能给我们带来必然的、可知的未来,正相反,我们应当意识到世界本该充满变数和未知,而不是被人们妄自尊大地掌控。长久以来,布莱多用地图、军用无人机、公共空间的监控摄像头、观测气球摄影、旗帜等具象化的创作对象在现实世界和虚拟世界的领空穿梭,串联起他对“观察者”和“身份”问题的关注和表态。

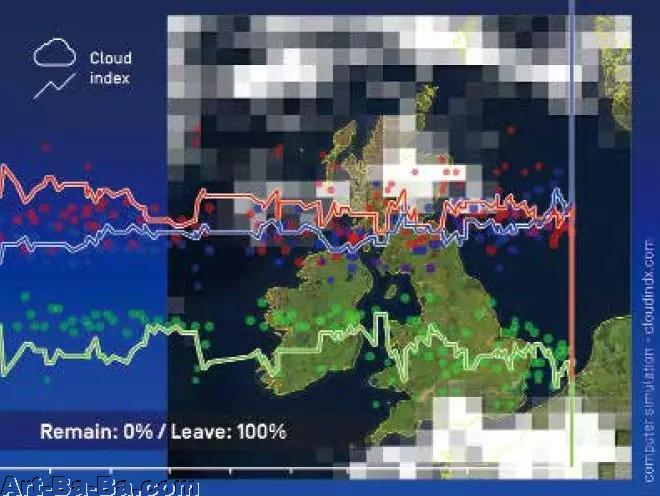

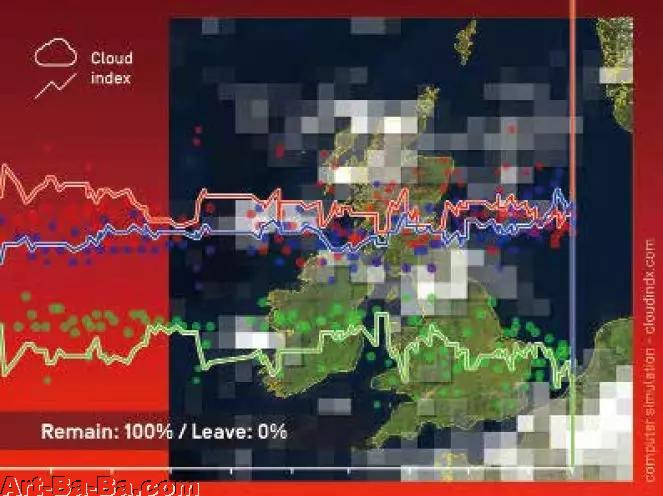

在其2016年为英国蛇形画廊所做的作品《云索引》(Cloud Index, 2016)的文本中,他细细梳理了计算和天气控制的简史,从空想、预测到实验和实际干涉,人类计算和预测能力的突飞猛进让天气控制在某种应用范围内已经梦想成真。布莱多设计了一个“云索引”系统,它通过1970 年代拍摄至今的15000张公开的英国上空的卫星云图来学习天气模式,进而接收数据绘制出新的图像。布莱多将《金融时报》(Financial Times)所做的英国国内对脱欧公投的民意数据(留欧、脱欧、未确定)转化为虚构的天气数据,并用亚马逊的云计算服务平台(Amazon Web Services)来运行“云索引”。由于运算耗费巨大的时间和经费成本,“云索引”被训练处理小尺寸的图像,它产出的也是低精度的黑白图像,最后这些小图像被拼接为表示整个英国所覆盖的云图。这些虚构的动态云图能直观地让我们看到民意的风云变幻吗?正像通过天气控制,我们能让局部地区人工降雨或万里无云,那么当干涉行为发生在社会舆论中,民意的走向又会如何呢?

詹姆士·布莱多,《云索引》(James Bridle, Cloud Index),混合数字媒体和写作,2016。http://cloudindx.com, courtesy the artist / booktwo.org

ArtWorld:你在 2018 年出版了新书《新黑暗时代:技术和未来的终结》,这本书的主要内容是什么?

詹姆士·布莱多:《新黑暗时代:技术和未来的终结》这本书是有关社会和政治领域的新技术所产生的效应的。它特别关注了我们将计算机理解为机器的方式,这种想法也开始导致我们将人类自身也理解为计算机。举个例子,这本书探索了天气预报计算机化的历史,这一领域的初步设想提出于二十世纪初,在第二次世界大战时随着军事计划中计算机研发而真正成为可能。但如今,由于气候变化所导致的大气情况不可预测性的提升,天气预报正变得越来越困难。当然,我们的技术和气候变化深深地牵连在一起,从国际航空的飞机尾气排放到成千上万的数据中心以廉价的煤炭燃烧来保证互联网的运行。与此同时,我相信随着计算机的发展而产生的计算机化的这种思考模式,使我们更难以考量和应对气候变化——这是一系列可怕而危险的反馈环路。在我这本书的各条线索中,这是典型的故事:技术史同时塑造了新技术的形式和我们对这些新技术的理解,尤其是军事、原子能和机密等领域的历史。通过这种观察方式,我对人工智能和自动化进行探究,比如工厂流水线和自驾汽车,以探讨政治意识形态如何在这些工具中建立,并且在这些工具作用于世界时对它们提出质疑和批判为何越来越难。有很长一段时间,我一直在就技术如何通过“黑盒子”和“云”来隐藏自身而进行写作,在我看来,这种情况的结果之一是社会两级分化程度增加、政治分歧加深和阴谋论的层出不穷。因此,这本书希望将这些不同的方面集中到一起来讨论:计算和网络的一段历史,它们在今天发挥功能的方式的一种分析,对究竟何为计算的一种新理解,对我们如何卷入计算、看待计算的方式的一种批判。

ArtWorld:技术和未来曾经都代表着进步与发展,是一些积极的词汇,你对它们持有的悲观看法是如何形成的?

詹姆士·布莱多:其实我对这些事物并没有那么多的悲观看法!我是伴随着互联网长大的孩子,我对它的积极面和解放我们的可能性保持着充分的希望。然而,很明显,我们生活在一个反对进化的时代,过去我们曾对互联网以及它的解放性所怀有的理想在公司制和政治因素有针对性的侵袭下已经站不住脚了。我们也不得不承认,这种情况发生在历史中的每一项技术身上,并且成为一个持续性的循环的一部分,尽管我们对此还没有彻底领悟。显然,我曾经设想出的能够为我们充当代理和提供自由的各种技术,现如今成为了限制和监控我们的手段,让我们干得更辛苦但获得更少,并且助长了我们周围日益增长的两极分化和原教旨主义。每当我讨论技术,我总会强调一句古老的格言:技术不分好坏,甚至也不是中性的。技术的效果有赖于两件事:一是理念,二是意识形态(有意识的或无意识的)——某些人将意识形态变为存在,而对于意识形态如何发挥功能的广泛的大众认知让另一部分人能够对是否参与和支持、是否反对和拒绝作出有意义的决定。虽然我表面上痴迷技术,但对我来说,我们如何理解、谈论、思考技术才更吸引我。

至于未来,我得再次表示我对其无话可说,更确切地说,我得用非常不同的方式来理解它。我的书的副标题是“技术和未来的终结”,但它并不是指历史的末日。我指的是在过去几百年里,我们对于未来的认识方式是欧洲启蒙运动的产物,至少在欧美地区是如此,我们认为未来是能够被计算、预测和控制的,这种认识正在破灭。有明确的证据表明,这种认识不再有效,而对于仍然持有这种观点的许多社会来说,情况会变得极为危险。我们对为未来建立模型和预测未来的迷信,阻碍我们对气候变化作出有意义的行动,即便气候变化已经摧毁了我们对其建模的能力。所以,我们必须从根本上重新思考我们此刻应当如何行动,而不是继续为某种未来是否会到来而喋喋不休,这种未来往往是不可知的。

ArtWorld:你所说的黑暗如果指的是无知,这本书或许可以和你的项目《云索引》联系到一起,能否说说你为何选择作为一种天气现象的“云”的视觉化呈现,来反映有关英国脱欧议题的社会民意的数据变化?从技术的角度,这种转化是否容易?

詹姆士·布莱多:我对云的数字(figure)非常着迷,即计算机云,它在某些时间以某种方式隐藏了所谓的计算机的力量中所包含的大量人为操弄。在书中,我要探讨的是把这片云带回大地上,举例来说,我会指出证券交易数据中心选址在经济贸易中心或横贯大陆的光纤电缆的周围,这种方式完全是在遵循旧帝国时代的路线。但我对云作为一个有用的比喻也很感兴趣,它以具体而确凿的方式指出,我们生活在充满着复杂性和星球尺度的时代,没有一个个人或一个组织能够对这个系统连接和交互的全部方式了如指掌,并且这种现状应当促使我们对自己的掌控欲感到羞耻和进行反思。在《云索引》项目中,我感兴趣的是公众投票的操作,以及政治预测和计算预测所宣称的真实。在我的书中,我将二十世纪的人们试图通过人工降雹、雨云追踪等办法掌握天气与试图通过计算的方式掌控世界这两件事相提并论。神经网络和机器学习代表着这种企图最前沿的课题,即用准确无误且不可思议得几近非人类的机器思维取代人类的思考过程。因此,我调取了投票情况变化的模式,将它们转化为天气预报的变化,以表示这些被认为是固定的分类选项、政治意识形态和计算过的真实就像天气本身一样捉摸不定、反复无常。对于我的大部分项目,这点都是至关重要的,即我通过自己来理解技术是怎么回事。所以,我不得不学习神经网络、机器学习的知识,并和那些比我更聪明的人一起工作以创造我做作品时需要的工具。但有一点应当明确,我一直相信所有这些技术都处于某人的控制之下:某人可以使用这些工具,通过互联网学习它们,为了自己而试用它们,理解它们。我真切地相信,我们应当打破这些认识之壁。

ArtWorld:你认为造成无知的原因是什么?

詹姆士·布莱多:我书中所说的无知不是由什么东西导致的,而是一种对系统(systems)的理解方式,认为系统是一种太过复杂而无法被充分认识的对象。这个世界一向是如此复杂,难以理解,超出任何个人自以为是的掌控。但大多数时候这没关系。但随着第一次全球广播的实现和如今全球范围的实时通讯、彻底的知觉处理环境,这种复杂性正确确实实地摆在我们眼前,它每时每刻地在驱使我们走向疯狂,摧毁我们清晰思考和理想行动的能力。这种情况的症状有日渐泛滥的全球化的阴谋论和日益崛起的民族主义、原教旨主义和铁腕独裁等,全都是各种因无力理解复杂性而想要退缩回简单化的、安全无忧的对世界的空想中去的可怕反应。无知其实是一种深思熟虑的反应,它假设我们其实有可能以公平和不失伦理的方式来对待这个无法被彻底理解的世界,而不是身陷恐慌和阴谋论之中。但是这样做需要更多的信任,对指引我们日常生活的系统(systems)——而不是我们现在所建立的系统——有元理解(meta-level understanding)。

ArtWorld:对今天的人们而言,是否有太多的个人信息未经允许地被采集,并且生活在不同国家地区的人们还面对着不同的情况?你认为一些军事、科研和商业用途而采集的数据是否能够或应该被公众共享?

詹姆士·布莱多:所有未经允许就采集私人信息的行为都是对个体知情权的侵犯,但在你对一个系统无法完全理解的情况下,几乎是无法给出有意义的同意意思表示的,这种系统产出的成果依然只是浮泛的数据,并且对有效性始终存在潜在的危害。在“新黑暗时代”,所有的数据在某种程度上都被污染了。在书中,我把数据类比为某种形式的能量,但它存在着浪费和破坏性,就像石油一样在燃烧时会产生环境污染,像核废料一样在渗透入地下水时危害性会遗留数十数百年。除此之外,我认为对数据价值的信心既是一种错误,又有危险。从人口群体或世界强制性地提取数据是一种原则上的错误。在实践中把你的生活、公司、研究都建立在对数据价值的信心上,以各种模型和测量值使世界本身变得模糊不清,这同样也是错误的。以数据为驱动的世界正在走向其必然的终结,就像以矿物燃料驱动的世界正走向的终结,但我们对数据的强烈兴趣将继续以其产品荼毒我们,只要这样依然有利可图,而替代的办法仍遥不可及。

ArtWorld:在你创作生涯的开端,做过一些与你个人的数据有关的作品,比如《鬼知道我在哪儿》(Where The F**k Was I)这本书收入了你的iPhone 手机 202 张定位地图。但现在你的作品更多关注的是大数据、公共 / 公开的数据,能否谈一谈这种变化,个人数据与公共的数据的关联,以及我们该如何理解自身在大数据时代的位置?

詹姆士·布莱多:我曾经做过很多有关数据和监控的作品,很多作品都设定了一种自我监控,比如《鬼知道我在哪儿》用我手机储存的数据绘制了我一年中全部的行动路线地图,当然这些定位数据是未经我允许就被储存到手机的记忆体中了。但是我也发现,如果不利用我自己或他人作为素材,要做有关监控的作品变得越来越难,简而言之,如果无需利用,就多做些吧。结果证明,如果不进行更多的监控而想做有关监控的艺术作品是非常困难的。我想这真是饮鸩止渴,这种创作方法只是在重复其想要反映的主题的逻辑,而且有可能使观众对作品想要警醒的这方面变得麻木和习惯。我过去这么想,现在仍然这么想。还有一个很重要的结论:没有任何“好”的监控,任何监控都是暴力的一种形式。如今,我已经较少关注数据的“定性”或特殊类型的数据——个人数据、大数据、开放数据,随便哪种——我更关心数据的本体论,以及为什么我们赋予它这种价值,它会对我们造成什么结果。

詹姆士·布莱多,《鬼知道我在哪儿》(James Bridle, Where The F--k Was I),印制书,2011。http://booktwo.org/notebook/where-the-f-k-was-i/, courtesy the artist / booktwo.org

ArtWorld:你有很多作品利用了现成的互联网工具,比如一些数据库、地图、搜索网站、程序,你认为直接使用它们和用它们来创作艺术作品的区别是什么?我想这个问题可能和如何定义艺术家有关。

詹姆士·布莱多:我认为在这种语境下对艺术家最好的定义是能够发现一种工具新的用法,能用它来讲一个新故事,或讲一个关于这种工具的新故事的人。我时常觉得最好的艺术家能够混合他们自己的颜料——他们对自己的工具的物质特性、局限、可能性、被建构与结构的方式有一种根本认识。最好的艺术家不会仅仅使用货架上买来的颜料。使用技术也是同理:除非你对互联网和计算机的功能运作有一种物质性的理解,你才能真正理解它们的局限和可能性——你得设计、编程、分解和组合它们,否则你就无法真正用有意义的方式来批判或改写它们。但假如你有能力重塑你的工具,那么你所运用的将是人类所创造的最强大的工具。这种解放的可能性不仅仅属于艺术或技术,它就存在于现实之中,任何人可以动手去做。

詹姆士·布莱多,《无人机的影子004》(James Bridle, Drone Shadow 004),装置,2013,美国,华盛顿。courtesy the artist / booktwo.org

ArtWorld:虽然你的很多创作素材来自互联网、电子媒体和虚拟世界,但你依然很青睐公共艺术,《无人机的影子》(Drone Shadow)系列就是以公共艺术的形式不断出现在不同地区的人们面前的。你是否认为虚拟世界的公共性不够或不平等?

詹姆士·布莱多:我在互联网和公共空间跨领域地创作作品,而且作品在两个领域同时共存,就像我们大部分人在大多数时候所做的一样。我认为这些不同的形式服务于不同的目的,而且相互关联,所以我最喜欢的事是用物质实体去绘制虚拟的对象,比如“维基百科编年史”(Wikipedia Historiography)项目和“彩虹飞机”(Rainbow Plane), 是用虚拟的对象去绘制物质实体,比如《云索引》和《无缝转场》(Seamless Transitions)。我们能有效地利用一个领域来讲不同的故事,或用它来解释其他领域,而且每个领域都有各自的观众和可见性(affordance)。由于我们建构虚拟领域的方式仍然主要是把它当作一个商业平台,需要大量的技能和花费才能独立地加入(比如通过一个私人服务器),而且它对政府和国家基础设施仍然承担着义务,因此存在着完全的政治管控——是的,因为权力和代理的存在,虚拟世界缺乏平等性。这并不是虚拟领域的本性,这只是我们如此设计它的结果,而我们之所以如此设计,是因为我们是如此理解和看待它的。不同的理解,不同的意图,不同的设计,不同的结果。我们总会到达的。

詹姆士·布莱多,《彩虹飞机》(James Bridle, Rainbow Plane),装置,2014,乌克兰,基辅。http://booktwo.org/notebook/rainbow-plane-002-kiev/, courtesy the artist / booktwo.org

詹姆士·布莱多,《Netzwerkfernweh》(James Bridle, Netzwerkfernweh),手机,数字艺术的线下重塑,2015。courtesy the artist / booktwo.org

詹姆士·布莱多,《Rorschmap(纽约)》(James Bridle, Rorschmap [NYC]),数字图像截取自网站 rorschmap.com/nyc/,2014。http://booktwo.org/notebook/rorschcam-nyc/,courtesy the artist/booktwo.org