来源:artnet

“僵尸形式主义”和我们的当代经济有什么联系?2017年7月5日,德国汉堡的市中心街头,一群表演艺术家打扮成僵尸的样子,麻木地穿行而过。这场表演也是对当时即将开幕的G20峰会进行示威抗议的一部分。图片: Photo courtesy Sean Gallup/Getty Images

什么是僵尸形式主义(Zombie Formalism)?如果你对艺术圈没有太多关注,可能并不会知道答案。但你可以放心的是:从美学角度来看,你没有错过太多东西。而从经济层面来看,僵尸形式主义恐怕是过去十年间最轰动的事件之一,不仅转变了艺术市场的形态,更改变了市场对于年轻艺术家的意义。这段故事关乎艺术和资本之间那种令人焦虑不安的关系,并且在我看来,这也阐述了在当代美学讨论中,债务这一议题是如何悄无声息地与其交织在一起。

首先第一个问题是:什么是僵尸形式主义?

既是艺术家,又是艺术评论人Walter Robinson在2014年的文章《倒卖和僵尸形式主义的兴起》(Flipping and the Rise of Zombie Formalism)中率先提出了“僵尸形式主义”一词,用以描述在一群藏家中兴起的风气:他们会专门带着投机的心态来收藏年轻艺术家的某些特定类型的绘画作品。这群藏家会以较低的价格购入作品,然后很快通过拍卖将作品价格翻炒上去。他们喜欢的作品类型包括Oscar Murillo、Lucien Smith和Jacob Kassay等艺术家,而在三四年前这些艺术家的作品几乎遍地可见。同时,著名的《纽约时报》艺术评论人Jerry Saltz也在一篇广为流传的《纽约》文章中对这一现象表达了自己的忧虑,因为这类作品大部分看上去都十分相似。

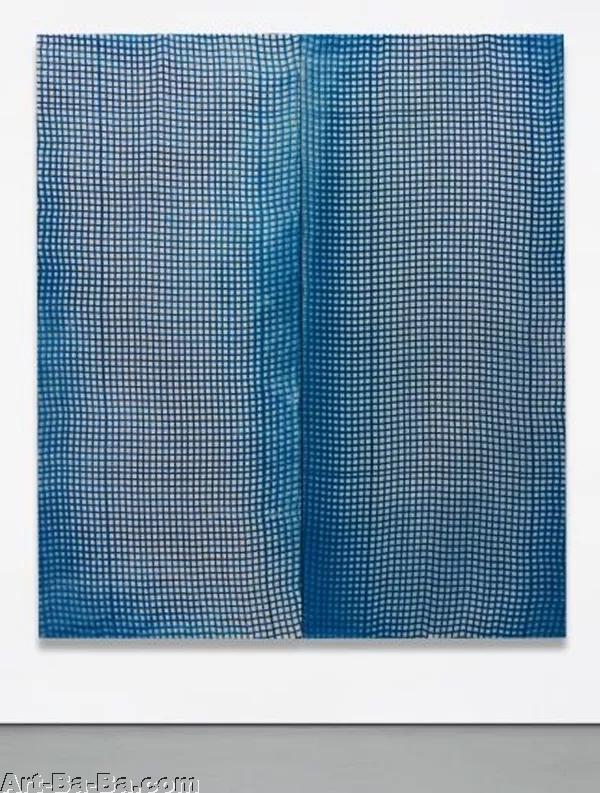

僵尸形式主义绘画作为一种抽象作品类型,摇摆在两种极端之间。一种是马马虎虎完成的草率之作,看上去像是某个画家用的罩布或是按《彭博》周刊的一位作者所形容的,如同一种“涂鸦”。 另一方面,其他的一些作品则更像是低劣的极简主义单色画或是色域绘画,就像是把Barnett Newman的作品淋了雨之后的效果。

但这些作品常常在创作上带有一定的神秘主义。比如,它们可能是由五个灭火器喷绘而成的(Smith的创作)、或是经过电镀处理得像镜子一样(Kassay的作品),甚至是蹭上了很多艺术家工作室地上的灰尘(Murillo的作品)。艺术家Seth Price在他绝妙的小说兼论证文《Fuck Seth Price》中非常尖锐地将这些类型的作品描述为“不温不火的构图、外观极简却又显犹豫,看上去挺漂亮但没什么态度,背后又有不少故事。”这些作品能卖到40万美元的价格。

Lucien Smith, 《一枚硬币的两面》(Two Sides of the Same Coin, 2012)。作品在2014年2月于苏富比伦敦卖出37.2万美元,而当时的估价为6.6-9.9万。图片:Image courtesy of Sotheby’s

我们用一种礼貌而学术的定义来形容的话,可以把它们称为“基于过程的抽象绘画”,当然这样的用法到现在也并不常见。倒是Robinson提出的“僵尸形式主义”这一称号,因为其自带的批评特性而变得广为人知。

Robinson意在把这一说法视为一种美学上受到的溃击:它是一种与20世纪中期,艺术评论家克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)大力推广的绘画类型有着异曲同工之妙,然而在全世界的艺博会上又遇到了惨烈的滑铁卢。但其他人又认为这一类型的绘画反映了这一现象所具有的病毒性特质,数年来已经“传染”了不少新晋的艺术毕业生和一群贪婪投机的收藏家们,成为这一现象背后的主要推动者。

到了2012年上半年,僵尸形式主义和它周边的利益瓜分者们似乎已经改变了艺术圈的结构。曾在艺术评论家、策展人和几家富裕投资方之间数度易手的审美话语权,几乎完全落到了全球藏家的手里。

2014年Oscar Murillo的“永恒当代:永久世界中的当代绘画”展览现场的帆布。图片:Photo courtesy of artnet新闻

这种转变自然引来了众多非议,不过批评家David Geers在《新现代》(Neo-Modern)一文中精辟地对僵尸形式主义者们给出了最为持久的致命一击。通过将“当下艺术中的宫廷产物”比作18世纪肤浅的洛可可风格艺术家Fragonard、Nattier和Boucher等人的创作,Geers对现在这些被藏家们绑架的艺术作品提出了猛烈的批评,认为这几乎是“将(作品)最大程度地限制在一个鼓动、附和和装饰性的角色上”。

我最近和Geers通过邮件又进一步聊了这个话题,其中他对这一说法又进行了详细说明。“我对当下的感受是,”他表示:

一种分裂的社会对立阶层和18世纪的社会和艺术分化相互呼应。现在的对立源自富人和穷人之间,一个冷漠但已经“被启蒙”的艺术行家和一群聚在街头的“乌合之众”之间。类似地,我们看到了一种和现代社会之前的形态十分相似的模式:艺术家们不再展望和想象未来,而是通过不断美化和抬高过去如同谜一般的艺术作品,而取悦当下的掌权者。

换句话说,僵尸形式主义在这样的视角下就成为了一种新宫廷画,只是为了对新的黄金时代的掌权者们献媚而创作。批评家们担心艺术市场也已经开始向这类作品不断示好。

***

当然,这绝非艺术批评者们第一次针对有钱人对美学的影响提出批评。如果你快速浏览一下有哪些专栏对杰夫·昆斯投全球亿万富翁所好进行创作的行为提出了抨击,文章的长度可能抵得上从纽约到巴黎的距离。

然而,僵尸形式主义所代表的阶段仍是独一无二的:不仅仅是现代社会的子民们都强行闯入了一种空洞的审美观念,同时他们也将一批前所未有的超级富裕人群带入了最新的艺术作品市场。来自对冲基金、金融衍生交易、宽松管制和贪污等各种腐朽的资金都随着年轻藏家们涌入了市场。他们偏好投机和快速获利,却不怎么考虑到这些行为对艺术家和艺术本身可能造成的附带性毁灭。

这样的模式大约在2003年左右开始,当时艺术市场正从低谷期慢慢复苏。无独有偶,这一时期也是华尔街金融业的蓬勃发展期。他们在2003年创造的利润令人乍舌地占到了全美国企业总利润的40%,而在30年前这一比例只有10%。当时人们手中有着大把大把的钱,所以要找到一个新的投资项目似乎成了一种当务之急。

2007年10月13日,纽约佳士得门口摆放的昆斯作品《钻石(蓝)》(Diamond Blue)。图片:Photo courtesy Don Emmert/AFP/Getty Images

之后一大笔资本进入了画廊、拍卖行和艺术家工作室,而且只关注了当代或者说最新兴的艺术。这笔金钱热甚至让1980年代的盛况都相形见绌,彼时当代艺术刚开始成为一种投资和身份的标志,而像昆斯、让·米歇尔-巴斯奎亚(Jean-Michel Basquiat)和朱利安·施纳贝尔(Julian Schnabel)等人也是在这一时期成就了巨星地位。如今,年轻艺术家的作品在展览开幕前就已经售罄,而像哥伦比亚大学艺术硕士项目那样的名牌艺术学院艺术生们,可能在自己的工作室里就能眼睁睁地看着藏家们从墙上直接买下他们的作品。此刻,投机的疯狂肆意弥漫。艺术家拍卖纪录以惊人的速率被频频打破,每个人,无论是艺术家还是藏家都摩拳擦掌跃跃欲试。

***

金融业务也逐渐朝各种衍生形态发展:担保债务凭证、信用违约交换、不动产抵押贷款证券等等,如此种种都享有监控松散、透明度低、获利丰厚等好处。对于那些身处这样环境中的人而言,艺术市场肯定也是一块诱人的蛋糕:它的监控也相对十分松散,大拍卖行中无处不在的吊灯喊价(chandelier biddin,指在拍卖过程中拍卖师假装看见有人出价,实际上并没有,尽有几盏吊灯而已)以及藏家之中发生的逃税、洗钱行为等。

它的不透明度可谓“神圣而不可侵犯”:画廊不可能公开列出作品的价格。而从艺术作品上能获得的收益几乎是无限制的,因为艺术就是本身就不是可以用价格来衡量的商品。

因此,艺术在2000年代中期被卷入了金融产品化的洪流也实属意料之中。不过,真正令人感到震惊的是在几年后的2008年金融危机过后,艺术市场以一种“反重力”的势头迅速复苏(引自《金融时报》)。随着投资者们对传统市场失去信心,像艺术这样的替代性资产就日益受到欢迎。同时,雄心勃勃的艺术家们也相信艺术已经成为了能够赖以为生的职业选择。

因此,艺术倒卖者这一角色也应运而生。曾经藏家们会将精力投入在和艺术家们事业发展的长期关系维护上,而倒卖者们则更关注于眼前的短期收益。这些人的策略照搬了华尔街交易者们的一些大胆实践,让纳税人、贷款者和满怀希望的退休人员来承担风险。但是艺术倒卖者还有一个附加优势:“拉高出货”(pump and dump)这种在华尔街长期被视为违规的股票诈欺手段,在艺术市场也得以蓬勃发展。

如果你见证过80年代,或是看过《华尔街之狼》这部影片,那应该会了解这种骗局:某个投资人大批量买进低价股然后积极地把股票推荐给其他买家,大幅度提升股票价值。当最初的那个投资人估算出市场差不多已经要饱和时,就把手中的股票脱手大捞一把,同时也让其他跟进的投资者们突然陷入不安。

以此类推,有些艺术倒卖者就是大批量买进某个艺术家的作品,然后通过不同渠道来大力宣传艺术家的名声,包括在Instagram账号上、朋友之间、以及向他们咨询的藏家。然后到了作品价格不断攀升的阶段,再通过拍卖把作品倾囊而出。

不同于股票欺诈,这样的行为在艺术市场中不可能受到监管。而且,归根结底来说这种投机的手段也时不时为艺术家和买家制造了双赢的局面:水涨带动了一众船高。不过,这样的方法也不是一直都行得通。

Hugh Scott-Douglas, 《无题》(Untitled,2013)。图片:Image courtesy of Phillips

去年,《彭博》发表了一篇非常重要的文章,讲述了藏家兼艺术经纪人Niels Kantor曾想尽办法要竭力脱手一幅Hugh Scott-Douglas的僵尸形式主义风格作品。他在两年前以10万美元的价格买下了这件作品,希望能快速把价格翻炒上去,但最终他被迫以不到买入价1/4的价格把作品在拍卖行售出。

“我觉得我们都有点醉了,根本没有考虑到后果,”Kantor在一篇文章中承认说,“最终底线失守了,每个人都输得体无完肤。”

对于这些富有的投机者们在风险投资上输掉了赌局,我很难为他们感到抱歉。对于他们中的绝大多数人而言,像Kantor这样错走一步的损失也只不过占了他们每年购买艺术作品预算中的极小部分。但如果你是一个艺术家,由于这样愚蠢的投机行为而导致自己作品价格大跌,可能就意味着你的作品再也找不到市场,而且从某种程度上来说也成为了职业生涯的终点。

尽管有些艺术家确实能享受到一些自己作品价格直线上涨的好处,但作品大部分产生的金钱利益并没有流进他们的口袋,这些艺术的创作者们就如同市场中的沧海一粟。毕竟艺术家们并不能从二级市场销售中获得任何金钱利益,这些收益都归拍卖行和卖家所有。如今,被市场抛弃了的艺术家发现自己身处一个生活成本高到令人望而却步的世界,曾作为艺术家生活重要支撑的教学工作也已经被分化为薪资微薄的兼职工作。

更残忍的是,他们还很可能要面对承担高昂的债务,很大一部分是学生贷款。看来为了享受赚别人钱的一丝幸运,他们还是付出了很高的代价。

***

处于投机经济另一端的人,是一群负债人群。这些被有些经济学家成为“不稳定无产者”(precariat)的群众被迫做着一些没有保障的工作来勉强维持生计。他们既是劳动者又是工具。除了他们的工作所产生的价值外,这群人身上所背负的债务也创造了投资渠道。

2017年5月8日,法国示威者们拿着写有“呼吁权利平等,反对不稳定无产者普遍化”的横幅。图片:Photo courtesy Lionel Bonaventure/AFP/Getty Images

整个当代艺术市场是构建在艺术家们的创作之上——不稳固的、瞬息即逝的劳动成果的典型代表。艺术们的劳作创造出了可投资的艺术作品,但他们所受的教育也属于一种投机和投资:费用颇高的艺术院校(艺术硕士,即MFA)学习让他们的负资产不断积累,但拥有一个MFA学位又被视为获得教职、成功开展艺术职业生涯的敲门砖。因此,债务尤其是学生贷款这一块,在整个当代艺术系统中扮演着至关重要的角色。

根据美国国家教育统计中心(National Center for Education Statistics)的数据,在2000年至2014年之间,获得视觉和表演艺术方面MFA学位的学生数量增长了50%以上。同时期,全美国的大学学费也出现了蹿升的形势,私立大学的平均学费上涨了近50%。算上求学期间的生活住宿费,在过去六年间,从两年制MFA项目毕业的学生大约要支付10万美元的费用。

而学费的迅速上涨影响的不仅仅只有MFA项目,对本科学生也大有影响。《华尔街日报》在2013年曾总结过,从艺术学院毕业的学生比其他任何专业的本科毕业生都要背负更多的学生贷款,平均贷款金额达2.1万美元(这些都没有将贷款的利息计入在内。)

除去那些非常富裕的学生,这笔钱对于很多学生来说都是一个不小的负担,而且MFA毕业生之后的挣钱前景也并不明朗。一家处理工资级别表、网上工资和薪酬信息的公司在189个研究生专业的赚钱能力排行中,将艺术专业研究生排在了第182位。这些因素并没有被媒体一一放过,所以我们能在很多文章中看到对高成本艺术专业训练的问题剖析。从artnet新闻、《纽约》杂志、《大西洋月刊》来看,就分别发布了《MFA学位真的物有所值吗》(Is Getting an MFA Worth the Price?)、《MFA学位太贵,但这仅仅是开始》(An MFA Degree is Too Expensive, and That`s Only the Start of the Problem)以及《MFA学位:更受欢迎也更费钱的选择》(MFAs:An Increasingly Popular, Increasingly Bad Financial Decision)。

对于这一持续受到讨论的问题,艺术家、理论家以及教育者Coco Fusco可谓最为直言不讳。近年来,她先后在《现代绘画》(Modern Painters)和《Brooklyn Rail》等刊物上发表对艺术学校体制的声讨,也在库珀联盟(Cooper Union)和艺术家Noah Fischer组织了长达一天的研讨会“作为负债者的艺术家”(The Artist as Debtor)。

Fusco曾在2000年中期艺术蓬勃发展的时候在哥伦比亚大学的MFA项目任教,当时这一专业有着未来艺术市场新星孵化器的美誉。Fusco在电话另一头告诉我,那些被过热的艺术市场冲昏了头、内心无比乐观的艺术学校学生们一直都相信MFA学位是通向财富和名声的门票,而很多学校并没有纠正他们的这一观念。

“那些名声赫赫的学校收取了很高的学费,”Fusco解释道,“而他们为了做到名正言顺,就为学生们打了包票帮助他们进入市场...这应该可以合理解释学生们的负债。”尽管她也曾是哥伦比亚大学的教师之一,Fusco说她感到“自己的工作并不是在教书,而是要想办法让学生进入艺术市场。”

即使是像哥伦比亚大学这样的名校,这也是让人感到荒谬的想法。“现在有太多的MFA项目了,”Fusco说。“太多学生都在上MFA课程,市场根本无法吸收这么多艺术家。”

2016年,在第二场美国总统辩论场外,学生们拖着一个巨大的球和链条,代表了高达1.4万亿美元的学生贷款。图片:Image courtesy Paul J. Richards/AFP/Getty Images

对于梦想而言,这是一个令人非常失望的现实:并不是每个人都能梦想成真。而如何衡量这一现实的重量,除了失望外还有贷款。“如果你有贷款的压力,”Fusco总结道,“那么就无法全身心地时间和金钱投入到创作中。那也就意味着你的创作要被市场导向所左右。换言之,如果你有机会卖作品,你就会直接生产出最好卖的作品;这时候,你看着的就只有市场了。”

如果僵尸形式主义的形成一半是处于纯粹的投机行为,那么另一半原因就在这里。Fusco所勾勒出的情形并不能起到什么帮助作用,但确实影响了整个艺术生态和它的传播,也进而影响到了艺术家创作的内容和对创作的想象。这也不仅仅是一种老掉牙的抱怨,认为以前那股波西米亚式的反主流文化价值观现在已经被MFA为导向的学院派这种新形式所取代;它进一步表明专业艺术家的这一角色已经被艺术家/负债者的形象所取代。面对自己的贷款,艺术家们的未来必须是有一份可预知的、常规化的收入。因此,这样的现实也就让那些看上去一定好卖、常规化、可成系列生产的艺术找到了市场。

由此可见,一股“僵尸”时代精神能够在21世纪的第二个十年一开始就逐渐成型,也并非毫无理由。一方面,由投机而衍生的两种循环影响造成了这一后果,而另一方面贷款也成为了成因之一。几股力量间的平衡为这一时刻(僵尸形式主义)奠定了基调:刻意的艳俗和故作精致,“看上去很漂亮但没什么态度。”

鉴于我们已经意识到投机市场已经将负债作为自己的基石,或许我们可以将僵尸形式主义视作这样一种更深远更广阔的形式中的症状之一:“负债美学。”

那么这种诊断会有哪些并发症,它又让艺术家会有什么新的作为?请期待接下来文章的第二部分。

文丨Chris Wiley

译 | Elaine

来源:artnet

“为献媚而创作”,为何“僵尸作品”改变了艺术市场话语权(下)

“僵尸形式主义”和我们的当代经济有什么联系?2017年7月5日,德国汉堡的市中心街头,一群表演艺术家打扮成僵尸的样子,麻木地穿行而过。这场表演也是对当时即将开幕的G20峰会进行示威抗议的一部分。图片: Photo courtesy Sean Gallup/Getty Images

我所说的负债美学(Debt Aesthetics,指金融投机行为和经济分岔点是如何将艺术扁平化为一种新的形式)并不仅限于僵尸形式主义。那样会让僵尸形式主义者们毫无希望地被淘汰淹没。目前,这种搅动着市场的经济循环周期已经把市场推向了新的(艺术)群体,让僵尸形式主义受到了冷落。

可以预见的是,随着藏家们如惊弓之鸟一般逃离抽象绘画的深坑,接下来的市场趋势将会向具象绘画靠拢。另外,时下渐受欢迎的作品还包括被称为“素人艺术”(作者是未受过专业训练或被边缘化的艺术家)的创作。这类作品有一种对“原生性”充满狂热崇拜的气质,由让·杜布菲(Jean Dubuffet)在1940年代末期逐渐推广开来。

即便如此,僵尸形式主义仍是负债美学的当代产物中最具可见性的一种,也最符合这种美学所描述的过程。这一类型的作品像是手握一种解码钥匙,为负债美学赋予某种定义让它拥有能够传播地更远更广阔的特质:(这些作品)都拥有某些共通的属性,比如成系列的制作和作品间相似到可以互换的地步;而作品的内容也几乎都借鉴了以前那些最有市场保证的抽象表现派和色域绘画等,从而也为买家提供了一份安全感;另外,它们能很快被读懂、被欣赏,这样就为交易几乎扫清了障碍。

这些作品可以快速繁衍,对买家又很友好。最重要的是,它们是完全瞄准了市场而诞生的产物。

***

我们再以Lucien Smith为例。2011年伊始,Smith开始了他赖以成名的系列作品——被他统一称为“雨点绘画”的创作。他将颜料装进灭火器碰洒在未上底漆的帆布上,而这一系列的作品在市场上迅速获得了成功,将Smith一下子送入了艺术圈最耀眼的明星之一。

2012年至2013年间,这组作品几乎以每三天一幅的速度进行了大量生产。2014年,苏富比伦敦将其中一幅《同一枚硬币的两面》(Two Sides of the Same Coin, 2012)拍出了22.45万英镑(约37.16万美元)的价格。

去年,同为2012年创作的另一幅更大的“雨点绘画”系列作品在纽约富艺斯拍卖行以3.75万美元的价格售出,比伦敦的战绩直线下降了90%以上。Smith在2011年创作的一件作品名似乎很适合这个场景:有上升,必会有跌落(What goes up, must come down)。

从籍籍无名之辈一跃成为知名艺术家,接着身价又迅速掉落,像Smith这样在艺术圈起起伏伏的经历并不是个案。但在这样一个最为看重形象管理的行业里,Lucien Smith还是因为坦诚地面对了自己与名利间的纠葛而显得有些与众不同。

2014年,他在哥伦比亚学院(Columbia College)进行了一场TED演说,其中他讲述了自己成名后所经历的各种后果,包括滥用药物、遭遇感情失败、恶性的自恋行为以及艺术创作的幻想破灭。Smith用一种带有悔意又有些厌世的口吻回忆道,“我当时试着重拾艺术事业这一可怕的怪物,怀着对艺术的所有热爱把它们整合在一起。但那样并不是真正的我。那只是我自己觉得需要去做的事情,或者说是我需要用来吸引注意、获得关注的手段......但它注定是失败的。”

他补充说:“我觉得自己像一个工厂。我觉得我只需要不断冒出来想法的助手,至于形式是绘画或其他,都无所谓。”

2011年的一次抗议中库珀联盟学校大楼上挂出来呼吁学费免费的横幅。图片:Courtesy of Wikipedia

Smith本人曾是库珀联盟的学生,在他毕业的时候学校仍旧实行着学费免费的制度。但我可以负责任地说像Smith这样特殊的受投机式收藏所推动的艺术创作模式,对于全国的艺术新人们来说仍旧是有效的。他们之中绝大多数人都无法拥有进入像Cooper Union这样好学校的权利。

同时,库珀联盟随后也因为摒弃了学费免费的这一传统而陷入了各方的抗议。学校现在正在制定各种计划,以达到再次免学费的可能。这种受情感主导的来回拉锯战,也一定程度上说明了对于这些从事艺术创作的人而言,经济的公平分配始终是一个位于中心的讨论议题。

***

这里要提出一点的是:这种模式的艺术创作已经偏离了我们很多人对艺术所深怀的信仰——创作应该是有感而发的,而且对于社会来说也有一定的意义。

当然,也有人会提出异议,认为这样的信仰比较符合如今早已不复存在的先锋派艺术家的做法,而安迪·沃霍尔甚至在几十年前就已经提出了这样一句名言“好生意就是好艺术”(being good in business is the most fascinating kind of art)。即便是Walter Robinson也在有关僵尸形式主义的最初版中告诫过我们“如果你认为一定有那么一种真诚、纯粹、真挚而深邃的艺术创作,是和妥协式的、唯利是图、不诚实又肤浅的艺术相对,那只是一种浪漫的幻想而已。”

2015年6月8日,伦敦苏富比内一位参观者在研究沃霍尔的《美元符号》(Dollar Signs)。图片:Photo courtesy Mary Turner/Getty Images

话虽如此,但我们也很难一下子将这样一种由投机市场和债务市场产生的动力转变为加强艺术家和艺术创作自主发生的力量。Robinson告诉我他没有把债务这件事考虑在自己的分析内。“我并不了解任何和学生贷款相关的东西,”他在邮件中写道。“我所生活的年代,大家都以不去艺术学校为荣。一个艺术硕士(MFA)学位可能是我们的最后选择。事实上,作为1972级的学生,我都因为自己没有退学而感到有些羞耻。”他补充道:

虽然我一直都坚信艺术家们没有在他们的职业生涯中保持愤世嫉俗的态度,但这种想法也可能是完全错误的。时代发生了变化。艺术圈已经变得非常理性化、工具化、职业化,谁还能想到以前的艺术家所怀有的浪漫情怀现在已经所剩无几了呢?先锋派早已不是一种文化抵制的标志,而是发展为了完全的专业艺术。

Robinson的幻想破灭显然是新近发生的,但人们依旧可以称之为一种老派的抱怨。“大卖”或是“畅销”一词,作为一个陈腐的艺术类词汇一直围绕在这场讨论周围。自古以来,这个词一直为审美方面的权威人士所不齿。因为它对于艺术的完整和独立性性这种浪漫主义式的观念不屑一顾,也不在乎追求更高的立意;同时它毫不理会对于像安迪·沃霍尔这样的“商业艺术家”的讽刺和挑衅,径直穿过这些缠绕的壁垒奔向大笔大笔的金钱。那么僵尸形式主义者们是否就是最常见的畅销品呢?

“大卖”或“畅销”一词包含着一种背叛的行为:就像是宣扬无政府主义的朋克乐队去和一家主流唱片公司签约;叫嚣着自己是社会激进分子的人投奔了大企业和公司集团;或是如同实验型的小说家开始撰写给年轻人看的吸血鬼科幻小说。毫无疑问,所有这些行为都是在自己的原则上做出了妥协。但对于僵尸形式主义画家和其他复制这一模版的小型运动而言,我们似乎并不能断言他们完全背离了自己最原始的反叛的初衷。这一类型的艺术家进入了一个由投机、快钱和贪婪所构建起的艺术市场,因此他们只能随波逐流。他们无法“大卖”,只能“倒贴”。

除了沉重的债务外,艺术家还有很多其他理由“倒贴”进这个市场。毕竟几乎没有人不爱钱,也没有人不贪恋流光溢彩的名流生活,尤其是艺术圈的那种奢华作风想必也会让那些站错队的人垂涎三尺。

TEFAF纽约的VIP预览上,一名负责剥开牡蛎壳的服务人员正在等候贵宾的到来。图片:Photo by Eileen Kinsella

当然,在分析艺术家们为何选择一头栽进迅速旋转的艺术圈造钱机器中时,如果我们不把艺术家的债务和整个金融市场过于早熟的情况视为主要因素的话,未免也太过于太真。如果我们要做到一直和潮流保持一致,就会散发出一种绝望的气息。以前,我们被教育着要创作“安全”的艺术,但现在这种想法只是出于一种更平凡的对正常生活保障的需求:医疗、住房、食物以及一丝安全感——了解到我们所生活的体系不会在最轻微的打击中灰飞烟灭。

***

假设我们真的希望艺术能够继续蓬勃发展,发挥出它最重要的作用:精神支柱、智慧激发,成为一个让那些看上去毫无用途的活动和思想(它们实际上捍卫着这个冷酷的世界上仅存不多的人性)在此处交汇的空间。以上所列举的这一切都具有和艺术一样独特而值得关注的特质,而不是能用钱来衡量的快速交易品。鉴于负债美学已经涵盖了范围更广的各类现实,显然越来越多的人也不再依靠Smith规划的那条“科学怪人”的职业发展途径。

有一条显而易见的方法就是把学生们从沉重的负债压力中解脱出来。但我相信现在的当务之急是找出新的、独立于艺术市场的艺术圈入门方式,这样也能为无条件基本收入(Universal Basic Income, UBI,它应该能够满足每个人的基本需求开销,无论他的收入多少、是否受雇。)提供一个强有力的文化背景支持。

这样的想法其实已经在经济和政治圈中被讨论了长达几个世纪,像托马斯·佩恩(Thomas Paine)和理查德·尼克松这样来自截然不同领域的人物都对此表示支持(《纽约客》作者Nathan Heller在近日一篇文章中对有关UBI话题突然出现一小股激增的当代写作现象进行了调查研究) 过去几年里,由于人们对自动化问题投以了密切的关注和讨论,UBI又得以重新获得关注。根据牛津大学教授Michael Osborne和Carl Frey的研究称,自动化的发展会在将来20年内让现在47%的人失业。这种情形下,有一股思想认为如果只有在如此严苛的条件下它才能防止越来越多经济毫无保障的阶级发动叛乱,那么对于任何有理智的政府而言,他们都需要去考虑实施一套无条件基本收入标准。

即将到来的自动化浪潮:2018年1月9日,内华达州拉斯维加斯的拉斯维加斯会议中心内正在举行2018全球电子消费展,其中Elektrobit的展位演示了一辆在软件操控下高度自动化驾驶的模型车穿梭在一个城市模型内。图片:Photo courtesy Alex Wong/Getty Images

另一派较为温和的看法则来自于记者Paul Mason和他的著作《后资本主义:未来的指引》(Post-Capitalism: A Guide to Our Future, 2015)以及两位学者Nick Srnicek和Alex Williams在他们的著作《发明未来:后资本主义和没有工作的世界》(Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work,2015)所提出的观点。他们认为,当机器人真的取代了我们的工作时,我们就有机会创建一个不用工作的未来主义式的乌托邦世界,而UBI在其中扮演了至关重要的角色。

对于“基本收入”这一提法最大的阻力来自于美国的一句谚语“闲下来的双手沦为恶魔的玩物”(idle hands are the devil’s playthings)。也就是说,如果有了基本收入保障后,人们就不会再有动力去工作,整个社会的道德和文化价格就会变得十分松散。然而这一说法也让UBI成为了一个涉及文化、经济和政治三方面的讨论。如果我们站在相反的观点,将从被迫工作和经济需求中得到的释放视为解放人类创造力的来源,而非造成人类堕落的因素,又会怎样呢?

***

Josh Kline,《内战》(Civil War, 2017)。图片:Photo by Tim Schneider

非常重要的当代艺术家Josh Kline一直通过自己非常具有表现力的雕塑和影像作品,积极推广UBI的必要性。他在一封邮件中解释了为何他认为这种要求应该得到艺术家们的呼应:

在美国,除非你出生富裕,否则很难在当代艺术圈中获得成功。像纽约、洛杉矶(美国绝大部分的策展人都会去这两个地方看展览)这些地方的经济水平,就已经将工薪、甚至中产阶级出身的艺术家排斥在外。而提供一个无条件基本收入(UBI)不仅仅是为美国的艺术家,应该是全体美国人都提供了像许多在北欧的年轻艺术家那样的机会,能够获得探索自己的想法和兴趣的地方。

我们知道人类大概是从1万年以前的农业社会到来时才开始工作。那在此前的50万-100万年前,人类都在干些什么呢?人类学家把这种前农业社会时期的狩猎采集社会成为原始余暇社会。在那段时期中,负责狩猎和采集的人每天只花几小时在‘工作’上。人类以及所有动物的内在都是懒散的。人并不是机器。

Kline这样纯朴悠闲的预言似乎听起来正是可以激发创造型人类想象力的完美解释,而且也对那些更注重实用性的想法嗤之以鼻。

事实上,这样的观念在过去已经被很多不同受人尊敬的思想家们所宣扬。比如记者Paul Lafarge1883年的文章《懒惰的权利》(The Right to be Lazy);经济学家John Maynard Keynes《我们后代的经济前景》(The Economic Possibilities of Our Grandchildren, 1930)以及哲学家伯特兰·罗素的《闲赋颂》(In Praise of Idleness,1935),其中罗素非常鲜明地表示:“各种德性中,善良的天性是全世界最需要的。善良的性情来自于悠闲和安全,而不是艰苦奋斗一生的结果。”

展开来说,无论从艺术圈还是其他社会行业来看,负债美学都给我们上了一堂有关当代社会形势的课:绝望并不能哺育创新,或是好的艺术。它只能生产出僵尸。

文 | Chris Wiley

译 | Elaine