来源:海杰视界观 文:海杰

黎朗作品《1974》

图像与文本的游戏几乎已被艺术家穷尽着,一方面,旨在通过图像与文本的互文关系进行文学意义上的叙事实验,另一方面,则是以在图像与文本之间存在的貌合神离的关系来反观图像的谎言与文本的荒谬。也就是说,仅仅在图像和文本之间寻找新的分叉是件艰难的事,不管是尝试弹性叙事的图文实验,还是注重思辨的图文互证的悖谬性,都未能摆脱图文固有的恩怨与联系。而艺术家黎朗的作品《1974》恰恰提供了第三条道路:他将自我个体的记忆作为主轴,并将图像和文本纳入其中。这件于2017年底在成都A4美术馆“回路:2000年以来的西南影像实验”中展出的作品,由于展场设置和展厅切割本身的完整性和有效性,使得我们在叙述这个作品时,也就意味着我们不得不去说这个展览。

黎朗在A4美术馆的展览现场

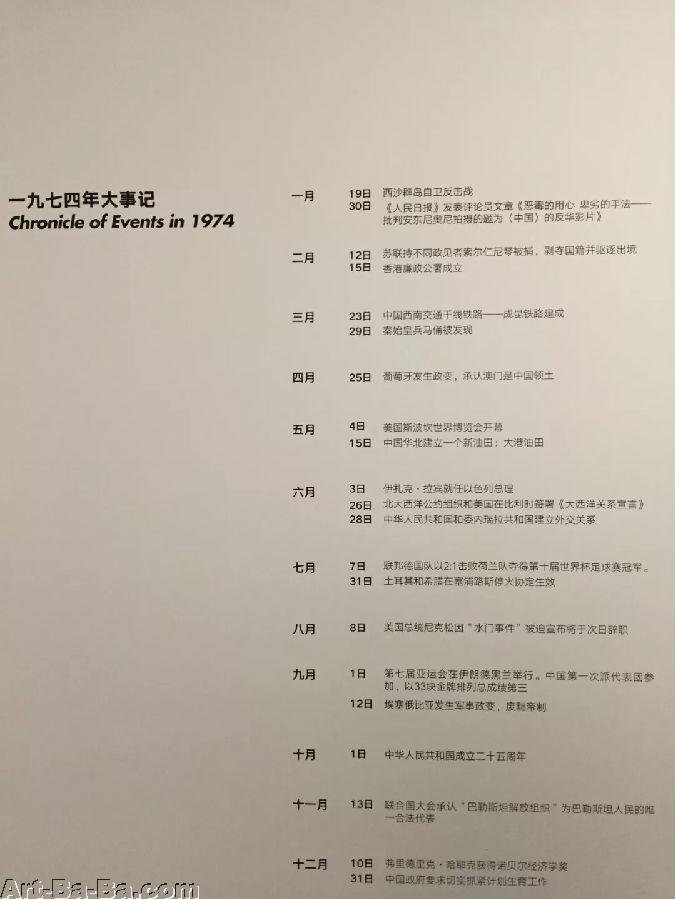

在他的展览单元,“1974”这个开启了黎朗记忆元年(中央人民广播电台整点新闻节目对于安东尼奥尼的纪录片《中国》的批判)的数字,在投影里模糊又令人印象深刻,官方视角的1974年大事件年表中英文印刷体文字贴在墙上,390张收来的家庭照片,全部框定在6×6的尺寸内,放置在五个方向各异的幻灯机里,每张照片上都写有1974年的手写字样,像是在幻灯机的明灭之间将我们拉回到1974年,但事实是,这些照片并没有准确的年代,而是被黎朗构建在1974年。展览最终的叙述走向是展览尾部艺术家手写的个人记忆事件和这段文字四川话独白。展览叙事编排从官方新闻,到构建的时代影像,从艺术家手写造假的日期,到个人手写的个体记忆与反思文字,从自我记忆中对于新闻提供的信息的亢奋到到自我对图像真实与谎言认知后的深思。在这个展览中,交织着两条线索,一条是官方的事件年表在自我记忆中的节节败退与图穷匕见,另一条是自我通过民间照片的时间命名和设置在进行另一场骗局。而我们竟然也信以为真,并且对这些年代久远的图片产生了情感上的依赖,是什么让我们对艺术家如此深信不疑?

黎朗在A4美术馆的展览现场

恰恰这就是黎朗记忆的一部分,被欺骗填充的记忆与岁月,如今,他需要充满情感又携带反思去呈现这个“旋涡”(按照麦克卢汉援引爱伦-坡小说《大漩涡》中水手的最佳逃生法则,就是跟随旋涡,研究其中的流动及走向,理性逃生。 )的运作原理,也就预示着他不得不再进行一次欺骗。图像这个看上去眼见为实的媒介,要看清它到底在说什么,就得看它此刻被谁操控。

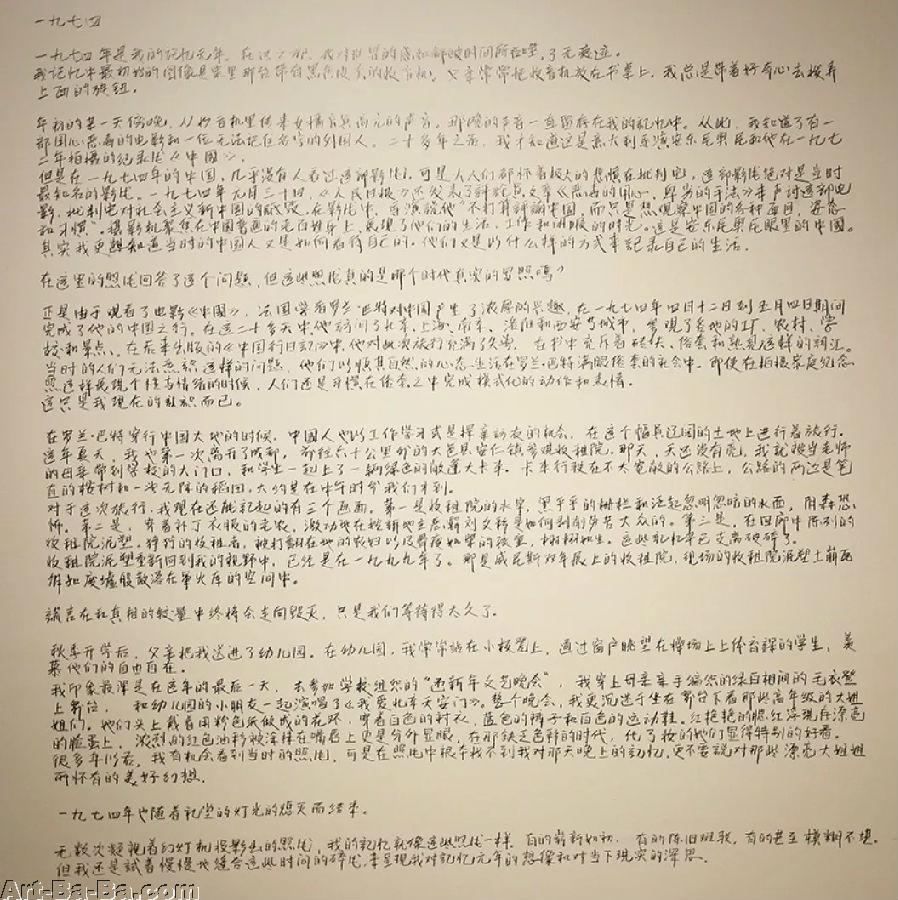

黎朗在A4美术馆手写的记忆。

看似这样的论述是在为黎朗对于图片真实性的揭秘叫好,事实上,真正打动我们的,恰恰是其中情感的部分,这是黎朗,作为一个个体的记忆档案与情感笔记,也是他生命中不断沉浮最终通过自我打捞的个人史。不管是记忆也好,情感也罢,都是一种经验的重启,而不是知识的论证或者逻辑的推进,尽管艺术家也或多或少地使用了其中的部分方法论。

黎朗作品《1974》

而沿着经验和记忆这条路线回溯,我们会发现它具有的脉络上的关联。

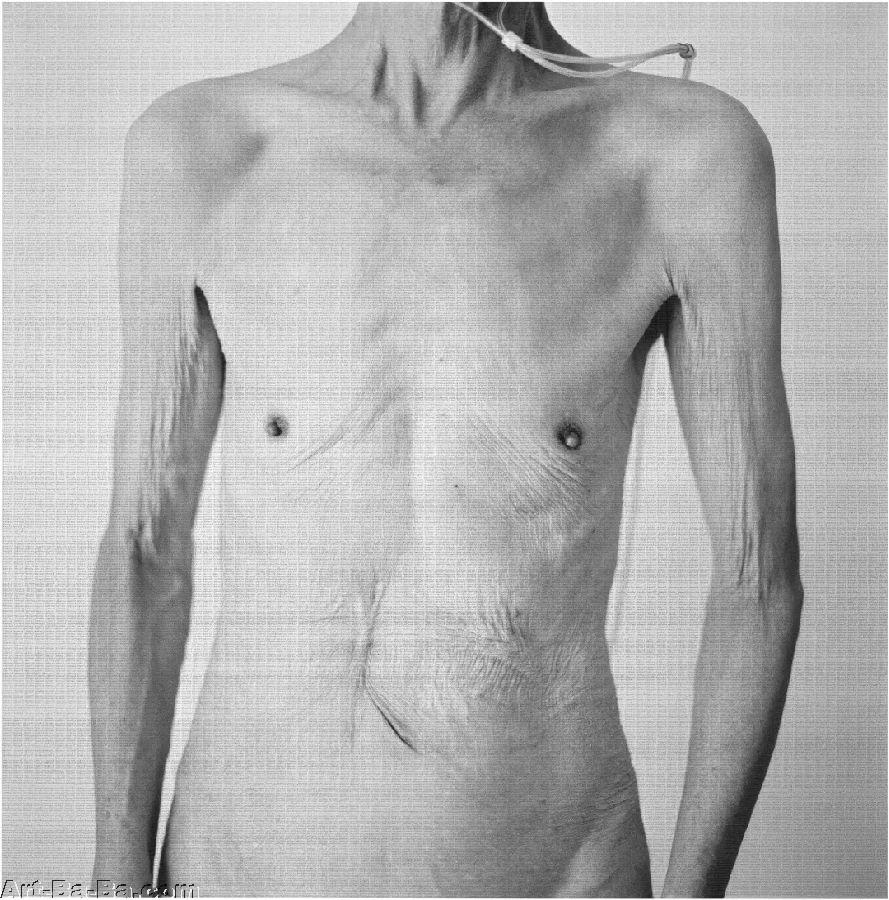

2014年,在成都开幕的纵目摄影双年展上,黎朗首度展出了他的作品《父亲》,他将已经去世的父亲生前的纪念照以及他为父亲拍摄的肖像、皮肤、脚印、毛发以及使用过的物件的照片打印出来,并在其上用铅笔书写父亲在世的每一天的日期。密集得令人窒息的手写日期与父亲残酷逼人的生命图像结合在一起,既令人感动瑟缩,又因为图像的伦理在艺术家书写表演中的消费嫌疑,使得我对他这组作品持有保留意见,因而对其作品的书写与解读推迟至今,反复观察和揣摩艺术家的脉络与实践指向,却最终由《1974》启动我对他创作的回溯。

黎朗作品《父亲 1927.12.03-2010.08.27》之身体A

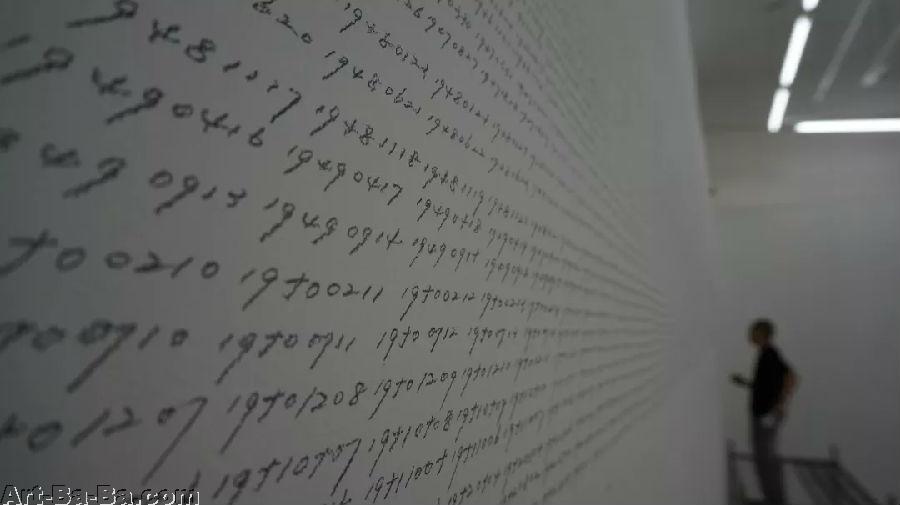

在《父亲》里,黎朗过于直接和急切地试图将自己时间的消耗具有的象征与父亲生命的所有时间进行一种对接,以此建立并强化父亲与自己之间的情感联系,这使得他的情感过于炽热与奔放。当然,这件作品为其后来的行为《30219》进行了很好的铺排。“30219”是艺术家父亲所有在世的日子总和,这抽象得有如电码的数字,在艺术家的书写中真正具有了编码的功能,他放弃了继续使用父亲的图像,而是直接在展墙上书写30219个日子,简单、朴素、坚韧、乏味甚至有些苦楚,这种近似于苦修的行为通过数字日期编码在记忆和情感上趋近于寂静与幽冥,而非视觉上的对视与回味。艺术家以自己的方式重新经历父亲的每一天,这个行为的过程造成的情感体验与个人心理震荡,或许还不止于与父亲的日子所建立的联系,还包括自我对于活着这件事情的体察与认知,这既是对父亲的陪伴与对话,也是与自我的对话。这是黎朗为自己寻找到的一个漫长的情感与记忆的解决方案。

墙面的书写过程。黎朗供图

墙面的刻抹过程。黎朗供图

时间,作为压榨和消磨的机器,将人从遗忘的旧疾中重新锻造,时间因此激活了记忆,所以,书写时间,就是书写弥足珍贵的生命体验。而艺术家在完成书写之后,采取了一个令人惊愕的举动:将其铲除。这个举动,是经历苦修之后,对于空无的写真,既是放下,也是送别,对父亲真正意义上的送别,也是对于这种陪伴行为的送别。只有铲除这个动作的发生,才可以真正看到艺术家作为情感纠结主体的阶段性纾解,时间消褪离去遗留的痕迹,却意外地触及到痛感,裸露在每一个被凿开的赫然在目的凹槽里,这是留给父亲的无字碑,同时也是艺术家自我生命经验的遗址。

黎朗作品《彝人》

而真正的时间的消耗被艺术家投放在更早一些时间的那组让他暴得大名的作品《彝人》(1995-2004)上,这组作品耗去他将近10年的时间,是他深入四川凉山彝族人的群居腹地拍摄所得,而这组照片在还未完结时,在1998年就曾荣获得美国琼斯母亲国际报道摄影最高奖。不知是受庄学本等人的人类学作业影响,抑或是民族影像本身的吸引力,早期纪实摄影实践者都充分表现出对于民族性的关注。而更早关注彝族的当属1899-1917年司职德国驻重庆总领事弗瑞兹-魏司(Fritz weiss),他在四川各地游历时就拍摄了一定数量的彝人肖像,大部分为彝人扎堆在一起的群像,这些百年前的群像里,彝族人既像被相机吸引而好奇,又有着似乎被驱赶到一起的仓惶感。1904年,法国驻滇总领事奥古斯特·弗朗索瓦(Auguste Francois,中译名:方苏雅)受命考察川滇铁路,北上四川,途径大凉山,拍摄了数十张彝人肖像,这些肖像多集中关注佩刀的彝人武士与身份尊贵的头人。也就是说,他们皆是以文献的路径进入彝族肖像采集的。而后来者黎朗是沿着纪实摄影的题材选择的思路进入,却是使用了更为诗性的视觉语言和情感表达,他将作品分成两个分支,一个是《彝人的土地》,以自然捕捉为主,另一个是《彝人的肖像》,绘制背景,进行有设定的拍摄。

黎朗作品《彝人》

彝人本身具有仪式性的装扮(擦尔瓦、裹绑腿、套毡袜)似乎有准备的抗拒着现代性的全面入侵,并且更具有以往纪实摄影成熟的语言适应性,即透过这种民族性符号与地理、气象景观的抽取,可以较为轻易地获得诗性特征。但这么说,并不表示任何人可以在此获得诗性的可能性,而是恰恰在于,在黎朗的《彝人的土地》分支里,其对于拍摄对象本身的生活与命运所具有的悲悯与体恤,以及由此情感促动的视觉处理能力:跪在雪地里闭目祈祷的青年;坐骡车赶路表情严肃的彝族男子;面向镜头侧立面露愁容的彝族妇女;恸哭悲戚的送葬……

黎朗作品《彝人》

即便如前文所说,彝人抗拒着现代性的入侵,黎朗还是在《彝人的肖像》里通过“照相术”这个现代性图像媒介的刻意亮相,呈现出它对于人们所期望的体面生活的塑造,在这个分支里,黎朗将绘制的阁楼、垂柳、公园、帆船等布景作为背景,邀请他们根据自己的喜好来选择穿着,进行拍摄。我们看到的影像里,以往穿着更具符号性的衣服和装饰在这个分支里很难看到:叼着烟,穿着流行板鞋,提着收录机的青年;手里夹着烟,身着飞龙图案表情扮酷的青年合影;戴着墨镜拉着手的姐妹俩……似乎这一现代性的媒介将他们从抵抗中唤醒,让他们放下那大雾弥漫中的民族性,变成一个无限接近都市的更具像素质量的现代青年。在这里,黎朗没有表现出对于民族性的迷恋,也没有沉醉于诗性的潜流,而是深刻地洞察着他们与现代性的距离和复杂情感,他们既像还愿一般站立在镜头前竭力表现出自己想拥有的某一刻,又掩饰不住其夹生的尴尬身份。而进入相机镜头的诸多道具也就像穿帮一样,为这种尴尬身份加力。

黎朗作品《彝人》

此刻,我们发觉,黎朗在最早对一个非私密议题时所表现出理性与情感的分界,在后面与父亲的情感对话中又显示出理性与情感的摇摆,而在对于1974年被政治穹顶遮罩的青春秘史中真正实现了交融。值得一提的是,在最近的《1974》里,黎朗展示了由记忆与情感统摄的图像与文本以及历史的漩涡,以及更为放松节制的控制力,可以说主线(记忆)温和笃定,分支(图像与文本)肌理分明。艺术家由此对自己20多年的艺术实践进行展演,某种程度上是对艺术界近年来的部分难题的纾解:一方面,知识已成为权力,被各方争夺,艺术正在陷入知识的泥淖;另一方面,经验已然被神化以至于玄化,成为幻术的道场。而黎朗却通过经验与记忆的重启,做到了在自己创作层面的制衡。

2018年2月9日写于天津