来源:卡塞尔 文:张营营

大多数去往纽约时代广场的人可能都未注意到一个地方,它位于百老汇第45街和46街之间的步行岛的尽头,站在格栅上,你听到的丰富和声并不是周围混杂广告牌声音的一部分,它实际上是马克斯·纽豪斯最著名的声音装置“时代广场(Times Square)”。这也是纽豪斯在美国的唯一一件装置作品。

这个特定于地点的声音装置,创作于1977年,后又运行至1992年,2002年在迪亚艺术基金会的赞助下成为了时代广场上“不可见”的永久性地标。这件作品可以说是完全受时代广场(环境)的启发,所以它只会存在于那里,而不会是别处。现在它每周7天,每天24小时地运行着,这些不断飘来的声音就像熙熙攘攘的人群中出现的一些幽灵,你很难捕捉到它。无论你是否对它有误解,它都实实在在地存在着。纽豪斯对这件作品的描述是:“它不存在于时间当中,我把声音从时间中提取出来,使它成为一个实体。”

在时代广场上,人们有时会抬头看向彼此,然后撞向对方;有时或与街头艺人一起摆造型、拍照片;当然这里还有世界上最好的玩具反斗城(注1)或好莱坞星球酒店。

注1:玩具反斗城(英语:Toys"R" Us,在其标志中的写法是Toys"Я" Us)是全球最大的玩具及婴幼儿用品零售商,通过整合各类品牌,向消费者提供全方位及一站式购物的体验。

1977年,也就是纽豪斯创作“时代广场”的年代,纽约有个著名脱衣舞俱乐部“拉登时代广场”,它跟今天的迪士尼世界有着很大的不同,但你可以想象那种场景与纽豪斯的声音装置之间的关系,以及在时代背景和周围环境发生变化之后,这些声音的意义是否发生了变化。我没有到过现场,因此我也无法想象。

下面是2014年12月份录制的一段视频,它真实记录了“时代广场”的一个视觉片段,但真实的声音长度要远大于现在我们所听到的。如果你有机会去到纽约,建议去寻找并现场感受一下。

由于篇幅和内容的相关性考虑,本篇文章对原文进行了少量删减(但依然很长,请谨慎阅读)

文章来源:http://en.doppiozero.com/materiali/max-neuhaus/neuhaus-time

作者:Patrick Javault

翻译:张营营

Neuhaus’ Time 纽豪斯的时间

马克斯·纽豪斯(Max Neuhaus)的作品在很大程度上是值得重新审视的,这不仅是因为它的内在品质,同时也因为它可以作为一种衡量艺术世界中对声音的理解发生变化的第一回标准(因为在他之前没有声音装置):声音可以是从现场录音、可以是对叙事性声音的编辑、也可以是以音乐逻辑为主体的存在。“声音艺术家”,他们拥有这样的称呼或者标签,通常是通过在音乐领域的平行活动中找到“合法性”。我们作为艺术的大众,通常没有太多时间去仔细聆听,我们往往是希望听到的更多对某些事物的反应(一个结果性的东西),因为“仔细聆听”就代表我们需要识别出这个声音,以及它的来源,或者必须读些东西来辅助了解它到底是怎么一回事。

我们是否可以拥有一种可靠的方法来理解这些声音呢?因为我们真的没有任何经验和它们发生联系。通常我们都不太相信自己的耳朵,而是更加信任自己的眼睛,因此,当我们试图用一些视觉的隐喻来分享我们的听觉体验时,我们是不自在的。

对于把声音装置作为一种具体的艺术形式来进行思考,纽豪斯的作品对我们有很大的帮助,历史当然也离不开它。马克斯·纽豪斯是一个激进的人,在那个时代,声音装置是唯一存在的可能,他在艺术舞台上找到了一条出路。他有能力说服并得到重要策展人、音乐学家、艺术评论家的认可,尽管他没有做音乐,而是创造了一些音乐的片段。这些片段在一个无法凸显的过程中慢慢成长起来,然后再被剪辑成一种透明的“听觉后像”。承认他重要性的一部分原因,很大程度上是因为他特立独行的艺术立场,以及他拒绝把理论作为艺术史前进的主要源动力。(跟艺术作品相比,我想纽豪斯应该更倾向于创作本身所带来的艺术内部驱动力对艺术史的影响。)

Max Neuhaus at Domaine de Kerguéhennec, Locmine, France,1986. Ph. Florian Kleinefenn; 1986年,马克斯·纽豪斯在法国,摄影/Florian Kleinefenn

主动倾听的意义是什么?我们能不能说任何的音乐爱好者都是主动倾听的实践者呢?约翰·凯奇和马克斯·纽豪斯在艺术实践的方向上有什么不同?凯奇想让我们相信一切都是音乐,或者一切都可以成为音乐。而对于已经抛弃音乐和音乐世界的马克斯·纽豪斯来说,我们对新声音的感知(一种我们是否可以把声音与声音背景分离开来的方式),恰巧是观众对纽豪斯作品的看法和反应。

纽豪斯的最后一件作品是为一个犹太教堂所创作的声音装置“Time Piece Stommeln”,一些二十世纪的钟声,它们每天在日出和日落之间鸣响13次。在那个时代的声景中能找到一个合适的地方实施这件作品或许对他来说更加重要。事实上,他从研究声音开始,纽豪斯就把自己的时间片段和日常生活联系在一起。艺术对他来说就是一场展示信仰的行为,早在1989年就有人这样写到:“这些作品的一个关键思想是:它们融入了社区的生活,它们了实现了一种统一,它们把社区的各种场地与活动从精神上联系到了一起。……”

纽豪斯不止一次地将他的作品比作是雕塑家的作品,其中的意义是远远超过我们能想到的这种简单的比喻的。随着时间的流逝,我们确信这个问题依然得不到回答,依然无法定义。让我们高兴的是,他想让我们听到和感觉到的东西就是如此特别,我们不能把它与通常意义上的音乐或者声音联系在一起进行比较,它既不单是视觉上的,也不单纯是空间上的。那回到凯奇和费尔德曼,他们分别以不同的方式引起我们的注意,但不同的是,纽豪斯拒绝创作音乐及原始声音,他的作品就像从梦中给出的礼物,它让我们几乎理解了一种特殊的声音是如何渗透到我们周围的,从而开辟了一条通往我们心灵的道路。这是一次真正的行动。

纽豪斯曾为onestar出版社(onestar presspublishing house)出版过一本书,书的每一页都是同一张照片,即他左耳的特写镜头,但图片的墨越来越少,最后画面慢慢消失。这本温和的出版物可以说是他的一份隐秘宣言。

Max Neuhaus at Domaine de Kerguéhennec, Locmine, France,1986. Ph. Florian Kleinefenn(同上)

“时代广场”是一件杰作,作品中也包含有生态与政治层面的解读,它不会是其他的任何东西,迪亚艺术基金会(Dia Art Foundation)重新激活了它,使它永久运行。在“时代广场”中你可以得到很多东西:从准种族主义到非物质化的作品形式;从开放式的访问到无限制的视觉;这段声音可能是闻所未闻的,它存在着,却不被轻易意识到。从规模和野心上讲,只有巴黎蒙帕纳斯地铁中未能实现的作品才可以跟“时代广场”相提并论。每天经过时代广场的上百万人口中,绝大多数人都没有注意到这个小岛中部的声音序列,特别令纽豪斯感到高兴的是,那些注意到它的人认为他们发现了一种偶然和未知的现象。纽豪斯就是这样被忽视的,但当他看到一个街头音乐家“污染”了他心爱的“荒岛”时,他很生气,认为这个人不仅破坏了作品,也破坏了其中的乐趣。

从罗伯特·史密森(Robert Smithson)到戈登·马特-克拉克(Gordon Matta-Clark),许多艺术家在那些观念艺术辉煌的时代里,就开始在城市和景观中进行大规模的艺术实践了。但纽豪斯可以说是这种入侵性艺术的最佳拥护者,他创作了可以渗透曼哈顿岛的声音景观。尽管,我们可以怀疑纽豪斯改变纽约警车警报声的那件作品的重要性,但在这个得克萨斯人身上我们可以看到一种独特而动人的气质:他轻松地扮演了原始先锋派的角色、选择在峡谷内发展他的声学研究、在声学上,他将城市和荒野等同起来。他想敞开音乐厅的大门,创作了“一个人的愿景”( A one man vision),这是一位革命者所做的一系列行动。简朴的布列兹在六十年代晚期就宣称歌剧院应该被烧毁了。

Max Neuhaus at Metro Montparnasse station, Paris, 1985.Ph. Florian Kleinefenn;1985年,纽豪斯在巴黎Metro Montparnasse 地铁站,摄影/Florian Kleinefenn

离开美国去欧洲,这不仅仅是一个明智的决定,也是纽豪斯的幸运。20世纪80年代早期,当代艺术得到了德国、瑞士以及法国艺术和文化机构的新一轮支持,对于废弃的城堡、宫殿和花园来说,这是一个新的时代。纽豪斯在这一次浪潮中找到了灵感,他能够在各种条件与场合中实施创作。但当时他缺乏理论的支撑,并且拒绝音乐世界对他声音作品的任何定论,这对他来说确实有些不利。

在纽豪斯的声音实践 - 曼哈顿的散步、水下的音频体验、一个无声的闹钟,或者Max Feed(一种家用音响混合系统)之间的联系是什么?这些声音碎片能够帮助我们获得更多的自由吗?或者能扩大我们的经验或触碰我们的良知吗?再或者是通过我们的移动在运动着的声音中重新感知一个地点或者一个建筑?

纽豪斯的作品似乎很容易与光和空间联系起来,而不是观念艺术。纽豪斯借用的是一种幻觉或者错觉,一种非记录的、非模仿的声音,是一种自然的存在。我们可以发现:房子里的某些设备所能听到和产生的声音,实际上是一种寄生的、移动的声音。人们或许还记得,80年代中期在巴塞尔艺术博览会上的一个很大的、空无一人的房间中,需要观众坐下来,竖起耳朵仔细聆听,以搞清楚房间里的空调或供暖系统所发出的声音到底是什么。

Max Neuhaus, Untitled (Domaine de Kerguehennec, Locminé),1993, colored pencil on paper, 75 x 97 cm; 75 x 20 cm. Collection Centrenational des arts plastiques. Ph. : Blaise Adilon;克斯·纽豪斯,无题(Domaine de Kerguehennec, Locminé),1993,纸上彩色铅笔,75 x 97 cm; 75 x 20 cm。摄影/Blaise Adilon

在马克斯·纽豪斯的作品“世界上最好的打击乐手”(Best Percussionist in the World)中,当时有一个人分享了一些关于听众与音乐世界关系的重要观点,他就是莫顿·费尔德曼(Morton Feldman)。纽豪斯在芝加哥艺术家俱乐部的楼梯间里表演了“丹麦国王”( The King of Denmark),“丹麦国王”完全是用手指来替代打击乐演奏工具进行演奏的,他要求演奏者要有一种特殊的、微妙的触感,正是这种微妙的触感,他才为那些为严肃的音乐作曲而演奏的打击乐创造了一种新形式。

与费尔德曼不同,纽豪斯有另外的追求和目的,他想摆脱“前卫音乐”这个词,对于他们这一代来说,那已经不再是一个寻找新的表达方式的起点,而是要重新创作新的音乐作品,就像抽象表现主义画家必须要推广一种新的绘画理念一样。这一次的新艺术是现象学和特定地点的。雕塑,是七十年代中期艺术领域中时代的代名词,对于纽约音乐学院来说,雕塑就是物体的代名词,也是“过程”的敌人。相反,对于纽豪斯这一代艺术家来说,雕塑可以是过程,可以是扩展的,也可以是参与性的,它可以带给观众很多新的内在体验,或自我发现的条件。

Max Neuhaus, Untitled (Lake Luzern), 1990, colored pencilon paper, 48 x 55 cm; 48 x 47 cm. Collection Fonds cantonal d'art contemporain,Genève. Ph. Blaise Adilon;马克斯·纽豪斯,无题(卢塞恩湖),1990,纸上彩色铅笔,48 x 55 cm; 48 x 47 cm。摄影/Blaise Adilon

纽豪斯经常声称,在R·穆雷·费舍尔(R. Murray Shaefer)出版他的著作之前,他就已经发明了“声景”的概念。无论如何,他对声景的理解要比加拿大理论家更为深刻,后者把城市的声音污染放在了突出的位置上,以表达他们乌托邦的观点。早在卡吉安(Cagean)时,纽豪斯就对声音产生了某种喜爱,不管是什么样的声音。如何在普遍的声音背景中区分出声音(作品)来呢,而不是通过音量?

Max Neuhaus, Infinite Lines From Elusive Sources #1,1993, colored pencil on paper, 59.5 x 121 cm; 59.5 x 40 cm. Ph. Blaise Adilon;马克斯 ·纽豪斯,其来源难以捉摸的无限线条 #1,1993,纸上彩色铅笔,59.5 x 121 cm; 59.5 x 40 cm。摄影/Blaise Adilon

纽豪斯不是一个抗议型的艺术家,虽然他每次都能改变我们对展览场所的看法,但他从未声称过要对某种制度进行批判。某种程度上讲,他的行为更简单、更坦率。他的作品植根于前卫音乐和抽象艺术,这让他的作品形式发生了拓展,他对美学的重新定义具有相当的政治性,也就更有价值。我们最好不要再说这样的一句令人敬畏的话:“我在艺术与生活的间隙中工作和创作”,与六七十年代的情况相比,这在今天听起来有些迂腐,也有点傻。

纽豪斯用来解释他作品的词汇可能跟一些诗歌有关,这让我们通过声音了解了艺术世界里的深刻变化。作为音乐家和装置创作者的赛斯·克卢特(Seth Cluett)可被视为马克斯•纽豪斯的继承者之一,他在展览中展示的一件作品更像是一部可以用来听的电影,它处理的是不同声音层之间的叠加,他将视觉层和声音层等同起来。这种对不同层次上的景观进行分割和对不同平面上的声音进行分割的方式,可以被称为“景观阅读”或“景观分析阅读”

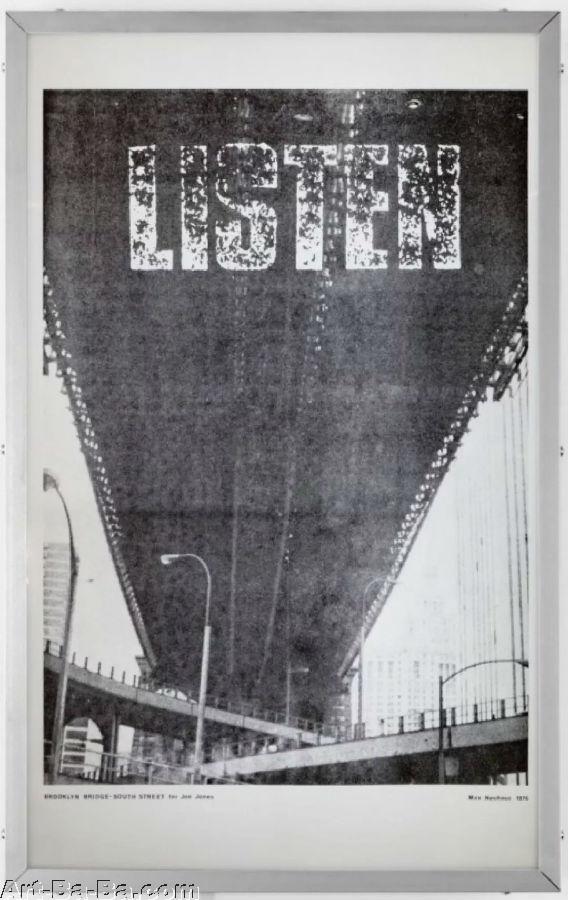

Max Neuhaus, Listen (Brooklyn Bridge-South Street),original poster/invitation mounted on lightbox for the exhibition, 1976;马克斯 ·纽豪斯,“听”(布鲁克林大桥-南大街),1976年展览,灯箱上的原始海报及邀请函

用妮娜·卡达里安(Nina Kadchadourian)的叫声所取代的汽车警报器,是一个充满幽默和无政府主义精神的好例子。在所有提到的作品案例中,都是记录下来的声音,它不是抽象的。但我们是否可以说少了点什么呢?或许是一种不安。“时代广场”是一个美好的半隐半现的形式,比如他在伯恩库萨勒(Bern Kunsthalle)创作的作品,就会产生令人不安的感觉。

纽豪斯最后的一件重要作品是“Time Piece Stommeln”,一个犹太教堂里的声音装置,它在日出和日落之间每天鸣响13次。时间的韵律节奏使纽豪斯的作品在一段时间内暂时忘记了前卫艺术的概念,它在小城市的日常生活中发挥了作用。除了作为一个半隐的作者,纽豪斯一直在寻找他的艺术理念,一个可以永久居住的地方。他简单的声音序列总是具有空间感、音调感、时间感和持续感,如果再要声称它们是纪念碑的一部分,就有点多此一举。

挑战那个时代最刺激也最大行其道的观念艺术,纽豪斯拒绝创造声音是具有他双重主张的:一、声音艺术可以等同于视觉艺术;二、声音艺术不应该是任何形式的傀儡,声音的运动比音乐本身更重要。但声音本身毫无价值,那该如何描述我们对纽豪斯作品的体验呢?也许只有细心敏感的人才能说出这些声音在他内心深处的一些反射吧。

引用费尔德曼的一句话:他的作品没有影响力,但他是今天声音艺术的一个里程碑。这也是本文论述的观点之一,它为我们提供了一个大而开放的反思性元素。

Nina Katchadourian,Natural Car Alarms, 2002, sound installation, birdcall alarms systems installedon cars, speakers. Courtesy the artist and Catharine Clark gallery. Ph. BlaiseAdilon;妮娜·卡达里安的叫声,自然汽车警报器,2002,声音装置,安装在汽车上的叫声警报系统和扬声器。摄影/BlaiseAdilon

* To be published by Les Presses duRéel at the end of 2017. 原文于2017年底由duRéel出版社出版