来源:ARTSHARD艺术碎片

“ .txt(笔记)”栏目专注于捕捉不同的观展视角,我们会定期邀请艺术家及艺术从业者对每周或每月感兴趣的展览进行独特角度的评析,把对展览和作品的感受、共鸣、反思传达给读者。第十四期邀请艺术写作者李博文,谈掩体空间与纹身店空间两个空间自身的关系。

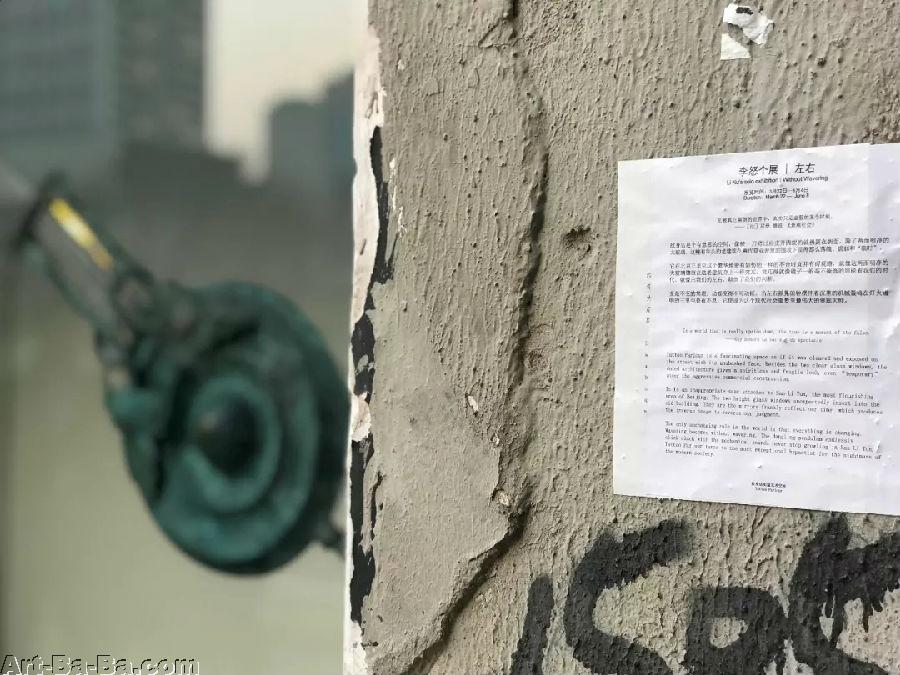

纹身店空间,李怒个人项目《左右》

掩体空间,黄幻和Alexandru Damboianu的展览《文化的负担》

纹身店和掩体结构(以及类似外交公寓之类的有特殊政治及社会意义的区域——无论如何,纹身-掩体-外交都是和身体直接相关的意象)都是为了极少量的人群而准备的,空间的“原初自身属性”即是排他性(一个空间是否一定都是有“原初自身属性”的?这可能才是白盒子式展厅的陷阱:逼迫我们走出白盒子,去寻找“有原初自身属性的空间”)。无论是(强子的)纹身还是(成功的)避难都是属于相对少数人的;而除了稀有之外,两者还分别意味着一种自主选择的磨难,和一种策略性的未雨绸缪。我们几乎可以想象纹身或避难这两种实践在人身体之上螺旋上升或下降的运动。出入纹身店,意味着尝试改变自我;而出入避难所,意味着尝试规避世界的改变。或者,如果我们的确在意的是像是哈德逊河里的尸体一般渐渐浮上水面的共时性的话,在这里,让-吕克·南希不奢望理解的东方身体在进入的过程中被别的什么人或物进入。作为掩体的身体,以及作为左青龙右白虎的人。两者是不会相见的:我们也可以想象这样一种末世社会——有纹身的人们是不会被允许进入什么避难所的。

纹身店空间,李怒个人项目《左右》

我们都熟悉的《生化危机》系列作品有一个经典的桥段:总有一两个老古董钟的钟摆不知道丢到哪里去了,而把这个钟摆找回来,放到其“原初的位置”中去,是继续发展故事的重要步骤:不知道在哪的什么暗门打开了,玩家得以继续冒险。不仅是《生化危机》,许多诸如此类的恐怖/冒险游戏都经常要求玩家去找回那丢失了的钟摆。英国皇家艺术学院雕塑系毕业的李怒在纹身店的《左右》则正相反:我曾看见有观众尝试去找那个事实上不存在的钟,也曾听到有观众询问这钟摆是不是从什么古董钟上拆下来的。尽管《左右》的展览呈现本身是完整的——不停左右摇摆的钟摆及特意制作的机器声;这件作品也很好地发展了李怒长期创作中的身体动态——对于普通观众甚至是“专业观众”来说,此完整性并不妨碍这钟摆作为某个更庞大装置其中的一个零部件的身份。而这应当也是《左右》的意义之一。

纹身店空间,李怒个人项目《左右》

比起这钟摆本身的物质特性来说,更重要的是这钟摆的循环运动,以及这循环运动的两个指向。纹身店空间左邻右里的巨大差别:一边是看起来要“瘘了”的破楼,一边是宏伟而光鲜的CHAO酒店。迥异而紧密相连的社会现实为这作品提供了舒适的环境。李怒作品有强烈图像学实践意味的指向性,这在其近期的“潜”及“甚嚣尘上”展览中都可见一斑,而《左右》的规律运动带来的笨重感是尤其轻盈的、随心所欲的。每次经过纹身店的时候我都会因此景象而着迷:经过纹身店的人们因这没头没尾的钟摆而着迷。在本地生活、工作的人们的通勤生活被这直愣愣冲着“日常性”无止境地前进的钟摆——无论如何,钟摆的规律性牢牢地将“日常性”攥在手里——打扰了;喝醉了的人们被这催眠的机器——无论如何,在规律性之上涌现的是疲惫、昏睡感——惊醒了;下榻CHAO酒店的外地人或是外国人也应当感到惊讶——无论如何,(本地的、别处的或是世界的)时间都去哪了?除此之外,我想要在此指出的是,对于这些人们来说,《左右》是额外迷人的,是因为一个非常明确的、间接原因:公共艺术的非目的地性。专程前来乃至慕名而来的观众在此得到的,往往没有偶然碰上展览的观众得到的要多。后者得到的是谜一样的(展览介绍标签在展期遭到涂抹,因此路过的人们甚至不能了解到这是一次当代艺术项目)、起着催眠作用的非现实;而对于熟悉这个景象的人们来说,钟摆因技术故障或其他原因停摆时可能会给人带来一种奇异的满足感或安定感——时间终于停摆了。

掩体空间,黄幻和Alexandru Damboianu的展览《文化的负担》

另一个不朽的电子游戏系列《辐射》把我们带到了掩体(在谈到掩体时我们总要谈到《辐射》)。尽管黄幻和Alexandru Damboianu都不算是在长期进行当代艺术创作——两人分别接受过舞蹈及建筑设计训练,现常于剧场中进行肢体表演及音乐实践——两人在防空洞中创作的《文化的负担》有一种惊人的成熟样貌,就像是什么事业中期艺术家在此类独特空间可能会做的一样。巨大、笨重、难以安装、危险而耸动的生锈金属作品很好地加强了空间本身带给人的压抑感,有幽闭恐惧症的人们再一次耸耸肩,就像阿特拉斯一样(艾茵·兰德不朽的、广受中国各地文艺书店喜爱的著作在此有额外明确而值得玩味的意义)。观众不太能够穿过这种展览面貌看到内在于作品本身的、不可被投射至其外部的不安(尽管这作品中的确有关于其自身的不安及惶恐——这主要体现在艺术家以自己的作品为背景拍大片儿照片这件事上)。我们可以在上个世纪的许多白人男性艺术家的创作中看到这种不可穿透性,也可以在许多中国艺术家于本世纪的创作中看到对于这种不可穿透性的拙劣模仿。后者欠缺的是一种以杂糅的存在主义式思考为基础的自我表达习惯(这种自我表达是面向自身展开的;面向观众展开的表达在此是次要的);因为,无论如何,他们并不买存在主义式思考的帐,他们倾向于相信这是一种舶来品(我们都清楚舶来品在这篇土地上有多高或多低的待遇——“额勒金德”)。让人遗憾的是,一位读者只能在李佳近期的外交公寓“独木舟摩托”展评中读到“艺术与大众的隔绝”这件事,读不到锋利,以及展览和评论中尝试打破这种隔绝的努力。

李佳写“颜磊 | ARTFORUM展评”,发表于ARTFORUM中文网微信公众平台的手机截屏,李博文提供

展览图片来源于掩体空间、纹身店