来源:HauserWirth画廊

美国当代艺术先锋、画廊代理艺术家佐伊·伦纳德(Zoe Leonard)的个展「调查」(Survey)已于2018年3月2日在纽约惠特尼美术馆(Whitney Museum of American Art)开幕,将持续至2018年6月10日,之后将于2018年11月4日至2019年3月25日在洛杉矶当代艺术博物馆(Museum of Contemporary Art, Los Angeles)展出。

「调查」是伦纳德在美国博物馆内的首场大型作品概览展。展览纵观伦纳德的艺术生涯,聚焦其对不同主题的探讨,包括:摄影史、性与性别、失去与悼念、迁移与流离、以及城市景观。在以下文章中,《纽约时报》(New York Times)著名艺术评论家霍兰德·考特(Holland Cotter)用感性的笔触带我们饱览「调查」的迷人作品与艺术家的创作生涯。

佐伊·伦纳德的讯息

烈如咒语

(本文译自《纽约时报》原文)

总有些展览拥有攫住你的魔力,令你无法忘却。1995年佐伊·伦纳德(Zoe Leonard)与宝拉·库伯画廊(Paula Cooper Gallery)合作的个展对我来说,便是如此。而此刻在惠特尼美国艺术博物馆(Whitney Museum of American Art)举行的伦纳德回顾展,设置在一片开阔以至回声可闻的空间里,将我直接带回到那个时刻。

那一年的库伯展没有安排在画廊,而是在伦纳德位于下东区的工作室,一个老旧的两室公寓中。并且我得以独自饱览,因为现场连一个负责安保的工作人员都没有。不过那间屋里也没什么值得偷的。墙上零星地挂着几幅没有相框的黑白照片,一幅照的是城市中的一株秃树,另一幅是一个女人蓬乱头发覆盖的后脑勺,还有幅写着“同志+骄傲+死亡”(“Gay + Proud + Dead”)的涂鸦。窗台和长条柜子上则排列着掏空、干瘪的水果皮,每一个都被针线密密缝合。

从实物角度讲,那场个展至少称得上不显山不露水。而在那个具体的时空氛围里,展览的丰富意蕴便凸显出来。其时艾滋病的阴霾正在纽约城中悄悄蔓延;移民街区日益受到中产阶级化的压迫;艺术界正处于巨大转变的边缘——首届军械库艺术展(Armory Show)在前一年刚刚举办。这般情形下,伦纳德的作品仿佛一声抗拒式的悲叹。

在一个开放如惠特尼博物馆的空间里重温当年的心境,是很难的,但「佐伊·伦纳德:调查」(“Zoe Leonard: Survey”)却几乎做到了。极其朴素的装置,全白的墙与窗,以及一系列经过严密编选的摄影作品。大部分照片摄于半空中——透过飞机舷窗拍摄的云,鸟瞰万里之下的海洋与大地。一条河流蜿蜒似闪耀的银线,庞大的城市则模糊黯淡,同一片粗糙布料几无差别。

这些作品用一个行李箱就可以装下,但展厅中却有不少箱子,准确地说,是56个深浅不一的蓝色古董旅行箱。它们排列在地板上组成了名为《1961年》的雕塑。那一年,伦纳德在纽约上州出生,箱子的个数则对应她现在的年纪。自2002年第一次组装以来,每年她都在其中添加一个箱子,为其艺术创作延伸出旅行的主题——在记忆、空间和时间中穿梭,直至未来。

对于这位艺术家来说,时间是具有韧度并裹挟充沛情感的媒介,其重要性不亚于摄影与雕塑。她的许多摄影作品都注有两个日期,拍摄的年份和冲印的年份,即使两者有时相差十年之久。她在雕塑与装置作品中所使用的材料,如古董旅行箱、水果皮和年代久远的明信片,因为拥有不可知的前世,使当下与过去在其作品中产生错综复杂的互动。

此次由洛杉矶当代美术馆(the Museum of Contemporary Art, Los Angeles)高级策展人贝内特·辛普森(Bennett Simpson)、瑞贝卡·玛塔隆(Rebecca Matalon)以及惠特尼艺术馆的伊丽莎白·雪曼(Elisabeth Sherman)共同策划的回顾展,基本遵循艺术家的创作时间线,但在某种程度上受制于未能被选入的作品。比如,使伦纳德在1992年蜚声国际的那件作品无可避免的缺席就尤为明显。

作为1992年文献展(Documenta)的参与者,伦纳德为德国卡塞尔一间著名的美术馆设计了一件装置作品。她清空了几间展厅里全部的陈列,只留下18世纪描绘女人的画作,并在其间穿插她自己创作的影像,19张女人阴部的特写照片,被拍摄者均为她的朋友和情人。这件冷静又骇人的作品将美学、政治、艺术史和个人传记杂糅为一体,立即成为酷儿女性主义艺术的代表作。

而这件作品只可能发生在那个特定的地点,乃至于时刻,不可能以原本的面貌重现。而缺少了与之具有同等震撼观感作品的惠特尼回顾展,也许会让观者就此错过伦纳德作品中内在的激进,即使那种强度确实地存在。

在其1990年摄于医学博物馆的女性蜡制解剖模型系列摄影作品中,卡塞尔的作品已初见端倪。由数十个散落在展厅地板上的缝合水果皮所组成的装置作品,让人不仅忆起艺术家1995年的个展,还有她本人当时的生活。作为释放能量艾滋病联盟(Act Up, AIDS Coalition to Unleash Power)的成员,她将那次展览献给1992年因艾滋病并发症去世的挚友,艺术家大卫·沃纳洛维奇(David Wojnarowicz)。

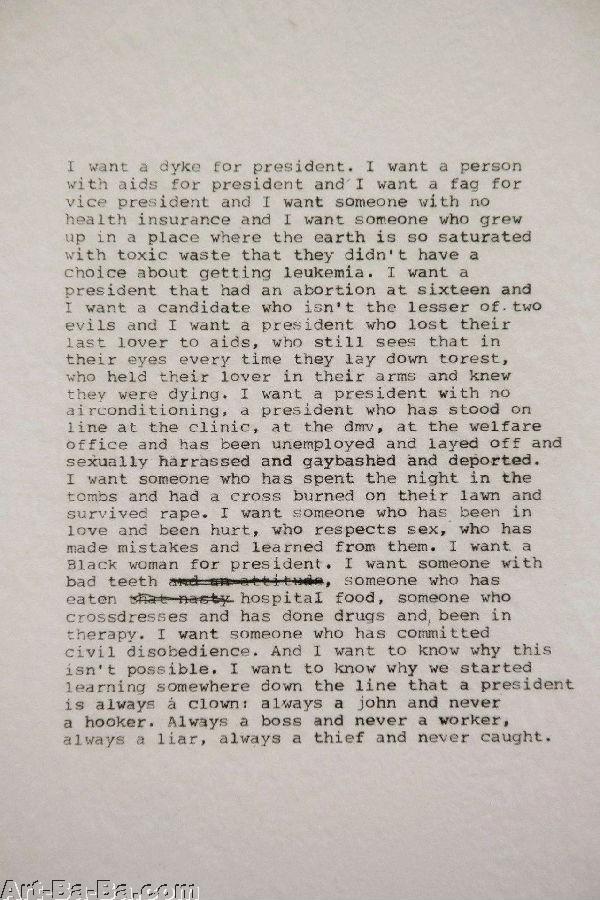

大卫去世的那一年,也是总统选举的年份,伦纳德创作了她最直截了当、引起最多政治讨论的作品——一份300字的反专制主义的声明。在半是宣言,半是愤懑的抗议中,艺术家呼吁彻底的变革。这份声明最初的打字机版本,一张有钢笔修改痕迹的半透明纸,也被收录在回顾展中。它的开头是这样的:“我想要一个女同性恋总统(I want a dyke for president)。”

接下去是,

“ 我想要一个没有医疗保险的总统,我想要一个在充斥着有毒废物的地球上生长,没有选择最终会患上白血病的总统。我想要一个在十六岁就堕过胎的总统,我想要一个不是两害相权取其轻的候选人,我想要因艾滋病失去了爱人,至今每次躺下满眼全是逝去的那人,曾把那将死之人抱在怀里的总统……”

(“I want someone with no

health insurance and I want someone who grew

up in a place where the earth is so saturated

with toxic waste that they didn’t have a

choice about getting leukemia. I want a

president that had an abortion at sixteen and

I want a candidate who isn’t the lesser of two

evils and I want a president who lost their

last lover to aids, who still sees that in

their eyes every time they lay down to rest,

who held their lover in their arms and knew

they were dying.”)

这份从未发表过的声明多年来以各种形式流传。可以说,《我想要一个总统》(I Want a President)之所以成为参与性公共艺术,是依靠人们自发的手手相传。2016年,这件作品再次受到极大关注。在大选前期,这份宣言被制成广告牌大小悬在距惠特尼美术馆不远的高线公园旁,迅速成为社交网络上的热点。

伦纳德的创作常常涉及合作。1993年,她与电影导演谢丽尔·邓耶(Cheryl Dunye)合作完成了一部作品。邓耶当时正在制作电影《寻找西瓜女》(Watermelon Woman),其部分故事围绕着好莱坞黑人同性恋女演员菲·理查德斯(Fae Richards)的人生展开,讲述种族主义如何阻碍她演艺事业的发展。伦纳德为这位女演员的生活所拍的纪实影像,构成了这部电影丰富的档案脚本。

事实上,菲·理查德斯是个虚构的人物。尽管她的“生活”无比逼真,惠特尼所展出的这组纪实影像确实是刻意营造的。作为图像叙事,这部由剧照组成的电影无疑是精巧的杰作。它不仅展现了伦纳德的叙事天才,更证明了她对摄影技术的精妙把控。

一些技术在伦纳德仍在使用时就已经被时代所淘汰。而她近期的作品似乎无法摆脱有关废弃的概念——当下将无可逃脱成为过去的命运。在集结了一组摄于1998-2009年的照片的《相似物档案》(The Analogue Portfolio)中,她采取一种不再有人使用的染料转移法,记录了一系列临街店铺的橱窗与外观,它们位于下东区或是艺术家曾到过的其他几个国家,古巴、墨西哥和乌干达。这些摄于十年或更久前的纽约商店,许多已不见,它们在全球化和房租飞涨的浪潮里成为过去,其他地方的小店想来也遭受了相似的命运。

然而伦纳德对于这种现实的感触,纵使强烈,也不会在单张图片中流露。她的艺术是通过另一种表现方式实现的,准确地说,一种刚好相反的方式。她的单幅图片有时甚至呈现出傻瓜相机纪念照式的单调乏味,而她对某个对象或主题的不断重现才真正透露了创作的重心。

只有在看到《相似物》(Analogue)影像的整体时间跨度后,你才能接收它们那富有表现力的讯息,恰似低音音符的徐徐轰鸣。当你发现2016年雕塑《临界点》(Tipping Point)中的那摞书,其实每本都是詹姆斯·鲍德温1963年的末世论《下一次将是烈火》(The Fire Next Time),看似普通的书堆便立刻化为一声呼告:阅之!

在2008年的装置《你看,我终于还是来了这里》(You see I am here after all),本次展览最庞大的作品中,艺术家穷尽了对重现的使用。近4000幅尼亚加拉瀑布的纪念明信片,在墙上排成巨大的格状拼贴画。对同一景像的描绘,所呈现出的细微差别,指向了印刷与彩色摄影技术的历史演变。作品的题目来源于某张明信片上手写的话语,书写者因到达“这里”而透露出胜利者的小小喜悦。但你不禁要疑惑,在批量生产所造就的同一性面前,“这里”究竟还能容纳多少属于个人的感受。

我们中的一些人会对智能手机时代的摄影产生类似的问题。对于越来越多的数码摄影爱好者来说,除非被拍下来,现实就不是真实的。也就是说,无中介的观看模式,比如艺术观看,正在被废弃。我们拍摄,发送或保存,然后继续拍摄,我们不再常常回看,更不会细细观赏我们所创造的图像。

我不知道伦纳德对这一切作何感想。但我很高兴她在创作这些不适于在Instagram上推送的艺术。我很开心她让我们驻足,问问自己“现在是怎么了”。我更欣慰地看到,在她回顾展的结尾是一组从过去岁月手中抢救回来的私人影像,那些四十年代末期她和她母亲、外祖母离开家乡波兰来美国时所抓拍的相片。我们看到海上的她们、甲板上的她们,然后看到她们来到纽约港与自由女神的合照。

这不过是些家庭影像。但正如她处理其他所在乎的事物的影像那样,通过复制、观看、再次观看,伦纳德将它们变成了自己的。我们在此所看到的是图像的图像。艺术家将旧照片放在工作室地板上,从上面翻拍,又小又远。在新的画面里,仍可触及的过去和迅速通过的当下重逢了,而两者皆是珍贵的,是我们的守护者。