来源:ARTSHARD艺术碎片

徐渠

2015 · 2016 · 2018

徐渠在他的艺术实践上最具标识性之处在于他往往以足够的距离凝视各种价值体系的流动过程。这些价值体系有时是经济的,有时是关于伦理,又或者地缘政治的。这些被关注的事物经常带有某种残酷性,却在美学上呈现一种疏离的美感。在和上海天线空间合作之初,徐渠便提出制作一系列具有完整结构的个展三部曲的想法。而在这一系列的展览实践中,也可以看到徐渠在创作上从专注在符号流通领域离开的转向。回顾这三个展览:“友谊万岁万万岁”(2015)、“教义”(2016)和“疼痛”(2018),它们在视觉体验带有一致性:没有搭建展墙的暗厅;拟人化的物件;带有大特写的录像被提升成近乎看板的尺寸。艺术家不特别费力地,让人们对尺度的参照因此脱焦,也让展览成为一个个想象的场景。于展览的第三部曲“疼痛”即将闭幕之际,艺术碎片邀请徐渠为这四年的工作进行一次总结。

Q

首先想听你介绍在这三部曲的最初设想和安排是什么?

徐渠

当初设想一个三部曲是有点和自己工作内容以及节奏较真的想法。在天线空间计划的第一个个展“友谊”前后,当时的工作所关注的兴趣点还比较复杂,即便展览本身也会被我容纳进研究和考虑里面。在“友谊”展中我涉及到了动物生产的题材,包括从养殖场到家庭的宠物乌龟,从北方街头的驴肉火烧(实质是马肉为多)再回到养马厂和屠宰车间,以及与香港的事件有关的雨伞装置《万万岁》。它们虽然是研究导向的工作,但在很多情况下,并不特别适合公共机构的展示。对我来说,天线空间作为新的画廊空间反而有一个合适的发挥余地。

2015年个展“友谊万岁万万岁”,万万岁(细节图)

做完“友谊”后,“教义”这个展览则更关注人和宗教、文化文本的互动,如你所说的,是一系列隐蔽的价值体系的流通过程。具体来说,我的兴趣在于同一个事物,譬如易经或串珠,在社会中如何因为各种历史记忆和社会环境的需求让它们的形式产生改变。而最新的“疼痛”更加关注社会不同阶层的生活方式和各种观看的方式,甚至透过中国民政系统的殡葬体制来折射出和地权、和官僚运作有关的反思。总之,更为清晰的是这几年工作的观察对象开始聚焦在自己生活的环境中,并且把触觉从工作室生产的范围向外延伸。

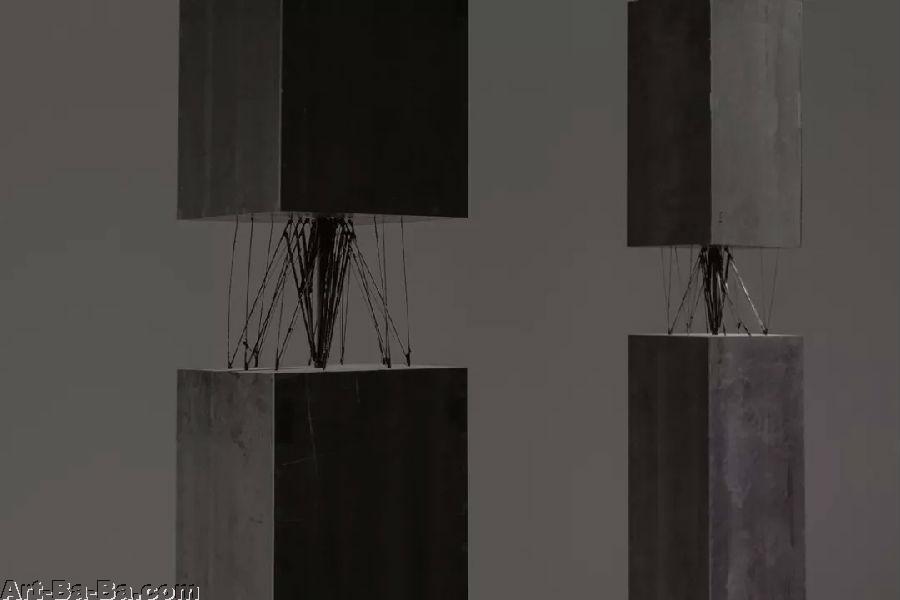

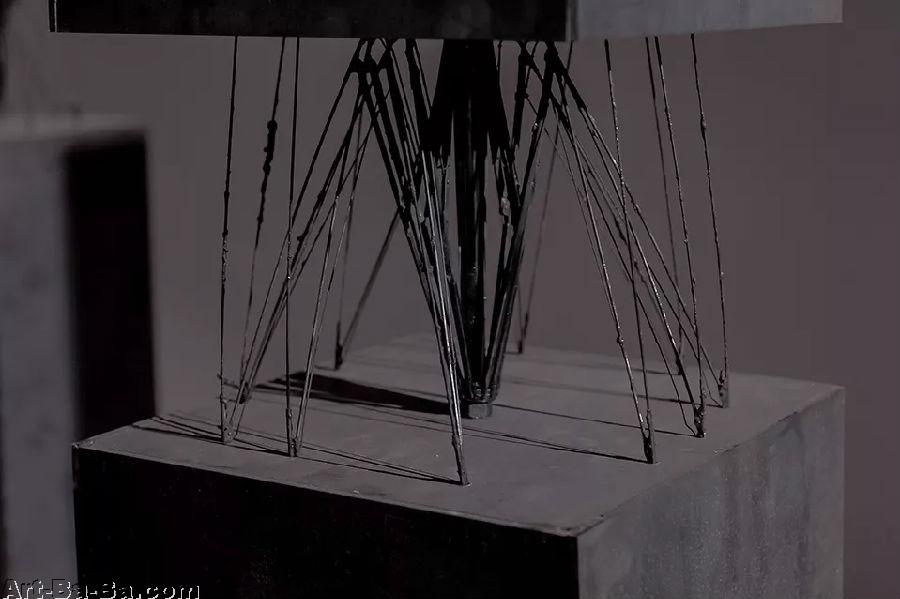

2016年个展“教义” 展览现场

2016年个展“教义”张清安, 装置, 90 x 120 x 20 cm x 4, 2016-6

Q

也许让我这样归纳你的三部曲:在“友谊万岁万万岁”中,你试着从人面对动物的互动中引出一种残酷的关系,并且在这个层面上谈论社会系统。中国社会的监控关系和实用主义式的信仰,成为展览“教义”的核心。“疼痛”展览探索亚文化和政治、行政两者的关系。与先前的展览相同的是——现成物都会被进行转喻,变成探索一个议题的方式。但这种主观的调研,其结果往往是感性的,因此并不必然提出一个明确的线索,而是一系列的感觉结构。你原先预设的三部曲样貌是什么呢?

徐渠

这三个展览和最初的预设真不一样。第一个展览做完后,其中跟拍摄动物有关的线索,本来有一些延续性的项目,是关于企鹅社会以及动物之间的跨物种交配。后来感觉到,那种对于动物世界的描绘,也许更多的是从新闻和媒体中的生产所传达给我们的。我此后更多的工作则是回到研究在现实生活中遭遇的各种问题,找到每个问题的多个呈现角度,让系统内外继续摩擦。

2015年个展“友谊万岁万万岁”

2018年个展“疼痛” 展览现场

Q

我想再继续谈谈“疼痛”——我感觉这个展览和你所介绍的状态其实蛮不一样的。也许先请你简述一下这个展览。

徐渠

“疼痛”是一种持续性的感受,无始无终。

在进展厅的第一件作品《狂热》是我观察身边做音乐的朋友。我感兴趣的是粉丝文化中的欲望,或者就说是狂热吧。这次合作请朋友以关于后人类恋爱场景的想象,作为主题进行音乐的制作时,最初是打算用于一件装置作品。我感兴趣的是呈现恋爱的狂热,如何让关系走向身体性的耳鬓厮磨。无论如何,这个音乐本来希望带有一种洗脑的格调。但在音乐做完之后,我想,真正更被关注的,还是作曲者和他音乐之间的关联。这也是粉丝的动力之一。我想,在工作的过程中,我开始带入这个角度。譬如说,我一直期待看到他的现场演出。

2018年个展“疼痛”,公共

2018年个展“疼痛”,灵山

在天线空间的中间展厅里,我呈现的另外两组作品是《公共》和《灵山》。《公共》是我在中国二三线城市地下迪厅的所见所闻,在那些迪厅的公共厕所里到处都是药片包装和针头,这些东西在我看来是某种亚文化的能量源泉,非常鲜活。这些实物被我送到广东的加工厂制作成合金镀铜的小物件,在展厅里散落一地,金光闪闪。与此呼应的是一件类似罗马帝国公共厕所的大理石装置,有别于那时人们在厕所里谈古论今,观众坐在上面恰恰能够面对另外一件录像作品《灵山》。而《灵山》的出发点是我在2017年买的一块墓地,离北京的工作室也不远。一开始,我好奇的是民政系统殡葬行业的运作模式。买完后发现和中国的房地产行业是一回事。今年我就在想,我买了总得做点什么事。直到一天看到竞技体育比赛中球员使用数钱的手势讽刺裁判后,我决定应该录一段这样的肢体动作,并把这个影像埋到墓地中。或许,有钱能使鬼推磨也是这个道理。

在展厅的最后一块区域,我制作了六个电视装置作品《蓝图》,这些由我买来的小米智能电视被我逐一敲破了屏幕,这些电子体如同人的伤口一样正在缓慢变化。

2018年个展“疼痛”,公共(细节)

Q

看这个展览,我会感觉我走到一个关于中国未来的晦涩图解当中。由关于仿生人恋爱的电子乐开场,视频中的主唱则如同公马一般站立。另一边,液晶屏幕的彩色血液正在渗漏。屏幕的显示,让我想起显微镜下破洞的视网膜,而它们排列地井然有序,也像是墓碑。回到展览中央,一旁的影片描摹人口饱和的中国。你实地调研中国北方的末世陵园,并在影片中,将腐败这种看不见的过程视觉化。而这也是加速末世的一股力量。《公共》这件作品将私人/公共空间自由的移置,则很有超现实艺术家路易斯·布努埃尔(Luis Bunuel)《自由的幻影》的味道。(电影里,人们一排排地坐在马桶上聊天,而吃饭则要羞涩地到小隔间去)你将议论公共事务的城邦治理场景,和在中国即将被扑灭的亚文化并置在一起。它们一方面是一种有机的联系,另一方面也塑造一种想象的场景。展览中,没有特别现实的事物,但是充满暴力、压抑、死亡、几乎是空无一人的场景。你怎么看这一次的展览中的这一层关于未来的面向?

2018年个展“疼痛”,公共(细节)

徐渠

我这几年的心得是,创作出的作品在摆放回展览中的时候,它们的可能意涵往往是向外发散的。观众走进这个展览空间非常重要,我个人的观点是观众也会变成想像之物,他和作品的关系同样会带来新的话题。或者说,所有的事物在展览空间里都会重新变成想像之物。另一方面,我们对未来进行想像,其原料恰恰是我们所处的现实堆砌而成。我并没有主动去开放阅读作品或展览的入口,这是画廊的职责。但,有时候我也会花时间做一些展览研究,就在工作室把即将展示的作品全部打开。类似一个展览的效果,而自己就琢磨寻找进入的渠道,当我离开工作室或展厅关闭电源的一瞬间,我会有演出开始了的激动。

2018年个展“疼痛”,蓝图

Q

能否在这边多说一些你的作品里面所设想的公众?

徐渠

公众的塑造过程是这样的:他们会被舆论引导,取得他们所应该需要的事物。譬如,怀有兴趣的艺术爱好者多有可能会迷失在自己的狂热中。当然,艺术家更多时候并不能过于关心个别观众的感受,反而是机制性的问题更为重要。我更关注这些平台以及平台背后的生产过程。具体而言,我更警惕公众的单一化。艺术系统中的精英化其实是个微不足道的问题,但如果公众真的单一化,那未来肯定是充满暴力、压抑和死亡的。

Q

你经常谈到大众对各种现象的“狂热”。你能不能举一下在这几次作品中涉及过那些历史上的狂热?

徐渠

马思聪的第一回旋曲和钢管舞,其实背后更大的脉络是社会变革时精英分子的回归和逃离(《示范》)。而易经书籍在海外的封面设计,面对着更多的是宗教信仰和政治信念的博弈(《易经》),街头运动和地下文化的迷恋则实际牵涉到制药行业的运作机制等等问题(《公共》)。

2018年个展“疼痛”,狂热作品截图

2018年个展“疼痛”,蓝图中左

Q

如果将每次展览视为一次次的视觉调研,你倾向于将他们转化为一些视觉或感性上的结构,并且通常带有一种身体感(残酷、不适,等等),而不是实质的知识。就这一点而言,你创作的若干细节常指向千禧年之交的“后感性”。这个松散而带有自发性的运动中,一批艺术家尝试拓展架上画以外的各种可能性:剧场、声音、录像。他们强调对于现场感、手感和即兴的把控;而另一批艺术家使用动物的创作激起许多的讨论。你怎么看待“后感性”这个资源呢?

徐渠

在“后感性”开始时,我刚进入美院系统学习。学院系统的单一性和社会系统的复杂性都影响了我。当时是通过艺术杂志了解到这些展览和作品,所以并不直观。现在看来应该是那个时期开放和碰撞的结果,艺术家关心的也是如何确立身份以及积极碰撞。这些碰撞会针对到社会的各个系统,这些系统运行至今更加牢固和复杂。这些碰撞的能量应该延续,甚至感觉应当加快碰撞的速度。

2015年个展“友谊万岁万万岁”,斑马(录像截帧)

2015年个展“友谊万岁万万岁”,习惯II

Q

后感性的创作中有一部分总是引起争议。你第一次个展中的动物三部曲就有一种类似的冷酷视角,简单的说就是政治不正确。你怎么看这件事情?

徐渠

现实中的暴力残酷远远超出我们的创作。展厅环境也会放大作品中的冷酷和暴力感,这也是我特别关注的一个问题。观众或许也能从展览中感受到隐藏在日常里的残酷。说回政治正确,它其实是多方角力的过程。以前聊到过,一旦一个群体能量大于另一个群体时,话语权不言而喻的会被能量大的群体控制。而我感兴趣的是个人经验如何发现一些未被分析描述的对象,这种经验也是我创作的基础。涉及动物的题材,其实也是如此。譬如在《斑马》中,这种屠宰本来就在日常的供应链当中。不会因为没有展示就不存在。当然,观众阅读理解的多样始终存在,这些阅读是最客观的东西,不同于系统内的评论。不过,我会更乐于和人聊聊我看到的问题,以及我为什么会这样看问题。

图片来源于天线空间