来源:艺术世界杂志

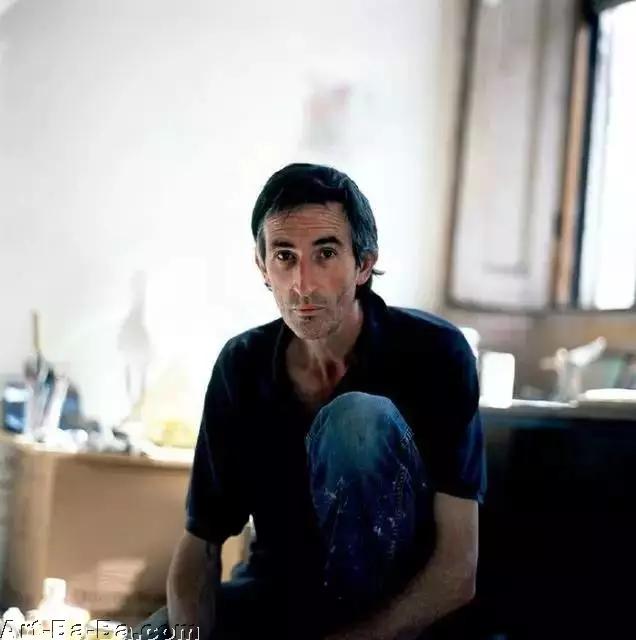

弗朗西斯•埃利斯(Francis Alÿs)

李亚迪|文

在墨西哥成为殖民地之前,Zócalo 广场曾是特诺奇提特兰(墨西哥古都)的仪典中心。它如今被称为宪法广场,纪念的却不是墨西哥政府的宪法,而是 1812 年的西班牙宪法。宪法广场是墨西哥沧桑历史的无声见证。少数人称它为“三文化”广场,因为这里曾有中世纪阿兹特克人所修建的金字塔大神庙,而据阿兹特克的神话记载,神庙的位置是宇宙的正中心。然而,十六世纪西班牙殖民者入侵,大神庙被毁,在原址基础上修建了教堂。三百年后,西班牙人被赶出墨西哥。墨西哥人在二十世纪五十年代建造起外交部大厦。然而,长期的殖民同化历史,墨西哥人已经失去了自己的语言与身份,无法接续古老的文明遗存,恰如历经战乱、千疮百孔的宪法广场。

1986 年,弗朗西斯•埃利斯(Francis Alÿs)来到墨西哥。这位古怪的艺术家或者说政治诗人,在宪法广场进行了一系列反理性的艺术行为。他厌恶理性的城市规划,也反对将现代化简化为社会工程。在早期的作品中,埃利斯采用的工作方法可以概括为“行走”,通过在主广场的位置变换,回应墨西哥城市生活的心理地理节奏。

弗朗西斯 · 埃利斯曾在采访中表示:“我花了很多时间在城市的各个角落溜达……很多作品的概念就在步行的时候蹦出来。作为一名艺术家,我的身份就等同于要在移动的环境中安置自己。我的作品是成功的记录和指南。语言的创造和城市的创造是并肩的,我的每一个创造是我另一个正在创造中的故事的碎片,是我试图绘制的城市地图。”

行走、溜达或“漂移”,是居伊•德波(Guy Debord)主导的情境主义国际(Situationist International)的基本实践,是一种穿过各种各样周围环境的快速旅行的方法或技巧。目的在于研究具体的地理环境中所包含的法则,以及对个体行为或情感造成的影响。漂移包括幽默嬉戏的建构行为和心理地理学的感受意识,与传统的旅游或散步概念完全不同。

弗朗西斯•埃利斯于 1997 年创作的录像作品中,他围绕着旗杆做圆周运动,羊从画面左侧不断加入,闷头跟在他身后,一起转椭圆形的圈。酷热的阳光下,坚硬挺直的旗杆投下浓重的阴影,埃利斯既是领头羊,又是牧羊人。他循环往复的动作,给人一种十分诡异的感觉。同时,背景中有规律的教堂钟声刮擦着耳膜,宗教暗示性明显。埃利斯在这片场地上,不再是承受上帝恩宠的牧羊人亚伯拉罕,而是自以为不断向前走,不断发展,但随着时间过去,最终变成历史的不断重复。此外,镜头远离旗杆俯瞰着,我们可以看到埃利斯在空间中的圈环式运动。尽管对身体和行走动态的强调被削减,我们却以另一种方式看到埃利斯运动的整体形态,对整个空间的圈状、对这个圈所暗含的时间和影像流转有了更为观念性的把握。

同样的环状结构还发生在伦敦 Fitzroy。短短 4 分钟的视频中,埃利斯围绕着这一场地作着圆周运动。环绕期间,他用一根木棍随意划过自己所经历的物件,比如栏杆,分分秒秒的声响裹挟着圆形的场地,仿佛一个钟表的表盘。空间与时间融合在一起。这种循环往复看似不可理喻,实是一种类似动物本能的占领,划定时空的新方式。

在 1997 年,埃利斯还记录了平凡的一天,从升旗到降旗共 12 个小时。人们随机聚散,镜头只是客观冷静地观察。在这片巨大的场地上,立在正中央的旗杆支配着整个场地,毒辣的墨西哥太阳把它的影子拉得长长的。整个场地像个巨大的日晷,划分了时空。影片里的主角是那些横越场地的人们,还有那些为了躲避日晒而站立在细长的旗杆影子里的人。

埃利斯潜入人群。但他总是孤独的,因为他又高又瘦,而其他人相对矮小,肤色也偏黑。他们前面放着工具箱和手写的“说明书”,标着自己能胜任的职业,比如管道工或刮大白,恰如国内街头常见的急需糊口的工人。城市空间因此变成一个露天求职场所。十六世纪时的 Zócalo 进行着农业劳动者和手工业者之前的商品交换,奴隶和战俘的交易。埃利斯面前摆着一只单肩背包,背包前靠着手写的牌子:游客(TURISTA)。其他人是在寻找工作,而他只是在寻找。他面前的说明牌“游客”似乎也表示他与浪漫的游人不同,他的目的不在于融入当地环境,也不是为了与当地人打成一片,而是为了让其他游客看到,看到他仿佛悠闲的焦虑与期待,反思外来者身份与当地的劳动者效率。

与 25 年前到达墨西哥的马尔克斯一样,埃利斯也打过冰块的主意。年轻的马尔克斯在这里找到了可以肆意想象的手法,可以毫无阻碍地突破层层阻碍,因此有了此时与彼时的交融:“多年以后,当奥雷连诺上校站在行刑队面前,一定会想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”而埃利斯采取的是神话,无为而为,他推着一个大冰块从一个街区到另一个街区,一开始弯着腰费力推行,到后来冰融化成小块,可以踢着走,直至最终消失。在这种漂移中,他在庞大的墨西哥城书写出可以随水蒸汽的蒸发而发散的现代寓言。

弗朗西斯•埃利斯,《栏杆》(Francis Alÿs, Railings),Zócalo,视频截图,2004

用波德莱尔笔下的浪荡子(Flaneur),或“超现实主义诗歌鼻祖”的兰波创造的罗宾逊(Robinsonner)⸺ 精神漫游者,甚至是德波的漂移者来形容埃利斯都是不准确的。他有时将目光聚焦本身,有时将注意力引开,只关注情境。情境注重的是一种时空性,旨在城市中构建新的情境,对抗资本建构的景观社会,以实现对日常生活的解放,具有更大的空间实践性。

同时,在漂移期间,他要暂时放下自己的社会属性、自己的工作和休闲活动,以及所有其他运动和行动的通常动机,使自己被途经的地形和遭遇的魅力所吸引。通过一种类似游戏的方式无视既有空间认知和意识形态,进而实现对现已功能分化或固化的城市空间的反叛与可能的转变,即从个人的艺术、肢体实践过渡到城市空间“概念”的转变,希望以此实现社会空间和日常生活的解放。与人们可能认为的相比,机会在这一活动中是次要因素:从漂移的观点看,与持续的流动、固定的场点和强烈阻止对特定地区进入或退出的中心相一致,城市有其心理地理学的地形线。

假如画一个坐标图,以 X 轴表示运动,Y 轴表示静止,用不同的色块表示群体与个人。由于能指与所指之间的关系不确定,所有元素都可以辩证地交换身份,因此如果将坐标轴反折,X 轴便可以表示静止,Y 轴表示运动。在时间维度里,静止的站立包含着永恒的行走,而行走中也有永恒的静止。那么整座城市就可以转化为一个亦动亦静的棋盘,心理地形线则是棋盘上隐含的生命线。在位于中心点的广场上呈现荒诞而不合时宜的行为,既是诗意的,又是具有现实具象含义的。

如同埃利斯所说:“诗意的许可像是一个中断⸺ 一个‘大内密探’,一次短路⸺ 打破了一个处于政治、社会、宗教忏悔、伦理、经济或军事层面上的危机或者萎靡状态的正在衰退的情境。通过诗意行为荒诞又时而不合时宜的特质,艺术触发着一个意义被悬置的瞬间,触发着对或许能揭示这个当前状况之荒诞性的无感的感受力。通过这项僭越的行为,诗意的行为让人从周身情况中退开一步……”这些诗意的行为以非理性跳脱寻常的理解,以荒诞昭示荒诞,并用现实打破现实。

弗朗西斯•埃利斯,《徒劳无功》(Francis Alÿs, Sometimes Making Something Leads to Nothing),墨西哥城,图片来自网络,1997