来源:艺术-小说 文:陆兴华

——对斯蒂格勒在国美的四个讨论班、三个工作坊的总结

[0] 引子

“必须思想和包扎(panser)作为逆人类世的那一打开或开放”,斯蒂格勒在 5月22日的国美讨论班中说。所有动物里,只有人是开放的,或者说敞开的;人的时间须敞开的,人的时代,也须敞开,每一个人所走进的时代,也须敞开。对这一“开放”或敞开的包扎,就是社会雕塑。如果人类世里,艺术有了新的任务,那么,它必须包扎和养护出一个逆人类世。这不是说艺术有了新任务,而是说,人类世里的当务之急使艺术的某一个过去被隐藏的任务明确化了。人类世里的艺术有了新的尺度、新的作为:必须去生产出逆人类熵。对这个像垃圾堆那样的生物圈-技术圈-体外化圈作出全新的思考和包括,不论你是科学家还是哲学家还是工程师或艺术家,这时就是有了全新的艺术作为,使艺术另有所为了。

[1]从体外化到社会雕塑

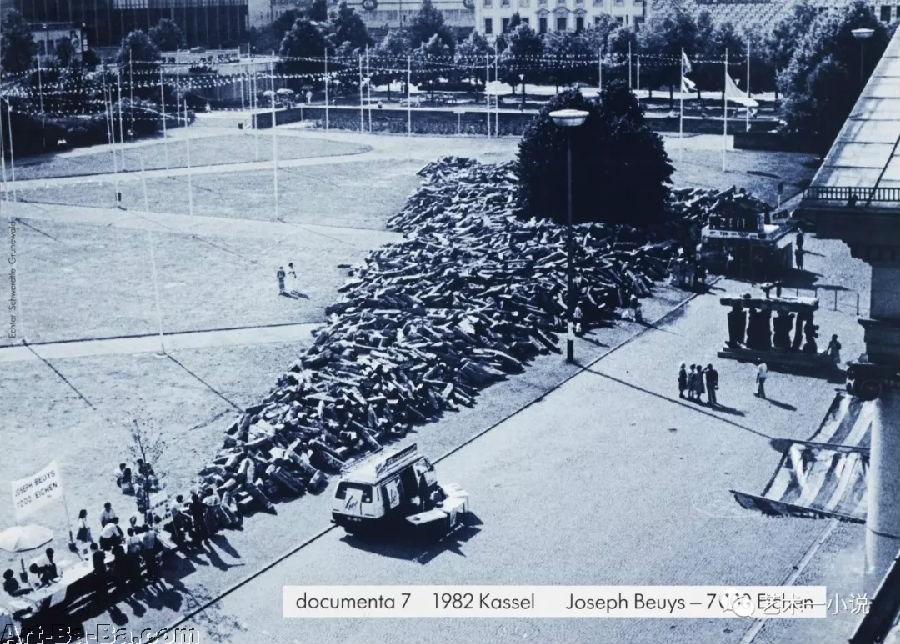

2017年,斯蒂格勒曾在国美的四次讨论班上重点介绍了他从美国生物学家阿尔弗雷德·洛特卡(Alfred Lotka)的生物学理论中发展出的那一“体外化(exosomatization)”眼光。[1]他用这一新的眼光来回收他自己过去的思想,尤其回收了他的关于一般器官学(generalorganology;他认为,不是生态,而是人的器官的不断的体外化,才是我们应该去关心的那个“生态”)和第三存留的思想。他从technosphere(技术圈)、 biosphere(生物圈)这两个概念中又引出了体外化圈(exosphere)这一概念,强调了人类生产出第三存留,使其脱功能化,在体外化圈子中格格不入,但又从中再功能化,用新的技术假肢来,重新汇入体外化圈中。今年的讨论班就从讨论这个体外化圈中的人的处境开始,从波依斯的社会雕塑这一概念出发,来讨论人类世里艺术如何才能另有作为。

斯蒂格勒认为,人在这个体外化圈中既可以增熵,也可以逆熵,这之间的逆转,需要我们集体地做社会雕塑。他从过去一年里对海德格尔的关于技术的核心概念的重新解释,来进一步扩展波依斯的“社会雕塑”这一号召,将它理解成了海德格尔的居有事件(Ereignis, co-appropriation,集体地去共同居有)。

注释

[1]体外化是一种器官发生的形式,生产出了非-活体器官,后者对于有机体的存活至关重要。因此,有机体配备了那些不光体内化,也就是有机的器官,而且也体外化的器官,也就是器官术式的器官。与有机器官不同,器官术式的器官之间的相互关系是不确定的,比如,它们与体内化器官,那些由它们所构成的心理-身体有机体,与它们在其中发展的社会组织之间的关系,是不确定的。因此,体外化造成了一种毒罐的情境,在其中,体外化的增补同时作为人类熵和逆人类熵,既拯救又威胁着作为被体外化的生命的心智形式。这里,心智起着一种至关重要的功能(在Georges Canguilhem的意义上和在Alfred North Whitehead意义上说的功能):去增加逆人类熵的潜能,减少走向人类熵的可能,因为,体外化总是不可避免地同时走向人类熵的死胡同的(Stiegler, The Neganthropocene, ed. and trans. by and with an introduction byDaniel Rossy, Open Humanities Press, 2018, 206)。

[2]Gestell是资本主义的算计系统,是人类世,Ereignis就是社会雕塑

斯蒂格勒认为,海德格尔由于对现代物理学、控制论抱有偏见,不能充分认识他自己的思想所揭示的真相,所以,他在人是向死而生的存在者这一看法里未能道出人与熵、人类熵之间的关系。他尖锐地指出,海德格尔说的人的向死而生,其实是向熵而生:在人的存在的每一步上,不努力逆熵,就在滑向熵增,就是在加速死亡的到来。人必须想办法逆熵,达到某种亚稳态(meta-stability),在生命的每一步上,都像走钢丝那样地殚精竭虑;生命过程是负人类熵。人的生命,据薛定谔指出,是逆熵的;而据怀德海说,人的生命也是理性在自然中的分枝(bifurcation)的结果,而分枝就是德里达说的延异;生命通过延异而活下来。

人的生命因此是这个星球的逆熵之内因。气候增温、地球生病或海平面上升,这些都是无法被阻挡的外在的成为,但人是内因(quasi cause):水手不是在与大海搏斗,要战胜之,而是在不断学习如何与大海玩游戏,将大海当钢琴来弹,而这就是社会雕塑。人无法克服人类世,但能用社会雕塑将它变成负人类熵,雕塑出一个负人类世。人因此才成为本星球的逆熵过程中的那一内因。人是像“深冬里的第一片绿”那样的一个个芽儿。人人都在其此在的历史中不断延异,每一阶段里都长出不同的芽,向异,而拖延死亡的到来。人的生命是这个星球上的唯一的逆熵因素。逆熵,所以是我们的社会雕塑的头号目标。

逆熵,而不是生态,也是我们的第一政治目标。但波依斯自己最后滑向了生态政治和绿党争权,我们应该比波依斯更宽广地理解社会雕塑,走得比他更远。波依斯思考的主要是西方民主的政治出路,而我们今天的思想标的,则是要使艺术在人类世中另有所为。另有所为,就是要做艺术在以前没有做过的事儿。具体是做哪些呢?

逆熵时,人的生命才是优美的。而去过一种标准化的好生活,别人怎样,我也就怎样,努力想要安逸,则是在加快熵增,是在走向死亡。于是,在人类世中,逆熵成了衡量我们的艺术实践的一条新的美学标准。

Ereignis是集体地重新居有;社会雕塑是一项集体的共同工作。

[3] 真正的工作和真正的作品

海德格尔从1940年代就开始认真思考现代技术,用Gestell来形容那些摆置我们人类存在的技术装置。中国高铁就是很典型的一个Gestell。那么,我们应该如何集体地重新学习、重新居有(appropriate)这个架空的我们的存在的技术支架呢?海德格尔说,脸书和微信这样的社交媒体,这样的Gestell也已成了我们的存在,而我们人类是在为它们跑腿了。而全体人民集体重新学习然后集体去居有的过程,就是Ereignis。这个过程被斯蒂格勒惊人地解释为:社会雕塑。所以,他说的这个社会雕塑,是远远大于波依斯的那种社会雕塑的,大到:我们必须用这种超级社会雕塑去逆转人类世,使之成为逆熵世。这是用Ereignis去雕塑Gestell。而当代艺术就处于这种超级社会雕塑的过程之中,必须担上这一重任。

这种社会雕塑是人人的真正的工作,也是人人的真正的作品。

斯蒂格勒纯粹从哲学角度上来说当代艺术在人类世中负有何种责任。如果从当代艺术的角度看,我们则能从中推导出这样一种方向:当代艺术的最高方向、最远目标,必须是:在人类世中生产出负人类熵。一个认真的艺术作品必须为我们集体地思考如何走向逆熵世这一点上作出贡献。它不光应该创造(creativity),还应该发明(inventivity)。一个当代艺术行动的第一原则必然是:逆熵。当代艺术必须为生产出负人类熵而作出新的发明。

一个当代艺术作品必须是work,本身必须是真正的工作和发明式作品的结合。艺术家是想要努力真正地去工作的人。波依斯说,他不想与那些不工作的人打交道。艺术收藏家正是那些不会工作的人。他们收购艺术作品,是为了发大财。他们的炒作是在加快熵增。当代艺术的理论、批评和艺术史回收,也全要依赖艺术市场,艺博会和拍卖会红火不红火、艺术品交易额的高低,决定着当代艺术的成色了。是艺术市场捏着艺术的那一条小命了。危险了!当代艺术本身也被绑在那个叫做艺术市场的Gestell上了。我们的艺术实践如果不能够集体地重新居有那个“艺术界”,那么,我们说的艺术界,就永远只是一个在两个抽屉之间倒腾的艺术品市场。艺术作品也将永远是被插标沿街拍卖的像糠秕那样的空壳产品。艺术和艺术家也因此都只能向熵而生。做艺术这件事也将永远远离逆熵这个大目标。

因此,在今天,身处当代艺术界,我们必须建立二期目标。第一期目标,就是集体地重新去居有那个艺术界。必须首先使我们自己手中的工作真正成为Werk,也成为作品本身,也由此使我们真正地去工作,向全社会示范如何去真正地工作,像教练和辅导员一样地认真和负责到底。第二期目标,是要使我们自己手上的工作逆熵,也就是使我们个人自己手上的工作成为社会雕塑:在我的工作改造着人类世的同时,我自己也被我的这一工作深刻地改变。只有我自己的社会雕塑才给我自己创造出了新的文化,也使我自己有了一个全新的世界,而用不着被动地去等待一个新的未来的到来,像埃隆.马斯克那样,惧怕着人工智能的专制独裁地发一些火箭,来给自己壮胆,掩盖自己的严重症状。

与马斯克做的相反,斯蒂格勒要我们坚信,手上打磨出什么样的新工具,我们才会得到什么样的未来。我们的未来是我们自己的社会雕塑的结果。未来,只是我们自己的作品。

[4]对波依斯的“社会雕塑”的拔高

波依斯认为,人们只能“通过将形式刻印在材料上,来表达自己。在语言上,人们就是这样做的。[…]这一刻印的特点[…]就形成文化”。[2]社会雕塑是一种能够表达一种判断的能力(to krinon):这是那一构成“雕塑过程”的思想本身的器官术。[3]

做雕塑,也是一种观察的思想的方法论。因为,“用了习惯的雕塑工具,人们就看到了平时察觉不到的雕塑物。[…]在进化轴上的社会有机体[…]在今天应该与一千年前不一样的”。[4]

但我们总是在资本主义系统或人类世里做艺术,我们如何带着症状地来克服症状呢?用社会雕塑!就此,波依斯说,“资本就是艺术所是的东西。资本,是人的能力,也是从中引出的那些东西”。[5]也就是说在社会雕塑过程中,一开始我们是被资本的负力牵制的,但在雕塑过程中,我们能逆转;资本的力量可被逆转为艺术的力量。

在做社会雕塑时,我们总已是先错和先病了!但是,波依斯说,“恰恰是通过错,我们才取得巨大的长进。我们不应该错了就放弃,说:啊!这是不行的,还是转到别的事上去吧。相反,如果我们说:这一错误我是不会就这么把它放过的,我想要将它做成某种东西”。社会雕塑必须是这样将错就错地借力逆转。

而且,社会雕塑也是我们不得不做出的的被动选择。因为,“人的存在已如此地半死,人已不觉得自己缺什么了,不知道对于它自己最重要的东西是什么了,因为人的脑袋里已经被共产主义和资本主义的政治系统塞满了各种东西,已不知道做人是怎么一回事了。人只是满足于别人塞给他们的东西了”。[6]我们只有在社会雕塑中去找到自己的已经失去的那些力量。

社会雕塑也是要将人带回到人最的自由创造式行动中。“成为雕塑的必要条件是,[…]它能[…]在材料、坚硬的材料的印记上表达出它自己。”[7]人人都能、都爱做这个!就像过去的人们用蜂蜡封信,那就是一个的社会雕塑行为。波依斯说,“‘所有人都是艺术家’这一程式引起了很多的愤怒,人们仍在继续误解它。这句话指向的是对于社会机体的改造。所有的人都能够、甚至应该加入这一改造社会机体的过程,如何我们想要使这一重大的任务能被完成的话。因为,只要有一个声音还能加入到这一社会雕塑中,我说的是只要有一个声音缺席,如果它未能加入,我们就必须等好久才能完成那一改造,要很久才能完成对社会的全新改造”。[8]社会雕塑须全社会一起参加。

总之,艺术不是可学的一种技巧,而是残留在我们身上的能力的超出我们主观控制的发挥甚至外溢。艺术处于在技术与魔法(宗教)之间,艺术是我们处于审美状态时的一种无意识地用出我们自己身上的魔法的过程。不管怎样,我们最后总还能够用艺术来应付。社会雕塑是我们抛开精英艺术式行动而开始的人人都有能力做出的艺术行动。这最终是对我们身上潜伏的那些未知魔力的依赖。

[5]用艺术去雕塑去那些反-社会式雕塑

市场营销和大众媒体就是一种反-社会雕塑。这种反-社会的雕塑的结果,就是后-真相。自由是、发明、创造、和发现,但同时也是毁灭的可能性--往往是自我毁灭。艺术是用来治疗这一倾向的手段。艺术在做社会雕塑时,同时也将艺术家雕塑到了一个新的“我们”之中。

社会雕塑基于弗洛伊德的心理分析学说来说,就是我们的集体的去-功能化和再-功能化。社会雕塑是我们积极地使用梦的功能,来重新塑造被打乱的现实。

斯蒂格勒想要重新激活波依斯的社会雕塑概念,号召我们用它来塑造逆人类纪:将我们的末世绝境当作雕塑的对象。

杜尚在其日记中就已指出,正如机器使工人无产阶级化,照相机也使艺术家无产阶级化。但是,我们手上的能力和魔力仍潜服在我们身上,只是我们不能完整运用了而已!通过社会雕塑,它们才能重新被我们带动,在使用中被加强!我们不能坐等送来的新技术,那正是使我们无产阶级化的原因,而是社会雕塑来引导我们身上的潜力,恢复我们的“雕塑”能力:去做真正的工作,使我们的作品开放,成为无限的工作。社交网络正在促使一种新的野蛮的到来,它们用数据这一形式用大数据和深度学习来抽取和开发我们的存留。

这时,人人是艺术家这一句话的真正的意思就应该是:我们人人都应该比如说通过社会雕塑,来改造社会交媒体,颠覆它,使之转而成为我们的新工具。社交媒体是反社会的,而当我们逆转,哪怕朋友圈也能成为我们的新工具。

德里达说,雕塑是时间和空间的紧构(stricture),是要使空间不先于时间,也使时间不先于空间。梅洛-庞蒂说,雕塑是要走到时间和空间、形式和材料的差异化之中,并更走到之外。雕塑将我们带进新的自由之中。它解放我们的身体姿势,海德格尔说。在空间中被空间所雕塑的,是时间,结果是生产出逆人类世里的无限的预存,也就是说,生产出了逆人类知识。

[6]体外化与社会雕塑

另外,我们还必须全新地来思考数码第三存留之现实。也正是今天的数码第三存留使得我们用时间去雕塑空间又变得可能,比用时间去雕刻更好,因为这一数码第三存留是社会性的,而我们是在空间内并通过空间来雕塑它的,雕塑它也就是在雕塑社会。

我们也应该将社会雕塑看作是一个延异的过程。德里达曾思考到这一点,他同时也将它看作对踪迹的布排:我们从它那儿的每一次延异,都将不一样;同一个人从这同一个踪迹那里延异开来,也将次次都延异得不一样。哪怕我们去保护古建筑,我们也是这样次次都延异的:源头和终点永远在未来。社会雕塑是要使它保持开放。我们每次做完社会雕塑,自己也都不一样了。雕塑社会也在雕塑那一个“我们”。

斯蒂格勒还要求我们必须从体外化的角度,来敲定什么是社会雕塑。2012年在里约首映的纪录片《人类世》里这样重申:“我们塑造了我们的过去,我们正塑造着我们的当前,我们也能塑造我们的未来”。今天的建筑行业中,Buildinginformation modeling已成为常规, 互动混凝土也将流行。这些都是社会雕塑的可能的形式,是好是坏先不管的话。我们也必须开始我们的。

人是Noetic poiesis,是心智式自我再生者,是生长和开放。布朗肖说,我们不会真正完成我们的作品(工作)的,恰恰是因为:作品或真正的工作是开放的,是无限的。社会雕塑是无限的工作。

社会雕塑作为关怀的艺术,也是体外化过程中的反熵的诚实力量。人在深渊前走钢丝,大病痊愈后将从山顶上一路轻风地回到世界。

在4月22日的国美讨论班中,斯蒂格勒指出,

社会雕塑是艺术家、思想家和想要继续做公民的公民--成为携带未来的独特者--的无限的工作。这工作要求我们发明新的政治性经济,后者也必须是弗洛伊特在说利比多经济时所指向的新的欲望经济。无限的对象,是欲望的对象(在柏拉图的《会饮篇》所指的那种)。

这要求我们从工作的角度重新思考工匠、艺术家和社会性,因为工作是以各种各样的方式属于艺术家的、工匠和公民也就是说属于城邦的居民的。我们的工作必须是对于我们的欲望对象的关怀,这样我们才是生产出了新知识,因为,工作是知识的一种形式,也同时做出了作品。人人都能这样做真正的工作和做出了作品,人人也就自然都是艺术家了。

而且,斯蒂格勒认为,社会雕塑也是一种互相的改造,甚至互相的治疗:

这也要求我们一方面抓住我们时代比如说作为智慧城市的时代的第三存留,将这些第三存留转变成为社会雕塑的工具,另一方面,抓住概念,像拉克斯媒体团体所说,将它们当作我们的工具:我正是用了我上面说的这些概念,来与你们一起雕塑社会性,也将你们雕塑进了我们所说的话里。而你就是这样的一个社会存在者,因为你是时间性的。[9]

在26日的讨论班中,斯蒂格勒说到社会雕塑:在人类世的最后阶段,艺术能做什么?我们已到达一种末世阶段,到达了一种宇宙式的末世关头,到了一个不可逾越的极限,从这里开始我们只能做社会雕塑了。这是对于他过去三年里在国美里反复演练的那些立场的回收。他提纲挈领地指出,文化工业通过毁灭社会性,来雕塑我们的行为。我们应该回击,去做出我们自己的社会雕塑,治疗了我们自己之后,再去表达出我们自己,去形成一个新的“我们”。

我们的艺术、建筑、城规作品是要:通过打开时代来表达这个时代,操劳它、雕塑它、培育它。反过来说,人的感性也是可以被雕塑的;社会雕塑也是在相互雕塑我们的自己的感性。人的心智是也是可塑的。在技术座架上,我们存在者带动的居有事件本身能成为社会雕塑,去颠覆技术座架,挣脱技术对我们的摆置,主动破坏我们身上的旧有的技术器官,去获得新的自由。

人是必然开放的,在其体外化过程中被反复雕塑,使这一体外化也成为集体的社会雕塑的一部分。

[7]社会雕塑作为人类的自我治疗和自我寻找的手段

波依斯的“社会雕塑”这一观念扩展了杜尚的现成品艺术这一概念。社会雕塑对于波依斯而言是一种粗劳动,一种此时还说不清的劳动,是个人主动出击,去按压、重塑、绝对地限制面前的物质现实。作为社会雕塑的艺术,对于波依斯而言,是一种突袭,是从遗忘中惊现,是要在治愈后重新雀跃,造成某种坚执和惊吓,激活观众身上的某些被压抑的经验。波伊斯的作品里就埋着能让我们这样震惊的各种“索引”。而且,波伊斯自己就说,“社会雕塑通过语言来实现,也是像思想那样来开始的”)。[10]而且,波依斯甚至说,“思想也用材料,用声音和纸笔,也是在做社会雕塑”。就连写,也是社会雕塑。[11]

在说到我们为什么人人都应该展开自己的社会雕塑时,波伊斯说:我们人人内心深处都有一种“对于任务的爱”!我们多么渴望有我们崇拜的大师兄来给我们分派任务啊!好想让偶像把更难的任务优先交给我,好让我中途更历尽艰险!儿童时代,我们和妈妈之间的联合行动,都导向这种寻找到伟大任务的壮严时刻。艺术家是在成年时也能努力这样做的人。做展览时,我们就会有这种重大任务压在自己头上的感觉。这时,每一个作品都是我们正在寻找的那一个任务的索引了(波伊斯说,观众正是面对了这一索引而被感动,而不是直接面对作品表面,被上面的材料所感动;那一看不见的压倒一切的“任务”,才令观众感动!)。展览上放的仍是关于艺术家的工作的菜单或目录。艺术展览,就是艺术家要带观众去看她朦胧中准备去攀登的那个她自己也还说不大清、但已被它感动得不行的山峰。

7000棵橡树

社会雕塑将我们时代的感性苦难当成了创作的材料。而正是艺术的虚构使一个人工制品、技术假肢向我们开放,不再对我们有毒,如悲剧这种技术在古希腊时,就是一种疗救术,在广义器官术的意义上,在感性的谱系中,都有这一效果。本来是悲剧,但由于观众像做社会雕塑般地加入,来将自己的苦难当作雕塑材料,它就反而成了一种集体治疗。

而人工制品的这一人工性(如手机屏幕)也正是使个人原子化的原因:这正是普罗泰戈拉向我们讲述普罗米修斯和厄毗米修斯的神话的原因。人是后知后觉的,中了自己的人工制品的毒,只有被疗救时,人才能优美地成为人。这也是人工制品如手机在当代艺术中造成恐慌的原因,因为它与人的假肢相连,但这也同时使得艺术成为必需,因为只有艺术才能连接那一技术带来的冲动式的野蛮:比方说,如何积极地去利用从人类的心理底层侧漏出来的那些以前都被压抑的朋友圈或脸书里展露出来的那些野蛮因素?而艺术正是通过新的人工制品、以欲望的形式来工作的。艺术通过欲望升华了这种带着最原始的野蛮的冲动,使其变成友爱。它通过社会雕塑,来生产出新的存留,做成作品,来中介。[12]

斯蒂格勒指出,新的技术装置使我们的身体产生出新的人工器官、新的身体幻觉。选择哪些新器官、新幻觉留下,哪些去掉,这一选择过程,才是“艺术”。换句话说,我们在使用新的人工假肢时,身体上会产生很多新的人工器官,做艺术,是要筛选这些新的人工些器官,跟着留下的那些器官去继续生活。

我们在困境和危机中的无所不用其极,正是“艺”术在过去二十五个世纪里的行径。斯蒂格勒说,我们用来摆脱自己的困境、恢复我们的健康、重新燃起对新的未来的信仰,使我们重新去爱的那千千万万种手段、伎俩、诡计、自欺、制幻、致幻里的每一次、每一种,都是艺术。[13]希腊悲剧里,凡人从宙斯手里接过火种,从此就悲怆了。他们只能从技术的后果里作出精神升华了。精神首先是指萦绕着我们人类的这种状态:我们手里的技术同时对我们有益但又有毒。精神首先是幻想,是各种粘稠物,各种可升华物,是增补和短记忆,和针对这种萦绕及其病理的关照的技术系统。[14]在被具体化之前,它们都是艺术物,像魔法道具,之后,才成为技术物。它们是用来将我们自己从被新技术中毒的状态中拉出来的手段。

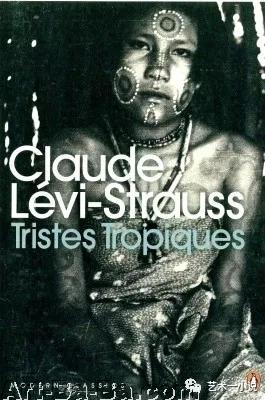

所以,在强调社会集体地作出的波伊斯的社会雕塑概念,和强调对于人类世的集体改造的斯蒂格勒的对社会雕塑的当代阐释之上,我们还应该加上这么一条:雕塑是一种我们不知道在做什么,我们想做什么与最终做了什么会脱节的事儿,因为,哪怕我们失去了活、做和思的知识,手上仍会有我们自己都不能够理解的那些魔法。社会雕塑是一种perormative式的活动。在重复中,我们身上原有的那些魔力被使用了出来,我们就获得了自己原来认为没有的能力。在《妒忌的制陶女》中,我们看到列维-斯特劳斯被制陶女与其陶器之间的关系惊倒了:

女人,陶器的充足因,因着其制作的陶器而变形。在身体上的外在方面,她道德地被整合到了陶器之中中。在女人和陶器之间,一种移喻的关系被转变成为隐喻的关系(1210)。

更惊人地,列维-斯特劳斯观察到:

在我们的文明中所说的各种艺术中,制陶可能是最直接地被完成的一个过程,在材料和成品之间极少中介,直接由作者的手完成,在被烘制前就已完成(《文集》,1207)。

而且,

一切都在推动制作者用直接和狭窄的方式去制陶(1208)。

也就是说,制作方法论是被简化到了在无意识的操作层面上就可被彻底执行。而且能在很下意识地被传承,都无法被解释:

学做制陶时,幼儿会如此严格地模仿他们的指导者,他们的作品总能体现出哪怕极小的特别之处。[…]不论小还是老,制陶者的风格和制作知识总是来自其所居的家庭。而且,关于制陶技术的知识总被认为是私下的事务。人们只在家庭内谈论它(1209)。

在这一制陶的例子中,我们看到了人的雕塑能力里潜伏着无数种可能,不经教育和培养就已存在。这样看,雕塑过程也是在将人身上的这些潜力牵引出来的过程,而这些潜力是无穷的,可被不断开掘。社会雕塑是在将人人身上的所有

潜力都牵引出来,来改造这个民主社会(波依斯),或来延异这个人类的命运大限也就是人类世(斯蒂格勒)。

注释

[13]“那些被艺术家用来实现其事业的千千万万种方式,一般就被称作tekhnaï, 正是后者命名了艺术:tekhnè。原来,艺术家是没有自己的事务的,到了十九世纪,艺术才脱去其工业-技术功能,在政治和经济的权力上讲自治了,或至少它自己以为是这样地自治了。但它很有快地又找到它的新功能。1855年第一届世博会所倡导的新艺术,在包豪斯运动中得到了重申:重新强调艺术、工匠、技术和工业之间的联系。Peter Behrens在1909年开设了第一个设计事务所(Stiegler, Dela misère symbolique: 2. La catastrophè du sensible, Galilée, 2012, p.380-81.)。”工业与艺术的无法分开,是因为技术从头至尾串联着它们。

[8]小结

我们体外化,而破坏了环境,用新技术去改造环境,而造成了更进一步的破坏,使我们走进了人类世。但是,我们也只能通过体外化,来生产出负人类熵,因为,

体外化是人通过强加于它自己而“超越”了心智生命这一过程,也是是那一将各种超现实改造为各种各样的超越形式的过程。这些延伸到了整个体外化的历史中的超现实(作为法、神祇、那一真正的上帝和神圣性的所有的后续形式,包括在世俗法律下的作为政治的法,和法的俗世神圣性,如果我们可以这样说的话),构成了了我在《自动社会》中所说超现实主义式宇宙论关注的对象。正是在这一意义上,海德格尔努力在 Gestell名下去思考尼采在康德之后、和我们所要反思的我们在人类世中看到的正在到来的虚无主义终点处的那一沙漠的超现实:作为资本世,人类世导致了被计算所强加的普遍化的无产阶级化,计算也代替了思考和知识,而知识就是关怀。那一既关怀和包扎(panse)思想的极限因而也关怀和包扎批判本身的超批判,必须既是一种器官术,也是一种药术。[15]

运用了被我们转化的器官术和药学,那么,哪怕社交媒体正将集体第二存留也就是手机大数据强加到我们头上,用“算法管治”来无缝地统治我们,我们每一个人也仍都可以开始社会雕塑,集体地弄垮社交媒体先!

人类世,就是海德格尔说的技术对我们的反雕塑或摆置,Gestell,我们用技术时必须逆转这种雕塑,使社会重新可被批判,这是我们集体的Ereignis,去重新居有,reappropriation。中兴、华为、腾讯、阿里对我们做了反-社会式技术雕塑,我们必须倒过来,去做积极的社会雕塑,做出大艺术,来逆转并压倒那种反-社会式雕塑。这就是人类世里的艺术的多出来的一项必须被挑明的任务。

注释

[2]Beuys et Harlan, Qu’est-ce que l’art?, trad. by L.Cassagnau, L’Arche, 1992, p.42.

[3] Ibid., p.34.

[4] p. 44.

[5] p. 54.

[6]Beuys et collab.,Bâtisson une cathédrale, p.139.

[7]Beuys, Par la présente je n'appartiens plus a l'art, L’Arche, 1997, p.21.

[8] Ibid., p. 21.

[9] 4月22日讨论班。

[10] p. 169.

[11] p. 170.

[12] p. 300.

[14] Ibid., p. 118.

[15]Stiegler,Neganthropocene,op. cit., p. 207.

"大学这种地方太理性了,有必要有个巫师!”

金锋工作室编辑