来源:绘画艺术坏蛋店 文:杨舒蕙

其实我挺喜欢杰夫·昆斯Jeff Koons的。

他总是提起我对于blingbling簇新簇新商品的物欲,但又偏偏不把这欲望满足得充分和完美。同时,他又带着艺术史学家那种沉闷的、学究式的高雅,炫耀自己对于历史的熟谙。然后,立马,抛出问题,将你至于尴尬的境地。

这尴尬里有一条十分致命:你发现他对自己的创作套路极其清醒、自知。套路就是惯例的代名词。每种惯例不过都只是其中一种惯例而已。在他这里,媚俗成为一种表演。他伪装天真、世故,也伪装批判与被批判的精确角色。因此,你攻击不到他。

当代艺术体制里玩儿得转的几个人,哪位不是把可以演的角色都挨个儿、同时演了个遍。

台上与台下。

因此,你仿佛只能分析、描述,却不能批判。因为他早就把批判内化了一千万次,然后在你的批判里毫不疲惫地再死一次。

用一个我很喜欢的词儿来形容他:不要脸

我只是自己悬置了这批判而已。

事实上,杰夫·昆斯的作品总免不了带着一种哗众取宠,又略带伤感的意味,正如村上隆。这两位艺术家的作品每逢在场,就预示着批评家们的美好时光:他们终于又有东西可以写了,终于又可以开始罗织饕餮盛宴了。他们唯一的忧虑是,因为批判杰夫·昆斯太容易,以至于常常无法彻底地显露自己的智力优势。

今天来了兴致,我想冗长地谈谈他的一套作品:立体真空吸尘器。当然,展名不会这么实在,而是:The New: Encased Works. [December 5, 1987 - January 16, 1988]。

吸尘器,或者吸尘器们,共同组成了杰夫·昆斯1987在加利福尼亚洛杉矶Daniel Weinberg画廊的展览内容:

树脂玻璃柜显然是具有魅力的物体。一旦被它们罩上,任何东西都会呈现出“镀上金银”的感觉,从一大片平庸之物中飞出,被顺利地摘出,立刻与“其他物品”区隔。玻璃柜是一种特殊的透明空间,类似瓦格纳的festspielhaus,熟悉festspielhaus的人都知道:这是一种集权的意志。苦心经营所谓的浸入式体验。本质上都是造神。另一位前辈艺术家更熟谙这种“玻璃柜造神法”:

这位前辈艺术家就是Joseph Beuys。谈到他我就要扯题外话:

他可以教出Kiefer和Immendorff简直易如反掌。这种人就是男人中的男人,艺术家中的艺术家。沙哑的大嗓门儿、强力意志和雄辩口才立刻秒杀坐在对面的那些羸弱的知识分子们——他们通常被称为批评家。虽然他所溺爱的那些材料——玻璃柜子、脂肪、毛毡……尤其是后两者,对于我这个南方人来说实在不熟悉。他大量使用的脂肪有时令我生理不适,加之他使用的复杂的象征和隐喻对我来说也来自完全不熟悉的文化语境,但我深深被吸引。的确在他身上感受到尼采式的东西,那种神秘的穿透力竟然难以言说,有一种要将你连根拔起,灌入无穷阳性的魄力。因此一直以来,我对那些小东西,小玩意儿,小情趣,小审美和小感受,乃至所谓的"精致生活"都缺乏兴趣,也是那时候起,对所谓的市民情调的文学艺术作品产生隔膜(包括立刻抛弃以张爱玲和董桥为代表的一批人,有时候对木心也表示不喜)。希望自己被那些更大的,更深刻的甚至是苦涩的东西给一拳击倒。Beuys也是头一个把非常清晰的观念带给我的艺术家,他清晰地表达了自己的思想:艺术首先来自感受。观看、触碰、平衡、比例、音乐和听觉。

典型的Joseph Beuys作品,请注意柜子的形塑作用。它shpe了物体,使其成为艺术。这是博物馆惯常的手法。柜子的这种特殊能力是博物馆文化所赋予它的:

玻璃柜在博物馆中的合法性似乎是不证自明的。它一方面是“摆放展品、陈列展品、开放观看”的实在空间。另一方面,它行使了共谋的权力:帮助博物馆形塑知识,参与知识“客体化”计划。这是一种具体的、幽微的、专门的手艺。博物馆深谙此道。

而吸尘器本身已经于1984年“问世”,成为杰夫·昆斯独有的artwork: 新式胡佛吸尘转化器 New Hoover Convertibles:

前面提到过,“用玻璃盛放”是一种博物馆塑造知识的惯用技量。在科技博物馆,这种知识是科普知识;在美术馆,这种知识是艺术史,或者说,是将要到来的、可能的艺术史候补缺位。那么,在这个画廊空间里,玻璃形塑的究竟是什么?究竟是什么知识要在这里被体系化地建构起来?

请注意,杰夫·昆斯在这里实际上是在“提出问题”。但请尤其注意,他提出的这个问题,是对已经被培养起了博物馆观看机制的人有效的。至少,这些人会对玻璃柜子和诸如此类的展示空间很熟悉。

这些观众不会觉得莫名其妙。

国内许多小丑式的艺术八卦号在对这种作品讥讽的时候,往往会写:玻璃柜子装个吸尘器?有病吧?骗钱吧?

如果这些作者诚心诚意地对此不明白、狐疑,那我可以基本判定:杰夫·昆斯的这件作品和这套作品对他们而言在知识上是无效的。他们的讥讽是一种体系外的批评。本质上无妨、无伤大雅、毫发无损,就好像社会学领域的质化研究对量化研究在方法论上的种种非难——是一个道理。

但他们恰恰不会觉得这种情况是有病和骗钱。可见,观看机制其实没有变化,内容一换,有些人就连形式本身曾带他们的合法合理性都抛弃了。

但,这些在知识对接上没有障碍的观众,虽然不会觉得玻璃体制本身有何可笑,但,玻璃里装着的,毕竟是吸尘器。这不啻为一种有些(但不是完全)陌生的经验。

他们会猛然回忆起曾经拥有过的无数次温情脉脉的观展经验,在那时那地,那些知识,显得如此安之若素,仿佛从宇宙大爆炸开始,它们就安安静静地躺在那里了。那么,如果,逻辑地顺延,这些吸尘器也是知识吗?如果是,是关于什么的知识?

想到这里,部分观众可能会感觉到略微不适。好像被杰夫·昆斯愚弄了?但仔细想想,真正愚弄自己的仿佛又是整个博物馆|美术馆观看和运作机制。

why?

how?

——好的当代艺术,可以让观看者在脑子里反复咏诵以这两个单词打头的句子。

我好像已经前前后后在许多地方,和许多朋友谈到我如何评价当代艺术和艺术批评了,这里再写一遍:

当代艺术当然有判断标准。

但这标准不是具体的数据,而是一套可供讨论和继续挖掘的范式。所以大家常说“艺术没有标准”,这话也对,但也完全不对。

首先要考察的是观念传递的直观性和有效性。手段和目的是否互洽。

然后再谈观念。

最近我看了一件作品,它的观念本身是描述性的,是判断性的,而不是开放性的,它并不提出问题,也并不开放问题。它是一套陈述体系和一个封闭答案。所以它是一件不太好的作品。

好的作品是提出问题,而不是回答问题。

另外,肯定会有人说凭什么你说的这个就是标准?很好,问题在于,每种标准都应该有能力用逻辑自圆其说并有传播力。如果可以清楚地言说,例如我的这套审美趣味基于什么样的学科背景,有什么样的使用基准轴,有什么边界和局限,那就是一套可以被具体讨论的评价标准。

我觉得这就是艺术批评应该走的方向和继续存在的价值。

最后,我很清楚,我目前提出的这套评价范式,是在艺术界范围内使用的。但艺术界,只是众多界中的一种,所以,我绝对不会使这套标准泛化。

在杰夫·昆斯这件(套)作品里,手段和目的互洽程度很高,没有废话、没有视觉冗余,连展览时空空荡荡的展厅陈设都无时不刻在提醒着人们博物馆|美术馆那些精心制造的景观。其实这件事儿馆长们自己都知道:他们总是一厢情愿地想了很多办法来吸引观众。为了获得那种和美妙音乐会现场类似的私人沉浸式体验,他们努力排除馆内空间的一切视觉和听觉干扰。他们怀着矛盾的心情控制人流量,最后,终于把展厅变成了立方体:

历史总是惊人地一致。不然,为什么以史自称呢?

以上。再谈观念层面,根据我个人的当代艺术评价标准,杰夫·昆斯显然“提出了问题”。这个问题带着些许挑衅的意味,但是,又在中产阶级稳健的价值观接受范围以内。

因此,这就是我喜欢这件作品——杰夫·昆斯的胡佛牌立体真空吸尘器的理由。

至于其他人讨论过的——这件作品暗示了消费者的共谋文化,或者,使熟悉的事物陌生化(这其实是博物馆体制形塑知识的另一种说法,可能应用于戏剧界)等等,不再赘述。因为杰夫·昆斯的问题一旦开启,美学家就展开了书写的单元竞赛。

但,众所周知,我对美学家的言辞不感兴趣,我始终想要讨论的,是这些语词背后的生产机制。

这里来个转折。

我不得不说,我其实,同时也恐惧这件作品。

因为,从观念本身的高度和思考路径来说,杰夫·昆斯并没有比杜尚多出多少新意。当然,反反复复地思考同一个问题——这也是人类迭代认知的一种有效方式,甚至是最诚实的一种方式,但是紧接着,第二个可怕的问题也纷至沓来:

杰夫·昆斯的胡佛牌立体真空吸尘器是在启发和暗示人们思考博物馆|美术馆的机制本身,反思它们形塑绝对知识的合法性。

那么,展出这种“思考”的美术馆,本身又该如何自处?

人类世界的太多问题,仿佛都禁不住这种穷追不舍的诘问,因为最后,它一定会伤及自身,荒诞感瞬间蔓延全身。

看一个例子:

提出问题、开放问题——这可能已经成为优秀博物馆现今的一种共识。所有的陈述都只是其中一种陈述,所有的真相都只是其中一个真相。呈现真相的复杂已并非易事,如何拿捏,如何取舍?如何在审美体验和知识建构中取得平衡?如何思考艺术史本身的局限?

这也就是说,博物馆收藏和展出的,必须都得是被艺术史这本大书所确认了的艺术吗?

过去,美术馆作为严格的gatekeeper,具有一种美学仲裁的功能,近乎于艺术场域的“神职人员”。随着现代主义概念的确立,现代主义艺术成为一种合理且日臻政治正确的艺术目标,与之互洽的艺术博物馆本身也加固了这种合法性。但近来,“博物馆怀疑论”以质疑和存疑之姿成为一种普遍共识,博物馆的公信力似乎成为一种需要亟须解决的问题。gatekeeper的角色在今天的多语言多结构系统中还有多大公信力?

不是艺术可以吗?

非得是艺术吗?

伦敦国家美术馆前馆长、伦敦大英博物馆馆长尼尔·麦克格雷格将以上的问题推及至“我们对公众和艺术家的义务是什么?对真理和美,甚至再实际|乏味一些地说,对资助我们的人的义务又是什么?”

有一些艺术博物馆,和这些博物馆所容纳的展览本身已经展开了博物馆本体论意义上的思考。

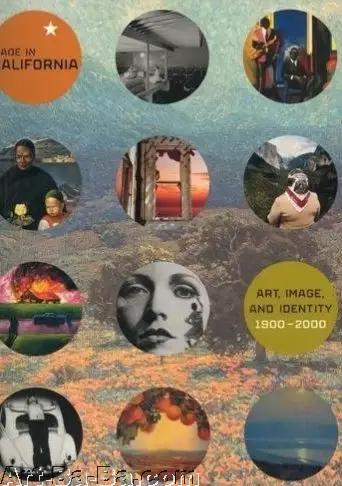

Made in California: Art, Image, and Identity, 1900-2000

Made in California: Art, Image, and Identity, 1900-2000 features more than 800 works of art in a wide range of media, including painting, sculpture, photography, graphic art, decorative art, costume, and video, as well as several period rooms.

这是一个对“博物馆”概念本身进行讨论的作品。因此被认为是landmark exhibition。

从展品和藏品的丰富程度上足以看出,展览策划团队试图让讨论持续“在线”。论述本身成为“展品”。展品的数量和规格并不是它重要性的意义所在,而在于方法论methodology。但在我看来,更有意思的一点是:整个策展团队由不同学科领域的才智人士组成,他们将展览的功能性和体验设计作为一个核心内容进行考量。Made in California的策展人Sheri Bernstein说:

策划团队开了一年多的会,一直忙于展览概念的开发和完善,他们设计出了方案,通过材料、空间与视觉传播的协同工作来塑造出特别的展览体验。

这种展览类似于一种知识结构的竞赛场,无论是从视觉,还是从知识的角度来说,都是如此。然而,美术馆是否应该将自己塑造为一个意义的辩论场——显然,这一点远未达成共识。更多的博物馆依旧在既定的美学趣味中关照那种传统的、我们曾十分熟悉的观看体验。

也因为如此,不同的艺术博物馆选择了不同的发展方向,这看起来,就等于是选择了不同的文化符号。

以下是我的部分思考,不设逻辑、规避逻辑,让联想机制发生作用,让混乱的思路上线:

美术馆不是教育机构,但它却总是和教育机构如此相像。它追求音乐会现场的那种浸入式体验(说烂了),但似乎又很难做到,也许,“戏剧化”策展就是想要把观众持续地拉入既集体又私人的情绪里,仿佛在阅读一本小说,或者独自观看一部电影。但我们通常对博物馆的感受总是:浏览。即使是那些被我们奉为圭臬的印象派绘画,实际上,你仍然是短暂地浏览它们而已。甚至,也许,当它们变成图像出现在二维介质中,反而能够赢得了更持久的关注。这,可能,就是视觉艺术的原罪。

在馆内打造一种公共体验,一种社区归属感。不会形成一个让人不快的小圈子,这一点可能做到吗。美术馆促成人们的互相交流,不应是一种虚妄的交流。美术馆的宗旨是加强维系国家贫富阶层的纽带。作品尽可能多角度地与观众对话,与尽可能多的观众对话。

19世纪的诗人兼批评家马修·阿诺德(Matthew Arnold)曾说,文艺批评就是要努力“客观地看待对象本身”,请注意,这种职业特质的人极易受到自身知识结构的影响(谁又不是这样呢),比如文学批评家莱昂内尔·特里林(Lionel Trilling)也说:

人人都应该避免受其自身惯性思维和喜好、偏见的影响,亦不可轻率定论,而是必须把它|他|她当做完全客观的个体看待。首先承认对象的客观性……

读到前半句时,还深以为然,读到后半句,尤其当他又开始以主客体二元之姿将“美”竟然塑造成一个具体的“物”时,我哑然失笑。一旦对象客体化,而不是放在网络中以互为主体的方式去分析时,在这种客体里挖出”美“来简直易如反掌。我深感人与人之间认知的差异竟可以如此之大,大到我开始怀疑他的智力发展水平。但从当时的学术风气和认知能力来看,“客体化”可能事当时的知识分子对于“科学思维”的初级理解。我的观察一向是社会学性质的,正如我的视觉观察永远在丈量人和空间之间的关系。我绝无任何可能,把美和有关美的观念集合当成一个真实存在的固定物体,在空间中給它们一个定位,我使用科学思维去验证我的判断,但我绝无可能将任何东西看作是科学类比物。

文学评论,美学畅想不是我要做的事,我要做的,是研究这些评论与畅想的生产机制。

但有趣的是。美术馆馆长也许会十分认同与这样的认知,因为这些馆长们要精心提供给观众的图景,正是这样一个关乎美学的神话。而倘若一个美术馆馆长也把对于美学生产机制的质疑和讨论搬上线,他如何自处?是策略还是诚意?是突破边界并嗷嗷待哺的努力,还是————————什么别的?

美术馆的物性。有人说美术馆展出的不是艺术品,而是艺术品之间的关系,在我看来,很可能也同时展示作品生产机制之间的关系。临时展强调叙事性的体验。

诗人里尔克突然找到了一种“正确的观察方法”,他终于发现塞尚寻找的其实是一种“色彩的和谐织体,穷其一生都在色彩组合中寻找互洽的、和谐的逻辑。同时,里尔克使用浑身解数来寻找准确的语词去描述塞尚的工作。所以,美学家做的是什么?美术馆做的又是什么?如何相信自己双眼的所见,又如何相信文字的描述可以做出同样精确的反应?美术馆总是要将这种怀疑掩盖起来,给人一套肯定的叙述。但假如他们把怀疑抛出呢?怀疑本身是可售的?

逛——这个词汇再贴切不过了,也就是说——走一遍。但是,欣赏必须是深度的吗?浏览一定就是失望的结局?

视觉和声音的干扰。思绪的干扰,到底是要让你舒服愉悦还是制造干扰?也许戏剧化策展就是从瓦格纳的节庆剧院festspielhaus那里得到的灵感。但这本质上说,其实是一种极权的意志。但追求浸入式体验本质上说不就是造神吗(技术上说是减弱干扰、提升注意力)。提升和净化是两个挺可怕的词汇,一种迷思,甚至是可怕的迷思。的确如此,几乎没有设计师能够做到瓦格纳这样全力“独裁”美学体验。

干扰阈值。各种buzz声。到底应该怎样?到底应该怎么做?集体性和私人的浸入式体验如何结合?是否需要结合?

照明系统。

装置艺术是最需要知识门槛的作品了,迄今为止,优秀的装置作品本就很少(拿出我自己的观点来,何为好艺术),评论又是刻意制造区隔而非沟通,因此,装置作品即使景观,又是游览路线上的障碍。

美术馆把它们拽入自己的思考路径中,训练他们去琢磨作品的理论框架,培养他们比较作品、系统地观看作品的习惯,这种习惯是艺术史学者的习惯:从关系入手理解作品。被push。因此,越来越多地被塞入一份复杂而详细的博物馆地图,纸张精致、制作专业。如今的观众已经越来越习惯“陈列有序”,大脑中仿佛被植入了一块空间探索的芯片。观众与空间、时间相互形塑。对于这件事我的感触特别大。就在中国美院象山校区的问题上,我感触太深了。我一直认为这是一种失败至极的建筑,过去我甚至常常拿“反人类”去定义它。但一位学建筑的朋友这样对我说:也许,它要做的,就是打破你旧有的认知习惯,你按照现代主义的线性方式寻找教学楼、房间,你习惯1、2、3、4、5,那么象山校区可能更希望是一个歧路花园,不断打破你的惯例,迂回它,和它做游戏,甚至是,使你发怒。这也是提出问题并直接提供一种体验方式的案例。

此为一例。

小阿尔弗雷德 ·巴尔(Alfred H.Barr)是一个极具雄心和魄力的gatekeeper, 将策展思维贯彻到底,自觉地塑造美术史:

博物馆展出的藏品对观众来说必须是馆内各部门的权威表现。它们永久地展示着美术馆的核心活动、运作范围、判断标准、品味价值、工作原则和对艺术的信心。

阿尔弗雷德·巴尔

立体主义与抽象艺术谱系图

有趣的是,美术馆馆长也经常会一厢情愿地想出一些吸引观众的办法。克服自己专业人士的说教冲动。不炫耀、将互动上线、让意义自发生成、被看到、被分享和再次被体验。美术馆可能应该成为不断和自己的原罪抗衡的动态标底,它履行言说者的责任,又克制言说者的冲动,它裁判,又不裁判。

真的好辛苦。连美术馆都要学会提出问题,而不只是解答问题了。这就是杰夫·昆斯的这件作品令我既喜欢又恐惧的终极原因。

但是,巴尔的权威在今天看来好像是一样过于老旧的东西。 它一度是构成美术馆公信力的基础。没有谁刻意定义谁,也没有谁是单一的定义或被定义。这是我始终在强调的观念。

我只是在提出美术馆的局限而已。美术馆赤裸裸的商业化导致信任危机。一个高度复杂的机构。 它也同时需要借用艺术世界获取形象、牟取利益。独立于消费主义之外的身份带来的特权,但又总是被商业文化所吞噬。与其他娱乐产业竞争。争夺爆炸性的展览,就会使展览主题越来越相似——这是媒体的通病。

是的,我上面所提的东西看起来非常美好,因为可能人人都喜欢不确定的东西,但是从落地的层面上来说,这是在调和一些本无法调和的元素。

人们之间的关系并不是先验的,通过定义确定——这种方法几乎没有可能获得新的认知。人和人之间的关系是需要通过观察,很可能还需要将自己投入其中来获得的。他们合作,他们冲突。边界在这种互动中形成暂定的虚线,时而鼓出来,时而凹进去。我非常着迷于这样的探索过程。我之前提到过当代艺术的两种发展方向,大型装置景观是一个趋势。

杨舒蕙

一个画画、写字的人