来源:创想计划

Online Happiness 我们两年前的一个项目,推出过一期,我们决定把它重新捡起来,这次是一本电子杂志。

两个月前,李维伊在北京蜂巢当代艺术中心开幕了她在国内的首个个展,这份“个人陈述”是配合展览而成的图文手册。我们获得了它电子版本的首发机会,并且决定完整刊载出来。李维伊是谁?这些作品如何而来?创作的想法怎么产生?这些问题的答案将会一个一个浮出水面。但首先,你得慢慢移动手指,仔细地读。我的意思是,字面意义上的阅读。

李维伊:个人陈述

Weiyi Li: Personal Statement

在此之前我对于「艺术家个人陈述」之类的作文要求,要么逃避,要么敷衍 了事。原因非常简单,我不知道自己「主要关注什么」,「我的艺术力图体现什么」,「有什么主要手法」,也不想装作知道。如果说艺术家有什么应 尽的义务或必须争取的权利,难道不是对世界说出:我不知道。今天的艺术家可以因为反对愚蠢的总统和他过激的移民政策走上街头。那么为什么不去游行示威,如果不能说「我不知道」。想想唐寅这样的艺术家,即便他生存和创作的模式和今日的艺术家已经完全不同。但是想想唐寅。想想他说,不炼金丹不坐禅,不为商贾不耕田。没有任何一种宗教可描绘出他心中世界的模型,没有任何一个既定的社会位置可让他置身,没有任何一种已存在的语言可说明他想做之事。普天之下,一定是先有人觉察到了沟通的损耗、语言的无效、以及命运的无从解释。不然他为什么要去做艺术,做了又为什么、 怎么能向他人说明。

我并非反智。我承认智力充满魅力,而知识芳香四溢。但我认为在知识乃至智力本身都成为一种可以被掠夺、占有的资源的时刻,我们确实需要「我不知道」这一记反击。这场斗殴不是必须要赢,但不能只挨打而不回击。毕竟艺术家选择的,本来就是一条逆行之路:这目标绝对不是把未知之事变为已 知,更不是把不确定之事物用语言锚定。不是在智性的疆域上大加挞伐、殖民占领,最大限度地开采出资源。而是不敢懈怠地在未知之地辗转。枕戈尝胆,一旦察觉到自己对当地民情风俗、气候特产稍有知悉,就要连夜拔营离开,前往下一处未知之地。如果到达一个为世人熟知的国度,那么新的任务就是拔除那些因为前人占领而插入地表的旗帜,将地图上已有的行政区域分割线用橡皮粘着口水擦掉,让此地重归未知。把凝固的事物溶解,把世界这片被填满的硬盘一键格式化。

一份解释性的艺术家个人陈述之所以令人恐惧,就是因为它坚定地向他人保证了「我知道我在做什么」,它无比配合地放弃了最应该坚持之事。只有一种情况下,我认为个人陈述对艺术家本人有所裨益。那即是作为一种把自己视为他人的训练。在这种情况之下,可笑的艺术家和观众之间的对立就被瓦解了。身为观众,就不必急于解释自己的所作所为。相反,可以冷静地找寻规律和线索,并且对归纳、简化和误解毫无愧疚之心。就因为此时我已不是我,我是其他什么人。这个展览的意图就是如此。我尝试去了解这个名叫李维伊的人,在她入睡后成功破解她手机的密码、翻看她的微信记录,恬不知耻地在搜索引擎里输入她的名字。我在一个空间里梳理和摆放我的所见。这展览就是一份描写她的个人陈述。所有的努力都不是为了讲述「一个人曾做过什么」或「一个人想表达什么」。而是以一种小学生的牵牛花观察日记般的视角,努力描述「一个人看上去像是什么样的」,「有何因由让此人变成现在这样」,「是什么使她成为她」,「是什么使一个人成为自己」。

2010年的时候她住纽黑文,给身处东京的男友写邮件:

有的时候想,我醒着的时候你睡了。

我睡的时候你醒着。

黄昏跟黎明,这是我们现在唯有的共同财产。

我们要是离婚,分财产。黎明就归你吧, 黄昏和小孩给我。 *

我们生活在电脑生成图像(CG)的时代。数码图像由于数量庞大、易于生产和改造而变得不再可信。照片作为证据的时代已经过去。任何一个青春期的少女都会使用instagram滤镜修改自己的照片,所以我们不相信图片。如同博尔赫斯声称:「一个作家几乎不相信词语。」

若指称计算机篡改过的图像为谎言,那么这种谎言至少有三种不同类型、或者三种不同的层次。第一种层次的谎言最为天真和直接,拟真是其唯一的目的。譬如电影《泰坦尼克号》里,在泰坦尼克号离岸的盛大告别场面。数亿千计的人塞满了屏幕,这是电脑技术复制黏贴的成果。电脑技术大大地减少了金钱和时间的成本。为了以最真实可信的方式欺骗观众的眼睛,谎言必须隐藏其自身;第二种层次的谎言,则是像《玩具总动员》这种类型的影片。电脑技术毫不畏惧地在观众面前凸显自身。在1995年上映的《玩具总动员》里,技术不再是骗术,而是作为炫耀的资本和宣传的噱头出现的:首部完全以计算机三维动画技术制作而成的长篇剧情影片!我们不再试图拟真,因为这谎言本身的语言就是一种骄傲;第三种层次的谎言扑朔迷离,居于两者之间。像是一种用谎言诉说的事实,或是用真实事实编织成的谎言。《阿甘正传》中那随风飞舞,最后停在阿甘脚边的羽毛正是如此。观众会问:这是真的吗?还是电脑技术?它看上去太像一个奇迹因而不像真的。同时,这种奇迹,作为一个小概率的事件,和《玩具总动员》里会说话的玩具,《侏罗纪公园》中的恐龙不同,它确实有千万分之一发生的可能性。这种在真实与拟真之间的拉扯的张力就是这第三种谎言的妙处。

脚们。脚是复数而且可数。因此就会有那样的数学问题:把不同物种的动物关到同一个笼子里,让他人计算与重新分配他们的脚。

超市里在卖一种小盒的面巾纸。重感冒的时候,她每天能够用一盒。纸盒表面覆盖着卵石滩的照片。这种使用地表的外观形态来装饰物件的手段大概是源自希腊人。据说他们首先想到了用植物的线条装饰建筑,以此掩饰或缓和建筑与自然的冲突。去河边找了个桥墩旁的楼梯,走下去终于捡到一颗对的石头放在纸巾盒上。石头的大小刚好堵上纸巾盒的开口。泰晤士河,真的很臭。

相当喜欢中国人的这一点:根本不需要把一块石头雕成一只鸟,一枚胸像,一座纪念碑之类的事物。只要随便找一块石头,取名「击空」、「谪仙」、「冠云」之类,石头的形态甚至不用肖似它的名字。命名就是雕刻。语言即是刀与矬。

荷尔拜因《大使们》的画面接近规整的正方形。在精确描绘的人物与器物之间、画面下方的地毯上盘桓着一团混沌之物。唯有走近这幅画,从画面偏右上角的位置斜着向下看,才能破解这不明之物实为一只头骨。据说在虚空画的传统里,头骨象征着死亡的必然性。然而也一定有不服从的观画者,她宁可相信黄褐色的一团不过是地毯上一大片古怪的花纹图案。

每一对朋友结婚她都赠送了一双用链条相连的勺子。很多人类学的收藏里都有非洲的链条勺。打造用链条连接的一双木勺也曾经是挪威婚礼的一项传统。有的时候新婚夫妻名字的首字母会分别刻在链条两端的勺子上。夫妻本来就是每日同食,锁链又直白的描述了情爱本质。

她为何如此羡慕日常物件而不是艺术品,因为它们根本不用像艺术品那样需要预先地表态:「你过来吧,我说个故事给你听。」日常物件会自然地让你身处故事之中。一张椅子会立刻让你知道此处可供休憩。而一对链条勺子,在这一点上比谢德庆和琳达·莫塔诺用绳子把彼此拴在一起要高明的多。

康德率先把艺术从生活中剥离开来,海德格尔则继续强调器物会在人们的使用中「消失」,因而和艺术品区别开来。但这是多么棒的消失。器物不是凸显自身的演员,努力演绎故事给你看,而是消灭自身形体、变成一种持续的背景音:它们让你参与故事而不仅仅是阅读故事。

链条也是丝巾上常见的一种图案。她陆陆续续收集过许多印着金属链条的丝巾。其中一条环环相套地印了五条锁链。有一段时间每日晚饭之后她开始劳作,用一把修眉剪将这五条金属链逐一从丝巾中剥离出来。从物件中取出物件。

如果你看过迪士尼制作的任何关于米奇老鼠的动画和书,你就会发现米奇的耳朵是没有侧面的。无论米奇将头转向哪个方向,他的耳朵永远是以正面朝向观众,位置微微发生变化。同样的事无法发生在物理世界的米奇玩偶身上,只能存在二维世界之中的可爱最终被物质击败。她根据一只米奇玩偶进行三维建模,重新绘制出米奇的正确二维版本。

在制造动态影像、或是记录三维空间的技术已经成熟的时代,我们能够制造出的是什么样的二维静止图像?

1930年莫霍利·纳吉造出光影机器并为之拍摄影片。他并非是用影像描述机器,而是制造了一台生成影像的机器。今日的明星设计师乔纳森·埃维讲,设计一个物件并非只是设计一个物件,而是设计出一整套制造这个物件的流程。同样的,制造图像并非单单是制造出图像,而是制造出生产图片的机制和方法。

如果用一台三维扫描仪被用来捕捉现实和生成二维图像(而非三维模型),那么它就不再是三维扫描仪,此刻它是一台照相机。

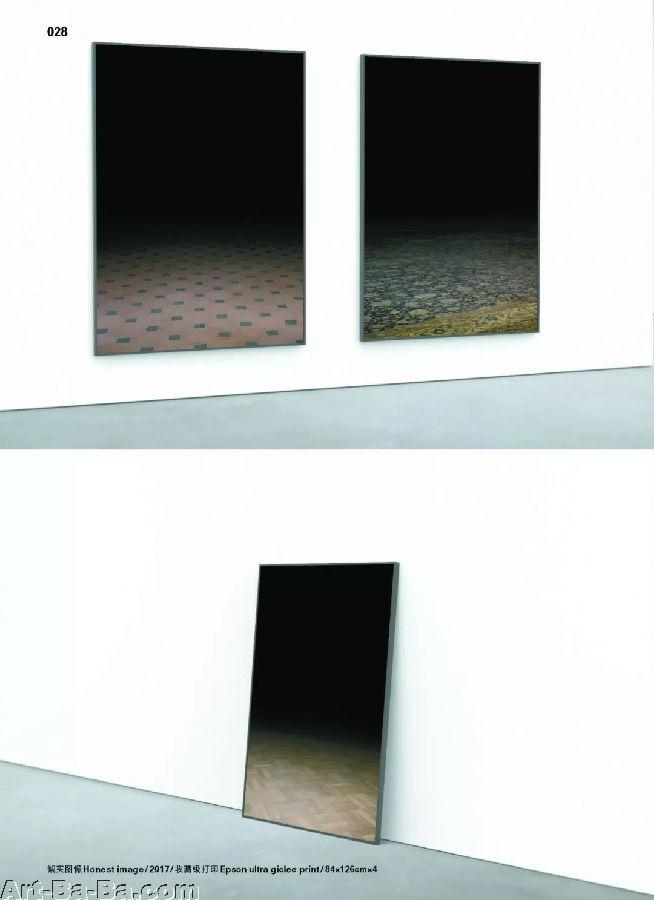

说到图像的生成就不得不提镜子。镜子确实是陈词滥调,但总是很有效。因为镜子同时是忠诚又是不忠的。它如实反映所见,这是它的忠诚。它制造了我们无法实际占据的所在,这是它的谎言。一面诚实的镜子应该告诉你它所呈现的一切都是假象。而一张诚实的图像应该告诉你它的表面之下什么都没有。没有所谓的内容。

以下段落写于七年前:

事情的开端是2009年的秋天我在纽约当代艺术馆拍下的第一张布朗库西的雕塑和莫迪利阿尼画作的合影。在这张照片里面,莫迪利阿尼画的安娜看上去是倚靠在布朗库西的金色小鸟上。两位艺术家在他们去世多年以后首次合作了。

这是一张百分之百的观光客视角的照片。当代艺术馆一周开放六天,每个开放日都挤满了观光客。任意一个观光客举起手中的相机,准备拍摄一件艺术品作为纽约旅行的战利品时,他准会发现有什么置身于艺术品和他的镜头之间,要么是另一个观光客,要么是另一个艺术品。

这就是当代美术馆和画廊所真正带给我们的,不是艺术,而是看似与艺术品更近的一种关系。他们尽可能地将各种各样的艺术品堆积到人们眼前。艺术变得前所未有地容易得到。如同基默尔曼在《碰巧的杰作》中所说:「我们接收这些视觉的礼物,把伟大的艺术品当成从前送给凯撒大帝的供物,仿佛他们从来都是为我们拱手而来。」任何时候去纽约当代美术馆,你都能感受到这种咄咄逼人的胁迫式的「近」。不仅仅是人和艺术品的距离,还有艺术品和艺术品之间的距离。即使艺术家创作这些艺术品的时候试图将我们的注意力集中在那一件作品上,但当最终这些作品被集中混合地放置在一个空间里,它们却变成了互相作用体系中的一环。它们被混淆,被打碎和整合。在空间形成新的段落和辞章。在《碰巧的杰作》中,基默尔曼提出「我又一次得到提醒,艺术家是一件一件地创作他们的作品的,我们也因该一件一件地来欣赏他们的作品。一些巨型展览包括了几十件或几百件作品。尽管这些展出也可能非常壮观,但他们的精神特质和我们对一件艺术品的构想是南辕北辙的。」

当艺术品进入美术馆,就意味着进入了一个重新整合的网络。它和整座美术馆的其他艺术品互相呼应和对话。如同音乐 DJ 通过混音将其他音乐作品制作成一件新作品。美术馆在混合视觉艺术品。我们最终所感知到的,是一个巨大的再混合过的「混音专辑」。在《碰巧的杰作》中,基默尔曼对艺术馆集中呈现艺术品的态度是否定的,他举例贾德:「以他(贾德)的角度看,博物馆的主管和建筑师们破坏了雕塑作品的完整性和个人特征,对此他深恶痛绝。」但我们也可以抱持一种更加宏观的态度来看待这件事情:任何艺术品一经面世,就进入了这个世界无所不在的重新整合过程。它们被划分到不同的阵营,不同的流派和不同的隐喻意义里。

当再混合成为一种必然,我开始试图使用这种再混合创作出新的作品。或者说,再混合的结果已经存在,我试图当一个合格的聆听者。进入这张混音专辑内部,整理出明细的曲目。我给布朗库西的雕塑和莫迪利阿尼画作照过合影之后,我陆续照了一系列混合不同艺术家作品的照片。

在这本书里面记录的是我挑选出的一部分数码照片所制作成的明信片。尝试明信片这个载体首先是因为我希望这些照片可以保持如同游客所拍摄的照片那样的体量和尺寸。第二,是想尝试使用艺术复制品做为一种语言。我保留了纽约当代艺术馆纪念品店里售卖的明信片的尺寸和板式,使之看上去像一张真正的当代艺术馆纪念品明信片。博物馆贩卖明信片这件事本身就是给人一种「可以将艺术品带回家」的假象,这种假像也是现代美术馆重要组成部分之一。既然这个再混合版本的艺术品是由 MoMA 自身空间创作出来的,那么也就应当有它所相对应的假象版本。

2010的冬天她制作完一套八张 MoMA 的明信片。次年夏天,MoMA 公开征集假日卡片的设计。她觉得机不可失立刻寄了一份给他们。 MoMA 的产品经理客气回信:「你的东西很有趣,可是没有假日感,何况我们不能使用照片。」因此这个印了 MoMA 版权标志的明信片其实是非法的,这让她又开心起来。

一日她又去 MoMA,临时起意用一只小野洋子演出过后留下的、没有通电的话筒,在巨大的空间里声嘶力竭地喊出一首儿歌。朋友用手机给她录制了视频,上传社交网络以后,有人留言提醒她,「你唱错了词。」

2015年11月,她用近一周的时间在邻居家的餐厅里折叠了一颗名为 LUCK 的纸星。由于这颗纸星过于巨大(2202×2100×1161mm),无法从任何门或窗搬出这件房间。一个月后,她决定将这颗幸运星打碎成星形纸屑,用于即将到来的圣诞节庆祝。庆祝纸屑是她能想像到的,最接近雪的一种物质形式。而对于艺术家来说,雪具备着世界上最令人嫉妒的力量:既能在一瞬间将整个世界抽象化,也能在下一瞬间化为乌有。从空中飘洒然后消失,大概是一颗巨大纸星消失于世间的最佳方式。

卡斯帕·大卫·弗里德里希的《雾海上的旅人》约于1818年成画,是艺术史上最出名的背影之一。一百多年后,刘春华绘制了《毛主席去安源》。该画的单张彩色印刷数量累计达九亿多张,被认为是「世界上印数最多的一张油画」。两位青年男性,一正一背,皆是右手持一棍状物,面朝光源,立于山巅。远处雾霭之间的群峰都不及他们的身型高大。

把两幅画拼接成一张存于手机中的球面全景,就是制造一个可让人身处其二人之间的场所。拿着手机的人即是这个球面全景的轴心。他是永远处于两人之间的那第三个人,他看着金发旅人的时候,年轻的革命者就在他身后看着他。螳螂捕蝉,黄雀在后。

一对旧耳环上的珍珠掉了一颗,就干脆把剩下一颗也去掉,换上两粒石头。石头太大了,还没等到足矣匹配其体型的蚌,在化身为珠之前就被采收与佩戴。有一个成语「明珠暗投」,这耳环则正好是它的相反。

不知道珍珠与成语是否可以被如此粗暴地转化,那么赠人一串珍珠,也应混入相当数量的鱼目。不知道语言、图像和物件之间是否可以这样勾兑使用。一个说不出口的时候就可以用另一个替补上场。不知道这是不是从左边减去一个 a 再从右边加上一个 a 就可以保持平衡的等式,无论怎样兑换都万无一失。

在语言出现之后的人造物,注定区别于语言出现之前的。从此人造物的一部分和「转译」相关了。我们在主动造物的时候,有一种途径就是尝试用物件结构翻译我们的语言。在这种情况下,最极端的一种状况,通常出现在宗教和民俗纪念品里。它们唯一的功能属性就是实现这种对语言的直接翻译,它们不需要被用作别的什么。一个例子是玲珑骰子。最初的制作者已经不可考证,但是今天仍然有人在制作和贩卖它,网络上也可以搜到它的制作教程。这种骰子就是将小块的牛骨六面镂空,嵌入一颗红豆。这件适合情人相赠的小礼物,起源于温庭筠的诗句「玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知」。红豆入骨,这个物件完完全全实现了对语言的转译。

那么艺术呢?艺术对语言的叛逃有着相当长的历史。今天的一些最有意思的艺术物件刚好存在于语言逻辑观照不到的象限里。或者是,它既在语言的象限,又在别的什么、比如图像逻辑的象限里。它是二者的统一,或者是二者的矛盾。这是它最有意思的地方,也是它存在于世的理由。因为反过来想,如果一件艺术品可以完全被语言所描述或替代,那么为何还要造它?这样我们或许可以把本文开头的那个问题简化:如果一个人决心在离语言逻辑有一定距离的领域里工作,她要怎样用语言归纳「她主要关注什么」,「她的艺术力图体现什么」,「她有什么主要手法」?

最痴愚的尝试可能就是用笨拙的物质手段来翻译这个词汇:蓝牙。

在什么情况下人体会是蓝色的?西班牙人最早提出贵族的血应该是蓝色而不是红色。微博一条新闻推送讲,武汉刘老伯常年吃剩菜,血液变成蓝紫色。当然还有毕加索的蓝色时期。 「我在卡萨吉马斯的死后学着以蓝色作画,」他说。他画了蓝色的《生命》。最开始的时候,画中被女人拥抱着的男人拥有毕加索自己的脸孔。作品完成之时已经完全变成好友卡萨吉马斯的脸。

蓝牙技术的名字源自丹麦国王哈拉尔一世。因为酷爱吃蓝莓而被人称为蓝牙国王。丹麦人的故事听起来都像童话。

艺术史中的蓝色身体还有奇奇·史密斯的版画《我的蓝湖》,将女人胸部以上的体表发肤像一张蛋饼一样摊平。今天这种手法已经被广泛运用于制作三维人物建模的贴图。一种数码画皮。

她找到工厂把她的画皮印在丝巾上。又找到一对情侣朋友蒙上那块丝巾戏仿勒内·马格里特的作品《恋人》。她给他们写信,「我就是想看看自己和自己接吻是什么样子。」她终于成为自己的观众。而我得以从体表之外观察李维伊这个人。很有可能,这就是人们说的出窍。

而当她是观众,她还得寸进尺,她妄想让别人来做而她来看。展览里设置着可以被任意修改揉捏涂抹的李维伊的三维模型。她是她。她和任何一个渴望永葆青春的女明星一样,是可以被雕琢、完善或是摧毁的。

走进这个展览里的人之中,没有观众。

还有一种可以被看作画皮的物件是服装。从某种程度上,是一件超级英雄的制服将一个人变成超人。如果一个人想要成为一颗星,也许她需要的只是一件星形的衣服。穿上它她就得以在一张图片里生存,并化身为一个符号。

服装和建筑常常被当作类比对象,它们同时都关注着身体、运动与空间。如果我们真的用凝望建筑空间的目光去探索衣物的内部呢?把相机镜头对准一条旧裤的内部,拍摄出一个正殿和从其间岔出的两条并行长廊,皆只能由单腿步行通过。这空间是身体的负形。因此,这张照片实际上是一张自拍。

而这个展览连同这篇文字,与其说是一份自述,毋宁说是一张自拍。

*一位在网络上叫做 Punk eek 的朋友写信给我,说非常希望我能够把这封邮件写进我的书里。

展览“李维伊:个人陈述”正在蜂巢(北京)当代艺术中心展出,至2018年1月20日结束。

作者:李维伊