来源:邱志杰工作室

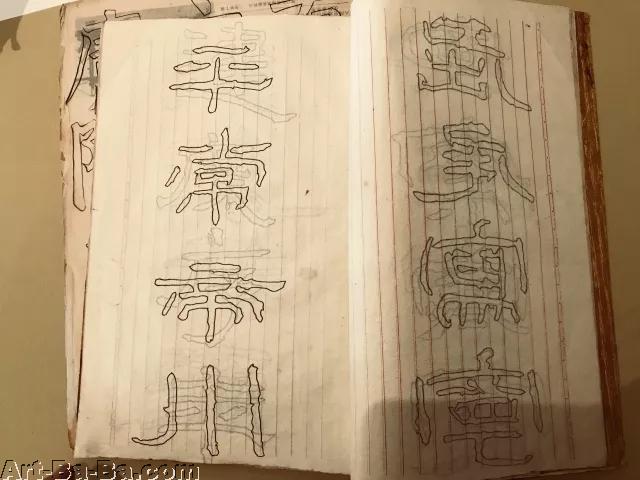

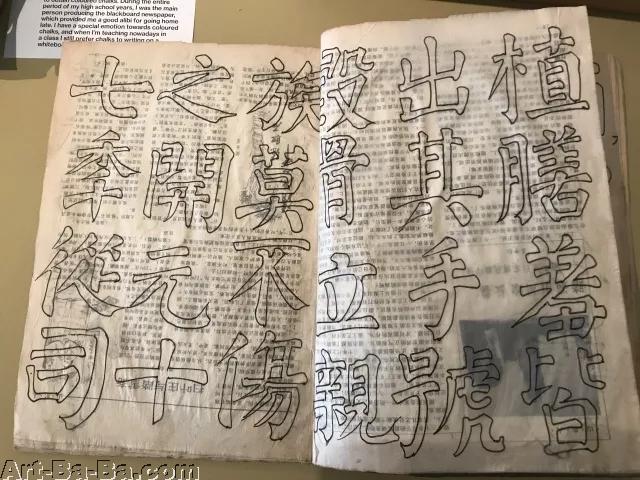

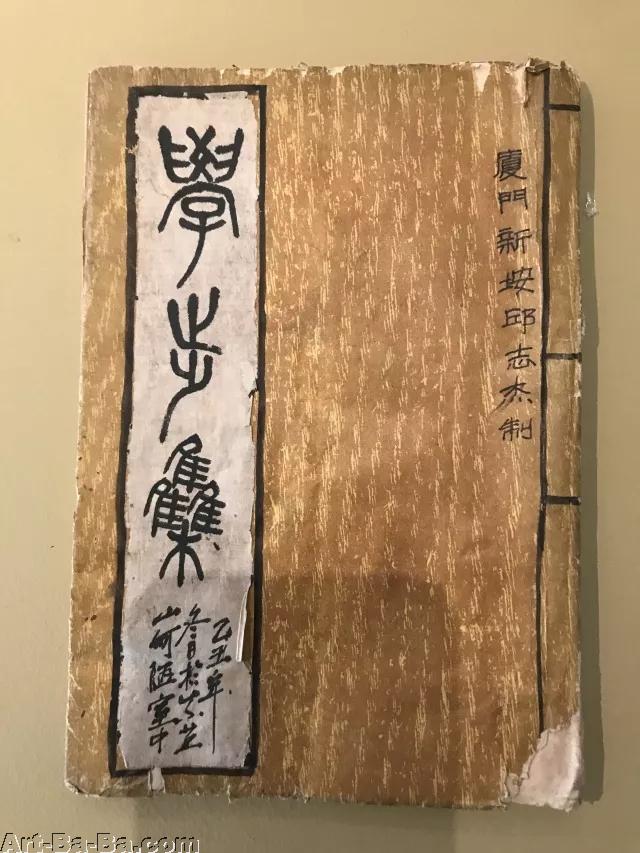

好一座有性格的艺术中心 11月15号,我的中期回顾展《不羁之旅》从荷兰范阿比Van Abbe美术馆巡回到了日内瓦当代艺术中心。 日内瓦当代艺术中心是七十年代成立的,建筑坐落在一座典型的城区工厂的楼里。这建筑的前身应该是一个做手表的工厂,从艺术中心的窗口望出去,50米外就是百达菲丽钟表博物馆。地面上用非常厚重的小块木方子铺成,据说是为了防止手表的零件掉落在地上变形。地板中镶嵌着细碎的银色金属碎屑。过去多年的工业使用,让整座大楼至今还遗留着明显的工业气息,木方块的地板浸透了机油,气味久久不散。好一座有性格的艺术中心。我当初来这里看场地,看到这片木地板的有些局部是松动的,可以把木方子整个拿出来,曾经构想另外制作一些木方块替换它们,专门为这个老厂房做一件新作品。终于因为优柔寡断,以及太忙而没能及时下手。 整个园区还分布着其他一些厂房,看上去没什么生意的小书店。楼体之间的间距让我想起上海的M50。 这座大楼分为两个艺术机构,一个是日内瓦现代和当代艺术馆,一个就是我做展览的日内瓦当代艺术中心。馆长安德烈贝里尼告诉我,当年安迪.霍沃尔在欧洲的第一个展览就是在这个当代艺术中心发生的。而我是这个艺术中心建立四十多年来第一个中国艺术家的个展。我看发生在同一座楼中当代艺术馆的展览。他们的策展趋向中,也有一种特意回避大路货的意思:似乎专门挑他们从自己的学术眼光看来非常重要,但是并不广泛地为大众所知的艺术家来做展览。比如正在当代艺术馆中展出的加州观念艺术的代表人物,William Leavitt的回顾展,据策展前言说,是很重要的人物,an Historic figure of the Los Angeles art scene. 但是我以前根本都没听说过这个人。这很好,最怕一座美术馆中所有的作品远远一看都是你在书上见过的了。 对面当代艺术馆的主席,是一个高个子的老头来看我的展览,然后告诉我说:之所以叫“现代和当代艺术馆”就是为了让政治家们开心。因为“当代艺术”显得太激进,不够安全。“现代”一词显得有点经过了历史的沉淀,已经成为历史事实,所以议会中的政治家们会觉得可以批一点钱。 除了一楼大堂,我的展览分布在整个艺术中心的所有的空间,佔据了四楼三楼二楼,以及几个楼层之间的楼梯甬道。带有标题的作品121件,其中有些作品一个标题下本身是由很多作品组成的。比如《100件物品》,如题目所示,是100个大大小小不同的东西。比如分布在楼梯间的《世界尽头的思想》是28件拓印版画。再比如《上元灯彩计划绣像》是一百多张木刻版画。《二十四节气》摄影实际上是24张照片。所以当我被人们问到:展览中到底有多少作品的时候,我只能回答说我不知道。 展览的正确打开方式,应该是要坐电梯直接上到四楼,然后依次走下去。 四楼展厅 四楼:策展人、教师、考古者 四楼的空间一半是美术馆的办公室,另一半是我的展览。这个区域主要介绍我作为教师和策展人的工作。 因此在这里出现了2012年上海双年展的《重新发电》地图,和阐释我的教学思想的《总体艺术地图》。旁边的电视机中播放着我在杭州时给总体艺术工作室学生上的第一堂课《舞蹈课》。小电影院中,循环播放着我历年以来带着学生所做的各种集体表演项目:包括《理想国:你还记得苏联吗?》、《理想国:华西村》、《桃花源:不足为外人道也》等等。外面休息区的桌子上,陈列着我历年所策划的各种展览的画册:1996年的《现象与影像》录像展,1999年的《后感性:异形与妄想》,2005年的《未来考古学》,2012年的上海双年展主题展和城市馆,以及最近一两年的在上海的明当代美术馆所发生的各种展览。 这里传递出的信号是:一个以“总体艺术”为己任的艺术家,不得不同时是一个教师和一个策展人。尤其是,一个教授“如何成为无知者”和“如何成为失败者”的教师,不得不是一个考古者。 考古坑纸雕 在一间独立的白盒子展厅中,以“考古学”为题,展出黑色的纸雕作品。地面被用黑色木板搭建起来,抬高,制造出下凹的考古坑。考古坑大大小小,横七竖八,不规则分布,其中静静地躺着纸雕。观众们得小心地绕着走,边走边看。电灯泡从天花板吊下来,一直垂到接近地面的位置,看起来像是一个考古工作者挑灯夜战的发掘现场。考古坑出土的东西是各种帝国的残骸。纪念碑的碎片,刀剑和书,铁锚和链条。星堡、棱堡,世界各地的高塔和摩天大楼,世界各国重重叠叠的威仪万端的帝国之门,门上的天空中盘旋着帝国之鹰。碎片们仿佛从墨色的地面中局部凸出来,大部分还半埋在地下。这批被命名为《帝国形式主义》系列的纸雕,是对于“成功”和“权力”的略带嘲笑又略带感伤的吊古。 中国的吊古传统,喜欢说“沉沙折戟识前朝”,喜欢说“王图霸业终归尘土”,此作庶几其意。而既然有此空观,则做策展人、做教师这些事功的行动,终归是知其不可而为之而已,而已。 考古坑,对我来说是一种趣味,更是一种方法。如果没有成为艺术家,或者教师和策展人,我想,我最有可能成为的应该是考古学家。考古是关于显隐的行动,考古是坚忍的事业。它把那些隐没在表面之下许久的东西突然翻出来,每一次都让我们猝不及防。每一次都让现有的历史教科书不得不改写。最让历史感到不自信不自在的,并不是去谈论未来,而是考古。最可怕的是,考古学还没完没了,不管你如何掘地三尺,总会有壁中书猛然惊现人间。历史用定论来安抚我们的求知欲,让我们接受一种过得去的解释。幸好有考古学用难于消化的事实来让定论尴尬。让我们重新对过去充满猜测。有考古的行动在,叙事的权威就无法安眠。所被说出的,只是吉光片羽,更多的真相还在黑暗中。所成就的,只是九死一生。更多的心意,辜负在失望中。 三楼:书法家、摄影家、录像艺术家、画家、表演和行动 三楼是这个展览中最接近传统美术馆样式的。基本上每个房间中是一种媒介。 第一个房间,当然是书法。 这里展出了最早的《重复书写一千遍兰亭序》,1990-9995,我大学二年级时开始做的作品。2000年左右的《说文解字》系列,密密麻麻的关于字典的偏旁部首的书写。2001年的《磨碑》,2000年开始的《倒写书法》,2006年到2007年完成的《记忆考古》的一套拓片。这批文字和书法相关的作品涉及到的是独特的传统教育因缘,这里交代的是我的创作生涯的起点,实际上也展开了一种文化关系的框架性的思考。 第二个房间这是我作为摄影家的生涯。 90年代早期在杭州,因为住的地方小,做的装置没地方放。每次做完作品,拍一张照片装置就销毁。慢慢变成一种置景摄影,遂创作出了一批后来被认为是“观念摄影”的东西。这其中包括《立场》、《截取》、《挂历1998》、《可逆程序》、《彩虹》系列和《纹身》系列。其中我自己的身上写着“不”字的《纹身2》,因为机缘巧合,广泛出现在各种艺术展览画册封面,也成了拍卖会上的抢手货,某种程度上变成部分人关于我的一种刻板印象。但是我故意把它安排在被遮挡的位置。挡住它的,则是两个互动多媒体作品:一个是2000年左右的互动多媒体《西方》--其实是一个PPT,它的反面,则是2007年开始的《国际机场共和国计划》。这两件作品都设置了触摸屏,让观众点击体验。墙上更显眼的,则是光书法系列中的代表作品《二十四节气》,以及由此衍生出来的夜间摄影《合影》系列。 我用摄影有偶然性,而且还总是往摄影中夹带书写文化的私货。总是企图用摄影来搞书法,或者用摄影来探讨记住什么,忘掉什么,似乎关乎一种媒介的驯化。 第三个房间需要掀开门帘进去。 黑暗中四个大屏幕从空中悬垂下来,都是满幕投影,都是一只手在划亮火柴,从黑暗中照亮某个物品。这个物品来自我所居住过的四个家:厦门郊区祖父老家,漳州老家的父母家,我在杭州的房子,和我在北京的房子。这是1997的《物》。 这件作品在1998年1月在中央美院画廊的《逻辑:五个录像装置》个展中展出。当年是有四个电视机丢在房间中,不可谓不粗陋。后来以短片的方式参加过一些展览,也以装置的方式参加一些展览,都并不完美。直到这次在日内瓦的展出才算是得到了完美的呈现。很多老朋友看到这个作品都像发现了新大陆一样,其实在我的心中它一直非常重要。所以我把它选取出来,作为我自己作为录像艺术家生涯的唯一代表作品。 迷彩之屋 走出全黑的这个房间,突然间进入了眼花缭乱的迷彩之屋。 我在90年代初的绘画中就喜欢密集和繁复的形象。90年代中期,发展出两种迷彩风格的作品,一种用喷枪喷绘的,在这个展厅中展出了一张1998年的《大荷花》,是在塞尚的名画《大浴女》的构图上加塞了很多隐藏的形象。另一种则是从版画的套色中发展出来的“块块画法”,出现在这个展厅中有《黑白动物园》这张画。一开始,这个话题更多的是关于绘画的本体论思考,我试图在形象绘画和抽象绘画之间找到一条奇怪的中间道路。后来我越来越热衷于文化研究,迷彩和隐身这个概念慢慢地发展成关于人和环境的对话,狩猎者和掠食者之间的周旋,越来越富于文化隐喻。于是,在2005年和2007年之间,出现了两个重要的基于迷彩概念的表演作品。2005年的横滨三年展,我请唐人街的舞狮子团队,从三年展的会场一直舞到唐人街的关帝庙,也窜进唐人街的中餐馆,这个表演叫做《慢慢来》。2007年在纽约的Performa艺术节上,我和华人历史博物馆合作,也是请唐人街的舞狮子团队,表演了《暴雨将至》。舞龙的绣球被迷彩战斗机所代替,从唐人街出发,一路招摇过市,跑进码头边的亚洲艺术博览会去捣乱。世界各地唐人街的这些舞狮子舞龙团队,都是当地的武馆,也和华人社区中的帮会有微妙关系。华侨社区在当地文化中,既需要对话和交流和融合,又努力保持着自身的传统不被消化,这种隐身能力被阐释为军事化迷彩,而军事化的迷彩又披着节庆和多元文化和当代艺术的伪装,这种暧昧产生出一种奇怪的快感。每次表演,这些唐人街的人们对这些迷彩龙和迷彩狮子都喜欢的不得了。横屏唐人街的舞狮子队当年甚至提出要买下他们舞过的那只迷彩狮子,这样,每年国庆节他们要拿出来在关帝庙前与传统狮子共舞。我对他们的这种喜爱,当然非常喜爱,我仗义地把一只迷彩狮子送给了他们。 黑白动物园2 创作过程 2005年,因为在英国达汀顿艺术学院当访问教授,而这个地方是最早的现代农场之一,创办人恩厚之和泰戈尔,阎锡山的乡村建设工作都有关系,我开始思考进化的问题,所以关于迷彩的想法也延伸到了物种进化的层面,尤其是荷兰人培育黑白奶牛的历史。于是有了《黑白动物园》装置。 现在,所有这些作品汇集在一个房间中,我为这个房间设计了六种墙纸,直接用特种喷绘的墙纸铺满了整个房间。2005年的狮子,2007年的迷彩龙,挂在这些墙纸的前面,从一些角度看完全隐身,从另一些角度看则突兀而出。特意为这个杂乱的一张新画《黑白动物园2》,画面汇集了斑马、企鹅、奶牛、斑点狗,一群黑白动物。一方面它们是幽默,提供出一个无厘头的分配逻辑。另一方面,他们有意与墙上现场即兴画上去的剪影图形互相连接,并联向周边的雪地墙纸。提示一种图形和一种形象,既是独立的平面存在,又时常被组织起来,用于再现,指向幻觉。 我特意买了一些各种各样的迷彩用品扔在房间的各个角落。成套的迷彩服,在沙漠迷彩、丛林迷彩、海洋迷彩和雪地迷彩的墙面上,若隐若现。地上丢着迷彩的雨伞和迷彩的鞋子。奶牛斑点的咖啡壶和奶牛斑点的拖鞋和斑马纹理的衣服。连一颗黑白交错的足球也被放进黑白动物园中。这个屋子的核心是混淆和蔓延。 第五个空间不属于任何一种媒体,而是专门放进了我2006年到2007之间的《拉萨到加德满都的铁路》这一作品。 我对西藏和印度的兴趣,固然始于我在书法学习时所接触的佛教传统,但其实更多的是关于现代化历史和殖民史。这件作品是基于印度间谍南·辛格在西藏以步行的方式测绘西藏地理,并画出最早的西藏地图这一历史故事。我邀请甘孜的唐卡画师根据我的素描草图,画成的南·辛格生平的叙事画唐卡。但是最后一张画的是青藏铁路通车,以及今天西藏的现代生活场景:骑着摩托车放牧的藏民,用互联网搜索新闻的小喇嘛,等等。我用一根铁链控制我的双脚,确保我迈步的幅度与训练有素的间谍南·辛格的步幅长度一致,顺着他的来路走向了喜马拉雅山区。从拉萨走到加德满都一路上,我一直在收集各种金属物品。它们包括宗教用品如金刚杵,也包括日常生活物品如斧头菜刀钩子铜锅。我甚至无意中收到了一个英军的汽油桶,我估计是二战时丢弃在印度,又被印度的朝圣者带到西藏来的东西。我也收集了山口大坂上了被登山者和旅行者丢弃的红牛饮料罐头铁皮,樟木的菜市场上一位老太太向我兜售的铁矿石。所有这些金属物品,被我在北京的工厂中融化之后,浇铸成四根33英寸长的铁轨。这长度,也是南.辛格在喜马拉雅山区的英国间谍学校经年训练的每一步的长度。一张巨大的地图出现在这个展区的墙面,这张地图记录了历代的西藏探险者的历程。包括斯文赫定、普热瓦尔斯基和荣赫鹏、大卫.尼尔等人的道路。当然我的道路也在其中。 在对这个地图绘制者的间谍故事发生浓厚兴趣的时候,我从小对于地理的热爱是起作用的。但是当时我并没有意识到,数年之后,绘制地图对我来说会升级为一种工作方法。 在三维软件里安排展厅的时候,我完全没有考虑时序。直到自己在展厅里行走,我突然意识到,其实三楼的这五个房间,其实是微微地存在着时间轴的。当然,这个时序时常被闪回和钩沉所扰乱。从书法开始,成为摄影家,成为媒体艺术家,但一直在当画家,也一直在搞一些行动。或许,不管是绘画、摄影、录像还是行动,对我来说其实都是一种书法。 二楼:三大计划和一百个东西 三楼的展览基本上遵循的是在欧洲最常见的美术馆的格局,只是数量上比别人更庞杂,不是一件作品一个房间,而是一种媒介类型的作品塞了一个房间,还挺吓唬人的,但是还并不是我真正极端的风格。这个美术馆最吸引我的是二楼打通的那个大厅。 在这里,我把我的“三大计划”,也就是2007年开始的《南京长江大桥自杀现象干预计划》,2009年开始的《邱注上元灯彩计划〉,2010年开始的《世界地图计划》,三个庞大的计划中各选了一批作品,互相穿插着混在了一起。然后,《100件物品》放在这个展厅的中间,放在桌面而不是展台上,看上去像一个跳蚤市场。 因为这是一个回顾性质的展览,带有整理自己的个人生涯的意味,所以我在这个展览在荷兰Van Abbe美术馆首展的时候,就专门为这个展览做了一件新的东西,《100件物品》。我之所以不愿意说我这是做了一件新的“作品”,是因为我认为这100件物品不是一件作品。他们是一种准作品,或者说,他们其实高于作品。我和这100件物品的关系,比我和作品的关系更密切。对于这100件物品,与其说我是一个艺术家,不如说我是一个收藏家。 这一百物品里面,有我父亲的回忆录手稿,我老师的书法作品,山东一个民国时期石碑的拓片,有金门菜刀和毛选,有妈祖像--不知道由哪一位民间艺人所雕刻。有明朝的木雕版的关公像,有我女儿的胎毛笔。把他们称之为我的作品,实在是太狂妄了。能够作为收藏者和使用者,已经让人感恩戴德。 整个展厅的大结构基本上是一个“门”字形。大件物品在中间,左边是《南京长江大桥计划》,右边是《世界地图计划》,“门”字形的顶上是《上元灯彩计划》。 三大计划各有一组绘画佔据墙面,左边是《南京》系列,右边是《技术伦理地图》、三张掌纹地图,和《想象地理学》地图。展厅的尽头,是21幅的《初识上元灯彩图》。而这些计划中所产生出的装置作品,则散布在展厅的空间中,包围着柱子之间的100件物品。这些装置们,模模糊糊地大体属于自己的计划所属的区块,却又互相渗透得很厉害。《上元灯彩计划》中的《香格里拉》,跑到了南京长江大桥奖状的角落中。《南京长江大桥计划》中的镜面乌鸦,跑到了100件物品中的墙根,和《上元灯彩计划》区块的墙角。《南京长江大桥计划》中的渔翁竹根雕,跑到了《世界地图计划》中的《殖民史植物考》的竹编大脚群中,看上去像是放牧着羊群的牧人。《上元灯彩计划》中的木雕版《绣像》,一组西一组东,左边两张右边三张地,穿插在展厅的不同角度和高度,在柱子上,墙的转角。 《南京长江大桥计划》中产生出的《栏杆》系列纸雕作品,被我选了四张悬挂在空中,形成悬浮的隔断,与《到此一游纪念碑》所形成的玄关相互呼应。这个纪念碑本身是玻璃的是通透的。隔断的同时穿透。遮挡视线,但是不稳定。当观众看着陈列在博物馆柜台中的《上元灯彩图》的复制品的时候,他抬头望向我批注的《初识上元灯彩图》,他的视线会被从空中悬垂下来的竹编的罗马柱所扰乱,这是属于《南京长江大桥计划》中的作品。这个展厅中的一切都是流动的,形象是流动的,媒介是流动。 它是苏州园林式的,有藏有露,有曲折,有开合。铺天盖地,沧海横流,机关重重,层层叠叠,盘根错节。这里的事物互相指引,互相应答。盘旋,混乱,目不暇接,众语喧哗,心事重重,欲言又止。 我的空间感和我的Message 我第一次尝试这种把一切都烩成一锅粥的展厅风格,应该是在2009年在尤伦斯艺术中心《破冰》那个展览。那个展览布展的时候,我甚至在布置了灯光之后,又让人把灯拆掉了。因为那种射灯,把周围的混乱隐去,制造出一个个让人太舒服的光区,太安全,太标准展厅。 那个时候,在经历了一些年很有样学样的制造白盒子空间之后,我开始感到哪里不对。那就是把房间尽可能弄的洁净,把东西摆在方正的展台上,然后再打一束射灯在物品上面。这个空间像练瑜伽的地方,努力引人冥想了。它要尽可能地洁净、无尘、安静。所有的电线应该尽可能隐藏。这一切都是为了确凿无疑地告诉观众:你正在看伟大的艺术作品,你要忘了你在日常生活中的那些烦心事,在此时此刻集中注意力,让艺术作品的灵光照耀你。这套展厅气质,往往同时还伴随着作品的微小崇拜、极简崇拜、枯燥崇拜、过程崇拜和伪系谱学。让你在面对它的视觉贫乏时,心中唤起不安,而这种不安和焦虑带来自卑和膜拜,这种自卑和焦虑,国内的建筑师和策展人叫做“当代艺术”。 但是在这么玩了一些年之后,我开始意识到:这是一套太容易的办法。任何东西只要放进这一套设置中,都会显得有意义。它是一种用来把稻草说成黄金,让人们对着垃圾冥想的有效系统。因为太容易了,所以是令人怀疑的。我开始狂妄地认为,我应该挑战这一套已经过分成熟的系统,我要做另外一种展厅。这种展厅是混杂的,盘根错节的,能量乱窜的,热带雨林的。它应该是一棵到处悬垂着气根的大榕树,应该是一片竹鞭在地下乱走的竹林,它应该是一个叫卖声此起彼伏的市场,它应该是一座历经千年而苍老不堪的城市迷宫。这样的展厅里面应该有作品,也有准作品和非作品。这样的展厅不是把物品从它本来所处的语境中摘除出来,并假定作品中自身携带着意义,只要观众集中注意力,就能够提起作品中的意义。瞻仰的展厅中,被个物品都在和其他物品相关的关系网络中,它们牵丝连带,纠缠不清,物品与物品之间的关系,所形成的气息盘旋在其间,需要去被感知。这样的展厅应该是脏的,乱的,不安分的,热闹的,运动的。 2009年尤伦斯那次展览当时就引起的很大的争议。后来我一次次地尝试这种做法。在《上元灯彩计划》中的历次展演中尝试,我对于参加群展越来越没兴趣,因为无法展开这样的实验。《南京长江大桥计划》在南京艺术学院美术馆展出《齐物》的时候,我甚至不想为每件作品加上标题,最后是策展人书传求我说你要是不加标题,观众会缠着我问,我们会被烦死。我才勉强的随便地写了一批标题,胡乱给到处挂了一下。其实,那个展览中,每个作品都没有边。 2015年威尼斯双年展主题展,我展出了《上元灯彩计划》中的25件装置。空间不够用,我绞尽脑汁完全按照苏州园林的精巧安排的方式,把所有的东西都放进去,几乎做到了每一件作品都不能再移动分毫。但是依然坚持这种互相映照互相渗透的展厅风格。那个展的反响非常好。我接着把这种气质用在2017年的威尼斯双年展中国馆的展厅设计里,再次引起巨大争议。喜欢的人喜欢到要死,讨厌的人讨厌到要死。我总结:喜欢的人都是在当代艺术圈混了多年的老行家,不喜欢的人,大多数都是刚刚接触当代艺术不久,对白盒子的模式还充满崇拜的人。 这次在日内瓦,又有大空间,而且是自己的个展,可以尽情来玩,我当然不会放过这种机会。这次是在海外劳师远征,我还算略微收敛。等到元宵节的时候,在民生做《上元灯彩计划》的终结展览的时候,我会搞得更加极端。 我在想,这种趣味的差别,当然首先是很像日常语言和“科学语言”的差别。维特根斯坦在讲到日常语言和科学语言的区别的时候,用新开发的城区和老城区来打比方。科学语言,每个词有明确的对应的意义,比如酚苯乙烯阿斯匹林这样的词,干干净净。日常语言中的很多词,在历史中积淀的太久,每个词都盘根错节,曲径通幽。就像历史悠久的老城区,围墙坍塌有洞可以穿越可以攀爬,总有很多倾斜的道路,很多违章建筑,迷宫一般,无数秘道和暗巷,通向不可知的地窖和夹墙。老城市藏污纳垢,威尼斯这样的城市,会让人迷路,但是也可以让人不断地重新发现。它有角落,有死胡同,有阴影和小桥,有鬼屋,有层次。没有人的路的时候,船有船的路,猫有猫的路,攀爬的藤蔓植物也有它们自己的道路。而老城市周边新的开发区,总是横平竖直的大道,这个是商店,这个是邮局,这个是医院,它清清楚楚的,像是刚从规划师的矩尺下画出,它还来不及变弯,来不及倾斜,来不及变脏。有时候它们会被命名为经一路经二路纬一路纬二路之类的。那些被历史弄脏的词,就像“爱”、“和”、“月”、“酒”、“家”这样的词。它们注定是复杂的,一言难尽的,不可能用一个定义来明晰的界定,但是,你可以用它们来写诗。 但是实际上还有更深的原因,我认为这种差别实际上是一场文化战争。 这是一神教和多神教的差别。对我来说白盒子展厅是新教趣味的,它是洁净的,去除人间烟火的,禁欲主义的,往高处带人的空间。而我所渴望营造的展厅风格是多神教的,是儒道释三教混杂的,是方士和鬼怪四处蛰伏的。不喜欢我的这种展厅风格的人,必定会以宗教激情来进行攻击,这才是真正的原因。 当然,这种差别也可以是一种市场模式。白盒子展厅是一家家高冷的专卖店,货物是明码标价地码放整齐并附带使用说明书的超市,这样的超市里,摄像头是必不可少的。而我要的展厅,摆满地摊,游荡着货郎,泥腥、果香、肉香和汗臭混杂在一起,吆喝叫卖声乱成一团,这是可以讨价还价的集市,前资本主义时代的集市。在超市里,人们选择品牌。在集市里,人们选择物品。 11月16号晚上,展览向大众开放的时候,我在展厅里静静地看,看观众怎么看这样的一种展厅,用手机拍长条的全景照片。我看到观众在苏州园林中漫步。他们不断地转身,驻足观看,遭遇物品。这些画面真的像极了一个剧场:他们是一群探秘者,一群考古者,在沉思和惊叹之间流连。他们的状态放松极了,他们面对的这些物品是来与他们平等遭遇的。他们可以和这些物品有缘分或者没缘分。但这些物品绝不携带着白盒子空间和射灯的权威,绝不要以自己的贫乏,在他们心中引发皇帝的新装的围观者的焦虑。 不时有观众上来问:你是这个艺术家吗?一半以上的观众都说:我还会再来,我会再来看好几遍。我知道这样的一种展厅是会让人觉得自己一定漏掉了什么。它不会让你觉得自己已经按照最佳观展路线把该看的都看到了,可以前往下一站了。不是的,这样的展厅有无数的起点和终点,你从不同的方位进入,你遭遇到的会是截然不同的故事。 这次的目标可以说实现的非常好。 展览开幕前,一位来自中东的收藏家,看着我在墙上画画,然后问:“能不能打扰你一下,你的Message是什么?” 我心中暗暗笑骂了一句:这些宗教传统啊,你们实际上假定,每个艺术家来到这个世界上都是要传达某一句特定的信息的。但是艺术家不一定是这样,艺术家可能只是跳进了一股激流中,他可能只是在挣扎,或者在散步,其实是在拾荒,或者在盗墓。但是,当然,何妨迁就一下他们的思路,我被迫想了想,我的Message到底是什么?然后我说: 我要做的是关于,如何从混乱中建立秩序,以及如何用混乱的力量来拯救秩序。因为有无数的力量要把有组织的东西瓦解,要把有机体毁灭在熵之中。也有太多的力量,要把有机体格式化为晶体。我们要持续的从混乱中组织出形象,并且与败坏的倾向作持久的斗争。 我对自己说:其实,形象就是生命。形象就是理性。我们知道生命终将走向混乱,知道生命本身是犹如生命的物质构成,这就是观空。但我们也知道,从混乱中,还将有新的有机体自组织而生。果从因生,事待理成,有依空立。 开幕的那天晚上,她说:谢谢你带来的Message,这是一份厚礼。