来源:ARTYOO

伴随着UCCA开启新篇,十周年庆典晚宴暨义拍也于11月5日在UCCA举办。作为中国艺术界社交日历上的浓墨重彩的一笔,今年盛会的主题是“历史的十年”,晚宴期间举行与佳士得拍卖行合作举办的义拍,义拍所筹得的善款将全部用于支持基金会的运营。参与义拍的艺术家来自十年间在UCCA举办过重要个展的艺术家,徐冰、刘小东、刘韡、邱志杰、王兴伟、徐震、展望、赵半狄等艺术家均为义拍慷慨地捐赠了作品。

尤伦斯十周年庆典现场

尤伦斯十周年慈善义拍预展现场

(以上图片来源于尤伦斯当代艺术中心)

作为重组的一部分,自2011年底以来担任UCCA馆长的田霏宇将继续领导该机构,并同时加入UCCA集团董事会。田霏宇先生是中国当代艺术界的著名策展人、专家,也是刚于10月6日在纽约古根海姆美术馆开幕的大展“1989年后的艺术与中国:世界剧场”的联合策展人。田霏宇表示:“中国的艺术事业正不断前进和发展,我很高兴能有机会领导这样一座位于其核心地位的机构,引领它走向一个卓越、成功的新时代。”

《截屏-中国私立美术馆独立调查访谈》封面

作为对UCCA十周年庆典日的特别回顾,ARTYOO专门与《截屏-中国私立美术馆独立调查访谈》一书的作者王上(哥伦比亚大学哥伦比亚学院本科生)进行沟通并达成合作,我们摘选了书中他于2016年8月21日专访尤伦斯当代艺术中心馆长田霏宇的部分对话内容。以此回顾田霏宇在过去几年内对UCCA的内部结构及革新所做出的贡献,进一步了解作为UCCA的馆长需要具备的素质。

关于《截屏-中国私立美术馆独立调查访谈》

出于对私立美术馆无限增长现象的好奇,王上利用三年假期时间独立走访了40多家中国私立美术馆、艺术中心、艺术基金会,用中英文双语采访了54位创始人、馆长、CEO。对私立美术馆、艺术中心、艺术基金会在实际运营中存在的问题、价值、意义、动机等方面,跟踪调查采访长达三年时间。

为扩大全球读者范围,全书以中英文双语对照呈现。为读者更快捷的迅速了解中国私立美术馆的发展状况,依据大量访谈内容的纪录,作者逐步的逻辑分析推理,形成论点和数据统计表;同时将各美术馆的创始时间及展览内容组合成时间表,呈现于《截屏》“我的发现”-自序一文中。

王上 对话 | 田霏宇

王上,哥伦比亚大学哥伦比亚学院本科生、《截屏-中国私立美术馆独立调查访谈》作者

王上:您从2012年接任馆长以来,UCCA的内部结构经历了哪些变化或革新?

田霏宇:UCCA于2007年建立,最初的设想是多做一些艺术史研究。它的结构是费大为和Collins试图创建的。后来Jerome来了,他的体系对UCCA来说很重要,即把责任一分为二,由总经理(后来成了CEO)和馆长对中心负责。

他们以“教育”来命名艺术部门,运营活动和商店经营成为基本的资金来源,这些是我接任时最基本的结构。教育采取公共项目的形式,是UCCA工作室的一部分,活动的筹资成为一种“发展”。我主要参与的是展览项目的发展。近年来,我试着请来外面的策展人,同时建设内部团队。现在我们有三个助理策展人,他们是重要的项目管理者,我们的发展项目也得到了推进。现在,我们有一个负责活动策划的团队,也有人员负责企业赞助,还设有一个赞助人委员会。展览活动大部分是由Jerome负责的。

王上:您来到UCCA后,创立了咨询委员会。这个委员会成功吗?

田霏宇:其实建立委员会需要做很多工作。委员会的维持,包括将它的成员聚集在一起,召开会议,其实需要花很多钱。每年,10到15人要聚集在一起,商务舱和酒店都是一笔开销。我们很感谢他们的咨询支持,这个委员会已经正式存在了大约两年,主要的会议已经召开了两次,它们确实发挥了有益作用。我们也发现,一个不那么正式的结构其实更有益。一个机构需要这些人的指导和建议。在出版或一些展览等特定事项上,听取多方建议总是很有帮助。我时常也会受邀加入其它委员会。我是余德耀美术馆和三亚艺术季委员会的成员,三亚艺术季很有意思,因为它很有价值。我们想要一些来自外部的意见,委员会的人都有策展经验。所以,我认为委员会是成功的。

尤伦斯十周年慈善义拍捐赠艺术家名单

尤伦斯十周年慈善义拍预展现场

王上:与西方的学术结构相比,你认为中国存在所谓的“学术框架”吗?

田霏宇:是的,我总是发现“学术”这个词很有意思。它很难翻译。比如,把“学术主持”翻译成“academic host”。这个英文翻译更像是“博物馆主席”或“馆长”的意思。然而这个术语是在讲内容、内容的标准、博物馆的大致方向,或一些更为广义的艺术历史连续统一体形式。

我想那是一种基本的冲动,非常普遍。但在中国,它有不同的表达方式。社会主义或后社会主义的传统是与领导体制保持密切联系,因为作为一个馆长或批评家,你会需要政府的支持。所以在中国总是很有趣。比如,在中国的一些展览中,你会看到馆长的名字几乎和艺术家的名字用一样大的字体。然而,如果你去现代艺术博物馆,可能只会在宣传墙的最下面看见组织方的头衔。我们试着坚持这种模式,但是时间一长,我并不觉得有什么实质性的差别。

在谈及学术标准之前,运营标准才是主要问题。当然,我任馆长期间,这里最大的特点是没有使用艺术家付费展出、被动接受展出或进行商业展出的模式。这使得我们的项目能够沿着普遍的方向进行探索。随着工作的进行,大多数展览成为了我们工作的基本内容。我想这是一种表现方式。最终,我们的工作成果取决于你的优缺点,取决于你的根本理解,我们的初衷并不是进行大规模的研究。与古根海姆博物馆等西方机构不同,我们不会大手笔地雇专家为了一次展览或一本书花上两三年时间。

另一方面,我们有一群求知若渴、聪明绝顶、雄心勃勃的年轻员工,他们对自己的事业有着充分的热爱、理解和信任,向世界呈现中国的当代艺术,以促进中外文化交融。所以我们怎样才能在学术上达到高度呢?有时,这就需要我对展览进行个人投入。实际上我可以花时间做研究,有时候也可以通过利用外部的策展人。例如,劳森伯格展览是由古根海姆的SusanDavidson和劳森伯格基金会的David White策划的,他们都是劳森伯格的终身专家。这些外部策展人可以提供概念性框架,我们的团队则提供有力支持。此外,我们的助理策展人会写目录,并思考有关展出的大问题。

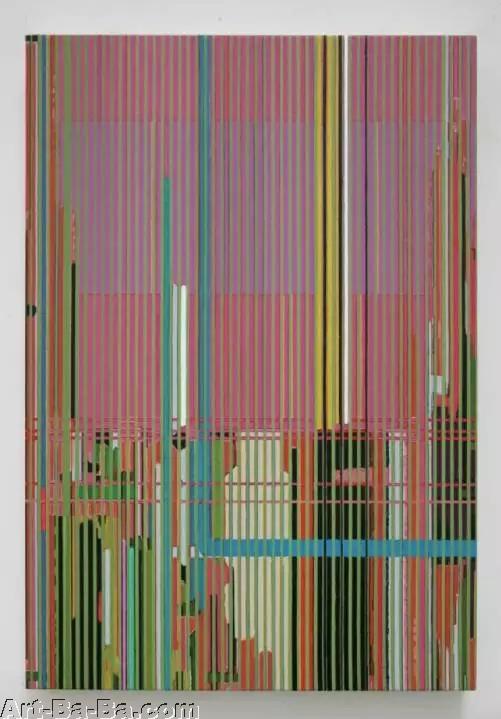

刘韡,《物体》,2017,布面油画,80 x 55cm,由艺术家捐赠

我们当然知道观众是谁,以及哪种呈现对于中国来说是更有意义更紧迫的。通常,有些人会比我们更了解艺术家的具体工作。所以找到其中的平衡点需要一个过程。但我们实际上已经比中国其它的博物馆有了更高的专业性和巧妙性。尽管如此,我的目标一直是创立一个互动领域。每个项目的讲述方式实际上各不相同,这让我们的工作更有乐趣。

王上:作为一家中国博物馆的外国馆长,在展览的选择方面,您认为自己具备什么特殊视角?

田霏宇:问题不只在于我是一名外国馆长,实际上,更多的在于这是一家外国博物馆。UCCA由一个欧洲家庭创始,并根据这个家庭命名。尽管它有八成以上的员工是中国人,但我们依然披着外来品的外衣。我们在一定程度上略微偏离了一家博物馆本该发展成为的样子,即作为国内博物馆的发展轨道。这种偏离是有益的,虽然正越来越轻微,但我想我们并不愿意完全放弃外国博物馆的性质。

艾默格林与德拉塞特,《好博》,2016,中纤板、油漆、铝、玻璃,183 x 90.2 x 18 cm,由艺术家和贝浩登画廊捐赠。

王上: 你们做了60次展览,其中一半是西方艺术家的,另一半是东方艺术家的。在策展时,你们会不会考虑“本地化”或“地方性”?你们如何决定哪些国际艺术家能够被本地受众所理解?

田霏宇:这是个很复杂的问题,同时也非常直接。我并不想在展示中国或国际艺术上行使独断专权。博物馆机构总体上已变得更为丰富,要知道这是一个可喜的状况,因为这意味着每个博物馆都可以有自己的方向。从这个意义上说,博物馆是多多益善的。我猜,我在最开始的一些选择是我认为在国际上受到忽视的领域。我做的第一场展览是最具有争议的,那是顾德新的展览,他其实已经离开了艺术领域。某种程度上说,我想以他开始是因为我很了解他。他在艺术领域也是个很有名的人物,但在国际上没什么名气。第一年很有意思,因为对于UCCA来说,那是一段很复杂的时期。在盖伊·尤伦斯卖掉一些收藏品后,很多用来展览的展品都没有了。那也是抵制商业绘画的一次努力。所以这个过程成为了弥合鸿沟的一次尝试。一方面,据我所知,这个过程实际上很艰难,因为具象绘画以很多文化参照、故事和中国人的理解感受为基础。实际上,这种传达会比想象得更难;另一方面,在中国,这项工作与这个地方没有什么关系。同时,这也是一个博物馆机构影响市场的过程。后来的展览我们更多地关注于我这个年代的艺术家,比如徐震。我们大规模地呈现了特定艺术家的作品,他们为更多的中国观众所知,在国际上也有知名度。

徐震,《痛的时候告诉我,好吗?》,2016,镜面不锈钢、金属,140 x 220 x 3 cm,由没顶公司捐赠

展望,《宇宙的碎片》,2011,不锈钢,约125 x 63 x 60 cm,由艺术家捐赠

王上:通过在国外学习和旅行,很多年轻的中国艺术家都变得更国际化了。您在选择中国艺术家时,还会把艺术家和他们的中国身份联系在一起吗?

田霏宇:越来越少了。当展览艺术家代际范围比较广时,也许你还能比较容易区分出年轻的中国艺术家。但如果你往深层次看,就会开始看到各种各样不同的身份。这种现象只会越来越深化。看看去年推出的新一代艺术家系列展览中的年轻艺术家,就会发现这种现象更普遍了。我觉得这很不错。真的不能使用同样的标准来评价他们。我一直认为中国的背景下很有内容。中国是一个以很真实的方式存在的国家,它有着独特的制度和历史。很多时候,我对回应这个背景更加感兴趣,不管那些艺术家来自哪里。

赵刚,《红色风景》,2008,布面油画,130 x 155 cm,由艺术家捐赠

王上:正如您刚才所说,您希望观众能从展览中吸收营养。那么在这方面,如何才能保证普通观众和艺术业内人士都能很好地吸收营养?

田霏宇:这个问题很好。艺术营养的吸收很多时候都在展览之外。通过增加咖啡馆、商店、教育项目,以及最近的儿童工作室,我们总能通过一些公共项目来与不了解当代艺术的观众取得联系。也有很多工作涉及市场宣传。我们试着通过数字方式与观众进行互动,但这并不意味着只把数字互动作为艺术传播的一种载体。你可以通过数字方式来方便快捷地传递信息。对于劳森伯格展览,我们花了很多精力思考我们可以讲述怎样一个故事。我们讲了一些他个人生活的绯闻,也讲了一些有关颜色的浪漫故事。在中国,你可以找到各种不同的角度和平台。比如,你可以在网上找到“微在”。那里有很多很有趣的小视频,关于劳森伯格,你就可以找到“去看艺术展的时候怎么装逼”这样的题目,很讽刺。我的意思是,不管在哪里,你都可以发展自己的艺术观众。

刘小东,《石榴》,2017,木板油画,33 x 23 cm,由艺术家捐赠

王兴伟,《无题(小小收旧电脑)》,2007,布面油画,80 x 65 cm,由艺术家捐赠

王上:现在,大多数艺术家都生活在北京,而大多数博物馆都建在上海,你认为这种情况在未来会发生改变吗?

田霏宇:不知道,这很难预测。除了北京上海外,香港在艺术界也有重要的地位,那里经常会有艺术拍卖会和展销会。所以,没人能预测未来,也许艺术依然会在各地百花齐放。但我认为,全国各地的人们依然会更向往来到北京。生活在上海的艺术家也差不多是从北京来的。你并不会看到很多四川、东北或广州的孩子打包行囊来到上海,人们一般都是奔向北京。与此同时,北京和上海比过去联系更为紧密。

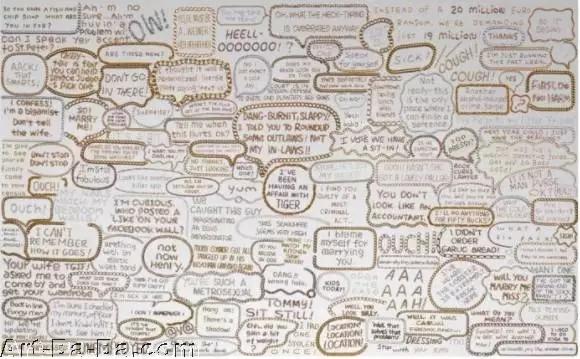

邱志杰,《“讀史”系列之贰》,2017,纸上水墨,130 x 70 cm,由艺术家捐赠

王上:您认为作为UCCA的馆长需要具备什么素质?

田霏宇:关键的能力在于同时管理不同的期望。你需要解决来自不同方面的问题,包括创始人、当地政府和项目上的问题;以及我们获取信息的来源——西方合作者、工作室和机构提出的问题;当然还包括坐拥大量中国艺术品的北京方面。越能实现不同期望,最终就越容易调和矛盾。

王上:中国与西方机构的运行方式完全不同。您作为UCCA的馆长,学到了什么与作为西方机构馆长不同的东西?比如,中国有个传统,那就是在很大程度上靠关系办事。

田霏宇:是的,一直都是那样。问题是怎样把握自己的方向,因为不靠关系办事会更难。你不能听取别人的回应,最重要的是不能问自己:在中国,博物馆的标准是什么?因为在美国或西方背景下,博物馆是军火库民主的工具。博物馆的作用在于传播启蒙思想,启蒙如何培养和促进公民的社会参与。实际上,在中国,这实在是一种颠覆破坏,这种颠覆破坏并不是直接的,并不是展出危险内容的艺术,而是通过艺术引人思考。我们不能将博物馆理解为西方民主的某种掩盖,而是通过美学思想来引人深思。通常,重要的并不是我们做什么工作,而是哪些东西目前对人们来说有意义,有用途?在一个有意义而更广泛的背景下如何做事情?

徐冰,英文方块字书法《Imagine》,2015,玉筘纸、水墨,69 x 136 cm,由艺术家捐赠

赵半狄,《中国• 美国• 田霏宇》,2017,布面油画,75 x 50 cm,由艺术家捐赠

王上:既然中国博物馆是在不同于西方的法律框架下创建的,对这些博物馆的未来您怎么看?

田霏宇:乐观一些来说,我认为,在评价成败之前,我们都要给每个博物馆两年的宽限期。每个人都需要一个尝试的机会,来应对切实运行中的挑战。从总体来说,对博物馆感兴趣的观众正越来越城市化,受教育程度和文化修养也越来越高。即使目前供给超过需求,我们也要考虑长远。我想发展的空间还很大,要做或可做的事还有很多。很多优秀的中国艺术家本该以更高的层次呈现出来,很多西方艺术家在这里完全没有名气。中国人才济济,这也很激动人心。很多像你这样的人在国外学习,拿到了很好的学历,但必须在中国找工作。中国的高等学府每年都在培养出人才,至少有一部分人会愿意在这些博物馆工作,并成为合格的员工。因为目前存在一个不平衡的状况,可能更多的专业人才处在比较低的职位级别。目前,中国依然是旧体制,不愿意让那些专业人才担任领导职位,但这在未来5到10年内会发生改变。我是说,目前,唯一的问题是高层的政治问题,这是不受我们控制的。我想这就是艺术在文化领域中的美。几乎从定义上说,艺术就有一定的模糊性。我们对艺术可以有多重解释。在一个不喜欢直接表达的体制中,这种模糊性有巨大的价值。