来源:西天中土 采访:《生活》杂志吴晓初 张泉

他以为自己已经忘记了关于1946年的那场冲突和屠杀。

那时,阿希斯·南迪(Ashis Nandy)才10岁,全家搬到加尔各答有一段时间了,挤在父亲供职的基督教青年会提供的小旅馆的三楼里,日子过得不错,精明强干的母亲是一所小学的副校长,与温和的父亲感情甚笃的她却懂得把家里大大小小的决定权“让”给他宣布,后者便乐乐地感觉是自己做了主。暴乱开始时,父亲冒着生命危险将这所不大的小旅馆改成了避难所,于是不断有大量涌入的难民挤在小旅馆的门厅、走廊和二楼的房间里,他们一开始是一两百名印度人,当形势突转,嚣嚷焦虑的人群又换成了三百多穆斯林的面孔。对不谙世事的孩子来说,哪有什么动乱,一切只仿佛轮番上场的混乱闹剧,直到——“砰!”

他的父亲与死神擦肩而过——暴怒的伊斯兰警察朝着他胡乱开了枪,因为南迪的父亲指责警察对与自己信仰相同的伊斯兰暴徒的所作所为放任不管。所幸子弹并未命中,却在走廊的墙上留下永久的弹痕。

弹痕同样留在目击者的心里,没有明确的线索指向事件对于南迪的影响。然而60年后,南迪开始了一项关于这次种族屠杀的调查,十年间,他走访了1500名参与者,这里面有当时屠杀的幸存者与参与者。研究中他发现没有快乐的杀人犯,无论当时出于何种动机,这些事件的参与者终生都受到噩梦般回忆的纠缠;而幸存者中的好多人也告诉他,在躲避和逃生的日子里,他们中的大部分人都曾接受过来自于敌方的帮助——也许是曾经的邻居、常去的水果店工作的伙计……也许只是个陌生人。

什么驱使着你向你的死敌伸出援手?南迪在交谈中谈到印度的神祇,跟西方的上帝不同的东方神祇,他们有千万种分身,他们行善也作恶,他们掌管破坏、毁灭、死亡和创造、希望与生长,爱与恨在此处暧昧、浑沌且相互成就。渐渐地,老人的面孔仿佛同另一张面孔重叠——一张萨满的面孔,它属于尚未被西方现代性侵占的神话空间。诸神仍旧栖居其间,人们仰赖上天的善意生存繁衍。他们通过祭祀、祈祷、献祭以获得安宁,坚信脖颈上兽齿穿成的挂饰能够护卫自己在追逐猎物时百战百胜,当面临战斗与死亡时,四个灵魂将会如来自沼泽深处的风一般离开身体,返回自己的部落和村庄,通过萨满之口向生者传达自己的信息……这一切在今天已被归结于人类学讨论的范畴,或者默默被封印于隐喻的空间。而此刻,这位复活的萨满粗野地挥动着手中的神杖,向我们展示那片尚未被现代性与文明侵蚀的荒野。

南迪母亲的家族有世代行医的传统,高中毕业后南迪本已进入一所医学院就读。可作为全家的“黑羊”,南迪从医学院退学转攻社会科学,并最终将自己的学术兴趣定位在了临床心理学领域。读他的论文是一种享受,也是一个挑战,因为一篇论点新颖、论证缜密的社会学论文也许并不少见,然而难得的是他能在精密地操控哲学、文学、社会学、政治理论、流行文化等一切论证手段的同时使阅读者在文章背后直接读到作者:他旁征博引背后的敏捷、精准、狡猾,以及对于自己国家现状深切的同情心。很难把这种观感和一个70多岁的老人联系在一起,作者应该是个年轻人,精力充沛,具有极好的学术训练并且拥有能赋予寻常论据以惊人说服力的天赋。

西方的理论教育背景有没有给他造成障碍,仿佛童话故事里贪婪的国王和他的金手指?他笑着回答说:“写这篇论文时我还很年轻。”他说当时被马尔库塞、霍尔海默那些法兰克福学派的理论家们迷住了。“现在我更想关注一些属于人类本质的东西。”——他说的可能是硬币的另一面:毁灭。“现代性好像越来越让人们对于让他们不舒服的东西选择视而不见,但我觉得这很重要,比如死亡和痛苦——那些用最强效的止痛药片也不能消灭的痛苦。了解这些,我们才能真正理解什么是谦卑。”

在西方关于现代性、工业化的弊端与隐忧的激烈批判已长达近半个世纪的今天,作为东方人的我们,真的需要接受并承担一个并非由我们的文明所导致的后果吗?南迪说,如果要一个诚实的回答,这个问题一定要改写一遍。为了我们的目的,它应该是:我们能够发现一个第三世界,在人类未来问题上的选择上增加一种可能性吗?也许较于笼罩在后现代的碎片下的西方社会而言,南迪的“格格不入”本身便是一个值得玩味的回应。身处全球化时代的我们不妨还给古老的东方神话以空间:也许它才代表了生活世界的原貌。而死亡和痛苦则是人类不可逃避的命运中永恒的阴影,对恶的直视与反省将使我们褪去傲慢而虚弱的“现代人”的外衣,对传统的珍视将是我们天然的宝藏与庇护,犹如远古人的兽齿,豁免我们于工具理性与国家机器的齿轮的碾压,使我们维系与命运本真的联系,保存对于人性的恭敬、谦卑并终而理解光明的真实意义。

我不想挑那条一眼就看得到尽头的路

《生活》:你的母亲是加尔各答一所小学的副校长,这在1940年代的印度肯定是一件不寻常的事情。你母亲一定是一位非常特别的人物。你曾长期从事精神分析

研究,如果按照弗洛伊德的精神分析,在你的成长中,母亲给了你什么特别的影响吗?

阿希斯·南迪:哈哈,是的。虽然当时在家里,做决定的是我的父亲,但即使我们还是小孩的时候,也能感觉到所有事情都是由母亲说了算的,而父亲只是“说

出”这些决定罢了。我的母亲有一种让这悄悄进行的一切显得顺理成章的本领,并且从不忤逆我父亲的面子。

《生活》:据说当时你家里还有很多藏书,作为一个孩子,你最喜欢哪些书?

阿希斯·南迪:有很多喜欢的故事,其中印象最深刻的是奥斯卡·王尔德的童话《巨人的花园》。自私的巨人最终因为爱而得到和解与宽恕,因为坐在树枝上的孩子对他说 “Once you let me play in your garden, and now I shall let you play in mine, which is paradise.”虽然我来自基督教家庭,在那个价值系统中,善恶泾渭分明。然而这个故事同印度的古典神话有几分相通之处,那就是神并非至善,而魔鬼也不全坏。相应的,人并不是黑白分明,而恰恰是模糊的灰色。我想打破这种二元的价值评判方式,这次参加亚洲思想论坛,我在选择演讲的主题时也是这样,印度教民族主义者萨瓦卡是极端的印度教民族主义,他是刺杀甘地的凶手。然而我希望如其所是地剖析他的所作所为。

《生活》:这让我想起印度神话中的神祇湿婆,他同时掌管着毁灭与创造。这是印度文化中独特的东西吗?

阿希斯·南迪:不,这属于一个亚洲的文化圈,中国、日本也都有这样的多神论传统。一个神祇的形象作为千百个神的显现,有无可计数的化身。我认为这样的观念允许人们更自由地“游戏”,因为神并非不可触及,其也可被战胜,倘若挑战者在精神上千百倍地胜于他的话。这种多元论的文化背景一直使我对人类的极限与无穷的可能性抱有极大的兴趣。

《生活》:为什么从医学院退学而选择学社会科学?

阿希斯·南迪:我母亲的家族里有很多成功的医生,我不想挑那条一眼就看得到尽头的路,我喜欢冒险。当时我的父母极其反对这个决定,但还好我有两个宠我的阿姨。我跟她们讲了我的想法后得到了许多支持有好几个假期我都跟她们一块过。

我一直希望能摆脱二元论

《生活》:知识分子在政治运动中应处于什么位置?

阿希斯·南迪:我觉得,位置取决于该政治运动的本质。对一些运动我不会袖手旁观,但是过去的经历也让我对所有事件背后的意识形态都保持审慎的态度──因为一切看上去顺理成章的东西,其实背后都是人为的建筑。而据我所知,但凡是人工之物,就都会有瑕疵与不完美。而这一点在政治运动中常常容易被人们忽略。比如,在一些宗教运动中,常常有人以正统的名义屠杀异见者,却没人停下来反省其背后意识形态的局限性。

《生活》:过去10年里,你一直致力于一项关于屠杀的研究──半个多世纪以前的印巴分治,有200万人死去,2000万人背井离乡,巴基斯坦因此诞生。你为此

走访过1500多人,有怎样的感受?

阿希斯·南迪:我可以跟你分享两点:第一,在整个调查中,有40%的受害者在大屠杀进行期间,接受过来自对立方的帮助;而在德国屠杀犹太人的回访案例中,这种对受害者施予援手的情况只有1%。并且,这个40%的数据其实还不算完整,因为有很多开始声称从未接受过帮助的受害者,在再次回访中有了不同的说法。第二,一些参与屠杀的人当时的动机是什么,他们几乎全都受到过去这段回忆的困扰,没有人过得心安理得,即使50多年过去了,当年的屠杀者身份几乎仍是他们每个人的梦魇。

《生活》:你曾指出,“圣雄”甘地与刺杀甘地的萨瓦卡,其实是一个硬币的两面。

阿希斯·南迪:我一直希望能摆脱二元论。当时关于印度民族主义的社会心理学分析主要有两个主流:古典自由主义与列宁式的马克思主义。我认为这两种途径都极不恰当。

一切皆有源头,西方对现代性的讨论,其实建立在启蒙运动之上,如果忽视了这一起源,却对此后的各种观念与概念全盘接受,这种态度无疑是盲目的。我在对西方现代性语境进行研究时发现,在建立社会公正的过程里,人们完全忽略了对于暴力的讨论。政府希望更少暴力却以暴制暴,这无疑是一个恶性循环,然而,在理论层面上对于这一点的讨论少之又少,这种情况无论是在研究中还是在伦理意义上来说,都令人无法接受。甘地也许提供了一个不同的模式──与国家机器抗争的途径,可以是非暴力的;而在这个过程中,能够有数目庞大的民众自愿加入到这个不同寻常的政治运动,这无异是一个伟大的成就。

承认我们的有限和生命的神秘性

《生活》:你对现代性的看法是什么?

阿希斯·南迪:现代化无疑带给了我们许多好处──更多的选择和可能性,但同时其自身的负面影响也在不断膨胀,并给社会带来种种恶果,比如工业化。我们真的需要2000种不一样颜色的口红吗?我对此持怀疑态度。是时候该停下来了。城乡之间正形成着一种全新的流动性联系。在这个新范式中,城市与乡村是两个交互而并非孤立的世界,界限永远保持开放。对该范式的接受要求我们认识到工业化模式的局限性,我们必须意识到人类的局限性,承认我们的有限──有些事就留给下一代去做好啦。我们也要认识到生命的神秘性,这对于人的创造力与本性都有好处,认识到这点,会让我们变得更谦卑。

《生活》:问题在于,我们的行为模式很大程度上是由社会的运行模式决定的……假如这就是游戏规则,我们又怎么能超脱其外,像你所说的那样,由傲慢转向自省与谦卑?

阿希斯·南迪:也许我们可以花一些时间去意识到,自己也许被诸如广告和海量资讯这样的假象迷惑和挟持了。现代社会掩盖了许多不那么美好的事实。“朋友,去享受生活吧!”这样的口号遍布世界。我觉得这没什么特别好的,因为我们也要关注生命的苦难,直面那些即使是麻醉剂也无法减轻与消灭的苦难。我刚刚谈到谦卑,这种谦卑并非心理学意义上的,而是理性层面的谦卑。生活在黑暗里才会让人意识到光明的可贵。我这么说可不是让大家住在地下室里的意思,但唯有意识到人生中不可逃避、不可逾越的深渊与黑暗,才能真正激发我们对于生命的谦逊与珍重。现在人人都在谈论全球化,我觉得这没什么新鲜的,事实上我觉得它正在走下坡路,并开始面对自己的灭亡——碎片式的小家庭、散布在社会任何领域的那种“娱乐至死”的态度……

《生活》:查尔斯·泰勒在《自我的根源》中讨论现代性,提到“不可逃避的框架”,只有在该框架下,价值评判的整个系统才能运行无碍,继而暗示这种框架就是西方数千年来的基督教传统。你觉得,会有一种文化传统可以作为“框架”,使亚洲人获得身份认同感吗?

阿希斯·南迪:查尔斯·泰勒写的是“西方”自我的根源,他自己也在该书开头就提到了这个局限性。我认为,一个“非现代”的自我——无论是印度的或是亚洲的——并没有像西方的“现代自我”那样失去了那么多与“前现代”世界的联系。不管是政治制度还是在社会进程中,我们并没有他们那么强烈的迷失感。

甘地说:“变成你想看到的那个改变吧。”当他说这句话的时候,其实有某种存在着的自信,就是我们还没有完全被体制化,还没有变成不可逃避的社会化中匿名苍白的无脸人。看看上海和广州,很多传统并没失去,人们也没忘记它们。这保留了一个自我更新的可能性。太幸运了,我们没有丧失跟传统的联系。

《生活》:你怎么看亚洲各国的城市化浪潮?你认为城市和乡村应当处于怎样的关系?

阿希斯·南迪:我并非不赞成城市化,可是目前在印度、中国等许多亚洲国家,甚至包括欧洲,城市与乡村之间都存在着裂痕,生活在城市里的人看不惯乡下人的

粗野,而生活在乡村的人也瞧不上城里人的忙忙碌碌。我认为,城市与乡村并不相互排斥,在这一点上最有意思的代表是位于大都市中的“城中村”,这种坐落于像纽约这样的大都市中的贫民聚集区:犹太人、西班牙人、中国人在那里都有一块自己的小“村落”。它们在给予城市一种不同的活力的同时,也使城市的问题暴露得更为彻底。

《生活》:如何使城市与乡村相互之间更加包容?

阿希斯·南迪:第一步是面对问题。比如印度的加尔各答,这座古老的城市有一种属于它的开放性和创造力。你可以直接走进贫民窟,直接看到身处其中的人们生活的困境。相较于此,孟买、德里的做法就很危险——他们试图将贫困掩藏起来,可是,怎么可能通过掩盖的手段去解决问题呢?第二,“城里人”的身份并不一定是缺陷。甘地就是极好的例子,他出生在城市,接受西方教育,直到中年他才第一次到乡村去,而他的城市身份根本没有对他领导一场史无前例的平民运动造成任何影响。再例如,印度最负盛名的导演Sadyajit Ray,他在拍摄自己的第一部作品《大地之舞》之前,根本没到过乡村,但他在电影中对主人公与故土关系的细腻刻画打动了所有来自不同地域的观众,因为影片本身传达了某种共通的情感。不要因为自己从未在乡村中生活过而感到隔膜,因为除却现实生活在那里的经历,我们同时拥有对于乡村以及那儿的人的想象、回忆以及来自他处的见闻和消息,不要小看它们,它们同样是传统留给我们的财富,也许也是达成沟通及理解的钥匙。

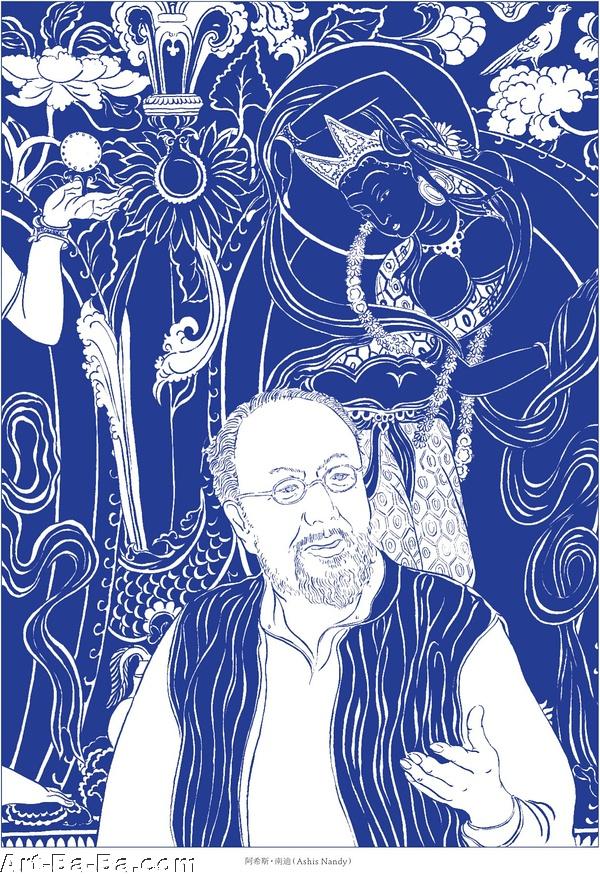

阿希斯·南迪 Ashis Nandy

生于1937 年,政治心理学家、社会理论家,印度最重要的公共知识分子,被誉为“印度的良心”。他目前是德里发展中社会研究中心资深荣誉研究员、墨尔本后殖民研究所的杰出学者、联合国教科文组织下属高等教育全球科学委员会成员。