难能可贵的策展人自白-胡志明小道

胡志明小道路边社 纪实报道(部分)

对策展人高士明展开长达两天天的批评和自我批评会

地点:

胡志明市宾馆

时间:

6.18-6.19

主要参与者:

胡志明小道行走团体

主持人:

王家浩

对策展人高士明展开长达两天天的批评和自我批评会

地点:

胡志明市宾馆

时间:

6.18-6.19

主要参与者:

胡志明小道行走团体

主持人:

王家浩

自白之一:

高:作品中的意志来自一个人长期对一个线索的关注,始终变动不居的东西。我讨厌纯粹的机会主义,或者策略性的机会主义。

高士明看重的意志不只是坚持、倔强,基础是关切。

张慧:你批判的标准是什么呢?

高:很难描述。举例子。徐震转向了策略性的机会主义。

王家浩:批评家能不能发现徐震自己没有说出来的、表面上看不出来的变动不居?批评家是不是需要有能力看穿徐震?你必须用你的标准去欣赏他。

高:很难描述。举例子。徐震转向了策略性的机会主义。

王家浩:批评家能不能发现徐震自己没有说出来的、表面上看不出来的变动不居?批评家是不是需要有能力看穿徐震?你必须用你的标准去欣赏他。

自白之二

高士明:我确实有让意义最大化的倾向。我的工作可能不适合你这种艺术家,我的意义可能不是你的意义。

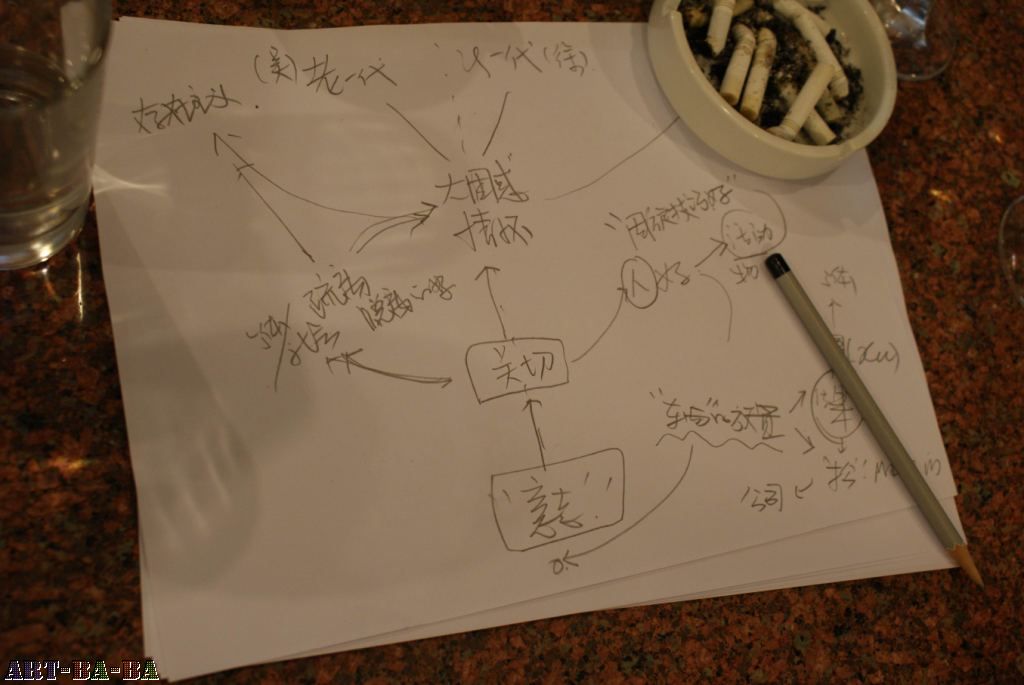

王家浩开始画图。

第一,徐震是认真的;第二,徐震是个完美主义者——同意张慧意见。但基本看法没有大的改变,高士明提醒自己需要连起来看徐震。和网站、公司等联系起来,关注的还是他整体的系统和活动。

徐震提醒通过高士明的话分析高士明批判艺术家的标准。

高士明答:读完书回舟山写作⋯⋯ 以作者的身份,脱离生活语境看生活,从墙上的政治看社会。作家的观察。纯粹文学的感人。一个人对周围生存世界的体验,同情。吴通过写作把自己从世界抽离出来。这就不是以艺术家身份做的事儿。

王家浩:徐震身处这样的体制,吴当时不面对这样的体制。

高:吴面对的画院体制。今天的当代艺术跟当年的画院系统没区别。

徐震在做笔记。

王家浩:你如何来欣赏徐震?他是不是跟当年的画院体制的人没区别?

高:徐震是典型。徐震的体制化是我们眼睁睁目睹的过程。但徐震还有希望:徐震认真,主动渗入这个景观装置,主动把自己划入体制。

高士明:我确实有让意义最大化的倾向。我的工作可能不适合你这种艺术家,我的意义可能不是你的意义。

王家浩开始画图。

第一,徐震是认真的;第二,徐震是个完美主义者——同意张慧意见。但基本看法没有大的改变,高士明提醒自己需要连起来看徐震。和网站、公司等联系起来,关注的还是他整体的系统和活动。

徐震提醒通过高士明的话分析高士明批判艺术家的标准。

高士明答:读完书回舟山写作⋯⋯ 以作者的身份,脱离生活语境看生活,从墙上的政治看社会。作家的观察。纯粹文学的感人。一个人对周围生存世界的体验,同情。吴通过写作把自己从世界抽离出来。这就不是以艺术家身份做的事儿。

王家浩:徐震身处这样的体制,吴当时不面对这样的体制。

高:吴面对的画院体制。今天的当代艺术跟当年的画院系统没区别。

徐震在做笔记。

王家浩:你如何来欣赏徐震?他是不是跟当年的画院体制的人没区别?

高:徐震是典型。徐震的体制化是我们眼睁睁目睹的过程。但徐震还有希望:徐震认真,主动渗入这个景观装置,主动把自己划入体制。

王家浩:两代人的处理方式不同。吴是脱离,徐震是潜伏。两个不同的时代情境下不同应对方式。

高:吴今天的问题。吴运气好,国外的经历让他没有陷入身份政治叙述。回到上海后,仍然没有进入体制。在今天,吴是个传奇。能不能守住,应不应该守,是吴今天的问题。

徐震:我的基本态度:我先接受系统,再开展工作。我工作的工具就是这个系统。

高:吴今天的问题。吴运气好,国外的经历让他没有陷入身份政治叙述。回到上海后,仍然没有进入体制。在今天,吴是个传奇。能不能守住,应不应该守,是吴今天的问题。

徐震:我的基本态度:我先接受系统,再开展工作。我工作的工具就是这个系统。

张慧:你好像彻底看透了徐震。你不觉得自己有看不清楚的地方。

高:吴的系统观:吴和系统的关系不如徐震紧张。(吴不像徐震那么在乎系统)

徐震:是代际之间的本质差异还是因为系统的作用?

高:跟时代有关系,跟机缘有关系,跟艺术生态有关系。(对徐震)冒险地说,体制的坚硬就是你的大困惑,但这个还是艺术系统内的问题。

王家浩要高士明自己反思,除了诊断这个大家都知道的病症以外,还能发现什么?(策展人应该是先锋,领路人啊。)你和其他策展人/辩护律师竞争的优势在哪?

高:我不是职业策展人。我的战场不在法庭,不在跟别的策展人竞争,我只关注“艺术”、“艺术家群体”。我要在这个旋涡里。

汪建伟:澄清“业余”,这个词太滑动,太延异。讲清楚。

后来汪建伟又提到:说自己是业余策展人,是结果论为先,这个生态关系是无论如何都摆脱不了的。

高士明:我关系的是泛化的“艺术”。我为什么要做一个业余策展人——陷入行业内部,就会非常无聊。我一直有存在主义情结,我涉入艺术、文学、哲学,都是为了我个人的情结。我的确在体制之内,无论作为大学老师,还是做策展人。但重点在于我的思想状态是可以脱出来的。

汪建伟:你的“业余”态度本身已经体制化。都“业余”了,还怎么会有漩涡?

你对吴的分析本身是体制化的。不是说你的身份和态度,而是你的态度。

比如“情怀”、“抒情”etc.

高:吴的系统观:吴和系统的关系不如徐震紧张。(吴不像徐震那么在乎系统)

徐震:是代际之间的本质差异还是因为系统的作用?

高:跟时代有关系,跟机缘有关系,跟艺术生态有关系。(对徐震)冒险地说,体制的坚硬就是你的大困惑,但这个还是艺术系统内的问题。

王家浩要高士明自己反思,除了诊断这个大家都知道的病症以外,还能发现什么?(策展人应该是先锋,领路人啊。)你和其他策展人/辩护律师竞争的优势在哪?

高:我不是职业策展人。我的战场不在法庭,不在跟别的策展人竞争,我只关注“艺术”、“艺术家群体”。我要在这个旋涡里。

汪建伟:澄清“业余”,这个词太滑动,太延异。讲清楚。

后来汪建伟又提到:说自己是业余策展人,是结果论为先,这个生态关系是无论如何都摆脱不了的。

高士明:我关系的是泛化的“艺术”。我为什么要做一个业余策展人——陷入行业内部,就会非常无聊。我一直有存在主义情结,我涉入艺术、文学、哲学,都是为了我个人的情结。我的确在体制之内,无论作为大学老师,还是做策展人。但重点在于我的思想状态是可以脱出来的。

汪建伟:你的“业余”态度本身已经体制化。都“业余”了,还怎么会有漩涡?

你对吴的分析本身是体制化的。不是说你的身份和态度,而是你的态度。

比如“情怀”、“抒情”etc.

太滑动,太延异, 老汪好牛逼的用词

一群傻比看了就涂

老汪为了混展览也跟着一起SB

混个双年展不容易

老汪是个搞理论的艺术家,作品做得稀松,一直在靠自己阐释能力混,他和老邱在这点上比较相映成趣。

善于玩群交的家货们又在乱伦,自个没搞明白就满嘴跑火车啦。