调 查:动物、植物与矿物现身艺术世界

调 查:动物、植物与矿物现身艺术世界

源:段君的艺术空间

(意)卡洛琳·克里斯托夫-巴卡捷夫(著)

Carolyn Christov-Bakargiev(Foto:Ryszard Kasiewicz)

段 君(译)

20世纪60年代末,一批主要工作于都灵、罗马以及热那亚、米兰和博洛尼亚的意大利艺术家,开始一起展出他们的作品。这些艺术家坚决回避鲜明的风格,把作品的非连贯性视为积极正面的价值,创作出雕塑、摄影、装置,以及行为艺术作品,与具有类似倾向的其它国际艺术家的作品齐头并进——例如大地艺术、反形式、后极简主义和概念艺术。这类作品逐渐以“贫穷艺术(Arte Povera)”为世人所知,其字面上的翻译也就是“贫穷的艺术”,但并不是指作品材料的匮乏与简陋。贫穷艺术迅速对西欧和美国的艺术家产生了影响,其深远的震荡至今在世界范围仍能感受得到。

奥瓦尼·安塞尔莫(Giovanni Anselmo)、阿里吉耶罗·波提(Alighiero Boetti)、皮耶·保罗·卡佐拉里(Pier Paolo Calzolari)、路西安诺·法布罗(Luciano Fabro)、詹尼斯·库内里斯(Jannis Kounellis)、马里奥·梅尔兹(Mario Merz)、玛丽萨·梅尔兹(Marisa Merz)、吉里欧·帕奥里尼(Giulio Paolini)、比诺·帕斯卡里(Pino Pascali)、吉赛帕·裴诺内(Giuseppe Penone)、米开朗基罗·匹斯多雷托(Michelangelo Pistoletto)、埃米利奥·普里尼(Emilio Prini)和吉尔伯托·佐里欧(Gilberto Zorio)都是与这次运动联系最紧密的艺术家,他们所关注的是艺术与生活,自然与文化的交接点。他们让“原初”[1]能量在生活的各个方面如实、自然地发生,而不是借由表现、观念或规范性的语言来传达,试图创造出一种对事物和空间的主观理解。这种能量一方面对应于来自大自然的基本物理能量[如重力或电流],另一方面指代人性的基本元素[如精力、记忆和情感]。还有一部分艺术家,作品中涉及到的相关问题,有时也会与贫穷艺术有千丝万缕的联系,他们是马里奥·塞罗利(Mario Ceroli)、克劳迪奥·辛托里(Claudio Cintoli)、皮埃罗·吉拉迪(Piero Gilardi)、帕奥罗·依卡洛(Paolo Icaro)、艾里西欧·马蒂亚奇(Eliseo Mattiacci)、阿尔多·蒙迪诺(Aldo Mondino)、长泽英寿(Hidetoshi Nagasawa)、卢卡·帕特拉(Luca Patella)和詹尼·皮亚琴蒂诺(Gianni Piacentino)。

杰尔玛诺·切兰特在“贫穷艺术”展开幕式上,De’ Foscherali画廊,博洛尼亚,1968

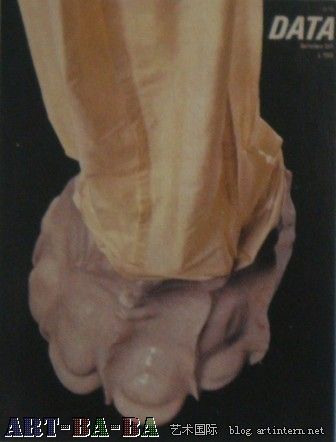

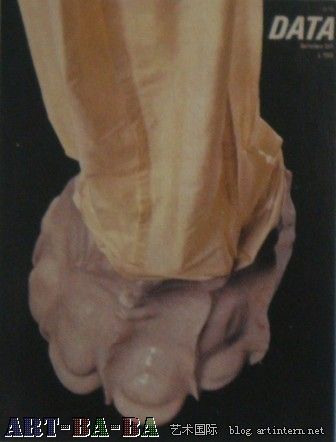

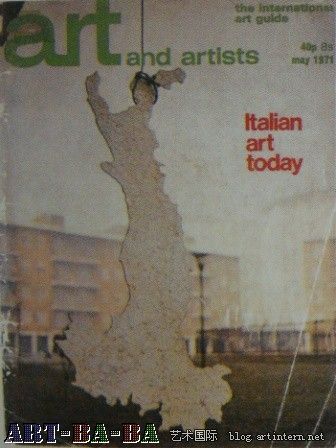

《Data》杂志封面,米兰,1971年9月。封面图为路西安诺·法布罗的作品《足》(Piedi)(1968-71)

卡拉·隆奇《自画像》(Autoritratto)一书,1969,封面是卢西奥·冯塔那的一幅作品。

“贫穷艺术”这一术语是热那亚青年艺评家杰尔玛诺·切兰特(Germano Celant)在1967年9月提出的。他在为展览“贫穷艺术—空间”(Arte povera–Im spazio)所撰述的第一篇图录文章中写道:

“所发生的…平凡已经进入艺术领域。微小的东西开始存在,当然,是它强加给自己的。物质存在和人的行为已经成为了艺术…影剧院及视觉艺术维护着自己并非伪装的权威…他们在探寻的过程中去除掉所有带有模仿痕迹、表现手法或语言习惯的东西,来获取一种新的艺术形式,借用葛罗托斯基剧场的一个词,我们可以称之为‘贫穷’。”[2]

切兰特最初认为贫穷艺术是为抵制消费社会,艺术家不是“制造者”,而是投身于“映射人类活动”的自由个体。他设想“一种贫穷的艺术,关注偶然、突发、无历史记载、当下…一种人类学的视角,‘真实的’人[马克思],并希望[如今已确定]能摈弃所有视觉上的单调以及连贯性的话语…”[3]

贫穷艺术的表现形式如此纷繁,关注的问题又如此复杂,以至于在其首次展示出创造性的30年后的今天,人们仍然很难赋予它确切的定义。它的多样性正是其丰富的根源所在:既观念又感官,既直白又隐晦,既诗意又现实,既与当下的自然过程相关,又通过记忆与过去紧密相连。贫穷艺术彻底转变了当代艺术的语言,在追求更为广泛的文化实践意义时,使西方艺术史的前提也发生了变更。贫穷艺术接受矛盾和复杂,这些与开放性、流动性和主观性密切相关的因素,把贫穷艺术置于现代主义之外,但同时又保持了我们对它持续的着迷。

波洛克在工作室创作,1950年

白发一雄《请进》,行为作品,芦屋,日本,1955年

卢西奥·冯塔那在展览“从自然到艺术”中的装置作品,葛拉西宫,威尼斯,1960年

阿尔贝托·布里作品《麻袋》(Sacco),1955年

卡拉·阿卡迪作品《帐篷》(Tenda),1965年

贫穷艺术认为艺术与生活不是对立的。正如另一位涉足20世纪60年代艺术活动的艺评家托马索·特里尼(Tommaso Trini)所言,‘“自然与人造”的关系是技术的主题。人类学选择的是自然与文化之间的联系…它们呈现出相同的结构。从根本上来说,文化的产物与自然的产物是没有区别的。’[4]通过并置人造材料[霓虹灯管、玻璃、布料]与天然有机材料或元素[植物、动物、土、火、水],贫穷艺术家们将自然和文化恰当结合起来。这些材料为实在经验的表达提供了一套非中介语言的新型符号系统,既不依赖于图像象征,又不通过言语传达,既非隐喻又非抽象。虽然许多贫穷艺术家是从绘画起步,但他们后来都超越了画布,一方面是因为绘画确定了某种特定表现形式的优势,另一方面它也将视觉当成了认知的主要工具。然而,他们并不排斥传统的技法——尽管包括皮埃罗·曼佐尼(Piero Manzoni)和伊夫·克莱茵(Yves Klein)在内的前辈艺术家们早已发起了“对抗传统的战争”。当传统绘画在贫穷艺术中出现或是被运用时,不论是马里奥·梅尔兹作品中的直白展示,还是安塞尔莫或帕奥里尼作品中的间接影射,其目的都是为了把绘画同以过程为中心的创作结合起来,使绘画获得延伸。

埃托·科拉作品《教条》(Dogmatica),1963-1967年

皮耶罗·曼佐尼作品《艺术家的粪便》(Merda d’artista),1961年

伊夫·克莱茵作品《跳入虚无》,1960年

现代文化已经被视觉所定义,眼睛变成了权力的象征和符号——从中心“垂直”凝视自我与世界的联系。然而,贫穷艺术探究的是多种多样的认知和感官层面,并提出“水平”这种可供理解的概念。例如,詹尼斯·库内里斯使用咖啡,马里奥·梅尔兹使用蜂蜡和新鲜水果,他们关注的是味觉。同样,像皮耶·保罗·卡佐拉里的冰体结构,制造出凉爽的感觉。或者通过混搭一些差异甚大的材料,触觉也常常能被唤起,比如比诺·帕斯卡里作品中的泥土、金属和水,奥瓦尼·安塞尔莫的作品《呼吸》(Respiro, 1969)中的海绵与重金属,路西安诺·法布罗作品《足》(Piedi, 1968-71)中的大理石、玻璃和丝绸,玛丽莎·梅尔兹用到的装满盐的碗。

贫穷艺术家们在探寻多重感官的同时,也运用到语言内在的非传统、偶然及其相关含义。贫穷艺术中的文字都是手写的,这样便提升了文字的主观性及其物质的与情感的内涵。波提用左手创作的文本,挖掘出左手习惯与非理性、想象和思维过程的联系。埃米利奥·普里尼和马里奥·梅尔兹的手写文本通常都具有绘画的质量。佐里欧的作品也突出语言中艺术与真理的联系这一中心。在作品《燃烧书写》(Scrittura Bruciata, 1968-69)中,佐里欧用看不见的墨水在纸上写字,然后将纸丢在灼热的铜片上,让文字在纸燃烧之前的瞬间显现。从1969年开始,他制造出一系列具有提炼作用的器械,名为《净化言语》(Per purificare le parole),观者可以通过长长的管状酒精容器来讲话。语言在穿过这个“净化器”后,只剩下音调、音色和节奏,而作为有意识交谈的目的性,以及口头语言代表性的“内容”则已丧失殆尽。

批评实践的新模式随贫穷艺术应运而生。艺评家不再作为鉴赏家,而是以记录员和评论者的身份工作。这种态度的转变在卡拉·隆奇(Carla Lonzi)的写作中最为明显。马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)在他关于文明进程的理论中提到:随着新电子媒体的引进,机械、印刷和纯视觉会转向听觉与互动。隆奇的写作也从结构工整的批评文章变成了采访艺术家的录音文字。这样,诸如变调、省略、感叹,以及其他非具体的语言元素都被一同刊出。

贫穷艺术家们感兴趣的是,在创作中怎样以最低限度的语言转换和文化互涉把美感扩大化。波提的作品《协调与创造的考验》(Cimento dell’armonia e dell’invenzione, 1969)就采用了“最贫乏”的介质与方式:用铅笔沿着图纸上的纹路进行描绘。同样,在吉里欧·帕奥里尼的作品《空间》(Lo Spazio, 1967)中,他只是将八个漆白的木制字母搁置在房间的四壁上,就提升了观者对于空间的经验。

尽管贫穷艺术家通常都是在室内创作,但他们也会在户外或非传统场所创造定位明确的作品。他们自由地选择形式与技法,探索装置艺术、联动雕塑、现场艺术、摄影艺术和录像艺术的各种可能性,既有永恒的,也有短暂的。贫穷艺术的规模大多是由人体展示和行动时的尺寸所决定的。例如,马里奥·梅尔兹的《圆帽》就是小型棚屋的规模。法布罗用布制作的立方体《在立方体中》(In-cubo, 1966),则是按照单个人的比例做的。裴诺内在表现个体与外景发生交互作用的作品《海上阿尔卑斯》(Maritime alps, 1968)中,就有他用手环抱瘦小树干的姿势。这些作品的规模不足以构成巨观奇景,但常常能够让我们回想起列奥纳多·达·芬奇的人文主义手法,他知名的人物画像诠释了由人体确定和谐比例的概念。

这种让艺术创作脱离语言代码介入的尝试,反映了20世纪60年代“叛逆”的一代对追求完美“真实性”的普遍态度,他们向消费主义主导的经济系统和基于传统的文化系统发出了挑战,认为这些压迫性的体制是用来控制——而非赋予自由的。1968年5月席卷西方世界的抗议活动,意味着这种态度在更为广泛的社会和政治范围中达到高峰。当时的公共机构、教育系统、家庭结构、传统宗教和性观念遭到普遍攻击,同样,对艺术材料、技法、规模、形式和概念的传统审美标准,也在新一代艺术家的抨击下瓦解。他们拒绝中产阶级的价值观和后工业时代的资本主义,也排斥传统马克思主义的清规戒律,而是放任自由、充分发挥想象的力量。为了减轻理性对经验的控制,贫穷艺术家将艺术实体和表现姿态降低到基本的、朴素的、“贫穷的”水平。贫穷艺术尽管已经在艺术语言及其表现上取得了突破,但出于其反理性立场,它对先锋艺术的设想和目标仍提出了质疑。因为“创新”的原则应该是生产主义的,可以适当超出对资本主义战略的模仿,但不应成为批判。

米开朗基罗·安东尼奥尼电影作品《扎布里斯角》,1969年

葛罗托斯基戏剧作品《卫城》(Akropolis),1965年

皮埃·保罗·帕索里尼电影作品《十日谈》(The Decameron),1970年

弗朗索瓦·特吕弗电影作品《野孩子》(L’Enfant Sauvage),1969年

理查德·巴克明斯特·富勒的几何穹顶,1951年

瑞士策展人让-克里斯多夫·阿曼(Jean-Christophe Ammann)在1970年为贫穷艺术提出了一个尤为相关的定义:“贫穷艺术指的是一种与周围科技世界相区别,追求以最简单的方式达到诗意效果的艺术。这种对简易材料的回归,再度通过想象揭示规律和进程的做法,是对艺术家在工业化社会中自我行为的检查…一种‘隐退’的方法,但绝不意味着否定社会,而是坚持一种道德主张:客观真实性之下的主观化感受,表现的是对于环境现象普遍的及个别的回忆。”[5]

先驱

早在贫穷艺术出现之前,就已经有人开始通过探索艺术与生活之间的联系,来质疑西方审美的类别和规范,并拓展艺术定义的范围。我们可以从20世纪的艺术史当中发现许多有影响力的先例。比如,谈到日常生活的材料,可以追溯到以马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)和柯特·施维特斯(Kurt Schwitters)为代表的达达派艺术家、超现实主义以及其后集中在罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)周围的新达达主义,新现实主义,克雷斯·奥登伯格(Claes Oldenburg)以及其他波普艺术家。行为艺术的发展如出一辙,从达达主义和未来主义开始,经历波普艺术和激浪派艺术事件,再到约翰·凯奇的行为。贫穷艺术对艺术的关注——把艺术作为有待经历的背景,而非独立客体——在建构主义和包豪斯的实验,以及卢西奥·冯塔那(Lucio Fontana)的空间主义中早有体现。艺术创作越过中性的展览空间,在城市环境或自然环境中进行,这也根源于情境主义实验、日本具体小组(Gutai Group)的户外展览,以及大地艺术家的作品。同样重要的是行动绘画的传承,从杰克逊·波洛克到欧洲的“眼镜蛇”团体(CoBrA),都关注“作为过程的艺术”,艺术家的行动成为艺术作品的主体兼客体,从而创造出一种自然与谋划二者之间的平衡感。

所述之中,备受年轻贫穷艺术家关注的未来主义大概算是最重要的先例之一。20世纪初,包括诗人菲利波·托马索·马里内蒂(Filippo Tommaso Matinetti)和艺术家乌姆伯托·波丘尼(Umberto Boccioni)、贾科莫·巴拉(Giacomo Balla)在内的未来主义者,努力为现代世界创造出一种基于同步、动态和速度的新艺术,试图将意大利艺术推向先锋艺术的前沿阵地。巴拉油画中运用到的影像,让人联想起安东·古里欧·布拉加利亚(Anton Giulio Bragaglia)进行连续拍照实验时的活动,他的作品《塑料合成体》(Complessi plastici, 1913)就是不同材料的集合:棉花、金属线和各种颜色的液体。未来主义者对多种材质的运用,以及他们对计时过程的关注,在诸如匹斯多雷托的动态作品《镜子绘画》(Quadri specchianti)或库内里斯用火传递的生命动态中均有体现。

其他更近的一些当代艺术实验对贫穷艺术的诞生也起了作用。例如,艺术家的社会意识和促使社会变化的想象力,其能量是不容忽视的,它为之后被称为国际情境主义的发展植入了伏笔,而这种重要性的发现则可以追溯到阿尔巴实验室(Alba Laboratory)的活动。这个位于都灵附近阿尔巴镇上的实验室是1955年由皮诺·加里兹奥(Pinot Gallizio)、皮埃罗·西蒙多(Piero Simondo)和“眼镜蛇”(CoBrA)艺术家阿斯盖·乔恩(Asgar Jorn)共同创立的。皮诺·加里兹奥在贫穷艺术形成对艺术与生活的认同上功不可没,这一点在马里奥·梅尔兹对他的评价中有明显体现:“我在阿尔巴从来没有见过他身穿工作服或手拿画笔的样子…这个人比画家要壮。他所展现的是,绘画背后的思想要比绘画本身更加重要…对他而言,重要的是生活的实践…”[6]

然而,贫穷艺术的源头并不是只有在欧洲艺术中才能发现。日本的具体小组也在贫穷艺术使用天然材料和注重艺术创作中的行为与过程方面提供了一个重要的先例。具体小组于1954年在艺术家吉原二郎(Jiro Yoshihara)的周围形成,他们从图像的抽象化转向物质与主体的综合,使用多种截然不同的材料,形成了行动绘画这一极端的方式,这种方式通常都伴随着行为发生。1959年青年批评家兼画廊老板卢奇亚诺·皮斯托依(Luciano Pistoi)在欧洲组织具体小组的首次展览和1961年的第二次展览,使得他们的作品为马里奥·梅尔兹和匹斯多雷托等老一辈贫穷艺术家所知悉。但大部分年轻贫穷艺术家都是在20世纪60年代早期或中期才开始创作的,因此与具体小组并没有直接的联系。对年轻贫穷艺术家而言,其他方面的影响更为深重。

二战后的米兰,卢西奥·冯塔那的作品奠定了从关注独立艺术客体到探索艺术作为整体环境的转向。他对“空间主义”的研究,以及他在米兰的领袖魅力,是激励贫穷艺术在意大利兴起的决定性因素。1949年,冯塔那在画布上戳洞,揭开了现代主义抽象绘画的序幕,使艺术接触到真实的空间和光线,从而创造出一种自然与文化、光线空间与思想之间积极的连续感。冯塔那和其后的贫穷艺术家们一样,对物质会在空间与时间中膨胀的巴洛克概念以及自然与文化的共生关系兴致勃勃。在法布罗的“栖息地”概念、安塞尔莫对我们与无限之间联系的洞察,以及帕奥里尼忽略艺术客体而看重展览空间内观者存在的兴趣当中,我们都能看出冯塔那的传承。

而罗马的年轻贫穷艺术家是在阿尔贝托·布里(Alberto Burri)的影响下成长起来的。20世纪40年代末50年代初,布里对材料及其变形过程进行了探索,例如作品《模具》(Muffe)中的化学反应,或《燃烧》(Combustioni)中的燃烧过程,都表明了他对有机成长的关注。这种审美标准预示了贫穷艺术对含有原初能量的材料之尝试,例如,佐里欧利用化学反应的众多作品,其中《粉-蓝-粉》(Rosa-blu-rosa, 1967)就是颜色会随空气的湿度而变换。1952年,布里开始用缝合起来的破旧粗麻布袋来创作他的作品《麻袋》(Sacchi),20世纪50年代中期,他开始燃烧如纸、木头及塑料之类的材料。这些作品对帕斯卡里等艺术家转向自由使用材料作为语言符号有启发作用。从布里的作品《驼背》(Gobbo)开始,他就一直通过制作有形状的画布来展示重量感和严密性。虽然出发点大不相同,但帕斯卡里的作品,如《红唇》(Labbra rosse, 1964)或《罗马竞技场》(Colosseo, 1964)中木制结构上的三维画布,都受到了布里这些实验的影响。

库内里斯早期用符号和字母创作的绘画,让人想到布里作品《麻袋》中的印刷字母,而他创作的煤堆则让人回忆起早期艺术家烧黑的木头。然而不同之处在于:布里是用麻袋碎片创作绘画作品,而库内里斯是将麻袋作为容器的原始功能展现出来;布里对材料进行燃烧,而库内里斯则呈现火本身,更加强调燃烧这一过程。库内里斯的某些作品,如《无题(火菊)》(Senza titolo: Margherita di fuoco, 1967)中就利用火和丙烷火炬点燃钢制花朵的花蕊;而其他作品则展示潜在能量的真实来源,比如煤。这两位艺术家不仅在选用的材料上具有相似性,在作品的构成上也都相当严密。他们的作品将艺术行为道德化,这与欧洲近代史上的悲惨记忆相呼应。

20世纪50年代到60年代早期,对贫穷艺术的诞生有影响力的其他意大利艺术家还包括:雕塑家埃托·柯拉(Ettore Colla),他使用天然的金属,从而扩展了雕塑材料的可能性;抽象派画家卡拉·阿卡迪(Carla Accardi),她在20世纪60年代有规律地参展,广为年轻艺术家所熟知。她的作品《帐篷》(Tende)是由透明的塑料构成,外面覆盖着颜色鲜亮、图形各异的符号,该作品对许多贫穷艺术家为展示家庭生活气息和理想居住环境而进行的创作构成影响——不论是法布罗的《在立方体中》(1966)、马里奥·梅尔兹的《圆帽》,还是佐里欧的《帐篷》(Tenda, 1967)。

阿卡迪吸引众多年轻艺术家的地方,可能在于她欢快而且多姿多彩的手法,这与同时期大多数“非具象”(Informel)画家存在主义式的悲观情绪形成了鲜明的对比。到了20世纪50年代末期,欧洲艺术家为了追求一种更贴近真实生活的形式,普遍拒绝非具象派和抽象表现主义绘画所具有的抽象性及夸大性。该时期第一本有关意大利艺术状况的当代书籍,是由艺术史学家莫里吉奥·法吉奥罗·德尔拉科(Maurizio Fagiolo dell’Arco)所著的《60报告:今日意大利艺术》(Rapporto 60–Le artioggi in Italia)。此书出版于1966年,它记录了意大利艺术脱离了二战后的抽象表现主义,主要呈现出两种类别的作品:包括视觉艺术和动态艺术在内的“视觉研究(richerche visuali)”,以及包括波普艺术、新现实主义和图像表达的其他形式在内的“新形态(figurazione nuovissima)”。他将匹斯多雷托、库内里斯和帕斯卡里在贫穷艺术出现以前创作的作品归于第二类,突出他们对真实的再度关注,尽管采用了截然不同的表述,但这一点与波普艺术对于日常生活的刻画是有着类似性质的。

值得一提的是,在20世纪60年代的巴黎和纽约,一些后来被划入贫穷艺术范围的艺术家们纷纷在索纳本德(Sonnabend)画廊做展,该画廊与早期的波普艺术过从甚密。波普的诞生对回归真实、回归日常生活做出了毋庸置疑的贡献。安迪·沃霍尔将平庸提升到了高级艺术的层面,他意识到城市中的任何景象都适合作艺术的材料。然而,贫穷艺术并不像波普艺术那样关注没有个性的大众文化,以及从电影、杂志或广告中收集来的图像,而是注重差异性和主观性。活跃于整个20世纪60年代意大利当代艺术界的艺评家费利伯托·门纳(Filiberto Menna)在1968年对此做出了评论:“艺术家帕斯卡里和塞罗利、匹斯多雷托和蒙迪诺(Mondino)、库内里斯和马洛塔(Marotta)…都已经领会并接受了劳森伯格和约翰斯、利希腾斯坦(Lichtenstein)和奥登伯格所提出的要直接面向真实。但他们的目标并不是走别人已经走过的路,而是要打开新的方向并尝试新的经历:既不拒绝城市,也不抵制科技与人造,而是转向他处,面向自然、手工和有机…”[7]

在贫穷艺术看来,波普艺术太过质朴,又太注重成品,他们创造的是独立的艺术客体,而这与贫穷艺术所提倡的以过程为中心的开放型大自然是相对立的。正如库内里斯所指出:

“我们今天需要达到的是生活与艺术实践之间的统一。波普艺术和其他许多艺术运动的经历脱离了这种统一。因此就像所有工业和科技的东西一样,它让你脱离了自我,同时也脱离了你所创造的东西。”[8]

更为重要的影响来自20世纪50年代末60年代初米兰的新达达主义、“零社(Zero group)”艺术家、新现实主义(包括克莱茵)以及Azimuth group(曼佐尼和Enrico Castellani)。对人性的探索,以及对可以被定义为艺术作品元素的调查,让曼佐尼开始研究身体、自然、艺术和世界本身的限度,像观众可以进行品尝的作品《带指纹的鸡蛋》(Uova con impronta, 1960),由艺术家签名的真人作品《活的雕塑》(Sculture viventi, 1961),以及用一系列装满艺术家排泄物的罐子制作而成的《艺术家的粪便》(Merda d’artista, 1961),都证明了一种达到主观性的方法和作品会随着时间和空间而发生演变,这些内容后来都被贫穷艺术发扬光大。

法国雕塑家、画家及行为艺术家伊夫·克莱茵为意大利观众所熟知,尤其是1957年他在米兰的阿波利奈尔(Apollinaire)画廊展出蓝色画系之后。他通过对纯粹的研究拓展了艺术的范围,从静态绘画转向关注艺术行为本身所蕴含的物质与精神的转换过程。他希望理想化的建筑(Architecture de l’air)能将物体与环境完美地结合起来,这一点预见了贫穷艺术对生态的某些关注。克莱茵在绘画、雕塑及行为之间灵活转换,并提出了属于自由和创造力领域的“虚无(Void)”概念,这对贫穷艺术关注实验、过程、主观性,以及用不同材料来刺激不同感官的做法有相当大的影响。匹斯多雷托说要不是克莱茵的作品《跳入虚无》(Leap into the void, 1960),就不会有自己创作的《镜子绘画》;[9]但是克莱茵试图创造一个新的维度,让物质与非物质同时发生,而匹斯多雷托则认为这可以通过将平面绘画转移到空间中来实现,因为空间能让主体与客体在镜子之内和之外的世界同时出现。

布鲁斯·瑙曼作品《窗/墙上的符号》,1967年(复制于杰尔玛诺·切兰特《贫穷艺术》的封底,1969年)

罗伯特·莫里斯作品《毡制品》,1967-1968年

约瑟夫·博依斯作品《油脂椅》,1964-1985年

伊娃·海瑟作品《重复19 III》,1968年

理查德·塞拉作品《动物栖息所》,1965-1966年

文化背景

20世纪50年代到60年代早期,意大利经历了被称为“意大利奇迹(Miracolo italiano)”的快速工业化和经济飞速增长时期,高科技和组装线工作的即时引进,把意大利变成了一个消费主义的新型大众社会,1957年菲亚特汽车在本国就销售了500辆。当时大家都坚信这种形势将推动艺术、工业和科技朝着更好的人类状况发展。然而,就在20世纪60年代中期,经济转入衰退,“奇迹”结束了,曾经乐观的情绪变成了怀疑和不安。

这是一个充满变故的时期。1968年5月欧洲及美国的学生和工人发生暴动;反对越南战争的示威游行开始;对东方哲学兴趣的增长;新一轮的性解放运动以及具有和平性质的反文化嬉皮主义。20世纪50年代跨掉的一代带头将毒品崇拜作为提升敏感度和洞察力的最佳途径,这种做法后来还被蒂莫西·里瑞(Timothy Leary)、拉尔夫·梅兹勒(Ralph Metzner)和理查德·阿尔伯特(Richard Alpert)在合著的《幻觉经历》一书(1964年在意大利出版)中大加赞赏,这些都有可能促成了贫穷艺术中一些依赖于材料的化学变化的作品诞生。

自启蒙运动开始,就已普遍存在对进步作为社会“商品”及其确定性的怀疑,这种怀疑引发了更为相对的文化立场。康德、黑格尔乃至马克思的哲学思想都因其过分的确定性而遭到批判,弗洛伊德的传统精神分析法以及20世纪早期的结构主义语言学,则沿着符号学和后结构主义的模式得到继续发展。欧洲在18、19世纪时认为自我实现能够与民主政治和谐统一的乌托邦思想,在西方社会及其后继殖民者身上变成了具有压迫性的社会结构。正是围绕着这些问题,类似于视觉艺术、音乐、电影、戏剧、文学、哲学、语言学、心理学、社会学、艺术史学、艺术批评、建筑及大众文化的诸多文化领域中都涌现出了新的观点。新兴知识分子占据了优势:心理分析学家雅克·拉康、符号学家罗兰·巴特、人类学家克劳德·列维斯特劳斯、哲学家路易斯·阿尔都塞(Louis Althusser)、加斯东·巴什拉(Gaston Bachelard)和让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean-Francois Lyotard)、文化评论家诺曼O.布朗(Norman O.Brown)和马歇尔·麦克卢汉以及语言理论学家诺姆·乔姆斯基。

20世纪30、40到50年代由法兰克福学派的西奥多·阿多诺(Theodor Adorno)、麦克斯·霍克海默(Max Horkheimer)、赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse)和艾瑞克·弗洛姆(Erich Fromm)在著作中发展起来的社会批判理论,对20世纪60年代新左派的激进思想有着特殊的影响力。阿多诺结合心理分析和马克思主义,对“资产阶级”社会中个人行为的矛盾进行了分析。在与霍克海默合著的《启蒙辨证法》(1947)中,他揭示了理性与权力之间的联系,并阐述了极权主义政治系统的发展——例如法西斯主义。马尔库塞的理论同样突出了马克思主义和心理分析,它揭示并批判了资本主义社会“苦干加节省”的伦理标准背后所隐藏的剥削与压迫的本质。尽管贫穷艺术家从未在作品当中直接用到社会批判理论,但那时新左派普遍讨论的问题仍然非常值得关注。与现代主义美学的原则大不相同,艺术创造者的“态度”是在形式中物化,从而创造出扩散的和消解中心的主观性,这种概念就如同“美学社会”[10]中的享受和对自由的理想化一样重要,而此观点与马尔库塞的著作有着极大的联系。

阿多诺认为,自黑格尔开始,现代美学的特征就是拒绝“自然美”而提倡“艺术美”,而后者只有通过独立的艺术主体,通过“精神”才能传达。贫穷艺术则拒绝理想的、自治的艺术观点,重新通过物质主义和经验主义追求“自然美”、追求一种“坚决的不确定性”。占据统治地位的理性主体分崩离析,好让“多维度的”自我主动追随物质本身自然的或偶然的方向。因此,像法布罗的作品《床单的三种叠法》(Tre modi di mettere le lenzuola, 1968),或玛丽莎的作品《无题(毯子)》(Senza titolo: Coperte, 1968),软性的材料和变化的形式既满足了艺术创作的冲动,又回避了刻板的理想美学,以及纯粹的“艺术”之美。[11]

结构主义和符号学对20世纪60年代早期知识分子的文化发展也十分重要。在结构主义者看来,符号不是独立的元素,它们只有作为系统的一部分时才有意义。符号学家通过语言和结构来研究一些社会现象,如时尚、广告、电影、电视、音乐、观念、大众等,认为所有这些都是交流系统和符号。正是这种广义的语言概念,以及一些艺术史上的创新,如杜尚的现成品,造就了当时的文化背景,使得艺术家能够把任何东西都当作有意义的符号,而不再需要知识分子用语言和图像对其加以解释。日常生活元素(不论是明显“文化的”或是“自然的”)在受到我们的关注之前,早已是话语的一部分:它们都是象征性的,而不可能是“实在的”。于是,为了让现实变成符号,贫穷艺术接受了这样一个在实践中不可能的悖论:物质和过程既充当现实的元素,同时又是语言的元素。麦克卢汉的著作与波普艺术和贫穷艺术之前的“符号学”一辈都尤为相关,分析一下他的观点,如果材料本身——而非内容——就是信息的话,那么贫穷艺术的信息就在于“亲身经历世界”,不经由任何新科技的介入,仅让自我的经历充当媒介。

意大利的符号学研究是由博洛尼亚大学的符号学教授安伯托·艾柯(Umberto Eco)创立的。他的首部著作《开放的作品》(Opera aperta, 1962)是有关先锋艺术的评注,得到了广泛的阅读。艾柯通过研究詹姆斯·乔伊斯、约翰·凯奇、系列音乐、非具象绘画、动态艺术、电视、新小说以及让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)和米开朗基罗·安东尼奥尼的电影,诠释了当代艺术作品作为开放系统的性质,其中对作品的经验应该是灵活的、且时常更新的。

法国哲学家米歇尔·福柯的作品根源于后结构主义,他将思想系统看作被他称为“知识考古学”的权力系统的表达,并对它进行了“系谱性的”研究。受马丁·海德格尔和弗里德里希·尼采的影响,福柯揭示了道德系统与“认知”系统的相对性,从而进一步瓦解了现代主义的确定性。他的《词与物》(Les mots et les choses, 1966)于1967年在意大利正式出版,当中福柯研究了从文艺复兴时期到18世纪人类科学(心理学、社会学、人类学等)诞生之际的所有知识系统,揭示出科学“目标”的错误性。他声称“人”作为知识核心主体和客体的状况正在消失。福柯的相对主义立场可以与贫穷艺术“水平”空间自我中心感的削弱,及其复杂性、相异性和不确定性联系起来。贫穷艺术作品通常都是复杂的,并且包含着多重含义,即便是出自同一位艺术家之手,作品与作品之间也存在着极大的差别。同时,它们还避免现代主义后期艺术家创作连贯、经过统一规划的、“风格”鲜明的做法。

《疯癫与文明:理性时代的疯癫史》(Histoire de la folie á l’age classique, 1961)是福柯的主要著作之一,于1963年在意大利出版。书中谈及将隔离和禁闭作为统治的方式,并对精神病治疗的原则提出了批评,这对20世纪60年代末反精神病疗法的发展有着重要的影响。1968年在意大利,格里兹亚(Gorizia)医院的精神病医生弗兰科·巴撒格利亚(Franco Basaglia)开始推行他的“民主疗法(psichiatria democratica)”,这种做法的前提是将精神病医院作为几乎没有内外界限的开放型区域,而不是祛除社会疾病的狭隘空间。在他的众多实验中,有一个事件许多艺术家都知道,就是他组织医院的病人与城市里的人自发活动。

吉里欧·帕奥里尼和阿里吉耶罗·波提在“贫穷艺术”展开幕式上,De’ Foscherali画廊,博洛尼亚,1968年2-3月

阿里吉耶罗·波提在安装作品《椅子》(Sedia),“RA3贫穷艺术 + 贫穷行动”展览,阿马尔菲,1968年

吉尔伯托·佐里欧在安装作品《火经过了》(Il fuoco é passato),“贫穷艺术 + 贫穷行动”展览,阿马尔菲,1968年

路西安诺·法布罗、马塞罗·卢玛和埃米利奥·普里尼,“贫穷艺术 + 贫穷行动”展览,阿马尔菲,1968年

米开朗基罗·匹斯多雷托和玛丽亚·匹斯多雷托在安装蜡烛,“贫穷艺术 + 贫穷行动”展览,阿马尔菲,1968年

意大利巴撒格利亚的反精神病疗法、英国的罗拉德·戴维·兰恩(Ronald D. Laing)和大卫·库伯(David Cooper)以及美国的托马斯·萨斯(Thomas Szasz),对理解贫穷艺术的反理性态度,及其作品中流行的内部与外部的联系产生了作用。就像反精神病疗法医师打破医院的界限一样,贫穷艺术家们也废除了展览空间和艺术空间的阻隔。贫穷艺术的亲密分子皮耶罗·吉拉迪(Piero Gilardi),虽然没有被列入杰尔玛诺·切兰特策划的展览之中,但他曾有几年通过在都灵与病人接触,直接参与到精神病疗法的革新活动中。在库内里斯的作品《无题(12匹马)》(Senza titolo: 12 cavalli, 1969)中,他通过展出12匹活马,将户外世界迁至画廊空间。匹斯多雷托1968年开始的街头实验剧团——“动物园(Lo Zoo)”——的活动,为艺术家与观众创造出动态的联系。波提喜欢通过集体创作的行为,减弱理性自我对创作过程的控制,并打破作者与观众之间的界限,例如他让一群阿富汗手艺人在他的挂毯上刺绣。

对贫穷艺术的发展尤为重要的,是当代剧场对发掘艺术与生活、艺术与真实之间联系的实验。安东尼·阿尔托(Antonin Artaud)的“残酷剧场”、朱迪斯·马利纳(Judith Malina)和朱利安·贝克(Julian Beck)的“活剧场”,以及葛罗托斯基的“贫穷剧场”都将戏剧表演回归到其本源的原始仪典和集体表演。贫穷艺术将展览空间当作是事实同虚构在“戏剧性的”悬念中相结合的舞台。葛罗托斯基是二战后实验剧场的重要人物之一,他于1970年定居意大利中部,而在这之前的20世纪60年代,他就已经实施了许多早期的行为艺术。正是葛罗托斯基将“贫穷”(“贫穷剧场”)一词首次引入20世纪60年代的文化话语之中。在他的剧场,经典被重新演绎,并变成虚构的神话。葛罗托斯基将戏剧表演中作为媒介的各种形式元素进行删剪,强调将演员当作最主要的元素。正如他1965年说道的:

“剧场必须承认其局限性。如果不能比电影更丰富,那就比它更简朴。如果不能比电视更多样,那就让它保持最简单。如果它无法在科技水平上创造吸引力,那就让它放弃所有人造的技巧。然后只留下贫穷剧场中的‘神圣’演员。”[12]

“贫穷艺术”这一表达最初并不是指艺术用材的“朴素”,也不是指对消费时代的社会学批判,而是指“穷尽”人对世界的经验这样一个概念。这也就意味着要逐渐将人的意识从层层包裹的观念与理论,以及表意语言的规范与法则中解放出来。在真实的自我参与一些基本但又富有意义的经历时,正是这些意识形态制造了障碍。随着现代主义理想的破灭——希望为局外的观者展示独立而有序的艺术作品,人们提出了一种与19世纪超验主观性大为不同的新主观形式,并由此引出了现象学的概念。

现象学思想的创始人埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl)主张,知识是通过将一切存在判断“加括号”,并排除在思虑之外而获取的。这样,意识才能从先验中解放出来,关于事物及自我之本质的知识才能最终获得。然而,法国哲学家莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)才是促成贫穷艺术形成一些基本原则的更紧密的人,他的《知觉现象学》(1945)于1965年在意大利正式出版。在梅洛-庞蒂看来,意识与世界的联系同自然与身体的联系是一样的。他并不去强调二者之间的区别,而是将其看作行为的结构,并注重自我与世界交叉时的知觉。

20世纪60年代的意大利艺术状况还受到20世纪早期美国实用主义者约翰·杜威(John Dewey)的影响。他拒绝抽象和理性的思维形式,提出了一种有创造性的开放知识形式,而这种形式是建立在注重对世界最初的、自发的、经验性过程的基础之上的。在杜威看来,自然不是由物质而是由事件和过程构成的。路西安诺·法布罗曾写过一篇关于杜威的文章,艺术史学家莫里吉奥·卡尔维西(Maurizio Calvesi)在1968年贫穷艺术家的一次重要展览“Teatro delle Mostr”的图录文章里详细地阐述过他的观点,杰尔玛诺·切兰特也在其1969年的著作《贫穷艺术》中解读过杜威:

“在有生命的东西中,他[艺术家]也探索他自己,他的身体、他的记忆、他的动作,以及所有直接存在的部分,然后重新开始体验生活和自然的意义,据杜威所言,这种意义存在于感官、感觉、敏感、感知、感情及感触之中。”[13]

基于时间的贫穷艺术作品,及其利用液体和生命机体的材料来捕捉物质中自然能量流动的做法,都反映出这些观念。匹斯多雷托的镜子作品将绘画面向一系列的映像,从而探索出时间的存在。裴诺内的作品《海上阿尔卑斯》(1968)证实了个体的姿势在自然中所受到的影响。佐里欧的作品则通过热度和湿度来展示物质的压力、蒸发或变形等基本物理规律。例如,他的作品《帐篷》(1967)就是让倒在画布上的盐水,一边滴漏,一边蒸发。在安塞尔莫1966-67年的早期作品当中,他通过创造压力来中断能量,如《无题》(Senza titolo)里,他将有机玻璃弄弯,再用铁固定住并连接起两端,制造了一块弯曲的有机玻璃板。马里奥·梅尔兹的螺旋和圆帽则是要通过繁殖和生物成长来证明能量,在他的作品《瓶子与霓虹》(Bottiglia e neon, 1966-67)中,一只瓶子被霓虹灯管的电流刺穿,并注入能量。从1967年开始,库内里斯的装置中有时也会用到活鸟和动物,而这些正是自然能量活生生的来源。

当时的建筑和设计也正经历巨变,20世纪60年代和70年代意大利的“激进建筑设计”,如佛罗伦萨超工作室(Florentine group Superstudio)和以米兰为中心的建筑伸缩派(Archizoom),或者是埃托·索特萨斯(Ettore Sottsass)及其他人的作品,都与贫穷艺术齐头并进。[14]弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)试图将自然与建筑相互渗透的“生态系统”模型,让人联想到贫穷艺术的流动性以及游牧性临时居所的想法。他的《生活的城市》(1958)一书,在意大利的出版时间是1966年——贫穷艺术发展极富潜力的一年。

理查德·巴克明斯特·富勒(Richard Buckminster Fuller)在1951年发明的几何穹顶(Geodesic Dome),是一种造价低廉、质地轻盈,并且容易建造的结构,它由一系列的三角形链接而成,看上去像是生命机体的细胞。这一结构为之后将高科技与自然的复杂有机结构相结合的建筑和环境设计提供了最原初的、理想化的、并以社会为中心的原始模型。米兰的一个类似穹顶是在1954年为实用艺术三年展而建造的,它极易让人想到马里奥·梅尔兹用到的拱形圆顶和阿卡迪《帐篷》(1965)中的预示,以及卡佐拉里《理想家》(Casa ideale,1969)的概念或路西安诺·法布罗“栖息地”作品中所发展起来的对数学原理的运用。游牧性居所的概念在埃米利奥·普里尼鲜有记载的作品中也有体现,特别是他的《露营》(1969,阿姆斯特丹)计划,是在一次复杂的户外活动之后,于画廊的室内空间展出人们坐在博物馆外的照片,博物馆的后面有支撑在沙地上的帐篷。

矛盾的是,这些建筑师将社会的无政府和革命前景与社区、历史和神话的感觉联系了起来。同样,尽管贫穷艺术家们看重自由问题,但他们并没有提升和发展艺术的“新意”或任何先锋性的想法。在这个方面,他们的观点与作为电影人、诗人、评论人及小说作家的皮埃·保罗·帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)一致。他作品中对官方马克思主义和现实主义与象征主义相结合的批判,意指一个虚构的、现代化之前的农业世界,以及受当代城市和传统农业现实相互作用的边界区域文化。这也可以与贫穷艺术关注的问题和象征联系起来——从帕斯卡里的作品《农场工具》(Attrezzi agricoli,1968),到佐里欧古老的提炼实验室和“设备”。

马里奥·梅尔兹和玛丽莎·梅尔兹在安装作品《圆锥》(Il cono),“贫穷艺术 + 贫穷行动”展览,阿马尔菲,1968年

米开朗基罗·匹斯多雷托和玛丽亚·匹斯多雷托在安装作品《世界地图》1966-1968年,以及作品《破布乐团》,“贫穷艺术 + 贫穷行动”展览,阿马尔菲,1968年

托马索·特里尼、阿其烈·伯尼托·奥利瓦、杰尔玛诺·切兰特、费利伯托·门纳、马塞罗·卢玛及一位不知名的女士在会议上辩论,阿马尔菲,1968年

詹尼斯·库内里斯在安置作品《无题(12匹马)》(Senza titole: 12 cavalli),1969年

詹尼斯·库内里斯在安置作品《无题》(Senza titole)中的活鸟,1967年

贫穷艺术是在一个因战后快速工业化而充满矛盾的国家里发展起来的,所以多次提及工业化以前的农业文明,以及手工经济为主的和谐田园世界。贫穷艺术也参照艺术史,尤其是地中海艺术史,但它在尊重意大利强势艺术传统的同时,又将自己与之拉开距离。最为突出的是库内里斯、帕奥里尼和匹斯多雷托的创作,他们经常将古罗马或古希腊的雕塑和元素,或文艺复兴时期的绘画融入到自己的作品当中。正是这种与过去文化经常性的自由对话,使得贫穷艺术区别于20世纪60年代后期的其他艺术运动,如概念艺术、大地艺术、后极简主义和反形式,以及稍后的身体艺术和行为艺术。

虽然,贫穷艺术家和当时的许多国际艺术家一样,对1968年的“五月风暴”持有积极甚至理想的态度,对真实性、现象萎缩、能源、过程,以及探索“水平的”、无等级的艺术实践有着浓厚的兴趣。但是,他们经常使用隐喻和一些富有诗意和象征性的涵义,而这些看上去是与削减的目标和对艺术与现实的认同有矛盾的。帕斯卡里没有制作土堆,而是把他的《灌溉沟渠》(Canali di irrigazione)填满土和水,试图在复原古代农业活动的同时,将作品建成当代的虚构。同样,库内里斯用到的羊毛、煤、火和石头让人想起古希腊;法布罗的空间感源于他对文艺复兴时期建筑的敬意,而他对布、玻璃和黄叶的使用则让人想到巴洛克风格;波提作品丰富的色彩及其对图案的运用,也与全世界装饰艺术和实用艺术的历史及发展有着频繁的对话。

贫穷艺术故意进行彻底的混杂,以及它明显缺乏的严格性,与当代的艺术趋势有不同之处——尤其是概念艺术和极简艺术。它的原则与罗伯特·史密斯森(Robert Smithson)更为相似,史密斯森批判理性的技法,他关注的是物质的原初状态。[15]贫穷艺术与以下这些作品也有密切关系,巴西雕塑家及行为艺术家海利欧·奥提西卡(Helio Oiticica)和拉贾·克拉克(Lygia Clark)的激进作品,[16]美国的伊娃·海瑟(Eva Hesse),布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman),贝里·弗拉纳根(Barry Flanagan),沃尔特·德·玛利亚(Walter De Maria),理查德·塞拉(Richard Serra)和罗伯特·莫里斯(Robert Morris)的作品,汉斯•哈克(Hans Haacke)的某些作品,如:《凝结立方体》(1963-65),以及博依斯(Beuys)作品中用毛毡和油脂作为能量的传达和象征。

然而,与通常的大地艺术不同,贫穷艺术从来不创造巨观奇景,也不具有任何主题性。大地艺术在探索艺术实践与领土或风景的掌控关系之同时,贫穷艺术只是偶尔会涉及到这一主题,并且他们比多数大地艺术的户外活动更早,只不过贫穷艺术的规模都是参照人的比例。这些作品包括法布罗的《置于花丛中的管子》(1963)、裴诺内的《海上阿尔卑斯》(1968)和马里奥·梅尔兹的《无题》(1969)——通过往一棵树的两根树枝间的洞里灌蜡形成楔状物。

系谱

贫穷艺术是一种关于“公众”主观性的艺术,在人类与文化环境及外界环境的相互作用下发展尤其迅速。因此,有必要去了解那些与贫穷艺术有着松散联系的个体之间的发展情况,以及他们相遇和共同展出作品的空间系谱。在那个时代,艺术市场的影响力远不及“公开”反对封闭的宿命论思想及其行为系统的今天,公共场所和私人空间所举办的展览历史,反映的是思想的诞生和分享过程,而不仅仅是权力的编年史。[17]

尽管直到1967年热那亚La Berstesca画廊举办“贫穷艺术—空间”展览,贫穷艺术才形成确定的趋势,但实际上,在之前许多重要艺术家的系列展览中就能发现其源头。艺评家卡拉·隆奇对它们都作过详细的评述。“贫穷艺术—空间”的策展人杰尔玛诺·切兰特是第一个将这类作品称为“贫穷艺术”的人。她将这次展览分成了两个部分,其中波提、法布罗、库内里斯、帕奥里尼、帕斯卡里和普里尼的作品被列入“贫穷艺术”,而比尼亚迪(Bignardi)、塞罗利、塔奇(Tacchi)、曼伯(Mambor)和依卡洛的作品则被划入“空间”。除了为该展览撰写图录文章,同年切兰特还在新创刊的《Flash Art》杂志上发表了一篇名为《贫穷艺术:游击战记录》的文章。尽管参展艺术家都是独立进行创作,并且也没有什么集体宣言,但切兰特将他们集中到了一起,为理解贫穷艺术这一运动创造了框架。

通过大量的作品,贫穷艺术在意大利的多个城市发展起来,而每一个城市都有其独特的历史,以及与国际艺坛交流的方式。其中尤为重要的中心城市是罗马和都灵,接下来便是热那亚和米兰。

热那亚

尽管杰尔马诺·切兰特是在热那亚开始从事艺术评论工作的,而首次“贫穷艺术”展也是在热那亚举办的,但该城市作为文化网络的重要性至今还未被充分认识。在意大利北部这个古老而又极当代的利古里亚(Ligurian)港,欧杰尼奥·巴蒂斯蒂(Eugenio Battisti)担任评论杂志《Marcatré》的编辑,并以它为授课教材,该杂志的顾问包括建筑师保罗·波多盖西(Paolo Portoghesi),符号学家安伯托·艾柯和诗人爱德华多·桑圭内提(Edoardo Sanguineti)。同样是在这里,杜迪·法吉奥尼(Dudi Fagioni)和弗朗西斯科·梅斯纳塔(Francesco Masnata)开了La Bertesca画廊。1967年12月切兰特在热那亚的大学策划了第二个重要展览,名为“拼贴艺术1”,参展的艺术家包括波提、安塞尔莫、塞罗利、法布罗、吉拉迪、曼伯、帕奥里尼、帕斯卡里、皮亚琴蒂诺、匹斯多雷托、普里尼、西蒙里提(Simonetti)和佐里欧。此外,热那亚还是帕奥里尼的出生地及普里尼的故乡。

杰尔马诺·切兰特就读热那亚大学时,跟随巴蒂斯蒂学习,巴蒂斯蒂是意大利最早的艺术史学家之一,也是《反文艺复兴》(L’antirinascimento,1962)一书的作者。此书是对15、16世纪艺术鲜为人知的方面所作的调查,包括粗俗装饰和炼金术对视觉艺术的影响。在巴蒂斯蒂1963年开始的系列课堂研讨会上,他为学生提供了直接接触当代艺术家的机会,邀请专业人士到校访问并评论他们带过来的作品。其中不少作品捐赠出来,收藏在当代艺术实验博物馆(Museo Sperimentale d’Arte Comtemporanea),而现在它们都被都灵国家博物馆(Galleria Civica d’Arte Moderna)收藏。

通过巴蒂斯蒂的课堂研讨,切兰特结识了艾柯、帕奥里尼和艺术史学家莫里吉奥·卡尔维西和朱利欧·卡洛·阿尔甘(Giulio Carlo Argan)。他开始为《Marcatré》和建筑期刊《Casabella》撰文。这位年轻的艺评家因此获得了许多机会,广泛游历、认识画廊老板,并熟悉当时的艺术及观点:批评理论、革命性实践与艺术创作之间的联系,以及高科技社会中的交流、控制论与符号学之间的联系。这些问题不仅被艾柯这样的知识分子正式讨论过,63诗歌团体(Gruppo ’63)的成员,如著名诗人南尼·贝莱斯蒂尼(Nanni Balestrini)和爱德华多·桑圭内提,以及艺评家雷纳多·巴里利(Renato Barilli)和吉洛·多福斯(Gillo Dorfles)也都对此有过争论。

20世纪60年代中期,意大利在融合艺术与科技以重建人类对环境感知的理想之基础上,创作出各种风格迥异的艺术作品,都被囊括于“程序艺术(Arte Programmata,或Cestalt基础艺术)”概念之中。采用这种方式的典型艺术家有詹尼•科伦坡(Gianni Colombo),他建造了投影光线的空间,还有葛图里欧·阿尔维安(Getulio Alvian),他用活动的部分和反射的钢板制作了复杂的装置。这种方式在切兰特早期的大部分评论中都能看得到。然而,到了1960年,当切兰特为La Bertesca画廊举办的匹斯多雷托展览撰写文章时,他已经开始转向对被他称为“贫穷艺术”进行批判的激进立场。

切兰特1967年的两篇极具影响力的文章《贫穷艺术:游击战记录》和“贫穷艺术—空间”展览图录文章,涉及的范围很广,包括沃霍尔和戈达尔的电影、萨特和贝克特的写作,以及斯坦尼斯拉夫斯基(Stanislawsky),尤其是葛罗托斯基的剧场。切兰特在同时代的作品中确定了一种革命气质,这种气质存在于一些看似微小的价值观中,存在于通过对“穷尽符号达至原型”之表现性的批判中,以及将生活的各种元素当作艺术的新型符号系统的例证中。切兰特将这些作品放在当时大的背景下进行分析,也就是越南战争所体现的抗议美帝国主义的状况,他认为这类作品都是反资本主义、反中产阶级的抵抗行为,以及对社会及文化不安定的表达。在他为1968年博洛尼亚的De’ Foscherari画廊举办的“贫穷艺术”展所撰写的文章中,他提到了“活剧场”以及无政府主义者的大体思想。1969年他又为前一年10月在阿马尔菲(Amalfi)举办的“贫穷艺术+贫穷行动”(“Arte povera + Azioni povere”)展撰写了第四篇文章。这篇文章表现了切兰特对行为艺术、自由且颠覆性的行为、艺术作品中的集体行为和非物质形态化日益增长的兴趣,而这些都是与当时国际艺坛的发展相一致的。

1969年,切兰特的著作《贫穷艺术》分别用英文、意大利文和德文出版,这标志着该运动获得了世界认可并具备了国际意义。在书中,他批评欧普艺术、波普艺术和极简艺术的“客观性”——因为它使得艺术与生活脱离,并强调有生命力的材料之重要性:

“动物、植物和矿物已经现身艺术世界。艺术家被它们的物理、化学和生物变化的可能性所吸引。他在重新了解自然变化的过程,不仅作为一个生命体,而且也作为奇幻、惊人事物的创造者。艺术家兼炼金者用神秘的方式将生命物体组织起来。”[18]

除了切兰特以外,热那亚艺术世界的另一个重要人物是艺术家埃米利奥·普里尼。1967年,才20出头的他所创造的作品,就已建立在“标准”(后工业时代资本主义生产的统一的、模式的、系列的、非人性化产品)与“独特”(错误、个体、主观与身体),以及语言(包含图片和文本等的艺术作品资料)与经验(真实的、现象的、心理的及身体的感知)的复杂关系之上。

普里尼的展览包括装置作品和事件,观者可以通过它们意识到空间和时间,以及美学体验和生命力之间的联系。他的展览也是戏剧的舞台,而且,自相矛盾的是,通过将展览空间变成一个“贫穷”的剧场,真实的生命显灵般地进入其中。例如,在1967年的“贫穷艺术”展中,普里尼展出了他的第一个“周长”(Perimetro)作品,名为《空气的周长》(Perimetro d’aria,1967),作品中的五个霓虹灯——四个置于房间四角落,一个放在房间正中——伴随着声音逐个亮起。这个作品让观者亲身体验他/她与房间四周的关系。

普里尼利用相机及其机械系统,来表达他对生命以及生命本身消耗的关注。他1968年的一件持续中的作品,就是涉及到反复使用一部相机直至它最后被自身的功能所毁掉。用这部相机每年拍照2000次,持续10年,也就是这部相机被预计的“寿命”长度。类似的作品是1969年的《美国中心》(L’USA usa,文字游戏,直译是“美国使用”),当中一部磁带录音机持续录制其内部机械结构所发出的声音,直到最后被这种重复的使用所摧毁。

在切兰特的书中,每位艺术家都被要求设计自己的那几页。普里尼的页面汇集了打印和手写的文本、摄影图片、地图以及部分已完成或假设的方案描述。在这些神秘复杂的图像前面,是艺术家本人戴着小丑鼻子的照片。照片上面印着一首童谣,所以只有部分清晰可见。

普里尼思考了符号与背景的联系,以及它们如何共时和历时地成为意义系统的一部分。这也是为什么在1996年斯特拉斯堡的展览中,[19]他将新、旧作品汇集到一个被临时放入空间的实物装置,而当中“简单”制作的胶合板结构指的是他曾在罗马或热那亚经历过的城市基地。台阶、曲面墙、斜坡路、建筑物的柱脚等元素,也都是来自于真实空间的地形调查。在毗邻的一个房间里,他展出了自己1968年在La Bertesca画廊首次个展作品的巨幅放大黑白照片,他将这些照片命名为《重量推进行动(完全消失的物体——部分消失的物体)》(Pesi spinte azioni: oggetti a scomparsa totale–oggetti a scomparsa parziale)。在1968年的那次展览中,普里尼还展出了另外几件作品,其中包括《纸的重量》(Fermacarte,1968),该作品是在地板上展出艺术家本人表演的一些“典型动作”(azioni tipo),如跳、上楼梯或踱步的照片。在每张照片上都放着一堆铅,单幅照片与其上的铅片合起来的重量正好是艺术家的体重。

他的作品《假想动作》(lpotesi d’azione, 1967-68)也许是能让你称为完全消失的物体。“我与雷纳多一起旅行……我走在上山的路上……我折断一根树枝,制造了一个4m×50cm的空间……我读了《爱丽丝漫游仙境》……我建了一所房子……”这些动作都用文字具体化了,要么是手写列于纸上,要么是通过艺术家手臂的力量将文字压印在5毫米厚的铅片上。这些自由的行为不再单是抽象或虚幻的,而是悬于象征与真实、语言与经历之间的。普里尼似乎想要表明,这些动作完全不需要被真正实施,就可以通过铅印里的再现和转化来实现。贯穿普里尼该作品的抽离思想,使得他把作品的图录部分留空,让作品的线索从世界上彻底消失,并提到一个能让真实存在停留的“空间”。

罗伯特·史密斯森作品《沥青用尽》,1969年

埃米利奥·普里尼作品《无题》,杰尔玛诺·切兰特策划的“贫穷艺术”展,1969年

比诺·帕斯卡里躺在作品《虫刷》(Bachi di Setola)旁边,1968年

比诺·帕斯卡里作品《蓝寡妇》(Vedova blu),1968年

罗马

贫穷艺术早期历史的一个重要部分发生在意大利的主要城市罗马和都灵。20世纪50年代的都灵是一个强大的制造中心,许多艺术家对此作出反应,利用建筑工业的材料制作一些无规则、无功能的“反制造”作品。相比之下,罗马则是一个景观城市,1955年开播的RAI电视所在地,以及包括费里尼和安东尼奥尼等人电影工作室在内的联合电影制作机构辛奈西托(Cinecittá)的发源地。

即使是在20世纪50年代的早期,罗马已经是当代艺术的重要中心之一。艺术世界的人士经常在波波洛广场(又称人民广场)上的罗沙提咖啡馆聚集并讨论时事。L’Obelisco画廊、由艺术家经营的Fondazione Origine空间等等,以及包括埃米利奥·维拉(Emilio Villa)和恺撒·布朗迪(Cesare Brandi)(及后来的恺撒·维瓦尔第(Cesare Viraldi))在内的艺评家和历史学家,都促使罗马成为国际艺术舞台上的一个重要文化中心。例如,劳森伯格在20世纪50年代早期就到罗马举办展览,塞·托姆布雷(Cy Twombly)也长期居住于此地,而阿弗罗(Afro)和布里等罗马艺术家也定期出现在纽约的画廊和一些国际性博物馆。艺评家米歇尔·塔皮耶(Michel Tapié)和皮埃尔·雷斯塔尼(Pierre Restany),以及后来成为交易商的里奥·卡斯蒂里(Leo Castelli)和伊莲娜·索纳本德(Ileana Sonnabend)也在20世纪50年代不时造访罗马。以破旧海报层叠而成的作品《解拼图》(Décollages)闻名的罗马艺术家米莫·罗泰拉(Mimmo Rotella),在1960年前后开始参与到法国的新现实主义运动中,身为画家兼作家的法比奥·莫里(Fabio Mauri)也因其单色有形画布构成的作品《荧屏》(Schermi)而出名。还有另外一些地方也成为先锋艺术的中心,例如普里尼奥·德·马蒂斯(Plinio De Martiis)的La Tartaruge画廊和吉安·托马索·利维拉尼(Gian Tommaso Liverani)的La Salita画廊。[20]当时的罗马是适合夜生活和玩乐的地方,聚集了许多先锋艺术家、电影制作人及罗马贵族成员,这些都被费德里科·费里尼在其1959年的电影作品《甜蜜的生活》(La dolce vita)中戏剧性地描述过。而这种欢庆的活动一直持续到20世纪60年代中期。

在20世纪60年代早期,那些所谓的“波波洛广场派”(Scuola di Piazza del Popolo)艺术家,包括马里奥·史奇法诺(Mario Schifano)、萨尔瓦多·斯卡尔皮塔(Salvatore Scarpitta)、特纳·菲斯特(Tano Festa)、吉欧塞塔·费奥罗尼(Giosetta Fioroni)、塞尔吉奥·隆巴多(Sergio Lombardo)、雷纳多·曼伯(Renato Mambor)、恺撒·塔奇(Cesare Tacchi)和法兰克·安吉利(Franco Angeli),在意大利发展出一种类似于波普艺术的形式,引入了极具讽刺色彩的媒体形象,以及符号学家对当代城市风景中符号的关注。罗马贫穷艺术的早期作品正是在这样的背景下产生的。当时生活并工作在罗马的年轻艺术家,如帕斯卡里和库内里斯(以及后来多多少少与该运动有点联系的马里奥·塞罗利、艾里西欧·马蒂亚奇和卢卡·帕特拉)则发展了一种在装置作品中结合自然和人造元素的艺术创作方式,而这一灵感部分来自于将虚构风景与真实空间相结合的舞台设计,并且从早一辈艺术家的符号学方式中脱离了出来。在罗马还能不时见到美国艺术的踪迹。1965-66年理查德·塞拉在La Salita画廊的首次个展“动物栖息地”意义重大,因为它展示了艺术中使用动物活体所带来的可能性。

比诺·帕斯卡里是20世纪60年代中期罗马艺术世界诞生的新星。1965年,在La Tartaruga画廊举办的首次个展中,他展出了一些色彩丰富、形状各异的凸面油画,如《罗马竞技场》(1964)和《红唇》(1964)。伴随着帕斯卡里这些欢快的凸面作品,他开始探索用一种轻松的、波普的舞台设计方式,尝试超脱现代主义的平面绘画。1966年10月,被这位艺术家称为“伪雕塑”的系列新作品——纯白的有形画布结构——在法比奥·萨根提尼(Fabio Sargentini)的L’Attico画廊展出,该画廊在20世纪60年代末期就已成为展出贫穷艺术作品最重要的罗马阵地。

几位在La Tartaruga画廊开始其职业生涯的贫穷艺术家,包括帕斯卡里和库内里斯,在20世纪60年代中期都已转阵L’Attico画廊。当La Tartaruga画廊还在与“波波洛广场派”艺术家和波普一代结盟时,萨根提尼关注的是剧场和以过程为中心的艺术,而这意味着L’Attico画廊更接近贫穷艺术的概念。1967年6月,萨根提尼在L’Attico画廊组织了名为“火、像、水、土”(Fuoco, Immagine, Acqua,Terra)的联展,这是关注自然与人造关系的第一次展览,也是系列地呈现自然元素作品的第一次展览。该画廊将这个项目持续开展了下去:1968年2月展匹斯多雷托的作品、3月帕斯卡里、4月帕特拉、5月马蒂亚奇,并在接下来的1969年举办了梅尔兹在罗马的首次个展,在众多的展品中,有一件是梅尔兹从都灵开过来的小汽车。后来,L’Attico画廊还为博依斯和迪贝茨(Dibbets)等艺术家办展,在画廊的外面组织了包括史密斯森的《沥青倾泻》(Asphalt Rundown, 1969)在内的艺术事件,接下来又上演了史蒂夫·派克斯顿(Steve Paxton)、崔莎·布朗(Trisha Brown)和依芳·瑞娜(Yvonne Rainer)的实验舞蹈音乐剧。[21]

帕斯卡里创作方法的基本要素是他创作的速度极快,在不需要理论依据的情况下使材料快速成形。在他1968年去世之前的几年中,他创作了大量风格迥异的作品。这种在两次展览之间大胆改变作品风格和外貌的能力,反映出贫穷艺术对多样化和差异性的提倡。帕斯卡里的系列雕塑作品《武器》(Armi, 创作于1965年越南战争的逐渐升级,美国开始出现第一次和平示威游行活动的背景下),是用旧的铁罐和金属部件来模拟武器;在作品《虫刷》(Bachi di setola, 1968,在标题上玩了个文字游戏,seta指的是蚕丝,但setola一词意为鬃毛刷)中,他将多种颜色的塑料刷摆成长长的蠕虫形状;在作品《桥》(El ponte, 1968)中,他用钢和羊毛混合材料的垫块制成“原始”建筑的形状。他还制作了许多自己“穿戴”或“使用”自己作品的照片,并且与艺术家卢卡·帕特拉一起制作了影片,将条形面包“种”在沙里。就像小孩子创作自己的玩具一样,帕斯卡里也被各种材料及它们变形的可能性深深吸引住了,他发现所有东西都具有同样大的潜力,甚至差异极大的材料,包括从人造皮毛等非天然都市化元素,到干草、泥土或水等天然材料。在作品《约32平方米的海》(32㎡ di mare circa, 1967)中,他用染料将水染成蓝色,达到了这两类物质的结合。帕斯卡里尝试建立一种“让人相信”的场景,也就是创作有象征意义的作品。他拒绝反虚构的先锋主义原则,但这并不意味着他就要回归到传统的、以科学、宗教、意识和哲学概念为基础的“成熟”表现形式中去。他反而创造出一种象征意义的“贫穷”方式,从而将孩童式的玩耍变成了合法的“高等”艺术。

相比之下,詹尼斯·库内里斯则更为保守,也更善于冥想。他早期生活在希腊,目睹了第二次世界大战和长达10年的国内战争。1956年他来到罗马,考入了艺术学院,并于1960年在La Tartaruga画廊举办了展览。同年他展出了自己在纸上和油面布上创作的“符号”与“字母”绘画,反映出了对城市文化现实和交流的基本感知。为了减少“艺术家触碰”的痕迹,这些大的黑色字母、箭头或数学符号都是用模版印制上去的,在白底或报纸的背景下显得异常神秘。它们既非抽象,又非具象,表现出艺术家的态度:他意识到关于抽象艺术和寓意艺术的争论同后工业时代的景象已经没有太大的关联,因为在那里符号具有“真实”成形的意思。

1966年到1967年,库内里斯不再创作平面的符号式绘画,而是在新作品中加入有机和无机材料,到1967年底,它们已经变成了装置作品。1967年3月,他在L’Attico画廊展出了这批作品,绘画与装有鸟的鸟笼结合在一起,画布上还别着大朵的布制玫瑰花图案。当时有些评论家认为这些作品代表着一种新形式的超现实主义之组合,但是库内里斯更喜欢打破语言规范和传统材料的限制。大规模生产和消费社会下的符号已经变成广告牌、霓虹灯、电视和电影等具体形式,所以,在这样孤立的社会背景下,艺术家作为革命和道德的角色就是要通过记忆来恢复真实性,并将事物本身转变成为新型的艺术符号系统。被库内里斯视为20世纪欧洲历史的悲剧,以及启蒙运动理想的破灭对这位艺术家都产生了影响。他发展出一种净化的艺术,让观众能成为他“风景”的一部分。画廊和展览空间通常也被转化为真实生活与虚构相结合的舞台,在这里一切怀疑都被中止。

1967年11月,库内里斯在L’Attice画廊举办他的第一次装置作品展,他通过平衡有机与无机的元素,创造出一种梦幻般的景观。乍看上去,这也许更像是一个联展。他将许多简单的植物——比如仙人掌——种在几何形状的简易土制箱子中(同年夏天帕斯卡里也开始在作品中使用泥土),不远处是一个溢满原棉的金属结构,墙上由一块铁板支撑的栖木上还有一只活的鹦鹉。而隔壁房间则放着一个装有金鱼的水族箱。

然而,尽管库内里斯创作这些三维作品,但他并不是一个雕塑家,他的思维更像一个画家。他崇拜马蒂斯和德拉克洛瓦,试图在摆脱直白、共时的现代主义表象的同时创作图像,从而发展一种在真实时空中的流变型艺术,让观者也成为其中的“演员”。他没有在墙上绘画,而是把它作为一个基本的元素;他没有画出劳动的场景,而是借用并操控一些让人联想到现代工业主义的材料,例如铁和煤;他也没有尝试用图像来表达自己在希腊乡村生活的艰辛,而是用石头和原羊毛等象征性的材料加以表现。只要能被融入到一个平衡、经典的结构中,任何东西都有可能成为“绘画”的中心。

库内里斯后期的作品包括装置和行为,都充满诗意,并载有历史和神话内容,这些作品通常都发生在确定的地点。例如,1969年,在卢西欧·阿米里奥(Lucio Amelio)位于那不勒斯的画廊——“现代艺术机构”中,库内里斯在架子上展出碾磨过的咖啡,令人想起地中海港口的商品运输。1969年萨根提尼关闭了在西班牙广场(Piazza di Spagna)上的画廊,而在Beccaria路的一个旧车库为L’Attico开辟了一个新空间,其开幕展上库内里斯在空间“停放”的不是汽车,而是12匹活马。他的大胆做法将传统雕像作品和战争绘画的主体——马,再一次置于先锋艺术实践的中心,并把马的能量注入展览的空间。1997年,在罗马古老的图拉真市集广场(Mercati di Traiano),他将已经用铅封住的13个衣橱和两扇门摆放在陈列架上,然后让陈列架堵住通往中心大厅的部分入口。这些衣橱既在建筑之内,又暴露在门外,从而瓦解了作为中心的现实,意欲承载过往生活的种种私密回忆。

载《艺术时代》2009年6月第六期,第26-44页

注释:

[1] “原初”这一术语经常被用到20世纪60年代的艺术当中,意指当时对艺术与科学交叉的兴趣。使用这个术语的例子之一就是1966年纽约犹太博物馆名为“原初结构”的展览。罗伯特·史密森在他的写作中用到“原初能量”一词,艺术家皮埃罗·吉拉迪也在他的文章《原初能量与‘微情感艺术家’》(《艺术杂志》,纽约,1968年9/10月,第48-51页)中用到过。[参见本卷第197页]

[2] 杰尔玛诺·切兰特,“贫穷艺术—空间”展览的图录文章《贫穷艺术》,La Bertesca画廊,热那亚,1967年。[参见本卷第220-221页]

[3] 杰尔玛诺·切兰特,《贫穷艺术:游击战记录》,《Flash Art》第5期,罗马,1967年11/12月,第3页。[参见本卷194-196页]

[4] 托马索·特里尼,《身体与物质的新符号》,首次以“Nuovo alfabeto per corpo e materia”之名出版于《Domus》杂志第470期,米兰,1969年2月;再次印刷于展览“Live in Your Head: When Attitudes Become Form”画册图录中,伯尔尼美术馆及当代艺术机构,伦敦,1969年;1985年其英文版刊在杰尔玛诺·切兰特的《贫穷艺术:倡导者的故事》一文中,《Electa》,米兰,第109-113页。[参见本卷第200-201页]

[5] 让-克里斯多夫·阿曼,《关于展览》,“”图录文章,卢塞恩:Kunstmuseum,1970年。[参见本卷第226-227页]

[6] 马里奥·梅尔兹,与米瑞拉·班蒂尼(Mirella Banidini)的采访,“皮诺·加里吉奥和他的阿尔巴实验室”,都灵国家博物馆,1974年,第27页

[7] 费利伯托·门纳,《自然的舞台(Una mise en scene per la nature)》,《Cartabianca》,罗马,1968年3月,第2-5页

[8] 詹尼斯·库内里斯,《今日意大利艺术》,收录在莫里吉奥·法吉奥罗·德尔拉科《60报告》中,布尔佐尼(Bulzoni),罗马,1966年,第24页

[9] 米开朗基罗·匹斯多雷托,与作者的一次谈话。

[10] 费利伯托·门纳,《Profezia di una societá estetica》,拉里奇(Lerici),罗马,1968年

[11] 露西·R·丽帕在她的文章《怪异抽象》中讨论过美国艺术的类似问题,《国际艺术》,1966年11/12月

[12] Jerzy·葛罗托斯基,《剧院的新契约》,《迈向贫穷剧场》,葛罗托斯基剧场和奥汀剧场,1968年,第32-33,41-42页。第一次在意大利出版在尤金诺·巴尔巴(Eugenio Barba)的《寻找失落的剧场(Alla ricerca del teatro perduto)》中,Marsilio,帕多瓦(Padova),1965年;再次出版在《为贫穷剧场》,布尔佐尼,罗马,1970年

[13] 杰尔玛诺·切兰特,《动物、植物与矿物…》,《贫穷艺术》,Gabriele Mazzotta,米兰,1969年,第225页。同时出版英文和德文版本, Praeger出版社,纽约;Studio Vista,伦敦和Wasmuth,杜宾根,1969年

[14] 参见安德里亚·布兰兹(Andrea Branzi),《La gioconda sbarbata: il ruolo dell’avanguardia》,《Casabella》第363期,米兰,1972年3月,第27-33页

[15] 法比奥·萨根提尼邀请史密斯森到罗马参加展览,在1969年他创作了《沥青倾泻》这一作品。对史密斯森思想的兴趣也表现为他的文章《思维沉淀:地球计划》英文版刚刚出版,托马索·特里尼就将其翻译成意大利文,并在艺术圈得到广泛阅读。

[16] 参见保罗·赫肯霍夫(Paulo Herkenhoff)的《奥瓦尼·安塞尔莫:来自巴西的同行和信息》,奥瓦尼·安塞尔莫展览 “剧场记录”(Appunti per un’opera)图录,第XXII页,圣保罗双年展,Hopeful Monster,都灵,1994年

[17] 值得关注的是,许多早期的贫穷艺术作品直到20世纪80年代还依然在市场上,当时只有收藏家和艺术机构购买。

[18] 切兰特,《贫穷艺术》,参见前注。约翰·凯奇的偶发方法与20世纪60年代的艺术尤为相关。一次与他的采访出版在《Marcatré》上,得到广泛地阅读,罗马,1968年5月

[19] 由Friedmann Malsch策划的展览“埃米利奥·普里尼:Fermi in dogana”,Ancienne Douanne,Strasbourg,1995年11月—1996年1月(其图录文章由Adachiara Zevi撰写)

[20] 整个20世纪60年代,在La Salita画廊展出的都灵艺术家包括:阿尔多·蒙迪诺(1964)、吉里欧·帕奥里尼(1964)和路西安诺·法布罗(1969)。

[21] 1976年,在季节性的雨水泛滥后,萨根提尼关闭了他的车库画廊。

都灵

贫穷艺术发展的另外一个关键城市是都灵。自20世纪50年代末,马里奥·梅尔兹和匹斯多雷托就开始在该城市举办展览,到了60年代,安塞尔莫、波提、吉拉迪、玛丽莎·梅尔兹、帕奥里尼、裴诺内和佐里欧也加入了展览行列。

经过二战的洗劫以后,都灵成为意大利工业和经济重建的中心。菲亚特汽车的生产基地就在这里,而诸如奥利维蒂公司(Olivetti)之类的其他制造工业,也是在附近的伊夫雷亚(Ivrea)镇发展起来的。在这里经济逐渐繁荣,就业机会增长,吸引了众多来自意大利南部的工人阶级,工业在郊区迅速发展蔓延,而社会冲突也随之而来。同时,由于都灵与欧洲其他各国——尤其是巴黎——相邻紧密,因此在法西斯隔离时期之后,它便开始成为新兴国际文化关系发展的土壤。

马特·特鲁柯(Matté Trucco),菲亚特汽车林格托(Lingotto)工厂,都灵,1923年

意大利重视其年代久远的历史文化遗产,这导致了当代艺术机构在此地的匮乏,因此那些迅速成长起来的新兴私人画廊就显得意义重大。许多私人画廊都是由艺评家和策展人创办的,他们觉得公共展览未能反映出自己的兴趣而备感受挫。例如1947年艺评家路易吉·卡鲁契欧(Luigi Carluccio)开办了La Bussola画廊,将意大利之外的艺术——如法国先锋艺术作品,也纳入其中,从而使都灵重新融入到更为广阔的国际艺术世界中。20世纪50年代,就有弗朗西斯·培根及其他国际艺术家在都灵举办展览。法国艺评家米歇尔·塔皮耶也拜访会见了该城市的重要文化人物,其中包括后来创办Notizie画廊的青年艺评家卢奇亚诺·皮斯托依。

马里奥·梅尔兹作品《林格托》,1969年

马里奥·梅尔兹作品《该做什么?》(Che fare?),1968年

马里奥·梅尔兹作品《斐波那契圆顶》(Fibonacci igloo),1970年

玛丽莎·梅尔兹为派珀俱乐部制作的邀请卡,上面是她的作品《无题》,1967年

米开朗基罗·匹斯多雷托作品《越南》,1965年

正是在这样的背景下,马里奥·梅尔兹于1954年举办了自己的首次个展,他展出的作品都是用厚涂的方法画出的树叶、动物以及来自于大自然的其他元素。梅尔兹自幼在都灵长大,大学时研读科学与医学。第二次世界大战时,他曾因为参加反法西斯活动而被逮捕,在新卡塞里(Carceri Nuove)的监狱中度过了一年,而在那里他开始创造铅笔不离开纸张的描画方法。在被释放后,他继续将这些“连续素描”的方式运用到风景画当中。梅尔兹的这种相互连接的流动创作方式,在其手写的霓虹数字和单词作品里也依然可见,电流凭借一种连续不断的能量在各个标记间移动。

尽管切兰特用“游击战”来比喻贫穷艺术家的作品,但艺术家们本身却很少在自己的作品或写作中直接针对政治活动。然而有一个重要的例外,那就是梅尔兹的作品用到过简短的口号,如《静坐示威》(Sitin, 1968)。他用霓虹灯管打造出这个短语的形状,然后将它放置在一个装满蜡的平底煎鱼锅里,让霓虹灯管微弱的热量将蜡逐渐软化。这类作品象征的是非暴力的政治活动:尽管只是被动地静坐于锅中,但霓虹灯管仍然有其渐进的作用。针对列宁在1912年所做的关于革命时期知识分子之角色的演讲,梅尔兹在1968年又将《该做什么?》(Che fare?)的口号放置在装满蜡的锅中。而同样的言辞在1969年又被用灰泥刷在罗马L’Attico画廊的墙上,作为梅尔兹个展的一部分,旁边则放置着一个水流不断的水龙头,极易让人联想到罗马随处可见的喷泉。列宁的话揭露了人类活动始终存在的两难处境,即使是面对水龙头这样一件小事:到底是让它继续流,还是将其关掉?这个问题与20世纪60年代末70年代初的状况尤为相关,就在1968年的五月风暴之后,意大利的工人也开始示威游行,遭到高度控诉甚至恐吓的政治团体也在这个时候开始出现。

梅尔兹的第一个圆顶作品《武元甲的雪屋》(Igloo di Giap, 1968)中也用到了口号标语。圆顶之上用霓虹装饰出来的是越共将领武元甲(Vo Nguyen Giap)著名的游击战宣言:“假如敌军集结,就会失去领地;假如敌军分散,就会丧失战力”(“Se il nemico si concentra perde terreno se si disperde perde forza”)。梅尔兹的意图在于创造不断变化着的作品,高度物质化但同时又短暂而概念化。他的《圆帽》既是地球的形状,又是天穹的轮廓,还是最为简单的建筑结构——棚屋。这些作品都是在展览地点就地取材,用金属管、玻璃、沙袋、报纸及其他材料建成的。每展览一次,作品就重建一次,材料也因场地的变换而不同。就像在大自然中一样,这些作品开始发芽并成长,有时候发展成两个甚至三个,但根始终都不离开土地。

从1970年开始,梅尔兹就开始利用一种数列来发展他的增长观点,在这个数列中每一项都是前两项之和,如:1,1,2,3,5,8,13……。十三世纪早期的数学家比萨的列奥纳多(Leonardo da Pisa),又名斐波那契(Fibonacci),通过观察兔子的繁殖模式得出这一数列,并将该数列(在类似于蜗牛螺旋形的壳上表现明显)确定为自然的中心法则。1971年,梅尔兹就将一系列这样的手写霓虹数字,沿着纽约古根汉姆博物馆的螺旋式楼梯排列起来,以此来表达对弗兰克·劳埃德·赖特有机建筑原则的敬意。在梅尔兹1972-73年间的绘画作品、桌子装置作品,甚至是少数的录像作品中,他都经常使用到螺旋形状,让人从视觉上联想到斐波那契数列。[22]正如梅尔兹本人所声明的:

“我痛恨生活的理性。但是,我热爱数字的理性,因为数字是非常奇妙的发明:如果你剥开一个豌豆荚去数里面的豆粒,你总是会得到奇妙的数字,并且每次都不相同……数数是让我们接近生活非理性的一种途径。”[23]

20世纪50年代,梅尔兹遇见了他未来的妻子玛丽莎。她同样也是一位艺术家,当时在都灵的一家艺术工作室上班。20世纪60年代中期,吉安·恩佐·斯佩罗内(Gian Enzo Sperone)和托马索·特里尼等交易商和艺评家,以及包括吉拉迪、佐里欧和安塞莫尔在内的艺术家们经常在他们都灵的家中碰面。玛丽莎·梅尔兹连结艺术与生活的方式、对主观性和直觉实践的重视、对“水平”空间的探索,以及她对人类关系本真性的关注,都极大地影响了她身边所有的贫穷艺术家,尤其是她的丈夫马里奥·梅尔兹。

为了发展公共空间与私人空间的连续性,玛丽莎·梅尔兹将自己的家也转变成了她的艺术环境。她并没有让自己的艺术敏感度受制于外界社会的条条框框,而是在自己的内部空间尽情传达。表现她这种主观又自由的新感性的一个范例就是,1967年她在斯佩罗内(Sperone)画廊展出的盘旋状杂色软铝线圈,在1965-66年间都一直悬挂于她自家的天花板。这些线圈制造出一种密集而又错综复杂的森林般空间,与当代极简主义艺术主张的简化图形相去甚远。玛丽莎使用可变换的形式,利用天花板而非墙壁,这些都表明她开始从经典的现代主义转向欠前沿、欠权威的艺术概念。1967年,她又将作品《比衣的秋千》(Altalena per Bea)悬挂于家中,该作品既是一件雕塑,同时又是她女儿比阿特丽斯(昵称:比衣)真正的秋千,从而提升了艺术空间的娱乐享受性。

1968年,玛丽莎·梅尔兹开始在自己的家(工作室)里编织尼龙绳或铜线,直到1970年才在L’Attico画廊举办的个展上将该作品公开展示。她制作了一些简单的正方行和长方形,还有一些按照她本人体形打造出来的形状,让人回想起传统的针织品。她将这些作品杂乱无序地摆放,要么沿着墙壁,要么摊放地面,有的甚至还被移置于户外。它们没有像垂直的“艺术作品”一样被悬挂起来供人观赏,而似乎是要像蜘蛛网紧贴墙壁一般展示出机体拥抱的姿势。玛丽莎在1996-97年间所创作的铅笔画,几乎都是由无数重叠的连续线条构成的抽象肖像,而这次展出的作品和那些铅笔画一样,都让观者不得不去凝视交织在一起的网眼。

玛丽莎·梅尔兹的所有作品,都是通过日常生活的经验来探索视觉洞悉及规律的可能性。她的作品《毛毯》(Coperte)是一批卷捆起来的毯子,曾被放置在不同的地点与位置展览:1969年在L’Attico画廊举办的马里奥个展中,这些毯子由马里奥抗在肩膀上;而1970年在该画廊举办的玛丽莎个展中,这些毯子要么被摆放在一张涂满蜡的桌子的底层搁板上,要么被摆放在罗马附近的奥斯蒂亚(Ostia)海滩的湿沙地上。[24]她还用到了蜡和盐这类能“吸入”空气并随着气候发生变化的材料。从20世纪80年代开始,玛丽莎一直在制作一些小型的粘土实体和蜡料头像,用塑型的方式来表达视觉的内部震撼。这些实体让人想到盲人制作的雕塑,所要传达的不仅仅是视觉上的震撼,而是本体的真实感觉。

尽管玛丽莎的作品于1967年在斯佩罗内(Sperone)画廊公开展览,特里尼也对此作过评论,[25]但奇怪的是,切兰特却没有在他1967年关于贫穷艺术的文章中提及她,而且她也未被纳入1967年和1968年举办的以贫穷艺术为主题的联展。然而,在20世纪80年代,她的作品被重新评定为该运动不可或缺的一部分。

米开朗基罗·匹斯多雷托装置作品《反射的世界》,Walker艺术中心,明尼阿波利斯,1966年

皮埃罗·吉拉迪和托马索·特里尼出现在《时尚男装》(L’Uomo Vogue)杂志中,秋/冬,1968年

吉里欧·帕奥里尼作品《我看见(自己视野的解码过程)》(Vedo: la decifrazione del mio campo visivo),1969年

吉里欧·帕奥里尼,阿马尔菲,1968年

奥瓦尼·安塞尔莫作品《细节》(Particolare),1975年

无论是在都灵,还是在其他地方,米开朗基罗·匹斯多雷托也都是一位关键人物。他让曼佐尼和克雷恩这一批20世纪60年代早期的艺术家走向贫穷艺术,并帮助都灵和罗马建立起了与国际艺术世界的联系。匹斯多雷托热衷于探索绘画中的人物与材料之间的联系,所以他试图寻找一种方式,将“原子绘画运动”艺术家(movimento nucleare,包括昂立克·巴捷(Enrico Baj)等艺术家)的肌理材料(materico)绘画与通过展示艺术家本人肖像所体现的主体性结合起来。匹斯多雷托通过他连续变化且基于时间的“镜子绘画”方式,引导了一次自1961年开始的建设性解除传统图像表现法的进程。这种绘画与现实的运动是相反的,通过将一个固定起来的图像——粘到镜子表面的平面图像或实体——反射到闪亮的镀钢上,从而真正刻画出其无穷的多样性。

1963年,匹斯多雷托在都灵的嘉拉提亚(Galatea)画廊展出了他的第一批《镜子绘画》作品,并于次年在自己曾到访过的巴黎索纳本画廊又展出了同批作品,展览结束后这些作品便被画廊老板伊莲娜·索纳本(Ileana Sonnabend)收购。匹斯多雷托的多次旅行,对建立和发展世界各地贫穷艺术家、艺评家及知识分子之间的联系有着值得反复强调的重要作用。同样,也是匹斯多雷托在1960年建议由嘉拉提亚(Galatea)画廊的年轻助手吉安·恩佐·斯佩罗内去管理Il Punto画廊,经营了几年之后,斯佩罗内便于1964年在罗马的切萨雷巴蒂斯蒂大道(Via Cesare Battisti)上创办了自己的空间。该空间后来成为贫穷艺术家们最重要的早期画廊,加上斯佩罗内本人与索纳本(后来成为纽约著名画廊的老板)和杜塞尔多夫(Dusseldorf)的画廊老板康拉德·菲舍尔(Konrad Fischer)的交情,他为贫穷艺术的国际化提供了一个良好的平台。

在1964年的威尼斯双年展中,一股新兴的艺术力量占据了上风。美国波普艺术的胜利震惊了意大利艺术界,促使其迫切要重申欧洲的独立身份。针对波普艺术对消费社会物体和图像的客观模拟再现,意大利诞生了一批以过程和以体验为中心的艺术形式,无论在美学上还是政治性上都与波普艺术相对立。匹斯多雷托之前早已与吉拉迪和皮亚琴蒂诺等艺术家有过联系,而此时的他也开始与志趣相投的其他艺术家接触,包括安塞尔莫、波提、马里奥·梅尔兹、玛丽莎·梅尔兹、裴诺内和佐里欧等。

奥瓦尼·安塞尔莫作品《手指向的风景,它的北边灰色渐亮》(Il paesaggio con mano che lo indica mentre a nord I grigi si alleggeriscono),1982年

吉尔伯托·佐里欧无标题的装置作品,索纳本(Sonnabend)画廊,巴黎,1969年

吉尔伯托·佐里欧作品《椅子》(Sedia),1967年

奥瓦尼·安塞尔莫作品《缩短的天空》(Verkurzter Himmel),1987年

吉赛帕·裴诺内著作的封面,图为其作品《倒转视线》(Rovesciare I propri occhi)1970年

在1966年都灵斯佩罗内(Sperone)画廊的联展“可生活的艺术”(Arte abitabile)中,人们便能够发现一种新的艺术敏感力。吉拉迪、詹尼·皮亚琴蒂诺和匹斯多雷托的作品,以新的雕塑形式呈现出一种“居家的”景象,让人随时联想到自己家里的东西,这其中还包括匹斯多雷托的重要作品系列《负物》(Oggetti in Meno, 1965-66)。匹斯多雷托称波普艺术家们所做的,就是往生产过程和消费过程为基础的消费社会里添加更多的实物,而他则要创造出反映不同心理和现象的复杂情境。他建造了一系列类似家具的各种结构,并让它们进行对照。这些“实物”在1966年1月,“可生活的艺术”展览之前,就已经在他自己的工作室里公开展示过,以打破公共画廊空间与私人居住空间的界限,其中作品包括《站立谈话时倚靠的结构》(Struttura per parlare in piedi),《水银灯》(Lampada a Mercurio)和《床》(Letto)等。这样做的目的是为了确定中心的改变:隐喻性地将实物从感知范围抽离,从而关注个体观者与这些实物之间的不同联系。

由于匹斯多雷托热衷于加强人与艺术及其他学科之间的交流,因此他继续创造出各种基于时间的作品和剧场事件。他把自己的雕塑、行为、装置、摄影及录像作品都看作是作品的“家族”,在这些创作中,他既用到了大理石之类的“昂贵”材料,也用到了泡沫橡胶或破布等“廉价”材料,他还将石膏粉等“惰性”物质与燃烧着的蜡烛这样的“生命”物质相结合,以期为观者创造出一种时间和空间的主观“剧场”。1967年他在文章《著名的遗言》(“Le ultime parole famose”)中对个体的思想权威性提出了质疑,随后他便将自己的工作室面向诗人、电影人及知识分子开放,这也促成了匹斯多雷托及其朋友创立的行动及剧场团体——“动物园”。该剧团那些富于象征意义的公开表演,只有部分进行过编排,它们将音乐与戏剧相结合,在意大利及整个欧洲的大街小巷、画廊和剧场上演。

皮埃罗·吉拉迪是建立起艺术家关系网的另外一个重要人物,他本人也创作过一些贫穷艺术作品,其中包括《独轮手推车》(Carriola, 1967)。他在1965年开始创作他更为知名的聚安酯作品《自然地毯》(Tappeti natura),当中他运用高度写实的手法在一片草地上模拟大自然,比如树叶、水果等。该作品在20世纪60年代到世界多国参展。1966年底,派珀俱乐部(Piper Club)在都灵开业,很快便因展出艺术家作品而聚敛了名气。俱乐部负责人请吉拉迪为该俱乐部也创作一幅作品,他便将部分的《自然地毯》作品悬挂在一个长长的铝制荧屏上。通过灯光照射并叠加一些投影图像,它们呈现出来的是一片海、一片沙漠、玉米棒、石头和南瓜。在展览的最后一晚,吉拉迪在现场制作了一个巨大的聚安酯蘑菇,让观众也加入到这个聚安酯“派对”中来,他们相互投掷材料并且大跳“摇摆舞”。该事件并不是对观众的煽动或挑衅(早期的达达主义或未来主义事件往往如此),而是要为一次集体经历创造环境,让人们尽情释放回归原本与丧失理智的冲动。

贫穷艺术试图通过进入当代城市生活的不同领域来打破艺术世界的界限,在音乐场所展示艺术就是一个范例。还有一次,玛丽莎·梅尔兹的铝线圈也被悬挂在派珀俱乐部的天花板上。1967年,匹斯多雷托也在此地组织演出了《匹斯多雷托的终结》,演员们手拿镜子围着空间移动,每个人都还佩戴着有艺术家本人照片的面具,象征着有他人参与的艺术创作,带有不确定的影射及扩散的主观性。

1968年以后,贫穷艺术和意大利艺术开始国际化。许多欧洲和美国的艺术家也纷纷开始运用非传统材料和“有生命”材料。1967到1968年间,吉拉迪多次到访欧洲,并在《Flash Art》杂志上发表数篇论文,这对他与世界其他地方具有相似意向艺术家之间的交流起到了十分重要的作用。在德国,他结识了鲍依斯,并将他作品的信息带回到意大利;在荷兰,他结识了迪贝茨和凡·埃尔克(Van Elk);在英国,他结识了贝里·弗拉纳根和理查德·隆(Richard Long)。这些艺术家当中有许多就在1968年的“贫穷艺术+贫穷行动”展览中,与意大利艺术家一起在阿马尔菲参展。在这种新的国际关系作用之下,国外也组织了几次贫穷艺术家的展览,其中包括:由康拉德·菲舍尔和汉斯·斯特尔罗(Hans Strelow)策划的“’68景致”,于1968年在杜塞尔多夫的Kunsthalle画廊举办,以及同年在纽约举办的“里奥·卡斯蒂里画廊仓库9人联展(9 at Leo Castelli)”。

吉拉迪积极倡议哈洛德·塞曼(Harald Szeemann)和维姆·毕荏(Wim Beeren)等青年策展人组织国际新艺术家的联展,因此他对欧洲一些国际性展览起了决定性作用,其中的两例就是:“活在你的大脑中:当态度成为形式”(伯尔尼、伦敦、克雷费尔德,1969年)和“圆洞中的方钉:结构与隐结构(Op losse schroeven: situaties en cryptostructuren)”(阿姆斯特丹,1969年)。吉拉迪批判了私人画廊对艺术家自我展示和自我组织的过多考虑,他担心索纳本、斯佩罗内和费舍尔这些画廊老板的利益,会影响到他所组织的公共展览中艺术家的选择。例如,帕奥里尼和法布罗这两位艺术家,当时不是由斯佩罗内(Sperone)画廊代理,而是由皮斯托依的Notizie画廊代理,所以,在上述的两次展览中都未得到邀请。由于当时吉拉迪被定有政治罪,再加上他又批判艺术的商业化,因此在20世纪70年代,他不再创作任何艺术实体。直到20世纪80年代,他才回到艺术实践当中,创作以计算机为中心的交互式环境艺术品。

皮斯托依和隆奇二人,与阿卡迪等罗马的艺术家,以及La Salita等画廊都有往来,或许正是通过这种联系,才使得都灵Notizie画廊和米兰L’Ariete画廊的一些艺术家们,能在20世纪60年代到罗马举办展览。例如,生活并工作于都灵的吉里欧·帕奥里尼,早在1964年就到罗马举办了他的首次个展,而那个时候贫穷艺术甚至还未成型。在La Salita画廊的展览中,他将胶合板沿着空间的四周摆放,暗示着该装置作品正在进行中。他还于1965年和1966年分别在都灵和米兰举办了个展。而这几次展览通常都有隆奇的相关评论。她认为帕奥里尼的简化艺术态度并不是客观分析性的概念主义,而是通向具有丰富可能性经验的一扇窗:“吉里欧·帕奥里尼作品中通常被仓促定义为否定的部分,实际上正是对于可能的一种肯定——当然不是从意识形态上而言,而是作为一种具体的经验,一种个人的服从,以及一种愿意做出任何妥协的开放……已经有太多的绘画作品因为要追求整体性而变得刻板……另一方面又有一些绘画(比如帕奥里尼的作品)通过恰当地运用精妙之处和证实手法,流露出一种应对世事变迁的意愿。”[26]

在20世纪60年代末期,贫穷艺术与概念艺术之间的差别还没有现在这么明显。二者都是试图将艺术材料削减到最为基础的结构,但帕奥里尼在这个方面的试验,使得他的作品比其他贫穷艺术家更接近概念艺术。他的作品通常都是对艺术本质的反复探索。例如,1965年的作品《2+2》(Duepiudue)就是一块空白板,在其中央贴着一张这块板本身的照片。

然而,还是有可能将它们区分开来的。许多概念艺术家所关注的是对艺术作品概念的分析,他们试图达到将艺术当作美学行为的“最低度”,以政治的姿态远离艺术的商业化,并摆脱展示作品实体的义务,他们还试图批判个体思想权威性的概念。因此,概念艺术家运用到多种“非物质”的材料——语言、姿势、录音材料及摄影过程。而帕奥里尼虽然也使用到类似的介质,但他所关注的是,在真实空间与时间中对艺术作品进行观赏与理解的真实过程。他在展览中展示的,是指向大自然和对艺术体验过程本身相关的符号系统。出于对体验真实的关注,他回避了画布和雕塑。帕奥里尼相信艺术的作品存在于观者的体验之中,因此他专注于艺术作品的线索和资料,他每次都要为展览搭建起一个台子,并用一些意指艺术但又并非艺术的小道具来进行装饰。而这种“艺术作品”的缺席恰恰促成了各种“艺术”体验的诞生。

帕奥里尼对真实的、偶发的现象过程以及观者体验的关注,将他的艺术削减到“贫穷”的基本程度,这也合理地使他成为了一位贫穷艺术家。在他的第一件作品《几何绘画》(Disegno geometrico, 1960)中,他用两排交叉的线条将方行的画布分割开来。于是,正式绘画之前所进行的空间衡量这一传统准备工作,既成了该作品的主体,又成了它的客体。他继续探索艺术创作的材料,有时展示画布的背面,有时直接将一罐白色的颜料放在绷画布的框子里。在作品《我看见(自己视野的解码过程)》(Vedo: la decifrazione del mio campo visivo, 1969)中,他用铅笔在墙上打点,从而圈出自己的视野范围。

帕奥里尼在质疑艺术的时候,并没有采取一种抽象、普遍的哲学方式,而一直都是通过具体的存在来探询它的本质。因此,就像对福柯而言只有“知识考古学”一样,帕奥里尼的探寻也只包含在艺术作品的历史、展示和交流之中。

虽然法布罗、库内里斯、帕奥里尼、帕斯卡里、匹斯多雷托和马里奥·梅尔兹在1967年以前就已经展出过自己的作品,但1967年到1968年才是都灵贫穷艺术团体通过辩论、展览、新画廊和新刊物而扩大的关键时期。在斯佩罗内(Sperone)画廊和卢奇亚诺·皮斯托依的Notizie画廊附近,新的Christian Stein画廊于1966年底开业。其开幕展展出的是都灵艺术家阿尔多·蒙迪诺的作品,他以糖和巧克力制作的作品而闻名,有的时候也与贫穷艺术联系到一起。正是在1967-68年间,佐里欧、安塞尔莫、裴诺内和波提等较年轻一些的艺术家,开始以个展和联展的形式公开展出自己的作品。

自1967年秋,当下艺术仓库(Deposito d’arte presente,由匹斯多雷托和斯佩罗内发起,收藏家马塞罗·列维(Marcello Levi)赞助,吉拉迪组织和路易吉·卡鲁契欧主持)开始成为都灵的贫穷艺术家及其他艺术家会面和展览的非正式空间。该空间建在卡萨莱大街(Corso Casale)的一家旧工厂内,于1968年初向公众开放,举办一些讨论会、展览、剧场事件和音乐会。由于当时都灵的公共空间很少展示青年艺术家的作品,再加上对艺术商业化的批判将私人空间陷于了不利处境,所以像这样一个公开的大型公共空间意义尤其重大,在这里不同艺术家的作品得以相互交流。然而,大概过了两年之后,该空间为了给身为作家兼电影人的皮埃·保罗·帕索里尼提供展览和会面场所,而将这些艺术家的作品临时搬走。其中有些艺术家,如匹斯多雷托,就对此极为反对,因为他们觉得对帕索里尼的重视有些过头。许多作品后来就没有被摆回去,这也预示了由艺术家经营的仓库空间的最终衰败。

1967年12月,一次重要的展览在都灵三间画廊的合作下举办,它们分别是Il Punto画廊,Christian Stein画廊和斯佩罗内(Sperone)画廊。这次由丹尼埃拉·帕拉佐尼(Daniela Palazzoli)策划的展览名称是“沉思 / 随着时间行动”(“Con temp l’azione”,这是个文字游戏,既可以当作一个词“沉思”,也可以当作几个词“随着时间行动”)。正是在这次展览中,马里奥·梅尔兹展出了他的第一件霓虹灯作品,同时参展的还有其他艺术家,包括安塞尔莫、阿尔文尼(Alviani)、波提、法布罗、蒙迪诺、奈斯波罗(Nespolo)、皮亚琴蒂诺、匹斯多雷托、苏基(Scheggi)、西蒙内提(Simonetti)和佐里欧。

奥瓦尼·安塞尔莫是在都灵城外的一个小镇上出生的,之后便在皮埃蒙特市和斯特隆布利两地间来回,通常都是在夏天他才回到自己在斯特隆布利的家中。他在作品中使用到了大批的有机和无机材料,从莴苣、水和电到花岗岩、铁和塑料,甚至还使用过重力之类的无形材料。他还采取了多种不同的手法和方式,包括著书、绘画、摄影和幻灯片投影。然而,尽管他采取的形式多样,但不变的是,他的所有作品都保持基本和原初。他创作艺术的方式很精确,几乎达到了数学的精准度,这在方法上与哲学命题或物理实验相似。

1965年8月的一个黄昏,安塞尔莫正走在斯特隆布利的火山上,他突然意识到自己身体投下的影子看不见了,这是因为太阳下沉得很低,改变了影子的位置。然而,如果是一个投射到他背后的影子,他虽同样看不见,但却能想象出来。这件小事对这位艺术家有着莫大的影响。与地球能量这个庞大的整体相比,自己不过只是一个微小的细节而已,这使得他的许多作品都与重力和磁场有关,例如作品《方向》(Direzione, 1967-68),就是将一个朝向北的指南针嵌入一大块类似三角形的花岗岩石里。这同样还存在于他消解主体的视觉基础中,在他许多关于有限与无限、微观世界与宏观世界联系的作品中也有体现。“细节”(particolare)一词经常出现在他的标题中,有时也被直接投射到画廊空间的墙壁上,或是房间正中央的某个点,观者只有在穿过这一片时才能看得见这个词。

从1967年到1969年,安塞尔莫都在通过探索能量现象来发展这些观点,他创造了一些拉紧的真实情境,例如1968年的作品《扭曲》(Torsione),他就是将棉麻粗布最大限度地拧紧,然后用一根铁杆锁住,再固定到墙上。同样,在作品《无题》(Senza titolo, 1968)——又叫《会吃的结构》(Struttura che mangia)中,他将一根莴苣存放在一块花岗石和一个小石块之间,并用一根金属线捆绑起来。如果这根莴苣干掉,那么金属线就会松散,而小石块自然也会掉下来。

安塞尔莫希望能不借由任何象征性的媒介就将真实经历转变成艺术,因此他颠倒了传统的象征手法。例如,在他的景观作品中,他就直接进入所创造的景观之中。1987年在敏斯特(Munster)展出的作品《缩短的天空》(Verkurzter Himmel),他将1米的钢板垂直于地面上,从而将天空的距离“缩短”了1米。[27]他的《进入作品》(Entrare nell’opera, 1971),是一张延迟公布的照片,当中艺术家本人在田野奔跑,这样作品的创作者也变成了该作品的主体。在作品《手指向的风景,它的北边灰色渐亮》(Il paesaggio con mano che lo indica mentre a nord I grigi si alleggeriscono, 1982)中他也采取了类似的做法,在画廊的墙壁上绘出一只手,指向下面的一堆真实的石头,站在它们旁边的观者也就成了风景的一部分。

安塞尔莫在绘画中还是经常这样涉及到象征的传统,这使得他的探索与为追求生活而摒弃传统的艺术实践区别开来。对他而言,只有通过以“贫穷”表现方式创作的艺术作品的信息才能获取对真实的理解,就像无限意识只有通过个别和有限才能体现一样。

吉尔伯托·佐里欧实践的中心同样也是将原初能量注入艺术之中。安塞尔莫的作品是要揭示那些无形之中决定着整个宇宙的自然规则,而佐里欧的作品则是要突出材料在发生形态转变时能量的释放。通过类比的方式,佐里欧也是在探索人类革命行为的能量及影响。

在佐里欧看来,暴力(和破坏)并不是一个否定的概念。就像喷发的火山能对景观进行彻底修饰一样,某种强烈的念头也能转变成一种创造行为。佐里欧认为,能量在被消耗的时候,它并没有消失,而只是从一种物质转变成为另一种物质。在他的雕塑、装置、文本和行为作品中,他就经常使用到通过加热和起化学反应而产生的转变过程,并且他的展览也通常反映出这种能量“爆发”的意识。他的作品在展示时,既不前卫,又不传统,依据差异来进行并置,与地板、天花板、墙壁和角落动态地联系到一起。在佐里欧作品中反复出现的一个主题就是,通过消除层次来达到物质最原初、最古老的本质,“……我创作光照在地板上的作品,灵感其实来自于恢复光原始功能的想法,也就是它不应该是用来照亮一张桌子或是一间屋子,而是作为一个热源和能量源……作为一个在几分程度上可以与太阳竞争的对手。”[28]

佐里欧最开始在1966年是给吉拉迪当助手,在他早期的一些作品中,他借用了这位艺术家前辈地毯作品用到过的多色聚氨酯,但已经彻底改变了它们的象征意义,例如作品《椅子》(Sedia, 1966)。他还将聚氨酯材料与基本的建筑材料相结合,让其变得“坚韧”,例如在作品《帐篷》(1967)中,他除了用到布料和盐水,还加入了金属棚架。该作品在斯佩罗内(Sperone)画廊举办的佐里欧首次个展中亮相,与其同时展出的还有他的另外一件作品《粉-蓝-粉》(1967)。这又是一件以过程为中心的作品,在一个长长的半柱体石棉筒中,装满了石膏粉和钴氯混合物,这些物质随着空气的湿度而改变颜色。作品《无题》(1967)是往一根管子里一层接一层地倒入厚涂颜料,让流出的颜料凝成一个圆柱。这些颜料一变干,就会保留其流出时岩浆般的形状,从而反映出重力和压力的作用。这种灵活多变的形状概念是20世纪60年代反现代主义和反理性主义手法的主要特点,在史密斯森1969年的两件作品《胶水流下》和《沥青倾泻》中也有明显体现。斯佩罗内(Sperone)画廊另外两件1967年的作品也与重量主题有关:一件是从内置橡胶管中挤出空气的汽缸,另一件则是一块在自己的重量下逐渐碎裂的水泥。

最近几年,佐里欧制造了一些与运动和声音有关的机器,能够制造出一种三维的空间。这些离奇搞笑的反生产作品,让人想起20世纪艺术作品中曾出现过的种种私秘机器,从马塞尔·杜尚的《大玻璃》到20世纪50年代让·丁格利(Jean Tinguely)的建筑。佐里欧的这些作品还指向现代科学以前用人工制品创造虚构景观的世界,例如炼金术、乙醚、酸性物质、调味瓶、皮革、独木舟和标枪等。

吉赛帕·裴诺内于1968年在当下艺术仓库展出了他的第一批作品,并于1969年在都灵的斯佩罗内(Sperone)画廊举办了首次个展。他是为数不多的在户外创作出早期重要作品的贫穷艺术家之一。但与20世纪60年代末的许多大地艺术家不同,他并不注重要对景观进行多么宏大的修饰和改装。他一开始就在自己的家乡——位于都灵南部的加瑞西奥(Garessio)——附近的小山丘进行创作。裴诺内从小与农场之间的联系决定了他作品的一些基本概念,同时也形成了他的生态意识和人类意识。

他的第一批作品以《海上阿尔卑斯》为名,是一系列在树林中进行的动作。在作品《海上阿尔卑斯:我编织了三棵树》(Alpi marittime: ho intrecciato tre alberi, 1968)中,他将三棵灌木交织缠绕在一起,改变了它们的生长方向。对裴诺内而言,知识从来都不是通过推理来获取的,而是要将自身置于某种开放(和水平)的心理状态之中,通过经验来理解真实。主体必须通过自身同自然过程——比如树和植物的生长过程——之间的联系来与世界进行接触,那么主体就要关注人的类似于触摸、塑型或铸模等动作。裴诺内将动植物的外皮看作是具有渗透性且时刻变化的薄膜,有着很强的可塑性,所以他经常用到一些与表面有关的手法,包括压印、雕刻和浇铸。经典现代主义的本质是将民间的手工艺创作视为“低等”艺术,而裴诺内则反其道而行之,拒绝将艺术家当作远离日常生活的角色,而是成为了一位木匠大师、农民大师,专门关注一些基本的、简单的东西:“一条好的道在灌木丛当中是看不见的,漫步者刚一经过,其身后的灌木丛就立即合拢,让过路人不知道自己是第一个在此留下足迹的人,还是最后一个踏上这条道的人……去寻找这样一条道,沿着它走,留心观察,并清理开那些纠结成一团的灌木丛:那才是雕塑。”[29]就像艺术家是在自然的环境下被打造出来的一样,他的行为也会让自然的创造翻倍。

1970年,为了创作《树》(Albero)这一作品,裴诺内在慕尼黑仔细地将一棵满是树结的树,一层一层地切割成可以用在工业建筑上的成形木材。但切割工程一结束,成形的圆木看上去倒像是一棵棵小树苗光秃秃的树干,上面还留有树枝被砍去后的结印。这个行为颠倒了人们通常将天然的形状转变成人造“功能”形式的顺序。裴诺内在22岁那年创作的第一个《树》作品,是将一棵树切割到有22年树龄的大小。这种颠倒的过程在他的作品《倒转视线》(Rovesciare I propri occhi, 1970)中同样也有体现,该作品现在是以摄影的形式保存,照片上艺术家本人戴着反射隐形眼镜:这样,眼睛就不是从外界获得感知,而是变成了二次投影的媒介。

阿里吉耶罗·波提作品《大约》(circa)1968-1970年

阿里吉耶罗·波提作品《无所见,无所瞒》(Niente da vedere, niente da nascondere),1969年

阿里吉耶罗·波提1968年作品《地图》(Mappa),出现在《Data》杂志封面,1972年5月

阿里吉耶罗·波提作品《都灵城市》(Citta di Torino),1968年

阿里吉耶罗·波提作品《宣言》,1967年

阿里吉耶罗·波提的艺术属于贫穷艺术中形式最多变的类型。他使用到的材料从水泥、木头、布料,到灯光、数字、字母、日期、纸张、单词、地图以及杂志封面。他运用到的手法也很多样,从建造、绘画、上色、缝合,到计算、影印、邮寄、印刷、摄影和发电报。他的创作包括个体作品、集体项目、三维实体、装置作品、明信片、书籍、海报和一个录像作品。尽管波提对不同的文化背景很感兴趣,也热衷于通过非欧洲中心的传统和实践来拓宽西方艺术视野,但是他却不关注展览的空间,所以这些作品几乎都没什么具体的地点。他认为不论是自己在工作室内,还是在远离工作室的地方所创作出的艺术作品,都像是漂流瓶里的信息一样,来自于世界各地,也终将要传播到世界各地。

人类为了获取知识而将其进行整理分类,然后创造出传统的任意性代码来进行相互交流,这种方式着实让波提着迷。但同时他还看到,通过记忆,历时的经验能将传统的代码转变成改变的过程,变成无数的故事和历史。由于贫穷艺术的概念不是仅仅与材料有关,同时还通过现象方法和概念方法关注艺术与生活的联系,所以波提能够与贫穷艺术结盟。

1967年波提在都灵Christian Stein画廊举办的首次展览中,他展出了几件用不同“贫穷”材料制成的三维结构作品,让人联想到建筑和设计。这其中包括他实体堆作品的第一个版本《堆》(Catasta, 1966),以及一些探索时间和“精神”能量的作品。例如,作品《年度灯》(Lampada annuale, 1966),他就将一只放置在盒子中的灯泡,设计成每年随机地自动亮11秒。这件作品会让观者等候并期待,既制造出了能量转化的视觉图像,同时又让我们想起无数未等我们意识到就已发生的种种事件。在作品《乒乓》(1966)中,两个内置红色灯泡的方形盒子交替亮起,各自代表着作品名称的一个部分:“乒”或“乓”。

波提的早期作品通常都是制造一些简单任务的视觉效果,例如像作品《一立方米》(Un metro cubo, 1967)中那样往一个容器内注入不同的材料,或者像作品《纵列》(Colonne, 1968)中的各式纸制糕点格子那样,制作出一堆类似的实体。他一直主张简单并且概念,所以他试图以最俭朴的方式创造出最丰富的世界。现代主义的一个高尚概念认为只有正式的、知性的研究才是有质量的,波提的作品全然不顾及这些,而是对工艺和设计的“低”维度热衷。到了20世纪60年代,现代主义的抽象性已经适合了工业化的标准设计。而波提则在作品《之字形》(1966)中逆向而为,将折叠躺椅带入了高等艺术世界。然而,这些对常规、日常、重复行为的基础表现,同时也为孤立的重复劳动提供了富于想象力的解放形式:他的作品经常让人联想到孩童的游戏,或者在交谈时乱涂鸦的这类非功能性活动,但它们始终都保持着通过装饰艺术来表达美的这一传统而流行的概念。

然而1968年以后,波提拒绝被归为“贫穷艺术”,因为他发觉都灵的许多艺术家对贫穷艺术的材料过于着迷,创作的作品更多地只是在表现材料的“贫穷”,而不是表现将艺术当作美学主题的“贫穷”,忽略了后者这一贫穷艺术最初的定义。之后不久,他便离开了都灵,搬到罗马这个巴洛克式的多彩城市。在这里,他能更忠实于自己的多元审美,并逐渐开始融入更为广阔的地中海文化。在此期间,他创作了作品《无所见,无所瞒》(Niente da vedere, niente da nascondere, 1969),是一大块放入铁格框架中的玻璃窗,在这些简单材料的背后,该作品还包含着一个零度美学的命题。此外,还有绘图纸作品《协调与创造的考验》(以安东尼奥·维瓦尔第(Antonio Vivaldi)的一场小提琴演奏会命名)。该作品是用铅笔延描绘图纸上的线条,与当时许多其他都灵艺术家堆积材料的创作相比,这是一个极为简单的陈述方式。

由于波提意识到西方现代主义和种族中心主义强调一元论和历史进程的局限性,所以他试图“消除”“作者”一元论的权力及所有以自我为中心的表达,让自己处于接纳的立场,将各种不同的经验转化为艺术实践,创造出有关联、能沟通的主体性。虽然他早期的作品都有工匠和技师的帮助,但基本上都是他自己完成的,但在1971年左右,他开始考虑集体创作。他设想自己作为游戏和任务的发明者,而由其他人来实施完成,这样,不同个体经验的参与将会给作品带来意想不到的丰富性和多样性。设计好的任务与完成该任务的无数可能方式之间的联系,将会在有序和无序之间创造出一种动态辨证的情境。例如,在作品《诞生世界》(Mettere al mondo il mondo, 1972)中,波提邀请了一些参与者,让他们在一张张纸上用圆珠笔划满记号。[30]

波提经常用到地图的主题。他1967-69年的过程作品《1967年6月起的12个形状》(Dodici formed al giugno, 1969),就是将战争领域的地图并置在一起。1971年开始,他设计了由许多绣饰世界地图组成的作品,命名为《地图》(Mappa),将各个国家的国旗图案绣到所属的位置上。每幅新的地图都依据世界政治边界的变化进行了改动。在该作品中,传统的文化代码又以图形的方式简化了抽象思维,并起到了装饰效果,暗示着整个历史进程中,有关机会和需要接连不断进行的谈判,以及人类在充满预料和意外的发展过程中的跌荡起伏。

波提对于时间的概念是水平而非垂直的,也就是说,他是站在“地理的”而非“历史的”立场,通过时间在空间和文化中的体现来对它加以衡量的。这种思想还体现在他的邮件艺术项目基础之中:信件被投递、退回、重新装封并再次投递,这样一个转移的过程包含着多重的经验。

贫穷艺术家当中有一小部分人也会创作与自身有关的作品,而波提就属于其中之一,他将贫穷艺术家的关系网转化为视觉图案。1967年,他设计了一张限量800版的海报。他将该作品称为《宣言》,利用了这个名称的双重含义,而其中之一就是“海报”之意。他并没有起草一份极具先锋性质的目标“宣言”,然后让艺术家们签名,而是单用艺术家们的名字本身创作了一幅作品。他列出了16位艺术家,并在每个名字后面标出一些图形符号。如果没有解码,就无法破译这些符号,而他将这些解码委托给一个公证人保管,只有在他死后才能公开,而且到时是否还要继续保持密封,就要随他后代的意愿而定。在作品《都灵城市》(Cittá di Torino, 1968)中,他又再次涉及到他的艺术家朋友们,让他们在都灵城市地图上自己居住的位置签上各自的名字,为这种人际关系网提供一种视觉上的水平效果。

米兰和博洛尼亚

路西安诺·法布罗的艺术是建立在对知识和经历的一种经验化看法之上的。因为他发现冯塔那在米兰是一个重要的艺术人物,同时又出于对他空间概念的兴趣,所以在1959年他也移居到米兰,同年曼佐尼和恩里科·卡斯特拉尼(Enrico Castellani)创立了激进杂志和展览空间,二者同以Azimuth为名。法布罗的第一批知名是在1963年创作的,并于1965年在米兰维斯马拉(Vismara)画廊举办的首次个展中亮相,当时他遇到了艺评家卡拉·隆奇,之后二人便有着长时间的重要对话。

路西安诺·法布罗1968年作品《倒转的意大利》(Italia rovesciata),出现在《艺术和艺术家》杂志封面,1971年5月

路西安诺·法布罗作品《婴儿》(Il Pupo),1968年

1963年法布罗撰写了一篇产生重大影响的宣言,落款处签着“这是弗朗西斯·培根”,英国一位16世纪的经验主义哲学家。他在宣言中倡导:“一种能够为人类精神发展提供方法的新型细节逻辑。去发现事物的逻辑,并以其次要的实用性,而非其静态的观赏性来定义它们的本质……从结果中归纳出原因。要磨砺思想的工具,并通过新的工具和双手的力量使其得以延伸,将人的身体带入到世界所有的事情之中……”[31]

这种几何的“经验主义”概念在法布罗的作品中反复出现,它绝不是单纯的抽象或理性,而是在具体有效的背景之下,由个体察觉并“制订”出来的。另一个例子就是他1966年的作品《栖息地》(Habitat),该作品于1982年在罗马得以实践,他用裹着金箔的木杆来“测量”房间,从而体验其空间感。[32]这些以格子形式被固定到墙上的木杆,将抄写员在纸上画格子那样的二维测量方式,变成了这个房间三维的真实空间。

在类似的作品当中,材料的使用都被缩减到最少,但能否将理性分析与感性知觉结合起来还是个问题。所以,法布罗就将作品的规模与人体的尺寸联系了起来。1967年在都灵展出的作品《在立方体中》(1966),就是一个从底部打开的白色布料立方体,让观者举起它然后爬进去。这个需要观者放弃自主权从而参与到作品当中的简单动作,体现了法布罗要对个人行为负责的道德信念,以及要对他人及他人行为尊重的观点。一旦进入了这个原始建筑(与20世纪60年代中期程序艺术的复杂视觉环境大为不同),参与者的感官体验就会提升,不仅感觉到立方体本身所界定的空间,还有通过透射进来的光、视线内的地板和外面传来的声音而体验到的自身与外部空间的联系。

1968年开始,法布罗使用类似的影像和形式简化手法创作了他的许多“意大利”作品——均由意大利的轮廓所构成。在他的第一件《倒转的意大利》(Italia rovesciata)中,意大利的形状被颠倒了过来。这个靴子形状的国家立刻变得容易辨认了,尽管很抽象,但却很真实。正因为它被倒转,反而省去了一些思维的惯性:如果用辨认这个形状正常所需的思维时间去看它,结果常常会带来这个图形与所指形状之间的差异,而现在我们有更多的时间去认可它。原本的形状让人们只去关注那些玻璃、金属、皮毛等材料经过加工变形后的情况,而妨碍他们对其进行理性的解释。

同其他贫穷艺术家一样,法布罗时而用到简单、便宜的材料,时而又用到稀有的或传统“高等艺术”的材料,为的是让手工工艺也能顺理成章地变为“高等”艺术,让大众传统和手工劳动在艺术世界合法化。法布罗的这些作品清楚地阐明了他对解析概念主义的质疑,他认为那种逻辑使得理性与真实的现象经验相脱离。他的作品《脚》(1968-71)就是由大理石、玻璃或金属材料制成的形似脚的大雕塑,上面部分被布料罩着。该作品将一系列不同的材料并置,让材料本身来决定艺术家的创作手法。

法布罗的作品中反复利用了布料的流动性、改造性和感官性。从1966年到1970年,他为新作量身打造了衣服:作品《床单的三种形式》(1968)是由三副双层床单构成,而作品《婴儿》(Il Pupo, 1968)则是一个包裹在尿布中的抽吸器。《精神》(Lo Spirato)是法布罗的主要作品之一。《死者。我代表意识形态虚空中的实物累赘。不间断地转盈为空。》(1968-73)在这里,构建意识形态的无用性,以及触觉和工艺的重要性再度成为作品的主题。法布罗拍下一张自己躺在床单下的照片,然后用蒙太奇照片的手法移走头像,只留下枕头上的凹印。他后来又指导大理石雕刻匠来创造出这张照片情景的雕塑,让人联想到中世纪和文艺复兴时期,教堂里精湛雕刻出的墓碑,从而肯定了在艺术要消解物质形态的时代,也是有可能创造出高度物质化的“经典”雕塑的。

在20世纪60年代大多数艺术家都聚集在都灵和罗马两大城市的时候,博洛尼亚艺术家皮耶·保罗·卡佐拉里还是选择独立地创作他的早期作品,即使当他像法布罗那样住在米兰,或是像普里尼那样住在热那亚的时候也不例外。直到1968年在博洛尼亚的De’ Foscherari画廊举办的第二次“贫穷艺术”联展之后,他才开始与其他贫穷艺术家一起参展。但他的作品在此之前就已经显现出了该运动的一些基本原则。20世纪60年代初,他在博洛尼亚开始创作,但由于早年大部分时间都生活在威尼斯,那个城市微光透射的潮湿空气氛围,水天之间延伸的城市景象,以及拜占庭文化的印记都深深地植根于他的创作之中。

皮耶·保罗·卡佐拉里1968年作品《无题(Malina)》(Senza titolo: Malina),1986年进行了修改

皮耶·保罗·卡佐拉里,索纳本(Sonnabend)画廊,1971年

出于对神圣和顿悟经历的兴趣,卡佐拉里将言语、视觉与感官联系到一起。他创造出涉及自身、动物、表演者和观众的复杂行为作品(他称其为“激情行为”),通常都是基于时间且寓意深刻的。1967年底,他在博洛尼亚展出了作品《滤净之后走向天使》(Il filtro e benvenuto all’angelo)。观者一进来,就被要求脱掉鞋子,穿上红色的袜子,然后沿着一条狭窄的通道往前走,通道里铺着软橡胶地板,由紫外线灯光照亮,最后从一个满是白鸽、宽阔又明亮的空间走出来。卡佐拉里认为绘画仅限于描述,因此他想要将其拓宽为富于高度寓意和情感因素的装置。鸽子炫目的白色,与绿色人工草地上的红色袜子形成强烈的对照,从而创造出一种似真似幻的视觉效果。

1969年,卡佐拉里在都灵的首次展览在斯佩罗内(Sperone)画廊举办,其中包括他用铅和水银制作的作品,如:《作为心湖》(Come lago del cuore, 1968),以及用他手腕粗裹满苔藓的铜棒、铜字和香蕉叶制作的作品《我的床应该这样》(Il mio letto cosi come deve essere, 1968)。除此之外,还有通电的冰结构作品,如《一支让我想吹的甜笛》(Un flauto dolce per farmi suonare, 1968)。卡佐拉里是在1967年前后开始制作冰作品的。1968年在Deposito d’arte presente的展览上,他展出了第一批冰作品当中的一个。在博洛尼亚展出的作品《无题(马利纳)》(Senza titolo: Malina, 1968)中,他将一只患有白化病的狗与正在融化的粉色大冰块放在一起。

卡佐拉里选择的材料总是处于分界处,界于有机与无机之间,液态与固态之间、重与轻之间,以及不同程度的柔韧性之间。他的许多作品都处于一种脆弱的非物质状态,其间物质成为精神,而非物质成为物质。例如,用青铜、黄铜、霓虹灯和冰来“拼写”文字,使其变得具体实在。他象征性使用台阶和楼梯之类的东西,来影射炼金术的转变过程,而通过许多作品的水平性,以及对床垫和板凳的使用,来营造一种似梦似真的氛围。卡佐拉里在1967-70年间的创作,开发了几种融冰或烟之类具有对比性的交互元素,而在1970-75年间的创作,则主要关注艺术家本人参与日常活动(阅读、走路等)时的样子,到了1975年以后,他的创作扩大到更为复杂和深奥的哲学项目。

国际化

整个20世纪的革命理论视角都是国际主义的,与19世纪晚期传承下来的民族主义根本相对。到20世纪60年代末期,已经形成了一种国际主义的新形式,其思想基础是,成熟的当代艺术是世界性的,而不是植根于某个特定局部环境的。

1968年意大利艺术家就出现在杜塞尔多夫的“’68景致”展览中,而理查德·隆和简·迪贝茨(Jan Dibbets)等艺术家也参加了在意大利阿马尔菲举办的60一代的首届国际联展——《RA3贫穷艺术+贫穷行动》。次年,切兰特《贫穷艺术》一书的意大利文、德文和英文版本推出,贫穷艺术同后极简主义、大地艺术、反形式和概念艺术一起,实现了国际化。同年,国外许多重要的联展也有意大利贫穷艺术家的参与,例如:“活在你的大脑中:当态度成为形式”(伯尔尼、伦敦、克雷费尔德),以及在阿姆斯特丹国立现代美术馆(Stedelijk Museum)举办的“圆洞中的方钉:结构与隐结构”。

1970年5月,纽约现代艺术博物馆和“思想与物质之间:’70东京双年展”中,贫穷艺术家作品的出现证明了该运动的深远影响力。如果说贫穷艺术受到了20世纪50年代Gutai组的影响,那么它后来也对“物派(Monoha)”艺术年轻一代日本艺术家的装置作品,以及他们材料的选择上产生了影响。同样是在5月,意大利以外的首次贫穷艺术家联展“视觉思维的过程:意大利先锋艺术新青年(Processi di pensiero visualizzati: Junge Italienische Avantgarde)”在瑞士卢塞恩市美术馆(Kunstmuseum, Lucerne)举办。1970年,切兰特策划的“概念艺术·贫穷艺术·大地艺术”展在都灵举办;1971年,“贫穷艺术”联展在慕尼黑的Kunstverein举办,当中还展出了吉诺·德·多明尼西斯(Gino De Dominicis)、维托·匹萨尼(Vettor Pisani)和萨尔沃(Salvo)的作品。

“概念艺术贫穷艺术大地艺术”展览图册封面,1970年

然而1971年以后,由于社会批判理论的影响,国际艺术世界的注意力转移到更加非物质化的艺术上,因此,除了在1972年举办的“第五届卡塞尔文献展”中包括了贫穷艺术家,关于他们作品的联展急剧减少。1968-69年间较早期的贫穷艺术作品通常都是基于行动或行为的,[33]但许多后贫穷艺术家(poveristi)却认为它们太单意,并不能反映出既物质又非物质的当代经验的多重复杂性和同时性,因此他们逐渐远离了这种艺术形式。例如,那时匹斯多雷托就开始一项叫作“收藏(Collezione)”的具有争议性的项目,他将首次展出后的贫穷艺术作品聚集到一起,来展示艺术客体的连续性。此时,意大利的左翼政治激进主义已经转变为恐怖主义,这就进一步激起了贫穷艺术家们对艺术实践直接影响社会和政治的怀疑。而且,艺术家们逐渐感觉到自己的群体身份并不能代表他们个体的发展和研究。于是,欧洲和美国就开始举办一些重要的个人公共展览。1972年,梅尔兹在明尼阿波利斯的沃克艺术中心(Walker Art Center)举办了个展,而在欧洲,阿曼也开始在卢塞恩策划一系列的个展(安塞尔莫,1973年;波提,1974年;佐里欧,1976年)。

1969-70年前后,毛里奇奥·莫科蒂(Maurizio Mochetti),萨尔沃,吉诺·德·多明尼西斯和维托·匹萨尼等意大利艺术家开始展出一些明显批判贫穷主义的艺术作品。这些作品对“贫穷”材料的简易进行了反抗,并且质疑艺术应该或者能够“真实”这一原则。到了20世纪70年代早期,贫穷艺术家们自己也已经开始转变,不再将贫穷艺术简单地当作一种利用“贫穷”甚至“丑陋”的媒介进行创作的艺术。例如1971年,波提就根据普遍的审美概念,开始创作一些色彩丰富的装饰性作品,而法布罗的作品《脚》也用到了大理石、丝绸和其他奢侈材料。艾米里欧·伊斯格罗(Emilio Isgro)和温森佐·安格内蒂(Vincenzo Agnetti)等艺术家创作了一些更具概念性和分析性的作品,而法比奥·莫里也创作了《犹太女人》(Ebrea, 1971)等作品,开始成为意大利最重要的行为艺术家。

然而,切兰特与这些艺术家们不同,他顺应了20世纪70年代新的批评趋势,开始推崇政治激进且非物质化的艺术实践和革命实践,1971年,他在《Domus》杂志发表了一篇新文章,其中他讨论到20世纪60年代的艺术,认为它未能实现文化系统下的革命:

“……分析当下的各种状况,包括贫穷艺术、概念艺术、街头流动剧团、纪录片拍摄、批判性批评、虚拟建筑、政治自发性,以及那些试图转变日常生活劳动或行为的反文化态度,就会发现尽管各种事件(艺术的、政治的、建筑的、剧场的、电影摄影术的、哲学的、批评的,等等)接踵而至,但是并没有起到任何作用,那些试图或破坏或消除或终止文化神化的尝试……都失败了。”[34]

切兰特认为,贫穷艺术带来的社会革命和美学革命只是局限于艺术范围之内,尚未给生产和分配系统,以及艺术的价值带来转变,艺术仍然无情地与生活相脱离。[35]

传承

20世纪80年代中期,诸多国际著名策展人开始重新评估贫穷艺术及20世纪60年代艺术的重要性。[36]1981年,切兰特为巴黎蓬皮杜艺术中心策划了展览“意大利身份:1959年后的意大利艺术(Identité italienne: l’art en Italie depuis 1959)”,其中就包括了贫穷艺术,随后在80年代的早期,波尔多、洛杉矶、科隆、马德里和纽约也纷纷举办了其他专门有关贫穷艺术展览。“’86荷兰Sonsbeek国际当代艺术展(Sonsbeek ‘86)”和“敏斯特雕塑大展(Skulptur Projekte in Munster)”(1987)等80年代晚期的主要国际展览中也有贫穷艺术家参展。

正当这些展览将贫穷艺术带回艺术圈时,20世纪80年代美术馆的商业化和机构化又产生了一些不利的影响,它使得艺术重心转向,不再关注这种短暂的、放任的、行为的和以过程为中心的艺术方式,于是进一步激化了人为贫穷艺术就是用“贫穷”材料创作艺术的简单观点。

1984年,鲁迪·福奇斯在都灵附近的丽福里城堡(即:当代艺术博物馆,Castello di Rivoli)策划了展览“序曲(Ouverture)”,在此次展览以及其他一些类似的展览中,贫穷艺术都与新表现主义和超先锋主义出现在一起,它们有着扩大艺术主观范围的共同目标。然而,20世纪80年代的新表现主义将艺术家当作历史剧的见证人(就像恩佐·库奇(Enzo Cucchi)或安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)作品所表现的那样),因而认为主观性是为“私人”所独有的,但贫穷主义艺术家们却将其视为集体的思想,是公开、灵活且积极的。

尽管在20世纪70年代末80年代初,超先锋主义似乎已经将贫穷主义,以及大地艺术、反形式和概念艺术等20世纪60年代其他艺术实践的传承转向,但许多艺术家仍然继续保持着与60年代艺术的对话。尽管新表现主义和贫穷主义艺术家们在20世纪80年代中期的联展中经常同时参展,但对贫穷艺术及60年代先锋艺术兴趣的增长,也表明了艺术开始摆脱绘画和雕塑这种主流趋势。这些新兴艺术家们拒绝20世纪80年代早期大部分艺术理想的自我表达方法,而迫切地想要重新开始装置实践。

在托尼·克雷格(Tony Cragg)早期的作品中可以发现贫穷艺术的传承,他用现成的多色塑料块创作的作品,让人想起贫穷艺术中用到的虽很破旧,但饱含文化意义的材料。沃尔夫冈·莱伯(Wolfgang Laib)用花粉和蜡制作的作品,也受到了马里奥·梅尔兹对感官自然材料运用的启发。但是,莱伯的蜡制房子及其他结构都是独立的,而梅尔兹的大部分作品则是与环境或场地有关的。[37]同奥登伯格和卡普罗(Kaprow)一起,贫穷艺术开创了制作观者既在作品内又在作品外的装置作品,将环境艺术与独立雕塑的历史联结到了一起。尽管20世纪80年代欧洲的大部分装置艺术和建筑型雕塑与贫穷艺术有着不同的目的和效果,也不像它那样推崇真实性,但由于许多作品中的建筑、家具和结构是以人体的比例来建造的,并且也具备着诗意性和寓意性(如:马尔科·巴格诺利(Marco Bagnoli),佛图茵/欧布莱恩(Fortuyn/O’Brien),莱因哈特·穆夏(Reinhard Mucha),胡安·穆尼奥斯(Juan Munoz),雷莫·萨尔瓦多里(Remo Salvadori),托马斯·舒特(Thomas Schutte),埃托·斯巴雷蒂(Ettore Spalletti),弗朗兹·韦斯特(Franz West),雷切尔·怀特瑞德(Rachel Whiteread),简·维尔克吕塞(Jan Vercruysse)等人的创作),所以还是会让人联想到一些贫穷艺术作品,例如匹斯多雷托的《负物》,马里奥·梅尔兹的圆帽作品和桌子,库内里斯使用的金属箱子、搁架和建筑材料,以及法布罗的《栖息地》等。

正因为贫穷艺术肯定了体验世界过程中主观性的关键作用,才引导了一种新的艺术——如果不是直接地使形状人形化,至少也是清楚地反映身体及其体验的艺术。但是由于它所关注的是真实生活,而非人工表现,所以其艺术作品必须偏离与人体相关的象征或表现,结果就经常使用到为人体所建造的各种场所。然而,当贫穷艺术在为身体创造“空间”进行在场的体验时,雷切尔·怀特瑞德等艺术家们则通过内心的空间来制造不在场的身体表现。

吉诺·德·多明尼西斯作品《飞翔的尝试》(Tentativo di volo),1969年

法比奥·莫里作品《犹太女人》(Ebrea),1971年

温森佐·安格内蒂作品《毒品机器》(Macchina drogata),1968-1969年

当今人们对贫穷艺术的兴趣仍在继续,因为它将艺术当作是一种交流和过程,同时它又批判纯粹视觉的艺术体验,而提倡一种基于感知、享受及文化背景理解同时性的艺术实践。自由地使用食物或动物等不同种类材料的方法已经得到了广泛推行,而贫穷艺术的自由、反生产美学也被普遍接受,它既保留了过去的文化,又面向将来,并且连结了“高等”和“低俗”、绘画和装饰、“自我”和“他者”、“西方”和“非西方”。贫穷艺术对过程的关注,以及它对符号、态度、实体的历史和文化意义的关注,在当今的众多艺术家实践中有体现,例如:马里奥·艾罗(Mario Airo),蔡国强、毛里齐奥·卡泰兰(Maurizio Cattelan)、马克·戴恩(Mark Dion)、吉米·德拉姆(Jimmie Durham)、奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)、布鲁纳·埃斯珀塞托(Bruna Esposito)、阿尼亚·葛拉契欧(Anya Gallaccio)、大卫·汉蒙斯(David Hammons)、莫娜·哈透姆(Mona Hatoum)、爱娃·马利萨蒂(Eva Marisaldi)、加布里埃·奥罗兹科(Gabriel Orozco)、佩彭·欧梭里欧(Pepon Osorio)和瑞奎·提拉瓦尼亚(Rirkrit Tiravanija)。

由于贫穷艺术从来没有过任何宣言,也没有确定的艺术家名单,所以也许有理由去怀疑它是否真正存在过,或者伊娃·海瑟、布鲁斯·诺曼、劳伦斯·维纳(Lawrence Weiner)、理查德·隆、罗伯特·莫里斯和罗伯特·史密斯森等人以及后贫穷艺术家们的作品是否应该被当作是对后极简主义、概念艺术和反形式趋势的一种拓展。毫无疑问,这一代艺术家有着某些共同的原则:艺术作品应该是通过多种材质表现出的一种成为形式的“态度”;艺术是与追求真理和真实性相关的,可以通过任何的材料、介质和地点来得以实现;艺术应该涉及到那些更为广泛的立足于反独裁、反消费社会的各种问题。然而,对贫穷艺术各种作品的思考越多,就越能意识到其独特性:反映家庭生活、社会以及人类的居住场所;人体的比例;影射多重文化;拒绝连贯风格和权威解读;将装置转变为一个文化与自然相互碰撞的“贫穷剧场”,从而消除本义与喻义、自然与人造之间的差异。

沃尔夫冈·莱伯作品《榛子花粉》,1986年

爱娃·马利萨蒂作品《大师》(Maestri),1996年

毛里齐奥·卡泰兰作品《20世纪》(Novecento),1997年

载《艺术时代》2009年7月第七期,第18-37页。

(完)

注释:

[22] 尤其是1970年梅尔兹在博洛尼亚所制作的录像作品,他录制了一位小提琴演奏者按照斐波那契数列的结构演奏音乐的情况。

[23] 出自马里奥·梅尔兹与本文作者的一次谈话。

[24] 克劳迪奥·阿巴特(Claudio Abate)的摄影为这些“瞬间态度变成形式”提供了记载档案。他当时在Ostia海滩所拍摄的照片被错误地当作梅尔兹本人的记录,1968年在阿马尔菲的海滩举办的“贫穷艺术+贫穷行动”展览图录中,这些照片还出现在《玛丽莎·梅尔兹》那一部分。巴黎:蓬皮杜艺术中心,1994年。

[25] 该评论与切兰特第一篇关于贫穷艺术的文章《贫穷艺术:游击战记录》发表在同一期。参见前注。

[26] 卡拉·隆奇,“吉里欧·帕奥里尼”展览图录。都灵:Notizie画廊,1965年。

[27] 该作品之前的名称为Cielo accorciato,1969-70年。

[28] 约尔·德·萨纳(Jole De Sanna),《吉尔伯托·佐里欧:能量的形式(corpo di energia)》,《Data》杂志,第2期,米兰,1971年4月,第16-23页;再版于比阿特丽斯·梅尔兹(Beatrice Merz)和德尼斯·扎卡罗普洛斯(Denys Zacharopoulos)的《吉尔伯托·佐里欧:作品与方式(Opere e percorsi)》,《佐里欧》,拉文纳:Essegi出版社,1982年,第97-99页。

[29] 吉赛帕·裴诺内,“吉赛帕·裴诺内”展览图录自述。渥太华:加拿大国家美术馆,1983年。

[30] 该作品在圣阿波斯托利广场(Piazza Santi Apostoli)的吉安·恩佐·斯佩罗内画廊展出。和波提一样,斯佩罗内(Sperone)画廊于1972年也从都灵迁到罗马。

[31] 首次出版在切兰特“贫穷艺术—空间”展览的图录中。参见前注。

[32] Pieroni画廊,罗马,1982年。

[33] 1970年,伊娃·麦德隆(Eva Madelung)在慕尼黑组织了一次重要的名为“行动区(Aktionsraum)”的系列艺术事件和行为艺术,其中包括了裴诺内、法布罗和波提的作品。

[34] 杰尔玛诺·切兰特,《Domus》杂志上一篇无标题的文章,第496期,米兰,1971年3月;重版于“贫穷艺术”展览图录(不带脚注),慕尼黑:Kunstverein,1971年。

[35] 接下来的几年,切兰特出版了几部关于贫穷艺术家的专著,第一部是关于吉里欧·帕奥里尼的书,纽约索纳本(Sonnabend)出版社,1972年出版。他还从社会角度、经济角度、政治角度和文化背景角度,编著了关于意大利战后艺术的书、大事记及选集。

[36] 20世纪80年代参与重新评估贫穷艺术的策展人包括:让-克里斯多夫·阿曼、萨斯琪雅·伯丝(Saskia Bos)、杰尔玛诺·切兰特、布鲁诺·科拉(Bruno Cora)、凯瑟琳·大卫(Catherine David)、兹德内克·菲利克斯(Zdenek Flelix)、让-路易·弗洛蒙(Jean Louis Froment)、鲁迪·福奇斯、约翰内斯·加赫南格(Johannes Gachnang)、艾达·吉安内利(Ida Gianelli)、伍尔夫·海尔佐根拉特(Wulf Herzogenrath)、杨·荷特(Jan Hoet)、克里斯托·若阿基米德(Christos Joachimides)、卡斯帕尔·科尼格(Kasper Konig)、诺曼·罗森塔尔(Norman Rosenthal)、哈洛德·塞曼、皮耶·鲁奇·塔基(Pier Luigi Tazzi)和德尼斯·扎卡罗普洛斯。

[37] 20世纪70年代末,沃尔夫冈·莱伯等年轻艺术家通过在米兰Salvatore Ala画廊举办的展览开始了解贫穷艺术。

源:段君的艺术空间

(意)卡洛琳·克里斯托夫-巴卡捷夫(著)

Carolyn Christov-Bakargiev(Foto:Ryszard Kasiewicz)

段 君(译)

20世纪60年代末,一批主要工作于都灵、罗马以及热那亚、米兰和博洛尼亚的意大利艺术家,开始一起展出他们的作品。这些艺术家坚决回避鲜明的风格,把作品的非连贯性视为积极正面的价值,创作出雕塑、摄影、装置,以及行为艺术作品,与具有类似倾向的其它国际艺术家的作品齐头并进——例如大地艺术、反形式、后极简主义和概念艺术。这类作品逐渐以“贫穷艺术(Arte Povera)”为世人所知,其字面上的翻译也就是“贫穷的艺术”,但并不是指作品材料的匮乏与简陋。贫穷艺术迅速对西欧和美国的艺术家产生了影响,其深远的震荡至今在世界范围仍能感受得到。

奥瓦尼·安塞尔莫(Giovanni Anselmo)、阿里吉耶罗·波提(Alighiero Boetti)、皮耶·保罗·卡佐拉里(Pier Paolo Calzolari)、路西安诺·法布罗(Luciano Fabro)、詹尼斯·库内里斯(Jannis Kounellis)、马里奥·梅尔兹(Mario Merz)、玛丽萨·梅尔兹(Marisa Merz)、吉里欧·帕奥里尼(Giulio Paolini)、比诺·帕斯卡里(Pino Pascali)、吉赛帕·裴诺内(Giuseppe Penone)、米开朗基罗·匹斯多雷托(Michelangelo Pistoletto)、埃米利奥·普里尼(Emilio Prini)和吉尔伯托·佐里欧(Gilberto Zorio)都是与这次运动联系最紧密的艺术家,他们所关注的是艺术与生活,自然与文化的交接点。他们让“原初”[1]能量在生活的各个方面如实、自然地发生,而不是借由表现、观念或规范性的语言来传达,试图创造出一种对事物和空间的主观理解。这种能量一方面对应于来自大自然的基本物理能量[如重力或电流],另一方面指代人性的基本元素[如精力、记忆和情感]。还有一部分艺术家,作品中涉及到的相关问题,有时也会与贫穷艺术有千丝万缕的联系,他们是马里奥·塞罗利(Mario Ceroli)、克劳迪奥·辛托里(Claudio Cintoli)、皮埃罗·吉拉迪(Piero Gilardi)、帕奥罗·依卡洛(Paolo Icaro)、艾里西欧·马蒂亚奇(Eliseo Mattiacci)、阿尔多·蒙迪诺(Aldo Mondino)、长泽英寿(Hidetoshi Nagasawa)、卢卡·帕特拉(Luca Patella)和詹尼·皮亚琴蒂诺(Gianni Piacentino)。

杰尔玛诺·切兰特在“贫穷艺术”展开幕式上,De’ Foscherali画廊,博洛尼亚,1968

《Data》杂志封面,米兰,1971年9月。封面图为路西安诺·法布罗的作品《足》(Piedi)(1968-71)

卡拉·隆奇《自画像》(Autoritratto)一书,1969,封面是卢西奥·冯塔那的一幅作品。

“贫穷艺术”这一术语是热那亚青年艺评家杰尔玛诺·切兰特(Germano Celant)在1967年9月提出的。他在为展览“贫穷艺术—空间”(Arte povera–Im spazio)所撰述的第一篇图录文章中写道:

“所发生的…平凡已经进入艺术领域。微小的东西开始存在,当然,是它强加给自己的。物质存在和人的行为已经成为了艺术…影剧院及视觉艺术维护着自己并非伪装的权威…他们在探寻的过程中去除掉所有带有模仿痕迹、表现手法或语言习惯的东西,来获取一种新的艺术形式,借用葛罗托斯基剧场的一个词,我们可以称之为‘贫穷’。”[2]

切兰特最初认为贫穷艺术是为抵制消费社会,艺术家不是“制造者”,而是投身于“映射人类活动”的自由个体。他设想“一种贫穷的艺术,关注偶然、突发、无历史记载、当下…一种人类学的视角,‘真实的’人[马克思],并希望[如今已确定]能摈弃所有视觉上的单调以及连贯性的话语…”[3]

贫穷艺术的表现形式如此纷繁,关注的问题又如此复杂,以至于在其首次展示出创造性的30年后的今天,人们仍然很难赋予它确切的定义。它的多样性正是其丰富的根源所在:既观念又感官,既直白又隐晦,既诗意又现实,既与当下的自然过程相关,又通过记忆与过去紧密相连。贫穷艺术彻底转变了当代艺术的语言,在追求更为广泛的文化实践意义时,使西方艺术史的前提也发生了变更。贫穷艺术接受矛盾和复杂,这些与开放性、流动性和主观性密切相关的因素,把贫穷艺术置于现代主义之外,但同时又保持了我们对它持续的着迷。

波洛克在工作室创作,1950年

白发一雄《请进》,行为作品,芦屋,日本,1955年

卢西奥·冯塔那在展览“从自然到艺术”中的装置作品,葛拉西宫,威尼斯,1960年

阿尔贝托·布里作品《麻袋》(Sacco),1955年

卡拉·阿卡迪作品《帐篷》(Tenda),1965年

贫穷艺术认为艺术与生活不是对立的。正如另一位涉足20世纪60年代艺术活动的艺评家托马索·特里尼(Tommaso Trini)所言,‘“自然与人造”的关系是技术的主题。人类学选择的是自然与文化之间的联系…它们呈现出相同的结构。从根本上来说,文化的产物与自然的产物是没有区别的。’[4]通过并置人造材料[霓虹灯管、玻璃、布料]与天然有机材料或元素[植物、动物、土、火、水],贫穷艺术家们将自然和文化恰当结合起来。这些材料为实在经验的表达提供了一套非中介语言的新型符号系统,既不依赖于图像象征,又不通过言语传达,既非隐喻又非抽象。虽然许多贫穷艺术家是从绘画起步,但他们后来都超越了画布,一方面是因为绘画确定了某种特定表现形式的优势,另一方面它也将视觉当成了认知的主要工具。然而,他们并不排斥传统的技法——尽管包括皮埃罗·曼佐尼(Piero Manzoni)和伊夫·克莱茵(Yves Klein)在内的前辈艺术家们早已发起了“对抗传统的战争”。当传统绘画在贫穷艺术中出现或是被运用时,不论是马里奥·梅尔兹作品中的直白展示,还是安塞尔莫或帕奥里尼作品中的间接影射,其目的都是为了把绘画同以过程为中心的创作结合起来,使绘画获得延伸。

埃托·科拉作品《教条》(Dogmatica),1963-1967年

皮耶罗·曼佐尼作品《艺术家的粪便》(Merda d’artista),1961年

伊夫·克莱茵作品《跳入虚无》,1960年

现代文化已经被视觉所定义,眼睛变成了权力的象征和符号——从中心“垂直”凝视自我与世界的联系。然而,贫穷艺术探究的是多种多样的认知和感官层面,并提出“水平”这种可供理解的概念。例如,詹尼斯·库内里斯使用咖啡,马里奥·梅尔兹使用蜂蜡和新鲜水果,他们关注的是味觉。同样,像皮耶·保罗·卡佐拉里的冰体结构,制造出凉爽的感觉。或者通过混搭一些差异甚大的材料,触觉也常常能被唤起,比如比诺·帕斯卡里作品中的泥土、金属和水,奥瓦尼·安塞尔莫的作品《呼吸》(Respiro, 1969)中的海绵与重金属,路西安诺·法布罗作品《足》(Piedi, 1968-71)中的大理石、玻璃和丝绸,玛丽莎·梅尔兹用到的装满盐的碗。

贫穷艺术家们在探寻多重感官的同时,也运用到语言内在的非传统、偶然及其相关含义。贫穷艺术中的文字都是手写的,这样便提升了文字的主观性及其物质的与情感的内涵。波提用左手创作的文本,挖掘出左手习惯与非理性、想象和思维过程的联系。埃米利奥·普里尼和马里奥·梅尔兹的手写文本通常都具有绘画的质量。佐里欧的作品也突出语言中艺术与真理的联系这一中心。在作品《燃烧书写》(Scrittura Bruciata, 1968-69)中,佐里欧用看不见的墨水在纸上写字,然后将纸丢在灼热的铜片上,让文字在纸燃烧之前的瞬间显现。从1969年开始,他制造出一系列具有提炼作用的器械,名为《净化言语》(Per purificare le parole),观者可以通过长长的管状酒精容器来讲话。语言在穿过这个“净化器”后,只剩下音调、音色和节奏,而作为有意识交谈的目的性,以及口头语言代表性的“内容”则已丧失殆尽。

批评实践的新模式随贫穷艺术应运而生。艺评家不再作为鉴赏家,而是以记录员和评论者的身份工作。这种态度的转变在卡拉·隆奇(Carla Lonzi)的写作中最为明显。马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)在他关于文明进程的理论中提到:随着新电子媒体的引进,机械、印刷和纯视觉会转向听觉与互动。隆奇的写作也从结构工整的批评文章变成了采访艺术家的录音文字。这样,诸如变调、省略、感叹,以及其他非具体的语言元素都被一同刊出。

贫穷艺术家们感兴趣的是,在创作中怎样以最低限度的语言转换和文化互涉把美感扩大化。波提的作品《协调与创造的考验》(Cimento dell’armonia e dell’invenzione, 1969)就采用了“最贫乏”的介质与方式:用铅笔沿着图纸上的纹路进行描绘。同样,在吉里欧·帕奥里尼的作品《空间》(Lo Spazio, 1967)中,他只是将八个漆白的木制字母搁置在房间的四壁上,就提升了观者对于空间的经验。

尽管贫穷艺术家通常都是在室内创作,但他们也会在户外或非传统场所创造定位明确的作品。他们自由地选择形式与技法,探索装置艺术、联动雕塑、现场艺术、摄影艺术和录像艺术的各种可能性,既有永恒的,也有短暂的。贫穷艺术的规模大多是由人体展示和行动时的尺寸所决定的。例如,马里奥·梅尔兹的《圆帽》就是小型棚屋的规模。法布罗用布制作的立方体《在立方体中》(In-cubo, 1966),则是按照单个人的比例做的。裴诺内在表现个体与外景发生交互作用的作品《海上阿尔卑斯》(Maritime alps, 1968)中,就有他用手环抱瘦小树干的姿势。这些作品的规模不足以构成巨观奇景,但常常能够让我们回想起列奥纳多·达·芬奇的人文主义手法,他知名的人物画像诠释了由人体确定和谐比例的概念。

这种让艺术创作脱离语言代码介入的尝试,反映了20世纪60年代“叛逆”的一代对追求完美“真实性”的普遍态度,他们向消费主义主导的经济系统和基于传统的文化系统发出了挑战,认为这些压迫性的体制是用来控制——而非赋予自由的。1968年5月席卷西方世界的抗议活动,意味着这种态度在更为广泛的社会和政治范围中达到高峰。当时的公共机构、教育系统、家庭结构、传统宗教和性观念遭到普遍攻击,同样,对艺术材料、技法、规模、形式和概念的传统审美标准,也在新一代艺术家的抨击下瓦解。他们拒绝中产阶级的价值观和后工业时代的资本主义,也排斥传统马克思主义的清规戒律,而是放任自由、充分发挥想象的力量。为了减轻理性对经验的控制,贫穷艺术家将艺术实体和表现姿态降低到基本的、朴素的、“贫穷的”水平。贫穷艺术尽管已经在艺术语言及其表现上取得了突破,但出于其反理性立场,它对先锋艺术的设想和目标仍提出了质疑。因为“创新”的原则应该是生产主义的,可以适当超出对资本主义战略的模仿,但不应成为批判。

米开朗基罗·安东尼奥尼电影作品《扎布里斯角》,1969年

葛罗托斯基戏剧作品《卫城》(Akropolis),1965年

皮埃·保罗·帕索里尼电影作品《十日谈》(The Decameron),1970年

弗朗索瓦·特吕弗电影作品《野孩子》(L’Enfant Sauvage),1969年

理查德·巴克明斯特·富勒的几何穹顶,1951年

瑞士策展人让-克里斯多夫·阿曼(Jean-Christophe Ammann)在1970年为贫穷艺术提出了一个尤为相关的定义:“贫穷艺术指的是一种与周围科技世界相区别,追求以最简单的方式达到诗意效果的艺术。这种对简易材料的回归,再度通过想象揭示规律和进程的做法,是对艺术家在工业化社会中自我行为的检查…一种‘隐退’的方法,但绝不意味着否定社会,而是坚持一种道德主张:客观真实性之下的主观化感受,表现的是对于环境现象普遍的及个别的回忆。”[5]

先驱

早在贫穷艺术出现之前,就已经有人开始通过探索艺术与生活之间的联系,来质疑西方审美的类别和规范,并拓展艺术定义的范围。我们可以从20世纪的艺术史当中发现许多有影响力的先例。比如,谈到日常生活的材料,可以追溯到以马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)和柯特·施维特斯(Kurt Schwitters)为代表的达达派艺术家、超现实主义以及其后集中在罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)周围的新达达主义,新现实主义,克雷斯·奥登伯格(Claes Oldenburg)以及其他波普艺术家。行为艺术的发展如出一辙,从达达主义和未来主义开始,经历波普艺术和激浪派艺术事件,再到约翰·凯奇的行为。贫穷艺术对艺术的关注——把艺术作为有待经历的背景,而非独立客体——在建构主义和包豪斯的实验,以及卢西奥·冯塔那(Lucio Fontana)的空间主义中早有体现。艺术创作越过中性的展览空间,在城市环境或自然环境中进行,这也根源于情境主义实验、日本具体小组(Gutai Group)的户外展览,以及大地艺术家的作品。同样重要的是行动绘画的传承,从杰克逊·波洛克到欧洲的“眼镜蛇”团体(CoBrA),都关注“作为过程的艺术”,艺术家的行动成为艺术作品的主体兼客体,从而创造出一种自然与谋划二者之间的平衡感。

所述之中,备受年轻贫穷艺术家关注的未来主义大概算是最重要的先例之一。20世纪初,包括诗人菲利波·托马索·马里内蒂(Filippo Tommaso Matinetti)和艺术家乌姆伯托·波丘尼(Umberto Boccioni)、贾科莫·巴拉(Giacomo Balla)在内的未来主义者,努力为现代世界创造出一种基于同步、动态和速度的新艺术,试图将意大利艺术推向先锋艺术的前沿阵地。巴拉油画中运用到的影像,让人联想起安东·古里欧·布拉加利亚(Anton Giulio Bragaglia)进行连续拍照实验时的活动,他的作品《塑料合成体》(Complessi plastici, 1913)就是不同材料的集合:棉花、金属线和各种颜色的液体。未来主义者对多种材质的运用,以及他们对计时过程的关注,在诸如匹斯多雷托的动态作品《镜子绘画》(Quadri specchianti)或库内里斯用火传递的生命动态中均有体现。

其他更近的一些当代艺术实验对贫穷艺术的诞生也起了作用。例如,艺术家的社会意识和促使社会变化的想象力,其能量是不容忽视的,它为之后被称为国际情境主义的发展植入了伏笔,而这种重要性的发现则可以追溯到阿尔巴实验室(Alba Laboratory)的活动。这个位于都灵附近阿尔巴镇上的实验室是1955年由皮诺·加里兹奥(Pinot Gallizio)、皮埃罗·西蒙多(Piero Simondo)和“眼镜蛇”(CoBrA)艺术家阿斯盖·乔恩(Asgar Jorn)共同创立的。皮诺·加里兹奥在贫穷艺术形成对艺术与生活的认同上功不可没,这一点在马里奥·梅尔兹对他的评价中有明显体现:“我在阿尔巴从来没有见过他身穿工作服或手拿画笔的样子…这个人比画家要壮。他所展现的是,绘画背后的思想要比绘画本身更加重要…对他而言,重要的是生活的实践…”[6]

然而,贫穷艺术的源头并不是只有在欧洲艺术中才能发现。日本的具体小组也在贫穷艺术使用天然材料和注重艺术创作中的行为与过程方面提供了一个重要的先例。具体小组于1954年在艺术家吉原二郎(Jiro Yoshihara)的周围形成,他们从图像的抽象化转向物质与主体的综合,使用多种截然不同的材料,形成了行动绘画这一极端的方式,这种方式通常都伴随着行为发生。1959年青年批评家兼画廊老板卢奇亚诺·皮斯托依(Luciano Pistoi)在欧洲组织具体小组的首次展览和1961年的第二次展览,使得他们的作品为马里奥·梅尔兹和匹斯多雷托等老一辈贫穷艺术家所知悉。但大部分年轻贫穷艺术家都是在20世纪60年代早期或中期才开始创作的,因此与具体小组并没有直接的联系。对年轻贫穷艺术家而言,其他方面的影响更为深重。

二战后的米兰,卢西奥·冯塔那的作品奠定了从关注独立艺术客体到探索艺术作为整体环境的转向。他对“空间主义”的研究,以及他在米兰的领袖魅力,是激励贫穷艺术在意大利兴起的决定性因素。1949年,冯塔那在画布上戳洞,揭开了现代主义抽象绘画的序幕,使艺术接触到真实的空间和光线,从而创造出一种自然与文化、光线空间与思想之间积极的连续感。冯塔那和其后的贫穷艺术家们一样,对物质会在空间与时间中膨胀的巴洛克概念以及自然与文化的共生关系兴致勃勃。在法布罗的“栖息地”概念、安塞尔莫对我们与无限之间联系的洞察,以及帕奥里尼忽略艺术客体而看重展览空间内观者存在的兴趣当中,我们都能看出冯塔那的传承。

而罗马的年轻贫穷艺术家是在阿尔贝托·布里(Alberto Burri)的影响下成长起来的。20世纪40年代末50年代初,布里对材料及其变形过程进行了探索,例如作品《模具》(Muffe)中的化学反应,或《燃烧》(Combustioni)中的燃烧过程,都表明了他对有机成长的关注。这种审美标准预示了贫穷艺术对含有原初能量的材料之尝试,例如,佐里欧利用化学反应的众多作品,其中《粉-蓝-粉》(Rosa-blu-rosa, 1967)就是颜色会随空气的湿度而变换。1952年,布里开始用缝合起来的破旧粗麻布袋来创作他的作品《麻袋》(Sacchi),20世纪50年代中期,他开始燃烧如纸、木头及塑料之类的材料。这些作品对帕斯卡里等艺术家转向自由使用材料作为语言符号有启发作用。从布里的作品《驼背》(Gobbo)开始,他就一直通过制作有形状的画布来展示重量感和严密性。虽然出发点大不相同,但帕斯卡里的作品,如《红唇》(Labbra rosse, 1964)或《罗马竞技场》(Colosseo, 1964)中木制结构上的三维画布,都受到了布里这些实验的影响。

库内里斯早期用符号和字母创作的绘画,让人想到布里作品《麻袋》中的印刷字母,而他创作的煤堆则让人回忆起早期艺术家烧黑的木头。然而不同之处在于:布里是用麻袋碎片创作绘画作品,而库内里斯是将麻袋作为容器的原始功能展现出来;布里对材料进行燃烧,而库内里斯则呈现火本身,更加强调燃烧这一过程。库内里斯的某些作品,如《无题(火菊)》(Senza titolo: Margherita di fuoco, 1967)中就利用火和丙烷火炬点燃钢制花朵的花蕊;而其他作品则展示潜在能量的真实来源,比如煤。这两位艺术家不仅在选用的材料上具有相似性,在作品的构成上也都相当严密。他们的作品将艺术行为道德化,这与欧洲近代史上的悲惨记忆相呼应。

20世纪50年代到60年代早期,对贫穷艺术的诞生有影响力的其他意大利艺术家还包括:雕塑家埃托·柯拉(Ettore Colla),他使用天然的金属,从而扩展了雕塑材料的可能性;抽象派画家卡拉·阿卡迪(Carla Accardi),她在20世纪60年代有规律地参展,广为年轻艺术家所熟知。她的作品《帐篷》(Tende)是由透明的塑料构成,外面覆盖着颜色鲜亮、图形各异的符号,该作品对许多贫穷艺术家为展示家庭生活气息和理想居住环境而进行的创作构成影响——不论是法布罗的《在立方体中》(1966)、马里奥·梅尔兹的《圆帽》,还是佐里欧的《帐篷》(Tenda, 1967)。

阿卡迪吸引众多年轻艺术家的地方,可能在于她欢快而且多姿多彩的手法,这与同时期大多数“非具象”(Informel)画家存在主义式的悲观情绪形成了鲜明的对比。到了20世纪50年代末期,欧洲艺术家为了追求一种更贴近真实生活的形式,普遍拒绝非具象派和抽象表现主义绘画所具有的抽象性及夸大性。该时期第一本有关意大利艺术状况的当代书籍,是由艺术史学家莫里吉奥·法吉奥罗·德尔拉科(Maurizio Fagiolo dell’Arco)所著的《60报告:今日意大利艺术》(Rapporto 60–Le artioggi in Italia)。此书出版于1966年,它记录了意大利艺术脱离了二战后的抽象表现主义,主要呈现出两种类别的作品:包括视觉艺术和动态艺术在内的“视觉研究(richerche visuali)”,以及包括波普艺术、新现实主义和图像表达的其他形式在内的“新形态(figurazione nuovissima)”。他将匹斯多雷托、库内里斯和帕斯卡里在贫穷艺术出现以前创作的作品归于第二类,突出他们对真实的再度关注,尽管采用了截然不同的表述,但这一点与波普艺术对于日常生活的刻画是有着类似性质的。

值得一提的是,在20世纪60年代的巴黎和纽约,一些后来被划入贫穷艺术范围的艺术家们纷纷在索纳本德(Sonnabend)画廊做展,该画廊与早期的波普艺术过从甚密。波普的诞生对回归真实、回归日常生活做出了毋庸置疑的贡献。安迪·沃霍尔将平庸提升到了高级艺术的层面,他意识到城市中的任何景象都适合作艺术的材料。然而,贫穷艺术并不像波普艺术那样关注没有个性的大众文化,以及从电影、杂志或广告中收集来的图像,而是注重差异性和主观性。活跃于整个20世纪60年代意大利当代艺术界的艺评家费利伯托·门纳(Filiberto Menna)在1968年对此做出了评论:“艺术家帕斯卡里和塞罗利、匹斯多雷托和蒙迪诺(Mondino)、库内里斯和马洛塔(Marotta)…都已经领会并接受了劳森伯格和约翰斯、利希腾斯坦(Lichtenstein)和奥登伯格所提出的要直接面向真实。但他们的目标并不是走别人已经走过的路,而是要打开新的方向并尝试新的经历:既不拒绝城市,也不抵制科技与人造,而是转向他处,面向自然、手工和有机…”[7]

在贫穷艺术看来,波普艺术太过质朴,又太注重成品,他们创造的是独立的艺术客体,而这与贫穷艺术所提倡的以过程为中心的开放型大自然是相对立的。正如库内里斯所指出:

“我们今天需要达到的是生活与艺术实践之间的统一。波普艺术和其他许多艺术运动的经历脱离了这种统一。因此就像所有工业和科技的东西一样,它让你脱离了自我,同时也脱离了你所创造的东西。”[8]

更为重要的影响来自20世纪50年代末60年代初米兰的新达达主义、“零社(Zero group)”艺术家、新现实主义(包括克莱茵)以及Azimuth group(曼佐尼和Enrico Castellani)。对人性的探索,以及对可以被定义为艺术作品元素的调查,让曼佐尼开始研究身体、自然、艺术和世界本身的限度,像观众可以进行品尝的作品《带指纹的鸡蛋》(Uova con impronta, 1960),由艺术家签名的真人作品《活的雕塑》(Sculture viventi, 1961),以及用一系列装满艺术家排泄物的罐子制作而成的《艺术家的粪便》(Merda d’artista, 1961),都证明了一种达到主观性的方法和作品会随着时间和空间而发生演变,这些内容后来都被贫穷艺术发扬光大。

法国雕塑家、画家及行为艺术家伊夫·克莱茵为意大利观众所熟知,尤其是1957年他在米兰的阿波利奈尔(Apollinaire)画廊展出蓝色画系之后。他通过对纯粹的研究拓展了艺术的范围,从静态绘画转向关注艺术行为本身所蕴含的物质与精神的转换过程。他希望理想化的建筑(Architecture de l’air)能将物体与环境完美地结合起来,这一点预见了贫穷艺术对生态的某些关注。克莱茵在绘画、雕塑及行为之间灵活转换,并提出了属于自由和创造力领域的“虚无(Void)”概念,这对贫穷艺术关注实验、过程、主观性,以及用不同材料来刺激不同感官的做法有相当大的影响。匹斯多雷托说要不是克莱茵的作品《跳入虚无》(Leap into the void, 1960),就不会有自己创作的《镜子绘画》;[9]但是克莱茵试图创造一个新的维度,让物质与非物质同时发生,而匹斯多雷托则认为这可以通过将平面绘画转移到空间中来实现,因为空间能让主体与客体在镜子之内和之外的世界同时出现。

布鲁斯·瑙曼作品《窗/墙上的符号》,1967年(复制于杰尔玛诺·切兰特《贫穷艺术》的封底,1969年)

罗伯特·莫里斯作品《毡制品》,1967-1968年

约瑟夫·博依斯作品《油脂椅》,1964-1985年

伊娃·海瑟作品《重复19 III》,1968年

理查德·塞拉作品《动物栖息所》,1965-1966年

文化背景

20世纪50年代到60年代早期,意大利经历了被称为“意大利奇迹(Miracolo italiano)”的快速工业化和经济飞速增长时期,高科技和组装线工作的即时引进,把意大利变成了一个消费主义的新型大众社会,1957年菲亚特汽车在本国就销售了500辆。当时大家都坚信这种形势将推动艺术、工业和科技朝着更好的人类状况发展。然而,就在20世纪60年代中期,经济转入衰退,“奇迹”结束了,曾经乐观的情绪变成了怀疑和不安。

这是一个充满变故的时期。1968年5月欧洲及美国的学生和工人发生暴动;反对越南战争的示威游行开始;对东方哲学兴趣的增长;新一轮的性解放运动以及具有和平性质的反文化嬉皮主义。20世纪50年代跨掉的一代带头将毒品崇拜作为提升敏感度和洞察力的最佳途径,这种做法后来还被蒂莫西·里瑞(Timothy Leary)、拉尔夫·梅兹勒(Ralph Metzner)和理查德·阿尔伯特(Richard Alpert)在合著的《幻觉经历》一书(1964年在意大利出版)中大加赞赏,这些都有可能促成了贫穷艺术中一些依赖于材料的化学变化的作品诞生。

自启蒙运动开始,就已普遍存在对进步作为社会“商品”及其确定性的怀疑,这种怀疑引发了更为相对的文化立场。康德、黑格尔乃至马克思的哲学思想都因其过分的确定性而遭到批判,弗洛伊德的传统精神分析法以及20世纪早期的结构主义语言学,则沿着符号学和后结构主义的模式得到继续发展。欧洲在18、19世纪时认为自我实现能够与民主政治和谐统一的乌托邦思想,在西方社会及其后继殖民者身上变成了具有压迫性的社会结构。正是围绕着这些问题,类似于视觉艺术、音乐、电影、戏剧、文学、哲学、语言学、心理学、社会学、艺术史学、艺术批评、建筑及大众文化的诸多文化领域中都涌现出了新的观点。新兴知识分子占据了优势:心理分析学家雅克·拉康、符号学家罗兰·巴特、人类学家克劳德·列维斯特劳斯、哲学家路易斯·阿尔都塞(Louis Althusser)、加斯东·巴什拉(Gaston Bachelard)和让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean-Francois Lyotard)、文化评论家诺曼O.布朗(Norman O.Brown)和马歇尔·麦克卢汉以及语言理论学家诺姆·乔姆斯基。

20世纪30、40到50年代由法兰克福学派的西奥多·阿多诺(Theodor Adorno)、麦克斯·霍克海默(Max Horkheimer)、赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse)和艾瑞克·弗洛姆(Erich Fromm)在著作中发展起来的社会批判理论,对20世纪60年代新左派的激进思想有着特殊的影响力。阿多诺结合心理分析和马克思主义,对“资产阶级”社会中个人行为的矛盾进行了分析。在与霍克海默合著的《启蒙辨证法》(1947)中,他揭示了理性与权力之间的联系,并阐述了极权主义政治系统的发展——例如法西斯主义。马尔库塞的理论同样突出了马克思主义和心理分析,它揭示并批判了资本主义社会“苦干加节省”的伦理标准背后所隐藏的剥削与压迫的本质。尽管贫穷艺术家从未在作品当中直接用到社会批判理论,但那时新左派普遍讨论的问题仍然非常值得关注。与现代主义美学的原则大不相同,艺术创造者的“态度”是在形式中物化,从而创造出扩散的和消解中心的主观性,这种概念就如同“美学社会”[10]中的享受和对自由的理想化一样重要,而此观点与马尔库塞的著作有着极大的联系。

阿多诺认为,自黑格尔开始,现代美学的特征就是拒绝“自然美”而提倡“艺术美”,而后者只有通过独立的艺术主体,通过“精神”才能传达。贫穷艺术则拒绝理想的、自治的艺术观点,重新通过物质主义和经验主义追求“自然美”、追求一种“坚决的不确定性”。占据统治地位的理性主体分崩离析,好让“多维度的”自我主动追随物质本身自然的或偶然的方向。因此,像法布罗的作品《床单的三种叠法》(Tre modi di mettere le lenzuola, 1968),或玛丽莎的作品《无题(毯子)》(Senza titolo: Coperte, 1968),软性的材料和变化的形式既满足了艺术创作的冲动,又回避了刻板的理想美学,以及纯粹的“艺术”之美。[11]

结构主义和符号学对20世纪60年代早期知识分子的文化发展也十分重要。在结构主义者看来,符号不是独立的元素,它们只有作为系统的一部分时才有意义。符号学家通过语言和结构来研究一些社会现象,如时尚、广告、电影、电视、音乐、观念、大众等,认为所有这些都是交流系统和符号。正是这种广义的语言概念,以及一些艺术史上的创新,如杜尚的现成品,造就了当时的文化背景,使得艺术家能够把任何东西都当作有意义的符号,而不再需要知识分子用语言和图像对其加以解释。日常生活元素(不论是明显“文化的”或是“自然的”)在受到我们的关注之前,早已是话语的一部分:它们都是象征性的,而不可能是“实在的”。于是,为了让现实变成符号,贫穷艺术接受了这样一个在实践中不可能的悖论:物质和过程既充当现实的元素,同时又是语言的元素。麦克卢汉的著作与波普艺术和贫穷艺术之前的“符号学”一辈都尤为相关,分析一下他的观点,如果材料本身——而非内容——就是信息的话,那么贫穷艺术的信息就在于“亲身经历世界”,不经由任何新科技的介入,仅让自我的经历充当媒介。

意大利的符号学研究是由博洛尼亚大学的符号学教授安伯托·艾柯(Umberto Eco)创立的。他的首部著作《开放的作品》(Opera aperta, 1962)是有关先锋艺术的评注,得到了广泛的阅读。艾柯通过研究詹姆斯·乔伊斯、约翰·凯奇、系列音乐、非具象绘画、动态艺术、电视、新小说以及让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)和米开朗基罗·安东尼奥尼的电影,诠释了当代艺术作品作为开放系统的性质,其中对作品的经验应该是灵活的、且时常更新的。

法国哲学家米歇尔·福柯的作品根源于后结构主义,他将思想系统看作被他称为“知识考古学”的权力系统的表达,并对它进行了“系谱性的”研究。受马丁·海德格尔和弗里德里希·尼采的影响,福柯揭示了道德系统与“认知”系统的相对性,从而进一步瓦解了现代主义的确定性。他的《词与物》(Les mots et les choses, 1966)于1967年在意大利正式出版,当中福柯研究了从文艺复兴时期到18世纪人类科学(心理学、社会学、人类学等)诞生之际的所有知识系统,揭示出科学“目标”的错误性。他声称“人”作为知识核心主体和客体的状况正在消失。福柯的相对主义立场可以与贫穷艺术“水平”空间自我中心感的削弱,及其复杂性、相异性和不确定性联系起来。贫穷艺术作品通常都是复杂的,并且包含着多重含义,即便是出自同一位艺术家之手,作品与作品之间也存在着极大的差别。同时,它们还避免现代主义后期艺术家创作连贯、经过统一规划的、“风格”鲜明的做法。

《疯癫与文明:理性时代的疯癫史》(Histoire de la folie á l’age classique, 1961)是福柯的主要著作之一,于1963年在意大利出版。书中谈及将隔离和禁闭作为统治的方式,并对精神病治疗的原则提出了批评,这对20世纪60年代末反精神病疗法的发展有着重要的影响。1968年在意大利,格里兹亚(Gorizia)医院的精神病医生弗兰科·巴撒格利亚(Franco Basaglia)开始推行他的“民主疗法(psichiatria democratica)”,这种做法的前提是将精神病医院作为几乎没有内外界限的开放型区域,而不是祛除社会疾病的狭隘空间。在他的众多实验中,有一个事件许多艺术家都知道,就是他组织医院的病人与城市里的人自发活动。

吉里欧·帕奥里尼和阿里吉耶罗·波提在“贫穷艺术”展开幕式上,De’ Foscherali画廊,博洛尼亚,1968年2-3月

阿里吉耶罗·波提在安装作品《椅子》(Sedia),“RA3贫穷艺术 + 贫穷行动”展览,阿马尔菲,1968年

吉尔伯托·佐里欧在安装作品《火经过了》(Il fuoco é passato),“贫穷艺术 + 贫穷行动”展览,阿马尔菲,1968年

路西安诺·法布罗、马塞罗·卢玛和埃米利奥·普里尼,“贫穷艺术 + 贫穷行动”展览,阿马尔菲,1968年

米开朗基罗·匹斯多雷托和玛丽亚·匹斯多雷托在安装蜡烛,“贫穷艺术 + 贫穷行动”展览,阿马尔菲,1968年

意大利巴撒格利亚的反精神病疗法、英国的罗拉德·戴维·兰恩(Ronald D. Laing)和大卫·库伯(David Cooper)以及美国的托马斯·萨斯(Thomas Szasz),对理解贫穷艺术的反理性态度,及其作品中流行的内部与外部的联系产生了作用。就像反精神病疗法医师打破医院的界限一样,贫穷艺术家们也废除了展览空间和艺术空间的阻隔。贫穷艺术的亲密分子皮耶罗·吉拉迪(Piero Gilardi),虽然没有被列入杰尔玛诺·切兰特策划的展览之中,但他曾有几年通过在都灵与病人接触,直接参与到精神病疗法的革新活动中。在库内里斯的作品《无题(12匹马)》(Senza titolo: 12 cavalli, 1969)中,他通过展出12匹活马,将户外世界迁至画廊空间。匹斯多雷托1968年开始的街头实验剧团——“动物园(Lo Zoo)”——的活动,为艺术家与观众创造出动态的联系。波提喜欢通过集体创作的行为,减弱理性自我对创作过程的控制,并打破作者与观众之间的界限,例如他让一群阿富汗手艺人在他的挂毯上刺绣。

对贫穷艺术的发展尤为重要的,是当代剧场对发掘艺术与生活、艺术与真实之间联系的实验。安东尼·阿尔托(Antonin Artaud)的“残酷剧场”、朱迪斯·马利纳(Judith Malina)和朱利安·贝克(Julian Beck)的“活剧场”,以及葛罗托斯基的“贫穷剧场”都将戏剧表演回归到其本源的原始仪典和集体表演。贫穷艺术将展览空间当作是事实同虚构在“戏剧性的”悬念中相结合的舞台。葛罗托斯基是二战后实验剧场的重要人物之一,他于1970年定居意大利中部,而在这之前的20世纪60年代,他就已经实施了许多早期的行为艺术。正是葛罗托斯基将“贫穷”(“贫穷剧场”)一词首次引入20世纪60年代的文化话语之中。在他的剧场,经典被重新演绎,并变成虚构的神话。葛罗托斯基将戏剧表演中作为媒介的各种形式元素进行删剪,强调将演员当作最主要的元素。正如他1965年说道的:

“剧场必须承认其局限性。如果不能比电影更丰富,那就比它更简朴。如果不能比电视更多样,那就让它保持最简单。如果它无法在科技水平上创造吸引力,那就让它放弃所有人造的技巧。然后只留下贫穷剧场中的‘神圣’演员。”[12]

“贫穷艺术”这一表达最初并不是指艺术用材的“朴素”,也不是指对消费时代的社会学批判,而是指“穷尽”人对世界的经验这样一个概念。这也就意味着要逐渐将人的意识从层层包裹的观念与理论,以及表意语言的规范与法则中解放出来。在真实的自我参与一些基本但又富有意义的经历时,正是这些意识形态制造了障碍。随着现代主义理想的破灭——希望为局外的观者展示独立而有序的艺术作品,人们提出了一种与19世纪超验主观性大为不同的新主观形式,并由此引出了现象学的概念。

现象学思想的创始人埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl)主张,知识是通过将一切存在判断“加括号”,并排除在思虑之外而获取的。这样,意识才能从先验中解放出来,关于事物及自我之本质的知识才能最终获得。然而,法国哲学家莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)才是促成贫穷艺术形成一些基本原则的更紧密的人,他的《知觉现象学》(1945)于1965年在意大利正式出版。在梅洛-庞蒂看来,意识与世界的联系同自然与身体的联系是一样的。他并不去强调二者之间的区别,而是将其看作行为的结构,并注重自我与世界交叉时的知觉。

20世纪60年代的意大利艺术状况还受到20世纪早期美国实用主义者约翰·杜威(John Dewey)的影响。他拒绝抽象和理性的思维形式,提出了一种有创造性的开放知识形式,而这种形式是建立在注重对世界最初的、自发的、经验性过程的基础之上的。在杜威看来,自然不是由物质而是由事件和过程构成的。路西安诺·法布罗曾写过一篇关于杜威的文章,艺术史学家莫里吉奥·卡尔维西(Maurizio Calvesi)在1968年贫穷艺术家的一次重要展览“Teatro delle Mostr”的图录文章里详细地阐述过他的观点,杰尔玛诺·切兰特也在其1969年的著作《贫穷艺术》中解读过杜威:

“在有生命的东西中,他[艺术家]也探索他自己,他的身体、他的记忆、他的动作,以及所有直接存在的部分,然后重新开始体验生活和自然的意义,据杜威所言,这种意义存在于感官、感觉、敏感、感知、感情及感触之中。”[13]

基于时间的贫穷艺术作品,及其利用液体和生命机体的材料来捕捉物质中自然能量流动的做法,都反映出这些观念。匹斯多雷托的镜子作品将绘画面向一系列的映像,从而探索出时间的存在。裴诺内的作品《海上阿尔卑斯》(1968)证实了个体的姿势在自然中所受到的影响。佐里欧的作品则通过热度和湿度来展示物质的压力、蒸发或变形等基本物理规律。例如,他的作品《帐篷》(1967)就是让倒在画布上的盐水,一边滴漏,一边蒸发。在安塞尔莫1966-67年的早期作品当中,他通过创造压力来中断能量,如《无题》(Senza titolo)里,他将有机玻璃弄弯,再用铁固定住并连接起两端,制造了一块弯曲的有机玻璃板。马里奥·梅尔兹的螺旋和圆帽则是要通过繁殖和生物成长来证明能量,在他的作品《瓶子与霓虹》(Bottiglia e neon, 1966-67)中,一只瓶子被霓虹灯管的电流刺穿,并注入能量。从1967年开始,库内里斯的装置中有时也会用到活鸟和动物,而这些正是自然能量活生生的来源。

当时的建筑和设计也正经历巨变,20世纪60年代和70年代意大利的“激进建筑设计”,如佛罗伦萨超工作室(Florentine group Superstudio)和以米兰为中心的建筑伸缩派(Archizoom),或者是埃托·索特萨斯(Ettore Sottsass)及其他人的作品,都与贫穷艺术齐头并进。[14]弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)试图将自然与建筑相互渗透的“生态系统”模型,让人联想到贫穷艺术的流动性以及游牧性临时居所的想法。他的《生活的城市》(1958)一书,在意大利的出版时间是1966年——贫穷艺术发展极富潜力的一年。

理查德·巴克明斯特·富勒(Richard Buckminster Fuller)在1951年发明的几何穹顶(Geodesic Dome),是一种造价低廉、质地轻盈,并且容易建造的结构,它由一系列的三角形链接而成,看上去像是生命机体的细胞。这一结构为之后将高科技与自然的复杂有机结构相结合的建筑和环境设计提供了最原初的、理想化的、并以社会为中心的原始模型。米兰的一个类似穹顶是在1954年为实用艺术三年展而建造的,它极易让人想到马里奥·梅尔兹用到的拱形圆顶和阿卡迪《帐篷》(1965)中的预示,以及卡佐拉里《理想家》(Casa ideale,1969)的概念或路西安诺·法布罗“栖息地”作品中所发展起来的对数学原理的运用。游牧性居所的概念在埃米利奥·普里尼鲜有记载的作品中也有体现,特别是他的《露营》(1969,阿姆斯特丹)计划,是在一次复杂的户外活动之后,于画廊的室内空间展出人们坐在博物馆外的照片,博物馆的后面有支撑在沙地上的帐篷。

矛盾的是,这些建筑师将社会的无政府和革命前景与社区、历史和神话的感觉联系了起来。同样,尽管贫穷艺术家们看重自由问题,但他们并没有提升和发展艺术的“新意”或任何先锋性的想法。在这个方面,他们的观点与作为电影人、诗人、评论人及小说作家的皮埃·保罗·帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)一致。他作品中对官方马克思主义和现实主义与象征主义相结合的批判,意指一个虚构的、现代化之前的农业世界,以及受当代城市和传统农业现实相互作用的边界区域文化。这也可以与贫穷艺术关注的问题和象征联系起来——从帕斯卡里的作品《农场工具》(Attrezzi agricoli,1968),到佐里欧古老的提炼实验室和“设备”。

马里奥·梅尔兹和玛丽莎·梅尔兹在安装作品《圆锥》(Il cono),“贫穷艺术 + 贫穷行动”展览,阿马尔菲,1968年

米开朗基罗·匹斯多雷托和玛丽亚·匹斯多雷托在安装作品《世界地图》1966-1968年,以及作品《破布乐团》,“贫穷艺术 + 贫穷行动”展览,阿马尔菲,1968年

托马索·特里尼、阿其烈·伯尼托·奥利瓦、杰尔玛诺·切兰特、费利伯托·门纳、马塞罗·卢玛及一位不知名的女士在会议上辩论,阿马尔菲,1968年

詹尼斯·库内里斯在安置作品《无题(12匹马)》(Senza titole: 12 cavalli),1969年

詹尼斯·库内里斯在安置作品《无题》(Senza titole)中的活鸟,1967年

贫穷艺术是在一个因战后快速工业化而充满矛盾的国家里发展起来的,所以多次提及工业化以前的农业文明,以及手工经济为主的和谐田园世界。贫穷艺术也参照艺术史,尤其是地中海艺术史,但它在尊重意大利强势艺术传统的同时,又将自己与之拉开距离。最为突出的是库内里斯、帕奥里尼和匹斯多雷托的创作,他们经常将古罗马或古希腊的雕塑和元素,或文艺复兴时期的绘画融入到自己的作品当中。正是这种与过去文化经常性的自由对话,使得贫穷艺术区别于20世纪60年代后期的其他艺术运动,如概念艺术、大地艺术、后极简主义和反形式,以及稍后的身体艺术和行为艺术。

虽然,贫穷艺术家和当时的许多国际艺术家一样,对1968年的“五月风暴”持有积极甚至理想的态度,对真实性、现象萎缩、能源、过程,以及探索“水平的”、无等级的艺术实践有着浓厚的兴趣。但是,他们经常使用隐喻和一些富有诗意和象征性的涵义,而这些看上去是与削减的目标和对艺术与现实的认同有矛盾的。帕斯卡里没有制作土堆,而是把他的《灌溉沟渠》(Canali di irrigazione)填满土和水,试图在复原古代农业活动的同时,将作品建成当代的虚构。同样,库内里斯用到的羊毛、煤、火和石头让人想起古希腊;法布罗的空间感源于他对文艺复兴时期建筑的敬意,而他对布、玻璃和黄叶的使用则让人想到巴洛克风格;波提作品丰富的色彩及其对图案的运用,也与全世界装饰艺术和实用艺术的历史及发展有着频繁的对话。

贫穷艺术故意进行彻底的混杂,以及它明显缺乏的严格性,与当代的艺术趋势有不同之处——尤其是概念艺术和极简艺术。它的原则与罗伯特·史密斯森(Robert Smithson)更为相似,史密斯森批判理性的技法,他关注的是物质的原初状态。[15]贫穷艺术与以下这些作品也有密切关系,巴西雕塑家及行为艺术家海利欧·奥提西卡(Helio Oiticica)和拉贾·克拉克(Lygia Clark)的激进作品,[16]美国的伊娃·海瑟(Eva Hesse),布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman),贝里·弗拉纳根(Barry Flanagan),沃尔特·德·玛利亚(Walter De Maria),理查德·塞拉(Richard Serra)和罗伯特·莫里斯(Robert Morris)的作品,汉斯•哈克(Hans Haacke)的某些作品,如:《凝结立方体》(1963-65),以及博依斯(Beuys)作品中用毛毡和油脂作为能量的传达和象征。

然而,与通常的大地艺术不同,贫穷艺术从来不创造巨观奇景,也不具有任何主题性。大地艺术在探索艺术实践与领土或风景的掌控关系之同时,贫穷艺术只是偶尔会涉及到这一主题,并且他们比多数大地艺术的户外活动更早,只不过贫穷艺术的规模都是参照人的比例。这些作品包括法布罗的《置于花丛中的管子》(1963)、裴诺内的《海上阿尔卑斯》(1968)和马里奥·梅尔兹的《无题》(1969)——通过往一棵树的两根树枝间的洞里灌蜡形成楔状物。

系谱

贫穷艺术是一种关于“公众”主观性的艺术,在人类与文化环境及外界环境的相互作用下发展尤其迅速。因此,有必要去了解那些与贫穷艺术有着松散联系的个体之间的发展情况,以及他们相遇和共同展出作品的空间系谱。在那个时代,艺术市场的影响力远不及“公开”反对封闭的宿命论思想及其行为系统的今天,公共场所和私人空间所举办的展览历史,反映的是思想的诞生和分享过程,而不仅仅是权力的编年史。[17]

尽管直到1967年热那亚La Berstesca画廊举办“贫穷艺术—空间”展览,贫穷艺术才形成确定的趋势,但实际上,在之前许多重要艺术家的系列展览中就能发现其源头。艺评家卡拉·隆奇对它们都作过详细的评述。“贫穷艺术—空间”的策展人杰尔玛诺·切兰特是第一个将这类作品称为“贫穷艺术”的人。她将这次展览分成了两个部分,其中波提、法布罗、库内里斯、帕奥里尼、帕斯卡里和普里尼的作品被列入“贫穷艺术”,而比尼亚迪(Bignardi)、塞罗利、塔奇(Tacchi)、曼伯(Mambor)和依卡洛的作品则被划入“空间”。除了为该展览撰写图录文章,同年切兰特还在新创刊的《Flash Art》杂志上发表了一篇名为《贫穷艺术:游击战记录》的文章。尽管参展艺术家都是独立进行创作,并且也没有什么集体宣言,但切兰特将他们集中到了一起,为理解贫穷艺术这一运动创造了框架。

通过大量的作品,贫穷艺术在意大利的多个城市发展起来,而每一个城市都有其独特的历史,以及与国际艺坛交流的方式。其中尤为重要的中心城市是罗马和都灵,接下来便是热那亚和米兰。

热那亚

尽管杰尔马诺·切兰特是在热那亚开始从事艺术评论工作的,而首次“贫穷艺术”展也是在热那亚举办的,但该城市作为文化网络的重要性至今还未被充分认识。在意大利北部这个古老而又极当代的利古里亚(Ligurian)港,欧杰尼奥·巴蒂斯蒂(Eugenio Battisti)担任评论杂志《Marcatré》的编辑,并以它为授课教材,该杂志的顾问包括建筑师保罗·波多盖西(Paolo Portoghesi),符号学家安伯托·艾柯和诗人爱德华多·桑圭内提(Edoardo Sanguineti)。同样是在这里,杜迪·法吉奥尼(Dudi Fagioni)和弗朗西斯科·梅斯纳塔(Francesco Masnata)开了La Bertesca画廊。1967年12月切兰特在热那亚的大学策划了第二个重要展览,名为“拼贴艺术1”,参展的艺术家包括波提、安塞尔莫、塞罗利、法布罗、吉拉迪、曼伯、帕奥里尼、帕斯卡里、皮亚琴蒂诺、匹斯多雷托、普里尼、西蒙里提(Simonetti)和佐里欧。此外,热那亚还是帕奥里尼的出生地及普里尼的故乡。

杰尔马诺·切兰特就读热那亚大学时,跟随巴蒂斯蒂学习,巴蒂斯蒂是意大利最早的艺术史学家之一,也是《反文艺复兴》(L’antirinascimento,1962)一书的作者。此书是对15、16世纪艺术鲜为人知的方面所作的调查,包括粗俗装饰和炼金术对视觉艺术的影响。在巴蒂斯蒂1963年开始的系列课堂研讨会上,他为学生提供了直接接触当代艺术家的机会,邀请专业人士到校访问并评论他们带过来的作品。其中不少作品捐赠出来,收藏在当代艺术实验博物馆(Museo Sperimentale d’Arte Comtemporanea),而现在它们都被都灵国家博物馆(Galleria Civica d’Arte Moderna)收藏。

通过巴蒂斯蒂的课堂研讨,切兰特结识了艾柯、帕奥里尼和艺术史学家莫里吉奥·卡尔维西和朱利欧·卡洛·阿尔甘(Giulio Carlo Argan)。他开始为《Marcatré》和建筑期刊《Casabella》撰文。这位年轻的艺评家因此获得了许多机会,广泛游历、认识画廊老板,并熟悉当时的艺术及观点:批评理论、革命性实践与艺术创作之间的联系,以及高科技社会中的交流、控制论与符号学之间的联系。这些问题不仅被艾柯这样的知识分子正式讨论过,63诗歌团体(Gruppo ’63)的成员,如著名诗人南尼·贝莱斯蒂尼(Nanni Balestrini)和爱德华多·桑圭内提,以及艺评家雷纳多·巴里利(Renato Barilli)和吉洛·多福斯(Gillo Dorfles)也都对此有过争论。

20世纪60年代中期,意大利在融合艺术与科技以重建人类对环境感知的理想之基础上,创作出各种风格迥异的艺术作品,都被囊括于“程序艺术(Arte Programmata,或Cestalt基础艺术)”概念之中。采用这种方式的典型艺术家有詹尼•科伦坡(Gianni Colombo),他建造了投影光线的空间,还有葛图里欧·阿尔维安(Getulio Alvian),他用活动的部分和反射的钢板制作了复杂的装置。这种方式在切兰特早期的大部分评论中都能看得到。然而,到了1960年,当切兰特为La Bertesca画廊举办的匹斯多雷托展览撰写文章时,他已经开始转向对被他称为“贫穷艺术”进行批判的激进立场。

切兰特1967年的两篇极具影响力的文章《贫穷艺术:游击战记录》和“贫穷艺术—空间”展览图录文章,涉及的范围很广,包括沃霍尔和戈达尔的电影、萨特和贝克特的写作,以及斯坦尼斯拉夫斯基(Stanislawsky),尤其是葛罗托斯基的剧场。切兰特在同时代的作品中确定了一种革命气质,这种气质存在于一些看似微小的价值观中,存在于通过对“穷尽符号达至原型”之表现性的批判中,以及将生活的各种元素当作艺术的新型符号系统的例证中。切兰特将这些作品放在当时大的背景下进行分析,也就是越南战争所体现的抗议美帝国主义的状况,他认为这类作品都是反资本主义、反中产阶级的抵抗行为,以及对社会及文化不安定的表达。在他为1968年博洛尼亚的De’ Foscherari画廊举办的“贫穷艺术”展所撰写的文章中,他提到了“活剧场”以及无政府主义者的大体思想。1969年他又为前一年10月在阿马尔菲(Amalfi)举办的“贫穷艺术+贫穷行动”(“Arte povera + Azioni povere”)展撰写了第四篇文章。这篇文章表现了切兰特对行为艺术、自由且颠覆性的行为、艺术作品中的集体行为和非物质形态化日益增长的兴趣,而这些都是与当时国际艺坛的发展相一致的。

1969年,切兰特的著作《贫穷艺术》分别用英文、意大利文和德文出版,这标志着该运动获得了世界认可并具备了国际意义。在书中,他批评欧普艺术、波普艺术和极简艺术的“客观性”——因为它使得艺术与生活脱离,并强调有生命力的材料之重要性:

“动物、植物和矿物已经现身艺术世界。艺术家被它们的物理、化学和生物变化的可能性所吸引。他在重新了解自然变化的过程,不仅作为一个生命体,而且也作为奇幻、惊人事物的创造者。艺术家兼炼金者用神秘的方式将生命物体组织起来。”[18]

除了切兰特以外,热那亚艺术世界的另一个重要人物是艺术家埃米利奥·普里尼。1967年,才20出头的他所创造的作品,就已建立在“标准”(后工业时代资本主义生产的统一的、模式的、系列的、非人性化产品)与“独特”(错误、个体、主观与身体),以及语言(包含图片和文本等的艺术作品资料)与经验(真实的、现象的、心理的及身体的感知)的复杂关系之上。

普里尼的展览包括装置作品和事件,观者可以通过它们意识到空间和时间,以及美学体验和生命力之间的联系。他的展览也是戏剧的舞台,而且,自相矛盾的是,通过将展览空间变成一个“贫穷”的剧场,真实的生命显灵般地进入其中。例如,在1967年的“贫穷艺术”展中,普里尼展出了他的第一个“周长”(Perimetro)作品,名为《空气的周长》(Perimetro d’aria,1967),作品中的五个霓虹灯——四个置于房间四角落,一个放在房间正中——伴随着声音逐个亮起。这个作品让观者亲身体验他/她与房间四周的关系。

普里尼利用相机及其机械系统,来表达他对生命以及生命本身消耗的关注。他1968年的一件持续中的作品,就是涉及到反复使用一部相机直至它最后被自身的功能所毁掉。用这部相机每年拍照2000次,持续10年,也就是这部相机被预计的“寿命”长度。类似的作品是1969年的《美国中心》(L’USA usa,文字游戏,直译是“美国使用”),当中一部磁带录音机持续录制其内部机械结构所发出的声音,直到最后被这种重复的使用所摧毁。